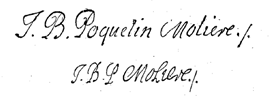

Molière, sa femme et sa fille (Arsène HOUSSAYE)

Arsène Houssaye, ancien directeur de la Comédie-Française.

Dentu, Paris, 1880.

À LA COMÉDIE-FRANÇAISE,

ce livre est dédié.

ARSÈNE HOUSSAYE

PRÉFACE

Il y a deux choses dans l’histoire : l’histoire et l’historien. Trop souvent l’historien masque l’histoire par sa rhétorique ; souvent aussi il la défigure par sa sottise. Il y a encore l’esprit de parti qui altère la vérité. Il est donc bien difficile de trouver l’histoire dans sa lumière primitive, dans sa nudité éclatante, comme si elle sortait elle-même du puits, triomphant des ténèbres, des légendes et des traditions. Eudore Soulié m’a donné cette vive émotion de voir l’histoire face à face, sans le prisme des poètes, sans l’auréole des rhétoriciens, mais dans la splendeur de la vérité. C’est lui, en effet, qui a retrouvé des pages toutes vivantes de la vie de Molière, en déchiffrant, dans les études de notaires, beaucoup d’actes qui le montrent dans la vie intime. Par exemple, grâce à l’inventaire après la mort de la mère de Molière, on voit dans quel intérieur il fut élevé. On se sent en intimité presque familiale avec cette noble Marie Cressé qui apprenait à lire à son fils dans la Bible et dans les Hommes illustres de Plutarque. Grâce à l’inventaire après la mort de Molière, on entre chez lui, on le voit à sa table de travail si c’est le matin, à sa table hospitalière si c’est à l’heure du dîner. On reconnaît ses livres ; on sourit à sa faïence et à sa vaisselle, on se promène par toute la maison. Voici la cuisine, où brillent les grandes fontaines de cuivre rouge et les grands chaudrons de cuivre jaune, les plats d’étain, les bassinoires, jusqu’à la fameuse seringue, qui est un des éclats de rire de Pourceaugnac et du Malade imaginaire. Et avant d’aller plus loin, n’oublions pas que c’est encore l’inventaire qui nous apprend que ce pauvre malade, point du tout imaginaire, qui s’appelait Molière, a eu foi aux apothicaires, car nous trouvons dans les déclarations de sa femme qu’il est dû, « par la communauté et succession dudit défunt : aux sieurs Frapin et Dupré, apothicaires, 166 livres 14 sous d’une part, et 20 livres 10 sous d’autre, » sans compter 71 livres 5 sous au sieur Carol, qui est peut-être aussi un apothicaire, quoiqu’il ne soit point qualifié ici. N’est-ce pas un beau denier ? près de 1 000 francs d’aujourd’hui ! On comprend pourquoi Molière faisait la comédie des seringues ; on comprend moins comment les apothicaires faisaient un tel crédit au comédien qui les mettait en scène avec armes et bagages. Remarquez que Molière n’avait point assez d’un apothicaire : fallait-il qu’ils fussent deux pour cette œuvre délicate dont la duchesse de Bourgogne, selon Saint-Simon, se tirait à elle seule devant le grand roi ?

Dans les créanciers de Molière on ne trouve pas un seul médecin ; se contentait-il des apothicaires ?

Chaque pas qu’on fait donne une émotion ; au-dessus de la cuisine, voici un entresol pour les deux servantes et la fille de Molière. On a gardé le berceau du dernier enfant qui n’a vécu que quelques jours : – « un berceau de bois de noyer, deux petits matelas remplis de crin, couverts de toile à carreaux, un gros oreiller et un petit, une couverture de serge blanche, le tout prisé ensemble 15 livres. » Là s’endormit pour toujours un des rêves de Molière, – avoir un fils !

Si nous montons « dans l’une des chambres de l’appartement de ladite demoiselle veuve », nous franchissons le seuil de Molière. C’est là qu’il a vécu, c’est là qu’il est mort. Le lit de Molière, dont les matelas étalent « bordés de satin à fleurs sur fond bleu », est prisé 2 000 livres. Rien ne manquait à ce beau lit, – si ce n’est l’amour de sa femme !

Quand j’étais directeur du Théâtre-Français, cette autre maison de Molière, où son souvenir est vivant comme ses œuvres, je me sentais presque près de lui. Un soir qu’on donnait le Misanthrope, je tombai dans cette illusion qu’il me sembla cette fois voir Molière lui-même, quoique Geffroy, qui jouait si amèrement Alceste, n’eût point le masque du grand Molière ; quoique Mlle Madeleine Brohan, qui jouait Célimène, n’eût point la physionomie cruellement voluptueuse de Mlle Molière. Ce fut la première fois que j’entrai de plain-pied, je veux dire de plain-cœur, dans la vie intime de Molière. Ils étaient là tous les deux : Lui et Elle. Lui, ce cœur blessé ; Elle, ce sourire implacable.

La toile était tombée après les cinq actes et je voulais voir encore ; c’est que j’avais été plus loin que les autres spectateurs, j’avais pénétré le grand homme à travers sa comédie ; quoique je n’eusse pas des larmes d’occasion, je me sentis des larmes. Quand je rentrai dans mon cabinet, je saluai comme un ami un portrait de Molière que j’avais depuis longtemps et qui ne m’a jamais quitté. Je l’interrogeai du regard, je lui parlai comme s’il dût m’entendre. Une vive curiosité m’agitait. Je passai dans la salle du comité de lecture où je restai plus de trois heures à feuilleter tous les livres qui parlent de Molière, mais aucun de ces livres ne me conta le roman de sa vie. Il n’y a là que le Molière officiel, le Molière de la Comédie. Je rentrai chez moi vers trois heures du matin, désespérant de trouver jamais le Molière de chez soi.

Et pourtant quelle victoire de deviner cette énigme qui s’appelle Mlle Molière ! Le grand homme a du moins ouvert son cœur, il n’a pas rougi de montrer ses blessures. Dans sa rude franchise, il n’a pas joué au Don Juan. Il estimait trop l’homme pour vouloir être plus qu’un homme. Il voulait boire, comme le premier venu, sa part du calice.

Mais Mlle Molière ! Cette demi-déesse qui se croyait humiliée d’être la femme de Molière, qui ne voyait en lui que le comédien, Scapin, Sganarelle, Orgon ; cette femme née sur le chariot du Roman comique qui semblait descendre de Versailles,. elle n’a jamais dit son secret, elle n’a jamais arraché son masque, elle n’a jamais débarbouillé sa figure, ni fait entendre les battements de son cœur. Elle était trop vaine pour ne pas cacher sa vie bourgeoise, sa vie d’épousé et de mère. Si elle parlait d’elle aux comédiens, c’était pour se montrer avec les gentilshommes de la Cour.

Et pourtant qui sait ! Il n’est pas de femme qu’on ne surprenne à son insu dans ses passions les plus cachées. En cherchant bien dans les galettes du temps, dans les lettres imprimées et dans les lettrés autographes ; en étudiant tes portraits, les dessins et les gravures ; en écoutant les échos delà tradition, pourquoi n’arriver ait-on pas à écrire enfin l’histoire de cette femme, tout en rejetant les inventions romanesques des chroniques scandaleuses ?

Son meilleur historien, c’est encore Molière, parce que c’est lui qui l’a le mieux connue, quoique ce soit lui qui l’ait le mieux aimée.

Oui, Molière, çà et là historien de Molière, est aussi historien de Mlle Molière ; mais pourtant ce ne sont encore que des hiéroglyphes. Qui donc a bien la science de les déchiffrer dans ses comédies ?

Voilà pourquoi l’historien s’aventure d’abord dans le chemin des ténèbres, mais n’est-ce pas toujours le point de départ de tous ceux qui recherchent la vérité ? Je ne me suis pas contenté des livres, non plus que de la tradition. J’ai beaucoup interrogé la peinture qui est « historienne » au premier titre, non-seulement parce qu’elle donne les modes et les attitudes d’un temps, mais parce qu’elle donne aussi les expressions les plus intimes : « Montre-moi ta figure, je te dirai qui tu es. »

On trouvera en ce livre beaucoup de portraits de Molière, de sa femme et de sa fille. Dans mon premier livre les Comédiennes de Molière, j’ai dit comment, par une bonne fortune inespérée, il m’était venu cinq cents dessins aux trois crayons, à la sanguine, à la mine de plomb, portant la date certaine du temps de Louis XIV et de la Régence, toute la troupe de Molière, tout l’Opéra de Lulli, tout le Théâtre-Français, toute la Comédie italienne.

Une autre bonne fortune m’a donné huit portraits venant de la succession de la fille de Molière.

C’est dans le petit Musée Molière que connaissent bien les moliéristes, c’est à Versailles, c’est au Louvre, c’est à la Comédie-Française, c’est un peu partout que je me suis évertué à pénétrer le cœur par les figures, là où le livre se taisait ou se trompait.

Il est vraiment étrange que le silence se soit fait sur la tombe de Molière, à ce point que les amis se sont tus comme les ennemis. Ni éloges, ni critiques. Un premier voile d’oubli est jeté sur cette chère mémoire. Au théâtre, on le jouera moins, parce qu’il ne se jouera plus lui-même. Les généraux d’Alexandre se partagent son empire, mais en tentant d’autres conquêtes. Voici de nouveaux venus qui s’aventurent dans la maison de Molière. Ce ne sont pas seulement les acteurs et les actrices du Théâtre du Marais, ce sont les auteurs familiers de l’Hôtel de Bourgogne. Tous ces affamés de bruit feraient croire volontiers que la comédie de Molière n’est pas la comédie universelle ; que c’est à peine un pas en avant dans l’étude dès mœurs, dans la peinture des caractères à travers la forêt des ridicules. Il faudra tout un siècle pour remettre Molière à sa place. Ses contemporains ne voient pas que ce grand homme, couché dans le tombeau, est plus vivant que jamais. On ne dit pas le grand Molière. On dit le fameux Molière, jusqu’au jour où l’on dira Molière, comme on dit le soleil. Quand l’homme est trop haut, l’épithète ne peut monter à sa taille.

C’est ce délaissement douloureux, d’une gloire sans pareille qui â brouillé l’histoire de Molière. Pas un seul historiographe ne s’est présenté, pas un seul Plutarque pour cet homme illustre. On a laissé peu à peu la légende envahir l’histoire. Les camarades de Molière meurent tout en se dispersant, sans marquer les traits de cette noble existence. La Grange lui-même ; qui a tout vu, n’a rien dit ou presque rien dit. Dans ce Registre où la recette jette le grand rôle, le comédien seul apparaît comme ses camarades ; mais pas un mot sur le poète, pas un mot sur l’homme. C’est en vain que Mlle Molière lui confie, quand il va publier ses œuvres, le trésor de son mari, ses pièces ébauchées, sa correspondance, ces mille et un cris de la plume qui révèlent un cœur et un esprit. La Grange laisse à un inconnu le devoir de parler de son maître et de son ami. Et que fait-il de tout le trésor ?

Molière dut s’agiter douloureusement dans son tombeau. Car jusque-là qu’avait-on dit de lui ? On l’avait frappé dans la mort en calomniant sa femme. Ce n’était plus seulement une coquette qui a ses heures d’égarement, mais qui se cache sous son éventail ; c’était la pire des Messalines. Maintenant voilà sa femme qui s’oublie elle-même, qui brise son éventail et qui se donne corps et âme, comme elle ne s’est jamais donnée à Molière, à un confident de tragédie. Elle passera par l’église pour y laisser le nom de Molière et y prendre celui de Guérin ! Ce n’est pas tout : calomnie sur calomnie. Voici le pamphlet contre la Fameuse Comédienne, où Molière lui-même est accusé d’avoir traîné Baron après lui, comme d’Assoucy traînait ses pages ! Dans l’horreur de la vie comme dans l’horreur de la mort, n’entr’ouvrit-il pas son cercueil pour voir sa femme jalouse de sa fille, cloîtrer en plein épanouissement cette jolie Madeleine qui avait, Voltaire l’a dit, tout l’esprit de son père ! Si bien que Madeleine se fera enlever par un organiste plus ou moins gentillâtre pour reconquérir sa liberté, c’est-à-dire pour retomber d’une prison dans une autre !

Pendant toute la fin du siècle, pas un grand mot sur Molière. Pas une grande voix qui s’élève pour protester contre l’oubli, contre le silence, contre l’injustice. À peine quelques lettres de Boileau, des lettres mortes ; à peine un souvenir de Racine ; pas un mot de Corneille, pas un mot de La Fontaine. On ne trouve La Bruyère que parmi les critiques, comme Bossuet, comme Bourdaloue. Ne semble-t-il pas vraiment que l’histrion ait entraîné le poète avec lui !

Comment Madeleine n’a-t-elle pas opposé à toutes les critiques et à toutes les calomnies quelque rapide histoire de ce père tant aimé ? Mais qui sait si des lettres de Madeleine ne se retrouveront pas comme un témoignage de vérité ? Cette femme, qui a vécu dans le souvenir de Molière, tantôt dans la solitude du couvent, tantôt dans les secousses d’un amour qui ne fut pas un rayonnement, tantôt dans les quiétudes rustiques à Argenteuil, a dû écrire tout comme une autre, mais mieux qu’une autre. Les femmes écrivent beaucoup. Mais, hélas ! pour les femmes, on ne peut pas dire : Ce qui est écrit est écrit. Autant en emporte le vent, à moins quelles ne s’appellent Mme de Sévigné. Et encore ! combien de lettres perdues ! je retournerai pourtant encore une dernière fois à Argenteuil, à Cormeil et à Saint-Germain, à la découverte des autographes de celle qui fut Mlle Molière et qui devint Mme de Montaland.

En cette page d’histoire intime ai-je marqué la vérité par l’âme lumineuse de Molière ? J’ai voulu peindre Molière chez lui. Tout en écoutant l’écho, déjà trop lointain, des nouvelles du jour qui font la tradition, je me suis mis en garde contre les « reportages », petits vers et petites proses des gribouilleurs de papier pour les imprimeurs d’Amsterdam, de Francfort ou de Paris, quand le censeur royal daignait donner son bon à tirer. Combien faut-il de sois pour faire un public ? demandait Beaumarchais sifflé. Combien en faut-il pour violer l’histoire, cette forte Muse qui finit toujours par avoir raison des sottises comme des calomnies ? Après avoir reconnu que Molière est le meilleur historien de Molière, j’ai accepté les pièces officielles recueillies aux archives, aux paroisses et chez les notaires, comme aussi les témoignages irrécusables des contemporains, mais c’est presque tout. En effet, pourquoi accorder ici créance à un livre douteux et ne pas croire à un autre ? Parce qu’un imbécile date de deux siècles, vous le citez avec un coup de chapeau, s’il est de votre sentiment, mais vous donner un coup de pied à cet homme d’esprit, s’il ne pense pas comme vous.

Après avoir tout nié, il faut pourtant se jeter résolument dans les ténèbres pour retrouver le chemin de l’histoire ; il y a des lettres de Boileau, des vers de La Fontaine, des alinéas de Racine, des critiques de Visé, des préfaces de Molière, quelques pages arrachées çà et là aux contemporains, une ébauche de Molière à la plume par une comédienne, un portrait d’Armande Béjart par Molière lui-même. La Grange dans son Registre marque, tout en ne disant presque rien, quelques expressions de la vie de Molière ; enfin, les archives des notaires, comme celles du Palais de Justice, comme les actes de baptêmes, de mariages et de décès, sont de vives lumières sur ces existences que les gens déplume ont voilées par les trames plus ou moins fines, plus ou moins grossières de leurs contradictions. C’est donc toujours les contemporains qu’il faut interroger, même Montfleury qui injurie Molière, même celui ou celle qui l’injurie dans la Fameuse Comédienne, même Grimarest, un brave homme qui a mal écouté aux portes. Dans le pamphlet contre Mme Molière, par-dessus toutes les infamies qui n’atteignent pas Molière, il s’élève çà et là quelques cris de vérité.

Il faut tout voir et tout lire ce qui date du XVIIe siècle ; il faut même assister au procès étrange de la Thourelle et de Mlle Molière, comme au procès non moins étrange de Lulli où apparaît Armande Béjart.

Il faut aussi retrouver les poètes les plus oubliés de ce temps-là, comme les conteurs, comme les gazetiers, sans prendre au mot ni les uns ni les autres. Mais telle page nuageuse peut expliquer telle page plus embrumée de la vie de Molière.

La vie de Molière est un livre qui pourrait se résumer en deux chapitres. Le premier le prend au giron de sa mère, alors quelle lui apprend à lire dans les meilleurs livres ; il s’achève en 1658, quand Molière ramène à Paris le chariot de son Roman comique, sous le rayonnement de sa jeune renommée dans le cortège de ses amis et de ses maîtresses. Le second, chapitre le prend à la vraie création du théâtre de Molière, à la veille de son mariage avec Armande Béjart, pour le conduire dans cette rude bataille de la vie au théâtre, de la jalousie dans le mariage, de la persécution dans le génie, jusqu’à ce jour néfaste où il expire sur la scène, en plein combat, vrai soldat du devoir, jouant le Malade imaginaire, lui qui cachait sa maladie à tout le monde pour mourir en souriant.

Quelles que fussent ses peines et ses angoisses, ses désillusions et ses désespérances, quel homme, parmi ceux que Dieu a doués, ne voudrait refaire ce chemin aux stations douloureuses ?

Mais les jours les plus sombres, égayés par les rayonnements de l’amour et du génie, n’ont-ils pas pour Molière, dans un coin, du de orageux, cette aube déjà lumineuse de sa gloire immortelle ? Comme Homère, comme Dante et comme Shakespeare, il est l’inimitable, il est l’irretrouvable. Il a donné sa marque victorieuse à l’humanité.

Par ce livre j’ouvre la route ; chaque lecteur y pourra marcher selon son sentiment. Un livre doit être, le plus souvent, le coup de l’étrier pour les curieux littéraires ; ils partent de là pour la bonne fortune des trouvailles.

Tout ce qui touché à Molière touche au cœur et à l’esprit de la France, parce que ce génie rapide et profond est le Français par excellence ; plébéien et grand seigneur, imagination emportée et raison souveraine. Tout le monde se retrouvé dans Molière. Qui n’a voulu rire de son beau rire et qui n’a pleuré ses larmes ? S’il est le Français par excellence, il est aussi l’homme par excellence. C’est de lui surtout que Térence aurait dit : Il n’est rien d’humain que n’ait senti son âme.

LIVRE I - MOLIÈRE

LE POËTE – LE PHILOSOPHE – LE COMÉDIEN

I

Celui qui veut étudier l’homme doit étudier Molière. C’est un des plus beaux exemplaires de l’humanité. Voyons-le donc jouant son rôle dans la vie, à la fois poète, philosophe et comédien.

Si Molière est né poète, ce n’est pas la faute de son père ni de sa mère, qui n’avaient point cru chanter si haut[1] ; car si le père était tapissier, la mère elle-même, fille d’un tapissier, ne songeait pas à faire l’école buissonnière dans la vie. Aussi ce père et cette mère se mirent-ils en fièvre pour obtenir que Molière devînt tapissier ordinaire du roi, lui qui devait être comédien ordinaire – il faudrait dire extraordinaire – de Louis XIV[2]. Et, la survivance obtenue, ne croyez pas qu’on fera de Jean-Baptiste un tapissier savant. Il ne va à l’école que pour savoir lire et écrire ; à quatorze ans, c’est tout ce qu’il sait. Heureusement pour lui, je veux dire heureusement pour nous, il y avait dans la famille un homme qui aimait la comédie. Cet homme, c’était son grand-père maternel. Il mène Molière au spectacle ; le spectacle, c’est déjà Rotrou et Corneille, sans compter Scudéry, Mairet et les autres qui sont là pour faire les entr’actes des chefs-d’œuvre. Molière se passionne pour la tragédie, pour la comédie, mais surtout pour Bellerose et Mondory, le grand comédien de l’Hôtel de Bourgogne et le grand comédien de l’Hôtel du Marais. C’est toute une révélation pour Molière. Il sent qu’il va devenir un homme, il veut que cet homme soit un comédien. « Ah ! si j’allais au collège, dit-il à sa mère, moi aussi je serais poète. » C’était le cri du Corrège en regardant un chef-d’œuvre. Peu à peu la mère de Molière s’aperçoit que son fils pâlit. Il laisse tomber l’aiguille dans ses rêveries, il jette çà et là des hémistiches dans ses distractions. Marie Cressé, supplie maître Poquelin, qui est d’abord intraitable, mais qui finit par s’attendrir. On décide que Molière sera envoyé aux Jésuites, comme plus tard Voltaire.

L’écolier aurait bien voulu qu’on l’envoyât tout de suite à l’école de Bellerose et de Mondory. Mais il se résigna, dans son amour de l’étude, à l’école des Jésuites, où il eut la bonne fortune de trouver comme camarades de classe Armand de Bourbon, premier prince de Conti, Chapelle, fils d’un maître des comptes et déjà poète, Cyrano de Bergerac, un affolé de poésie. Parmi les maîtres, une autre bonne fortune, car bientôt Gassendi parlera à ses enfants comme Socrate parlait à ses disciples. Le soleil se lève pour Molière. Qui donc, en effet, était plus digne que Gassendi, ce sage parmi les sages, armé de raison et d’esprit, de présider à l’instruction de Molière ? Ce fut le vrai maître. Celui-là revenait de l’antiquité par le grand chemin, les lèvres toutes mouillées encore des rosées de l’Olympe bues dans la coupe d’Épicure.

Molière passa cinq années dans les meilleures camaraderies et dans la meilleure philosophie. Cette fois il savait tout, quand son père, n’en pouvant déjà plus d’infirmités, le rappela pour exercer auprès du roi les fonctions de tapissier-valet de chambre. Cailhava a très bien dit : « Cette charge, qui avait déplu à l’enfant avide d’instruction, ouvrit alors la mine la plus féconde à l’homme instruit, à l’homme que la nature destinait à la peindre dans ses diverses attitudes. » Le roi, en 1639, c’était Louis XIII. Malgré sa passion toujours persistante pour le théâtre, Molière obéit à son père. Il alla à la Cour par l’escalier de service, mais jurant bien qu’il passerait un jour par le grand escalier. Pour un affamé de spectacle, la Cour n’était-elle pas un théâtre qui, pour le philosophe, – Molière en était déjà un, – donnait tous les jours sa représentation ? Il a déjà, dans sa famille, étudié les ridicules de l’humanité dans la vieille bourgeoisie parisienne. À la suite du roi, il n’est pas du spectacle, mais il est au spectacle. Il va à la Cour pour garder sa charge, mais il n’y demeure pas. On le trouvera plus sûrement au parterre du Théâtre du Marais ou de l’Hôtel de Bourgogne. Il ébauche des farces pour se faire la main. Tout à l’heure il fera des comédies. Il commence par en jouer avec ses camarades, d’abord sur les Fossés de Nesles, ensuite au quartier Saint-Paul, enfin dans le Jeu de Paume de la Croix-Rouge. Non-seulement il a un théâtre, mais aussi il a un presque public ; son théâtre, il l’appelle l’Illustre Théâtre.

Mais Molière ne se fait pas d’illusion, ce titre d’Illustre Théâtre ne lui prouve pas encore que ce sera son théâtre. Il lui manque tout, car il n’a ni Corneille, ni Racine, ni Molière.

Désespérant d’avoir Corneille et Racine, il veut avoir Molière : il étudie chez les uns et chez les autres. Tous ceux qui font ou jouent la comédie sont ses maîtres. Le parterre est une autre école qui lui devient féconde. Il n’oublie pas d’aller applaudir les comédiens italiens quand ils passent par Paris. Scaramouche sera aussi son maître. La Comédie crée la Comédie.

II

Si Molière n’eût été que le premier gamin venu, il n’eût pas demandé à retourner à l’école. Mais le théâtre, cette autre école, lui avait déjà dévoilé la vie dans toutes ses perspectives lumineuses ; il voulut y jouer un rôle qui fût digne de lui, car il se sentait déjà la fierté du cœur. Il ne lui avait fallu que cinq années du point de départ jusqu’à la philosophie, étude obstinée et féconde. L’écolier était devenu un homme. De même que Voltaire, cet autre enfant sublime de Paris, Molière eut pour maîtres les jésuites, ce qui prouve que les hommes ne sont pas refaits par les hommes. Du reste, les jésuites n’étaient pas des accapareurs d’âmes, car ils laissaient faire et ils laissaient dire. Ils ne s’offensaient pas de voir aller leurs écoliers aux leçons de Gassendi, ils riaient gaiement de l’esprit de Chapelle, ce camarade de Molière. Cependant le futur comédien, qui n’était pas né prince et qui n’avait pas la fortune de Chapelle, fut bien forcé de se soumettre à sa condition. Après sa philosophie, il lui fallut être assez philosophe pour suppléer son père dans sa charge de valet de chambre tapissier du roi. C’est ainsi qu’il suivit, pour son noviciat en 1641, le roi Louis XIII dans le voyage de Narbonne. Et ce fut une autre comédie. Je me trompe, ce fut la plus sanglante des tragédies : l’exécution de Cinq-Mars et de Thou. C’en fut assez pour Molière ; sans doute, il était parti gaiement en ce voyage de cour, s’imaginant, lui qui s’amusait de tout, qu’il allait assister à une comédie toute nouvelle pour lui ; mais avec Louis XIII il n’y avait jamais le mot pour rire. Molière revint donc à Paris, désabusé des joies royales. Fut-ce pour ne plus être forcé de subir sa charge de valet de chambre du roi qu’il s’en alla étudier le droit à Orléans ? Mais ici, comme en toute la vie de Molière, il y a un point obscur : fut-il avocat ou n’étudia-t-il qu’en passant ? Ce qui est certain, c’est que sa vocation impérieuse l’appelait au théâtre. Il y alla. Le spectateur familier des tréteaux du Pont-Neuf, de la Comédie italienne, de l’Hôtel de Bourgogne et du Théâtre du Marais disparut un jour de la maison natale pour se jeter éperdument dans une troupe d’occasion. Le théâtre, en ce temps-là, était d’ailleurs bien composé : jeunes gens de famille, filles curieuses, coureurs et coureuses d’aventures, mais tout cela pris chez les gentillâtres ou dans la bourgeoisie : quiconque se hasardait devant les chandelles avait de la littérature. Combien de gentilshommes du temps se sont brûlés à la rampe ! Ce fut ainsi que le fils de Marie Cressé, sans trop s’inquiéter de sa famille, jeta le nom de Poquelin aux orties pour prendre celui de Molière. Autre point obscur : pourquoi ce nom de Molière ? Fut-ce pour continuer l’auteur tragique déjà oublié ? Fut-ce parce qu’il y avait dans la famille Poquelin une petite terre de ce nom ? Fut-ce plutôt parce que ce nom de Molière est un beau nom tout fait pour la renommée ? Arouet n’eut pas d’autre raison pour se payer le nom de Voltaire.

Cependant Molière appela autour de lui quelques comédiens en vacances, comme les Béjart. On n’y alla pas par quatre chemins pour frapper l’esprit des spectateurs. Ce théâtre improvisé par Molière ne fut pourtant pas encore l’Illustré Théâtre. Il se trompait de date, ce fut l’Illustre Théâtre vingt ans plus tard, quand il régna au Palais-Royal par droit de conquête, par droit de triomphe, par droit de génie, avec les Femmes savantes, l’Avare, le Misanthrope et tous ses chefs-d’œuvre, mais alors le mot illustré était inutile, le théâtre de Molière disait tout. L’Illustre Théâtre avec Molière inédit, sans répertoire, sans passé, à peine égayé de quelques demi-comédiens, ne réussit pas du tout. Ce fut vainement que Molière se mit en quatre, avec toute la verve d’un chercheur ; il eut beau courir tous les coins de Paris, planter sa façade à la porte de tous les jeux de paume : le spectateur lui fut rebelle. Le chef de troupe Molière réfléchit bientôt en prison au danger de tenter l’inconnu. Et qui le fit mettre en prison, car il alla au Grand-Châtelet comme le premier venu ? Ce fut le fournisseur de chandelles de L’Illustre Théâtre. N’y a-t-il pas là une comédie ? Ceci se passait en août 1645. Molière ne fut pas seulement maintenu en prison « par Antoine Faussaire, maître chandelier » ; maître Pommier, usurier prêteur, y mit la main ; enfin un maître linger, le sieur Dubourg, donna de plus un tour de clef. La troupe effarée courut chez le seul spectateur de l’Illustre Théâtre, Léonard Aubry, maître paveur ordinaire du roi, comme il y eut un jour des comédiens ordinaires du roi. Ce maître paveur avait de la littérature, comme plus tard son fils Jean-Baptiste ; il y alla un jour de sa tragédie, car alors tout commençait et tout finissait par une tragédie. Voyez plutôt Richelieu. Heureusement Molière changea cela : à la France tragique de Richelieu succéda la France comique de Molière. Par malheur, Mme de Maintenon, qui n’aimait pas les comédies de son mari, voulut à son tour – Molière était mort – faire une tragédie, celle qui a pour titre la Révocation de l’Édit de Nantes !

Léonard Aubry sauva Molière, c’est-à-dire que ce tragédien en herbe paya pour l’Illustre Théâtre trois cent vingt livres. C’étaient toutes les dettes ! Le grand Molière avait courbé le front sous l’huis du Grand-Châtelet pour la moitié d’une soirée de ses droits d’auteur d’aujourd’hui.

III

Puisque Paris ne lui était pas hospitalier, le chef de troupe emmena ses amis par la province du côté du soleil, comme si la Comédie italienne lui eût fait aimer le Midi.

Là encore l’historien ne peut marcher qu’à tâtons pour étudier les faits et gestes de la troupe de Molière. Il faut relire le Roman comique. Il faut étudier les derniers venus de ces bohémiens chanteurs en même temps que ces pérégrinations d’acteurs parisiens affolés d’imprévu qui vont faire les délices de Villers-Cotterêts ou de Castel-Sarrazin. Comment retrouver le mot à mot des Juvenilia de Molière, charmantes et rudes journées tour à tour égayées ou assombries par les contretemps ? Soupera-t-on ? c’est le dernier mot. Je me trompe, le dernier mot, c’est l’amour. Grâce à Dieu il y a des amoureuses, elles sont belles, elles chantent, elles se moquent de tout, Molière tout italianisé est dans son décaméron. Ah ! que ne sommes-nous les spectateurs des comédies qu’il joue ! que ne le surprenons-nous dans ses improvisades endiablées qu’il ne prend même pas la peine d’écrire en passant ! Il a tant d’esprit argent comptant qu’il ne songe pas à thésauriser. Le jour où il aura un vrai public, il ne sera pas en peine de retrouver le bien perdu.

Et, tout en courant la province, il fait de bonnes rencontres : ici le prince de Conti, son ancien camarade ; le duc d’Épernon, un protecteur et un ami ; le poète d’Assoucy, dont il sera à son tour l’ami et le protecteur. Et d’ailleurs Molière ne trouve-t-il pas alors des amis partout où il est en scène, car il charme et il enjôle tous ses spectateurs, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Pézenas ? Et s’il amuse tout le monde, il s’amuse de tout le monde. C’est que la France était encore toute peuplée d’originaux : chaque province avait ses figures, chaque ville avait ses caractères. Si le fauteuil de Pézenas, dans la boutique du perruquier, est une relique aujourd’hui, ce n’est point parce qu’on y faisait la barbe à Molière, c’est parce que, assis dans ce fauteuil comme dans une bonne stalle de la Comédie, il voyait défiler tous les malins du pays. Aussi le perruquier pouvait-il dire : « C’est vous qui leur faites la barbe. » N’est-ce pas la première idée de Figaro ?

Voilà donc Molière perdu dans là province, peut-être sans espoir de retour ; pourquoi reviendrait-il tenter de relever l’Illustre Théâtre en ruines ? L’Hôtel de Bourgogne et l’Hôtel d’Argent font plus de bruit que jamais. N’ont-ils pas Corneille, n’ont-ils pas tous les poètes à la mode, n’ont-ils pas tous les comédiens célèbres ? Molière fera-t-il le Cid ou le Menteur ? fera-t-il même les pièces de Boisrobert ou de Scarron ? Puisqu’il a tout risqué, puisque sa destinée l’entraîne, il faut qu’il marche vaille que vaille à travers les hasards qui conduisent les comédiens de campagne. Les femmes qui sont avec lui le consoleront, mais ne seront-elles pas une autre source de déboire ? Toute femme a son revers : il aime d’abord Madeleine Béjart, mais aura-t-il son quart d’heure avec elle ? M. de Modène est son amant en titre. Il se tourne vers Geneviève. C’est un insatiable : il se jette éperdument vers la Du Parc, une grande coquette, une grande épreuve de celle qui jouera Célimène ; mais la Du Parc, qui a de hautes visées, qui trompe son mari, trompe aussi Molière. Il veut commander en maître, mais elle parle plus haut que lui. C’est un enfer que ce paradis ; heureusement pour Molière, trop battu par les vents contraires, il tombe sur le cœur de Catherine de Brie qui ferme amoureusement ses bras sur lui.

En ce temps-là, la province était peut-être moins provinciale qu’aujourd’hui, parce que Paris n’était pas la capitale des capitales ; toute grande ville avait son monde, on restait chez soi, on ne s’évertuait pas à parader à Paris dès qu’on avait quatre sous d’éloquence ou d’esprit : Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Avignon étaient toutes, plus ou moins, de petites capitales possédant beaucoup de lettrés et beaucoup d’artistes, sans compter les gens du monde qui n’allaient à la Cour qu’une fois en leur vie. Molière trouva donc un peu partout un vrai public pour le comprendre et l’encourager. Pourquoi, ne se hasarderait-il pas, tout en donnant ses improvisades à l’italienne ou à l’espagnole, quelquefois à la française, à se faire juger comme poète dramatique ? Ce fut ainsi qu’il convia le spectateur des provinces à ses premières œuvres : l’Étourdi et le Dépit amoureux, deux comédies en cinq actes « et en vers », comme on disait alors ; je ne parle ni de la Thébaïde, une tragédie qui n’eut qu’une représentation, ni du Médecin volant, ni de la Jalousie du Barbouillé, ni des Docteurs rivaux, ni du Docteur amoureux, ni du Maître d’école, vives ébauches jetées en passant à la curiosité du parterre, scènes détachées que plus tard Molière reprendra dans ses pièces sérieuses. Ce fut ainsi qu’il fit la conquête de tout le midi de la France. Il tenta, un jour, de monter au nord, il alla droit au pays de Corneille, où il eut la bonne fortune de trouver le poète du Cid et le duc d’Orléans. Ce fut par ces deux protections qu’il put revenir jouer à Paris sous les yeux du roi. Le 24 Octobre 1658 marqua une des phases de sa destinée. Il donna dans la Salle des Gardes, au Vieux Louvre, en présence de la Cour qui ne l’effrayait guère, mais en présence des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne qui l’effrayaient beaucoup, Nicomède et le Docteur amoureux. Après la tragédie, la partie n’était qu’à moitié gagnée. Comme orateur de la troupe, il vint très humblement déclarer que lui et ses camarades n’avaient paru qu’en tremblant « devant une assemblée si auguste ». « L’honneur qu’ils avoient eu de divertir le plus grand roi du monde leur avoit fait oublier que Sa Majesté avoit à son service d’excellents originaux, dont ils n’étoilent que de très faibles copies, mais que, puisque le roi vouloit bien souffrir leurs manières de campagne, ils le supplioient très humblement d’avoir agréable qu’il lui donnât un de ces petits divertissements dont il régaloit les provinces. » Louis XIV, charmé du compliment et de la comédie, permit à Molière de jouer à Paris sous le titre de troupe de Monsieur. Ce fut ainsi qu’il alterna avec les comédiens italiens sur le théâtre du Petit-Bourbon jusqu’en 1660, année où Perrault commença la colonnade du Louvre.

Enfin Molière est sur son vrai théâtre ; non-seulement il a triomphé comme comédien, mais il triomphe comme poète. Les comédiens et les poètes de l’Hôtel de Bourgogne lui ont-ils souhaité la bienvenue ? Qu’importe ! le public vient déjà au Petite Bourbon, peut-être plus qu’il ne va au Théâtre du Marais. La troupe n’est pas riche mais elle connaît trop les mauvais jours pour s’émouvoir des petites catastrophes de l’argent. On ne vient plus guère au Dépit amoureux, non plus qu’à l’Étourdi, mais voici les Précieuses ridicules. Ce jour-là, le génie de Molière a parlé. Un brave homme du parterre a raison de s’écrier : « Courage, Molière, voilà la bonne comédie ! » Ce n’est plus la comédie italienne, espagnole ou latine, – c’est la comédie française, – et Aristophane applaudit des deux mains.

La Muse de Molière est toujours honnête femme comme celle de Ménandre, mais elle a ses belles effronteries comme celle d’Aristophane. Et voilà comment il emporte le spectateur après l’avoir charmé. Pour tenir en éveil un public distrait qui, arrive au théâtre préoccupé de ses passions et de ses affaires, il faut le prendre par tous les contrastes ; les airs timides et discrets s’estompent et s’effacent ; la gaieté doit risquer les hardiesses en montrant ses belles dents. Accentuer les caractères, n’est-ce pas être plus vrai encore ? Molière fait son avare plus avare, ses fâcheux plus fâcheux, son tartufe plus hypocrite. Quand on joue la comédie, ce n’est pas une faute de marquer le mot. Celui qui peindrait des décors avec la main d’un miniaturiste manquerait naturellement tout son effet.

Sur la scène Molière n’est pas peintre de chevalet, il est peintre de fresques. Ce n’est pas l’homme des retouches, non plus que l’homme des infiniment petits, comme La Bruyère. Il a l’emportement qui demande les grandes pages. L’espace n’est jamais trop grand pour son pinceau. Aussi, comme Shakespeare, il a créé un monde inouï avec une rapidité féerique.

Pour quiconque voit en grand, il n’y a pas pire ennemi de la perfection que le travail après le travail. Dieu a créé le monde en six jours, sans faire de retouche. On pourrait lui dire à lui aussi : « Vous avez des vers qui riment mal et des expressions étranges ; mais la grandeur harmonise tout. La nuit, dans son manteau de reine, n’a pas brodé sur la même ligne toutes ses étoiles d’or ; mais il n’y a que la critique pour s’en apercevoir. Pour tout le monde, au contraire, le désordre de ces millions d’étincelles réjouit mieux les yeux. »

Molière ne fut pas d’abord reconnu tout d’une voix : il eut contre lui les précieux et les précieuses. Les académistes qui avaient critiqué le Cid regardèrent « les farces de Molière » du haut de leur grandeur. Que venait-il faire là, ce comédien d’occasion, avec sa troupe de province, avec ses improvisations à l’emporte-pièce ? C’est Molière qui devait passer comme le café ; mais rendons justice à ceux qui lui ont rendu justice. La Fontaine, qui n’avait d’autre poétique que son génie, s’écria le premier, tout en constatant que Molière charmait la Cour : Il ne faut plus quitter la nature d’un pas. C’était affirmer l’empire de Molière par la peinture de la vérité. Qu’allaient devenir tous les déclamateurs des autres théâtres ? Boileau le satirique écrivit des stances à Molière comme il eût écrit à Plaute. Corneille s’avouait vaincu dans la comédie. Racine venait demander des conseils à Molière pour sa première tragédie. Avec ces quatre grands amis, l’auteur des Précieuses ridicules avait les fois dans son jeu en attendant qu’il eût les dames.

IV

Molière, le génie de l’esprit et l’esprit du génie, devint alors le philosophe de la raison, comme Pascal était celui de la foi. Le théâtre s’ouvrit à côté de l’église. Celui qui a écrit les Provinciales pouvait comprendre celui qui traînait sur les planches Vadius et Trissotin. Tous les deux immolaient à la gaieté des curieux leurs personnages ridicules. Voltaire n’a-t-il pas dit que les meilleures pièces de Molière n’ont pas plus de sel que les premières Lettres provinciales ? Mais Voltaire plaidait pour Nanine.

Molière est le premier mot – le dernier mot – de la comédie en France. On peut inscrire sur son œuvre cette parole moderne : « Le passé tue l’avenir. »

La philosophie protège l’œuvre de Molière ; sa comédie rit, mais elle pense. Les Femmes savantes et le Misanthrope sont l’œuvre du poète, mais surtout l’œuvre du philosophe. Henriette et Alceste sont moins des personnages humains que la vérité elle-même descendue sur le théâtre du haut des nuages de la métaphysique. Je ne sais pas s’il a fait de la philosophie sans le savoir, mais toute son œuvre porte la marque d’un philosophe. La souveraine sagesse, qui a été la raison de son siècle, est encore la raison aujourd’hui. Toutes les philosophies se sont évanouies depuis Descartes ; la philosophie de Molière, si profonde et si lumineuse, si humaine et si française, est restée debout : belle statue de marbre rejetant ses draperies, souriant sur un piédestal de bronze inaltérable. Elle a parlé, elle parle, elle parlera.

C’est Molière, le premier, qui, dans la scène du pauvre, a jeté le cri de l’humanité. La liberté de conscience n’a jamais été plus éloquente dans toutes les thèses philosophiques du XVIIIe siècle. Cette mise en scène si hardie, en face de celui qui allait révoquer l’Édit de Nantes, fait de Molière un contemporain de tous les siècles. Il aime le bien pour le bien. Il ne prête pas d’argent aux pauvres pour qu’on le lui rende au ciel. Il le donne sans idée de salut, parce que l’humanité est aussi une religion pour tout homme qui aime l’homme.

Ils se sont trompés ceux-là qui ont voulu emprisonner Molière dans l’esprit de son temps, en face de la grandeur de Louis XIV et des foudres de Bossuet. Molière, dans ses comédies franches, brisait tous les liens d’une période, parce qu’il était de la haute famille de ces libres génies qui sont contemporains de tous les siècles ; aussi fut-il moins de la cour de Louis XIV que de la cour du peuple français. Cet homme, qui avait ses origines dans le XVIe siècle, dans la Renaissance, même dans l’antiquité, fut plus vivant au XVIIIe siècle qu’au XVIIe, comme il est plus vivant encore au XIXe qu’au XVIIIe. Et il en sera toujours ainsi. C’est qu’il n’a pas peint l’humanité d’un jour, une humanité d’occasion, sous le reflet d’une mode, d’un accident, d’une coutume, mais l’humanité éternelle que rien ne transforme, celle qui s’appelle le cœur humain. Beaucoup de philosophes ont parlé comme lui, avant lui, après lui ; mais qui écoute les philosophes ? Ce n’est pas tout d’avoir raison, il lie faut pas donner à la sagesse les airs moroses des sept sages de la Grèce. Le grand art, c’est de mettre la sagesse en action ; en un mot, c’est de lui faire jouer la comédie, parce que l’abeille de l’Hymette ne versé pas un miel plus doux pour les lèvres que le rire de Molière. Quand j’ai lu une page de ses contemporains, Pascal, La Bruyère, La Rochefoucauld, j’admire la pénétration de leur esprit comme leur art de bien dire ; mais qu’est-ce que cela, en face d’une œuvre qui me joue la vie, comme le Misanthrope ou les Femmes savantes ? Et ce qui me touche bien plus profondément en Molière, c’est que chez lui le cœur déborde, tandis que les autres cachent leur cœur. Molière frappe l’homme en pleine poitrine, mais il l’aime. Cet ennemi des médecins veut être le médecin de l’âme par excellence. Pour cela, il lui fallut toujours se mettre en dehors de son siècle, c’est-à-dire, suivant mot à mot la philosophie de son maître Gassendi, ne laisser debout dans l’humanité, sans souci de la religion et de la royauté, que l’homme dans sa grandeur et dans sa misère, mais l’homme maître de lui. On peut dire alors que Molière fut le premier philosophe qui parlât haut des droits de l’homme. Oui, tel qu’il est, l’homme de Molière ne s’humilie que dans ses ridicules et ses faiblesses, mais il relève la tête en disant : Je suis un homme.

V

À l’heure où tant de philosophes chrétiens s’efforcent de séparer l’homme de Dieu, Molière confond Dieu dans l’homme ; c’est un grand pas en avant. Voilà pourquoi on a pu faire de Molière un révolutionnaire sans lui reprocher de rester toujours sous le bon plaisir de Louis XIV. Louis XIV ne pouvait-il pas dire, comme le premier venu : Homo sum ? Le comédien amusait Louis XIV comme il amusait son peuple, comme il amusait son esprit ; mais si on lui eût demandé quelle était la plus grande dignité du roi, il eût répondu : C’est sa dignité d’homme. D’ailleurs tous les esprits supérieurs du règne osaient prêcher la vérité, non-seulement au théâtre, mais en chaire. « Dieu seul est grand, mes frères, » disait Bossuet devant le roi. On s’imagine trop aujourd’hui que tous les esprits étaient prosternés dans la poussière du Roi-Soleil ; les dédicaces et les suppliques n’étaient que de simples formules, comme on dit encore aujourd’hui : « Je suis votre très humble serviteur, » quand on n’est ni humble ni serviteur.

Celui qui fut surnommé le Contemplateur par Boileau et tous ceux qui le voyaient de près a donc, du haut de son amertume et de sa mélancolie, proclamé le dogme du MOI ; c’était proclamer le dogme de la liberté et de la fraternité. En effet, si l’homme est un représentant de Dieu, il est une providence pour son pareil ; s’il a le droit de bien faire, c’est qu’il est doué de la liberté. Par cette philosophie, tout s’agrandit, l’homme comme Dieu. Saluons en Molière le grand philosophe. On sait que la philosophie de Molière ne passa pas toute seule ; il lui fallut, dans Don Juan, supprimer la scène du pauvre : « Tu passes ta vie à prier Dieu et tu meurs de faim ; prends cet argent, je te le donne, par amour de l’humanité. » Quoi de plus naturel ! c’était tout simplement rapprocher Dieu. Le malheur des dévots aveugles, c’est de vouloir toujours de plus en plus l’éloigner, comme s’ils craignaient que Dieu ne fût à tout le monde.

Si sa vie fut un combat, ne fut-ce pas le combat du bien contre le mal ? Quand il montait sur la scène en ses derniers jours, déjà penché sur la tombe, quand il résistait aux prières de Boileau, qui le conjurait d’abandonner ses rôles aux autres comédiens, il tint bon dans la bataille, ne voulant pas être accusé d’avoir déserté, lui le chef de troupe, lui le gagne-pain suprême. Le théâtre était sa maison, tous les comédiens étaient sa famille, que dis-je ! les spectateurs eux-mêmes, puisque à ceux-là il donnait le pain de l’âme. Il fut, jusqu’au bout, l’héroïque combattant de la vérité.

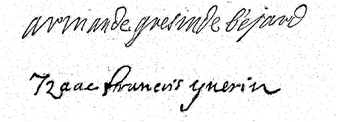

Ce grand cœur ouvert à tous le fut plus encore aux femmes. Il ne fait jamais un pas sans elles ; au point de départ, c’est sa mère, Marie Cressé, une adoration. S’il entre au théâtre, c’est par amour de deux femmes, Madeleine et Geneviève Béjart. S’il court les provinces, c’est que le chariot comique est tout pavoisé de jupes de femmes. Quand il revient à Paris, les femmes, toujours les femmes. Enfin il prend la sienne en disant que toutes les femmes sont dans une seule ; mais Armande Béjart trahit son dernier rêve, il meurt désespéré et alors ce sont encore des femmes, des filles de Dieu, des sœurs de charité, qui le consolent à son dernier soupir.

Mais dans cette âme si tendre il y a un cœur fier, un cœur qui bat pour ses amis, un cœur qui bat aux grands accents du génie. L’homme s’élève au-dessus de l’amoureux, parce qu’il faut qu’il fasse œuvre d’homme. Il impose silence à son cœur. Il continue cette œuvre forte et féconde qui sera une des fortunes de l’humanité.

Molière avait le sentiment de tous les arts[3], musicien avec Lulli, presque peintre avec Mignard, grand poète avec Molière, aussi ne prit-il jamais ses amis que parmi les artistes ; on le voit bras dessus bras dessous, tout jeune encore, avec Lulli, avant même que le musicien ne fût directeur des Petits-Violons du Roi. Quand Molière finissait une comédie, il la lisait au Florentin comme à sa servante, en lui disant : « Faut-il des violons ? » Et Lulli voulait toujours des violons dans les comédies de Molière, que ce fût le Bourgeois gentilhomme ou le Malade imaginaire. Avec sa grande pénétration, il savait que Molière était un maître : il aurait voulu être de tous les entr’actes de son immortelle comédie. Et que de fois il amena lui-même la comédie chez Molière avec ses chantres et ses violonistes d’occasion qu’il avait recrutés à l’église et au cabaret, – échappés de lutrin, fieffés ivrognes ! – il redescendait jusqu’à la cuisine, ce malicieux marmiton, pour trouver de belles voix. Ne sait-on pas que le cuisinier Dumesnil était devenu ténor de par le créateur de l’opéra ? L’entrain et la verve de Lulli réveillaient aux jours de tristesse l’esprit de Molière, qui disait à ses amis, les gens sérieux : « On ne sait pas combien ce Lulli est bouffon. » Aussi Lulli avait si bien l’habitude de se croire chez lui quand il était chez Molière, qu’aussitôt la mort du grand homme, il s’empara de son théâtre avec tambours et trompettes, gaiement et ouvertement, en homme qui ne doute pas de la faveur du roi et de sa maîtresse. C’était alors Mme de Montespan. Molière vivant, la rivale heureuse de La Vallière n’eût rien fait contre lui, car, je l’ai dit, il y avait eu entre eux une amitié teintée d’amour, – ce qui me fait aimer la Montespan ; – mais, Molière mort, elle ne fut pas fâchée d’être fâcheuse à Mlle Molière et agréable à Lulli, qui était l’âme de toutes les fêtes qu’elle improvisait à la Cour : si bien que Lulli s’empara de la salle du Palais-Royal pendant que la troupe de Molière, cette célèbre troupe d’un illustre théâtre, se réfugiait, chassée sans vergogne, dans l’ancienne salle de l’Opéra, rue des Fossés de Nesles.

On a trop dit que Louis XIV était le grand protecteur de Molière. C’est bien plutôt Lulli qui a été protégé pat Louis XIV : le foi ne créa-t-il pas le marmiton italien gentilhomme français, directeur de l’Opéra et secrétaire du roi !

Lulli fut de la comédie de Molière, par son violon, par sa musique, par son génie, car il en avait, et du meilleur. Il fut aussi de sa troupe ; Molière avouait, après l’avoir vu jouer devant le roi le rôle de Pourceaugnac et le rôle de Mufti dans le Bourgeois gentilhomme, que c’était un maître comédien. On peut dire qu’il y eut encore à la cour de Louis XIV le fou du roi : ce fou ; ce fut Lulli[4], tour à tour chantant, jouant du violon, improvisant Armide et dansant dans les ballets, ce qui ne l’empêchait pas, dans les entr’actes, d’être le plus imprévu, le plus original, le plus spirituel, même quand Molière était là, car Molière était trop le philosophe du rire pour n’être pas sérieux dans le monde.

« Je prends mon bien où je le trouve. » Oui, dans l’antiquité, dans la Renaissance, dans le XVIIe siècle lui-même, Molière prenait, de çà de là, tout ce qui était la gaieté de l’esprit humain ; mais un autre que lui eût été bien en peine de ces trésors. La question n’était pas de les amasser, mais de les mettre en œuvre. De toutes ces scènes éparses de comédie, il voulait faire la comédie éternelle : pareil au sculpteur qui aurait rêvé le plus beau symbole de la vérité, il jeta dans le feu de son génie toutes les monnaies plus ou moins effacées qui avaient été l’argent comptant de cent et un auteurs. Puisque cette monnaie n’avait plus cours, pourquoi ne pas lui rendre toute sa vertu en la fondant dans une statue impérissable ? Ou bien encore Molière était un fils de famille qui recueillait l’héritage de tous les siens, faisant valoir une terre mal menée que dévorait la mauvaise herbe. Ou bien enfin c’était le châtelain de la vallée qui fait jaillir au versant de son parc toutes les sources de la montagne. Après tout, qui donc le pourrait accuser ? Les anciens ne souriaient-ils pas de bon cœur en le voyant bâtir son palais avec des ruines grecques ou romaines ? les modernes n’étaient pas sans quelque fierté d’être applaudis, grâce à Molière.

Certes, il ne faudrait pas ériger en principe cet art de prendre son bien où on le trouve ; mais pour celui qui donne son caractère, son originalité, sa vie à tout ce qu’il touche, le mot plagiaire n’existe pas[5].

Et comme cela lui coûte peu de bien faire et de bien dire ! Son œuvre n’est pas volumineuse, pas plus que celle d’Homère et de Corneille, moins que celle de Shakespeare ; mais que de choses dans son œuvre ! comme il sait la varier, passant de la mélancolie amère du Misanthrope au rire gaulois du Médecin malgré lui ! N’oublions pas un instant qu’il est directeur de théâtre, qu’il joue la comédie trois fois par semaine, qu’il va à la Cour et qu’il va chez les princes, ce qui ne l’empêche pas d’avoir table ouverte à Paris et à Auteuil. Sa vie est un imbroglio et une tragi-comédie ; il rit et il pleure, parce que plus que tout autre il est homme ; il ne met jamais son cœur ni sa philosophie de côté. Combien de fois, au milieu de ses triomphes, il lui faut s’avouer vaincu dans cette bataille de toutes les heures ! Sa femme aurait pu combattre avec lui ; mais elle combat contre lui ; elle lui donne deux fils, mais la mort les lui prend. Ses compagnons d’aventures l’abandonnent ou tombent en chemin. Racine, qu’il aimait, trahit son amitié en lui enlevant la Du Parc, Une dorée d’amour. On le calomnie en le jouant à l’Hôtel de Bourgogne. Où reposer son front, la nuit, après toutes ces fièvres du génie, du combat et de l’amour ? Veille, grand homme, tu ne te reposeras que dans le tombeau, et encore tes ennemis ne permettront pas à Dieu de t’y donner un bon oreiller.

VI

Molière était-il grand acteur ? Pour répondre, faut-il se placer au point de vue de son siècle ou du nôtre ? Sous sa direction, selon Perrault, dans ses Hommes illustres, les personnages de son théâtre ce semblaient moins des acteurs de comédie que les vraies personnes qu’ils représentaient ». Mlle Poisson exprima plus tard la même idée. « Par la vérité des sentiments, par l’intelligence des expressions, par toutes les finesses de l’art, il séduisait les spectateurs au point qu’on ne distinguait plus le personnage représenté d’avec le comédien qui le représentait. » Voilà l’opinion des contemporains. Ce fut aussi l’opinion de Boursault, son ennemi, comme de Chapelle, son ami. Certes, Molière ne se fût pas obstiné à faire le mauvais comédien sous le grand auteur dramatique.

Il comprenait bien qu’il y a un mariage intime, fécond, indissoluble entre les beaux-arts et le théâtre.

Dans sa comédie comme sur la scène, Molière peint des tableaux : tableaux vivants pour l’esprit, tableaux vivants pour les yeux. Seul de son temps, parmi les poètes, seul après Rotrou, qui parle si bien peinture dans Saint-Genest, Molière connaissait tous les miracles de la palette. Corneille et Racine ne peignent que les caractères et les sentiments ; La Fontaine est un adorable paysagiste ; mais Molière a fréquenté l’atelier de Lebrun, de Mignard, de Bourdon, où il a pris des leçons pour les physionomies visibles, comme les autres en ont pris dans Homère, Eschyle, Sophocle, Virgile, pour les physionomies morales. Avant que Boileau n’écrive l’Art poétique, Molière écrit l’art de peindre. Et n’étant pas pédant comme son ami Boileau, il ne veut pas donner des leçons aux rapins ; il va voir avec Mignard, ce peintre aujourd’hui trop décrié, la coupole du Val-de-Grâce ; il prend la plume, il écrit quatre cents vers et il les donne tels quels sans les retoucher : – vers à fresque, sur une peinture à fresque. – Il pourrait intituler ce poème : l’Art de peindre, il se contente de l’intituler : la Gloire du Val-de-Grâce, parlant pour Mignard et non pour lui.

Molière n’était pas seulement un excellent comédien par son jeu, il l’était encore par le jeu des autres. Non pas qu’il eût le mauvais esprit de tourmenter la nature chez les comédiens et les comédiennes de sa troupe, mais parce qu’il donnait le feu sacré à tout le monde. Il avait le génie de la mise en scène, à ce point qu’au lever du rideau, le public était chez soi. Ses ennemis contemporains – car il en a eu depuis sa mort – l’ont représenté comme mauvais comédien et surtout comme mauvais tragédien. Mais le public était trop content de lui pour donner quelque créance aux ennemis de Molière. Au milieu du XVIIe siècle, après les triomphes du Cid et des autres chefs-d’œuvre de Corneille, on ne peut pas admettre que les comédiens ne fussent pas bons, à l’Hôtel de Bourgogne et au Théâtre du Marais : or, que fût devenu Molière au Palais-Royal s’il eût été mauvais ?

On veut que les dons de la nature pour faire un grand acteur lui aient été refusés. Peut-être, en effet, n’était-il pas le premier tragédien de son temps, mais celui qui a créé l’Avare et le Misanthrope devait comprendre le drame intime mieux que Floridor et les autres. Quoi qu’il en soit, s’il ne joue pas souverainement les grands rôles tragiques, il prend tous les masques de la comédie. Son beau rire va droit au parterre et épanouit toutes les figures.

VII

Molière, dans son théâtre, a été le suprême héritier de la comédie italienne et de la farce gauloise. Ces aurores ici lumineuses, là tout embrumées encore, ont annoncé ce soleil resplendissant de la scène française. Que nous importe qu’il ait pris son bien où il le trouvait, tantôt aux uns, tantôt aux autres ! c’est l’histoire des conquérants. Les esprits secondaires ont beau piller çà et là les morts et les vivants, ils sont toujours des esprits secondaires ; il fallait l’âme du génie, l’âme de Molière, pour débrouiller tous ces chaos ; le poète a eu raison de dire :

Miracle de son art, l’eau se changeait en vin.

Certes, on a pu dire avec raison que la plupart de ses pièces sont déjà indiquées dans le théâtre de son temps, bouffons italiens, comédiens espagnols ou farceurs français ; je ne parle pas seulement de ses pièces fantasques, comme l’Étourdi et la Comtesse d’Escarbagnas, mais de ses pièces sérieuses, comme Don Juan.

Au temps où le cardinal de Richelieu dépossédait tous les roitelets du Moyen Âge et de la Renaissance pour faire la France de Louis XIV, Molière fit la France de Molière.

Il avait commencé par bâtir son palais avec le génie capricieux et galant des Italiens et des Espagnols, – un autre Chambord, un autre Fontainebleau. – Mais il vit les larmes de Mlle de La Vallière déjà sur le chemin des Carmélites ; et, comprenant que les orages du cœur ne seraient plus du siècle de Louis XIV, il bâtit pour sa muse un autre Versailles et garda pour lui le poème de ses larmes. Réaliste comme Plaute, tendre comme Térence, fantasque dans ses intermèdes comme Aristophane, Shakespeare peut-être dans sa maison, au théâtre c’est Montaigne déguisé çà et là sous le masque de Tabarin. Éraste et Lucile n’ont jamais chanté la chanson du rossignol de Vérone ; Tartufe n’est pas démasqué par la main vengeresse qui a découronné Richard III ; mais Alceste na-t-il pas connu les déchirements de la passion comme Othello ?

En traversant tous les jours le Roman comique, en jouant tous les personnages, depuis le directeur de la troupe de Molière jusqu’au valet de chambre de Louis XIV, il trouvait le temps de pénétrer tous les livres et de connaître tous les cœurs, – hormis celui de sa femme.

Molière pouvait être le Shakespeare français, parce que sa première jeunesse fut au spectacle des choses tragiques comme dès choses comiques. Quand il eut douze ans, ses chers amis des tréteaux, Gautier Garguille, Turlupin et Gros-Guillaume, s’avisèrent de jouer un magistrat célèbre, comme plus tard il joua le Tartufe. Gros-Guillaume fut arrêté et mis au cachot. Il eut un tel saisissement qu’il prit une fièvre violente et mourut en quelques jours. Ses deux amis s’étaient .enfuis ; mais leur chagrin fut si grand qu’ils moururent la même semaine. Un peu plus tard, Molière, obligé, pouf remplacer son père, d’exercer sa charge de valet de chambre à la suite de Louis XIII pendant le voyage de Narbonne, vit de près plus d’une page sanglante de l’histoire de France. Par exemple, Richelieu, déjà sur son lit de mort, déjouant en grand comédien la conspiration de Cinq-Mars et de De Thou, montrant sa main d’acier jusqu’à la dernière heure, traînant à la queue de sa barque la barque des deux victimes condamnées[6]. Et ce roi, moins vivant que ce ministre qui allait mourir ! Et pour dominer les infiniment petits, sous l’orgueil de la royauté, le bruit de la guerre qui chassait les Espagnols de Perpignan. Molière, tout embourgeoisé qu’il fût, a toujours vu de près les figures qui font l’histoire ; mais il n’avait pas le pinceau de Shakespeare, et il faut nous en féliciter, puisqu’il a été le génie de la Comédie ;

Perrault, qui s’y entendait, a fort bien remarqué que Molière comprenait la scène en artiste autant qu’en comédien. En ce temps-là, le décor était moins rudimentaire qu’on ne le suppose aujourd’hui, témoin les apothéoses et les triomphes dans Amphitryon et dans Psyché. La tradition, qui est un peu pédante, a trouvé plus commode de jouer presque tout Molière dans un vague décor qui ne peint ni le lieu ni le temps. On serait bien plus près de l’esprit de Molière en faisant marcher ses personnages dans les intérieurs très caractéristiques du XVIIe siècle, avec les ameublements, les étoffes et les costumes. Perrault constate que « Molière a entendu admirablement les habits des acteurs, en leur donnant leur véritable caractère ». Le grand comédien comprenait si bien la plastique qu’il ne distribuait jamais un rôle sans regarder la figure de l’acteur, pour mieux marier l’idéal au réel.

Molière était donc artiste, comme il était poète. Il avait, tout aussi bien que les peintres, le génie de l’invention, du dessin et du coloris ; il savait mettre ses bonshommes debout dans toutes les attitudes de la vérité, avec tous les jeux de la physionomie. Aussi ses portraits sont non-seulement des chefs-d’œuvre qui se détachent de la toile ou qui descendent du piédestal, mais ce sont des portraits parlants. Et comme ils parlent ! Et comme c’est le cri de l’humanité ! Et comme ils expriment les nobles passions ou grimacent les ridicules !

Si Montfleury a créé le jeu de la tragédie, Molière a créé le jeu de la comédie ; mais tandis que Montfleury donnait des échasses à l’héroïsme et des ailes aux passions, Molière, génie humain, amoureux de la vérité, faisait parler ses comédiens selon leur nature ou selon la nature du rôle qu’ils jouaient. Voilà pourquoi Montfleury n’a rien laissé, quand Molière nous léguait tous les types du monde moderne, – qui est bien encore le monde ancien. – Combien de figures, combien de caractères ! C’est la comédie universelle. L’homme est étudié dans toutes ses passions comme dans tous ses ridicules. Et la femme, où donc est-elle plus femme ? N’est-ce pas Molière qui, avec Mlle De Brie, a créé le jeu éternel d’Agnès ? – avec Madeleine Béjart, les servantes maîtresses, les fortes en gueule qui ont aujourd’hui quitté la famille pouf tenir maison chez elles ? – avec Armande Béjart, les Célimènes qui vivront jusqu’à la fin des siècles et des éventails ? Et ainsi de tous les autres caractères. C’est que Molière, tout à la fois auteur et comédien, mettait bien en scène son idée ; c’est qu’il créait deux fois ses personnages, une fois dans son imagination et une fois à la rampe, devant les immortelles chandelles de cet autre Roi-Soleil, car on finira par dire le Siècle de Molière, comme on dit déjà le Siècle de Voltaire.

Molière ne règne impérieusement par la majesté du génie et de la raison, comme un des rois reconnus et consacrés de l’humanité, que depuis la Restauration. On a vu passer des nuages sur cette gloire éclatante, mais on sentait le soleil dans un ciel couvert. Il appartient au XIXe siècle d’avoir ce rayonnement ; pendant qu’il vivait en plein XVIIe siècle, tant d’astres éblouissants montaient à leur zénith que le grand Molière était confondu parmi trop de glorieux. Après sa mort, les nuées s’amoncelèrent, on joua moins ses œuvres, on se retourna vers le génie tragique, on s’imagina qu’un autre Molière n’était pas irretrouvable ; n’avait-on pas vu Racine après Corneille ? Ce fut tout justement Racine qui prit le dessus, même sur Corneille. Tout le XVIIIe siècle est à Racine ; rappelez-vous qu’au temps où Voltaire commentait Corneille il répondait à ceux qui lui demandaient de commenter Racine : « Il n’y a qu’un mot à mettre à chaque tragédie et à chaque vers : Sublime ! sublime ! » Or, Voltaire était l’homme de son temps, l’esprit et l’opinion de son temps. Certes, alors Molière non plus que Corneille n’était oublié : on les jouait tous les deux ; ils avaient leurs enthousiastes ; mais nul ne les jugeait plus grands que les plus grands. C’était assez pour les lettrés de mettre sur la même ligne les hommes de la pléiade qui a fait de Louis XIV un grand roi, sous le reflet des gloires de son temps. On disait : Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Bossuet. Bien mieux, on ne croyait pas commettre un sacrilège, que de mettre au même rang des hommes comme Boileau, La Bruyère, La Rochefoucauld, des enfileurs de perles à côté des créateurs. Sous la Révolution et sous l’Empire ce fut le tour de Corneille : « Si Corneille vivait, je le ferais prince, » disait Napoléon. On était revenu au temps des grandes figures de Corneille. Mais après les défaites de l’Empire on décida qu’il ne fallait pas toujours jouer à l’héroïsme ; la Restauration prépara l’avènement de Molière en donnant des entorses à la raison ; on comprit que l’auteur de Tartufe, de Don Juan, du Misanthrope, de tant de chefs-d’œuvre, avait droit de haute parole, ce qui aujourd’hui est un droit de haute, justice.

Et cette fois Molière ne fut pas détrôné. Les romantiques, qui bientôt touchèrent à tout, ne craignirent pas de commettre un crime de lèse-majesté en niant les beautés de Racine ; ils saluèrent un autre Shakespeare dans Hugo, mais ils respectèrent la statue de Molière. Le parterre, affolé des drames du romantisme, n’alla plus applaudir Molière en son théâtre, quoiqu’il fût joué par de grands comédiens, mais toute la critique, Sainte-Beuve en tête, reconnut alors que Houdon l’avait transfiguré pour les siècles futurs.

À la Comédie-Française, qui ne s’est arrêté tout ému devant cette fière et mélancolique figure de marbre qui porte toutes les poésies amères du Misanthrope ? Quelle distance de Molière à Voltaire ! Devant Molière le cœur bat ; devant Voltaire le cœur fit. Quand on voit un buste de Houdon, on reconnaît l’homme, on reconnaît l’âme. Comme son Molière et son Voltaire nous forcent à la méditation ! Il y a là toute l’image et tout le caractère de deux siècles, dans la physionomie de ces deux hommes qui ont plus combattu pour l’humanité que tous les héroïsmes de leur temps. Ce qu’il y a de beau, ce qu’il y a d’admirable, c’est que Houdon les a faits contemporains de tous les siècles : Molière par le sentiment de la passion et de la mélancolie, Voltaire par le front armé d’idées, par la bouche armée d’esprits Houdon sculptait d’une main rayonnante ; il prenait du génie pour représenter le génie.

Houdon fut, comme Homère, l’historien des dieux ; il fit Molière plus grand et plus beau que tous, parce qu’il sentait le dieu dans l’homme. Aujourd’hui Molière n’est plus un homme, c’est un dieu, ou, pour mieux parler, c’est l’homme, comme on disait déjà de lui au XVIIe siècle. « Quel est le plus grand poète de mon siècle ? demandait Louis XIV à Boileau. – Sire, c’est Molière. – Je ne le croyais pas. »

Ce mot de Boileau lui fait pardonner bien des injustices : il a sacrifié d’un seul trait de plume toute l’école de la poésie à l’école de la versification ; mais il a reconnu le génie de Molière dans un temps où Molière n’était encore qu’un combattant, quand le chef-d’œuvre tombé de son front était à peine né, quand toutes les cabales du Théâtre du Marais et de l’Hôtel de Bourgogne criaient plus haut que la vérité.

Non, Louis XIV ne croyait pas que Molière fût le plus grand. C’est que pour le Roi-Soleil, qui daignait s’amuser à Monsieur de Pourceaugnac, il y avait toujours de l’histrion en Molière. Louis XIV ne comprenait pas un grand poète sans lyrisme comme Corneille et Racine ; peut-être eût-il opiné pour Pradon plutôt que pour un comique, celui qui, sous son auréole de grandeur, tout pénétré, il faut le reconnaître, des sentiments de la beauté et de la noblesse, disait des tableaux de Teniers : « Ôtez-moi ces magots de devant les yeux. »

VIII

Les femmes prennent toujours la place d’honneur dans la vie de Molière. Ce qui égare Molière et ce qui le sauve en sa première jeunesse, c’est l’amour. L’amour est le poison des âmes sans vertu, mais c’est le vin généreux des âmes fortes ; en effet, c’est l’amour qui sauvera Molière de tous les abîmes de la jeunesse et de tous les égarements de la volupté. Quand je dis que l’amour sauvera Molière, je veux dire qu’il fera de l’enfant prodigue qui court les comédiennes le poète fervent, l’artiste obstiné qui aspire à la domination de tout ce monde du théâtre où il est confondu. Ces femmes qui jouent la coquetterie en jouant leur rôle, elles seront à lui ; à lui tous les applaudissements du parterre, parce qu’il sera tout à la fois auteur et acteur ; à lui les joies du cœur et les vanités du triomphe. En attendant que la femme lui prépare une couronne d’épines, elle lui donne le feu sacré.

Sa mère avait commencé. En la cherchant de près, dans sa vie intime, dans ses lectures, jusque dans l’inventaire de son mobilier, puisque c’est le tableau de son intérieur, on reconnaît que dans la maison l’art présidait au métier ; on reconnaît qu’il y avait là toutes les vertus d’une épouse et d’une mère. Marie Cressé fut une femme, une femme du XVIIe siècle, ce qui est beaucoup dire quand on les voit dans leur intimité, tout à leurs enfants, leur donnant le pain de l’âme comme le pain du corps, vraies mères d’autrefois, dont le seul luxe était la famille.

Ne sent-on pas dans beaucoup de scènes de Molière cette âme de Marie Cressé ? Même quand elle est morte, l’âme est encore là tout éloquente dans le cœur de son fils. Aussi cette mère adorable fut la première à deviner son fils. Quand il revint de l’école pour prendre l’aune, l’aiguille et les ciseaux de la maison, elle comprit à l’attristement, à la pâleur, à la rêverie de cet enfant, qui devait être surnommé le Contemplateur, qu’il y avait là une tout autre étoffe. Elle allait mourir, mais à sa dernière heure elle eut sa vision : elle voulut que Jean-Baptiste Poquelin devînt M. de Molière. Que serait-ce que M. de Molière ? Elle ne savait. Qu’importe ! il serait l’orgueil de la maison comme il était la joie de son cœur.

La raillerie, qui caractérise le génie de Molière, ne hante ni sa figure ni son cœur. Il est le génie de la bonté. Sur la plupart de ses portraits, comme dans la plupart de ses actions, le sentiment de l’humanité s’exprime profondément. Il raille gaiement ; mais ses armes si bien trempées ont beau frapper juste, elles ne tuent pas, parce que ce ne sont pas des armes empoisonnées. Il a bien pu donner en comédie ses ennemis de l’Hôtel de Bourgogne, mais quand ceux-ci le frappent de leurs calomnies, il se détourne avec le sourire dédaigneux du philosophe. Il pourrait se venger, mais les lions ne se vengent pas. Il reprend sa douceur inaltérable. Ne sait-il pas que tout homme qui a pignon sur rue, si c’est un juste, sera provoqué, insulté, calomnié ? Il a vu de bonne heure le profond abîme des misères humaines, mais il a compris qu’il y avait du dieu dans l’homme et que tout homme était lui-même une providence. Ce grand homme, qui a joué tous les rôles, a toujours joué le rôle d’un homme.

Comme Jésus-Christ, saint Vincent de Paul disait au temps de Molière : « Laissez venir à moi les petits enfants. » Molière, dans sa bonté, eût volontiers traduit lui aussi les paroles de Jésus, mais en ne voyant dans les hommes que de grands enfants.

Quel que fût l’homme, Molière l’aimait. Même si c’était le roi, même si c’était le pauvre. C’est que des deux côtés il trouvait le cœur humain : Louis XIV descendait quelquefois de l’Olympe, quand le pauvre qui recevait un louis de la main de Molière courait dans la poussière de son carrosse pour lui dire qu’il s’était trompé.

Le génie enfante le génie, comme la sottise enfante la sottise. Voilà pourquoi il y a des périodes radieuses. Molière semble répliquer à Corneille, Racine les admire et prend sa place à côté d’eux ; La Fontaine élève son génie au diapason en écrivant sa « Comédie à cent actes divers » ; Boileau, qui n’est doué que d’esprit, a des trouvailles de génie, comme des miettes tombées de la table de ses illustres amis.

Le beau temps pour les hautes camaraderies littéraires ! Voyez-vous d’ici ces trois compagnons, ces trois poètes de race s’il en fut, Molière, La Fontaine et Racine, qui s’en vont deux fois par semaine, ou tout au moins une fois, rue du Vieux-Colombier, chez un autre compagnon qui s’appelle Despréaux ? On paierait bien aujourd’hui sa place à ce spectacle de ces quatre causeurs si divers : Molière philosophant et synthétisant malgré lui, car le « Contemplateur » était le plus sérieux des quatre ; La Fontaine, tour à tour silencieux et emporté, aiguisant l’esprit de Racine par quelque distraction champenoise, mais se redressant sous les railleries avec une véhémence toute gauloise ; Despréaux brochant sur le tout par ses malices parisiennes. Molière se sentait bien plus entraîné vers La Fontaine que vers les deux autres ; aussi dit-il un jour au fameux joueur de flûte Descoteaux, qui était du souper : « Nos beaux esprits auront beau se trémousser, ils n’effaceront pas le bonhomme. » C’était peindre d’un seul mot La Fontaine. Comment Molière, qui mettait tout le monde en scène, n’a-t-il pas pensé à y mettre cet adorable fabuliste, je voudrais dire fablier ?

À ces soupers il ne manquait que Corneille pour que les plus grandes gloires du XVIIe siècle fussent réunies. Qui sait ! sans être un des habitués de Boileau, peut-être a-t-il illustré aussi un soir cette tablé toute rayonnante et toute frugale ! En aucun temps, pas même dans l’antiquité, ni à Athènes, ni à Rome, on n’a vu une pareille assemblée de demi-dieux. Nous avons eu le Cénacle en 1830, mais il y avait à peine deux demi-dieux : Victor Hugo et Alfred de Musset. Peut-être on pourrait y marquer Sainte-Beuve pour jouer le rôle de Boileau. Lamartine y eût tenu la place de Racine ; mais il manquait au Cénacle, ainsi qu’Alexandre Dumas. Et d’ailleurs Molière n’était pas là.

IX

Molière, qui connaissait si bien l’homme, connaissait moins la femme ; c’est que la femme est d’un ordre composite.

La Rochefoucauld lui-même se perdait dans ce monument de toutes les contradictions. Toute femme qui traverse l’amour est trois fois femme. Qui étudie la première est déjoué par la seconde et trahi par la troisième. C’est le jeu de l’inconnu dans l’inconnu.

La femme que Molière connaissait le moins, c’était sa femme, peut-être parce qu’il l’avait vue toute petite fille, peut-être parce qu’il la voyait tous les jours. Reconnut-il son égoïsme, cet imprudent, quand il en fut à ses premières larmes ? Comment n’avait-il pas pressenti que cette adorable Armande, bouquet de jeunesse et de poésie, qu’il cueillait d’une main quelque peu profane, ne traverserait pas tous les périls de la vie de théâtre, pour se retrouver toujours le soir, toute à lui, avec les caresses de la femme et de la maîtresse ?

Cet égoïsme, qui donc ne l’aurait pas eu à sa place ? Il fallait à cette vie active, inquiète, troublée, un idéal de poète, comme il faut à tout homme bien doué une échappée au delà des nues. Ce n’est point assez pour Molière, ces applaudissements qui viennent réjouir son cœur trois fois par semaine ; ce n’est point assez des fêtes de la Cour, où plus d’un sourire des La Vallière et des Montespan lui vient comme un rayon perdu : il manque quelque chose à sa vie. À quoi bon tout ce travail, toute cette peine, tout ce génie, s’il n’est pas encouragé dans la lutte par quelque bouche fraîche et savoureuse ? Il en a assez de toutes ces femmes qui jouent la comédie avec lui. Trop de barbouillées de blanc et de rouge, trop de sentiment chanté sur la scène et dans les coulisses. C’est l’air connu. Molière voudrait entendre une autre chanson. Plus d’une fois déjà, il a pensé que celui qui prendrait pour sa femme cette jolie petite Armande, si gaie et si taquine, serait le plus heureux du monde. Puisqu’elle l’appelle son petit mari, pourquoi, en effet, ne deviendrait-elle pas officiellement sa petite femme ? Aussi bien Molière ne peut pas chercher hors du théâtre. La noblesse lâche ses filles aux comédiens par aventure ; mais encore ce ne sont que des heures cueillies ou volées. La bourgeoisie, dans sa morgue intraitable, ne consentirait jamais à donner une de ses filles à un comédien qui joue les Sganarelles et les Mascarilles. Recevoir un coup de pied dans le cul, même si l’on est auteur de la pièce, n’est pas un titre pour aspirer à une bourgeoise.

Molière ne peut s’empêcher de penser que le mariage, qui est une prison pour beaucoup d’hommes, serait une délivrance pour lui. En effet, comment échapper aux prétentions des sœurs Béjart et aux larmes intermittentes de la De Brie ? Si Geneviève Béjart ne veut pas épouser Molière non plus que Madeleine, elle s’impose plus qu’une épouse, en vertu du passé. Et Madeleine ? si elle n’a pas été sa maîtresse, elle a eu pour lui des quarts d’heure d abandon. En plus d’une rencontre, elle lui a prêté de l’argent sans compter. N’était-ce pas sa troupe à elle qu’il dirigeait quand ils couraient les provinces ? Elle n’avait pas abdiqué pour cela. Je crois même qu’on obéissait bien plus aisément à Madeleine Béjart qu’à Molière.

C’est que le vrai maître, c’est toujours l’argent. Or, elle en avait de par M. de Modène quand Molière n’en avait pas. Son despotisme durait encore à Paris. Le chef de la famille Béjart, c’était elle ; Molière n’était-il pas toujours de la famille ? Mais, quelle que fût son amitié pour son ancienne camarade, il n’avait aucun désir d’en faire sa femme. Que lui apporterait-elle ? Une jalousie plus ombrageuse. Sans doute elle aimait Molière depuis qu’elle n’espérait plus devenir Mme de Modène, mais cet amour-là n’était pas l’idéal de Molière. Son idéal, ce n’était pas non plus Geneviève ni la De Brie, quoiqu’elle fût belle encore. D’ailleurs la De Brie était mariée. Son idéal, c’était une jeune fille, vierge de corps et d’âme, qui viendrait comme un mois de mai répandre le renouveau dans sa maison et dans son cœur. Fatalement, puisqu’il ne pouvait ni chercher, ni trouver ailleurs, cette jeune fille, c’était Armande.

Ce fut d’autant plus Armande qu’elle vint un jour se jeter dans ses bras tout éplorée, en lui disant qu’elle ne pouvait plus vivre avec sa mère qui la malmenait. C’est que la jeune fille assistait à ce douloureux spectacle d’une femme qui voit tomber sa jeunesse sous le vent d’automne, qui ne se décide pas à revivre dans sa fille, qui, loin de là, lui reproche le rayonnement des belles années.

Molière épousera donc Armande, quoi que puisse dire Madeleine, quoi que puisse pleurer Geneviève. Il se promet toutes les joies d’une vie retrempée dans le mariage et refleurie dans la jeunesse. La fête est dans son âme. Les ivresses du cœur lui montent à la tête, si bien qu’il verra mal son chemin. Cette charmante fille qu’il va prendre, il devrait la mettre dans sa maison comme une idole et lui donner tout ce qui amuse la femme pour lui faire aimer sa maison : les robes, les bijoux et les chiens, les livres et les tableaux, toutes les expressions du luxe. Il devrait lui fermer le théâtre du côté des coulisses et ne lui permettre le spectacle que le jour où il joue ses rôles sérieux. Il ne faut pas que sa femme puisse rire de Sganarelle ou d’Arnolphe. Le mariage n’est beau que par l’amour, le caractère et la dignité, trois choses que Molière apportait à sa femme, mais dont il se dépouillait sur la scène. Il y a des femmes qui peuvent ne pas confondre l’homme et le masque, mais il y en a beaucoup plus qui ne voient que le masque.

Quel que soit l’homme, quel que soit le génie de l’homme, quels que soient sa philosophie, son scepticisme, sa raillerie, il est toujours battu par la femme. Combien de fois Molière n’est-il pas allé, armé des colères les plus terribles, pour foudroyer Armande ! Il arrivait comme un ouragan ; il éclatait comme une tempête ; mais tout cela tombait devant un mot, devant un sourire, devant une larme. L’art de pleurer est un art comme les autres. Si bien que Molière, qui était venu pour jeter sa femme à ses pieds, se surprenait bientôt aux genoux d’Armande Béjart. C’était lui qui demandait grâce, tant la grande coquette dominait son esprit en dominant son cœur.