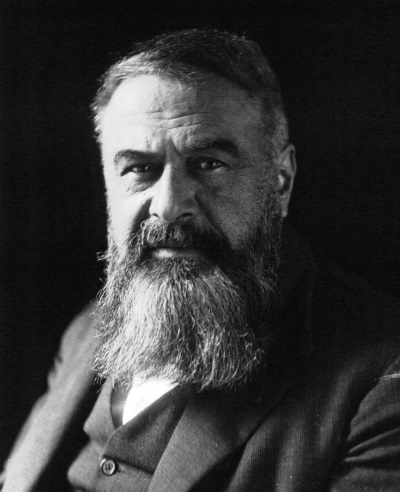

Un Homme dans la maison (Tristan BERNARD)

Pièce en un acte.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Saint-Michel, en janvier 1927.

Personnages

MONSIEUR LEMORANDEL, 66 ans, ancien magistrat

UN CAPITAINE D’INFANTERIE

UN HOMME

IRMA

La scène représente un petit salon dans une grande maison de campagne ; une table où il reste les reliefs d’un repas. Elle a été dressée pour un dîner improvisé. Il est dix heures du soir.

LE CAPITAINE, se levant.

Monsieur Lemorandel, Madame Chérolaz, je vais être obligé de vous quitter, il est dix heures et j’ai bien deux heures de bicyclette avant de rejoindre mon cantonnement. Nous partons demain dès le matin.

IRMA.

Et votre régiment se rend à Mayence ?

LE CAPITAINE.

Par petites étapes. Nous allons jusqu’à Nancy, où un train nous attend.

LEMORANDEL.

D’ailleurs, nous n’allons pas tarder non plus à nous en aller. Le voiturier de Clos-Fontaine doit venir nous prendre d’ici un quart d’heure.

LE CAPITAINE.

Vous serez bien mal installés à l’auberge...

LEMORANDEL.

Oh ! j’ai tellement mal dormi ici la nuit dernière... Ma nièce n’était pas tranquille non plus.

IRMA.

Mon oncle dit que c’est un pays perdu...

LE CAPITAINE.

Évidemment, il n’y a pas une habitation a une lieue à la ronde, mais il n’y a pas un être vivant non plus. Que pouvez-vous craindre ?

IRMA.

Mon oncle dit que la route est parcourue par des individus qui sortent de la Maison Centrale. Il craint que leur séjour dans cet établissement ne les ait pas suffisamment moralisés.

LE CAPITAINE.

Vous n’avez pas d’arme, Monsieur le Conseiller ? Voulez-vous que je vous prête mon revolver ?

LEMORANDEL.

Oh ! non, Capitaine, je suis trop nerveux. J’ai toujours peur de me tromper et d’abattre un innocent. Par contre, si je me trouvais en présence d’un malfaiteur, je suis sûr que je le manquerais. Enfin, que voulez-vous ? nous ne serons plus ici dans un quart d’heure.

LE CAPITAINE.

Monsieur le Conseiller, nerveux comme vous êtes, vous avez peut-être tort de voyager.

IRMA.

Mon oncle ne vous dit pas qu’il est la complaisance même. Comme mon mari ne pouvait pas m’accompagner, parce que son cours de droit le retient à Paris, et comme nous avions à régler des affaires de famille dans différentes villes de province, j’avais décidé de partir avec une procuration. Mais mon oncle n’a pas voulu me laisser voyager seule.

LE CAPITAINE.

Quel heureux hasard tout de même m’a amené ce matin à Brégecy avec ma compagnie ! Je n’avais pas vu M. Lemorandel depuis la guerre et vous, madame, je n’avais eu le plaisir de vous apercevoir qu’une fois.

IRMA.

J’espère, Monsieur, que lorsque vous viendrez en permission, vous passerez par Paris et que vous nous demanderez à déjeuner. Nous inviterons mon oncle à dîner ce soir-là.

LE CAPITAINE.

Mais certainement, Madame... Vous êtes trop aimable...

Se levant.

et le plaisir que j’aurai de vous revoir... me fera... courir le risque d’être indiscret... Au revoir, Madame... au revoir, Monsieur...

IRMA.

Je vais vous reconduire jusqu’en bas...

LEMORANDEL.

C’est-à-dire...

IRMA.

Non, mon oncle, ne vous dérangez pas... Habillez-vous pour partir, car la voiture ne tardera pas à venir nous prendre.

Sortent Irma et le Capitaine. Lemorandel, resté seul, met son manteau de voyage. Il donne des signes d’inquiétude et d’énervement.

LEMORANDEL.

Eh bien ! elle ne remonte pas ?...

Il va jusqu’à la porte.

IRMA, rentrant.

Ce pauvre capitaine, nous lui avons offert un dîner de fortune.

LEMORANDEL.

Il sait que nous n’avons pas de domestiques ici, puisque la maison n’a pas été habitée depuis sept ans. D’ailleurs, les victuailles que nous avions apportées de Châlons n’étaient pas à dédaigner.

IRMA.

Il leur a fait largement honneur...

LEMORANDEL.

C’est un brave garçon ; en voilà un qui ne songe pas à te faire la cour.

IRMA.

Vous êtes obsédé par cette idée, mon oncle. Depuis le commencement de notre voyage, vous ne voyez autour de moi que des soupirants.

LEMORANDEL.

Ne parlons pas de cela. Je suis très tourmenté par certaines observations que j’ai faites au cours de ce voyage et dont j’aime mieux ne pas te parler.

IRMA.

Mon oncle, c’est votre nervosité...

LEMORANDEL, l’interrompant.

On met bien des choses sur le compte de ma nervosité. Je suis très chagriné par ta conduite.

IRMA.

Par ma conduite ?

LEMORANDEL.

Tu te disculperas après ; laisse-moi d’abord te dire ce que j’ai sur le cœur. Nièce d’un magistrat...

IRMA.

...Connu par l’austérité de ses mœurs...

LEMORANDEL.

Il y a dans ce que tu dis une nuance de moquerie.

IRMA.

Oh ! mon oncle !

LEMORANDEL.

Je suis connu par l’austérité de mes mœurs, c’est la vérité. Il est inutile de le dire avec une nuance de raillerie.

Un peu déclamatoire.

Parce que tu es ma nièce, parce que tu as toujours été sous ma férule, c’est pour cela, dis-je, que ton mari t’avait choisie en toute confiance. Et dernièrement encore, quand il s’est agi pour toi d’aller régler dans différentes villes des affaires de famille, c’est le cœur plein de tranquillité qu’il te plaçait sous ma sauvegarde... Ce n’est pas moi qui avais sollicité ce rôle... On m’avait déjà rapporté sur ton compte différentes choses que je n’avais pas voulu croire.

IRMA.

Qu’a-t-on pu vous dire ?

LEMORANDEL.

Je n’y ai pas cru, te dis-je. Pour refuser la mission de confiance que me donnait ton mari, il aurait fallu lui dire la raison de mon hésitation... Ton mari est une magnifique figure...

IRMA.

Une magnifique figure ?...

LEMORANDEL.

Je parle au moral. J’acceptai donc de te chaperonner quand tu partis à Lyon régler la cession de ces terrains que tu tiens de ta mère, ma vénérée sœur ; il s’agissait de te rendre chez le notaire avec la procuration que ton mari t’avait remise. Nous nous trouvons en présence d’un notaire, jeune, trop jeune, qui te retient pendant deux heures et demie dans son cabinet. Deux heures et demie !... Je t’attendais, moi, dans la salle où se trouvaient des clercs, qui n’ont cessé de sourire et de chuchoter ; quand le notaire sortit avec toi de son cabinet, tu étais très rouge et lui aussi ; il n’y avait pourtant pas dans la discussion de cet acte de vente de quoi vous passionner si fortement et surtout si longtemps.

IRMA.

Je t’assure...

LEMORANDEL.

À Chambéry, où nous nous rendîmes ensuite, tu avais à t’occuper d’un fonds de commerce de vins et liqueurs qui, par suite de l’insolvabilité du locataire, était tombé entre tes mains ; un acquéreur se présente, moins jeune celui-là, mais de belle prestance encore. Était-il de toute nécessité que vous allassiez, toi et lui, faire cet inventaire dans la cave où il y avait une centaine de bouteilles de vin que vous mîtes deux heures à compter ?

IRMA.

Mon oncle, je vous assure...

LEMORANDEL.

Tu as raison de nier. Un aveu cynique me révolterait. Toutes les probabilités sont contre toi, mais ce ne sont pas absolument des certitudes.

IRMA, mollement.

Que puis-je dire pour vous convaincre ?

LEMORANDEL.

Ta mère était un véritable parangon de vertu. On me dira : cela peut sauter une génération. Mais la renommée de ta grand-mère est inattaquable. Il en est de même de ta bisaïeule. Dans ton ascendance paternelle, aucune hérédité fâcheuse qui pût laisser prévoir ta conduite

IRMA.

Ma conduite ?...

LEMORANDEL.

Je te répète que ce ne sont là que des présomptions ; songe à notre famille, songe aussi à l’homme que tu trahirais.

IRMA, détournant la conversation.

Le voiturier ne vient pas...

LEMORANDEL.

Il n’y a pas encore de retard...

Reprenant.

Ton mari...

IRMA, l’interrompant.

Une magnifique figure, vous l’avez déjà dit.

LEMORANDEL.

Et je me plais à le redire... C’est vrai tout de même que ce voiturier est en retard...

IRMA, prêtant l’oreille.

Attention !...

LEMORANDEL, inquiet, écoutant.

Qu’est-ce que c’est ?

IRMA.

C’est le voiturier. Quelqu’un est entré en bas dans l’antichambre.

LEMORANDEL, dont l’inquiétude redouble.

Mais je n’ai pas entendu la voiture. Pourquoi serait-il venu sans sa voiture ?

IRMA.

Je vais voir.

LEMORANDEL.

Non... n’y va pas...

On frappe à la porte. Lemorandel donne des signes de vive agitation.

IRMA.

Ce ne peut être un malfaiteur, qui se donne la peine de frapper.

LEMORANDEL.

Qui sait ? Il est peut-être armé, avec deux pistolets en mains, comme ces terribles Américains que j’ai vus dans les cinémas. Moi, tu sais, je lève les bras !

Il lève les bras.

IRMA.

Il faut tout de même lui dire d’entrer !

LEMORANDEL, les bras en l’air.

Entrez !

Entre un homme de la campagne. Voyant qu’il n’a pas de pistolet au poing, Lemorandel, toujours les bras levés, se donne l’air de corriger la position d’un tableau qui n’est aucunement de travers.

L’HOMME.

Je viens de la part de M. Nicolas, le loueur de voitures. Il m’avait dit de venir vous prendre avec la calèche et voilà que j’ai cassé mon essieu sur la route.

LEMORANDEL.

Ce n’est pas réparable ?

L’HOMME.

Pensez-vous ! il va falloir que je rentre à pied à Clos-Fontaine. Demain je viendrai avec le charron. Mais ne vous bilez pas, Monsieur, un autre cocher amènera le char-à-bancs demain matin et vous conduira directement à la gare.

LEMORANDEL.

On pourrait peut-être aller à pied à Clos-Fontaine avec vous ?

IRMA.

C’est loin, mon oncle, vous savez.

LEMORANDEL.

Une lieue tout au plus !

IRMA.

C’est si simple de coucher ici.

L’HOMME.

Et puis dans le bois, dessous les arbres, les chemins sont boueux de l’orage d’hier.

LEMORANDEL, résigné.

Eh bien, nous coucherons ici.

L’HOMME, saluant.

Au revoir, Monsieur, au revoir, Madame...

IRMA.

Vous retrouverez le chemin pour sortir ?

L’HOMME.

Oh ! je connais la maison.

Il sort.

LEMORANDEL.

Ah ! je suis plus contrarié que je ne saurais le dire... Tu n’es pas tranquille non plus... Tu ne veux pas en avoir l’air pour ne pas accroître ma nervosité.

IRMA.

Allez vous coucher, mon oncle, Vous êtes fatigué de la nuit dernière ; vous dormirez bien.

LEMORANDEL.

Oh ! je ne crois pas !

Il reste dans son fauteuil, silencieux et inquiet. Au bout d’un instant.

Cet homme qui est venu tout à l’heure, est-ce que c’est vrai ce qu’il t’a raconté ? Il a peut-être décommandé le voiturier de notre part, à moins qu’il ne l’ait assailli sur la route... pour venir ensuite s’attaquer à nous. Es-tu sûre qu’il soit reparti ?

IRMA.

Mais oui ; j’ai entendu la porte se fermer en bas, et une fois tirée, on ne peut l’ouvrir du dehors si on n’a pas la clef.

LEMORANDEL, à voix basse.

Cet homme a peut-être refermé la porte avec bruit, sans sortir de la maison...

IRMA.

Mon oncle, pourquoi voulez-vous qu’on ait choisi ce moment pour piller le château ? Il ne s’y trouve personne en temps ordinaire qu’un vieux gardien, qui a profité de notre visite pour aller voir sa famille à la ville voisine. Si nous n’étions pas restés ce soir, le château aurait été abandonné cette nuit. Si donc cet homme avait voulu faire un mauvais coup dans la maison, il nous aurait au contraire laissé nous éloigner.

LEMORANDEL.

Il s’est dit qu’il n’y avait rien à prendre ici et que, par contre, nous avions peut-être de l’argent ; j’aurais dû m’arranger pour lui laisser supposer dans la conversation que nous n’avions pas grand’chose sur nous. Au besoin je lui aurais dit que j’avais laissé mon argent à l’hôtel de Clos-Fontaine et demandé vingt francs à me prêter jusqu’à demain matin.

IRMA.

Vous n’avez plus votre bon sens, mon oncle... Je crois qu’il vaudrait mieux que vous alliez dormir.

LEMORANDEL, se levant péniblement.

Allons !

Il va jusqu’à la porte de la chambre.

Cet homme, c’est vraiment un homme de Clos-Fontaine ?

IRMA.

Mais oui, avant la guerre il conduisait déjà la voiture. Depuis, il a été mobilisé. Il a repris son service aussitôt après.

LEMORANDEL.

Évidemment cela me satisfait... Tu ne me le dis peut-être que pour me rassurer... Enfin bonsoir, ma petite, nous reprendrons demain notre conversation de tout à l’heure... Mais, pour le moment, je suis un peu énervé. Ah ! que je voudrais avoir réintégré mon paisible appartement de la place Saint-Sulpice !

Il entre dans la chambre au premier plan à droite, Irma restée seule éteint les lampes et vient à la table... s’arrête, tend l’oreille au bruit du dehors, et entre dans la chambre au deuxième plan à gauche.

La scène reste obscure et vide pendant quelques secondes, après lesquelles entre Lemorandel, toujours en costume de voyage.

LEMORANDEL, seul.

Oh ! ces bruits vagues qui ne cessent pas... on croit que ça s’apaise... puis ça recommence... ces émotions ne sont plus de mon âge. Dire qu’elle va se coucher et dormir tranquillement... moi je suis brisé de fatigue et ne pourrai fermer l’œil...

Il s’assied près d’une table où il pose la bougie. Il est en proie à une inquiétude croissante.

J’aurais dû aller à pied au village. Cet homme... est-ce qu’il est sorti de la maison ?...

Silence.

Restons ici un moment.... On aurait peut-être pu le faire coucher en bas...

Silence.

Et cette route où il passe des prisonniers libérés !... la porte est fermée, mais ces gens-là ont des outils... Enfin ! espérons que tout se passera bien...

Brusquement, son visage devient livide. Il entend un bruit. Il tremble.

Oh ! mais, voilà la porte qui s’est ouverte en bas !

Il prête l’oreille. Il semble entendre un bruit persistant. On monte l’étage. Sa tête effarée scande les pas de quelqu’un qui monte. Il souffle sa bougie et va se cacher derrière un rideau. La porte s’ouvre. On voit d’abord le rayon d’une lampe de poche. Puis, un homme entre avec précaution. C’est le capitaine, il a son casque et son revolver. La porte de la chambre d’Irma s’ouvre doucement.

IRMA, à voix basse au capitaine.

Mon oncle est couché. Je ne l’entends plus...

LE CAPITAINE.

Voici votre clef... L’homme du voiturier est venu ?

IRMA.

Oui...

LE CAPITAINE.

Je lui avais donné cent francs pour casser son essieu.

IRMA.

Qu’est-ce que vous allez penser de moi ?

LE CAPITAINE.

Que je vous adore !

Il l’enlace tendrement et entre dans la chambre avec elle.

LEMORANDEL, sortant de sa cachette.

C’est effrayant !

Avec une énergie un peu artificielle.

Je ne peux pas tolérer... Il faut que j’aie une conversation grave avec elle... Dès demain... pour le moment il n’y a qu’une chose à faire... dormir... je vais dormir... je vais dormir...

Il se dirige vers la porte de sa chambre.