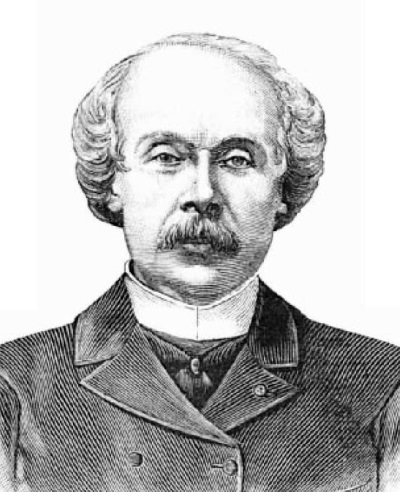

Le Tremblement de terre de la Martinique (Adolphe D’ENNERY)

Drame en quatre actes, précédé d’un prologue.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Gaîté, le 23 janvier 1840.

Personnages

MONSIEUR DE PONTALBAN, vieux colon

ROBERT, son neveu

ARTHUR, jeune officier de marine

DANIEL, jeune nègre

GERVAUT, vieux curé

LEGOUVERNEUR de la Martinique

MAURICE, vieux nègre

DOMINGO, domestique de Robert

PREMIER ESCLAVE

DEUXIÈME ESCLAVE

MARIE

JENNY

HABITANTS DE LA COLONIE

ESCLAVES

NÈGRES

SOLDATS

Il y a dix années entre le Prologue et le premier acte. La scène se passe la Martinique.

PROLOGUE

Un salon ouvert au fond et donnant sur une cour. Porte à gauche et à droite. Un canapé à gauche. Une table garnie á droite. Il fait nuit. Des lumières éclairent la scène.

Scène première

MAURICE, DANIEL, DEUX ESCLAVES

PREMIER ESCLAVE, à Maurice qui sort de la chambre à droite.

Eh bien ! quelles nouvelles ?

MAURICE.

Mauvaises... Le docteur garde le silence, et mademoiselle Marie essuie une larme chaque fois que les yeux du malade ne sont pas tournés de son côté.

PREMIER ESCLAVE.

Elle pleure...

MAURICE.

Oui... c’est que l’état de notre pauvre maître est bien désespéré, puisqu’elle aussi perd courage.

PREMIER ESCLAVE.

Pauvre M. de Pontalban !

MAURICE.

Que deviendrons-nous, si nous le perdons ?

DANIEL.

Vous qu’a pas besoin tant chagriner, trouver toujours bon maître blanc pour acheter, gronder et battre vous.

MAURICE.

M. de Pontalban ne grondait que les paresseux comme toi, et n’a jamais fait battre personne... et après lui, entre quelles mains passerons-nous ?

DANIEL.

Nous gagner pour maître m’sieur Robert.

MAURICE.

Son neveu... oh ! que le ciel nous préserve de cet homme !

DANIEL.

Bon Dieu pas beaucoup écouter pauv’ nègres, papa Maurice, nous trop peu de chose pour lui... et m’sieur Robert hériter habitation, bestiaux et esclaves par-dessus.

MAURICE.

Et les esclaves seront plus durement traités que les bestiaux, car la méchanceté de ce Robert est bien connue.

DANIEL.

Non, lui pas méchant du tout... moi qu’a rencontré hier.

MAURICE.

Tu l’as vu ?... il est donc de retour dans ce pays ?

DANIEL.

Lui bien généreux... donner trois escalins pour acheter tafia...

MAURICE.

Oh ! que notre maître ignore son arrivée... cette nouvelle serait pour le vieillard un coup terrible.

DANIEL.

Vous pas désirer jeune maître ?

MAURICE.

Non, parce que je le connais bien, moi... Écoutez, il y a vingt ans, j’étais déjà sur cette habitation... l’ancien maître était un homme cruel qui, pour châtier ses esclaves, avait fait creuser un cachot bien noir, bien profond où on nous accablait de coups sans que nos cris fussent jamais entendus au dehors. Ce cachot, il y a longtemps que M. de Pontalban l’a fait murer pour toujours, et après sa mort il n’y aura plus que deux hommes qui en garderont le souvenir, moi et ce monsieur Robert.

TOUS.

Robert !...

MAURICE.

Oui ; car, tout enfant qu’il était, ses instincts de cruauté se révélaient déjà, et souvent je l’ai sur pris se glissant furtivement jusqu’à la porte de cette prison, pour entendre nos gémissements, ou pour jouir du spectacle de nos tortures. Sa jeunesse a tenu tout ce que promettait son enfance, et ce sont les dérèglements de sa vie, les chagrins dont il a abreuvé le cœur de son oncle, qui abrégeront les jours de notre bon maître.

TOUS.

C’est vrai ça...

MAURICE.

Et Mlle Marie, comme il la traitait chaque fois qu’il paraissait ici... elle... si bonne pour le maître et pour nous !

DANIEL.

Oui, elle bien douce, bien douce, comme si trembler encore devant fouet du commandeur.

MAURICE.

Jamais elle n’a subi de châtiment, car jamais elle n’en a mérité ; et si, depuis son affranchissement, elle se souvient de son ancienne condition, c’est pour nous traiter comme des amis, comme des frères.

DANIEL.

Moi pas bien chérir maneselle Marie, aimer mieux tafia.

MAURICE.

Ivrogne...

DANIEL.

Quand moi bien gris, bien dormir, et quand bien dormir, pauvre esclave heureux.

MAURICE.

Silence, voici le docteur et Mlle Marie qui amènent ici le malade. Sortez, je sonnerai si on a besoin de vous.

DANIEL, regardant dans la chambre.

Oh ! maître à nous très changé... vieux blanc bien jaune... ça qu’est malsain...

Tous sortent, excepté Maurice.

Scène II

MAURICE, au fond, PONTALBAN, LE MÉDECIN, MARIE, sur le devant

LE MÉDECIN.

Ici, l’air est plus pur et plus frais que dans votre chambre, demeurez ici quelques instants.

MARIE.

Appuyez-vous sur mon bras, ne craignez rien, j’ai de la force pour vous soutenir.

PONTALBAN, s’asseyant.

Oui, aujourd’hui comme toujours, n’est-ce pas ?... Bonne Marie, c’est toi qui as soutenu mon courage dans les rudes épreuves de ma vie, et c’est encore toi, toi seule que je trouve à mes côtés à l’heure de ce dernier combat... oh ! oui, le dernier, n’est-ce pas, docteur ?

MARIE.

Que dites-vous ?... mais non, non... cela d’est pas...

LE MÉDECIN.

Je n’ai jamais désespéré de vous sauver, et alors même que l’art est impuissant, il reste à la nature de grandes et secrètes ressources.

PONTALBAN.

N’essayez pas, mon ami, de réveiller en moi de vaines illusions. Arrivé au terme du voyage, je regarde sans regrets le passé, et l’avenir sans terreur... d’un coté la fatigue, de l’autre... le repos.

MARIE.

Ne parlez pas ainsi, monsieur, tout le monde autour de vous n’a pas votre cruel courage. Et vous voyez bien que l’espoir vient de renaître ici, puisque les sanglots se taisent, et que les larmes se sèchent.

PONTALBAN.

Je t’obéirai, Marie... et à vous aussi, docteur ; car vous êtes pour moi plus qu’un médecin, vous êtes un ami, et je me sens plus heureux et plus calme depuis que, suivant vos sages conseils, j’ai accompli un grand acte de justice, depuis que mais souviens-toi bien de mes paroles, Marie : j’ai donné à Marie cette réparation que je lui devais. Vous avez vaincu, docteur, les préjugés du vieux créole ; à votre voix son lit de douleur s’est changé en un saint autel, et le prêtre, qui venait absoudre le mourant, a d’abord béni son mariage.

MARIE.

Eh bien ! maintenant, prenez donc courage, et consentez à vivre pour moi...

Bas.

pour nous.

PONTALBAN.

Bonne et douce Mariel elle n’a su que souffrir et consoler, et jamais un mot de sa bouche ne m’a rien demandé ni pour elle ni pour son enfant.

LE MÉDECIN.

Son enfant !...

PONTALBAN.

Oh ! vous ne savez pas tout, et l’œuvre n’est pas achevée, la réparation n’est pas complète.

LE MÉDECIN.

Expliquez-vous.

PONTALBAN.

Depuis six ans, il y a en France, chez un vieux curé de village, une pauvre petite fille... la mienne... malheureuse victime que je sacrifiais à l’orgueil de mon sang, à l’avarice de ma famille.

LE MÉDECIN.

Et cet enfant ?...

PONTALBAN.

Était trop faible pour traverser les mers et nous suivre jusqu’ici... d’ailleurs, mon neveu était du voyage, et vous le connaissez, docteur, vous savez s’il eût été prudent de lui livrer notre secret. Cette année, j’avais résolu de vendre mes biens, de retourner en France, et de réunir en fin auprès de moi tout ce que j’ai de cher au monde... Dieu ne le permet pas, et Marie aura seule la joie de revoir et d’embrasser ma fille... mais je veux du moins, dès aujourd’hui, assurer son avenir en signant l’acte de reconnaissance qui devra lui transmettre mon nom et ma fortune.

MARIE.

Plus tard, quand vous serez moins faible et moins agité.

PONTALBAN.

Non, non, ces crises terribles peuvent m’assaillir de nouveau, et si je mourais sans avoir réalisé ce dessein, la misère serait le partage de notre enfant.

MARIE.

La misère !...

PONTALBAN.

Tu ne sais pas que de souffrances sont contenues dans ce mot, esclave affranchie ! Tu ignores le monde, la vie entière s’est écoulée dans la demeure d’un maître opulent qui ne t’a laissé connaitre ni le supplice ni la honte du besoin... Pour notre fille, mieux vaudrait la mort que la misère !

MARIE.

La mort !

PONTALBAN.

Et maintenant, tu ne veux plus que je retarde la signature de cet acte, n’est-ce pas ? car si tu m’aimes, tu es bonne mère aussi, et tu as bien souffert de cette longue séparation.

MARIE.

Oui, j’ai bien souffert, et si le nom de ma fille ne venait que rarement sur mes lèvres, son souvenir était sans cesse présent à mon cœur. Qu’elles ont été longues et cruelles, ces huit années passées sans l’avoir revue, sans lui avoir prodigué mes soins et mes caresses et lorsqu’enfin elle me sera rendue, j’aurais à trembler pour elle, à redouter la misère ou la mort !... Oh ! non, non, venez, venez, monsieur... vous le disiez tout à l’heure, jamais je n’ai rien imploré pour moi ; mais vos paroles m’ont rempli d’épouvante, mais c’est ma fille que le malheur menace !... oh ! cet acte, monsieur, cet acte qui la sauve, je vous le demande à genoux.

PONTALBAN.

Allons, viens, je suis prêt.

Se levant.

Eh ! te nez, docteur, voilà que je marche presque sans appui... c’est que mon cœur est heureux de ce que je vais faire ; c’est que cette action bonne et juste me soutient, me ranime ; c’est que le souvenir de ma fille me rend la force et le courage... et qui sait, mes amis ? Dieu me garde peut-être encore quelques beaux jours près de ma femme et de mon enfant.

Serrant la main du médecin.

Au revoir, mon ami !

LE MÉDECIN.

Au revoir, et bonne espérance !

Pontalban sort avec Marie.

Scène III

LE MÉDECIN, MAURICE

LE MÉDECIN.

C’est un brave et digne homme ; mais il a fallu que le ciel lui envoyât une menace de mort pour lui faire abjurer les cruels préjugés de ce pays.

MAURICE, se rapprochant.

Eh bien ! qu’en dites-vous, monsieur le médecin ?...

LE MÉDECIN.

Il faut encore de bien grands ménagements et beaucoup de soins. S’il survenait chez le malade quelque accident fâcheux, accourez me chercher ; en cas d’absence, on me trouverait près de M. Sydney.

MAURICE.

Je ne l’oublierai pas.

Il sonne.

Scène IV

LE MÉDECIN, MAURICE, DANIEL, DEUX ESCLAVES

MAURICE.

Éclairez M. le docteur, et reconduisez-le jus qu’à la grande porte,

Deux esclaves prennent des flambeaux, et reconduisent le docteur qui sort.

DANIEL.

Vous pas bien content bientôt, vieux Maurice.

MAURICE.

Moi ! et pourquoi ?

DANIEL.

Parce que vous verra tout à l’heure jeune blanc pas bien bon pour vous.

MAURICE.

De qui parles-tu ? réponds.

DANIEL.

M’sieur Robert.

MAURICE.

Robert !... il oserait se présenter ici !... tu l’as donc revu ?

Les deux esclaves rentrent effrayés.

PREMIER ESCLAVE.

M. Robert vient d’entrer dans l’habitation.

MAURICE.

Il est donc vrai ?... Mais il ne pénétrera pas jusqu’ici.

DANIEL.

Lui, pas trouver meilleur passage pour aller voir vieil oncle.

MAURICE.

Le voir... oh ! nous ne le laisserons pas entrer, n’est-ce pas ?

LES ESCLAVES.

Non, non.

DANIEL.

Ah ! vous bien courageux, vieux Maurice.

Scène V

MAURICE, DANIEL, ROBERT, une cravache à la main, se dirige vers la chambre de Pontalban, LES DEUX ESCLAVES

ROBERT, à Maurice, qui est resté devant la porte.

Eh bien ! que fais-lu là ?... ne vois-tu pas que je veux passer ?

MAURICE.

On nous a commandé de ne pas laisser entrer, et nous obéissons aux ordres que nous avons reçus...

LES ESCLAVES.

Oui, oui.

ROBERT.

Et je vous ordonne, moi, de sortir, de sortir à l’instant, entendez-vous ?... qui osera me résister ici ?

À un nègre.

Est-ce toi !

Le nègre s’incline et sort.

DANIEL, bas.

Ah ! ah ! Léonard plus brave du tout.

ROBERT, à un autre.

Toi, peut-être ?

Le nègre s’incline et sort.

DANIEL.

Cyprien baisser oreilles.

ROBERT, à Maurice.

Est-ce toi, enfin ?

MAURICE.

Monsieur Robert...

ROBERT, levant sa cravache.

Silence, esclave, et obéis.

Il lui montre la porte ; Maurice hésite, puis s’éloigne.

DANIEL.

Vieux Maurice, viens poltron !

Il va pour sortir aussi.

Scène VI

ROBERT, DANIEL

ROBERT.

Daniel, demeure.

DANIEL, ôtant respectueusement son bonnet.

Oui, maître.

ROBERT, à part.

Celui-ci secondera mon projet, assurons-nous bien de lui.

Haut.

L’air du soir est humide, mets ton bonnet et assieds-toi là...

DANIEL.

Là, maître !... moi pas si hardi.

ROBERT.

Tu sais bien que je ne suis pas fier... allons, je le veux.

Daniel s’assied et rapproche familièrement sa chaise de la sienne.

Comment va mon oncle ?

DANIEL.

Pas très bien, très bien... mourir bientôt.

ROBERT.

Et cette Marie ?... toujours auprès de lui, n’est ce pas ?

DANIEL.

Toujours, toujours.

ROBERT.

Je sais que tu m’es dévoué et que je puis compter sur toi.

Il lui donne quelques pièces de monnaie.

DANIEL

Oui, vous bien généreux.

ROBERT.

Il faut à tout prix que je voie mon oncle, mais sans témoins, et débarrassé pour quelques heures de la présence de cette fille dont l’hypocrite dévouement menace aujourd’hui d’accomplir ma ruine. Tu consens à me seconder ?

DANIEL

Pas bien possible emmener manezelle Marie de force.

ROBERT.

Je le sais, on tenterait en vain de l’arracher du chevet de mon oncle... et d’ailleurs, cette violence le disposerait mal en ma faveur ; mais il est un moyen plus facile et plus sûr... regarde cette fiole...

DANIEL, avec effroi.

Hein ? ça qu’est du poison... Oh ! moi plus voulé... non, non, plus voulé rien.

ROBERT.

Eh ! qui te parle de poison ?... Écoute-moi : de puis dix jours, Marie à combattu le sommeil, n’est-ce pas ?

DANIEL.

Jamais dormir.

ROBERT.

Eh bien ! cette fiole contient, non pas du poison, mais ce qu’il faut pour rendre cette lutte impossible, enfin pour la forcer au sommeil.

DANIEL.

Ah ! ça, différent... dormir, ça bien bon...

ROBERT.

La moitié de ce que contient ce flacon suffit pour procurer une longue et profonde léthargie, et si tu parviens à le lui faire prendre... tu es libre !... Promets-tu de faire ce que je t’ai dit ?

DANIEL.

Moi verser tout de suite...

ROBERT.

Et maintenant, entrons, mon oncle me repoussera peut-être d’abord... mais, grâce à Daniel, je serai bientôt seul avec lui, et il m’entendra.

Scène VII

MARIE, ROBERT

MARIE.

Ciel !... Robert !... arrêtez, monsieur, vous ne pouvez entrer.

ROBERT.

Il faut que je parle à mon oncle.

MARIE.

Mais votre vue peut lui être fatale...

ROBERT.

Et qui vous fait penser cela ?

MARIE.

Les fautes qu’il vous reproche.

ROBERT.

Je suis son unique parent ; et s’il est aussi mal qu’on l’assure, mes folies passées ont dû s’effacer de sa mémoire... Dans ce moment solennel, l’indulgence a remplacé la colère... il a oublié mes torts, et son cœur désire ma présence.

MARIE.

Attendez du moins que je le prépare à cette entrevue.

ROBERT.

Je vous épargnerai cette peine ; j’ai d’ailleurs à l’entretenir de graves intérêts de famille aux quels nul étranger ne doit être initié... demeurez dans cette chambre, et veillez à ce que personne ne nous écoute.

MARIE.

Arrêtez ! Oh ! vous cherchez en vain à m’imposer par cet air d’assurance et vos mots sonores... vous ne m’abuserez pas, allez... Je vous répète que votre présence serait funeste à M. de Pontalban, parce que vos fautes ne sont pas de celles qui s’oublient ou se pardonnent.

ROBERT.

Vous osez...

MARIE.

J’oserai tout pour vous empêcher d’arriver jusqu’à lui, et de lui faire violence... En quoi ! lorsque nos veilles, nos soins et nos prières auront presque réparé le mal que vous avez causé... lorsque l’espoir rentrera dans nos âmes, lorsque d’un pas chancelant le pauvre vieillard s’éloignera peu à peu de la tombe qui allait se fermer sur lui, vous reviendrez l’y précipiter de nouveau, l’y engloutir pour jamais... non, c’est impossible, monsieur, et je vous dis encore une fois que je ne vous permets pas d’entrer.

ROBERT.

Vous... ne me... permettez pas !... Croyez-vous donc la distance si grande entre une esclave et une affranchie, que déjà vous osiez me donner un ordre ?... Ne savez-vous plus qui je suis, et oubliez-vous mes droits ?

MARIE.

Vos droits d’homme qui tue ?... celui qui sauve a bien les siens aussi.

ROBERT.

Vous êtes trop fière de quelques veilles passées près d’un malade... Les soins d’une esclave appartiennent de droit à son maître, ceux d’une affranchie se paient avec un peu d’or, et comme je ne me souviens pas si vous êtes ici affranchie ou esclave... je vous paie d’abord.

Il jette une bourse à ses pieds.

MARIE.

Misérable !... Oh ! cet affront...

ROBERT.

Mais si la voix de mon oncle est si faible déjà qu’elle laisse dominer au-dessus de la sienne celle d’une servante... c’est à moi de parler haut, de commander ici, et je vous ordonne de me livrer passage, si vous ne voulez pas que je vous chasse.

MARIE.

Me chasser !... moi !... me chasser !...

La porte s’ouvre, Pontalban paraît.

Scène VIII

PONTALBAN, MARIE, ROBERT

PONTALBAN, avec force.

Qui dit cela ?... Qui ose donner un ordre ici ? Serait-ce vous, monsieur ?

ROBERT

On veut m’empêcher de parvenir jusqu’à vous, mon oncle, lorsqu’à peine arrivé dans ce pays, j’apprends le mal cruel dont vous étiez atteint... lorsque j’accours...

PONTALBAN.

Pour prendre possession de mes biens, de ma fortune ; vous vous êtes trop hâte, monsieur, la mort a été plus lente que vous, car je suis debout encore.

ROBERT.

Je suis accouru, parce qu’il convenait que votre seul parent se trouvât près de vous, de peur que, profitant de la faiblesse d’un vieillard, quelqu’un n’égarât son cœur et sa raison, de peur qu’abrité derrière un faux dévouement... quelque esclave n’abusât de votre confiance... mais il m’a suffi de rencontrer cette femme...

PONTALBAN, avec colère.

Cette femme !...

ROBERT.

Pour apprendre que j’ai trop tardé... car une servante a osé me braver, moi qui suis presque votre fils... et celle qui était l’esclave de notre famille n’a pas craint de m’insulter en face.

PONTALBAN.

Si une esclave a osé vous braver, monsieur, il faut qu’elle soit châtiée... Si une servante vous a fait insulte, il faut qu’on la chasse... mais vous disiez vrai, je ne suis plus qu’un vieillard dont on peut égarer la raison,

Prenant Marie par la main.

et voilà celle qui vous fera justice.

ROBERT

Cette femme...

PONTALBAN.

Cette femme est la première de la famille après moi... cette femme commande ici... cette femme, enfin, c’est la mienne.

ROBERT.

Elle ! elle, votre femme... Oh ! malheur... malheur !...

PONTALBAN.

Découvrez-vous devant elle, monsieur, découvrez-vous, je le veux... et maintenant désignez l’esclave, nommez l’affranchie que l’on doit punir.

ROBERT, à part.

Oh ! non, c’est impossible !

PONTALBAN.

Ah ! vous disiez vrai, vous venez trop tard... car il y a huit ans que sa tendresse me console de l’amertume et de la honte dont vous m’abreuvez... Il y a huit ans enfin que vous m’auriez tué, si je n’avais eu le dévouement de cet ange pour soutenir et prolonger ma vie.

MARIE.

Assez... assez, de grâce...

À Robert.

Éloignez vous, monsieur !

Elle sonne ; les esclaves paraissent au fond.

ROBERT.

Mon oncle, vous tentez en vain de m’effrayer... Vous n’avez pas contracté ce honteux mariage... et si vous avez pu descendre jusqu’à cette esclave, vous ne l’avez pas élevée jusqu’à vous...

PONTALBAN.

Va donc interroger les magistrats, ils te confirmeront mes paroles ; viens donc après ma mort réclamer mon héritage, et tu apprendras alors...

ROBERT.

J’apprendrai qu’un vieillard a été assez lâche pour se dépouiller de son honneur sur le bord de sa tombe.

PONTALBAN.

Misérable !

MARIE, aux esclaves.

Mais chassez donc cet homme, ne voyez-vous pas qu’il assassine votre maître ?

PONTALBAN, aux esclaves.

Arrêtez !... Oui, il me tue, l’infâme... mais je ne lui ai pas tout dit encore...

À voix basse.

Écoute, il y a une heure que je suis vengé de toi, car il y a une heure... Je signais, entre les mains de Marie, l’acte qui légitime la paissance de notre enfant...

ROBERT.

Votre enfant !...

PONTALBAN.

Mon unique héritier... maintenant qu’il ne me restera plus... ni la force, ni le temps... de tracer les quelques lignes... qu’elle-même sollicitait en ta faveur...

ROBERT.

Elle !...

PONTALBAN.

Robert... tu es venu hâter l’instant de ma mort... et ma mort, c’est la ruine !...

Il tombe dans les bras de Marie, tous les nègres s’approchent.

MARIE.

Là, là... dans sa chambre... Ô mon Dieu !

Elle l’emmène avec Daniel. Les esclaves demeurent avec anxiété sur le seuil de la porte.

Scène IX

ROBERT, LES ESCLAVES, puis MARIE

ROBERT.

Sa femme... elle est sa femme, et il vient de signer, a-t-il dit, l’acte qui légitime leur enfant ; mais il ne me reste plus d’espoir... Ainsi vont s’évanouir tous mes rêves de fortune et de bonheur ; plus rien, rien que la misère... Oh ! mais que devenir, que devenir ?...

On entend Marie pousser un grand cri.

Ciel ! est-ce que déjà... ?

Maurice, qui était entré dans la chambre, paraît sur le seuil, fait un geste de désespoir, et tous les nègres tombent à genoux.

Tout est fini !... la douleur de cette femme n’est pas feinte... elle est tombée évanouie à ses pieds... Daniel la relève, lui donne des secours... Mes yeux me trompent-ils ?... ce flacon qu’il approche de ses lèvres... n’est-ce pas celui qu’il a reçu de moi !... Oh ! tout n’est pas perdu, alors... que je puisse être seul avec elle !...

MARIE, en dehors.

Mais non, c’est impossible !... Laissez-moi, laissez-moi !

ROBERT.

C’est sa voix ! elle a repris ses sens... déjà ! Daniel a-t-il exécuté mes ordres ?... Oh ! ne rien savoir !...

Il se cache un moment.

MARIE, entrant en scène.

Vite ! allez, allez... le docteur, qu’on l’amène !

Un esclave sort.

Mon Dieu ! il ne peut pas mourir ainsi... oh ! non, non !

À un autre esclave.

Et vous, courez, courez aussi.

Avec colère.

Mais allez donc !

Se radoucissant tout-à-coup.

Écoute, Cyprien, il a dit qu’il serait peut-être chez M. Sydney ; va bien vite, va bien vite, mon ami.

S’approchant de la porte.

Toujours, toujours immobile... Oh ! il est mort mon Dieu ! il est mort !

Oh ! je suis brisée !

Elle tombe sur un siège, accablée de douleur et plongée dans les larmes.

ROBERT.

Elle a pris soin elle-même d’éloigner tout le monde...

À Daniel, qui paraît.

Eh bien, ce breuvage ?...

DANIEL.

Moi qu’a tout fait boire.

ROBERT.

Bien ; laisse-moi.

Daniel sort.

Scène X

ROBERT, MARIE

MARIE, revenant à elle.

Mon Dieu, donnez-moi la force de résister à ma douleur, que je puisse arriver jusqu’à ma fille, et quand je l’aurai embrassée, quand j’aurai assuré son bonheur, alors, mon Dieu, rappelez-moi, je serai prête.

ROBERT, s’approchant d’elle.

Et vous comptez partir bientôt, madame ?

MARIE.

Encore vous, monsieur ? Que me voulez-vous ?

ROBERT

Cette dernière explication ne sera pas longue. Vous tremblez, vous pâlissez encore ; c’est que vous m’avez bien compris, madame, c’est que vous sentez que je ne suis pas homme à me laisser ainsi dépouiller au profit d’étrangers.

MARIE.

Écoutez, monsieur ; votre oncle a fait deux parts de son bien, l’une large et riche pour son enfant, et celle-là est sacrée ; l’autre est la mienne, et je vous l’abandonne.

ROBERT.

La vôtre est le salaire de vos soins donnés au vieillard, je la refuse.

MARIE.

Mais encore une fois, que voulez-vous ?

ROBERT.

Cet acte, surpris à mon oncle, il y a deux heures.

MARIE.

Surpris, dites-vous, quand c’est pour sa fille qu’il l’a signé !

ROBERT.

Il me faut cet acte.

MARIE.

La fortune et la vie de ma fille... jamais !... Je suis seule dans cette maison, et vous pouvez me tuer... mais je ne vous donnerai pas ce papier.

ROBERT.

Vous tuer, non, mais m’emparer de mon bien, et cela sans cris de votre part, sans violence de la mienne... Écoutez bien ceci, madame : un instant encore, et grâce à ma prévoyance, grâce à l’adresse de Daniel, un profond sommeil se sera emparé de vos sens... et alors, libre dans mes recherches, je saurai vous enlever mon trésor.

MARIE.

Que dites-vous ?... quelle horrible trahison !... Ah ! voilà donc le secret de cet accablement que je ne puis vaincre... mais vos recherches seront vaines... Ah ! il vous jugeait bien, le pauvre vieillard, il soupçonnait votre infamie... et cet acte, ainsi qu’une partie de sa fortune déjà réalisée, cinq cent mille francs en billets... tout cela, tout ce qui doit assurer l’avenir de sa fille, il a renfermé tout dans un endroit connu de moi seule à présent, et je vous le dis, monsieur, vous ne le trouverez pas.

ROBERT.

Eh bien ! c’est vous-même alors qui me le livrerez.

MARIE.

Moi, déshériter mon enfant !...

ROBERT.

Ce breuvage qui circule dans vos veines, dont l’action se révèle déjà... c’est plus que le sommeil, entendez-vous ? c’est une léthargie profonde, c’est presque la mort.

MARIE.

La mort !

ROBERT.

Oui, si je le veux, pour d’autres yeux que les miens, dans un instant vous aurez cessé de vivre.

MARIE.

Grand Dieu !

ROBERT.

Si je le veux, je pourrai, au lieu d’une tombe, vous donner un cachot... et nous verrons ce que deviendra cette volonté si ferme... nous verrons, lorsque de longues douleurs auront brisé cette résistance inflexible, si vous ne me demanderez pas avec des supplications et des larmes de vous rendre à votre fille... heureuse enfin de racheter, au prix de ces papiers et de cet or, votre vie et votre liberté.

MARIE.

Mais... mais c’est infâme ce que vous dites là ! Non, non, je lutterai, j’aurai de la force, monsieur...

ROBERT.

Tenez, déjà vos yeux se ferment et vos genoux vous soutiennent à peine... Madame, il en est temps encore.

MARIE.

Mon Dieu ! sens que mes idées s’obscurcissent, que la voix me manque... et bientôt... ensevelie vivante... monsieur... monsieur... écoutez... je... Oh ! mais, il me l’a dit, lui, pour notre enfant, mieux vaut la mort que la misère.

ROBERT.

Eh bien, madame ?

MARIE.

Non, non... Oh ! mon courage ! mon courage...

Tombant à genoux.

Un peu de force, mon Dieu, ayez pitié de moi, un peu de force...

ROBERT.

Un mot... un mot qui vous sauve...

MARIE, écrasée par le sommeil.

Non, non... la mort plutôt que... Oh ! c’est pour... pour mon enfant...

Elle tombe.

ROBERT, se penchant vers elle.

Muette... immobile et presque froide... l’image de la mort... je défie tous les soupçons !...

Appelant.

Daniel !

DANIEL, entrant.

Maître !

ROBERT.

Sonne la cloche d’alarme, annonce à tout le monde que la mort a frappé cette femme.

DANIEL.

Morte... elle morte... Oh ! vous qu’a trompé Daniel...

ROBERT.

Non, te dis-je... mais ne la quille pas un instant... Reste seul auprès d’elle, et attends-moi à minuit.

DANIEL.

Oui, maître.

Il va agiter la cloche.

ROBERT.

À minuit !

DANIEL.

À Minuit.

Il sort par le cabinet à gauche.

Scène XI

DANIEL, MAURICE, MARIE, ESCLAVES

MAURICE.

Qu’y a-t-il ?... Grand Dieu ! Marie... morte !

TOUS.

Morte !...

MAURICE.

Pauvre Marie, la douleur l’a tuée !

ACTE I

Une salle commune d’une habitation modeste, ouverte au fond sur la campagne, que l’on aperçoit par la porte et les fenêtres. À droite et à gauche portes latérales conduisant, à gauche de l’acteur, chez Gervaut, à droite chez Jenny.

Scène première

JENNY, seule

Elle s’occupe de préparer tout sur une petite table de deux couverts.

Là, quand papa Gervaut va rentrer, il trouvera son déjeuner prêt... son café, comme si nous étions en France. Où peut-il être allé ? sa promenade du matin ne dure jamais aussi longtemps ; il aura été jusqu’à Saint-Pierre : il espère encore trouver quelque renseignement, quelque preuve ; il se trompe, nous aurons fait inutilement dix-huit cents lieues. Au fait, comment réussir à quelque chose, un pauvre vieux prêtre, et une jeune fille sans ressources dans un pays inconnu... Ah ! nous aurions mieux fait de ne jamais quitter notre village ! cette longue traversée...

S’arrêtant.

Je ne m’en étais jamais plainte : c’est pendant la traversée que nous l’avons connu, lui, si bon, si dévoué... qui aborda dans ce pays en même temps que nous, il y a six mois, mais que ses devoirs de marin forcèrent de s’en éloigner presque aussitôt. Il avait promis d’être de retour un mois après, et pourtant il n’est pas revenu... Ah ! je n’y dois plus penser !

Scène II

JENNY, GERVAUT

GERVAUT, entrant du fond.

Ouf ! je n’en puis plus ! Je crois toujours être à Saint-Jean-des-Vignes, où la chaleur ne se fait pas sentir avant midi, et quand je sors le matin, je néglige d’emporter mon parapluie... je veux dire mon parasol... et je rentre en nage.

JENNY, lui essuyant le front avec son mouchoir.

Vous marchez trop, papa Gervaut... D’où venez-vous ?

GERVAUT.

Je te conterai ça... Embrasse-moi, d’abord ; et puis donne-moi une chaise, et puis fais-moi déjeuner... et tout ça sans me gronder, je t’en prie... ça prendrait du temps, et j’ai faim à ne pas pouvoir attendre.

JENNY.

Votre café est prêt.

Tous deux s’asseyent à table.

GERVAUT.

Ah ! merci ! mon Moka ! mon vrai Moka ! il vaut mieux que celui de notre épicier de là-bas... pas de chicorée !

Il le flaire avec délices.

Hum ! Tu n’en as pas mis, n’est-ce pas ?

JENNY.

Non, papa Gervaut.

GERVAUT.

D’ailleurs, il n’en vient pas ici... il ne doit pas en venir, de chicorée, sous le beau ciel des Antilles !... Et mes patates ?

JENNY, les lui montrant sur la table.

Voilà !

GERVAUT.

Et mon pain de maïs ? et mes bananes ?

JENNY, de même.

Voilà ! voilà !

GERVAUT.

À la bonne heure ! voilà une nourriture !... Et dire que j’étais arrivé à mon âge, à soixante-cinq ans, sans connaitre aucun de ces produits savoureux, qui font la gloire du créateur et les délices de la créature... Allons, bon ! voilà la créature qui se brûle.

S’arrêtant.

En vérité, je me demande comment il se fait que des gens se contentent, pendant toute leur vie, de pommes de terre, de cidre de Normandie et surtout de café à la chicorée... quand, pour déjeuner comme je fais aujourd’hui, il suffit de venir en Amérique ! Avant Christophe Colomb, je le conçois ; mais depuis, ça n’a plus d’excuse. C’est comme l’affreuse poudre noire qu’ils s’introduisent dans le cerveau, ils appellent ça du tabac ! Mais, barbares que vous êtes...

Il tire sa tabatière.

c’est ici qu’il faut venir prendre sa prise ! du pur Macouba ! voilà qui détrône la civette ! Décidément, c’est un beau voyage que nous avons fait là.

JENNY.

Oui ; mais qui ne nous sert pas à grand’chose.

GERVAUT.

Tu crois ça, mamz’elle ? Eh bien ! c’est ce qui te trompe. Et maintenant que j’ai un peu calmé cet appétit de caraïbe qui me dévorait en arrivant, nous pouvons causer ; j’ai de grandes nouvelles à t’apprendre.

JENNY.

Quoi donc ?

GERVAUT.

J’ai été ce matin jusqu’à la ville.

JENNY.

Je m’en doutais.

GERVAUT.

J’ai vu ton cousin... car, enfin, c’est ton cousin.

JENNY.

Ce n’est pas ce qu’il dit, lui... car il a beau être fort poli, fort aimable, il ne veut pas me reconnaître pour la fille de son oncle.

GERVAUT.

Et ça se conçoit, mon enfant... il ne peut pas le faire sans se dépouiller de sa fortune... Et tu connais la grande maxime : Charité bien ordonnée... Non pas maxime d’Évangile au moins, mais quand les hommes se mettent à parler argent, ils ne pensent plus guère à l’Évangile ; mais ce que je dis là est vieux, et je t’ai promis du nouveau.

JENNY.

J’attends, mon bon ami.

GERVAUT.

Je le vois bien, et j’y arrive : Jenny, veux-tu te marier ?

JENNY, se levant.

Me marier ! Ah ! mon Dieu !

GERVAUT, se levant aussi.

Ce que je t’en dis n’est pas pour l’effrayer, mais seulement pour savoir si ça te convient. Veux-tu te marier ?

JENNY.

Avec qui ?

GERVAUT.

Avec M. d’Esparville.

JENNY.

Lui qui refuse de me rendre un nom, une fortune !...

GERVAUT.

C’est justement pour ne rien te rendre qu’il t’offre de tout partager : et je l’ai trouvé, ce matin, plein de sens, je dirai plus, plein de générosité dans son raisonnement et dans ses offres. Nous avons parlé comme deux avocats : il faisait la partie adverse... moi, je te représentais, je faisais la jeune fille. « Comprenez, me disait-il, ma chère demoiselle, comprenez ma position : la fortune est à moi, puisque j’étais le seul héritier de mon oncle, le seul connu du moins. Vous arrivez après dix ans, et vous me dites : Mais votre oncle avait une fille, et cette fille, c’est moi ! Je vous demande les preuves, vous ne pouvez m’en administrer aucune. Je ne peux pas non plus, sur votre seule parole, me dépouiller de tout ce que je possède. Mais il y a, je pense, un moyen de tout concilier : je pourrais plaider avec vous ; au lieu de cela, vous êtes jeune, jolie, vous me plaisez fort... je vous épouse, et tout est fini. » Eh bien, que réponds-tu ?

JENNY.

Mais, mon ami, épouser un homme...

GERVAUT.

Qu’on n’aime pas... je conçois ; mais il a tout pour se faire aimer bientôt : il est riche, il est aimable ; tu as pu en juger dans les trois visites que nous lui avons rendues ensemble ; trente à trente-cinq ans au plus, c’est le bel âge pour un mari... à ce que j’ai toujours entendu dire ; membré du Conseil colonial, c’est quelque chose... c’est presque comme si tu épousais un député ! Enfin vous êtes parents : voilà bien des raisons pour qu’un cœur se laisse prendre... à moins qu’il ne soit pris d’avance. Ah ! si tu aimais quelque autre personne !

JENNY, vivement.

Mon ami !

GERVAUT.

Je sais que ça n’est pas. Un moment j’ai cru qu’un de nos compagnons de voyage, ce jeune marin si aimable avec nous, M. Arthur...

JENNY.

Monsieur Arthur ?

GERVAUT.

Heureusement il n’en était rien... Je dis heureusement, car le pauvre garçon n’avait pas de fortune et d’ailleurs, depuis cinq mois on n’a plus entendu parler de lui ; je ne vois donc pas ce qui pourrait t’empêcher d’accepter ma proposition.

JENNY, embarrassée.

Mais...

GERVAUT.

Quoi ?

JENNY.

J’aimerais mieux attendre...

GERVALT

Mais, mon enfant, sais-tu que nous n’avons plus le temps d’attendre ?

JENNY.

Pourquoi cela ?

GERVAUT.

Parce que depuis six mois que nous avons quitté ma cure et notre village, après avoir réalisé tout ce que je possédais... moi, qui ne possédais rien du tout, notre petit magot a eu plus que le temps d’y passer, et maintenant...

JENNY.

Eh bien ?

GERVAUT.

Eh bien ! nous n’avons plus le sou.

JENNY.

Ah ! mon Dieu !

GERVAUT.

Il ne faut pas que ça t’effraie, le monde est grand, la preuve c’est que nous sommes aujourd’hui à dix-huit cents lieues du village où nous étions il y a six mois, et que nous pourrions aller encore plus loin si le cœur nous en disait... mais c’est inutile. Eh bien, mon enfant ! le bon Dieu est encore plus grand que le monde, et sa protection nous suivra partout.

JENNY.

Mais qu’allons-nous devenir ?

GERVAUT.

Juste la question que je m’adressais, ce matin, en allant chez d’Esparville : qu’allons-nous devenir ? Depuis six ans que je ne recevais plus d’argent de ton père, j’ai tout sacrifié pour t’élever...

JENNY.

Mon ami !

GERVAUT.

Cette fortune que je n’ai pu réclamer pour toi comme un droit, si tu refuses de la devoir à l’amour d’un parent généreux, nous n’avons plus ici pour perspective que la misère.

JENNY, avec saisissement.

La misère... à vous !

GERVAUT.

À tous deux, nous n’avons plus même la ressource de retourner en Europe, je n’en aurais pas la force. Si ça te fait trop de peine de te marier, je ne prétends pas te contraindre, nous mourrons de faim, si tu le veux... c’est une existence comme une autre.

JENNY.

Vous, mon père ! vous, mon bienfaiteur ! souffrir pour moi ! Oh ! mais je serais donc le cœur le plus ingrat ! Mon papa, j’accepte !

GERVAUT.

Vraiment ?

JENNY.

Dites à M. d’Esparville, à mon cousin, que je comprends tout ce qu’il y a de noble dans son offre généreuse, que je serai heureuse et fière de le nommer mon époux.

GERVAUT, enchanté.

À la bonne heure ! tu lui diras tout cela toi même, car tu consens à le recevoir, n’est-ce pas ?

JENNY.

Quand vous voudrez.

GERVAUT.

Je vais le chercher. Merci, ma chère fille, merci !

Il lui baise les mains.

Dis donc, si tu faisais un bout de toilette... ça ne peut pas nuire. Adieu, ne t’impatiente pas, je vais toujours courir.

Il sort en courant après avoir pris son chapeau et son parapluie.

Scène III

JENNY, seule

Oui, je lui dois ce sacrifice, à lui, qui m’a servi de père, à lui qui est toute ma famille ! La douleur pour moi, plutôt que la misère pour lui ! Mon Dieu ! vous me soutiendrez ! mon Dieu, vous ferez que j’oublie, comme il m’a sans doute oubliée lui-même !

Un jeune officier de marine paraît au fond. Avant d’entrer, il examine la maison avec attention.

Scène IV

JENNY, ARTHUR

ARTHUR, à part.

C’est ici, je ne me trompe pas.

Apercevant Jenny.

La voilà !

Haut.

Jenny !

JENNY, se retournant.

Cette voix !... Arthur !

Se reprenant.

Mon sieur Arthur !

ARTHUR.

Ne m’attendiez-vous pas ?

JENNY.

Je ne vous attendais plus.

ARTHUR.

Pourtant le jour où vous avez quitté notre bâtiment, qui repartait pour un mois encore, je vous disais : Ce pays est le mien, je l’ai quitté tout jeune, il y a neuf ans, il me sera bien doux d’y revenir... et ce matin, dès que je me suis vu en face de cette île, j’ai obtenu la permission de me jeter dans une chaloupe pour toucher terre ayant mes compagnons, promettant au premier signal de retourner à bord... mais je vous vois seule, mademoiselle... et le respectable M. Gervaut... sa santé ?...

JENNY.

Est excellente.

ARTHUR.

Ne puis-je le voir ?

JENNY.

Monsieur, il est sorti...

Avec embarras.

Sorti pour une affaire... importante.

ARTHUR.

Vous me faites souvenir, en effet, que de graves intérêts vous appelaient ici. Eh bien ! avez-vous réussi dans ce que vous entrepreniez ?

JENNY, de même.

Non... pas tout-à-fait. Cette fortune que nous venions réclamer... nous n’y avons pas droit.

ARTHUR, avec un commencement de joie.

Ainsi vous êtes toujours ?...

JENNY.

Pauvre comme je l’étais... comme vous l’êtes vous-même, monsieur Arthur.

ARTHUR, vivement.

Mais je ne le suis plus, moi ! mais je reviens riche... c’est ce qui m’a empêché de revenir plus tôt : apprenez que j’ai fait fortune !

JENNY.

Vraiment ?

À part.

Si tard, mon Dieu !

ARTHUR.

J’ai gagné deux cent mille francs ! je puis acheter une habitation... ici... en France... où je voudrai, où vous voudrez, Jenny !

JENNY.

Que dites-vous ?

ARTHUR.

Je dis, Jenny, que cette fortune, pour qu’elle me rende heureux, il faut que vous la partagiez avec moi, avec moi, qui vous aime.

JENNY, à part.

Il m’aime ! et mon cousin qui va venir !

ARTHUR.

Que dites-vous ?

JENNY, hésitant.

Je dis... oh ! je devrais me taire, peut-être... mais non, je ne puis vous cacher la joie, le bonheur que j’éprouve à vous revoir, à vous entendre parler ainsi... Mais M. Gervaut...

ARTHUR.

Eh bien ! doutez-vous qu’il consente ?

JENNY.

Non... mais je voudrais l’avertir.

À part.

Oh ! qu’il n’amène pas ce M. d’Esparville.

Haut.

Je voudrais lui annoncer votre retour... et personnel...

ARTHUR.

N’est-ce que cela ?... mon domestique... car j’ai un domestique... suite de ma fortune.

Appelant.

Daniel !

À Jenny.

Un domestique noir.

Scène V

JENNY, ARTHUR, DANIEL

ARTHUR, à Jenny.

Où va-t-il aller ?... que doit-il dire ?

JENNY.

Rien... presque rien... un mot que j’écris.

Elle s’approche de la table, et écrit.

ARTHUR.

À merveille ! car le pauvre garçon n’est pas des plus malins... à peine s’il sait parler... une espèce d’idiot. Mais en lui indiquant bien, il trouve et va partout.

JENNY, donnant sa lettre à Daniel.

Voilà ! pour M. Gervaut, chez M. d’Esparville... là-bas, cette riche habitation, en haut de la côte.

ARTHUR.

Tu entends, Daniel ? chez M. d’Esparville.

DANIEL, répétant comme un idiot.

D’Esparville...

ARTHUR.

Pour M. Gervaut... tu comprends ?

DANIEL.

Daniel comprendre... li qu’a pas mal... tête bonne.

ARTHUR, souriant.

Ah ! ah ! il est dans un bon jour, il ne souffre pas ; il a été blessé jadis à la tête... du moins à ce que j’ai pu deviner ; et depuis lors, sa pauvre intelligence... Enfin, il lui en reste assez pour comprendre que je lui veux du bien et qu’il doit m’aimer.

À Daniel.

Tu m’as entendu ? M. Gervaut, chez M. d’Esparville. Allons, dépêche-toi.

DANIEL.

Gervaut... d’Esparville... Oh ! Daniel entendre ! li qu’a pas mal... li qu’est pas bête... Daniel ! courir !... Bon maître... bonne blanche... jolie

blanche !... Oh ! Daniel, pas mal ! tête bonne, bonne, bonne !

Il sort en courant et en sautant.

Scène VI

JENNY, ARTHUR

JENNY.

Savez-vous, Arthur, pourquoi j’envoie votre Daniel auprès de mon papa Gervaut ?

ARTHUR.

Pour avertir M. Gervaut qu’Arthur est de retour, impatient de revoir celui qui a servi de père à sa Jenny.

JENNY.

Avant tout, pour le prier de ne pas ramener mon cousin d’Esparville qui doit venir aujourd’hui pour recevoir ma parole de fiancée.

ARTHUR, avec surprise et d’un ton de reproche.

Vous, Jenny, la fiancée d’un autre ?

JENNY.

Il le fallait, Arthur. Écoutez-moi : je vous ai dit que de graves intérêts m’avaient appelée en ce pays, une fortune à recueillir ; c’était celle de mon père, de mon père que, pauvre fille, je n’ai jamais connu. Un jour, il y a seize ans de cela, dans un petit village de Normandie, un homme se présenta chez un bon curé ; une femme jeune et belle l’accompagnait, portant dans ses bras un enfant, une petite fille dont les mains se tendaient encore vers le sein qui l’avait nourrie et dont on allait la séparer. L’homme dit au prêtre : « Monsieur le curé, je vous confie un enfant qui sera riche un jour, car c’est ma fille unique, et si, grâce à vos soins, Dieu me la conserve, à elle seule reviendra toute ma fortune. La reconnaître à présent, je ne le puis ; sa mère et moi, nous sommes forcés de traverser encore les mers ; dans quelques années seulement nous pourrons revenir nous fixer en France : jusque là, l’existence de cette enfant doit être un mystère. Voici d’avance autant d’argent qu’il en faut pour payer sa pension pendant dix ans. Quant à mon nom, je vous le dirai comme un secret de confession, et vous serez le seul homme au monde qui sachiez que cette enfant est la fille de M. de Pontalban, planteur aux Antilles. »

ARTHUR, comme cherchant dans ses souvenirs.

Pontalban...

JENNY.

C’était mon père, qui étant mort six ans après, et presque subitement, à ce que nous avons su depuis notre arrivée ici, n’a jamais donné de ses nouvelles au bon curé Gervaut. Celui-ci ne m’en a pas moins élevée avec tous les soins et toute la tendresse d’un père. Mais quand j’eus seize ans, ses ressources étaient épuisées, et il me dit : « Ma fille, ici, en France, nous ne possédons rien : là bas, tu dois avoir une fortune qui t’attend, mais qui t’attendra toujours si tu ne vas pas la chercher... allons là-bas ! » Et sans savoir au juste ce que nous entreprenions, sans avoir deviné les obstacles qui nous attendaient, nous sommes montés sur ce bâtiment où vous étiez vous-même, Arthur, où vous nous avez montré un si généreux et si touchant intérêt, lorsque tant d’autres riaient de notre ignorance et de notre pauvreté.

ARTHUR.

Mais ce projet de mariage dont vous me parlez aujourd’hui, il n’en était pas question à notre arrivée ici.

JENNY.

Alors vous êtes reparti, nous disant : « Dans un mois, je reviendrai. » Et cinq mois se sont écoulés sans qu’on vous ait revu ; et, pendant ces cinq mois, mon papa Gervaut et moi, nous avons vu s’évanouir une à une toutes nos espérances. Je venais réclamer la fortune de mon père, et cette fortune est au pouvoir d’un parent, héritier unique. Mon père est mort sans laisser aucune preuve écrite de mon existence.

ARTHUR.

Mais votre mère ?

JENNY.

M. de Pontalban, nous dit-on, ne s’est marié qu’à son lit de mort : c’est là seulement qu’il a appelé du nom d’épouse un ange, une amie véritable, qui fut ma mère sans doute, une femme qu’il aimait tendrement, et dont il était aussi bien tendrement aimé ; car, le même jour où mourut M. de Pontalban, la douleur, dit-on, tua la pauvre Marie !

ARTHUR, cherchant encore.

En effet, j’étais bien jeune alors... mais je me rappelle que des bruits ont couru... Mais enfin ce mariage ?

JENNY.

Eh bien ! ce mariage, j’y avais consenti ce matin, pour échapper à la misère, surtout pour en préserver le bon vieillard à qui je dois tout.

ARTHUR, vivement.

La misère, Jenny, quand je reviens riche !... Oh ! vous ne la craignez plus, n’est-ce pas ?

JENNY, avec abandon.

Ne vous ai-je pas dit que je ne veux pas voir mon cousin Robert d’Esparville ?

ARTHUR, avec un cri.

Robert !... oh ! je me souviens maintenant... oui, oui, c’était son nom... Robert, le neveu de M. de Pontalban, Robert que son oncle a maudit en mourant !... Oh ! dans mon enfance, j’ai en tendu raconter d’horribles choses sur cet homme ; et cet homme eût été votre époux !... Oh ! soyez doublement béni, mon Dieu ! vous m’avez ramené à temps !

On entend des cris au dehors. Entre Daniel tout effaré.

Scène VII

JENNY, ARTHUR, DANIEL

DANIEL, égaré.

Cachez, cachez Daniel !... li qu’a vu maître, mauvais maître !... li qu’a fusil... casser tête... Oh ! pauvre tête ! mal ! bien mal !

ARTHUR, à Daniel.

Eh bien ! qu’est-ce ? encore tes folies ?

DANIEL.

Non, non, pas fou Daniel... li qu’a vu Robert.

ARTHUR, vivement.

Robert !... c’est bien lui ?... tu le connais ?

DANIEL.

Oh ! oui... li qu’était maître, maître à Daniel, longtemps... longtemps.

JENNY.

Que dit-il ?

ARTHUR.

Est-ce possible ?... n’est-ce pas l’illusion d’un cerveau malade ?

Se mettant en face de lui.

Voyons, Daniel, sais-tu ce que tu dis ?

DANIEL.

Oh ! oui.

ARTHUR.

Me reconnais-tu d’abord ?... qui suis-je ?

DANIEL, lui baisant les mains.

Oh ! bon maître... Arthur... bon ! bon !

ARTHUR.

Tu me reconnais... eh bien, calme-toi ;

Il le fait asseoir.

parle tranquillement... tu n’as pas peur près de moi ?

DANIEL, regardant vers la porte avec inquiétude.

Robert... Robert...

ARTHUR, à part.

Toujours le nom de cet homme !

Haut.

Je ne veux pas que tu aies peur, je veux que tu me répondes. As-tu fait ce qu’on t’a dit ? as-tu remis la lettre ?

DANIEL, la montrant toute froissée dans sa main.

Non.

ARTHUR.

Pourquoi ?... n’as-tu pas trouvé M. d’Esparville ?

DANIEL, vivement.

Li qu’a pas d’Esparville... li qu’a Robert.

ARTHUR.

Tu l’as vu ?

DANIEL.

Avec vieux homme... habillé noir.

ARTHUR.

M. Gervaut !... Pourquoi n’as-tu pas parlé à M. Gervaut ?

DANIEL.

Oh ! pas bon Gervaut... marcher avec Robert, sous bras à Robert.

JENNY, à Arthur.

Mon Dieu ! ce souvenir de Robert paraît terrible pour lui... ne pouvez-vous savoir pourquoi ? Il semble vivement effrayé, mais sa figure n’est pas celle d’un insensé.

ARTHUR, l’observant.

En effet, on dirait qu’il cherche à rappeler ses idées, à rassembler ses souvenirs. Daniel, que t’a t-il donc fait, Robert ?

DANIEL, tressaillant.

Robert ?... oh ! li qu’a conduire pauvre Daniel dans bois pour chasse : Daniel bête marcher devant, à côté précipice... Robert tirer fusil dans tête... boum ! Oh ! pauvre Daniel... rouler, rouler, rouler... tête lourde... plus entendre rien, rien... dormir...

JENNY.

Ah ! mon Dieu !

ARTHUR.

Et tu es resté longtemps évanoui ?

DANIEL.

Évanoui ?... pas savoir. Pauvres nègres, nègres marrons trouver Daniel... panser... guérir...

Tristement.

mal guérir... pauvre tête... tête mauvaise... Daniel plus comprendre... Daniel bête... nègres marrons vendre...

ARTHUR, à Jenny.

À des maîtres qui le battaient, le pauvre diable, sous prétexte qu’il n’était bon à rien ; c’est ainsi qu’il m’est arrivé, à moi, sans que j’aie pu jamais en obtenir grand chose ; jamais il ne m’a parlé aussi longtemps et surtout aussi raisonnablement qu’aujourd’hui ; on dirait que la vue de cet homme lui a rendu la mémoire.

À Daniel.

Mais, dis-moi, qu’avais-tu fait à ce Robert pour qu’il ait voulu te tuer ?

DANIEL, vivement.

Oh ! pas dire, pas dire... Robert encore tirer fusil.

ARTHUR.

Non, ne crains rien ; ne suis-je pas là pour te défendre ?

DANIEL, se levant et lui prenant les mains avec amour.

Oh ! oui, bon maître protéger Daniel !

ARTHUR.

Si tu veux que je te protège, il faut tout me dire... pourquoi Robert a-t-il voulu ta mort ?

DANIEL, à voix basse.

Pour moi pas dire femme blanche endormie...

ARTHUR.

Une femme !... À quelle époque ?

DANIEL.

Moi pas savoir.

ARTHUR.

Rappelle-toi, Daniel, rappelle-toi... le nom de cette femme ?

DANIEL.

Oh ! oui... attendez...

ARTHUR.

Eh bien ?

DANIEL.

Manezelle... manezelle Marie.

ARTHUR.

Marie !

JENNY.

Mam...

ARTHUR.

Le jour où mourut M. de Pontalban, n’est-ce pas ?

DANIEL, se rappelant.

Ah ! oui, Pontalban ! Pontalban !... vieux maître...

JENNY, avec anxiété.

Mais Marie est donc morte aussi ?

DANIEL.

Marie ?... Endormie...

JENNY.

Que veut-il dire ?... Explique-toi... Marie ?

DANIEL.

Endormie... grande boîte vide... terre dessus... Marie descendue dans cave... pain... eau...

JENNY.

Ciel !

ARTHUR.

Qu’entends-je ! Dis-tu vrai, Daniel, réponds...

DANIEL, qui a écouté avec inquiétude, se sauvant effrayé.

Chut... Robert !... Robert !... Rien dire... pas parler... pas rester...

Il cherche partout à se cacher.

JENNY, qui a remonté au fond.

Ils viennent !

ARTHUR, saisissant Daniel par le bras.

Oh ! ne le quittons pas !

Il le pousse dans la chambre à droite, où il entre ainsi que Jenny.

Scène VIII

GERVAUT, ROBERT

GERVAUT.

Arrivez donc, arrivez donc, mon cher ami... Je vous répète que vous êtes très beau... vous êtes trop beau ; vous nous avez retardés par une de mi-heure de toilette... Vrai ! vous n’aviez pas besoin de cela, vous êtes un homme superbe...

Montrant son parapluie.

Je vous demanderai la permission de me débarrasser...

Il entre dans la chambre à gauche.

ROBERT, un moment seul.

Tout s’arrange au gré de mes désirs. Épouser cette jeune fille, c’est le meilleur, le seul moyen de ne rien craindre d’elle : une fois ma femme, elle ne peut plus songer à me dépouiller, ni à interroger mon passé. Quant à sa mère, depuis longtemps je ne la crains plus.

GERVAUT, rentrant.

Tiens ! Jenny n’est pas encore là ?... C’est singulier... elle est pourtant bien impatiente de vous voir.

Appelant.

Jenny !

Parlant.

De toute autre je dirais : Elle est à son miroir ; mais elle, pauvre fille... Oh ! je suis sûr qu’elle n’a pas même son gé à sa toilette !

À part.

Gage qu’elle aura mis sa robe de soie !

Appelant encore.

Jenny !

Scène IX

GERVAUT, ROBERT, JENNY

JENNY, à l’intérieur.

Me voici, mon papa.

GERVAUT, à Robert.

Ah !... vous allez la voir...

Apercevant Jenny qui entre.

Tiens !...

À part.

elle n’a pas mis sa robe de...

Haut.

Ma chère enfant, voici M. d’Esparville, ton cousin, à qui j’ai dit...

Bas à Jenny.

Pourquoi donc n’as-tu pas mis ta robe de soie ?

Haut.

À qui j’ai dit combien tu étais heureuse d’accepter ses propositions.

À Robert.

Monsieur... mon cher ami, voici ma Jenny, elle va vous dire elle-même que votre demande...

JENNY, bas.

Mon papa...

GERVAUT, bas.

Laisse-moi... je sais ce qu’il faut dire...

Haut.

Que votre demande la flatte on ne peut plus.

JENNY, avec une dignité douce.

Mais, monsieur Gervaut...

GERVAUT.

Hein ?

JENNY, s’avançant vers Robert.

Permettez...

ROBERT, à part.

Que veut dire ?...

GERVAUT, à part.

Est-ce que je me trompe ? Elle n’a pas l’air d’être infiniment flattée.

JENNY, à Robert, qu’elle salue à demi et très froidement.

Monsieur, je regrette qu’une erreur d’un moment ait fait croire à la possibilité d’un mariage qui m’eût été sans doute fort avantageux sous le rapport de la fortune, mais auquel je vois maintenant des obstacles insurmontables.

ROBERT, à part.

Que signifie ?...

GERVAUT, à part.

Qu’est-ce qu’elle dit !

ROBERT.

Et ces obstacles, mademoiselle, me sera-t-il au moins permis de les connaître ? Puis-je savoir ce qui s’oppose à ce mariage ?

JENNY, froidement.

D’abord, monsieur, ma volonté.

GERVAUT.

Comment ! mais c’est toi-même...

JENNY.

Et puis une autre au moins aussi puissante...

GERVAUT.

Pas la mienne, j’espère... ?

JENNY.

Celle de l’époux que j’ai choisi.

GERVAUT.

Un époux ? Comment ! depuis une heure que je t’ai quittée, tu as choisi...

ROBERT.

Et quel est le rival que je dois craindre ?

Scène X

GERVAUT, ROBERT, JENNY, ARTHUR

ARTHUR.

Moi, monsieur.

GERVAUT.

Monsieur Arthur ! parbleu ! mon cher ami, dans tout autre moment, je serais enchanté de vous voir ; vous êtes un charmant garçon, vous me plaisez beaucoup ; mais aujourd’hui votre présence est singulièrement gênante.

ARTHUR.

S’il est quelqu’un ici dont ma présence doive contrarier les projets, ce n’est ni vous, monsieur Gervaut, ni mademoiselle Jenny.

ROBERT.

Vous faites au moins perdre à mademoiselle l’espoir d’une fortune que j’allais partager avec elle.

ARTHUR.

Je lui donne la mienne en échange.

GERVAUT.

Il n’a pas le sou !

ARTHUR, souriant.

Je suis riche, monsieur Gervaut : le magnifique convoi, que j’étais seulement chargé d’escorter, a été, grâce à moi seul, sauvé du plus imminent danger. Sans moi l’armateur était ruiné ; et la reconnaissance de cet homme m’a fait riche... riche d’une fortune imprévue, inespérée, mais réelle.

GERVAUT.

En vérité !

ARTHUR.

J’apporte en outre à Mlle Jenny de Pontalban un désir ardent... et peut-être les moyens de lui rendre les droits, le nom et le patrimoine dont on l’a, depuis dix ans, traitreusement dépouillée !

ROBERT.

Monsieur...

ARTHUR, regardant Robert en face.

Les moyens de lui apprendre peut-être qui était sa mère, et par qui l’on a dit, il y a dix ans, que sa mère avait été empoisonnée !

GERVAUT et JENNY.

Que dit-il !

ROBERT.

Monsieur, ces paroles outrageantes...

ARTHUR, froidement.

Ah ! j’oubliais de vous dire aussi, monsieur, qu’au service de Mlle Jenny de Pontalban et à l’appui de tout ce que j’avance, au besoin, j’ai mon épée.

JENNY.

Monsieur Arthur !...

ROBERT, souriant amèrement.

Une provocation !... Monsieur se pose en brave chargé de défendre mademoiselle ?

ARTHUR, avec force.

Depuis que vous vous êtes posé en lâche pour la dépouiller !

ROBERT, furieux.

Monsieur, vous me rendrez raison !

ARTHUR.

Quand et comme il vous plaira.

GERVAUT, effrayé.

Un duel... messieurs...

Un coup de canon.

ARTHUR, à lui-même.

Le canon du bord ! il faut m’éloigner.

ROBERT.

Êtes-vous prêt, monsieur ?

ARTHUR.

Pas encore, monsieur, car le devoir... et vous l’avez deviné... me défend de rester ici un mo ment de plus ; mais nous ne partons pas, monsieur ; avant vingt-quatre heures j’aurai pris terre, et nous aurons alors un terrible compte à régler ensemble !

ROBERT, à part.

Avant vingt-quatre heures défense sera faite au lieutenant Arthur de quitter son bâtiment.

Haut.

À demain, monsieur.

ARTHUR.

À demain.

Robert sort.

GERVAUT.

Ah çà, suis-je bien éveillé ?... si je comprends un mot à tout ce que je vois... à tout ce que j’entends !...

ARTHUR.

Demain, cher monsieur Gervaut, vous aurez tout compris, adieu ! adieu, Jenny... et jusqu’à demain bon courage !

Il sort reconduit un moment par Gervaut. Pendant ce temps Jenny dit à part.

JENNY, à part.

Oh ! j’en aurai du courage... cette femme, dont a parlé Daniel, si c’était... éloignons d’abord M. Gervaut.

GERVAUT, revenant à Jenny.

Au moins, toi, Jenny, tu vas m’expliquer...

JENNY.

Vous n’en avez pas le temps ; Robert médite contre Arthur quelque mauvais dessein, je l’ai lu dans ses yeux.

GERVAUT.

Tu crois qu’il médite ?...

JENNY.

Suivez-le... ne le quittez pas... c’est le seul moyen peut-être d’éviter un grand malheur.

GERVAUT.

Du moment que c’est ton avis, je vais le suivre... sois tranquille... je m’attache à ses pas.

Il sort en courant.

JENNY.

Seule... seule avec cet esclave... oui, ma résolution est prise !...

Appelant à la porte à droite.

Daniel ! Daniel !

Scène XI

JENNY, DANIEL

La nuit vient par degrés.

DANIEL, se montrant avec précaution.

Li qu’a parti, maîtresse ?

JENNY.

Oui, écoute-moi : tout à l’heure, dans cette chambre, tu nous as dit, à Arthur et à moi, que cet homme fut ton bourreau, et que tu voulais le venger de cet homme ?

DANIEL.

Oui... venger !

JENNY.

Tu m’as parlé d’un caveau où une femme fut enfermée...

DANIEL.

Maneselle Marie.

JENNY.

Où était ce caveau ? Chez M. de Pontalban ? dans l’ancienne habitation ?...

DANIEL.

Oui... mais Robert...

JENNY.

Robert habite la maison neuve... viens ! conduis-moi !

DANIEL.

Quoi ! vous vouloir !...

JENNY.

Je veux savoir si cette femme est vivante, je veux savoir si cette femme est ma mère... viens ! viens !

Elle l’entraine. Tous deux sortent par le fond.

ACTE II

Le théâtre représente une cave obscure, espèce de cachot dans lequel parviennent à peine quelques rayons de lumière à travers un étroit soupirail qui donne sur un torrent.

Scène première

MARIE, assise sur un grabat

Ses traits sont amaigris et ses cheveux en désordre ; ses vêtements usés et tombant en lambeaux la couvrent à peine. Se soulevant avec effort

J’ai froid... ah ! comme je souffre... si du moins cette douleur était assez forte pour donner la mort... mais non... le ciel est impitoyable comme cet homme qui m’a ensevelie ici... tous deux veulent que je souffre... et que je ne meure pas !... Dix années d’écoulées depuis le jour où pour la première fois je me suis réveillée dans ce tombeau ! Dix années passées dans ce sépulcre humide et glacé... où pénètre à peine un rayon de jour... où le pain noir qu’on me jette n’est arrosé que de mes larmes ! J’ai cru longtemps que ces tortures épuiseraient ma vie, et me délivreraient enfin de cet éternel supplice ; mais la souffrance n’a déchiré que mon cœur, mes membres qu’elle devait briser s’y sont endurcis... Oh ! les cruels, les cruels qui m’ont tirée de mon ignorance d’esclave ; qui m’ont appris que Dieu qui donne la vie a seul droit de la reprendre... mais est-ce qu’il y a un Dieu pour moi, qui suis si malheureuse ! Est-ce qu’il existe un Dieu sans miséricorde ?... Allons... un instant de courage, et que ma tête brisée contre ces dalles...

Elle va se précipiter ; puis s’arrête tout-à-coup.

Malheureuse !... et mon enfant !... et son père qui me demandera là-haut ce qu’est devenue notre fille ! qui me reprochera de n’avoir pas su souffrir pour elle ! Marie, me dira-t-il, le courage t’a manqué : un jour encore peut-être, et un miracle du ciel te rendait à la lumière, à la vie, à ton enfant... un jour encore, et tu la pressais dans tes bras, et tu assurais son avenir, son bonheur... et alors tu pouvais mourir, car tu avais accompli jusqu’au bout ta sainte mission de mère...

Tombant à genoux.

Oh ! pardonne-moi, toi qui fus le père de mon enfant !... Mon Dieu, pardonnez-moi !... j’attendrai... j’attendrai !...

Se relevant et se mettant sur son grabat.

Allons... c’est le jour, ce doit être l’heure bientôt où ce Robert vient essayer de vaincre ma résistance ; où ce démon tentateur vient rappeler à mes souvenirs tous les bonheurs, toutes les joies de la terre, pour en éblouir mon esprit, pour en altérer mon cœur et m’arracher mon secret en échange... Oh ! ce n’est pas encore aujourd’hui que je céderai... je suis forte aujourd’hui... je pense à ma fille, à son père, à Dieu ! saintes pensées, images chéries, ne me quittez pas !... oh ! suivez-moi jusque dans mon sommeil... si je puis dormir encore... mon Dieu... Jenny... ma fille... que je sois heureuse en rêve !

Elle s’endort. La porte du caveau s’ouvre mystérieusement ; entre Robert.

Scène II

MARIE, ROBERT

ROBERT, s’approchant d’elle.

Elle dort... elle peut dormir, et moi !... de puis l’arrivée de ce jeune homme... dont j’ai su me débarrasser pour quelques jours, mais qui d’un moment à l’autre peut reparaitre... pas un instant de repos !... Après tout, ce jeune homme, que sait-il ?... mon crime ?... c’est impossible !... des soupçons peut-être et voilà tout... il espère découvrir ces papiers et ce coffre mystérieux où le vieillard enferma sa dernière volonté et une partie de son immense fortune... eh bien ! ces papiers, cet or, que je poursuis depuis dix ans, il me les faut enfin... c’est trop attendre.

Appelant.

Marie !

MARIE, s’éveillant en sursaut.

Cette voix !... ah ! c’est lui...

ROBERT.

Marie, je suis resté cette fois plus longtemps que de coutume sans descendre dans votre prison...

MARIE.

J’ai pensé qu’un peu de pitié était entré dans votre âme, et que vous me permettiez de mourir.

ROBERT.

Oui, c’est la pitié qui m’a retenu... j’avais presque honte, moi par qui vous avez tant souffert, de vous apporter un nouveau malheur.

MARIE, à part.

Quel changement... Ce langage...

Haut.

Un nouveau malheur, dites-vous ?... Il n’en est plus qui puisse m’émouvoir... ils se sont tous épuisés sur moi... je suis plus forte qu’eux.

ROBERT.

Ainsi, vous n’êtes pas lasse encore de votre longue captivité, de ce supplice de dix ans... de cette lutte opiniâtre qui laisse ensevelis ensemble une fortune et des titres sans fruit pour votre fille aussi bien que pour vous ?

MARIE.

Mon courage a duré dix années... et s’il plaisait au ciel de doubler cette cruelle épreuve, mon courage ne faiblirait pas.

ROBERT.

Mais ce dévouement ne profitera pas à votre enfant : quel autre que vous peut lui livrer votre secret, et quel autre que moi peut vous rendre à la lumière ?

MARIE.

Je l’ignore... mais il doit se passer quelque chose d’étrange... vos paroles sont moins dures et votre voix moins haute : vous n’êtes descendu ici qu’en tremblant... à votre tour, vous redoutez peut-être quelque grand malheur.

ROBERT.

Moi ! vous pourriez croire...

MARIE.

Oui, vous avez peur ! je ne sais pas pourquoi... mais vous avez peur...

ROBERT.

Insensée !... Ma vie est entourée d’honneurs et de richesses, de richesses que bientôt vous doublerez vous-même ; car bientôt vous consentirez à me remettre ces papiers...

MARIE.

Jamais !... soit miracle, soit hasard, ces papiers peuvent être découverts, et tant que ma fille vivra...

ROBERT.

Eh bien !... si elle était morte ?

MARIE, avec saisissement.

Morte !

ROBERT.

Oui... et c’est ce dernier coup que je refusais de vous porter.

MARIE, avec égarement.

Morte !... ma Jenny !... morte !... ma fille !... loin des caresses, loin des baisers de sa mère !

Avec larmes.

Elle pour qui j’ai si longtemps souffert des tortures inouïes... je ne la verrais jamais... elle est morte !... Oh ! non, non, c’est impossible, c’est impossible... je ne vous crois pas !

ROBERT.

Ce que je vous dis est vrai cependant.

MARIE.

Mais la preuve, monsieur, la preuve... Oh ! vous n’avez pas pensé que moi qui vous sais infâme, traitre et lâche, vous n’avez pas pensé que je vous croirais sans une preuve.

ROBERT.

Écoutez-moi donc : jamais je n’ai reçu ni de vous, ni de mon oncle, de confidences sur cet enfant.

MARIE.

Eh bien ?

ROBERT.

Eh bien ! madame, cette triste nouvelle est arrivée... de France, et vous ne m’avez pas dit que votre fille vécût en France.

MARIE.

Après, monsieur, après ?

ROBERT.

La lettre, qui venait d’un village de Normandie, était écrite par un vieux curé appelé Gervaut.

MARIE.

Gervaut... oui, oui, c’était son nom.

ROBERT.

Et vous ne m’avez pas dit, madame, que ce vieux curé fût l’homme chargé d’élever votre fille.

MARIE, accablée.

Achevez...

ROBERT.

Cette lettre annonçait la mort d’Ernestine-Jenny de Pontalban, et vous ne m’avez pas dit que Jenny fut le nom de votre fille.

MARIE, avec désespoir.

Ô mon enfant, mon enfant !

ROBERT.

Cette lettre, je voulais la dérober aux regards d’une mère ; mais pour que vous ne doutiez plus, madame, aujourd’hui même cette lettre sera sous vos yeux.

MARIE, de même.

Morte ! morte !

ROBERT

Et quand vous l’aurez lue, quand vous aurez compris que votre sacrifice serait désormais inutile, alors vous me direz où est caché ce coffre précieux... et j’ouvrirai votre prison.

MARIE, avec dégoût.

Oh ! laissez-moi, laissez-moi, monsieur, sans vous je l’aurais vue du moins, je l’aurais embrassée avant sa mort.

ROBERT.

Dans une heure, vous me suivrez, n’est-ce pas, vous me livrerez...

MARIE.

Oui, oui ; ces papiers, cet or, ma vie, mon sang... Eh ! que voulez-vous que je fasse de tout cela... ma fille est morte.

ROBERT, à part.

J’ai réussi... cette lettre maintenant... et je n’ai plus rien à redouter, ni de sa fille, ni de cet Arthur.

Il sort.

Scène III

MARIE, seule

Tout est fini... ma vie entière, mes longues souffrances, dix ans de supplice... tout a été inutile... tout !

Elle s’arrête profondément abattue, puis relevant la tête et cherchant autour d’elle.

Mais cet homme... qu’est-il devenu ?... parti... il est parti ! et me laisse seule... seule en ce lieu ! et pourquoi ? Pourquoi cette prison maintenant ? j’en veux sortir ! d’où vient qu’on m’y retient encore ?... je n’ai plus d’enfant pour qui je consente à souffrir.

Se jetant vers la porte.

Je veux sortir, entendez vous... je veux aller en France... je veux du moins voir sa tombe... je veux y pleurer... pleurer sur les restes de ma fille... et puis mourir !

Épuisée.

Mourir ! ah ! pauvre mère... c’est maintenant... maintenant que la dernière heure est venue !... Revoir la France... porter ton dernier soupir... sur le tombeau de ta fille... tu ne le pourrais pas... c’est ici... ici... que tu vas mourir !...

Elle tombe privée de sentiment.

Scène IV

MARIE, évanouie, JENNY, DANIEL

JENNY.

C’est ici ?

DANIEL.

Oui... Daniel content... lui bien souvenir...

Jenny va pour tirer la porte à elle.

Oh ! pas fermer porte... secret dehors... Nous prisonniers...

JENNY.

Tu as raison... Mais ce cachot... je n’y vois personne... Si elle était...

DANIEL.

Pauv’ Marie !... souffrir trop longtemps...

JENNY.

Oh ! ne dis pas cela...

Apercevant Marie évanouie.

Ciel !... la voilà... Oh ! trop tard... morte... elle est morte... !

DANIEL.

Non... cœur battre encore... Ah ! rouvrir les yeux.

JENNY.

Oui, vivante... Ô mon Dieu ! prenez pitié de cette pauvre femme... faites que je puisse éclaircir mes doutes sur le sort de ma mère...

MARIE, revenant à elle.

Qui donc est près de moi ?... Qui parle de sa mère ?

JENNY, à ses pieds.

Une pauvre fille qui vient vous rendre la liberté, la vie... le bonheur peut-être !

MARIE.

Le bonheur... il n’en est plus pour moi... La vie... que ferais-je de la vie, moi qui n’ai plus de fille... que ferais-je dans ce monde que mon enfant a quitté... ?

JENNY.

Que dites-vous ? vous aviez un enfant... et cet enfant est mort... ici... près de vous ?

MARIE.

Non... sans que je l’aie vue depuis quinze ans...

JENNY.

Quinze ans !...

MARIE.

Et je ne pouvais pas voler auprès d’elle, qui vivait si loin de moi...

JENNY.

Où donc !...

Avec anxiété.

en France, peut-être ?

MARIE.

Oui, c’était en France.

JENNY.

Grand Dieu ! parlez-moi... parlez-moi, de grâce, cet enfant que vous pleurez, n’était-il pas aussi l’enfant de M. de Pontalban ?

MARIE.

Oui ; mais pourquoi me rappeler... ?

JENNY.

Afin que vous sachiez que le bon curé Gervaut a bien rempli sa mission, qu’il n’a pas craint d’entreprendre une longue et pénible traversée, et de venir ici, à Saint-Pierre, pour vous dire...

MARIE.

Que ma fille est morte !...

JENNY.

Non, car elle est ici, près de vous... à vos pieds... à vos pieds, ma mère...

MARIE.

Oh ! non, non, impossible, impossible !...

JENNY.

Cela est vrai... car je m’appelle Jenny... Jenny de Pontalban, et vous êtes ma mère !

MARIE.

Grand Dieu !

JENNY.

Et si mes pleurs, mes baisers ne suffisent pas pour vous convaincre, voyez... n’est-ce pas la croix d’or que vous attachiez à mon cou le jour de votre départ ?

MARIE.

La croix... oui... oui...

Poussant un grand cri.

Ah !... mon enfant... ma Jenny !... ma fille !...

La serrant sur son cœur.

ma fille !...

JENNY.

Que je suis heureuse !

MARIE.

Et moi... mais tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas comprendre mon bonheur... il n’y a qu’un instant... là... ce Robert... il disait que tu avais cessé de vivre.

JENNY.

Il m’a dit, à moi, que vous étiez morte... et comme il m’a trompée, il vous trompait aussi...

MARIE.

Cet homme m’a plongée vivante dans cette tombe... il y a dix années de cela...

JENNY.

Dix années !...

MARIE.

Celui que la terreur avait fait son complice... un nègre m’apportait autrefois ma nourriture ; il était moins cruel que lui... il prenait pitié de moi... il m’eût sauvée peut-être... mais un jour il a disparu...

Daniel se met à genoux devant elle.

Que vois-je ?

DANIEL.

Bonne Marie... pardonner Daniel... lui bien souffrir... lui pleurer... lui pleurer beaucoup aussi.

MARIE.

Daniel !...

JENNY.

C’est lui qui m’a conduite ici... c’est lui qui vous sauve enfin...

DANIEL, se relevant.

À présent... partir... partir bientôt...

Il disparaît un moment par la porte.

JENNY.

Oui, venez, venez, ma mère... quittez cette affreuse prison.

MARIE.

Pauvre Pontalban !... mon destin aura été plus heureux que le tien... car nous sommes morts le même jour, et voilà que je ressuscite, moi, dans les bras de notre enfant.

DANIEL, accourant tire la porte sur lui.

Oh !... nous perdus... Robert là... dans galerie... lui venir... nous perdus... nous perdus !...

JENNY.

Lui !...

MARIE.

Robert... ah ! malheureuse... je l’avais oublié...

DANIEL.

Lui tuer Daniel, jeune fille, pauvre Marie... Oh ! nous perdus, nous perdus !

Il se sauve dans la coulisse opposée à la porte.

JENNY.

Que faire, que devenir ?...

MARIE.

Il faut te dérober à ses yeux... il vient... là... cache-toi... cache-toi là...

Jenny se cache derrière un pilier ; à elle-même.

Du courage, du courage maintenant !

Scène V

ROBERT, MARIE

ROBERT.

J’ai devancé l’heure convenue, Marie, parce que j’ai hâte de mettre fin à votre longue captivité.

MARIE.

Et vous venez ?...

ROBERT.

Pour que vous me conduisiez à cet endroit caché où se trouvent ces papiers et cette fortune.

MARIE.

Et quand devons-nous sortir d’ici ?

ROBERT.

À l’instant...

DANIEL.

À l’instant ?

ROBERT.

Dès que je serai en possession de mon trésor. Toutes mes mesures sont prises... vous vous embarquerez à bord d’un bâtiment qui part dans une heure.

MARIE.

Dans une heure !

ROBERT.

Et qui vous conduira en France...

MARIE, à part.

Ah ! mon Dieu !

Haut.

Et ce cachot, jamais je n’y rentrerai ?

ROBERT.

Ni vous, ni personne... il sera bientôt muré comme il l’était autrefois.

MARIE, avec terreur.

Muré !

ROBERT.

Que vous importe, vous en serez sortie... Allons, venez !

MARIE,

Arrêtez !

ROBERT.

Qu’est-ce donc ?

MARIE.

Pour que je vous livre ainsi la fortune de mon enfant, il faut que je sache bien...

ROBERT.

Qu’il a cessé de vivre ? toujours ce doute ? Les preuves que je vous ai données...

MARIE.

Elles ne me suffisent pas ; j’aime mieux demeurer ici.

ROBERT, étonné.

Demeurer ici !... Pourtant vous m’avez dit que si j’avais d’autres preuves...

MARIE.

Vous n’en avez pas.

ROBERT, lui montrant un papier.

Cette lettre...

MARIE.

Je n’y crois pas.

ROBERT.

La lettre que le vieux Gervaut écrivit de France ?

MARIE, s’oubliant.

Le vieux Gervaut n’est plus en France, il est...

Elle s’arrête.

ROBERT, étonné d’abord, puis continuant.

Il est à Saint-Pierre... D’où le savez-vous ?

MARIE, à part.

Malheureuse !

ROBERT.

D’où vient que ce qui se passe là-haut est parvenu jusqu’à vous ?

MARIE, à part.

Oh ! qu’ai-je fait ?

ROBERT.

Quelqu’un a donc osé pénétrer ici ? Quelqu’un vous a donc vue ?

MARIE.

Non, personne, personne... je vous le jure.

ROBERT.

Vous me trompez, car cette lettre n’est que supposée, et vous le saviez ; car Gervaut est dans ce pays, et vous le saviez aussi. Le nom de celui que vous avez vu... il me faut son nom, madame !

MARIE.

Jamais ! jamais !

ROBERT.

Prenez garde, Marie, car vous disiez vrai, ce matin ; car maintenant des dangers me menacent, et vous savez pour en triompher de quoi je suis capable. Celui qui est venu reviendra vous chercher sans doute, et si je n’ai pas son nom pour l’empêcher de me dénoncer, il me faut votre mort pour l’empêcher de prouver mon crime.

Tirant un poignard.

Ce nom, Marie ! je veux ce nom !...

MARIE.

Plutôt la mort !

ROBERT, levant le poignard.

Eh bien !...

Scène VI

ROBERT, JENNY, MARIE

JENNY, s’élançant.

Arrêtez ! arrêtez ! ne tuez pas ma mère !

ROBERT.

Jenny !

MARIE.

Qu’as-tu fait, Jenny ?... oh ! mon enfant est perdue !

ROBERT.

Vous ! c’était vous... Oh ! béni soit le sort qui, dans un malheur que je redoutais, a placé l’accomplissement de tous mes désirs, de tous mes vaux les plus ardents !

JENNY.

Que dit-il ?

ROBERT.

Un mot d’abord, et répondez-moi sans hésitation, sans détour, songez que vous êtes toutes deux en mon pouvoir... Jenny, qui vous a dévoilé ce mystère ? qui vous a conduite en ce lieu ?

JENNY.

Quand une autre voix que celle de Dieu aurait guidé mon cœur, quand une autre main que celle du hasard aurait conduit mes pas, me croyez-vous assez infâme pour livrer une victime de plus à l’assassin qui menace ma mère ?

ROBERT.

Ne vous hâtez pas de me prodiguer l’insulte, et s’il est vrai que le hasard vous ait seul fait dé couvrir ce cachot, bénissez le ciel, jeune fille, car vous tenez en vos mains la vie de votre mère, et vous, Marie, le sort de votre enfant.

MARIE.

Je ne vous comprends pas.

ROBERT.

Écoutez, Jenny... Hier, je vous offrais ma fortune et ma main... vous les accepterez aujourd’hui.

MARIE, indignée.

Elle, votre femme !

JENNY.

Hier, je vous refusais parce que j’en aime un autre... aujourd’hui, Arthur n’eût-il jamais existé, je refuserais encore, parce que vous me faites horreur.

ROBERT.

Mais dites-lui donc, madame, qu’on ne m’outrage pas impunément, dites-le-lui, vous qui savez comment je me venge.

MARIE, suppliante.