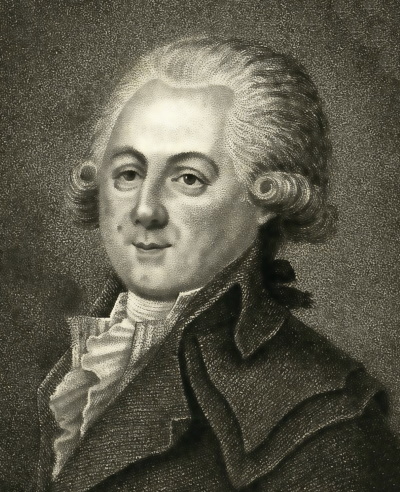

La Maison de Molière (Louis-Sébastien MERCIER)

Comédie en cinq actes.

Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Odéon, le 20 octobre 1787.

Personnages

MOLIÈRE, auteur dramatique

CHAPELLE, ami de Molière

LA BÉJART, comédienne, demeurant dans la maison de Molière

ISABELLE, comédienne, fille de la Béjart

LATHORILLIÈRE, comédien et ami de Molière

PIRLON, ennemi de Molière

LE MARQUIS DE ***

LE COMTE DE ***

LA FOREST, servante de Molière

LESBIN, domestique de Molière

La Scène se passe à Paris, rue de Richelieu, chez Molière.

PRÉFACE

En lisant le Théâtre de Goldoni, j’ai pensé que la Pièce intitulée, Il Molière, passerait avec avantage sur notre Scène, parce que le sujet étant National et rappelant la mémoire d’un de nos Grands-Hommes, et peut-être le plus regrettable de tous, devait nous plaire et nous intéresser de préférence. L’on n’a donc point vu, sans quelque plaisir, le père de la Comédie Française, monter à son tour, sur ce même Théâtre[1], qu’il a rendu si illustre, et figurer parmi les personnages, enfants de son génie. Il a paru revivre sous de fidèles crayons, et d’ailleurs il à offert par ses mœurs, peintes au naturel, un tableau de la vie privée de l’homme-de-lettre. Ce point-de-vue n’est point à dédaigner ; il devient surtout très piquant, lorsqu’il s’agit d’un de ces Écrivains célèbres dont l’admiration publique aime à s’entretenir ; la curiosité alors devient inépuisable, tant sur les traits de leur caractère que sur les aventures particulières de leur vie

Comme la langue italienne est familière aux Littérateurs, ils apercevront d’un coup d’œil, ce que j’ai emprunté de la pièce originale, et ils pourront apprécier en même-temps les Scènes les Personnages, et surtout les détails que j’ai cru devoir y ajouter.

Molière est, parmi nous, le Poète qui a consulté davantage la Nature, et qui a mis sur notre Scène le plus d’expression et de vérité. Peintre fidèle et franc, il a caché l’art que les autres montrent trop ; chez lui on ne voit, on n’entend que les Personnages ; et le tableau ne paraît si vrai, que parce que la manière est ingénue. Aussi conserve-t-il parmi les Poètes Dramatiques, la physionomie que Lafontaine a parmi les Fabulistes ; et l’homme instruit, qui, vers sa quarantième année, le dégoûte ordinairement de la Tragédie française, qu’il aperçoit peuplée d’êtres factices, découvre une certaine profondeur dans les pièces de notre Poète ; il quitte volontiers le romanesque pour porter son attention sur des passions plus naturelles, et des caractères qu’il peut retrouver dans le monde. D’ailleurs la Tragédie nous accoutume à ne pleurer que sur les grands désastres, et ce n’est point-là un léger inconvénient.

Son chef-d’œuvre, sans contredit, est le Tartuffe, et dans cette Pièce à la fois hardie, morale et comique, il me paraît supérieur à lui-même.

Le Philosophe a sans doute plus d’un reproche à lui faire ; mais ce n’est pas ici le lieu d’examiner le but et la moralité de chacune de ses pièces et quelle influence utile ou dangereuse elles ont pu avoir tour-a-tour sur son siècle. Cet examen formerait un Ouvrage sérieux et peut-être neuf à bien des égards. L’Art de la Comédie consiste un peu trop à exercer notre âme à la moquerie, à la dérision de nos semblables.

Molière mérite notre hommage, pour avoir corrigé son siècle de plusieurs ridicules qui importunaient sans doute la société, encore plus que certains vices, puisqu’elle lui en a su tant de gré. Mais on ne peut se dissimuler en même-temps, que dans plusieurs endroits de ses ouvrages, il alarme la décence et les mœurs ; et toutes ses pièces, osons le dire, ne sont pas également irréprochables. Il a manqué à cet esprit observateur, à ce Peintre étonnant, de méditer plus profondément le but moral, qui donne un nouveau mérite à l’ouvrage même du génie, et qui, loin de rien dérober à la marche libre de l’Écrivain, lui imprime plus de véhémence et d’énergie, et lui commande ces impressions majestueuses et bienfaisantes qui agissent sur une Nation entière. Que n’eût-il point fait, de nos jours, environné d’idées plus faines ? Car l’Art dramatique, rassemblant et parlant à tout un peuple, est une espèce d’instruction publique qui est de la plus grande importance dans ses effets.

Il eût été à souhaiter, qu’à son exemple, on eût envisagé l’Art dans une imitation fidèle et précise de la Nature. Il la voyait, il la sentait, il la poursuivait ; et plein de la chaleur qu’elle inspire, il travaillait sur des caractères vivants et non sur des livres ; de-là la ressemblance frappante de ses personnages avec les hommes que nous connaissons, et cette variété qui prouve l’étude de toutes les situations. Il n’avait point ce dédain que des Écrivains si inférieurs à lui, ont osé affecter, lorsqu’ils ont méconnu le véritable attribut de leur art pour s’adonner à des touches raffinées et légères, à de petites formes élégantes et maniérées, à tout l’effort de l’esprit, qui éblouit et fatigue. Il savait que tout mouvement du cœur humain est intéressant à voir, précieux à saisir, aimable à fixer, et que sa peinture fera, toujours noble, si ce n’est devant le for orgueil de quelques particuliers, qui demain vont disparaître, du moins devant l’Humanité entière et l’œil des siècles futurs.

On a resserré depuis lui la Scène qu’il tendait visiblement à agrandir ; on n’a plus voulu y admettre que certains hommes choisis et distingués par leurs titres et leur naissance c’est-à dire, les seuls que le Poète était censé pouvoir fréquenter décemment. La vanité et l’insuffisance ont également trouvé leur compte à ce rétrécissement puéril. Le Poète s’est cru responsable, pour ainsi dire, de ses personnages ; il ne les a introduits qu’avec la plus grande réserve : mais dès ce moment il a celle de voir les objets les plus faits pour être représentés ; il a pris le vêtement pour l’homme ; il n’a point su mettre à profit ce qui devait parler si éloquemment à tous les yeux. Enfin, au nom de la bonne compagnie, on le vit subtiliser le trait large et vigoureux que Molière ‘avait rendu parlant. Comme ce trait était délicat et délié, il crut l’avoir rendu plus parfait ; mais il devint imperceptible, et de jolies miniatures, brillantes, pointillées et froides, remplacèrent le vaste tableau de la Nation, mine inépuisable qu’on désapprit à fouiller. Les Auteurs se concentrant dans un point unique, à raison de leur incapacité, s’admirant dans leur jargon étudié ; devinrent de jour en jour plus aveugles et oublièrent la multitude, qui, en revanche, ne les aperçut point.

Un goût exquis pour les petites choses, et, par-là même, étroit et pusillanime, amena donc des beautés conventionnelles, et fit disparaître ces touches hardies et fortes, qui peignent l’homme dans toutes ses attitudes. On voulut embellir, sous de faux agréments, ce qui avait tant de charme sous des traits un peu grossiers si l’on veut, mais nus et saillants ; et il se trouva à la fin que tous ces raffinements de société ne laissaient plus reconnaître l’empreinte de l’âme humaine.

Ainsi la Comédie, à qui le bon Molière avoir su donner une figure animée, un rire franc, un front populaire, dégénéra sous les habits brillants et dorés dont on l’affubla à tout propos. Les Marquis modernes, en expulsant les Bourgeois, chassèrent le naturel et la simplicité. Le jargon brillante succéda au langage naïf ; on eût dit que la Nation avait changé d’idiome et n’avoir plus de physionomie, parce qu’il ne se trouvait plus que des Peintres maniérés et des Écrivains fantasques. L’impuissance, toujours féconde en discours, mit tout en œuvre pour se justifier, et accusa solennellement le peuple de n’avoir plus rien de pittoresque ; et le peuple ignora le reproche et la justification. De-là naquirent ces copies rebattues qui vont encore en s’affaiblissant ; le trait original s’éloigna et disparut. Nos Pièces tracées d’après des êtres, que le Poète seul soutient avoir vu dans le monde, n’eurent aucun caractère de vérité, et se réduisirent au mérite du style ; à quelques dialogues élégants, à quelques traits d’esprit, pâles et mourantes étincelles ; mais ces personnages sans physionomie, créés de fantaisie frappés dans tout leur ensemble du vice héréditaire de leur origine, ne laissèrent point dans la mémoire de trace distincte. Que le luxe, père de cette vaine Comédie, vante après cela le poli de l’expression ; que me sont ces idées rétrécies et froides, images du cœur dont elles émanent ?

Ô Molière ! Molière, tu n’est plus ! et à mesure que les années s’accumulent sur ta cendre, ton génie s’enfonce plus avant dans la tombe ; la même Nature que tu peignis en sous nos yeux, et nous sommes allez dégénérés, pour la voir basse et ignoble, où tu l’apercevais vivante et riche ; c’est notre couleur qui est trompeuse et non la tienne. Au milieu de tant d’observations fines délicates et multipliées, et avec notre esprit tout en épigrammes et en saillies, nous ne savons plus mettre la figure en mouvement, et la placer dans le tableau. C’est que nous courons après l’enluminure, et que nous laissons-là la fierté du dessein.

Le talent est donc un instinct supérieur au raisonnement, et qui supplée à toutes les combinaisons des critiques. Les Auteurs s’épuisent en réflexions innombrables, et leur théorie transcendante, aboutit à de petites créations languissantes, semblables à ces pauvres enfants à demi ébauchés, qui portent, sur un front pâle, l’image d’un père efféminé. Molière possédait cet instinct qui crée sans disserter, et qui imprime la vie pour différentes générations. C’était peu, il savoir le reconnaître en autrui. Il devina le génie de La fontaine, alors presqu’universellement méconnu. Despréaux et Racine se croyaient de bonne foi, supérieurs à Lafontaine ; ils le jugeaient, ils le raillaient, ils allaient même jusqu’à une espèce de dédain ; ces deux Écrivains, si loin de la naïveté, ne sentirent pas son extrême mérite, Molière, génie original, sentit Lafontaine, et dit de La fontaine et d’eux, ils ont beau faire, ils n’effaceront pas le bonhomme. Jugement remarquable, et qui décèle un esprit clairvoyant, car une erreur générale fait illusion aussi aux hommes supérieurs. Où est l’Écrivain de nos jours qui sache apprécier un Auteur contemporain d’une manière aussi décidée et avec un tact aussi sûr ? On est plus souvent encore injuste par insensibilité, que par envie.

En 1661, Paris avait cinq Théâtres, et c’était le moyen de donner à l’Art tout son développement. Aussi, ce furent les beaux jours de la Scène française. Les circonstances ne créent point le génie, niais elles aident à son essor. Molière avait un théâtre à ses ordres ; il pouvait essayer ses ouvrages, en voir préalablement les effets et les corriger à plusieurs reprises. Il avait la protection du Monarque, dont le coup d’œil était fait pour l’enflammer. Il avait des amis illustres qui chérissaient son Art. Il était encouragé par ces applaudissements journaliers, qui soutiennent le Poète, et lui ordonnent de nouvelles compositions. Il ne se faisait imprimer qu’après avoir été joué vingt ou vingt-cinq fois ; et les Lecteurs favorablement disposés par le succès, en lisant les pièces, revoyaient le jeu des Acteurs. Il touchait le revenu légitime de ses honorables travaux, et cela montait à près de trente mille livres par an. Il n’avait pas à ses oreilles, le bourdonnement monotone et continu de ces insectes folliculaires qui troublent plus qu’ils ne nuisent, qu’on écrase et qui renaissent. Aujourd’hui, quiconque s’abandonne à cette carrière devenue plus difficile, espérerait vainement quelques-uns de ces avantages.

P. S. J’ai rendu à la mémoire de Montesquieu le même hommage qu’à celle de Molière ; la Pièce est intitulée : Montesquieu, à Marseille, son impression a précédé de deux années la représentation du Bienfait anonyme de M. Pilhes. J’avoue que je ne me suis pas vu sans peine prévenu par un Ouvrage inférieur au mien, et où l’on n’a dérobé plus d’une intention. Il m’en avait coûté de faire parler, Montesquieu, le langage de ce rare Penseur étant un des plus difficiles à saisir ; M. Pilhes ne s’y est nullement attaché.

ACTE I

Scène première

MOLIÈRE, seul, assis devant une table, la plume à la main

Combien la carrière de l’Homme-de-Lettres est encore rétrécie par les usages tyranniques, auxquels on veut l’assujettir ! On attend de lui de nouveaux Ouvrages, et on le subordonne à toutes les misères des sociétés ! On veut qu’il représente dans le monde, et qu’il compose au cabinet, c’est-à-dire, dire, que l’on exige tout-à-la-fois qu’il soit auteur et homme oisif, deux choses incompatibles... Quand je ne voudrais pas écrire, le genre humain m’y forcerait par ses extravagances... Il me faut rêver à mon Malade Imaginaire, à mon Envieux, à mon Homme de Cour... Oh ! je garde celui-ci pour le dernier... Si la mort ne me surprend point, on verra un miroir... Il est des choses que l’on pense quelquefois trop fortement pour pouvoir les écrire, et ce sont celles-là qui sont ordinairement perdues pour la postérité. J’oserais dire ce qu’on n’a pas encore dit. Il faut pour cela : du courage ! Oh ! j’en ai. Une voix secrète me dit que : je dois livrer la guerre aux vices. Toujours libre et maître de ma pensée... Le silence me favorise... Voici le vrai temps de la méditation. Revoyons mon plan, car c’est du plan surtout que dépend tout le reste... Ah ! j’allais oublier... j’ai trouvé, pour ma chère traduction, une image heureuse qui rend bien mieux...

Il cherche dans ses papiers.

Où donc est mon cahier ?... Il était-là... Je ne le trouve point.

Il appelle...

Lesbin, Lesbin, Lesbin !... Ce drôle-là est fait pour tourmenter ma vie... Lesbin, Lesbin, Lesbin !

Scène II

MOLIÈRE, LESBIN

LESBIN, accourant.

Monsieur...

MOLIÈRE, en colère.

Tu es entré dans mon cabinet ?

LESBIN.

Oui, Monsieur.

MOLIÈRE.

Eh quoi y faire, dis moi ?

LESBIN.

Eh ! pardi, Monsieur, ranger vos livres, vos papiers, qui sont-là jetés pêle-mêle.

MOLIÈRE.

Mes papiers !... Tu t’es donc avisé d’y toucher ?... Réponds-moi ?... Tu m’as pris un cahier comme celui-ci.

LESBIN, riant bêtement.

Ne voilà-t-il pas un grand mal ?... Si c’était du papier blanc, à la bonne heure, vous pourrez gronder comme vous faites : quoique nous ne sachions pas lire, nous apercevons bien ce que c’est qu’une belle écriture...

MOLIÈRE.

Eh bien ! pendard ! me diras-tu si tu as pris ?...

LESBIN.

Eh bien, oui, Monsieur, nous avons pris un papier comme celui-là, parce que nous l’avons trouvé par terre, sous votre bureau, et qu’il était partout griffonné...

MOLIÈRE.

Eh ! qu’en as-tu fait, malheureux !... Où est-il, où est-il ?...

LESBIN.

Ne vous mettez pas en colère : il n’est pas perdu ; nous l’avons bien employé...

MOLIÈRE.

Finiras-tu, bourreau, de me dire ce que tu en as fait ?... J’en suis dans un tremblement !...

LESBIN.

Comme vous êtes pâle, pour si peu de chose !... faire un train pareil à un pauvre domestique !... et vous êtes philosophe !...

MOLIÈRE.

Mais voyez un peu ce drôle-là.

LESBIN.

Eh bien, vous allez le revoir, votre beau cahier où il n’y a pas tant seulement grand comme doigt de blanc... vous allez le revoir.

Il sort.

Scène III

MOLIÈRE, seul

L’imbécile ! il en aura fait quelqu’enveloppe... Au moins je respire ; j’appréhendais fort qu’il ne s’en fût servi pour faire du feu... Un Poème, auquel je travaille depuis tant d’années !...

Scène IV

MOLIÈRE, LESBIN, entrant avec une perruque toute papillotée

LESBIN.

Le voilà ; le voilà votre papier, bien employé, je m’en vente... Grondez, grondez présentement, si nous sommes en faute.

MOLIÈRE, dans la plus grande colère.

Ah le bourreau ! le bourreau ! je ne m’y retrouverai jamais... J’en perdrai la tête... Pour cela je suis bien malheureux... Que de temps, que de soins ! que de peines perdues.

LESBIN.

Il est vrai que nous avons été plus de deux heures à cette besogne ; mais allez-vous nier à présent que vous ne m’avez pas dit vous-même ici tantôt, de la mettre en papillotes ?

MOLIÈRE.

Va-t’en butord, esprit bouché... va-t’en... Retire-toi sur le champ, de peur que je ne t’assomme.

LESBIN, à part.

Il a le diable ad corps, avec son chiffon de papier.

MOLIÈRE.

Ah ! quelle perte !...je me ne possède plus : puisque c’est ainsi

Dans son dépit, il déchire son cahier et le jette au nez de Lesbin.

tiens, tiens, ôte-moi tout cela de dessous les yeux... Brûle, brûle tout, que je n’en revoie jamais un seul morceau... pas un seul morceau, entends-tu ? ou je te chasse... Et si jamais tu oses toucher au moindre de mes papiers... Mais j’aurai toujours la clef sur moi...

LESBIN.

Monsieur.

MOLIÈRE, le menaçant.

Si tu ne t’en vas pas tout de suite... prends garde... Réplique. Réplique un seul mot.

LESBIN, ramassant les morceaux de papier.

Mais attendez du moins que j’emporte tout...

À la porte.

Donnez-vous bien de la peine à mettre la perruque en papillotes !... voilà comme on vous traite.

Scène V

MOLIÈRE, seul

C’en est donc fait de mon Poème chéri... Je faisais cette traduction avec tant de volupté ! j’avais rendu plusieurs morceaux si heureusement... dans ce Lucrèce, une si belle philosophie, si bien d’accord avec mes pensées... Ah ! qu’il me faut de courage pour supporter cet accident... Mais je me suis trop abandonné à ma première vivacité... Il ne m’eût peut-être pas été impossible d’en retrouver la plus grande partie... Oui, en rassemblant avec patience les fragments... Et d’ailleurs, à quoi sert de brûler l’autre moitié, Lesbin, Lesbin...

Scène VI

MOLIÈRE, LESBIN

LESBIN, derrière le Théâtre.

Monsieur.

MOLIÈRE.

Rapporte-moi tout ce que tu as ramassé, et jusqu’au moindre petit morceau ; entends-tu ? que rien ne se perde ?

LESBIN, entrant.

Quoi, Monsieur, ce que vous venez de déchirer tout à l’heure ?

MOLIÈRE.

Oui, oui, dépêche-toi de tout rapporter.

LESBIN.

Ah ça, Monsieur, si vous le faites exprès, vous n’avez qu’à le dire... Vos lubies à la fin me feront tourner la cervelle.

MOLIÈRE, avec une colère concentrée.

Je parie qu’il a déjà tout brûlé.

LESBIN.

Mais n’ai je pas bien fait ?... d’après votre ordre.

MOLIÈRE.

Est-il possible ! ah ciel !

LESBIN, à part.

Ah ! quel homme, quel homme !

Haut.

Comment, ne m’avez-vous pas dit de brûler tout, et sous peine ?...

MOLIÈRE.

Oui, oui, maraud, oui je te l’ai dit : tu as bien fait ; à merveille, butord... Va-t’en et laisse-moi en repos : sortiras-tu bien vite ?

LESBIN, en sortant.

Oh ! que de patience il faut avoir.

Scène VII

MOLIÈRE, CHAPELLE

CHAPELLE.

Bonjour, Molière...

MOLIÈRE.

Bonjour, Chapelle.

CHAPELLE.

Qu’est-ce donc ? vous voilà de bien mauvaise humeur ?

MOLIÈRE.

Il est vrai.

CHAPELLE.

Tous les jours un visage plus sombre. Mais quel contraste, mon ami, entre votre personne et vos écrits ! :... Tandis que votre génie divertit toute la France, il ne vous inspire pour votre compte que des idées mélancoliques... Allons, prenez sur vous de la gaieté... Il n’y a que cela de bon.

MOLIÈRE.

Croyez-vous que je puisse être comme vous, toujours disposé à la joie et à la dissipation ?

CHAPELLE.

Et qui vous en empêche ?

MOLIÈRE.

Ce que j’ai en tête.

CHAPELLE.

Eh bien, n’écrivez plus... Laissez-là le Théâtre. Je ne voudrais pas, moi, de la gloire d’Homère, s’il fallait cesser d’être libre et heureux.

MOLIÈRE.

Oh ! si je n’étais pas engagé dans la carrière... Mais je vous le dis, s’il fallait recommencer, j’aimerais mieux, voyez-vous, porter le mousquet, traîner une besace, que de continuer la cruelle vie d’avoir des Comédies à faire, et des Comédiens à conduire.

CHAPELLE.

Mais quel motif vous a inspiré ce prompt dégoût ? qu’avez-vous, Molière ?

MOLIÈRE.

J’ai... Comment vous le dire, vous qui riez de tout !

CHAPELLE.

Et voilà ce que valent à-peu-près les choses de ce monde.

MOLIÈRE.

Le Public devient plus que jamais inconcevable dans les jugements ; il obéit à des mouvements aveugles dont il ne se rend pas compte.

CHAPELLE.

Il est ainsi.

MOLIÈRE.

Et puis les persécutions de mes ennemis, leurs sourdes intrigues, leurs cabales, leur triomphe enfin, malgré qu’on les connaisse pour ce qu’ils sont.

CHAPELLE.

Ah ! j’entends... La défense de représenter l’Imposteur est un poids, dont vous ne pouvez vous délivrer.

MOLIÈRE.

Eh ! prétendez-vous que je demeure calme à un pareil revers ? une pièce annoncée depuis si longtemps, le Public assemblé, la salle éclairée ; un quart-d’heure avant la représentation, arrive, comme un coup de foudre, l’ordre fatal, l’ordre du Roi.

CHAPELLE.

Mais le Roi, à ce qu’il me semble, avait déjà interdit une fois cette Comédie : il y avait donc une témérité inouïe à violer son ordre, et vous êtes coupable...

MOLIÈRE, vivement.

Je ne suis point coupable. Le Roi, après la défense ; avait voulu lire la Pièce : l’ayant lue ; il l’avait approuvée ; sa justice avait daigné lever l’interdiction. Malheureusement la permission n’était que verbale : il partit pour la Flandre, où ses conquêtes l’occupent tout entier, mes ennemis ont profite de son éloignement pour m’opposer de nouveaux obstacles. Mais j’ai dépêché vers Sa Majesté un homme intelligent et zélé, et j’attends, d’un moment à l’autre, la permission telle qu’on l’exige.

CHAPELLE.

À la bonne heure, il faut... attendre.

MOLIÈRE.

Que vous parlez fort à votre aise ! S’il y à tant de mauvais consolateurs, c’est que chacun console selon son caractère, et non félon le caractère de malheureux.

CHAPELLE.

Mais vous avouerez aussi que vous avez été bien imprudent, en allant démasquer d’une main violente, cette espèce d’hommes dangereux, que vous auriez dû ménager.

MOLIÈRE.

Ménager, dites-vous ! ménager ! Oh ! que je suis loin de vos idées !... Eh ! contre qui écrire avec force, s’il vous plaît ? Ce sont-là les vrais ennemis de la société. Ils le glissent jusques chez moi ; un Pirlon me calomnie dans mes propres foyers. C’est presque se ranger dans la classe des méchants que de leur pardonner. Il est bien incroyable qu’on me blâme par où je mériterais quelques louanges. Qu’y a-t-il de plus funeste au monde, que l’hypocrisie ?

CHAPELLE.

Vous avez raison, mais je voudrais vous voir plus calme : vous nous donnez au Théâtre des scènes plaisantes, et dans l’intérieur de votre maison, vous n’enfantez pour votre compte que des pensées lugubres.

MOLIÈRE.

J’étudie les hommes, et depuis que j’apprends à les connaître, et à lire dans leurs cœurs, je puis faire rire sans doute ; mais, s’il faut l’avouer, je n’ai plus envie de rire.

CHAPELLE.

Tant-pis ; il n’y a que cela de bon ici bas. J’ai trop d’esprit, moi, pour me sacrifier à des hommes qui sont au moins ingrats, quand ils ne sont pas cruels.

MOLIÈRE.

Vous auriez tort... N’êtes-vous pas l’oracle des soupers ?

CHAPELLE.

Je m’en vante... Le plus beau jour de ma vie fut celui, où j’enivrai le sévère Despréaux qui déclamait contre le vin... Oh ! je n’obtiendrai jamais sur vous cette victoire.

MOLIÈRE.

Je n’ai n’y vos loisirs, ni vos goûts.

CHAPELLE.

On se les donne : moi, né pour l’indépendance et la liberté, plus sensible aux plaisirs qu’à la gloire, j’ai préféré les douceurs, d’une vie libre et voluptueuse à la contention, ou plutôt à l’inutilité de l’étude. Imitez-moi... la promenade, la conversation, la table ; voilà ce qui s’appelle vivre... Le reste est folie. Quelle sorte de jouissance trouvez-vous dans cette gloire, que vous me vantez à tout propos.

MOLIÈRE, souriant.

Oh ! c’est-là notre secret.

CHAPELLE.

Pauvre ami ! que vous achetez cher cette réputation, qu’on vous conteste encore. Livré d’un côté aux critiques impitoyables, harcelé de l’autre par la satyre insolente, tout, jusqu’à l’histoire de votre maison devient l’objet de la maligne curiosité du Public.

MOLIÈRE.

Comment ?

CHAPELLE.

On parle des femmes que vous avez chez vous, de la mère, de la fille ; la mère est jalouse, la fille est amoureuse...

MOLIÈRE.

Paix, mon ami, de la discrétion !

CHAPELLE.

Ne craignez rien ; mais comptez-vous vous marier... là, sérieusement ?

MOLIÈRE.

Oui... J’aime...

CHAPELLE.

Vous voulez épouser pour autrui.

MOLIÈRE.

Cruel ami !

CHAPELLE.

On épouse la beauté ; son charme disparaît bientôt, mais son danger subsiste aussi longtemps qu’elle... Point de femmes, point de vers, que ces vers inspirés qu’on fait là malgré loi. Liberté, bonne table, propos joyeux, telles sont les jouissances de la vie, c’est bien assez pour l’infortune que d’être auteur ; mais vouloir encore épouser !... Oh ! il n’y a plus de veux à faire pour votre bonheur, mon cher Molière !... Adieu, Horace buvait le salerne, qu’il vous en souvienne... On n’est heureux que le verre à la main. Apollon n’est qu’un vendeur de fumée.

MOLIÈRE.

Oui, mais de cette fumée-là, n’en a pas encore qui veut.

Scène VIII

MOLIÈRE, seul

Et nous sommes amis quoique aussi opposés dans nos goûts !... Mais on passe si rapidement sur la terre, qu’on n’a que le temps de prendre ses amis, et non de les choisir... Isabelle ne vient point... Elle seule écarte les chagrins qui m’assiègent ; et quand je la vois, il me semble que tout s’éclaire autour de moi.

Scène IX

MOLIÈRE, ISABELLE

ISABELLE, se montrant.

Puis-je entrer ?

MOLIÈRE, allant à elle.

Hé ! je ne désire, je ne veux, je n’appelle que vous... Mais qu’y a-t-il ?... Vous tremblez ?...

ISABELLE.

Oui, je crains toujours que maman ne nous surprenne... Elle est sans cesse sur mes pas... Si elle allait découvrir que nous nous aimons.

MOLIÈRE.

Qui le lui dirait ? d’où s’apercevrait-elle ?...

ISABELLE.

Si elle ne devine pas vos sentiments, elle pourra pénétrer les miens.

MOLIÈRE.

Eh ! pourquoi lirait-elle plutôt dans votre cœur ?

ISABELLE.

Parce que j’aime plus que vous n’aimez.

MOLIÈRE.

Je vous ai fait le serment que je n’aurai point d’autre femme que vous ; je le remplirai...Mais j’ai à ménager votre mère : elle est d’un caractère emporté, violent, et jalouse de vos charmes ; pour tout dire en un mot, je la crois votre rivale.

ISABELLE.

Je le fais, et voilà ce qui m’alarme.

MOLIÈRE.

Aller, vous êtes une enfant... Ne fûtes-vous pas dans tous les temps l’objet de ma tendresse ?

ISABELLE, effrayée.

Ô ciel !... je vous l’avais bien dit, qu’elle était toujours sur mes pas... Je l’entends... elle va me maltraiter, si elle nous rencontre tête-à-tête.

MOLIÈRE.

Ne vous troublez point... Avez-vous un rôle dans votre poche ?

ISABELLE.

Oui, j’ai celui de Marianne.

MOLIÈRE.

Bon !... Vite, commencez vers le milieu... Je vous gronderai un peu, autant que je le pourrai du moins.

Scène X

LA BÉJART, dans le fond, MOLIÈRE, ISABELLE, faisant le rôle de Marianne

MOLIÈRE, faisant le rôle d’Orgon.

C’est parler sagement ; dites-moi donc, ma fille,

Qu’en toute la personne un haut mérite brille,

Qu’il touche votre cœur, et qu’il vous serait doux,

De le voir par mon choix devenir votre époux.

Eh !...

MARIANNE.

Eh !

ORGON.

Qu’est-ce ?

MARIANNE.

Plaît-il ?

ORGON.

Quoi ?

MARIANNE.

Me suis-je méprise ?

ORGON.

Comment ?

MARIANNE.

Qui voulez-vous, mon père, que je dise

Qui me touche le cœur, et qu’il me serait doux

Devoir, par votre choix, devenir mon époux ?

MOLIÈRE, du ton de la réprimande.

Mademoiselle, Mademoiselle, vous avez une tête une tête !... Soyez donc, je vous prie, plus attentive et appuyez davantage... : Votre étourderie pourrais se rendre jusques sur la scène, et le parterre alors... Vous le savez, il prend de l’humeur... Recommencez ; je ne suis pas content de ce ton-là... Allons, point de mine ; longez mademoiselle, que c’est pour votre bien.

MARIANNE.

Qui voulez-vous, mon père, que je dise

Qui me touche le cœur, et qu’il me ferait doux

De voir, par votre choix, devenir mon époux ?

MOLIÈRE.

Bien. Tartuffe...

Se retournant comme par hasard et saluant la Béjart.

Pardon, Madame, je ne vous avais point aperçue... Nous répétions la scène entre Marianne et Orgon... Voici le rôle qu’elle ne tient pas encore à ma fantaisie, mais cela viendra...

LA BÉJART.

Mais quelle nécessité, je vous prie, de répéter un rôle pour une Comédie défendue, et qu’on ne jouera jamais.

MOLIÈRE.

Madame, y pensez-vous ? D’un moment à l’autre elle peut être représentée ; nous en avons du moins l’espérance. Ne m’ôtez pas l’agréable certitude, qu’au retour de notre cher camarade, la justice et la bonté du Roi auront donné un libre cours à nos talents... Il est donc de la prudence d’être en état de répondre à l’attente du Public, toujours avide de nouveautés.

LA BÉJART.

Et vous, Mademoiselle, qui vous a permis de venir ici répéter, avec Monsieur, un rôle sans mon aveu ?

MOLIÈRE.

Ah ! pardonnez-lui, Madame ; je n’ai que ma pièce en tête, et j’avais fait prier. Mademoiselle de vouloir bien descendre, afin qu’en cas de succès auprès du Roi, rien ne pût retarder la représentation.

LA BÉJART, à sa fille.

Sortez, Mademoiselle.

ISABELLE, à voix basse.

Vous me grondez, et c’est assurément pour rien.

LA BÉJART.

Que dites-vous-là ? vous murmurez, je crois.

ISABELLE.

Maman, je continuais tout bas mon rôle.

LA BÉJART.

Je vous défends dorénavant de répéter vos rôles avec d’autres qu’avec moi.

ISABELLE.

Mais, maman, Molière est l’auteur de la pièce ; hé, qui donc pourra m’enseigner mieux que lui ce que je dois faire ?

LA BÉJART.

Sortez, raisonneuse, et ne répliquez pas.

Scène XI

MOLIÈRE, LA BÉJART

LA BÉJART.

Mais avez-vous entendu, comme elle répond ?

MOLIÈRE.

Faites-lui grâce, Madame : pourquoi voulez-vous aussi m’ôter la gloire de la former à la déclamation ?

LA BÉJART.

Je crains que ma fille ne soit pas aussi simple que vous le dites ; et je pense vous connaître enfin l’un et l’autre.

MOLIÈRE.

Je ne comprends point...

LA BÉJART.

Puisqu’il faut vous parler plus clairement, vous commencez à la regarder avec trop de tendresse.

MOLIÈRE.

Je l’aimai dès son enfance.

LA BÉJART.

Votre conduite avec elle a pris un nouveau caractère, et qui me ferait penser...

MOLIÈRE.

Je l’ai toujours regardée comme si elle était ma fille.

LA BÉJART.

Soyez franc ; et si vous l’aimez en galant homme ; déclarez-le à la mère.

MOLIÈRE, à part.

Quelle ruse de femme...

Haut.

Moi, vous le savez, je la vois, je la chéris, je la traite en père.

LA BÉJART.

Si vous la chérissez, pourquoi tardez-vous à lui assurer un sort ?

MOLIÈRE, vivement.

Vous voulez la marier, Madame ?

LA BÉJART, à part.

Comme il m’échappe !

Haut.

Non ; elle est trop jeune.

MOLIÈRE.

Je crois qu’elle est dans l’âge, où l’on peut accepter un époux... Je l’établirai... Que puis-je faire de plus ?

LA BÉJART.

Mais vous pourriez lui servir de père.

MOLIÈRE.

C’est bien-là mon dessein... Nommez-moi celui qui pourrait lui convenir.

LA BÉJART.

Vous êtes un ingrat ; Molière ; vous ne voulez pas m’entendre : gardez-vous de la première jeunesse. Il vous faut, croyez-moi, une femme qui ne soit pas un enfant ; une femme sensée, qui vous apporte dot de fidélité, de tendresse et de flexibilité dans l’humeur : vous n’êtes pas un homme aisé à vivre.

MOLIÈRE.

Aussi, Madame, le mariage me fait peur !...

LA BÉJART.

C’est-là un autre tort... Le lien ne doit pas vous épouvanter, mais bien le choix. À quoi vous sert cette raison, que vous déposez dans vos ouvrages, si elle ne vous apprend pas à discerner les cœurs qui vous sont vraiment attachés ?... Égaré par une fantaisie passagère, vous pourriez faire une folie, qui ferait le malheur de toute votre vie prenez y garde. Ce conseil que je vous donne, est dicté par le désir de vous voir heureux : je sais mieux que vous peut-être ce qu’il vous faudrait.

MOLIÈRE.

Eh bien, Madame, lorsqu’il s’agira de faire un choix, je vous consulterai.

LA BÉJART, à part.

Avec quelle adresse il élude sans cesse !

Haut.

Vous n’aurez jamais à vous repentir de m’avoir écoutée.

MOLIÈRE.

J’en suis convaincu : plus l’on avance dans la vie, plus on est en état d’apprendre aux autres l’art de vivre.

LA BÉJART, piquée.

Il ne s’agit point ici de la prudence que donne le nombre des années ; Molière, beaucoup d’hommes avancent en âge, sans devenir plus sages ni plus prudents.

MOLIÈRE.

J’aime ce trait d’enjouement ; il me fait sortir du sérieux où je tombais...

Avec exclamation.

Ah ! Madame, voici notre cher Lathorillière.

Scène XII

MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE, en habit de campagne

LATHORILLIÈRE, embrassant Molière.

Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles !

Tirant un portefeuille.

Tenez, voici l’ordre signé de la main du Roi, qui révoque et anéantit la fatale interdiction.

MOLIÈRE, lui sautant au cou.

Vous me rendez l’âme, la vie, le courage... Ah ! mon cher ami ! ah ! le grand Monarque ! je consacre ma vie entière à ses divertissements... Je suis payé, récompensé de tous mes travaux... Holà quelqu’un.

Lesbin paraît.

Scène XIII

MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE, LESBIN

MOLIÈRE, à Lesbin.

Allez vite ; que l’on arracha les : affiches, que l’on en fasse de nouvelles, que l’on annonce pour ce soir la représentation de l’Imposteur... Ah ! Messieurs les fourbes, je vous tiens ! Voici mon tour !... Quelle rumeur dans leur sainte cohorte ! Eh, va donc.

LESBIN.

Oui, Monsieur, nous allons arracher les vieilles affiches, et crier au coin des rues, de toutes nos forces, Ce soir on donnera l’imposteur et par ordre du Roi ; en criant, par ordre du Roi : N’est-il pas vrai, Monsieur, que je ferai bien de répéter cela à tous les passants, afin que tout le monde le sache ?

MOLIÈRE.

Oui ; cours, cours ; que ta voix perce l’oreille et le cœur de mes ennemis ; qu’ils pâlissent à cette annonce imprévue.

Lesbin sort.

Scène XIV

MOLIÈRE, LA BÉJART, LATHORILLIÈRE

MOLIÈRE.

Je ris déjà en voyant leurs physionomies s’allonger, quand ils liront les affiches nouvelles.

À la Béjart.

Et vous, Madame, ne perdez pas un seul instant ; allez répéter votre rôle avec votre fille... Songes sur tout à notre dernière conversation ; elle roulait sur les convenances toujours trop oubliées sur la scène.

LA BÉJART, un peu piquée.

Je sais... je sais, Molière...

MOLIÈRE, frappant du pied.

Vous savez... vous savez... de grâce songez y ; point de parure, point d’ajustement : le Public n’a pas besoin de vos atours ; ne savez-vous pas que vous êtes incommodée dans la pièce ?

LA BÉJART.

Mais, a-t-on jamais pris garde, avant vous, à de pareilles minuties ?

MOLIÈRE.

Madame, tout ce qui altère la vérité est de la plus grande conséquence. Le costume aide à l’illusion autant que le jeu, et comme un rien détruit cette illusion précieuse, rien n’est à négliger.

LA BÉJART.

Vous avez raison, Molière ; je vais tout employer pour vous satisfaire et vous prouver mon attachement.

À part.

Que je m’estimerais heureuse, si, à force de soins, je pouvais épouser cette homme illustre, et porter bientôt le nom de Molière !

Scène XV

MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE

MOLIÈRE.

Mon ami, je suis au comble de mes vœux ; mais je brûle d’entendre quelques détails.

LATHORILLIÈRE.

J’ai présenté votre requête au Roi ; il l’a reçue, et après l’avoir lue, il a souri, et voici les paroles : Dites à Molière qu’il sera content ; que je déteste l’hypocrisie ; et que je ne trouve pas mauvais que les coupables soient immolés en plein théâtre.

MOLIÈRE.

Ces paroles me consolent ; j’en avais besoin, mon ami ; j’étais abattu sous l’effort de cette cabale abominable... Et puis cette foule d’envieux... de détracteurs.

LATHORILLIÈRE.

Bravez tous ces ennemis, qui disparaîtront demain. Vous avez créé la Comédie ; vous en avez fait un miroir immortel, devant lequel le vice et le ridicule one reculé de surprise et d’effroi. Eh ! ne vous rappelez vous plus ces applaudissements, qui ont soutenu, encouragé vos premiers efforts ?

MOLIÈRE, avec une joie concentrée.

Ce dont je me souviendrai toujours avec une douce émotion, mon ami, c’est la voix de ce vieillard, qui ; perçant le bruit tumultueux du parterre, me cria, à ma première pièce : Courage, courage, Molière ! voilà la bonne comédie. En vérité, c’est à cet homme là que je dois tous mes succès.

LATHORILLIÈRE.

Eh bien donc je vous répéterai, comme le vieillard, du parterre, et à plus juste titre encore : Courage, courage.

MOLIÈRE.

Oui, oui, courage ; il me manque en vérité... Les indignes rivaux qui m’opposent de viles parades, que le Public applaudit, tout en les méprisant...

LATHORILLIÈRE.

Il n’est pas possible que ces rivaux l’emportent, après les modèles que vous avez tracés.

MOLIÈRE.

Je frappe ceux que les lois ne peuvent atteindre ; j’aide à leur impuissance. C’est pour l’intérêt général que je combats ; et quand l’Écrivain a pour foi la vérité, l’honneur, la vertu, que les armes sont fortes et puissantes !

LATHORILLIÈRE.

Armes dignes de vous, dignes de l’homme qui ne reçut du Ciel le talent de peindre, que pour imprimer au vice les plus odieuses couleurs... Venez, et soyez sûr que c’est un laurier plus vert encore que les précédents, qui va ceindre votre tête.

ACTE II

Scène première

PIRLON, LA FOREST

PIRLON s’avance à pas de loup sur la pointe du pied, regarde de côté et d’autre, écoute à une porte, regarde par le trou de la serrure, et revient précipitamment à la porte, où il frappe quelques coups, à petit bruit.

Holà quelqu’un !... Y a-t-il quelqu’un ici ?

La Forest paraît.

J’ai frappé avant d’entrer... Me préserve le ciel de vouloir surprendre !...

LA FOREST.

Votre servante, Monsieur Pirlon. Voilà tantôt un Carême qu’on ne vous a vu...

PIRLON.

Avec votre permission, honnête et belle demoiselle... Votre maître est-il sorti ?

LA FOREST.

Oui, Monsieur ; tous les marins à cette heure-ci, notre maître va au théâtre faire des répétitions...

PIRLON.

L’intérêt que je prends à lui... Ô ciel !... Pauvre infortuné !

LA FOREST.

Que voulez-vous dire, Monsieur ? que lui serait-il arrivé ?

PIRLON.

Si vous aimez votre maître...

LA FOREST.

Si je l’aimons !... de tout notre cœur.

PIRLON.

Hélas ! c’est un homme perdu !

LA FOREST.

Notre maître, un homme perdu !

PIRLON.

Oui, ma fille... je l’ai vue cette affiche scandaleuse, qui offense le ciel. Il ose jouer des gens de bien, sous le non d’hypocrites... Le ciel aveugle ceux qu’il veut frapper en la colère...

LA FOREST.

Mais, Monsieur, si c’est pour cette nouvelle Pièce qu’on va donner aujourd’hui, que vous le regardez comme tant coupable, je vous assurons bien qu’il n’y a point de mal dans tout cela. Il nous l’a lue, afin que vous le sachiez, et le tour d’un bout à l’autre ; et c’est bien bonnement dit.

PIRLON.

Ah ! la Forest, la Forest !... Vous ne connaissez pas le monde... vous êtes loin de soupçonner les scélérates ruses de votre maître. Sachez qu’il est agité de l’esprit malin qui l’inspire nuit et jour...

LA FOREST.

Oui, il est malin, c’est bien vrai ça ; il est malin, mais il n’est pas du tout méchant.

PIRLON.

Lui, c’est un démon.

LA FOREST.

Comment entendez-vous cela ?

PIRLON.

Semer de porte en porte de pieux conseils, et se mettre au fait de l’intérieur des maisons, pour mieux appliquer le remède au mal, c’est, selon lui, chercher à brouiller les maris et les femmes, à séduire les épouses et les filles ; prêter de l’argent à ceux qui en ont besoin, et s’assurer qu’ils le rendront exactement, afin d’être en état de le prêter à d’autres, c’est usure ; prendre les intérêts du ciel, si fréquemment blessés dans ces jours de corruption, c’est servir ses propres intérêts ; donner des avis salutaires aux pères sur le dérèglement de leurs enfants, c’est vouloir, par un adroit coup de main s’approprier leur héritage... Un peuple volage l’écoute, l’environne, applaudit à ses bons mots. L’esprit, ma très chère fille, est si dangereux, quand la soumission du cœur ne l’accompagne point. Plut à Dieu qu’il eût celle-ci ! Je n’en dirai point davantage ; le zèle seul me transporte... Que le ciel l’éclaire, le change, et lui fasse miséricorde.

LA FOREST.

Mais, Monsieur, vous nous faites vraiment peur, en nous parlant de ce ton-là... Vous roulez des yeux terribles... Ah ! mon Dieu !

PIRLON, d’un ton véhément.

Tremblez, tremblez pour votre maître : non-seulement il irrite le ciel, mais il va tomber encore sous la colère du Roi.

LA FOREST.

Sous la colère du Roi !... Ah ! tout mon sang se fige...

PIRLON.

Cet ordre dont il se vante, il a eu l’audace de le supposer. Oh ! il la paiera de la tête cette témérité, et les personnes qui viennent à lui, feront toutes enveloppées dans sa disgrâce.

LA FOREST, jetant un cri.

Miséricorde !... ah ! Monsieur, je vous assurons que nous sommes bien innocente de tout ce qu’il a fait.

PIRLON.

Pas tan, pas tant que vous l’imaginez, ma fille... vous le servez à table ?

LA FOREST.

Oui.

PIRLON.

Vous contribuez à l’entretien de la personne ?

LA FOREST.

Oui.

PIRLON.

Vous le soulagez quand il est malade ?

LA FOREST.

Oui ; c’est bien notre devoir.

PIRLON.

De votre propre aveu vous avez pris goût à la lecture de ses pièces ?

LA FOREST.

Oui, il aime par fois à nous les lire, et je lui disons notre avis, franc et net.

PIRLON.

Et cela ne vous fait pas de peine à entendre ?

LA FOREST.

Oh ! tout au contraire, je rions ; et notre maître... allez, il est bien content, quand il nous voit rire.

PIRLON.

Vous avez ri ?

LA FOREST.

Eh ! qui s’en empêcherait ?... c’est parfois si drôle.

PIRLON, avec véhémence.

Allez, vous êtes la complice de ses œuvres.

LA FOREST.

Nous !... Est-il possible, bon Dieu !

PIRLON.

Vous êtes coupable d’avoir ri... Et quelle pièce vous a-t-il lue ? Voyons. Serait-ce cette abominable Comédie, où il joue un honnête personnage, sous le nom d’imposteur ?

LA FOREST.

Ah, ah ! n’est-ce pas celle-là où il y a un homme qui dit tout ce qu’il n’a pas dans le cœur ? j’avons dit : Celui-là ressemble à des gens de notre connaissance.

PIRLON.

Le scélérat !... Vous êtes sous un bien funeste toit... Je veux vous en tirer, afin que le châtiment ne s’étende pas jusqu’à vous, et vous placer chez un homme très riche, qui ne tardera pas à faire son testament, et qui en attendant vous donnera de bons gages.

LA FOREST.

Mais, notre maître nous en donne de fort bons.

PIRLON.

Ce vieillard, dont je vous parle, écoutez-bien, n’a ni enfant, ni héritier... Vous devez le préférer à Molière, qui mène une vie si scandaleuse.

LA FOREST.

Je ne voyons point cela... Il est parfois un peu grondeur, le cher homme ; mais pardi ! c’est-là son seul défaut... Du reste, bon, humain, charitable.

PIRLON.

Molière, charitable !

LA FOREST.

Pardi ! nous le savons bien peut-être... Il y a toujours dans son cabinet des gens bien misérables, presque nus, à qui il baille de l’argent et des habits... Dernièrement encore, en revenant d’Auteuil, il rencontre un pauvre ; ne voilà-t-il qu’il lui met dans la main on louis ? Celui ci tout émerveillé, court après lui : Ah ! mon bon Monsieur, vous vous êtes surement trompé ; ce n’est pas-là du cuivre, c’est de l’or... Tiens, en voilà un second, répartit bravement notre maître ; et tout le long du jour il ne cessait de dire : Où la vertu va-t-elle se nicher !

PIRLON, lui présentant une bague.

Voici une bague, ma fille, dont je veux vous faire présent ; prenez... Je vous assure que tout le monde ost révolté de sa conduite.

LA FOREST, prenant la bague.

Il est bien vrai que le monde jase un tantinet.

PIRLON.

Ne vous a-t-il pas fait quelquefois quelques petites agaceries ?

LA FOREST.

Qu’est-ce que cela veut dire, s’il vous plaît ?

PIRLON, d’un air cossard.

Là, de ces petites caresses ?...

LA FOREST.

Non, non, Monsieur ; il a toujours respecte notre vertu ; et d’ailleurs, quoique pauvre servante, j’aurions...

PIRLON, lui présentant un étui.

Prenez cet étui... Je vous dispense de répondre sur ce chapitre... toute fille... je m’entends... Mais ces deux femmes, la mère, la fille ? songez-y bien, ne mentez point ici ; ce n’est plus pour votre compte. Rappelez-vous tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez soupçonné ; tout ce qu’on a pu dire, imaginer, répéter...

LA FOREST.

Mais il les aime toutes deux, à ce qu’on dit autour de nous.

PIRLON, avec exclamation.

Toutes deux !... Ah l’infâme !... le pécheur !

LA FOREST.

Cependant, Monsieur, je n’avons aucun témoignage.

PIRLON.

Point de cependant, ma fille, l’inceste est prouvé... Eh, dites-moi, Molière ne crie-t-il pas souvent dans sa maison, ne gronde-t-il pas ses domestiques, comme vous me le disiez tout à l’heure ?

LA FOREST.

Oui, cela arrive par fois... si l’on vient à l’interrompre, lorsqu’il est rencogné dans son cabinet, où il griffonne des heures entières ; allez, allez, c’est alors un beau train.

PIRLON, avec emphase.

Le voilà, le voilà l’homme atrabilaire, misanthrope, insociable, fougueux, emporté, irascible, qui ne sait point mettre un frein à sa colère, et qui veut gourmander les passions d’autrui... Mon enfant, où êtes-vous ? Bon Dieu ! dans quel séjour ! Il vous arriverait avant peu quelque grand malheur... Et vos profits sont de combien ?...

LA FOREST.

Cela va à quatre écus par mois.

PIRLON, en levant les épaules.

Quatre écus par mois ! Vous en aurez dix dans la sainte maison où je veux vous faire entrer dès ce soir...

LA FOREST.

Dix écus par mois ! bien vrai ? oh ! je vas demander mon congé. Dix écus par mois !... Hé ! tenez, entre nous, je sommes lasse d’obéit aux caprices de deux femmes qui, tant que la matinée dure, ne font que considérer leur figure dans le miroir, et qui nous grondent après, quand par hasard je nous y regardons... Dix écus de profits par mois !... Il faut que je vous disions encore quelque chose pour cela... Il m’est avis que notre maître n’aime point la mère, mais beaucoup, beaucoup la fille...

PIRLON.

Le pécheur ! et comment distinguez-vous qu’il la préfère ?

LA FOREST.

C’est que nous les entendîmes l’autre jour par mégarde, qui parlementaient tous bas pour se marier ensemble, mais il faut qu’ils attendent, disaient-ils, à cause de la mère qui voudrait se marier en place de sa fille... N’allez rien dire de tout ceci, au moins,

Elle fait quelques pas, et revenant.

dix écus par mois !...

PIRLON.

Oui, mort enfant, sans compter les étrennes.

LA FOREST.

Oh ! quel plaisir !

À part.

Servir un homme cousu d’or, qui est seul ; un vieux sans dent, un béquillard qui fera bientôt son testament... Notre fortune est faite, et de ce coup-ci j’épouserons un rat-de-cave. Votre servante, Monsieur, bien obligé, bien obligé.

Scène II

PIRLON, seul

Molière nous met audacieusement sur la scène, et nous resterions les bras croisés ! Vous en serez puni, Monsieur l’Auteur !... Disons d’abord que c’est un impie, un réprouvé, un scélérat, un débauché : ensuite semons la discorde entre les deux femmes ; mais pour blesser Molière par l’endroit le plus sensible dans son orgueil effréné, diabolique, empêchons, empêchons surtout que sa pièce ne soit représentée, ou si elle l’est, faisons-la tomber sous les sifflets d’une sainte cabale.

Scène III

PIRLON, ISABELLE

ISABELLE, en entrant.

Ah ! c’est vous, Monsieur Pirlon ?

PIRLON.

Vous voyez devant vous, Mademoiselle ; le plus humble de vos serviteurs.

ISABELLE.

Il y a longtemps qu’on ne vous a vu : c’est ce que maman disait encore hier au soir.

PIRLON.

La charité agissante consume bientôt le peu de temps qu’on peut avait à soi : si vous me voyez ici, c’est pour votre bien, Mademoiselle, pour votre salut.

ISABELLE.

Pour mon salut, Monsieur ? qu’avez-vous donc à me dire ?

PIRLON.

Écoutez, ma chère enfant, les moments sont précieux ; fasse le ciel qu’éclairée par mes discours, vous sachiez en profiter... Si Molière rentrait...

ISABELLE, avec intérêt.

Que dites-vous de Molière ?

PIRLON.

Vous avez quelque penchant pour lui ?

ISABELLE.

Qui vous a dit cela, Monsieur ?

PIRLON.

Ne prenez pas la peine de vous déguiser ; vous vous tromperiez vous-même, en voulant tromper.

ISABELLE.

Eh bien, quand ce que vous dites serait fondé...

PIRLON.

Ce serait pour vous un grand malheur ; car il ne vous aime point, lui.

ISABELLE.

Comment le savez-vous ?

PIRLON.

C’est un adroit corrupteur.

ISABELLE.

Mais, Monsieur, vous outragez indignement Molière ; ses intentions sont droites et pures.

PIRLON.

Que vous êtes crédule !

ISABELLE.

Et c’est m’offenser de plus en plus, Monsieur, car je suis honnête fille ; et Molière est un homme de bien.

PIRLON.

Qui vous abuse, qui vous trompe... Je vous connais une rivale...

ISABELLE.

Une rivale ! Est-il possible ! Molière serait un perfide, un traître !

PIRLON.

C’est un grand Comédien... Quand vous aurez augmenté la liste de celles qu’il a abusées, il sera trop tard alors de gémir... Prévenez, prévenez...

ISABELLE.

Qu’entends-je !... je me sens mourir, mais c’est à moi de l’emporter sur mes rivales par ma constance et par ma tendresse.

PIRLON.

Et si votre mère venait à connaître votre passion, l’approuverait-elle ?

ISABELLE.

De grâce, ne lui révélez pas mon secret... Si elle le devinait, je serais perdue.

PIRLON.

On peut tout me confier... D’autres secrets bien plus importants m’ont eu pour fidèle dépositaire... Je ne dirai donc rien ; mais c’est à une petite condition.

ISABELLE.

Une condition ! et quelle est-elle ?

PIRLON.

Elle est fort légère, et de plus, facile à remplir : j’exige que vous me donniez votre parole de ne point représenter aujourd’hui dans la Comédie de l’Imposteur, sans quoi je cours à votre mère, lui faire un tableau de votre conduite, et lui donner des conseils à ce sujet.

ISABELLE.

Vous seriez assez perfide !... Hélas ! je ne crains que cela dans le monde.

PIRLON.

Choisissez... Vous gardez le silence ?... Adieu...

ISABELLE, l’arrêtant.

Monsieur Pirlon, Monsieur Pirlon, je ne jouerai point dans la comédie de l’Imposteur ; je vous le promets ; mais promettez-moi aussi que vous ne direz rien à ma mère.

Scène IV

LA BÉJART, PIRLON, ISABELLE

LA BÉJART.

Mais, ma fille, vous vous conduisez avec une indépendance choquante !... il vous faut donc sortir de chaque instant, et n’être jamais dans votre chambre !

ISABELLE.

Maman.

PIRLON.

Pardon, Madame ; j’ai pris la liberté de converser avec Mademoiselle : je ne lui parlais que de choses que l’honnêteté avoue... Vous savez qui je suis.

LA BÉJART.

Ce que je dis-là, Monsieur, n’est pas pour vous ; je sais trop qu’il ne sort de votre bouche qu’une morale épurée ; mais si je l’eusse trouvée avec un autre, je vous l’aurais souffletée d’importance.

PIRLON.

Ah, Madame ! c’est dans la chaleur même d’un zèle, d’ailleurs aussi louable, qu’il faut réprimer avec soin ces premiers mouvements...

LA BÉJART.

Allez, Mademoiselle, allez, ne perdez point de temps ; repassez encore votre rôle. Si vous marquez de mémoire, vous me trouverez sur votre chemin...

Scène V

PIRLON, LA BÉJART

LA BÉJART.

Soyez le bien venu, mon cher monsieur Pirlon. Que vous disait ma fille ? Elle vous contait à son ordinaire des enfantillages, car elle est si peu formée !

PIRLON.

La jeunesse, dans ce siècle corrompu, est livrée au vice de bonne heure ; heureusement pour vous et pour elle, que je suis venu ici. Il semble que la providence me fasse entrer partout où je puis être de quelque utilité... J’ai l’art de lire un peu au fond des cœurs. J’ai découvert ici des choses étranges, et que vous ignorez... Mariez, mariez promptement votre fille, Madame !... voilà tout ce que je puis vous dire.

LA BÉJART.

Comment ! elle voudrait un mari ! Elle y songerait !... à son âge ?

PIRLON.

À son âge ! elle a fait mieux, elle l’a trouvé.

LA BÉJART, vivement.

Hé ! quel est-il ?

PIRLON.

C’est Molière.

LA BÉJART.

Molière !

À part.

Ah, traître !

PIRLON.

Ce n’est pas tout.

LA BÉJART.

Que dites-vous ? vous me faites frémir, Monsieur Pirlon.

PIRLON.

Elle sera à lui, ce soir même.

LA BÉJART.

Cela ne se peut pas ; sans mon consentement ?... Il est indispensable.

PIRLON.

Bon ! vous ne savez que cela ? il vous l’enlève ce soir après la Comédie, comptant sur le succès de sa pièce, et fort d’une éminente protection à la Cour, dont il se vante hautement.

LA BÉJART.

Hélas, oui ! il n’a que trop de protection dans ce funeste pays... !

PIRLON.

À l’issue de la Comédie, une chaise de poste les attend tous deux, nuit tombante ; ils partiront comme l’éclair pour se rendre d’un trait jusqu’à Lille. Là, ils séduiront Sa Majesté, qui, comme vous le savez, a un faible étonnant pour cet homme-là... Voilà pourquoi ils ont me égale impatience de donner la Pièce aujourd’hui.

LA BÉJART.

Ah, Monsieur Pirlon ! que de grâces j’ai à vous rendre ! je me suis toujours si bien trouvée de vos conseils ; mais ce dernier avis est au-dessus de tout. Soyez bien persuadé que ni moi, ni ma fille ne toucherons ce soir les planches du Théâtre. Je l’enferme sous cette clef, et si Molière veut divertir le Public, il en fera seul tous les frais.

PIRLON.

Adieu, Madame ; si Molière me rencontrait, il serait furieux de se voir démasqué ; il devinerait mon zèle ; je me retire. Remerciez le ciel de ce que j’ai toujours eu les yeux ouverts sur vos intérêts.

Scène VI

LA BÉJART, seule

Le perfide ! et je pourrais conserver de l’amitié pour lui ! il faut que je m’en sépare, que j’abandonne son Théâtre... Cruelle enfant !... Holà, la Forest... la Forest...

Elle crie avec emportement.

la Forest...

Scène VII

LA BÉJART, LA FOREST

LA FOREST, derrière le théâtre.

Un moment, Madame, un moment...

LA BÉJART.

Mais venez donc, la Forest, quand on vous appelle.

LA FOREST.

Mais pardi, Madame, vous criez à tue-tête ; et comptez-vous que je soyons sourde ?... Non Dieu merci, j’avons encore l’ouïe bonne.

LA BÉJART.

Insolente !... voilà un ton nouveau.

LA FOREST.

Insolente, insolente ; c’est bientôt dit ça... Je n’avons que faire, Madame, de tous vos beaux compliments...Gardez-les pour d’autres, s’il vous plaît.

LA BÉJART.

Allez dire à ma fille, que je ne veux pas qu’elle s’habille pour la Comédie, et que je lui défends de sortir de sa chambre.

LA FOREST.

Oh, pour ça je le voulons bien, car cela ne nous dérange pas... Bon, allons d’un plein faut chez l’homme au testament.

Scène VIII

LA BÉJART, seule

Je l’avais toujours craint que Molière ne prît de l’amour pour ma fille ; mais sa raison ne devait-elle pas le garantir d’un tel sentiment ? Quel bonheur pourrait-il attendre de son union avec une enfant, qui ne connaît point son mérite, qui n’aime, ne désire que l’indépendance, qui ne sentira jamais tout le prix d’un homme tel que lui ? J’ai dû compter sur les réflexions, et je me flattais qu’elles l’amèneraient enfin à un dessein plus raisonnable. Tantôt encore il a affecté un ton de sincérité qui en eût imposé à la défiance même. Je l’ai donc mal connu !... non, je ne l’aurais jamais soupçonné d’une telle noirceur.

Scène IX

LA BÉJART, ISABELLE

LA BÉJART.

Apprêtez-vous, ingrate, à sortir de cette maison, et pour n’y plus rentrer... Vous m’avez trompée, mais vous en porterez la peine ; allez vous ne reverrez plus Molière, du moins de mon vivant...

ISABELLE, à part.

Ah ! le traître !

D’une voix timide.

Maman, mais qu’ai-je donc fait ?

LA BÉJART.

C’est à votre conscience à vous le dire, s’il te reste encore quelque sentiment d’honneur... Je répugnais toujours à te croire un mauvais cœur, fille dénaturée !... va, sors, épargne-moi le tourment de ta présence.

ISABELLE, se retirant au fond du Théâtre.

Que je suis malheureuse d’avoir ajouté foi à ce méchant homme !

Scène X

LA BÉJART, MOLIÈRE

MOLIÈRE, en entrant.

Qu’ils menacent, qu’ils tonnent, qu’ils cabalent ; ces hommes Hardis et souples. Que la haine la plus ardente s’allume dans leurs âmes charitables, je brave leur calomnie et leurs artifices ; c’est aujourd’hui le jour de mon triomphe : dans une heure, en plein théâtre, je les livre au mépris universel... Quel que soit le succès, on me saura gré au moins de mon courage. Non, aucun de mes ouvrages ne me flatte autant...

Saluant la Béjart.

Ah ! je me recommande à vous, Madame... Vous êtes en possession de faire la destinée du pauvre Auteur ; il attend tout de votre zèle...

LA BÉJART.

Ma fille a la migraine, ne comptez pas sur elle. Je vous avertis que vous pouvez charger quelqu’autre de son rôle ; et quant au mien, je ne le remplirai point, je vous le jure... Allez, Monsieur, allez chercher des Actrices à vos ordres... Je n’ai pour vous ni parole, ni mémoire.

MOLIÈRE.

Madame !... mais vous me tuez, vous m’assassinez, vous me poignardez un million de fois. Perdez-vous le sens ? Quoi donc ! vous choisiriez l’époque de ma vie la plus importante, la plus glorieuse, pour faire échouer ma réputation !... Mais y songez-vous bien ? Ils diront encore que l’Imposteur est défendu, que la permission était supposée. Cette calomnie d’un jour vivra des années...

LA BÉJART.

Trouvez le secret de nous forcer à jouer, quand nous ne le voulons pas.

MOLIÈRE.

Mais, Madame, avez-vous oublié vos engagements ?

LA BÉJART.

Mes engagements !

MOLIÈRE.

Oui, Madame, vos engagements. Et le Public, lui manque-t-on à ce point ? Répondez...

LA BÉJART, d’un ton goguenard.

Le Public !... Je vais me trouver mal, m’évanouir pendant trois heures, me faire saigner du bras, du pied ; j’aurai une attestation du Médecin... J’ai déjà un mal de tête affreux, épouvantable, qui m’empêche de voir et d’entendre.

Elle appelle.

Qu’on aille avertir le Docteur, et qu’on bassine mon lit bien chaudement.

Elle sort en se plaignant comme si elle était malade.

Ahi, ahi, ahi, ahi !

Scène XI

MOLIÈRE, LA FOREST

LA FOREST, à part.

Me voilà bien embarrassée, moi.

MOLIÈRE.

Je demeure anéanti... Écoute, la Forest ; dis-moi, mon enfant, sais-tu la cause de tout ceci ?

LA FOREST.

Monsieur...

MOLIÈRE.

Eh bien ?...

LA FOREST.

Monsieur...

MOLIÈRE.

Après ?

LA FOREST.

Monsieur...

MOLIÈRE.

Hé bien, Monsieur, Monsieur ; Finiras-tu. ?

LA FOREST.

Monsieur c’est que je venons vous prier de nous donner notre congé.

MOLIÈRE.

Et toi aussi ?... tu veux quitter ma maison, où il ne te manque rien, où tu es traitée comme mon enfant ? pourquoi veux-tu sortir ?... Dis-moi la vérité, et je te pardonne.

LA FOREST.

Monsieur.

À part.

Je n’ai pas la force de lui en dire davantage...

Haut.

Votre servante.

Elle sort.

Scène XII

MOLIÈRE, seul

Mais ceci devient sérieux !... Trois femmes révoltées et d’accord entre elles... Quoi ma Pièce serait retardée dans le moment de l’attente universelle, dans ce moment favorable au succès, et qui ne revient plus quand on lui échappe !... Quel métier ! quels tourments !... Ce n’est donc rien d’avoir composé une Pièce de Théâtre ! Après tant de veilles, l’affaire de la représentation est une autre cercle de travaux ; pour un moment flatteur, je suis contrarié des années entières !... Et je m’attacherais encore cet Art, qui enfante tant de désagréments !... Non, non, rentrons dans une sage obscurité... Chapelle a raison, je me tourmente pour des ingrats, et j’oublie follement à vivre pour l’intérêt d’un Art, dont tout le monde veut jouir, et que personne ne seconde.

Scène XIII

MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE

LATHORILLIÈRE, avec empressement et avec joie.

C’est un tintamarre à la porte de l’Hôtel, comme on n’en a jamais vu ! On n’entend que ces mots : Aujourd’hui la première représentation de l’Imposteur ; allons prendre place, ne soyons pas des derniers. Les Portiers et des barrières suffisent à peine... on se coudoie, on se heurte, on s’écrase...

MOLIÈRE.

Je voudrais être à la Chine, jeté dans quelque île déserte...

LATHORILLIÈRE.

Que dites-vous ?

MOLIÈRE.

Je voudrais être sourd ; je voudrais être mort ; enseveli à cent pieds sous terre !

LATHORILLIÈRE.

Mais vous parlez comme un homme désespéré.

MOLIÈRE.

C’est que je suis vraiment au désespoir.

LATHORILLIÈRE.

Eh ! que vous est-il arrivé ?

MOLIÈRE.

La Béjart qui s’imagine pouvoir disposer d’elle-même et de la fille, au mépris de leurs engagements, a osé me dire en face, qu’elles ne joueraient ni l’une, ni l’autre ; qu’elles ne joueraient point, oui... Je lui demande la raison de cet étrange refus, je lui objecte son devoir ; elle répond avec une ironie amère, m’insulte, et me plante-là.

LATHORILLIÈRE.

Mais croient-elles se moquer de nous impunément ! Quoi, il faudrait donner le démenti à toute une ville et cette irrévérence retomberait sur nous ! oh ! je vais de ce pas leur parler ferme... Vous êtes trop indulgent aussi vous... Il dépendrait, de leurs caprices de s’opposer au plaisir du Public, et de nous ruiner par dessus le marché ! Nous verrons, si elles oseront braver ainsi la décence et le contrat formel qui les lie... Laissez... je vais les faire rentrer dans leur devoir.

Scène XIV

MOLIÈRE, seul

Puisse-t-il les ramener à la raison !... Car les femmes ! souvent plus on les prie, moins on en obtient...

Scène XV

MOLIÈRE, CHAPELLE

CHAPELLE.

Eh bien, mon ami, il se répand un bruit sourd que l’on ya remettre la Pièce à un autre jour.

MOLIÈRE.

J’en tremble, à vous dire vrai... Ces femmes ! ces incompréhensibles femmes !

CHAPELLE.

Oh ! de la colère !... Dès que vous sortez de votre rêverie habituelle, point d’autre état.

MOLIÈRE.

Mais vous m’impatientez, mon cher ami.

CHAPELLE.

Qu’importe un autre jour, ou celui-ci ? À bien considérer, cela devient pour vous un avantage réel.

MOLIÈRE.

Comment cela ?

CHAPELLE.

Vous aurez tout le loisir de la corriger, et elle en sera meilleure.

MOLIÈRE.

Qu’elle soit bien, qu’elle soit mal, elle est faite, ce n’est plus le temps de reculer...

CHAPELLE.

Je dois en conscience vous le dire : il y a beaucoup de changements à y faire, si vous voulez qu’elle réussisse : et je venais pour en raisonner avec vous ; votre réputation qui a un côté terne, serait plus brillante, si...

MOLIÈRE.

Brillante ou terne... elle est ce qu’il a plu au sort... Que l’on condamne le plan, le style de ma Comédie, j’y consens ; mais il faudra rendre justice au but que je me suis proposé... Je le soutiens excellent ; je n’ai point la prétention d’être un sublime Auteur, mais je tâche d’être un Auteur honnête.

CHAPELLE.

Honnête !... Vous auriez dû adoucir des traits violents, et qui respirent la passion.

MOLIÈRE.

Je ne sais comment on écrit sans se passionner.

CHAPELLE.

Ensuite vous vous permettez trop de mauvaises plaisanteries, des choses basses et triviales, des charges ; car vous avez beau faire, vous ne pouvez quitter le goût de la farce.

MOLIÈRE.

Le peuple l’aime ; je travaille aussi pour lui, il faut le compter pour quelque chose ; j’ai un Théâtre à soutenir, et environ cinquante personnes à faire vivre chaque jour : que répondrez-vous à cela ? Voyons...

CHAPELLE.

Mais...

MOLIÈRE.

Mais... il faut attirer la foule, et j’espère par cette complaisance rappeler le Public au bon goût, que je connais tout aussi bien qu’un autre... Vous me blâmez aujourd’hui ; mais savez-vous l’époque, où je serai apprécié, où l’on m’honorera peut-être de quelques regrets ? Mon ami, ce sera lorsque couché dans la tombe, je ne pourrai plus entendre les témoignages d’une justice tardive... Et voilà les hommes de tous les temps !

CHAPELLE.

Je vous parle pour votre bien ; vous ne corrigez pas assez.

MOLIÈRE.

Apprenez de moi que les choses qui coûtent trop, sont ordinairement imparfaites.

CHAPELLE.

Oh ! si je voulais, moi...

MOLIÈRE.

Vous auriez tort ; votre vie libre et paresseuse vous tend heureux ; restez-en là : puis autre chose est, mon ami, de faire de jolis vers, ou d’imaginer on personnage, de soutenir un caractère.

CHAPELLE.

Je vous parle pour votre bien, consultez davantage ; qu’est-ce que cela coûte ? Je n’entends autour de moi, je ne vois, je ne lis, je ne rencontre que des gens qui vous reprochent des fautes.

MOLIÈRE, impatienté.

Eh ! ces gens-là n’en font même pas de ces fautes !... qu’ils parlent, qu’ils écrivent... Sachez que si j’écoutais tous les beaux avis que me donnent sans cesse les conseillers du Théâtre, prétendus juges, prétendus connaisseurs, il me faudrait recommencer toutes mes Pièces d’un bout à l’autre au moins sept à huit fois. Mais si je prête volontiers l’oreille à tout le monde, apprenez que je ne fais ensuite qu’à ma tête, et voilà pourquoi je réussis... Adieu.

Il sort brusquement.

Scène XV

CHAPELLE, seul

C’est bien-là un Auteur qui parle. On lui donne mille traits excellents, dont il ne profite seulement pas. Il faudrait se couper la gorge avec lui pour lui faire faire un chef-d’œuvre. Au fond, c’est un bon humain. Sa Comédie tombera infailliblement : j’en serais fâché ; mais cela le rendra moins entêté... Si ces diables d’hommes-là, quoiqu’on les aime, réussissaient toujours, il n’y aurait plus moyen de vivre avec eux.

ACTE III

Scène première

MOLIÈRE, seul

Je vais... je viens... Je ne sais plus ce que je dis... ni ce que je fais... Quoi ! après une si longue attente, ma Pièce ferait encore remise !... Oh ! je la ferai plutôt jouer les rôles à la main.

Scène II

MOLIÈRE, LATHORILLIÈRE

MOLIÈRE.

Eh bien, mon ami, l’avez-vous emporté ?

LATHORILLIÈRE.

Oui, mais ce n’a pas été sans peines soyez tranquille.

MOLIÈRE, l’embrassant.

Que je me plais à vous devoir tout, mon cher Lathorillière !

LATHORILLIÈRE.

La mère est en courroux, la fille est affligée, mais elles feront leur devoir...

D’un ton embarrassé.

La Béjart exige seulement une chose...

MOLIÈRE.

Quoi ?

LATHORILLIÈRE, sur le même ton.

Que vous ne direz rien à sa fille... que vous la respecterez.

MOLIÈRE, avec surprise.

Eh ! qui longe, mon ami, à offenser cette aimable enfant ?

LATHORILLIÈRE.

Mais elle dit que vous voulez l’enlever dans une chaise de poste, après la Comédie.

MOLIÈRE.

Moi !

LATHORILLIÈRE.

Et que vous vous faires fort de la protection du Roi, pour l’épouser malgré sa mère.

MOLIÈRE.

Pouvez-vous seulement répéter cela, mon ami ? Mais... mais c’est un rêve !...

LATHORILLIÈRE, haussant les épaules.

Il fallait entendre la véhémente déclamation lancée contre vous... Vous ignorez néanmoins le dessous des cartes. J’ai interrogé votre servante ; elle m’a conté le tous bien naïvement... Le perfide Pirlon, en votre absence s’est introduit chez vous.

MOLIÈRE.

Pirlon ! ah ! je ne m’étonne plus de rien... Bon dieu ! venir corrompre jusqu’à ma pauvre servante, qui m’a demandé son congé... Ah, il faut...

LATHORILLIÈRE.

Cette bonne fille a fait d’elle-même de sages réflexions. Elle se repent beaucoup de sa faute, et vous supplie, par ma bouche, de vouloir bien la garder.

MOLIÈRE.

Qu’elle reste... c’est un fort bon sujet... Oh, l’hypocrite me le paiera...

Errant sur la scène comme un homme qui rêve.

Il me vient une bonne idée... oui, oui, plaisante... comique... neuve...

LATHORILLIÈRE, à part, et le regardant avec complaisance.

Sa tête travaille... Respectons le moment du génie.

MOLIÈRE, s’applaudissant.

C’est cela même... voilà ce qu’il me faut... et la Forest a bien assez d’esprit et d’adresse pour cela.

LATHORILLIÈRE.

Quel est donc votre dessein ?

MOLIÈRE.

Je veux avoir le chapeau de Pirlon et son manteau.

LATHORILLIÈRE.

Son manteau, son chapeau ?

MOLIÈRE.

Oui, ce large feutre, sous lequel il tourne son œil louche et faux... Cela sera excellent, en teignant un peu mes cheveux et mes moustaches, ne le voyez-vous pas d’ici copié trait pour trait ?

LATHORILLIÈRE.

Mais comment lui enlever son manteau de dessus ses épaules, et lui ôter ce feutre, qui semble cloué sur son chef ?

MOLIÈRE.

Il m’est venu un expédient, qui, je crois, réussira. Je vais trouver la Forest, et lui faire sa leçon. Les ruses de l’hypocrite lui sont connues... Elle fera de son mieux pour s’en venger.

Avec un signe expressif.

Ah ! mon ami, parlez à Isabelle... et calme-là ; échappe-t-on aux grâces ? en voulant arracher le trait, je n’ai fait que l’enfoncer plus avant. Je vous en prie, calmez cette aimable enfant.

Scène III

LATHORILLIÈRE, seul

Tout à l’amour, et tout à son génie. Arracher un grand homme au commerce des Muses, l’humilier aux pieds d’une Actrice enfant, tourner cette tête, qui donne des leçons à l’Univers, Amour, voilà ton plus beau triomphe !

Scène IV

LATHORILLIÈRE, LESBIN

LESBIN.

Monsieur, voici Monsieur le Comte et Monsieur le Marquis qui demandent après mon maître.

LATHORILLIÈRE.

Dis-leur que je tiens ici sa place.

À part.

Je vais ni sauver cette visite.

Scène V

LE MARQUIS DE ***, LE COMTE DE ***, LATHORILLIÈRE

LE MARQUIS, en entrant.

Où est l’Auteur ?

LE COMTE.

Où est Molière ?

LATHORILLIÈRE, les saluant profondément.

Messieurs, il sera bientôt de retour.

LE MARQUIS.

Mais pour avoir place, il n’y a plus d’autres moyens que de s’adresser à lui... Mon Coureur, qui est de fer, n’a jamais pu fendre la presse... Plus de loges... Je voudrais être cependant sur le théâtre, afin de ne rien perdre.

LE COMTE.

J’arrive du siège de Lille, je repars ce soir en poste ; je dois voir la pièce, afin de pouvoir en instruire la Cour : on fait que je n’en juge pas mal, et l’on attend là-bas ma décision.

LATHORILLIÈRE.

Messieurs, on fera l’impossible pour que vous soyez placés.

LE MARQUIS.

Ma foi, il est de l’intérêt de l’Auteur que nous y soyons ; vous m’entendez ?...

LE COMTE.

J’ai vu tomber tant de Pièces... et celles qui réussissent ne valent guère mieux.

LE MARQUIS.

Molière a du bon, mais il charge trop ses caractères ; il force la Nature, elle grimace sous ses pinceaux. Il plaît au Parterre. Ah ! je le crois ! Mais a-t-il notre suffrage, Comte, le suffrage par excellence, le suffrage des hommes de qualité ?

LATHORILLIÈRE.

Messieurs, Molière fait par expérience que les miniatures ne réussissent point au Théâtre. Ces traits délicats, affaiblis n’arrivent point jusqu’à l’âme des spectateurs. Pour les frapper, il faut des touches larges, à-peu-près semblables à celles des décorations, et le tout, à raison de l’optique.

LE MARQUIS.

Mais que n’étudie-t-il davantage les airs, le ton le langage des hommes de Cour ? il y trouverait des nuances fines, des délicatesses, un choix d’expressions, il aurait un tout autre style... Voilà ce que c’est que de ne point assez fréquenter le grand monde... La bonne compagnie lui fournirait des couleurs plus brillantes.

LATHORILLIÈRE.

La bonne compagnie du Poète comique, Messieurs, sont les originaux de toute espèce, et dans tous les rangs. Le plus grand nombre, il faut l’avouer, se trouve répandu dans le gros des Sociétés, où le mélange et la franchise des caractères leur donnent une physionomie vivante. C’est-là que les traits sont plus saillants, plus vrais, plus marqués, plus précieux à saisir ; et comme au spectacle on parle à la multitude, il faut qu’elle soit à portée de juger de la ressemblance, afin de pouvoir en rire facilement. Un ridicule particulier ne ferait pas généralement aperçu ; d’ailleurs, c’est une observation de Molière, que parmi les hommes, il y en a peu qui soient vraiment originaux.

LE COMTE.

Des originaux, ils fourmillent ; mais ils sont à la Cour, et non ailleurs ; là ils sont piquants, délicieux d’un ridicule décent... Vos Bourgeois, fastidieux personnages, sont aussi insupportables sur la scène que dans le monde... J’ai là des tablettes pleines d’observations : c’est pour Molière que je les réserve. Sur ma parole, il aura des Comédies à faire d’ici à trente ans, et d’un ton exquis... qu’il soit discret... entendez-vous ? je ne lui demande rien pour ce présent-là, pas même qu’il me nomme.

LATHORILLIÈRE.

Il vous aura une grande obligation, Monsieur le Comte, car il est toujours à l’affût d’un caractère naïf.

LE COMTE.

Du naïf... du noble ! morbleu, du noble ; dites lui de ma part, qu’il renonce aux Bourgeois, où je me brouille avec lui...

LE MARQUIS.

Vous avez raison, Comte ; qu’il ennoblisse ses pinceaux.

LE COMTE, répondant au Marquis.

Il n’est point dans le tourbillon, le cher homme.

LE MARQUIS.

Autant vaudrait pour lui vivre à la Chine... Il en saurait, ma foi, tout autant.

LE COMTE, d’un air important.

Molière ira-t-il à la postérité ?

LE MARQUIS.

J’en doute...

LE COMTE.

Comme il a souvent traduit plusieurs morceaux de Plaute et de Térence, il pourra vivre par ces endroits-là.

LE MARQUIS.

Je ne le crois pas, les modèles l’écraseront toujours. Il n’y a que les modèles qui subsistent... On ne lira pas Molière dans vingt-cinq ans.

LE COMTE.

Il ira un peu plus loin.

LE MARQUIS, affirmativement.

Il n’ira pas : j’ai là-dessus un tact... Si jamais un de nous déroge jusqu’à écrire, en se jouant le marin je vous garantis qu’il tracera seulement de mémoire des caractères, que nos Messieurs les Auteurs de Paris, avec leur vue courte ne soupçonnent même pas. Molière sera anéanti de manière qu’on n’en parlera plus. Il pourra rouler encore entre les mains de l’épaisse Bourgeoisie, qui aime la grosse gaieté ; mais il ne sa lira pas dans l’antichambre.

LATHORILLIÈRE.

En ce cas, le cœur humain aura donc bien changé.

Scène VI

LE MARQUIS, LE COMTE, CHAPELLE, LATHORILLIÈRE

LE MARQUIS, à Chapelle.

Arrivez, arrivez, vous qui êtes l’amide Molière, mais qui n’êtes point son adulateur, nous le savons... mettez-nous d’accord... Molière vivra-t-il dans la postérité ?

CHAPELLE.

Je distingue, Messieurs ; le bon y parviendra, le mauvais n’y parviendra point.

LE MARQUIS.

Mais qui l’emporte du bon ou du mauvais ?

CHAPELLE.

À vous dite vrai, je ne sais trop... S’il voulait m’écouter ; mais il est d’une obstination, dont on n’a point d’idées... C’est toutefois un bon homme, un peu triste, mais ayant un cœur excellent...

LE MARQUIS.

Tant-pis !... un Auteur conique devrait toujours avoir une pointe de malice. Quand nous nous mêlons de peindre nous autres, vous le savez, vous m’entendez ? C’est un caustique, qui laisse une empreinte ineffaçable... Il faut se pendre où s’exiler.

CHAPELLE.

Plaute est plus gai.

LE COMTE.

Térence plus sage.

LE MARQUIS.

Scarron plus plaisant.

LATHORILLIÈRE.

Ah ! Messieurs, Messieurs !... Scarron !... est-il possible ?... Parler de Scarron, lorsqu’il est question de Molière.

CHAPELLE.

Ah ! je prends le parti de mon ami. Lathorillière a raison de le récrier. De la justice, Messieurs, Molière vaut mieux que, Scarron... mais l’heure s’avance. Voulez-vous venir à la Comédie dans ma loge ? nous y seront ferrés, mais l’on s’arrange.

Scène VII

LATHORILLIÈRE, seul

Hé voilà donc les juges des œuvres du génie !

Scène VIII

LATHORILLIÈRE, LA FOREST

LA FOREST, arrivant avec précipitation.

Entrez, Monsieur, entrez dans cette chambre-là, vous écouterez. Il a machiné contre notre bon Maître ; mais j’allons lui jouer d’un tour...

LATHORILLIÈRE.

Bon, je te laisse.

LA FOREST, le faisant sortir par une porte opposée.

Entrez donc vite, pour qu’il ait liberté plénière. Ah, ah ! damné d’hypocrite, avec ton air pénitentieux, tu y viendras.

Scène IX

PIRLON, LA FOREST

LA FOREST.

Entrez, entrez tout de go, Monsieur Pirlon, il n’y a plus personne : j’allons fermer la porte... Elles sont allées toutes deux à la campagne, au lieu de jouer la Comédie.

PIRLON.

Les voilà dans la bonne route, ma chère enfant... Et Molière, où est-il ?

LA FOREST.

Un homme noir est venu demander après lui ; cela avait l’air d’un Huissier... La justice lui en veut.

PIRLON, à part.

Mon accusation a réussi, bon !

Haut.

Je vous l’avais bien dit qu’il ferait une mauvaise fin...Voilà se que l’on gagne à calomnier les gens de bien... la prison.

LA FOREST.

Puis notre congé est venu ; j’avions fait tout ce qu’il fallait pour cela : rien ne nous empêche à présent d’entrer dans cette sainte maison, où l’on gagne de si bons gages.

PIRLON.

Eh bien, à tantôt... tantôt... ma fille... Mon dieu ! je crains...

Il regarde à la porte.