Les Jumeaux de Brighton (Tristan BERNARD)

Pièce en trois actes.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Fémina, le 16 mars 1908.

Personnages

BEAUGÉRARD FILS, de Brighton

BEAUGÉRARD FILS, du Havre

LABROSSE

ROBERDET

JULIEN ROBERDET

L’ENCAUSTIQUEUR

CYLINDRE

NANCY DE NANCY

CLÉMENTINE

MADAME TUPIN

ANTOINETTE

FRANCIS

UN VALET DE CHAMBRE

LE DOCTEUR

Les trois actes se passent de nos jours, au Havre.

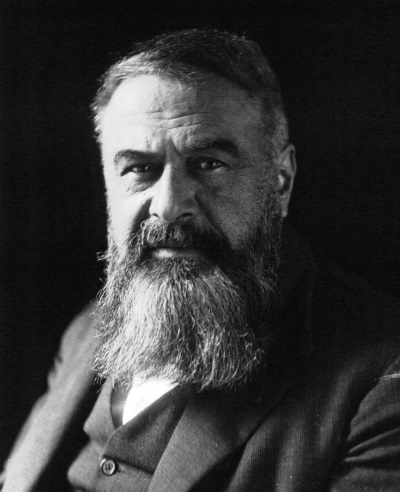

CONFÉRENCE DE M. TRISTAN BERNARD

Mesdames, Messieurs,

En vous voyant si nombreux, je suis assez satisfait comme auteur, mais pas très rassuré comme conférencier. Je suis tout seul contre vous tous... C’est un peu effrayant.

Il me revient en mémoire une histoire, arrivée jadis à un de nos confrères de la presse parisienne. C’est un « fin gourmet », et un très gros mangeur. Il se trouvait un jour à un dîner en compagnie de quatorze convives. Après le potage, il vit arriver, comme pièce de résistance, un canard aux olives, mais un tout petit canard, qui levait les deux pattes au ciel. Alors, notre confrère, un peu triste, murmura :

– Ce petit canard a l’air de dire : « Que de monde » Je suis un peu comme ce petit canard ; mais, en somme, je me dis que vous ne me mangerez pas. Je bannis donc toute timidité et commence à vous parler de Plaute.

Mesdames, Messieurs,

La pièce que nous allons avoir l’honneur de jouer devant vous est de Plaute, Titus Maccius Plautus, qui vivait environ deux cents ans avant l’ère chrétienne. Je n’ai pas le dessein de vous raconter ici la vie de Plaute... D’abord, il faudrait la connaître. J’aurais pu, me direz-vous, me documenter en lisant le Larousse ; vous n’ignorez pas que beaucoup de conférences de pièces classiques sont précédées d’une lecture publique du Larousse. J’ai, en effet, songé à m’instruire ce matin, mais le Larousse était dans une chambre très froide ; j’ai donc jugé inutile de le déranger. D’autant que vous n’avez pas besoin de connaître la vie de Plaute pour comprendre la pièce qu’on va vous jouer.

Ce n’est pas une pièce très compliquée. Elle est plus simple et beaucoup moins enchevêtrée que les vaudevilles d’aujourd’hui. Les incidents s’y suivent très clairement, après une préparation pour ainsi dire immédiate. Ce n’est pas comme dans maints vaudevilles modernes où il faut suivre avec une attention scrupuleuse tous les personnages, leur mettre des petits drapeaux sur la tête, et ne perdre de vue aucun accessoire, car on ne sait pas ce que la montre placée au premier acte sous un des candélabres peut amener de complications deux actes plus tard. Dans la pièce de Plaute, les incidents ne sont pas préparés d’aussi longue main. C’est très frappant dans les Ménechmes, et surtout (note d’érudition) dans une autre pièce du même auteur : le Capitaine Fanfaron, Miles Gloriosus.

Donc, le vaudeville que vous allez voir est plus simple que nos vaudevilles actuels, mais il me semble que les situations y sont traitées plus complètement, plus « en comédie ». On ne s’y contente pas de l’effet mécanique d’une porte ou d’un auvent qui tombe sur le nez d’un homme, ou d’un lit qui sort brusquement d’un mur. L’effet y est commenté par des mots en situation. On y rit peut-être moins bruyamment, mais, ce me semble, avec beaucoup plus de reconnaissance. C’est ce qui doit arriver ce soir, si du moins le traducteur n’a pas trahi l’auteur.

Vous trouverez dans cette pièce des situations comiques que vous avez déjà vues assez souvent ailleurs. Il faut dire que, depuis deux mille ans que Plaute existe, il a eu des traducteurs avoués et pas mal de traducteurs inavoués. Il y a parmi les auteurs comiques beaucoup de gens qui se sont fournis chez Plaute, les uns directement, la plupart indirectement (car tout le monde ne le connaît pas), en prenant des scènes à d’autres auteurs qui, eux-mêmes, étaient des clients de Plaute. Je dois dire que Plaute avait pris ces situations à des auteurs encore plus anciens.

Ces emprunts peuvent très bien être involontaires : les auteurs comiques sont pareils aux abeilles qui sans s’être donné le mot, fabriquent partout leurs alvéoles de la même façon. Deux vaudevillistes normalement constitués, l’un Français et l’autre Chinois, arriveront au même développement dramatique s’ils partent d’un point de départ analogue.

J’espère que ces scènes connues auront néanmoins pour vous le charme de la nouveauté, si toutefois j’ai su garder à la pièce latine la fraîcheur éternelle qui m’a tant séduit quand je l’ai lue pour la première fois.

J’ai conservé des procédés d’ancien théâtre, tels que le monologue au public : un monologue franc, à l’avant-scène, est bon enfant et familier. Il y a dans ce genre de théâtre comme une passerelle entre la scène et la salle. Le personnage de la pièce prend le public comme confident ; le public est assez content, parce que c’est toujours flatteur d’être choisi par quelqu’un pour confident de quelque chose. D’autre part, l’acteur étant bien en face du public, on détaille son jeu plus à l’aise et l’on profite de sa bonne figure.

Les Jumeaux de Brighton ne sont pas une traduction. C’est une adaptation, une transposition. Je ne suis pas très fort en latin. Je vous dirai que, lorsque j’étais au lycée et qu’on traduisait du Plaute, j’étais loin de prêter à notre professeur la bienveillante attention que vous voulez bien m’accorder aujourd’hui ; pour dire le mot, je n’écoutais pas une syllabe.

Nous étions d’ailleurs beaucoup d’élèves dans mon cas, mais le professeur ne s’en inquiétait guère. Il avait un auditeur qui lui était plus cher que tous les autres : il s’écoutait lui-même. Il se berçait avec les phrases latines, et pendant ce temps-là, tous les petits élèves se livraient à des occupations favorites, selon leurs tendances. Les uns imprimaient dans le bois des pupitres des incrustations définitives : un nom profondément gravé dans le bois révélait aux générations futures qu’un tel n’avait pas été attentif à la leçon.

Moi, pendant qu’on traduisait Plaute, je faisais des pièces de théâtre ; maintenant que mon métier m’oblige à écrire des pièces de théâtre, je traduis Plaute.

Je ne vous apporte donc pas une traduction de latiniste, mais un ouvrage d’auteur comique. J’ai lu, avec une attention que je qualifierai naturellement de scrupuleuse, différentes traductions de Plaute ; j’ai été frappé de voir à quel point le mot essentiel de la phrase latine, le mot que l’auteur de théâtre avait voulu mettre en valeur, à quel point ce mot capital était noyé dans la phrase française. C’est que le traducteur, bon latiniste, n’était pas un écrivain de théâtre.

Il m’a semblé qu’il fallait retrouver chez l’auteur latin tous ses moyens de faire rire, non seulement l’agencement des situations, mais la façon de placer les mots, et mon ambition a été de vous amuser aujourd’hui exactement par les procédés qui avaient si bien réussi à Plaute, quand il faisait rire aux éclats le public romain d’il y a deux mille cent cinquante ans. Il est même assez curieux de constater que le public d’aujourd’hui rit pour les mêmes raisons et du même rire qu’à cette époque lointaine.

Mais, pour arriver à rendre à la pièce de Plaute la majeure partie de son effet, je me suis vu obligé de changer le milieu et l’époque. Je suis persuadé, en effet, que les pièces comiques ne réussissent pleinement que lorsque les personnages parlent la langue même du spectateur, car, entre le langage des différentes époques, c’est la langue actuelle qui possède la plus grande intensité, la plus grande force de pénétration.

C’est facile à expliquer : le langage comique s’use énormément parce qu’il nous sert à tout instant dans nos épanchements et dans nos discussions domestiques. Quand un mari a appelé sa femme « Petite rosse ! » pendant une dizaine d’années, cette expression finit par perdre sa force. Il faut qu’il trouve autre chose, il faut qu’il renouvelle son fonds d’injures, qui est comme éventé.

Nous avions, à la campagne, un vieux jardinier qui était très malheureux, parce que son fils se levait tard. Il faut dire que son fils arrivait du service militaire où il était trompette en pied. Au régiment, le trompette doit se lever de bonne heure, car c’est à lui de sonner le réveil. Du jour où ce jeune homme arriva au grade de trompette en pied, il confia le soin de sonner le réveil à un élève-trompette qui était chargé également de toutes les sonneries du matin, la visite du major, le rapport du colonel. Notre trompette en pied ne se levait qu’à dix heures un quart pour la soupe. Il avait gardé dans la vie civile cette bonne habitude qui désespérait son père. Alors, le vieux jardinier me disait : « Je ne sais plus quoi faire, je l’appelle « feignant », je l’appelle « limace », je l’appelle « vache », je ne sais plus comment l’appeler. »

Voilà un exemple de plus de la nécessité de renouveler constamment la langue comique. Le langage noble, celui qui est usité dans les comédies dramatiques et dans les tragédies, c’est une autre affaire : il ne s’emploie pas constamment dans la vie. On reste quelquefois deux mois sans prononcer les mots d’honneur, de générosité, de vaillance, d’héroïsme : ces mots s’entendent rarement, même dans les familles les moins honnêtes. Ils se conservent donc plus longtemps, et, quand les auteurs dramatiques les emploient, ils sont moins usagés, comme on dit.

Je me suis trouvé dans la nécessité, pour traduire Plaute qui emploie des expressions violentes, de chercher dans l’argot tout à fait actuel des mots équivalents. Mais je ne pouvais laisser à des personnages qui parlaient notre français populaire des vêtements romains. Ils eussent ressemblé à des héros de la Belle Hélène. Du moment qu’ils parlaient votre langage, j’ai dû leur donner votre costume.

La grosse modification que j’ai introduite dans la pièce de Plaute, c’est le prologue. Le prologue du poète latin était en monologue. Il n’était, d’ailleurs, pas l’œuvre de Plaute, mais d’un chef de troupe. Le personnage du prologue venait faire le récit de la pièce aux spectateurs. Après leur avoir souhaité ce que je vous souhaite, c’est-à-dire salut et félicité, il leur recommandait de prêter à ses paroles une grande attention, car il leur racontait le sujet de la pièce dans le moins de mots possible. Un peu d’attention était évidemment nécessaire, car le postulat de ces pièces latines était compliqué, – pas si compliqué toutefois que celui de la Comédie des Erreurs, une pièce que mon illustre confrère en adaptation, William Shakespeare, a également tirée des Ménechmes.

Dans les Ménechmes, de Plaute, il n’y a qu’une paire de jumeaux. Mais cela ne suffisait pas au génie monstrueux de Shakespeare ; il en a imaginé simplement deux paires qui sont nées le même jour, dans la même maison : une des paires étant esclave de l’autre. Tout ce lot de phénomènes s’embarque à bord d’un navire... Il arrive à ce navire ce qui arrive généralement à tous les navires des pièces comiques : il fait naufrage. Les jumeaux se précipitent sur un mât déraciné. À l’extrémité de ce mât se trouvait un des jumeaux de la paire numéro ! avec un jumeau de la numéro 2, tandis que les deux autres jumeaux correspondants se trouvaient à l’autre extrémité du mât. Par une dernière complaisance de la bourrasque, le mât est partagé en deux et chacun de ses morceaux va atterrir dans des rivages très lointains et très différents. Une vingtaine d’années après, la pièce commence, et il résulte de ce fait divers un peu anormal des complications, d’ailleurs pas toujours amusantes.

Dans la pièce de Plaute, qui est moins compliquée, un des jumeaux connaît l’existence de l’autre et il est même à sa recherche, il semble un peu invraisemblable, dans ces conditions, qu’il n’ait pas de méfiance au moment où commencent les quiproquos.

Dans les Ménechmes, de Regnard, qui sont aussi une adaptation de Plaute, un des jumeaux connaît également l’existence de l’autre et en profite pour-commettre toutes sortes d’escroqueries. Cela gêne un peu le rire.

Je me suis efforcé d’imaginer un postulat d’après lequel aucun des jumeaux ne connaît l’existence de son frère. Il m’a fallu écrire une saynète, un petit lever de rideau qui expose les faits le plus clairement possible et qui se passe à Brighton (Angleterre) trente-sept ans avant le premier acte, qui se passe de nos jours. J’ai imaginé un concours de circonstances qui est, je vous l’accorde, un peu rare et exceptionnel, mais, ce me semble, assez plausible.

Je vous demanderai, d’ailleurs, un peu du crédit que le public accorde toujours aux auteurs comiques.

Les actes suivants se passent au Havre, trente-sept ans après le prologue.

Encore un peu de pédantisme :

En dehors des adaptations de Shakespeare et de Regnard, je signalerai parmi les nombreuses pièces qui ont mis en scène deux jumeaux : Prosper et Vincent, de Duvert et Lausanne, et Giroflé-Girofla. Dans ces deux pièces, les rôles des jumeaux ou des jumelles sont joués par le même artiste.

Il y a encore nombre de pièces dans le répertoire comique qui tirent leur effet de rire de ressemblances entre deux personnages. Je citerai : la Puce à l’oreille, de M. Georges Feydeau. Le Jumeau, de MM. Larcher et Monnier, mettait en scène un personnage qui se donnait alternativement pour deux hommes différents. Une situation analogue a été traitée également d’une façon très comique, dans le Coup de fouet de MM. Bilhaut et Hennequin. Citons encore parmi les anciennes pièces adaptées de Plaute : le Jumeau de Bergame de Florian.

Tous ces détails, qui vous intéressent plus ou moins, vous prouveront qu’à défaut de verve oratoire le conférencier a travaillé sérieusement la question dont il vous entretient aujourd’hui.

Je terminerai cette causerie en vous demandant la permission de vous lire une étude scientifique que j’ai publiée jadis sur deux frères siamois.

HISTOIRE DE DEUX FRÈRES SIAMOIS

Vous avez tous appris par cœur cette fable de La Fontaine, où un vieillard, à son lit de mort, conseille à ses enfants de rester unis s’ils tiennent à prospérer dans la vie.

À qui cette recommandation peut-elle mieux s’adresser qu’à deux frères siamois qui, tant qu’ils sont unis, peuvent se faire jusqu’à cent cinquante francs par jour dans un music-hall, alors que, s’ils s’avisaient de se séparer, ils gagneraient péniblement chacun trente sous par jour, à écrire des adresses de prospectus ?

J’ai connu, à Londres, deux de ces jumeaux unis appelés communément frères siamois et dénommés scientifiquement xiphopages. Edward-Edmund avaient une fortune assez considérable, qui les dispensait de s’exhiber comme phénomènes.

Edward était né à Manchester, il y a vingt-cinq ans. Edmund, l’autre frère siamois, était né également à Manchester, vers la même époque.

Ils se ressemblaient dans leur adolescence d’une façon extraordinaire. À tel point que les personnes qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche n’arrivaient pas à les distinguer.

Pourtant, avec l’âge, des différences morales assez profondes s’accusèrent entre eux. Edward avait des goûts sévères et studieux ; Edmund, des instincts populaciers. Ce dernier ne se plaisait que dans la société des voyous et des buveurs. Le malheureux Edward, son livre d’étude à la main, était obligé de suivre Edmund dans les tavernes et dans les bouges. Et, quand Edmund rentrait ivre au logis, Edward, le rouge au front, était obligé de zigzaguer avec lui pour ne pas se faire de mal à leur membrane.

Edward devint un érudit distingué. Mais on ne put l’inviter longtemps aux banquets des sociétés savantes, où le crapuleux Edmund, dès le potage, commençait tout de suite à raconter de ces histoires obscènes, que les gens convenables réservent d’ordinaire pour la fin du repas.

L’année dernière, Edward, le jumeau studieux, demanda la main d’une belle et riche jeune fille. Le mariage eut lieu en grande pompe. On fut bien forcé d’inviter Edmund, qui se tint d’ailleurs assez bien pendant la cérémonie. Il semblait que sa belle-sœur lui en imposât un peu. Dans le cortège nuptial, la femme d’Edward, Edward lui-même, Edmund et sa demoiselle d’honneur s’avancèrent, tous quatre, sur un rang, au milieu de l’admiration générale.

Edmund, le soir du mariage, fut très convenable et très discret. Il s’endormit le premier, et fit semblant, le lendemain matin, de se réveiller très tard. Pendant la lune de miel de son frère, il s’adonna moins à la boisson, surveilla ses paroles et s’habilla proprement, parce qu’il sortait avec une dame.

La jeune femme, ai-je dit qu’elle s’appelait Cecily exerçait sur Edmund une grande influence... Au bout de quelque temps, il advint ce qui arrive bien souvent quand on introduit un célibataire dans un ménage. Des relations coupables s’établirent entre Cecily et le perfide Edmund.

Pendant six mois, le mari ne s’aperçut de rien.

Mais tout finit par se savoir.

Edward trouva des lettres dans un tiroir mal fermé, et apprit d’une façon irrécusable que sa femme et son frère le trahissaient tous les jours.

Quel parti lui restait-il à prendre ?

Se battre en duel avec Edmund, ce n’était guère conforme aux usages anglais. Il craignait aussi les discussions chinoises des témoins. Le duel au pistolet, à vingt-cinq pas, n’était guère possible, non plus que le duel à l’épée, avec l’interdiction habituelle des corps à corps.

D’ailleurs, qu’arriverait-il s’il tuait son frère ? Pourrait-il continuer l’existence commune avec sa femme ? Toujours ce cadavre entre eux deux !

Il fit venir Cecily :

– À partir de ce jour, lui dit-il, vous ne profanerez plus le domicile conjugal. Partez.

– Bien, dit-elle.

– Bien, dit Edmund. Je l’accompagne.

Le mari fut obligé de les suivre.

Edmund installa Cecily dans un appartement confortable. Et, comme tout finit par s’arranger chez les xiphopages, ils vécurent tous trois très heureux.

TRISTAN BERNARD.

P. S. – Cette causerie avait précédé la première présentation, qui avait eu lieu au Théâtre Fémina (direction Gémier). La pièce fut reprise au Théâtre-Antoine, sous la direction du même Firmin Gémier. J’ai supprimé, pour ces représentations, et celles qui furent données beaucoup plus tard au Théâtre Albert Ier, le prologue, qui est remplacé par un récit, au début du premier acte. J’ai préféré m’en tenir à cette version, plus facile à réaliser au théâtre.

T. B.

ACTE I

La scène représente un faubourg du Havre situé sur une hauteur. Trois villas. À gauche, maison assez élégante à laquelle on accède par un double escalier extérieur de quelques marches. Dans la maçonnerie de l’escalier est aménagé une espèce de réduit pour bicyclette, avec une grille en fer. Cette maison est placée obliquement, de façon que la grille soit bien en vue des spectateurs. Contre la grille est une espèce de planche en bois qui sert à la masquer au besoin. Au lever du rideau, cette planche est simplement appuyée contre la grille qu’elle ne cache pas entièrement. Au fond du théâtre, une autre maison do campagne assez modeste. De chaque côté de cette maison, le parapet d’une terrasse d’où l’on aperçoit un panorama. De cette terrasse, un escalier, invisible au spectateur, descend à droite de la maison du fond à une rue de niveau inférieur censée derrière la maison. Sortie au fond, de chaque côté. Au premier plan, à droite, une petite maison habitée par la famille de Beaugérard, du Havre ; la maison de gauche est habitée par Nancy de Nancy ; celle du fond par M. Roberdet.

Scène première

ROBERDET, UN OUVRIER, JULIEN

Roberdet, sur le pas de sa maison. Il est en pardessus de cuir et porte une casquette de marin.

ROBERDET.

Alors, je reviendrai probablement ce soir, vous entendez, et pas avant. Si l’on vient me demander, comme la bonne est partie, et comme vous aurez à travailler toute la journée, vous répondrez simplement qu’on veuille bien repasser ce soir. C’est bien compris, n’est-ce pas ?

L’OUVRIER.

C’est compris.

Il rentre dans la maison du fond.

ROBERDET, en descendant à l’avant de la scène.

Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien compris. Ce brave ouvrier m’a l’air d’en avoir une bonne couche.

JULIEN, entrant en scène.

Bonjour, mon oncle !

ROBERDET.

Tiens ! te voilà, mon garçon ?

JULIEN.

Oui, mon oncle, votre bonne est venue tout à l’heure chez moi ; j’allais sortir.

ROBERDET.

Mon enfant, j’avais quelque chose d’important à te dire.

JULIEN.

Nous entrons chez vous, mon oncle ?

ROBERDET.

Non, non, pas chez moi. Il y a là un ouvrier qui me met de l’encaustique sur les parquets ; c’est cette odeur-là qui me fait fuir. J’avais justement une promenade en mer à faire, alors...

JULIEN.

Comment, mon oncle, vous allez en mer ?

ROBERDET.

Ça t’étonne, hein ! Moi je n’ai jamais voulu me risquer sur une barque et je n’ai jamais voulu traverser l’eau qu’une fois dans ma vie, il y a trente-six ans, Je vais faire aujourd’hui une promenade en mer... Aussi, ce que j’ai peur !

JULIEN.

Mais, mon oncle, pourquoi allez-vous en mer si vous avez si peur que ça ?

ROBERDET.

Oh ! c’est que tous les Havrais me blaguent là-dessus, alors, je veux y aller une fois sur leur barque. La mer n’est pas très agitée, aujourd’hui ; une fois que j’y serai allé, je pense qu’ils me laisseront tranquille. Seulement, comme je ne suis pas sûr d’en revenir...

JULIEN, riant.

Oh ! oh ! pas sûr d’en revenir !...

ROBERDET.

Enfin, à tout événement, je t’ai fait appeler pour te confier un secret important dont je suis dépositaire.

JULIEN.

Un secret relatif aux Beaugérard ?

ROBERDET.

Oui, je t’en ai déjà touché quelques mots l’autre jour... Mais voilà justement mon filleul, et comme ça le concerne, je ne veux pas en parler devant lui.

À Achille qui arrive.

Bonjour, Achille !

Scène II

ROBERDET, JULIEN, BEAUGÉRARD, arrivant par l’escalier de gauche

BEAUGÉRARD.

Tiens ! Bonjour, mon parrain.

À Julien.

Bonjour, Julien.

À Roberdet.

Comme vous voilà équipé là ! vous partez au pôle nord ?

ROBERDET.

Oh ! je vais faire un petit tour...

BEAUGÉRARD.

Moi, je rentre chez moi prendre mes papiers et je filerai après au palais de justice. J’ai quelque chose à plaider, aujourd’hui.

ROBERDET.

Mais tu as l’air tout préoccupé, mon garçon.

BEAUGÉRARD

Non, non, je ne suis pas préoccupé ! je suis un peu agacé, ce n’est rien de grave... Bon voyage, mon parrain.

À Julien.

Au revoir, Julien.

JULIEN.

Au revoir, maître Beaugérard !

Beaugérard rentre dans la maison.

Scène III

ROBERDET, JULIEN

ROBERDET.

C’est encore sa femme qui l’embête.

Mystérieusement.

Achille Beaugérard, que tu viens de voir, a un frère jumeau.

JULIEN.

Eh bien, qu’y a-t-il là de si étrange ?

ROBERDET.

Attends un peu... Achille Beaugérard ne se doute pas de l’existence de son frère jumeau qui habite l’Amérique et qui va débarquer au Havre, peut-être dans deux jours, peut-être demain, peut-être aujourd’hui même... D’autre part, Achille Beaugérard d’Amérique ne se doute pas non plus de l’existence d’Achille Beaugérard du Havre.

JULIEN.

Achille Beaugérard... Achille Beaugérard... Comment se fait-il que ces jumeaux portent le même nom ?

ROBERDET.

Tu vas tout savoir. Mais assieds-toi.

Il s’assoit.

En 1872...

JULIEN.

La Bourgogne était heureuse...

ROBERDET, naïvement.

Je ne sais pas. Pourquoi dis-tu ça ?

JULIEN.

Non. C’est une chose qu’on dit.

ROBERDET.

Ah ! bien ! il y a trente-six ans, un négociant de Cherbourg, Beaugérard, un de mes amis d’enfance, allait s’installer avec sa femme à Brighton (Angleterre). Il avait un tout petit commerce d’appareils à gaz, mais de grandes espérances, car il était l’héritier le plus rapproché d’un oncle d’Amérique, Napoléon Beaugérard, ancien conducteur de tramways, qui avait gagné trois millions à Baltimore, dans des affaires...

JULIEN.

...louches...

ROBERDET.

Non... On ne sait pas... toujours est-il qu’il avait gagné trois millions... Donc, Napoléon Beaugérard avait signifié à son neveu de Brighton ses intentions : il lui léguerait sa fortune, mais il ne voulait pas qu’elle fût morcelée, il ne la lui léguerait qu’à une condition : que s’il n’avait qu’un seul enfant. Or, précisément, la semaine avant le jour où l’oncle de Baltimore arrivait à Brighton, madame Beaugérard mettait au monde deux jumeaux. Il fallut, de toute nécessité, en cacher un. On me l’expédia en secret au Havre, accompagné de sa nourrice.

JULIEN.

Tout ça ne m’explique pas pourquoi ces deux jumeaux portent le même nom...

ROBERDET.

Voilà... À l’origine, l’un s’appelait Achille, l’autre Robert. Ils se ressemblaient tellement qu’on fut obligé de leur mettre des petites étiquettes. Un jour qu’elle venait de les déshabiller, la nourrice, ayant entendu du bruit dans la rue, les posa sur le lit, sans leurs étiquettes, et quand elle les reprit, elle ne se rappela plus tout de suite qui était Achille et qui était Robert. Le père des deux jumeaux arriva sur ces entrefaites. Il prétendit – c’est la nourrice qui me l’a dit – qu’Achille était Robert et que Robert était Achille. La nourrice prétendait le contraire. Le père, lui, affirmait que la nourrice s’était trompée et qu’elle prenait Achille pour Robert et Robert pour Achille... Bref, comme il ne voulait pas de discussion, il laissa la nourrice emmener son nourrisson qu’elle appelait Achille, tandis que lui-même appelait également Achille celui qu’il gardait : car c’était sous ce nom qu’il l’avait déjà présenté à l’oncle. D’ailleurs, on pensait bien que cet imbroglio ne durerait pas longtemps : l’oncle était âgé, il avait une santé chancelante... qui chancela encore pendant trente-cinq ans. Si bien que le père et la mère des jumeaux, installés depuis quelques années à Baltimore, moururent avant leur oncle qui ne s’est éteint, lui, que ce mois-ci. Dans la crainte que le fameux secret ne s’ébruitât, mon ami, feu Beaugérard de Brighton, ne le révéla jamais à ses enfants. Voyant sa fin prochaine, il m’écrivit qu’il comptait sur moi pour rapprocher ses fils, mais qu’il fallait attendre la mort de l’oncle et l’arrivée au Havre du jumeau d’Amérique. Celui-ci, d’ailleurs, vient assez fréquemment en France, mais il n’a jamais rencontré son frère, qui ne bouge pas du Havre, où il est avocat.

JULIEN.

Alors voilà pourquoi ils portent le même prénom ?

ROBERDET.

Tu vois que c’est la chose la plus simple du monde.

JULIEN.

Il y a tout de même des choses plus simples.

ROBERDET.

Oui, peut-être... Te voilà au courant de tout. Je puis aller mourir en mer.

JULIEN.

Oh ! mon oncle...

ROBERDET.

Le jumeau d’Amérique, s’il arrive aujourd’hui, trouvera auprès de toi les renseignements nécessaires...

Scène IV

ROBERDET, JULIEN, L’OUVRIER, sortant de la maison de Roberdet

L’OUVRIER.

M’sieu le patron de la maison, est-ce que je ne pourrais pas parler à m’ame votre bonne ?

ROBERDET.

Ma bonne est partie pour toute la journée. Vous êtes seul dans la maison.

L’OUVRIER, montrant une bouteille d’encaustique.

C’était pour y dire qu’avec cette lencoustique je garantis rien que ça pourra chesser vite ou pas vite, vu qu’on ne peut rien savoir et que ça dépend uniment selon que l’essence est fort plus ou moins dans le lencoustique.

ROBERDET.

C’est bien, c’est bien ! S’il vient quelqu’un, vous lui direz que je suis parti toute la journée et que je reviens ce soir.

À Julien.

Alors, tu as bien compris, mon petit Julien ?

Ils sortent ensemble.

Scène V

L’OUVRIER, seul

Tant plus que c’est fort en l’essence, naturellement, tant plus vite que ça doit chesser. Ce qui retarde de chesser, c’est tout l’eau qu’y a censément dans le lencoustique qui est longue à chesser, comme de juste et qu’il faut attendre pour que ça soye chesse, que ça soye envaporé.

Il rentre dans la maison.

Scène VI

LABROSSE entre par la gauche, LA CUISINIÈRE, LA FEMME DE CHAMBRE

Il est irréprochablement vêtu, en costume d’été, avec un léger chapeau de paille. Il arrive jusque sur le devant de la scène et regarde la maison de Beaugérard. Peu de temps après, la bonne de chez Beaugérard sort avec un panier, de la maison de droite, et dit quelques mots à une femme de chambre.

LA CUISINIÈRE, à une femme de chambre qu’on ne voit pas.

Je m’en vais faire mon marché là-bas. Je serai peut-être un tant soit peu longue parce qu’il faut que je passe à la poste pour mon livret...

Apercevant Labrosse.

Tiens ! c’est Labrosse ? Est-ce qu’il va encore déjeuner ici ? Ce serait malheureux. Il a déjà déjeuné deux fois cette semaine.

LABROSSE

Bonjour !

LA CUISINIÈRE à part.

Quel pique-assiette !...

À Labrosse.

Vous déjeunez avec nous, monsieur Labrosse ?

LABROSSE, faisant des manières.

J’ai peur de ne pas pouvoir ; je ne sais pas encore.

LA CUISINIÈRE, à part.

Je t’en fiche qu’il ne déjeune pas ! Oh ! là ! là !

Elle sort.

LABROSSE, à lui-même.

Est-ce que je peux venir déjeuner chez eux ? J’ai déjà dîné hier, ce n’est peut-être pas prudent... Je ne peux pas aller chez les de Victor le jeudi : il y a du saumon, je n’aime pas le saumon... J’en mange parce que je mange de tout, mais je n’aime pas le saumon... On ne mange pas d’une façon très fameuse chez les Beaugérard, mais enfin, c’est la seule maison où je n’ai pas besoin d’invitation formelle. Chez les Roberdet, on mange évidemment mieux, mais il y a souvent de la volaille et dans la volaille, je n’ose jamais prendre l’aile, parce que j’ai peur qu’on ne me réinvite plus... Les gens ne sont pas commodes ; ils vous disent : « Comme vous vous servez mal, monsieur Labrosse... » et si l’on se sert bien, ils ne vous invitent plus.

Rêveur.

Dans le filet, tous les morceaux sont à peu près les.-mêmes ; quelquefois, il y en a bien qui sont attachés ensemble ; une fois qu’ils sont dans l’assiette on ne les remet plus dans le plat... Je ne crois pas que l’on me traite de pique-assiette, mais ça ne m’étonnerait pas... Le monde est si injuste !... Je sais qu’on m’appelle Labrosse, c’est par comparaison avec la brosse qu’on passe sur la nappe après le repas ; on veut dire par là que, quand je m’approche d’une table, elle est bientôt nettoyée... Ça n’est pas très fort !... Je ris de ça parce qu’il faut bien rire des plaisanteries pour ne pas avoir l’air d’en être touché...

Rêveur.

Des petites tranches de filet, pas trop cuit, pas trop cru, avec du beurre, du persil et des pommes de terre soufflées... Quand on repasse le plat... on ne repasse pas toujours le plat... quand on repasse le plat, j’en reprends d’un air distrait, en parlant d’autre chose...

Il se rapproche de la maison.

Ce qu’il y a d’agréable chez les Beaugérard, c’est que je n’ai pas besoin d’invitation expresse ; on se fie à ma discrétion... c’est très agréable. Ma foi, tant pis ! j’y retourne déjeuner aujourd’hui...

Il s’approche de la porte au moment où Beaugérard sort.

Scène VII

BEAUGÉRARD, LABROSSE

BEAUGÉRARD.

Tiens ! tu venais déjeuner avec moi ?

LABROSSE.

Je ne sais pas si je pourrai...

BEAUGÉRARD.

Je ne déjeune pas ici, moi.

LABROSSE.

Ah !... Mais, tu déjeunes toujours chez toi, le jeudi...

BEAUGÉRARD.

C’est qu’aujourd’hui, il s’est passé des choses... Mon cher, la vie avec ma femme est devenue impossible, c’est à n’y pas tenir... Enfin, tu la connais ? C’est une fille d’excellente famille, très honnête, très bien élevée. Elle m’a apporté une dot honorable, mais je ne connais personne d’aussi avare ni d’aussi grossier dans ses propos. Elle m’a dit tout à l’heure, devant une ouvrière, à la maison, un mot qui n’est pas le mot « zut ! », auquel elle ne trouve pas assez d’énergie... Tout ça, parce que je voulais qu’elle sorte un linge-éponge. Elle prétendait que celui d’hier devait encore faire l’affaire. Il ne me restait plus qu’un petit morceau de savon, elle a décidé qu’il devrait me faire huit jours... Une jeune femme de vingt-cinq ans ! J’ai donc acheté du savon, sur mes économies, elle s’en est emparée et elle l’a mis sous clef. J’ai dû en acheter un autre que j’ai gardé dans la poche de ma redingote. Je l’essuie après m’en être servi... Enfin, toi qui viens de temps en temps à la maison, est-ce que la nappe ne te dégoûte pas ?

LABROSSE.

Mais non, je t’assure !

BEAUGÉRARD.

On la change deux fois par semaine, quel que soit son état. L’autre jour, la fois qu’on l’avait mise propre, on a renversé, le matin, une cafetière dessus. Il m’a fallu, pendant trois jours entiers, subir devant moi cette tache de café, grande comme l’Australie, et qui s’entourait peu à peu d’un archipel de petites taches de vin... Mais, maintenant, je me révolte, je pars... j’en ai assez ! Elle m’a joué ce matin un tour impossible... Qu’est-ce que tu prends, le matin, à ton petit déjeuner ?

LABROSSE.

Rien... J’ai horreur de manger seul, et, comme je ne peux pas aller prendre un petit déjeuner chez des amis, je préfère me réserver pour le grand déjeuner...

BEAUGÉRARD.

Moi, je prends du thé, une tasse de thé, dans laquelle je mets un morceau de sucre et demi, un morceau entier et puis un autre que je casse en deux, je remets l’autre moitié dans le sucrier... Elle a prétendu que c’était du gaspillage, que les morceaux cassés s’effritaient et ne se retrouvaient plus. Alors, ce matin, j’ai trouvé sur la table, au lieu de sucrier, une petite soucoupe avec un morceau entier, et la moitié d’un autre. Elle avait cassé ce morceau elle-même, afin de me servir, demain matin, l’autre moitié qu’elle avait mise de côté...

Avec irritation.

Enfin, quoi !... Si je n’ai pas droit à deux morceaux de sucre pour mon thé, un morceau que je prends et un autre dont j’ai le droit de faire ce que bon me semble, que je peux gaspiller si je veux ! Je n’y tiens plus !... Je m’en vais, et en m’en allant, je vais lui jouer un vilain tour. Elle est très avare pour moi, mais elle veut bien que je lui achète des bijoux et des dentelles. Ce sont des choses qui se gardent, tu comprends ? Il y a deux jours, en allant à Trouville, j’ai pris à condition ce voile en dentelle.

Il tire un voile de dentelle de dessous son veston.

Je lui avais dis : « Je te l’achèterai ferme si j’ai beaucoup de clients ces temps-ci. » Ah ! tu comprends que je ne me soucie plus à faire des cadeaux à une vilaine bête pareille.

LABROSSE.

Écoute, tu es en train de faire des bêtises. Rentre chez toi déjeuner... Si ça t’ennuie de rentrer seul, je m’arrangerai, je t’accompagnerai, je n’irai pas où je devais aller. Ils m’en voudront un peu, mais tant pis...

BEAUGÉRARD.

Non, non, non ! Je ne rentrerai pas !

LABROSSE.

Mais si, allons ! sois raisonnable, rentre !

BEAUGÉRARD.

En tout cas, je ne rentrerai pas pour déjeuner.

LABROSSE.

Mais si, il faut rentrer pour déjeuner. Quand on ne déjeune pas, ça prend tout de suite de l’importance.

BEAUGÉRARD.

Justement. Je veux que ça en ait, de l’importance.

LABROSSE.

Allons ! ça n’en a pas assez. Rentre déjeuner.

BEAUGÉRARD.

J’ai eu l’énergie de faire un éclat, je veux en profiter pour aller faire la fête. Il y a en face une petite femme tout à fait bien ; je veux faire avec elle un petit déjeuner de choix, bien servi, avec de bonnes choses à manger et du bon vin... Si tu étais chic, tu viendrais avec moi...

LABROSSE.

Moi ?

BEAUGÉRARD.

Tu ne veux pas ?

LABROSSE.

Je n’ai pas dit ça.

BEAUGÉRARD.

Alors, tu viens ?

LABROSSE, un peu renfrogné.

Oui, oui.

BEAUGÉRARD.

Ça sera très bien, tu sais.

LABROSSE, de même.

Oui, oui.

BEAUGÉRARD.

Je ferai chercher du vin aux Caves de Bourgogne.

LABROSSE.

Prends-en plutôt chez Marteau. Il a un chambertin extraordinaire.

BEAUGÉRARD.

Quelle fête ! J’en ai presque peur... Tout de même, dis, c’est raide, ce que je fais là à ma femme, hein ?

LABROSSE.

Oh ! faut pas s’en exagérer l’importance. Un petit déjeuner que tu prends en dehors de chez toi...

BEAUGERARD, hochant la tête.

...Avec une femme !

LABROSSE.

Bien oui, avec une femme ! Quelle importance ça a-t-il ?

BEAUGÉRARD.

Qu’est-ce que dira ma femme ?...

LABROSSE.

Rien... Tu sais qu’on a déjà d’excellentes perdrix de braconnage...

BEAUGÉRARD.

...Quand elle apprendra ça !

LABROSSE.

Ça la matera... Ça lui fera du bien... Et des huîtres parquées... Il y a à la poissonnerie de bonnes huîtres parquées...

BEAUGÉRARD.

Dis donc, tu la connais, la petite femme d’en face ? Moi, je l’ai rencontrée quelquefois, nous avons échangé quelques paroles...

LABROSSE.

Je la connais très bien : Nancy de Nancy, la bonne amie du comte Ascanio, qui fait en ce moment une croisière en yacht et qui l’a installée ici pour la saison. Elle en profite pour s’amuser... C’est une bonne fille.

BEAUGÉRARD.

Je l’ai rencontrée cinq ou six fois. Je lui ai parlé un peu longtemps l’autre jour, sur la jetée, et moitié riant, moitié sérieusement, nous avons dit qu’on déjeunerait un jour ensemble.

LABROSSE.

Ça s’arrangera. Il est rare qu’une chose ne s’arrange pas avec Nancy de Nancy... Tiens, la voilà qui sort justement.

Nancy apparaît en haut du perron et parle tout bas à une femme de chambre à laquelle elle donne des ordres.

BEAUGÉRARD, à Labrosse, à mi-voix.

Je ne suis pas fâché d’avoir eu une scène avec ma femme... Elle est gentille, cette petite femme-là... C’est drôle, je suis tout ému à l’idée de lui parler. C’est la première fois que je parle sérieusement à une femme depuis mon mariage... Je suis ému comme un débutant.

LABROSSE.

Allons ! je veux m’occuper de ça ! Mais ce qui m’ennuie, c’est que ta femme apprendra peut-être un jour cette histoire-là... Quand vous allez vous réconcilier, tu vas lui raconter, pour détourner sa rancune, que c’est moi qui t’avais entraîné dans cette aventure.

BEAUGÉRARD.

Tu es bête ! Tu me crois vraiment capable d’une chose pareille ?

LABROSSE.

Oui.

BEAUGÉRARD.

Tu peux être tranquille... D’abord, je ne me réconcilierai pas de si tôt avec ma femme.

LABROSSE.

Oui, oui ! tu crois ça parce que tu vois Nancy. Mais quand tu l’auras assez vue...

À Nancy.

Bonjour ! Nancy...

Scène VIII

BEAUGÉRARD, LABROSSE, NANCY DE NANCY

NANCY.

Tiens ! Labrosse ! Bonjour ! vieux Labrosse !

À Beaugérard.

Bonjour, monsieur.

LABROSSE.

Mon ami Beaugérard et moi nous avons fait un petit projet très gentil : c’est que vous nous invitiez chez vous à déjeuner.

NANCY.

Mais c’est une idée excellente... Je vais donner des ordres.

LABROSSE.

Ne bougez pas... Nous nous occuperons de tout... Ou bien si, mettez donc quelqu’un à notre disposition.

NANCY.

Antoinette !

Antoinette apparaît à la fenêtre.

Dites donc à Cylindre de descendre...

À Beaugérard.

C’est mon cuisinier ; c’est aussi mon valet de chambre. Je n’ai pas un grand train de maison, j’ai encore un chauffeur et deux bonnes. C’est bien suffisant pour une femme seule...

Scène IX

BEAUGÉRARD, LABROSSE, NANCY DE NANCY, CYLINDRE

CYLINDRE.

Madame m’a demandé ?

NANCY.

Ça y est ! Il est ivre-mort. Depuis qu’il est chez moi, il y a bien quatre mois, je me dis chaque fois que je le vois comme ça : aussitôt qu’il aura dessoûlé, je le mettrai à la porte ; mais il ne dessoûle pas... On ne peut pas parler sérieusement à un homme dans cet état-là ! D’ailleurs, il fait très bien son service.

CYLINDRE, très rouge, les yeux baissés, d’une voix douce.

Que désire madame ?

NANCY.

Nous avons deux personnes à déjeuner.

CYLINDRE.

Vi, madame.

NANCY.

Est-ce que vous avez quelque chose à la maison ?

CYLINDRE, d’une voix très douce.

Du pâté... du pâté d’aluettes...

LABROSSE.

Ne vous occupez pas de ça ; nous allons chercher des choses en ville avec lui, et il vous les apportera.

NANCY.

Non, non... Mais nous avons des choses excellentes chez nous... J’ai reçu un panier justement ce matin. Qu’est-ce qu’il y avait dans ce panier, Cylindre ?

CYLINDRE, d’une voix très douce.

Du pâté... du pâté d’aluettes...

NANCY.

Mais il y avait encore autre chose avec ça ?

CYLINDRE.

Vi, madame... la langue d’un bœuf... un gigot de l’agneau... et pis encore autre chose, madame...

NANCY.

Quelle autre chose ?

CYLINDRE.

Du pâté... du pâté d’aluettes !...

NANCY.

Eh bien, vous voyez que vous n’avez rien à apporter, messieurs ?

LABROSSE.

Que du vin et du champagne.

NANCY.

J’en ai reçu aussi ce matin d’excellent...

À Cylindre.

Vous ouvrirez aussi cette caisse... Mais, qu’est-ce que je dis ? Il doit en rester du dernier envoi, j’avais reçu vingt bouteilles...

À Cylindre.

Combien en reste-t-il ?

Cylindre ne répond pas.

Combien en reste-t-il ? Il n’en reste pas ?

CYLINDRE, toujours très doux.

Non, madame.

NANCY.

Je n’en ai pourtant pas bu.

CYLINDRE.

Non, madame.

NANCY.

C’est vous qui l’avez bu, alors ?

CYLINDRE.

Non, madame.

NANCY.

Alors, c’est quelqu’un d’autre qui l’a pris ?

CYLINDRE.

Non, madame.

NANCY.

Je ne peux pourtant pas mettre à la porte un homme dans cet état-là ! J’ai déjà essayé, mais il ne comprend pas qu’on le met à la porte. Il ne s’en va pas.

Cylindre sort.

Scène X

BEAUGÉRARD, NANCY, LABROSSE

BEAUGÉRARD.

Eh bien, je me dépêche d’aller faire mes courses... parce qu’il vaut mieux que je ne reste pas ici trop longtemps.

NANCY.

Oui, je comprends... c’est trop près de chez vous.

BEAUGÉRARD.

Ce n’est pas que j’aie peur...

NANCY.

Oui, je sais bien, vous n’avez pas peur... mais il vaut mieux ne pas rester trop longtemps ici.

BEAUGÉRARD, à Labrosse.

Au lieu de rendre la mantille au marchand, j’ai envie de la lui offrir. D’abord, le marchand, bien que je l’aie prise à condition, fera peut-être des difficultés pour la reprendre.

LABROSSE.

C’est une idée !

BEAUGÉRARD, à Nancy.

Qu’est-ce que vous pensez de ce voile de dentelle ?

NANCY.

Pas mal...

BEAUGÉRARD.

Il est pour vous.

NANCY.

Oh ! ravissant !

LABROSSE, à Beaugérard.

Elle est bien élevée.

BEAUGÉRARD, à Labrosse.

Le voile est vraiment joli. Si tu savais ce qu’il me coûte...

LABROSSE.

Allons, allons, pas de mesquinerie !... Dis donc, je commande du vin en m’en allant ?

BEAUGÉRARD.

Tu sais où ?

LABROSSE.

Je sais où.

BEAUGÉRARD.

À tout à l’heure.

NANCY.

À tout à l’heure.

BEAUGÉRARD, à Labrosse.

Je suis très ému... C’est grave, ce que je fais là.

LABROSSE.

Ça n’a aucune importance... Je commande du vin du Rhin, du Rudesheimer ?

BEAUGÉRARD.

Ce que tu voudras.

LABROSSE, à lui-même, pénétré.

Ce que je veux !...

NANCY.

À tout à l’heure !

BEAUGÉRARD.

À tout à l’heure !

Ils sortent à droite ; Nancy à gauche.

Scène XI

L’OUVRIER, sortant de la maison de Roberdet, et nettoyant ses pinceaux dans le ruisseau

Tant plus que le lencoustique est forte en essence, tant plus que c’est vite chessé ; des fois ça va mettre des trois jours, des quatre jours, des six jours, des dix jours, pas moyen que ça chesse... C’est qu’y a trop d’eau, c’est qu’y a bien, bien trop d’eau. Des fois, ça va chesser tout de suite... Le temps d’y mettre une couche, on se retourne, voilà qu’c’est chessé... C’est que le lencoustique est forte en essence... Ah ! nom de d’là ! Misère de métier !... Ils m’ont encore mis d’l’eau... c’est rare si ça va chesser !

Entrent Beaugérard II et son domestique Francis, par l’escalier. Ils débouchent sur la terrasse. Francis porte une valise.

Scène XII

L’OUVRIER, BEAUGÉRARD II, FRANCIS, domestique de Beaugérard II

BEAUGÉRARD II.

C’est bien ici la place de Tancarville ? Ah ! ah ! oui, c’est ici... Le numéro 4, c’est ici. Francis, voilà la maison de M. Roberdet... Ah ! je me sens tout ému, mon garçon... Je vais connaître enfin le fameux secret que-cet inconnu doit me révéler.

FRANCIS.

C’est la lettre que monsieur votre père avait remise à monsieur ?

BEAUGÉRARD II.

Oui, oui.

À l’ouvrier qui vide un petit seau devant la porte.

Ah ! c’est chez M. Roberdet, là ?

L’OUVRIER.

Roberdet ?

BEAUGÉRARD II.

Ce n’est pas chez M. Roberdet ?

L’OUVRIER.

Si fait, monsieur, c’est Roberdet qu’il s’appelle.

BEAUGÉRARD II.

Est-ce qu’on peut voir M. Roberdet ?

L’OUVRIER.

Oui, monsieur, qu’on peut le voir.

BEAUGÉRARD II.

Alors, est-ce que vous pouvez lui dire que je suis ici ? Est-ce qu’on peut lui dire que je voudrais lui parler ?

L’OUVRIER.

Ah ! mais, c’est qu’i n’est point ici, monsieur.

BEAUGÉRARD II.

Vous dites qu’on peut le voir...

L’OUVRIER.

On peut le voir... on peut le voir... Bien sûr qu’on peut le voir !... On n’a qu’à aller comme ça sur la falaise, là-bas, on le verra sur la barque en mer. Il est en barque de mer, monsieur, sur la mer...

BEAUGÉRARD II.

Ah ! il est sorti ? Et quand sera-t-il de retour ?

L’OUVRIER.

Ah ! monsieur, p’t-être pas avant que ce soir, p’t-être pas avant que jamais... Il est en barque de mer, sur la mer...

Montrant son encaustique.

Ce lencoustique-là c’est un autre que tout à l’heure, mais il chesse pas encore vite assez, vous savez ! Je vas vous dire pourquoi : c’est qu’y a d’l’eau... Il est pas forte assez en essence... des trois ou quatre heures que ça met pour chesser... M. Roberdet, il est en barque de mer... sur la mer...

Il rentre dans la maison.

Scène XIII

BEAUGÉRARD II, FRANCIS

BEAUGÉRARD II.

Eh bien, c’est contrariant qu’il ne soit pas là ! Ça va me forcer de rester au Havre jusqu’à ce soir... Moi qui comptais rentrer à Paris tout de suite... Après cette traversée de sept jours, j’aurais bien besoin d’arriver à Paris.

FRANCIS.

Oui, oui, monsieur, il sera toujours assez tôt de dépenser votre argent avec des petites femmes...

BEAUGÉRARD II.

Eh bien, puisque je suis riche, maintenant ?

FRANCIS.

Elles vous en prendront davantage, voilà tout. Oh ! Paris ! Paris me fait peur pour monsieur... Non, ce qu’il faudrait à monsieur pour que je sois tranquille, c’est un pays où il n’y aurait que des négresses.

BEAUGÉRARD II.

Ce ne serait pas mal ! Sans compter que j’aurais du succès avec ce costume.

FRANCIS.

Quel besoin que monsieur avait d’acheter cette occasion-là ?

BEAUGÉRARD II.

Mon costume de voyage était éreinté. J’ai eu toutes les veines de tomber sur ce grand déballage à la sortie du bateau. Et puis, vous savez, il n’est pas trop cher, ce complet-là ? Il paraît que la ville du Havre en est inondée ; ils en ont vendu huit mille en trois jours. Vraiment, c’est une ville intéressante ; je n’étais jamais venu ici. Les gens sont tout à fait aimables. Voilà deux ou trois personnes qui me font des sourires charmants comme si elles me connaissaient.

FRANCIS.

Méfiez-vous, monsieur, méfiez-vous !... C’est un port de mer, vous savez. Il y a bien des gens ici qui exploitent les étrangers...

BEAUGÉRARD II.

Croyez-vous ? Vous ne voyez partout qu’exploitation et guet-apens...

Antoinette sortant de la maison.

ANTOINETTE.

Ah ! voilà monsieur Beaugérard... Le dîner n’est pas tout à fait prêt, mais monsieur ne perdra rien pour attendre... Il y a du foie gras, des huîtres, je ne vous dis que ça... et l’on vous gâte, vous savez !

À la cantonade.

Voilà justement madame qui revient... Oh ! elle va m’attraper, elle va m’attraper !...

Elle rentre dans la maison.

BEAUGÉRARD II.

Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Elle m’appelle par mon nom ? Elle me connaît parfaitement... Elle m’e dit que sa patronne m’attend... la voilà qui vient, là-bas, la patronne... Ah ! mais, c’est une très gentille petite femme !... Comment connait-elle mon nom ?

FRANCIS.

Oh ! que monsieur se méfie !

BEAUGÉRARD II.

Pourquoi ça ?

FRANCIS.

Monsieur ne se méfie pas qu’on sache son nom comme ça ?

BEAUGÉRARD II.

Ça ne m’effraye pas, mais ça m’étonne un peu...

FRANCIS.

À mon avis, cette petite femme, c’est une petite grue qui prend les noms des voyageurs sur les transatlantiques... c’est une manière qu’elles doivent avoir comme ça, dans les ports de mer, pour mettre la main sur les riches étrangers qui arrivent.

BEAUGÉRARD II.

Soyez tranquille, je ne suis plus un gamin, voyons ! Et puis, qu’est-ce que vous voulez qu’elle me fasse ?

FRANCIS.

Elle en veut à l’argent de monsieur !

BEAUGÉRARD II.

Comme vous tremblez pour mon argent !

FRANCIS.

Depuis que monsieur est si riche, j’ai toujours peur pour monsieur... Je vois toujours monsieur attiré dans un guet-apens. Avec ça que monsieur a toujours la manie de sortir son portefeuille plein de billets... Ça tente les malfaiteurs... monsieur devrait me le donner.

BEAUGÉRARD II.

Oh ! je n’ai pas une somme énorme dans mon portefeuille, je n’ai que huit cents francs d’argent puisque j’ai déposé la forte somme à la banque de New-York.

FRANCIS.

Huit cents francs, mais, monsieur, ça suffit pour tenter les malfaiteurs.

BEAUGÉRARD II, lui tendant son portefeuille.

Voilà, vous me laissez avec un louis !... Vous êtes mon conseil judiciaire !

FRANCIS.

Voilà la petite dame qui s’en vient par là.

BEAUGÉRARD II.

Elle est très très gentille.

FRANCIS.

Mais non, elle est comme ci, comme ça... Monsieur va encore faire des bêtises.

BEAUGÉRARD II.

Mais non, mon vieux Francis, vous ne me connaissez pas, je suis plus raisonnable que vous ne pensez...

Scène XIV

BEAUGÉRARD II, FRANCIS, NANCY, puis CYLINDRE

NANCY, entrant et tendant la main à Beaugérard II.

Bonjour, ami !

BEAUGÉRARD II, après une minute d’hésitation, lui tend la main.

Bonjour, madame.

FRANCIS, à part.

Ah ! là là là !

À Beaugérard.

Voyons, voyons ! vous lui tendez la main comme ça !

BEAUGÉRARD II.

Mais elle me la tend bien !

NANCY.

C’est gentil, vous avez terminé promptement vos affaires pour venir me voir... Nous allons déjeuner...

BEAUGÉRARD II.

C’est que...

FRANCIS, à Beaugérard II.

Vous refusez !

BEAUGÉRARD II, à Francis.

Bien entendu !

À Nancy.

C’est que...

Il la regarde et semble la trouver très jolie.

J’accepte...

FRANCIS, à part.

Ah ! huit jours de traversée !...

NANCY, à Beaugérard II.

Si vous voulez bien, nous allons rentrer tout de suite.

Souriant.

Vous ne tenez sans doute pas à rester ici,

Insistant.

devant cette maison ?

Elle montre la maison de Beaugérard I.

BEAUGÉRARD II.

Moi, ça m’est égal ! Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse devant cette maison ?... Mais je préfère tout de même aller chez vous.

NANCY.

Oh ! allons, vous faites le malin ! Mais ça vous ennuierait tout de même si madame Beaugérard...

BEAUGÉRARD II.

Il n’y a pas de madame Beaugérard !

NANCY.

Bon ! bon ! Vous ne voulez pas qu’on parle de ça. C’est entendu, il n’y a pas de madame Beaugérard.

BEAUGÉRARD II.

Mais...

NANCY.

Il n’y a pas de madame Beaugérard...

À part.

Ah ! ces hommes mariés !...

Haut.

Oh ! je viens de faire un tour dans votre Havre, vous savez, il n’est pas très réjouissant...

BEAUGÉRARD II.

Mon Havre ? il n ?est pas mon Havre... Pourquoi l’appelez-vous mon Havre plutôt que le vôtre ?

NANCY.

Parce que je n’y habite que depuis trois semaines, et que vous, vous y êtes depuis combien ?... depuis votre naissance ?

BEAUGÉRARD II.

Moi, j’y viens aujourd’hui pour la première fois.

NANCY.

Comment ?

BEAUGÉRARD II.

Je ne suis pas du Havre...

NANCY.

Ah ! bon ! bon ! bon !... Les hommes !... Il ne s’agit que de s’entendre... Vous n’êtes pas marié, vous n’êtes pas du Havre, c’est entendu... Je tâcherai de ne plus gaffer.

BEAUGÉRARD II.

J’arrive par le bateau de New-York, ce matin.

NANCY.

Très bien, très bien !... Vous arrivez d’Amérique ? Had you fine weather in America ?

BEAUGÉRARD II.

Very beautiful weather...

NANCY.

Ça ne fait pas mal que vous sachiez parler anglais. Il arrive d’Amérique par le bateau... Il ne connaît pas le Havre...

Elle rit.

C’est parfait ! Quel type !

CYLINDRE, sortant.

Le couvert est disposé. On n’attend plus que les ordres de madame.

NANCY, à Beaugérard II.

Votre domestique déjeunera à la cuisine ?

FRANCIS.

Oh ! non, monsieur, j’ai deux amis qui m’attendent...

BEAUGÉRARD II.

Deux amis ?

FRANCIS.

Oui, deux anciens camarades de Paris, un chauffeur et un maître d’hôtel que j’ai rencontrés tout à l’heure.

BEAUGÉRARD II.

Revenez alors dans l’après-midi.

FRANCIS, ironique.

Oui, monsieur, je reviendrai donner quelques conseils à monsieur, puisque monsieur veut bien m’y autoriser.

NANCY.

Rentrons.

À Antoinette.

Quand Labrosse viendra, vous lui direz que nous l’attendons à déjeuner.

BEAUGERARD II, à part.

Qu’est-ce que c’est que ce Labrosse ? Oh ! j’aimerais bien mieux déjeuner tout-seul avec elle...

Haut.

Vous tenez beaucoup à ce que ce monsieur vienne déjeuner ?

NANCY.

Non. Mais je croyais que vous l’aviez invité.

BEAUGÉRARD II.

Je n’ai invité personne... J’aime bien mieux déjeuner tout seul avec vous.

À Cylindre.

Si ce monsieur vient, vous direz que je regrette beaucoup, mais que j’avais des choses particulières à dire à madame.

NANCY.

Vous êtes très gentil... Mais vous ne me dites pas... Il va bien, hein ?

BEAUGÉRARD II.

Quoi donc ?

NANCY.

Le voile de dentelle ! Il n’avait seulement pas remarqué que je l’avais mis !

BEAUGÉRARD II.

Oh ! vous savez, je ne remarque jamais le détail de la toilette d’une femme. Ça ne m’empêche pas d’en subir tout le charme.

NANCY.

Vous auriez pu remarquer que j’avais mis ce voile, méchant, ce voile que vous m’avez donné tout à l’heure...

BEAUGÉRARD II, pendant que Nancy donne des ordres à Cylindre.

Ah ! c’est moi ! Bien ! On va m’apporter la facture... Eh bien, elle n’est pas longue à se faire rendre des politesses... C’est qu’il doit être cher, ce voile ! Je le remarque maintenant, je le remarque...

Il entre dans la maison où vient d’entrer Nancy.

Scène XV

LABROSSE, arrivant par l’escalier

Voilà. Il est encore un peu tôt, mais je trouverais le temps trop long à attendre le déjeuner dehors. Je vais entrer chez Nancy et je lui demanderai du porto blanc... pas comme apéritif, je n’en ai pas besoin, mais comme passe-temps... Une heure moins le quart, et Beaugérard ne sera pas ici avant une demi-heure... Il lui arrive souvent, quand il est au Palais, d’être assailli par des gens assommants qui ne le laissent pas aller déjeuner...

Il frappe chez Nancy.

Je demanderai quelques biscuits...

Il frappe.

Je ne mangerai pas plus de deux douzaines d’huîtres et d’un demi-faisan...

Il frappe.

Ce qu’il y a d’agréable chez ces grues, c’est qu’on n’est tenu à aucune discrétion. Tant plus on mange, tant plus ça les fait rire...

Il frappe.

Scène XVI

LABROSSE, CYLINDRE, ANTOINETTE

CYLINDRE, ouvrant.

Qu’est-ce qu’il y a ?

LABROSSE.

Je vais attendre M. Beaugérard en prenant l’apéritif.

CYLINDRE.

M. Beaugérard, il est déjà là, il est déjà là ; et qu’il déjeune !

Labrosse s’apprêtant à entrer joyeusement.

Ah ! mais il ne faut pas entrer comme ça... M. Beaugérard il a dit que vous entrez pas.

LABROSSE.

Qu’est-ce que c’est que cette blague-là ?

CYLINDRE.

Ah ! ça n’est pas du tout une blague... M. Beaugérard il a dit de pas vous laisser entrer.

LABROSSE.

Allons ! allons ! allons ! Laissez-moi entrer, espèce d’ivrogne !

CYLINDRE.

Je suis un ivrogne, mais M. Beaugérard il a dit que vous entrez pas.

À Antoinette qui vient.

Pas vrai, Antoinette ?

ANTOINETTE.

C’est vrai, monsieur Labrosse... C’est comme ça, monsieur Labrosse... M. Beaugérard vient encore de me dire, à moi, que vous ne déjeuniez pas avec lui.

LABROSSE.

Oh ! mais qu’est-ce que vous me chantez là, à la fin ? Voulez-vous me laisser passer, je veux passer !

À Nancy, qui regarde par la fenêtre.

Qu’est-ce que ces deux abrutis-là qui disent que je ne déjeune pas avec vous ?

Scène XVII

LABROSSE, BEAUGÉRARD II, NANCY

NANCY.

Mon vieux, Beaugérard dit qu’il aimerait mieux que vous ne déjeuniez pas...

LABROSSE.

Qu’est-ce que c’est que ce bateau ?

BEAUGÉRARD II, apparaissant à la fenêtre.

Qu’est-ce que vous désirez ?

LABROSSE.

Oh ! très drôle ! très drôle ! Mais dis donc qu’on m’ouvre la porte, vieux !

BEAUGÉRARD II.

Je n’ai pas l’honneur de vous connaître, monsieur.

LABROSSE.

Espèce de serin, fais-moi donc ouvrir la porte, voyons !

BEAUGÉRARD II.

Je ne comprends pas du tout vos blagues, monsieur... Faites-moi le plaisir de ne pas me tutoyer, je déteste ça, même en plaisanterie.

LABROSSE.

Oh ! bien, tu m’embêtes à la fin ! Fais-moi ouvrir ou je dis tout à ta femme !

BEAUGÉRARD II.

Vous voulez tout dire à ma femme ?

LABROSSE.

Ne me défie pas ! Oui, je vais tout lui dire immédiatement.

BEAUGÉRARD II.

Mais je vous en prie ! Tâchez seulement de la trouver, vous me direz où elle demeure...

NANCY, riant.

Il n’est pas marié !

LABROSSE.

Voyons, Beaugérard I

BEAUGÉRARD II.

Oh ! vous m’embêtez, à la fin !...

À Nancy.

Venez, ma chérie...

Il ferme brusquement la fenêtre.

Scène XVIII

LABROSSE, seul

Je n’ai que le temps de descendre en ville, chez les de Victor, manger de leur saumon... Mais je reviendrai... Il me le payera !... il me le payera ! nom d’un chien !...

Douloureusement.

Oh ! oh ! Arriverai-je encore à temps pour le saumon ?...

Il sort en courant.

ACTE II

Même décor qu’à l’acte précédent.

Scène première

LABROSSE, ANTOINETTE

Labrosse, arrivant au moment où Antoinette sort de la maison.

ANTOINETTE.

Eh bien, monsieur Labrosse ?

LABROSSE.

Eh bien, ces plaisanteries sont très désagréables... d autant plus que je n’ai pas en ce moment de cuisinière chez moi. Quand je suis arrivé chez les de Victor, il ne restait rien. Alors, n’est-ce pas, je n’ai pas voulu avoir l’air d’arriver pour déjeuner, naturellement j’ai dit que j’avais déjà déjeuné, et je n’ai pas pu m’en aller pour aller déjeuner au restaurant... Et puis, je n’aime pas le restaurant... Alors, comme j’avais déjà déjeuné, soi-disant, ils m’ont offert de la tarte, puis j’ai pris trois tasses de café noir ; ce n’est pas un déjeuner, c’est énervant. Vous comprenez que je m’en fiche d’un déjeuner... Ce qui m’ennuie, n’est-ce pas, c’est le procédé.

ANTOINETTE.

Il ne va pas tarder à sortir, je crois... Vous allez avoir une explication avec lui... Après déjeuner, il est allé avec madame dans le boudoir. Elle lui a fait voir des gravures anciennes.

LABROSSE.

Oui. Eh bien, si je me trouve en sa présence, il verra ce que je lui dirai.

ANTOINETTE.

Le voici justement qui sort.

Scène II

LABROSSE, ANTOINETTE, BEAUGÉRARD II

BEAUGÉRARD II, sortant, et parlant à la cantonade.

Je sors.

NANCY.

Attends-moi.

BEAUGÉRARD II.

Je t’attends, je t’attends...

Il salue vaguement Labrosse. À Nancy.

Tiens ! je crois que c’est le type qui est venu tout à l’heure... Je l’ai plutôt rembarré, ça n ‘a pas l’air d’un mauvais garçon.

À Labrosse.

Pardon, monsieur, pour descendre dans le Havre, c’est par là qu’on prend, n’est-ce pas ?

LABROSSE.

Monsieur, je ne vous connais pas !

BEAUGÉRARD II.

Moi non plus. Mais vous m’en voulez, n’est-ce pas, de n’avoir pas marché dans vos blagues, tout à l’heure ?

LABROSSE.

Je vous répète que c’est fini... On ne rompt pas une vieille amitié pour une affaire comme ça, mais il y a tout de même quelque chose de cassé.

BEAUGÉRARD II.

Oh ! vous êtes fatigant avec vos histoires ! Fichez-moi la paix. Qu’est-ce que vous avez à m’embêter !

LABROSSE.

Vous voyez où je vais ? Là.

Il montre la maison de Beaugérard I.

BEAUGÉRARD II.

Vous allez dans cette maison ?

LABROSSE.

Oui. Je vais raconter quelques petites histoires, dans la conversation... Je raconterai des histoires... des histoires de déjeuner...

BEAUGÉRARD II.

Je ne comprends pas. Il y a des blagues de vous qui me font rire, pas celle-là.

Labrosse entre dans la maison de Beaugérard. Sort Nancy.

Scène III

BEAUGÉRARD II, NANCY

NANCY.

Tu crois, chéri, que ça ne vaudrait pas mieux de te reposer un peu, plutôt que de descendre par cette chaleur ?

BEAUGÉRARD II.

Non, non. Je suis un peu fatigué, mais j’aime mieux ne pas dormir quand je suis fatigué. Je me réveille avec la mâchoire de bois. Je veux sortir, je veux faire un petit tour, c’est mon système.

NANCY.

Pauvre chou ! il est fatigué ! Tu sais que je la trouve décidément ravissante, ta mantille.

BEAUGÉRARD II.

Oui, pas mal !

NANCY.

Seulement, sais-tu ce qu’il faudrait pour qu’elle soit tout à fait bien ? Deux petites pattes en zibeline pour la fermeture. Tu trouveras cela dans le Havre.

BEAUGÉRARD II.

Je verrai ça.

NANCY.

Dans ce cas, je vais te la confier. Tu la porteras tout à l’heure chez le fourreur. Et puis, pendant que je suis à te faire faire des commissions, je vais te demander encore une chose : j’ai cassé un petit peu mon bracelet. Alors, si tu passes devant chez Rebel, le bijoutier du boulevard de Strasbourg, près du square, veux-tu lui faire faire la réparation séance tenante ? Tu vois, il manque le brillant du milieu. Rebel en a de très beaux dans les cinquante louis...

BEAUGÉRARD II.

Bien, bien.

NANCY.

Ne sois pas longtemps parti.

Elle rentre.

Scène IV

BEAUGÉRARD II, seul

Cinquante louis, ça n’est pas donné !... Enfin, elle est vraiment gentille... Mais, je suis peut-être un peu fatigué pour aller au Havre. Je vais descendre par là...

Il montre la sortie de gauche.

Si je trouve une voiture, ce sera bien ; sinon, je reviens par ici.

Il sort par la gauche.

Scène V

BEAUGÉRARD I, arrivant par l’escalier de droite

Ah ! j’ai cru que je ne reviendrais pas ! Deux heures un quart ! Voilà trois jeudis de suite que je me présente pour plaider cette affaire ; chaque fois mon adversaire demande des remises ; je comptais qu’il en demanderait encore aujourd’hui, et c’est un fait exprès, il ne demande pas de renvoi... L’affaire vient, j ‘ai été obligé de plaider. Avec une petite femme qui m’attendait ici !... C’était un procès imperdable : mon client qui plaidait contre sa femme était accusé par la partie adverse d’infidélité... Je l’ai défendu avec une ardeur incroyable... Il n’y avait qu’à parler, il n’y avait pas besoin d’éloquence pour gagner ce procès. Je l’ai plaidé avec une telle chaleur, une telle conviction, que je l’ai perdu... je l’ai à peu près perdu... Mon désir de me justifier à mes propres yeux m’a emporté dans les plus hautes régions de la morale admise. Aussi je suis sûr de mon affaire, on donnera tort à mon client. Mon procès sera perdu... Là-dessus je me fais une raison, mais ce qui est plus grave, c’est que cette plaidoirie a fait très mauvais effet, et que ma situation au Palais en sera certainement atteinte... Enfin ! oublions cela dans le plaisir !... L’important, pour moi, est d’avoir fait triompher, par une belle plaidoirie, mon indépendance d’idées si nécessaire à un citoyen... à un citoyen qui trompe sa femme...

Pénétré, et allant du côté de chez Nancy.

J’ai parfaitement raison de tromper ma femme, je suis absolument dans mon droit. Je vais pécher par raison, non pas par désir... Ça n’est pas très désagréable, évidemment... Bon ! voilà Clémentine !...

Scène VI

BEAUGÉRARD I, CLÉMENTINE et LABROSSE

Clémentine sort de la maison, avec Labrosse.

LABROSSE, à Clémentine.

J’aime mieux ne pas lui parler...

À part.

Ce qu’il y a d’effrayant, c’est que je ne lui ai rien dit du tout et qu’elle s’est aperçue qu’il avait chipé le voile de dentelle ; ça va tourner mal... Comme je n’ai rien dit du tout, ma conscience sera tranquille et je serai tout de même content, parce qu’il va plutôt prendre quelque chose...

CLÉMENTINE

Le voilà...

À Beaugérard I.

Vous savez où je vais ?

BEAUGÉRARD I.

Où vas-tu ?

CLÉMENTINE.

Je vais chercher ma mère.

BEAUGÉRARD I.

Pourquoi ça ?

CLÉMENTINE.

Pourquoi me voles-tu toutes mes affaires ?

BEAUGÉRARD I.

Je te vole toutes tes affaires ?

CLÉMENTINE.

Mon voile de dentelle, qu’est-ce que tu en as fait ?

BEAUGÉRARD I, embarrassé.

Peuh ! je ne sais pas...

CLÉMENTINE.

Alors, tu préfères laisser soupçonner une domestique ?... Je sais parfaitement que c’est toi qui l’as pris... Pourquoi as-tu pris ce voile de dentelle ?

BEAUGÉRARD I, très gêné.

Mais je ne l ‘ai pas pris... je ne l’ai pas pris...

CLÉMENTINE.

C est bien ! C’est bien ! Nous éclaircirons ça tout à l ‘heure...

Elle sort par la gauche.

Scène VII

BEAUGÉRARD I, seul, puis NANCY

BEAUGÉRARD I, seul.

C’est bête ça ! C’est bête... Je veux bien la tromper, mais cette histoire du voile de dentelle, ce n’est pas très délicat... En somme, je le lui avais à peu près donné...

NANCY, sortant à ce moment.

Tiens, te voilà déjà revenu ?

BEAUGÉRARD I.

Eh bien, le temps ne vous a pas semblé aussi long qu’à moi... J’ai été retenu au Palais, j’ai cru que je n’en sortirais pas.

NANCY.

Comment, tu as eu le temps d’aller jusqu’au Palais ?

BEAUGÉRARD I.

Et j’y suis resté un bon moment... Eh bien, vrai ! le temps ne vous a pas semblé long ! Moi, je croyais que je n’en sortirais pas... J’avais hâte de vous revoir... Mais ne perdons pas notre temps en paroles inutiles... Ah, je n’ai plus faim. Il est deux heures moins le quart, je n’ai plus faim.

NANCY.

Je comprends ça !

BEAUGÉRARD I.

Seulement, je suis tout de même pressé d’aller chez vous, vous savez pourquoi ?...

Il regarde Nancy d’une certaine façon.

NANCY, avec admiration.

Fichtre !

BEAUGÉRARD I.

J’ai des choses très gentilles à vous dire...

NANCY.

Je vois bien... Aussi, je dis fichtre !... Oh ! bien, tu n’es pas long à te remettre sur tes jambes, toi ! Tu paraissais un peu flapi, tout à l’heure...

BEAUGÉRARD I.

Moi ? J’étais très bien disposé, au contraire.

NANCY.

Bien disposé ?

BEAUGÉRARD I.

Mais oui !

NANCY.

Enfin, mettons que tu n’étais pas flapi... Tous les hommes sont épateurs !...

BEAUGÉRARD I.

Entrons chez toi... Il y a aussi, je te dirai, que ma femme pourrait me voir ici, et que je n’y tiens pas.

NANCY.

Tiens ! voilà que tu en reparles, de ta femme... Je croyais que tu n’étais pas marié.

BEAUGÉRARD I.

Pas marié ?

NANCY.

Ah ! tu veux bien qu’on en reparle, maintenant ?

BEAUGÉRARD I.

Je ne t’ai jamais défendu d’en parler...

NANCY.

Quel type !... Enfin !... tu me vas... Et moi, est-ce que je te vais ? Do you like your little girl, old chappy ?

BEAUGÉRARD I.

Plaît-il ?

Elle répète sa phrase.

Comprends pas !

NANCY.

Voilà qu’il fait semblant de ne plus savoir l’anglais, maintenant !

BEAUGÉRARD I.

Je n’ai jamais su l’anglais.

NANCY.

Quel type !... Ah ! je commence à te connaître, tu sais !

BEAUGÉRARD I.

Rentrons, je vous dis, parce que ma femme... Ah ! à propos, j’aurais une chose assez délicate à vous demander... Je ne sais pas comment vous expliquer ça... Le voile... oui, le voile que je vous ai donné... figurez-vous que je l’avais mis chez moi, que ma femme l’a vu... Elle avait cru que c’était pour elle, et elle m’a demandé ce que j’en avais fait... Je lui ai dit que je n’y avais pas touché... Alors, j’ai réfléchi qu’elle pouvait accuser une domestique, que ça ferait du scandale... Alors... voilà, je crois qu’il vaudrait mieux que je le remette à sa place... Mais, vous savez, vous n’y perdrez rien, au contraire... J’irai demain à Trouville, et je vous en rapporterai un beaucoup plus beau.

NANCY.

T’es bête !... Le voile me plaît, mais si tu veux bien m’en donner un autre...

BEAUGÉRARD I.

Un autre bien plus beau... Alors c’est entendu comme ça ?

NANCY.

Oui, oui.

BEAUGÉRARD I.

Il faudrait, pour bien faire, que je le rapporte tout de suite.

NANCY.

Eh bien, rapporte-le, et tu reviendras après.

BEAUGÉRARD I.

Alors, voulez-vous dire chez vous qu’on ait l’obligeance de me le descendre ?

NANCY.

Comment ? Mais c’est toi qui l’as... Je te l’ai rendu tout à l’heure pour que tu le portes chez le fourreur...

BEAUGÉRARD I.

Vous me l’avez rendu ?

NANCY.

Comment, si je te l’ai rendu ? Mais qu’est-ce que c’est que ce bateau-là ?... Je te l’ai remis moi-même entre les mains, en même temps que le bracelet.

BEAUGÉRARD I.

Le bracelet ?... Qu’est-ce que vous chantez là ? Vous m’avez donné un bracelet ?

NANCY, se montant.

Je ne t’ai pas donné de bracelet ?

Exaspérée.

Il dit maintenant que je ne lui ai pas donné de bracelet...

Exaspérée.

Oh ! mais, c’est trop fort, ça !... Ah ! mais, ah ! mais, tu parles sérieusement ?...

BEAUGÉRARD I.

Je ne sais ce que vous voulez dire, moi.

NANCY.

Tu parles sérieusement ?

Se reculant avec effroi.

Mais qu’est-ce que c’est que cet homme-là ! C’est un bandit !

Effrayée.

Ah ! mais... Ah ! mais... Ah ! mais... c’est un assassin !...

BEAUGÉRARD I.

Qu’est-ce que tu racontes ?... Qu’est-ce que c’est que cette comédie-là ?

NANCY, reculant.

Ne m’approche pas...

Avec effroi.

Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu !... J’ai des revolvers chez moi ! Tu sais, j’ai deux revolvers... Je ne suis pas une femme qu’on fabrique !... Ne m’approche pas !... Et tu n’entreras pas !... Et j’ai deux revolvers !

BEAUGÉRARD I, seul.

Oh ! mais, c’est une créature des plus dangereuses... Dans quoi me suis-je fourré ?... Elle m’accuse maintenant de lui avoir volé un bracelet !... Mais c’est une entôleuse !... Ah ! mais ! elle va faire du chantage... Oh ! mais, mais, mais, il faut que j’aille tout de suite voir quelqu’un pour ça !

Il sort précipitamment par l’escalier.

Scène VIII

CLÉMENTINE, MADAME TUPIN

CLÉMENTINE, rentrant avec madame Tupin par la gauche.

Voilà, maman ! Voilà où j’en suis ! Il m’a fait la chose la plus abominable du monde... Figure-toi qu’il m’avait apporté un voile de dentelle, soi-disant un cadeau qui venait de Trouville, et, non seulement il est parti de chez moi sans déjeuner ce matin, mais il m’a pris ce voile, un très beau voile... C’est un affront.

MADAME TUPIN.

Oh ! mais c’est effrayant !

CLÉMENTINE, changeant de ton.

Bah ! Tu sais, tout de même, je ne m’effraye pas tant que ça, parce qu’au fond je fais de lui ce que je veux... Il a pris ce voile de dentelle, il n’a pas osé me dire qu’il l’avait pris. Quand il est en ma présence, il file doux, il fait le petit garçon, et ce qu’il va faire, c’est qu’il va me remettre le voile, tout bonnement, et qu’il se défendra comme un beau diable de l’avoir pris... Mais tu sais, je ne lui laisserai pas emporter ça en paradis... Je vais lui faire passer un vilain petit quart d’heure, car il n’ose jamais me regarder en face ou me tenir tête !

Entre Beaugérard II en chantant. Il a le voile sur son épaule.

Scène IX

BEAUGÉRARD II, CLÉMENTINE, MADAME TUPIN

BEAUGÉRARD II, chantant.

C’est la rein’ d’Angleterre

Qui s’est fichu’ par terre...

Il tourne autour de la scène, en chantant, puis s’arrête devant Clémentine.

– Pardon, madame, savez-vous où il y a une station de voitures, par ici ?

CLÉMENTINE.

Qu’est-ce qu’il a ? C’est trop fort ! Il a le voile, et il ose venir me braver... Oh ! mon Dieu !...

À Beaugérard II.

Tu viens me braver, maintenant !

BEAUGÉRARD II.

Mais je ne vous connais pas.

CLÉMENTINE.

Je te ferai voir qui je suis, polisson ! Tu vas commencer par me rendre ce voile...

BEAUGÉRARD II.

Qu’est-ce que ça signifie ?... Il n’est pas à vous, ce voile.

CLÉMENTINE.

Comment, il n’est pas à moi ?

BEAUGÉRARD II.

Bien sûr que non ! Vous en avez peut-être un pareil chez vous, mais celui-là est à une charmante petite femme qui reste ici, en face, une petite femme très gentille qui me l’a donné tout à l’heure... une petite femme tout à fait exquise...

CLÉMENTINE.

Misérable !...

BEAUGÉRARD II.

Une petite que je connais depuis ce matin... mais je l’aime bien et elle m’aime bien...

CLÉMENTINE.

Oh ! la honte !

BEAUGÉRARD II.

Il n’y a pas de honte à ça... Je suis libre... Je ne fais.de tort à personne...

CLÉMENTINE s’approche de lui.

Ah ! tu es libre ! Ah ! tu es libre !... Eh bien, je vais te déclarer une chose, c’est que, moi, je suis libre aussi !

BEAUGÉRARD II.

Mais, madame, je ne vous ai jamais dit le contraire.

CLÉMENTINE.

Savez-vous ce que je vais faire ? Ce petit sous-lieutenant qui me faisait la cour au bal de la mairie, et avec qui j’ai dansé, eh bien, je vais aller le retrouver tout de suite !

BEAUGÉRARD II.

Mais, si vous voulez... Vous auriez rudement tort de vous en priver...

CLÉMENTINE.

Ce soir, entends-tu, j’aurai quitté cette maison !

BEAUGÉRARD II.

Mais oui ! Il ne faut pas rester dans cette maison... Il faut aller trouver votre petit sous-lieutenant. Et puis, vous savez, si celui-là ne vous plaît pas, prenez-en un autre, prenez-en deux autres, prenez-en dix autres... Vous auriez bien tort de vous gêner.

CLÉMENTINE.

J’aurais tort de me gêner ?

MADAME TUPIN, s’approchant.

Oh ! tout ça n’est pas sérieux !

À Beaugérard II.

Voyons, Achille !

BEAUGÉRARD II.

Comment, vous me connaissez ! Mais d’où me connaissez-vous ?

MADAME TUPIN.

Voyons, Achille ! Ne me considérez pas comme une ennemie... Savez-vous ce que vous devriez faire, mon garçon ? Vous devriez rentrer avec elle, tout gentiment, dans la maison, vous vous embrasseriez, et puis tout serait dit.

BEAUGÉRARD II, à part.

C’est une vieille proxénète !...

MADAME TUPIN.

Je suis la mère de cette enfant.

BEAUGÉRARD II, à lui-même.

C’est encore plus dégoûtant.

MADAME TUPIN.

Qu’est-ce que je veux ? C’est votre bonheur à tous deux... Je vous dirai que pourtant je déteste me mêler de ça...

BEAUGÉRARD II, à lui-même.

Mais, enfin, qui est-ce qui vous prie de vous en mêler ? Je ne vous connais pas.

MADAME TUPIN.

Vous ne me connaissez pas... Mais je vous répète que je viens en amie...

BEAUGÉRARD II.

Et moi je vous répète que je ne vous connais pas. Je ne suis pas du tout l’Achille que vous croyez... Je m’appelle bien Achille, mais moi, c’est Achille Beaugérard, vous entendez !

MADAME TUPIN, inquiète.

J’entends.

À Clémentine.

Il y a là quelque chose de pas naturel.

CLÉMENTINE, à madame Tupin.

En effet, je le trouve un peu changé.

MADAME TUPIN.

Oh ! oui, oui. Il a quelque chose, certainement... Il ne serait pas capable de tant de fourberie.

À Beaugérard II.

Voyons, Achille, au lieu de vous occuper de votre clientèle, de vos plaidoiries, vous avez fait des choses, vous savez, qui ne sont plus de votre âge, car vous avez trente-huit ans.

BEAUGÉRARD II, étonné.

Mais oui, j’ai trente-huit ans...

MADAME TUPIN.

J’ai cela bien présent à l’esprit, puisque nous vous avons souhaité votre fête, il y a huit jours.

BEAUGÉRARD II, étonné.

C’était en effet ma fête, il y a huit jours ;

Changeant de ton.

mais, quand vous dites que vous me l’avez souhaitée, vous êtes une effrontée menteuse, étant donné qu’il y a huit jours j’étais en Amérique.

MADAME TUPIN, à Clémentine.

Ça y est, il déménage !

BEAUGÉRARD II.

Qu’est-ce que vous me chantez avec mes plaidoiries ? Je n’ai rien à faire avec des plaidoiries, je suis directeur d’une compagnie minière ; je me suis occupé également des récoltes de canne à sucre aux Antilles, j’ai été intéressé dans une grande fabrique de caoutchouc, si cela peut vous intéresser...

CLÉMENTINE.

Il est fou ! Il est fou !... Il a la folie des grandeurs...

MADAME TUPIN, à Clémentine.

Tais-toi ! Tais-toi !... Je ne peux pas te laisser rentrer chez toi avec un homme comme ça. Il faut absolument prendre une grande résolution, et le mettre en sûreté. Je ne suis pas tranquille... Je ne te quitte pas, et je vais m’occuper de lui.

CLÉMENTINE.

Où vas-tu ?

MADAME TUPIN.

Je connais très bien un docteur de mes amis qui reste tout à côté. Sans user de moyens violents, on peut très bien prendre des mesures pour ta sécurité personnelle. On ne peut pourtant pas le laisser en liberté.

Elle sort en regardant avec effroi Beaugérard II.

Scène X

BEAUGÉRARD II, seul

J’aurais peut-être bien dû me laisser faire. Qu’est-ce que je risquais ? Si je les avais suivies dans la maison... Elle est très gentille, cette petite femme. Et puis, surtout, elle a un petit air comme il faut qui, étant donné le métier qu’elle fait, lui donne un certain piquant... Elle me dit quelque chose, cette petite femme-là... elle me dit quelque chose...

ACTE III

Même décor qu’à l’acte précédent.

Scène première