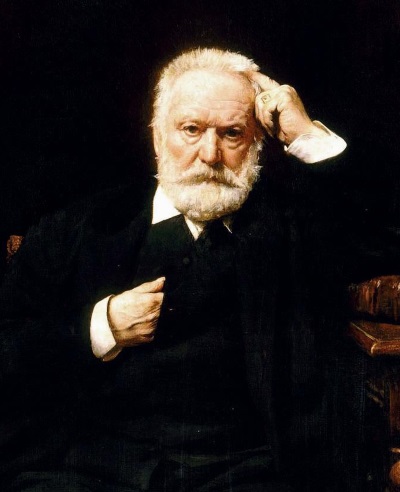

Angelo, tyran de Padoue (Victor HUGO)

- PRÉFACE

- PREMIÈRE JOURNÉE

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- DEUXIÈME JOURNÉE

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- TROISIÈME JOURNÉE

- Première Partie

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- Scène X

- Scène XI

- Deuxième Partie

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- NOTES

Drame en prose.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre-Français, le 28 avril 1835.

Personnages

ANGELO MALIPIERI, Podesta

CATARINA BRAGADINI

LA TISBE

RODOLFO

HOMODEI

ANAFESTO GALEOFA

REGINELLA

DAFNE

UN PAGE NOIR

UN GUETTEUR DE NUIT

UN HUISSIER

LE DOYEN de Saint-Antoine de Padoue

L’ARCHIPRÊTRE

Padoue. 1549.

Francisco Donato étant doge.

PRÉFACE

Dans l’état où sont aujourd’hui toutes ces questions profondes qui touchent aux racines mêmes de la société, il semblait depuis longtemps à l’auteur de ce drame qu’il pourrait y avoir utilité et grandeur à développer sur le théâtre quelque chose de pareil à l’idée que voici :

Mettre en présence, dans une action toute résultante du cœur, deux graves et douloureuses figures, la femme dans la société, la femme hors de la société ; c’est-à-dire, en deux types vivants, toutes les femmes, toute la femme. Montrer ces deux femmes, qui résument tout en elles, généreuses souvent, malheureuses toujours. Défendre l’une contre le despotisme, l’autre contre le mépris. Enseigner à quelles épreuves résiste la vertu de l’une, à quelles larmes se lave la souillure de l’autre. Rendre la faute à qui est la faute, c’est-à-dire à l’homme, qui est fort, et au fait social, qui est absurde. Faire vaincre dans ces deux âmes choisies les ressentiments de la femme par la piété de la fille, l’amour d’un amant par l’amour d’une mère, la haine par le dévouement, la passion par le devoir. En regard de ces deux femmes ainsi faites poser deux hommes, le mari et l’amant, le souverain et le proscrit, et résumer en eux par mille développements secondaires toutes les relations régulières et irrégulières que l’homme peut avoir avec la femme d’une part, et la société de l’autre. Et puis au bas de ce groupe, qui jouit, qui possède et qui souffre, tantôt sombre, tantôt rayonnant, ne pas oublier l’envieux, ce témoin fatal, qui est toujours là, que la Providence aposte au bas de toutes les sociétés, de toutes les hiérarchies, de toutes les prospérités, de toutes les passions humaines ; éternel ennemi de tout ce qui est en haut ; changeant de forme selon le temps et le lieu, mais au fond toujours le même ; espion à Venise, eunuque à Constantinople, pamphlétaire à Paris. Placer donc comme la Providence le place, dans l’ombre, grinçant des dents à tous les sourires, ce misérable intelligent et perdu qui ne peut que nuire, car toutes les portes que son amour trouve fermées, sa vengeance les trouve ouvertes. Enfin au-dessus de ces trois hommes, entre ces deux femmes, poser comme un lien, comme un symbole, comme un intercesseur, comme un conseiller, le Dieu mort sur la croix. Clouer toute cette souffrance humaine au revers du crucifix.

Puis de tout ceci ainsi posé faire un drame ; pas tout à fait royal, de peur que la possibilité de l’application ne disparût dans la grandeur des proportions ; pas tout à fait bourgeois, de peur que la petitesse des personnages ne nuisit à l’ampleur de l’idée ; mais princier et domestique : princier, parce qu’il faut que le drame soit grand ; domestique, parce qu’il faut que le drame soit vrai. Mêler dans celle œuvre, pour satisfaire ce besoin de l’esprit qui veut toujours sentir le passé dans le présent et le présent dans le passé, à l’élément éternel, à l’élément humain, à l’élément social, un élément historique. Peindre, chemin faisant, à l’occasion de cette idée, non-seulement l’homme et la femme, non-seulement ces deux femmes et ces trois hommes, mais tout un siècle, tout un climat, toute une civilisation, tout un peuple. Dresser sur cette pensée, d’après les données spéciales de l’histoire, une aventure tellement simple et vraie, si bien vivante, si bien palpitante, si bien réelle, qu’aux yeux de la foule elle pût cacher l’idée elle-même comme la chair cache l’os.

Voilà ce que l’auteur de ce drame a tenté de faire. Il n’a qu’un regret : c’est que cette pensée ne soit pas venue à un meilleur que lui.

Aujourd’hui, en présence d’un succès dû évidemment à cette pensée et qui a dépassé toutes ses espérances, il sent le besoin d’expliquer son idée entière à cette foule sympathique et éclairée qui s’amoncèle chaque soir devant son œuvre avec une curiosité pleine de responsabilité pour lui.

On ne saurait trop le redire, pour quiconque a médité sur les besoins de la société, auxquels doivent toujours correspondre les tentatives de l’art, aujourd’hui, plus que jamais, le théâtre est un lieu d’enseignement. Le drame, comme l’auteur de cet ouvrage le voudrait faire, et comme le pourrait faire un homme de génie, doit donner à la foule une philosophie, aux idées une formule, à la poésie des muscles, du sang et de la vie, à ceux qui pensent une explication désintéressée, aux âmes altérées un breuvage, aux plaies secrètes un baume, à chacun un conseil, à tous une loi.

Il va sans dire que les conditions de l’art doivent être d’abord et en tout remplies. La curiosité, l’intérêt, l’amusement, le rire, les larmes, l’observation perpétuelle de tout ce qui est nature, l’enveloppe merveilleuse du style, le drame doit avoir tout cela, sans quoi il ne serait pas le drame ; mais pour être complet, il faut qu’il ait aussi la volonté d’enseigner, en même temps qu’il a la volonté de plaire. Laissez-vous charmer par le drame, mais que la leçon soit dedans, et qu’on puisse toujours l’y retrouver quand on voudra disséquer cette belle chose vivante, si ravissante, si poétique, si passionnée, si magnifiquement vêtue d’or, de soie et de velours. Dans le beau drame, il doit toujours y avoir une idée sévère, comme dans la plus belle femme il y a un squelette.

L’auteur ne se dissimule, comme on voit, aucun des devoirs austères du poète dramatique. Il essayera peut-être quelque jour, dans un ouvrage spécial, d’expliquer en détail ce qu’il a voulu faire dans chacun des divers drames qu’il a donnés depuis sept ans. En présence d’une tâche aussi immense que celle du théâtre au dix-neuvième siècle, il sent son insuffisance profonde, mais il n’en persévérera pas moins dans l’œuvre qu’il a commencée. Si peu de chose qu’il soit, comment reculerait-il, encouragé qu’il est par l’adhésion des esprits d’élite, par l’applaudissement de la foule, par la loyale sympathie de tout ce qu’il y a aujourd’hui dans la critique d’hommes éminents et écoutés ! Il continuera donc fermement ; et chaque fois qu’il croira nécessaire de faire bien voir à tous, dans ces moindres détails, une idée utile, une idée sociale, une idée humaine, il posera le théâtre dessus comme un ver grossissant.

Au siècle où nous vivons, l’horizon de l’art est bien élargi. Autrefois le poète disait : le public ; aujourd’hui le poète dit : le peuple.

7 mai 1835.

PREMIÈRE JOURNÉE

LA CLEF

Un jardin illuminé pour une fête de nuit. À droite, un palais plein de musique et de lumière, avec une porte sur le jardin et une galerie en arcades au rez-de-chaussée, où l’on voit circuler les gens de la fête. Vers la porte, un banc de pierre. À gauche, un autre banc sur lequel on distingue dans l’ombre un homme endormi. Au fond, au-dessus des arbres, la silhouette noire de Padoue au seizième siècle, sur un ciel clair. Vers la lui de l’acte le jour paraît.

Scène première

LA TISBE, riche costume de fête, ANGELO MALIPIERI, la veste ducale, l’étole d’or, HOMODEI, endormi, longue robe de laine brune fermée par devant, haut-de-chausses rouge, une guitare à côté de lui

LA TISBE.

Oui, vous êtes le maître ici, monseigneur ; vous êtes le magnifique podesta ; vous avez droit de vie et de mort, toute puissance, toute liberté. Vous êtes envoyé de Venise, et partout où l’on vous voit il semble qu’on voit la face et la majesté de cette république. Quand vous passez dans une rue, monseigneur, les fenêtres se ferment, les passants s’esquivent, et tout le dedans des maisons tremble. Hélas ! ces pauvres Padouans n’ont guère l’attitude plus fière et plus rassurée devant vous que s’ils étaient les gens de Constantinople, et vous le Turc. Oui, cela est ainsi. Ah ! j’ai été à Brescia. C’est autre chose. Venise n’oserait pas traiter Brescia comme elle traite Padoue ; Brescia se défendrait. Quand le bras de Venise frappe, Brescia mord, Padoue lèche. C’est une honte. Eh bien ! quoique vous soyez ici le maître de tout le monde, et que vous prétendiez être le mien, écoutez-moi, monseigneur, je vais vous dire la vérité, moi. Pas sur les affaires d’État, n’ayez pas peur, mais sur les vôtres. Eh bien, oui ! je vous le dis, vous êtes un homme étrange, je ne comprends rien à vous ; vous êtes amoureux de moi et vous êtes jaloux de votre femme !

ANGELO.

Je suis jaloux aussi de vous, madame.

LA TISBE.

Ah, mon Dieu ! vous n’avez pas besoin de me le dire ! Et pourtant vous n’en avez pas le droit, car je ne vous appartiens, pas. Je passe ici pour votre maîtresse, pour votre toute-puissante maîtresse, mais je ne le suis point, vous le savez bien.

ANGELO.

Cette fête est magnifique, madame.

LA TISBE.

Ah ! je ne suis qu’une pauvre comédienne de théâtre, on me permet de donner des fêtes aux sénateurs, je tâche d’amuser notre maître, mais cela ne me réussit guère aujourd’hui. Votre visage est plus sombre que mon masque n’est noir. J’ai beau prodiguer les lampes et les flambeaux, l’ombre reste sur votre front. Ce que je vous donne en musique, vous ne me le rendez pas en gaieté, monseigneur. – Allons, riez donc un peu.

ANGELO.

Oui, je ris. – Ne m’avez-vous pas dit que c’était votre frère, ce jeune homme qui est arrivé avec vous à Padoue ?

LA TISBE.

Oui. Après ?

ANGELO.

Vous lui avez parlé tout à l’heure. Quel est donc cet autre avec qui il était ?

LA TISBE.

C’est son ami. Un Vicentin nommé Anafesto Galeofa.

ANGELO.

Et comment s’appelle-t-il, votre frère ?

LA TISBE.

Rodolfo, monseigneur, Rodolfo. Je vous ai déjà expliqué tout cela vingt fois. Est-ce que vous n’avez rien de plus gracieux à me dire ?

ANGELO.

Pardon, Tisbe, je ne vous ferai plus de questions. Savez-vous que vous avez joué hier la Rosmonda d’une grâce merveilleuse, que celle ville est bien heureuse de vous avoir, et que toute l’Italie qui vous admire, Tisbe, envie ces Padouans que vous plaignez tant ? Ah ! toute cette foule qui vous applaudit m’importune. Je meurs de jalousie quand je vous vois si belle pour tant de regards. Ah, Tisbe ! – Qu’est-ce donc que cet homme masquée qui vous avez parlé ce soir entre deux portes ?

LA TISBE.

Pardon, Tisbe, je ne vous ferai plus de questions. – C’est fort bien. Cet homme, monseigneur, c’est Virgilio Tasca.

ANGELO.

Mon lieutenant ?

LA TISBE.

Votre sbire.

ANGELO.

Et que lui vouliez-vous ?

LA TISBE.

Vous seriez bien attrapé, s’il ne me plaisait pas de vous le dire.

ANGELO.

Tisbe !...

LA TISBE.

Non, tenez, je suis bonne, voilà l’histoire. Vous savez qui je suis ? rien, une fille du peuple, une comédienne, une chose que vous caressez aujourd’hui et que vous briserez demain. Toujours en jouant. Eh bien ! si peu que je sois, j’ai eu une mère. Savez-vous ce que c’est que d’avoir une mère ? en avez-vous eu une, vous ? savez-vous ce que, c’est que d’être enfant ? pauvre enfant, faible, nu, misérable, affamé, seul au monde, et de sentir que vous avez auprès de vous, autour de vous, au-dessus de vous, marchant quand vous marchez, s’arrêtant quand vous vous arrêtez, souriant quand vous pleurez, une femme. – non, on ne sait pas encore que c’est une femme, – un ange qui est là, qui vous regarde, qui vous apprend à parler, qui vous apprend à rire, qui vous apprend à aimer ! qui réchauffe vos doigts dans ses mains, votre corps dans ses genoux, votre âme dans son cœur ! qui vous donne son lait quand vous êtes petit, son pain quand vous êtes grand, sa vie toujours ! à qui vous dites, ma mère ! et qui vous dit, mon enfant ! d’une manière si douce que ces deux mots-là réjouissent Dieu ! – Eh bien ! j’avais une mère comme cela, moi. C’était une pauvre femme sans mari qui chantait des chansons morlaques dans les places publiques de Brescia. J’allais avec elle. On nous jetait quelque monnaie. C’est ainsi que j’ai commencé. Ma mère se tenait d’habitude au pied de la statue de Gatta Melata. Un jour, il paraît que dans la chanson qu’elle chantait sans y rien comprendre, il y avait quelque rime offensante pour la seigneurie de Venise, ce qui faisait rire autour de nous les gens d’un ambassadeur. Un sénateur passa, il regarda, il entendit, et dit au capitaine-grand qui le suivait : À la potence cette femme ! Dans l’État de Venise, c’est bientôt fait. Ma mère fut saisie sur-le-champ. Elle ne dit rien : à quoi bon ? m’embrassa avec une grosse larme qui tomba sur mon front, prit son crucifix et se laissa garrotter. Je le vois encore, ce crucifix. . En cuivre poli. Mon nom, Tisbe, est grossièrement écrit au bas avec la pointe d’un stylet. Moi, j’avais seize ans alors, je regardais ces gens lier ma mère, sans pouvoir parler, ni crier, ni pleurer, immobile, glacée, morte, comme dans un rêve. La foule se taisait aussi. Mais il y avait avec le sénateur une jeune fille qu’il tenait par la main, sa fille sans doute, qui s’émut de pitié tout à coup. Une belle jeune fille, monseigneur. La pauvre enfant ! elle se jeta aux pieds du sénateur, elle pleura tant, et des larmes si suppliantes et avec de si beaux yeux, qu’elle obtint la grâce de ma mère. Oui, monseigneur. Quand ma mère fut déliée, elle prit son crucifix, – ma mère, – et le donna à la belle enfant eu lui disant : Madame, gardez ce crucifix, il vous portera bonheur. Depuis ce temps, ma mère est morte, sainte femme ; moi, je suis devenue riche, et je voudrais revoir cet enfant, cet ange, qui a sauvé ma mère. Qui sait ? elle est femme maintenant, et par conséquent malheureuse. Elle a peut-être besoin de moi à son tour. Dans toutes les villes où je vais, je fais venir le sbire, le barigel, l’homme de police, je lui conte l’aventure, et à celui qui trouvera la femme que je cherche je donnerai dix mille sequins d’or. Voilà pourquoi j’ai parlé tout à l’heure entre deux portes à votre barigel Virgilio Tasca. Êtes-vous content ?

ANGELO.

Dix mille sequins d’or ! mais que donnerez-vous à la femme elle-même, quand vous la retrouverez ?

LA TISBE.

Ma vie ! si elle veut.

ANGELO.

Mais à quoi la reconnaitrez-vous ?

LA TISBE.

Au crucifix de ma mère.

ANGELO.

Bah ! elle l’aura perdu.

LA TISBE.

Oh ! non. On ne perd pas ce qu’on a gagné ainsi.

ANGELO, apercevant Homodei.

Madame! Madame ! il y a un homme là ! savez-vous qu’il y a un homme là ? qu’est-ce que cet homme ?

LA TISBE, éclatant de rire.

Hé, mon Dieu ! oui, je sais qu’il y à un homme là, et qui dort encore ! et d’un bon sommeil ! N’allez-vous pas vous effaroucher aussi de celui-là ? c’est mon pauvre Homodei.

ANGELO.

Homodei ! qu’est-ce que c’est que cela, Homodei ?

LA TISBE.

Cela, Homodei, c’est un homme, monseigneur, comme ceci, la Tisbe, c’est une femme. Homodei, monseigneur, c’est un joueur de guitare que monseigneur le primicier de Saint-Marc, qui est fort de mes amis, m’a adressé dernièrement avec une lettre que je vous montrerai, vilain jaloux ! et même à la lettre était joint un présent.

ANGELO.

Comment !

LA TISBE.

Oh ! un vrai présent vénitien. Une huile qui contient simplement deux flacons, un blanc, l’autre noir. Dans le blanc il va un narcotique très puissant qui endort pour douze heures d’un sommeil pareil à la mort ; dans le noir il y a du poison, de ce terrible poison que Malaspina fit prendre au pape dans une pilule d’aloès, vous savez. M. le primicier m’écrit que cela peut servir dans l’occasion. Une galanterie, comme vous voyez. Du reste, le révérend primicier me prévient que le pauvre homme, porteur de la lettre et du présent, est idiot. Il est ici et vous auriez dû le voir, depuis quinze jours, mangeant à l’office, couchant dans le premier coin venu, à sa mode, jouant et chantant en attendant qu’il s’en aille à Vicence. Il vient de Venise. Hélas ! ma mère a erré ainsi. Je le garderai tant qu’il voudra. Il a quelque temps égayé la compagnie ce soir. Notre fête ne l’amuse pas, il dort. C’est aussi simple que cela.

ANGELO.

Vous me répondez de cet homme ?

LA TISBE.

Allons, vous voulez rire ! La belle occasion pour prendre cet air effaré ! un joueur de guitare, un idiot, un homme qui dort ! Ah çà, monsieur le podesta, mais qu’est-ce que vous avez donc ? Vous passez votre vie à faire des questions sur celui-ci, sur celui-là. Vous prenez ombrage de tout. Est-ce jalousie, ou est-ce peur ?

ANGELO.

L’une et l’autre.

LA TISBE.

Jalousie, je le comprends. Vous vous croyez obligé de surveiller deux femmes. Mais peur ! vous le maître, vous qui faites peur à tout le monde, au contraire !

ANGELO.

Première raison pour trembler.

Se rapprochant d’elle et parlant bas.

– Écoutez, Tisbe. Oui, vous l’avez dit, oui, je puis tout ici ; je suis seigneur, despote et souverain de cette ville ; je suis le podesta que Venise met sur Padoue, la griffe du tigre sur la brebis. Oui, tout-puissant ; mais tout absolu que je suis, au-dessus de moi, voyez-vous. Tisbe, il y a une chose grande et terrible et pleine de ténèbres il y a Venise. Et savez-vous ce que c’est que Venise, pauvre Tisbe ! Venise, je vais vous le dire, c’est l’inquisition d’État, c’est le conseil des Dix. Oh ! le conseil des Dix ! parlons-en bas, Tisbe ; car il est peut-être là quelque part qui nous écoute. Des hommes que pas un de nous ne connaît, et qui nous connaissent tous ; des hommes qui’ ne sont visibles dans aucune cérémonie, et qui sont visibles dans tous les échafauds ; des hommes qui ont dans leurs mains toutes les têtes, la vôtre, la mienne, celle du doge, et qui n’ont ni simarre, ni étole, ni couronne, rien qui les désigne aux yeux, rien qui puisse vous faire dire : Celui-ci en est ! un signe mystérieux sous leurs robes, tout au plus ; des agents partout, des sbires partout, des bourreaux partout ; des hommes qui ne montrent jamais au peuple de Venise d’autres visages que ces mornes bouches de bronze toujours ouvertes sous les porches de Saint-Marc, bouches fatales que la foule croit muettes, et qui parlent cependant d’une façon bien haute et bien terrible, car elles disent à tout passant ; Dénoncez ! – Une fois dénoncé, on est pris. Une fois pris, tout est dit. À Venise, tout se fait secrètement, mystérieusement, sûrement. Condamné, exécuté, rien avoir, rien à dire ; pas un cri possible, pas un regard utile ; le patient a un bâillon, le bourreau un masque. Que vous parlais-je d’échafauds tout à l’heure ! je me trompais. À Venise, on ne meurt pas sur l’échafaud, on disparaît. Il manque tout à coup un homme dans une famille. Qu’est-il devenu ? Les plombs, les puits, le canal Orfano le savent. Quelquefois on entend quelque chose tomber dans l’eau la nuit. Passez vite alors ! Du reste, bals, festins, flambeaux, musique, gondoles, théâtres, carnaval de cinq mois, voilà Venise. Vous, Tisbe, ma belle comédienne, vous ne connaissez que ce côté-là ; moi, sénateur, je connais l’autre. Voyez-vous, dans tout palais, dans celui du doge, dans le mien, à l’insu de celui qui l’habile, il y a un couloir secret, perpétuel trahisseur de toutes les salles, de toutes les chambres, de toutes les alcôves ; un corridor ténébreux dont d’autres que vous connaissent les portes et qu’on sent serpenter autour de soi sans savoir au juste où il est ; une sape mystérieuse où vont et viennent sans cesse des hommes inconnus qui font quelque chose. Et les vengeances personnelles qui se mêlent à tout cela et qui cheminent dans cette ombre ! Souvent la nuit je me dresse sur mon séant, j’écoute, et j’entends des pas dans mon mur. Voilà sous quelle pression je vis, Tisbe. Je suis sur Padoue, mais ceci est sur moi. J’ai mission de dompter Padoue. Il m’est ordonné d’être terrible. Je ne suis despote qu’à condition d’être tyran. Ne me demandez jamais la grâce de qui que ce soit, à moi qui ne sais rien vous refuser ; vous me perdriez. Tout m’est permis pour punir, rien pour pardonner. Oui, c’est ainsi. Tyran de Padoue, esclave de Venise. Je suis bien surveillé, allez. Oh ! le conseil des Dix ! Mettez un ouvrier seul dans une cave et faites-lui faire une serrure, avant que la serrure soit finie, le conseil des Dix en a la clef dans sa poche. Madame ! madame ! le valet qui me sert m’espionne, l’ami qui me salue m’espionne, le prêtre qui me confesse m’espionne, la femme qui me dit : Je t’aime, – oui, Tisbe, – m’espionne.

LA TISBE.

Ah ! monsieur !

ANGELO.

Vous ne m’avez jamais dit que vous m’aimiez. Je ne parle pas de vous, Tisbe. Oui, je vous le répète, tout ce qui me regarde est un œil du conseil des Dix, tout ce qui m’écoute est une oreille du conseil des Dix, tout ce qui me touche est une main du conseil des Dix, main redoutable, qui tâte longtemps d’abord et qui saisit ensuite brusquement ! Oh ! magnifique podesta que je suis, je ne suis pas sur de ne pas voir demain apparaître subitement dans ma chambre un misérable sbire qui me dira de le suivre, et qui ne sera qu’un misérable sbire, et que je suivrai ! où ? dans quelque lieu profond d’où il ressortira sans moi. Madame, être de Venise ; c’est pendre, à un fil. C’est une sombre et sévère condition que la mienne, madame, d’être là, penché sur cette fournaise ardente que vous nommez Padoue, le visage toujours couvert d’un masque, faisant ma besogne de tyran, entouré de chances, de précautions, de terreurs, redoutant sans cesse quelque explosion, et tremblant à chaque instant d’être tué roide par mon œuvre, comme l’alchimiste par son poison ! – Plaignez-moi, et ne me demandez pas pourquoi je tremble, madame !

LA TISBE.

Ah Dieu ! affreuse position que la vôtre en effet !

ANGELO.

Oui, je suis l’outil avec lequel un peuple torture un autre peuple. Ces outils-là s’usent vite et cassent souvent, Tisbe. Ah ! je suis malheureux. Il n’y a pour moi qu’une chose douce au monde, c’est vous. Pourtant je sens bien que vous ne m’aimez pas. Vous n’en aimez pas un autre au moins ?

LA TISBE.

Non, non, calmez-vous.

ANGELO.

Vous me dites mal ce non-là.

LA TISBE.

Ma foi, je vous le dis comme je peux.

ANGELO.

Ah ! ne soyez pas à moi, j’y consens ; mais ne soyez pas à un autre, Tisbe ! que je n’apprenne jamais qu’un autre...

LA TISBE.

Si vous croyez que vous êtes beau quand vous me regardez comme cela !

ANGELO.

Ah ! Tisbe, quand m’aimerez-vous ?

LA TISBE.

Quand tout le monde ici vous aimera.

ANGELO.

Hélas ! – C’est égal, restez à Padoue. Je ne veux pas que vous quittiez Padoue, entendez-vous ? Si vous vous en alliez, ma vie s’en irait. – Mon Dieu ! voici qu’on vient à nous. Il y a longtemps déjà qu’on peut nous voir parler ensemble, cela pourrait donner des soupçons à Venise. Je vous laisse.

S’arrêtant et montrant Homodei.

Vous me répondez de cet homme ?

LA TISBE.

Comme d’un enfant qui dormirait là.

ANGELO.

C’est votre frère qui vient. Je vous laisse avec lui.

Il sort.

Scène II

LA TISBE, RODOLFO, vêtu de noir, sévère, une plume noire au chapeau, HOMODEI, toujours endormi

LA TISBE.

Ah ! c’est Rodolfo ! ah ! c’est Rodolfo ! Viens, je t’aime, toi !

Se tournant vers le côté par où Angelo est sorti.

Non, tyran imbécile, ce n’est pas mon frère, c’est mon amant ! –Viens, Rodolfo ! mon brave soldat, mon noble proscrit, mon généreux homme ! regarde-moi bien en face. Tu es beau, je t’aime !

RODOLFO.

Tisbe...

LA TISBE.

Pourquoi as-tu voulu venir à Padoue ? Tu vois bien, nous voilà pris au piège. Nous ne pouvons plus en sortir maintenant. Dans ta position, partout tu es obligé de le faire passer pour mon frère. Ce podesta s’est épris de la pauvre Tisbe ; il nous tient ; il ne veut pas nous lâcher. Et puis je tremble sans cesse qu’il ne découvre qui tu es. Ah ! quel supplice ! Oh ! n’importe, il n’aura rien de moi, ce tyran ! Tu en es bien sur, n’est-ce pas, Rodolfo ? Je veux pourtant que tu t’inquiètes de cela ; je veux que tu sois jaloux de moi d’abord.

RODOLFO.

Vous êtes une noble et charmante femme.

LA TISBE.

Oh ! c’est que je suis jalouse de toi, moi, vois-tu ? mais jalouse ! Cet Angelo Malipieri, ce Vénitien, qui me parlait de jalousie aussi lui, qui s’imagine être jaloux, cet homme ! et qui mêle toutes sortes d’autres choses à cela. Ah ! quand on est jaloux, monseigneur, on ne voit pas Venise, on ne voit pas le conseil des Dix, on ne voit pas les sbires, les espions, le canal Orfano ; on n’a qu’une chose devant les yeux, sa jalousie. Moi, Rodolfo, je ne puis te voir parler à d’autres femmes, leur parler seulement, cela me fait mal. Quel droit ont-elles à des paroles de toi ? Oh ! une rivale ! ne me donne jamais une rivale ! je la tuerais. Tiens, je t’aime ! tu es le seul homme que j’aie jamais aimé. Ma vie a été triste longtemps ; elle rayonne maintenant. Tu es ma lumière. Ton amour, c’est un soleil qui s’est levé sur moi. Les autres hommes m’avaient glacée. Que ne t’ai-je connu il y a dix ans ? il me semble que toutes les parties de mon cœur qui sont mortes de froid vivraient encore. Quelle joie de pouvoir être seuls un instant et parler ! Quelle folie d’être venus à Padoue ! Nous vivons dans une telle contrainte ! Mon Rodolfo ! oui, pardieu ! c’est mon amant ! ah bien oui ! mon frère ! Tiens, je suis folle de joie quand je te parle à mon aise ; tu vois bien que je suis folle ! M’aimes-tu ?

RODOLFO.

Qui ne vous aimerait pas, Tisbe !

LA TISBE.

Si vous me dites encore vous, je me fâcherai. Ô mon Dieu ! il faut pourtant que j’aille me montrer un peu à mes conviés. Dis-moi, depuis quelque temps je te trouve l’air triste. N’est-ce pas, tu n’es pas triste ?

RODOLFO.

Non, Tisbe.

LA TISBE.

Tu n’es pas souffrant ?

RODOLFO.

Non.

LA TISBE.

Tu n’es pas jaloux ?

RODOLFO.

Non.

LA TISBE.

Si ! je veux que tu sois jaloux ! ou bien c’est que tu ne m’aimes pas ! Allons ! pas de tristesse. Ah çà, au fait, moi, je tremble toujours, tu n’es pas inquiet ? Personne ici ne sait que tu n’es pas mon frère ?

RODOLFO.

Personne, excepté Anafesto.

LA TISBE.

Ton ami. Oh ! celui-là est sur.

Entre Anafesto Galeofa.

Le voici précisément. Je vais te confier à lui pour quelques instants.

Riant.

Monsieur Anafesto, ayez soin qu’il ne parle à aucune femme.

ANAFESTO, souriant.

Soyez tranquille, madame.

La Tisbe sort.

Scène III

RODOLFO, ANAFESTO GALEOFA, HOMODEI, toujours endormi

ANAFESTO, la regardant sortir.

Oh ! charmante ! – Rodolfo, tu es heureux ! elle t’aime.

RODOLFO.

Anafesto, je ne suis pas heureux ; je ne l’aime pas.

ANAFESTO.

Comment ! que dis-tu ?

RODOLFO, apercevant Homodei.

Qu’est-ce que c’est que cet homme qui dort là ?

ANAFESTO.

Rien ; c’est ce pauvre musicien, tu sais ?

RODOLFO.

Ah ! oui, cet idiot.

ANAFESTO.

Tu n’aimes pas la Tisbe ! est-il possible ? que viens-tu de me dire ?

RODOLFO.

Ah ! je t’ai dit cela ? Oublie-le.

ANAFESTO.

La Tisbe ! adorable femme !

RODOLFO.

Adorable en effet. Je ne l’aime pas.

ANAFESTO.

Comment !

RODOLFO.

Ne m’interroge point.

ANAFESTO.

Moi, ton ami !

LA TISBE, rentrant et courant à Rodolfo avec un sourire.

Je reviens seulement pour le dire un mot : Je t’aime ! Maintenant je m’en vais.

Elle sort en courant.

ANAFESTO, la regardant sortir.

Pauvre Tisbe !

RODOLFO.

Il y a au fond de ma vie un secret qui n’est connu que de moi seul.

ANAFESTO.

Quelque jour tu le confieras à ton ami, n’est-ce pas ? Tu es bien sombre aujourd’hui, Rodolfo.

RODOLFO.

Oui. Laisse-moi un instant.

Anafesto sort. Rodolfo s’assied sur le banc de pierre près de la porte et laisse tomber sa tête dans ses mains. Quand Anafesto est sorti, Homodei ouvre les yeux, se lève, puis va à pas lents se placer debout derrière Rodolfo, absorbé dans sa rêverie.

Scène IV

RODOLFO, HOMODEI

Homodei pose la main sur l’épaule de Rodolfo. Rodolfo se retourne et le regarde avec stupeur.

HOMODEI.

Vous ne vous appelez pas Rodolfo. Vous vous appelez Ezzelino da Romana. Vous êtes d’une ancienne famille qui a régné à Padoue, et qui en est bannie depuis deux cents ans. Vous errez de ville en ville sous un faux nom, vous hasardant quelquefois dans l’État de Venise. Il y a sept ans, à Venise même, vous aviez vingt ans alors, vous vîtes un jour dans une église une jeune fille très belle, dans l’église de Saint-Georges-le-Grand. Vous ne la suivîtes pas ; à Venise, suivre une femme, c’est chercher un coup de stylet ; mais vous revîntes souvent dans l’église. La jeune fille y revint aussi. Vous fûtes pris d’amour pour elle, elle pour vous. Sans savoir son nom, car vous ne l’avez jamais su, et vous ne le savez pas encore, elle ne s’appelle pour vous que Catarina, vous trouvâtes moyen de lui écrire, elle de vous répondre. Vous obtîntes d’elle des rendez-vous chez une femme nommée la béate Cécilia. Ce fut entre elle et vous un amour éperdu ; mais elle resta pure. Celte jeune fille était noble ; c’est tout ce que vous saviez d’elle. Une noble vénitienne ne peut épouser qu’un noble vénitien ou un roi ; vous n’êtes pas Vénitien et vous n’êtes plus roi. Banni d’ailleurs, vous n’y pouviez aspirer. Un jour elle manqua au rendez-vous ; la béate Cécilia vous apprit qu’on l’avait mariée. Du reste, vous ne pûtes pas plus savoir le nom du mari que vous n’aviez su le nom du père. Vous quittâtes Venise. Depuis ce jour, vous vous êtes enfui par toute l’Italie ; mais l’amour vous a suivi. Vous avez jeté votre vie au plaisir, aux distractions, aux folies, aux vices. Inutile. Vous avez lâché d’aimer d’autres femmes, vous avez cru même en aimer d’autres, cette comédienne, par exemple, la Tisbe. Inutile encore. L’ancien amour a toujours reparu sous les nouveaux. Il y a trois mois, vous êtes venu à Padoue avec la Tisbe, qui vous fait passer pour son frère. Le podesta, monseigneur Angelo Malipieri, s’est épris d’elle, et vous, voici ce qui vous est arrivé. Un soir, le seizième jour de février, une femme voilée a passé prés de vous sur le pont Molino, vous a pris la main et vous a mené dans la rue Sanpiero. Dans cette rue sont les ruines de l’ancien palais Magaruffi, démoli par votre ancêtre Ezzelin III ; dans ces ruines il y a une cabane ; dans cette cabane vous avez trouvé la femme de Venise que vous aimez et qui vous aime depuis sept ans. À partir de ce jour, vous vous êtes rencontré trois fois par semaine avec elle dans cette cabane. Elle est restée tout à la fois fidèle à son amour et à son honneur, à vous et à son mari. Du reste, cachant toujours son nom. Catarina, rien de plus. Le mois passé, votre bonheur s’est rompu brusquement. Un jour elle n’a point paru à la cabane. Voilà cinq semaines que vous ne l’avez vue. Cela tient à ce que son mari se défie d’elle et la garde enfermée. – Nous sommes au matin, le jour va paraître. – Vous la cherchez partout, vous ne la trouvez pas, vous ne la trouverez jamais. – Voulez-vous la voir ce soir ?

RODOLFO, le regardant fixement.

Qui êtes-vous ?

HOMODEI.

Ah ! des questions. Je n’y réponds pas. – Ainsi vous ne voulez pas voir aujourd’hui cette femme ?

RODOLFO.

Si ! si ! la voir ! je veux la voir. Au nom du ciel ! la revoir un instant et mourir !

HOMODEI.

Vous la verrez.

RODOLFO.

Où ?

HOMODEI.

Chez elle.

RODOLFO.

Mais, dites-moi, elle ! qui est-elle ? son nom ?

HOMODEI.

Je vous le dirai chez elle.

RODOLFO.

Ah ! vous venez du ciel !

HOMODEI.

Je n’en sais rien. – Ce soir, au lever de la lune, – à minuit, c’est plus simple, – trouvez-vous à l’angle du palais d’Albert de Baon, rue Santo-Urbano. J’y serai. Je vous conduirai. À minuit.

RODOLFO.

Merci ! Et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes ?

HOMODEI.

Qui je suis ? Un idiot.

Il sort.

RODOLFO, resté seul.

Quel est cet homme ? Ah ! qu’importe ! Minuit ! à minuit ! Qu’il y a loin d’ici minuit ! Oh ! Catarina ! pour l’heure qu’il me promet, je lui aurais donné ma vie !

Entre la Tisbe.

Scène V

RODOLFO, LA TISBE

LA TISBE.

C’est encore moi, Rodolfo. Bonjour ! Je n’ai pu être plus longtemps sans le voir. Je ne puis me séparer de toi ; je te suis partout ; je pense et je vis par loi. Je suis l’ombre de ton corps, tu es l’âme du mien.

RODOLFO.

Prenez garde, Tisbe, ma famille est une famille fatale. Il y a sur nous une prédiction, une destinée qui s’accomplit presque inévitablement de père en fils. Nous tuons qui nous aime.

LA TISBE.

Eh bien ! tu me tueras. Après ? Pourvu que tu m’aimes.

RODOLFO.

Tisbe...

LA TISBE.

Tu me pleureras ensuite. Je n’en veux pas plus.

RODOLFO.

Tisbe, vous mériteriez l’amour d’un ange.

Il lui baise la main et sort lentement.

LA TISBE, seule.

Eh bien ! comme il me quitte ! Rodolfo ! Il s’en va. Qu’est-ce qu’il a donc ?

Regardant vers le banc.

Ah ! Homodei s’est réveillé !

Homodei paraît au fond du théâtre.

Scène VI

LA TISBE, HOMODEI

HOMODEI.

Le Rodolfo s’appelle Ezzelino, l’aventurier est un prince, l’idiot est un esprit, l’homme qui dort est un chat qui guette. Œil fermé, oreille ouverte.

LA TISBE.

Que dit-il ?

HOMODEI, montrant sa guitare.

Cette guitare a des fibres qui rendent le son qu’on veut. Le cœur d’un homme, le cœur d’une femme ont aussi des fibres dont on peut jouer.

LA TISBE.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

HOMODEI.

Madame, cela veut dire que, si, par hasard, vous perdez aujourd’hui un beau jeune homme qui a une plume noire à son chapeau, je sais l’endroit où vous pourrez le retrouver la nuit prochaine.

LA TISBE.

Chez une femme ?

HOMODEI.

Blonde.

LA TISBE.

Quoi ! que veux-tu dire ? qui es-tu ?

HOMODEI.

Je n’en sais rien.

LA TISBE.

Tu n’es pas ce que je croyais. Malheureuse que je suis ! Ah ! le podesta s’en doutait, tu es un homme redoutable ! Qui es-tu ? oh ! qui es-tu ? Rodolfo chez une femme ! la nuit prochaine ! C’est là ce que tu veux dire ! hein ! est-ce là ce que tu veux dire ?

HOMODEI.

Je n’en sais rien.

LA TISBE.

Ah ! tu mens ! C’est impossible, Rodolfo m’aime.

HOMODEI.

Je n’en sais rien.

LA TISBE.

Ah ! misérable ! ah ! tu mens ! Comme il ment ! Tu es un homme payé. Mon Dieu, j’ai donc des ennemis, moi ! Mais Rodolfo m’aime. Va, tu ne parviendras pas à m’alarmer. Je ne te crois pas. Tu dois être bien furieux de voir que ce que tu me dis ne me fait aucun effet.

HOMODEI.

Vous avez remarqué sans doute que le podesta, monseigneur Angelo Malipieri, porte à sa chaîne de cou un petit bijou en or artistement travaillé. Ce bijou est une clef. Feignez d’en avoir envie comme d’un bijou. Demandez-la-lui sans lui dire ce que nous en voulons faire.

LA TISBE.

Une clef, dis-tu ? Je ne la demanderai pas. Je ne demanderai rien. Cet infâme qui voudrait me faire soupçonner Rodolfo ! Je ne veux pas de cette clef ? Va-t’en, je ne t’écoute pas.

HOMODEI.

Voici justement le podesta qui vient. Quand vous aurez la clef, je vous expliquerai comment il faudra vous en servir la nuit prochaine. Je reviendrai dans un quart d’heure.

LA TISBE.

Misérable ! tu ne m’entends-donc pas ? je te dis que je ne veux point de cette clef. J’ai confiance en Rodolfo, moi. Cette clef, je ne m’en occupe point. Je n’en dirai pas un mot au podesta. Et ne reviens pas, c’est inutile, je ne le crois pas.

HOMODEI.

Dans un quart d’heure.

Il sort. Entre Angelo.

Scène VII

LA TISBE, ANGELO

LA TISBE.

Ah ! vous voilà, monseigneur. Vous cherchez quelqu’un ?

ANGELO.

Oui, Virgilio Tasca à qui j’avais un mot à dire.

LA TISBE.

Eh bien ! êtes-vous toujours jaloux ?

ANGELO.

Toujours, madame.

LA TISBE.

Vous êtes fou. À quoi bon être jaloux ! je ne comprends pas qu’on soit jaloux. J’aimerais un homme, moi, que je n’en serais certainement pas jalouse.

ANGELO.

C’est que vous n’aimez personne.

LA TISBE.

Si. J’aime quelqu’un.

ANGELO.

Qui ?

LA TISBE.

Vous.

ANGELO.

Vous m’aimez ? est-il possible ? ne vous jouez pas de moi, mon Dieu ! Oh ! répétez-moi ce que vous m’avez dit là.

LA TISBE.

Je vous aime.

Il s’approche d’elle avec ravissement. Elle prend la chaîne qu’il porte au cou.

Tiens ! qu’est-ce donc que ce bijou ? je ne l’avais pas encore remarqué. C’est joli. Bien travaillé. Oh ! mais c’est ciselé par Benvenuto. Charmant ! Qu’est-ce que c’est donc ? c’est bon pour une femme, ce bijou-là.

ANGELO.

Ah ! Tisbe, vous m’avez rempli le cœur de joie avec un mot !

LA TISBE.

C’est bon, c’est bon. Mais dites-moi donc ce que c’est que cela ?

ANGELO.

Cela, c’est une clef !

LA TISBE.

Ah ! c’est une clef. Tiens, je ne m’en serais jamais doutée. Ah ! oui, je vois, c’est avec ceci qu’on ouvre. Ah ! c’est une clef.

ANGELO.

Oui, ma Tisbe.

LA TISBE.

Ah bien ! puisque c’est une clef, je n’en veux pas, gardez-la.

ANGELO.

Quoi ! est-ce que vous en aviez envie, Tisbe ?

LA TISBE.

Peut-être. Comme d’un bijou bien ciselé.

ANGELO.

Oh ! prenez-la.

Il détache la clef du collier.

LA TISBE.

Non. Si j’avais su que ce fût une clef, je ne vous en aurais pas parlé. Je n’en veux pas, vous dis-je, Cela vous sert peut-être.

ANGELO.

Oh ! bien rarement. D’ailleurs j’en ai une autre. Vous pouvez la prendre, je vous jure.

LA TISBE.

Non, je n’en ai plus envie. Est-ce qu’on ouvre des portes avec cette clef-là ? elle est bien petite.

ANGELO.

Cela ne fait rien ; ces clefs-là sont faites pour des serrures cachées. Celle-ci ouvre plusieurs portes, entre autres celle d’une chambre à coucher.

LA TISBE.

Vraiment ! Allons ! puisque vous l’exigez absolument, je la prends.

Elle prend la clef.

ANGELO.

Oh ! merci. Quel bonheur ! vous avez accepté quelque chose de moi ! merci !

LA TISBE.

Au fait, je me souviens que l’ambassadeur de France à Venise, monsieur de Montluc, en avait une à peu près pareille. Avez-vous connu monsieur le maréchal de Montluc ? Un homme de grand esprit, n’est-ce pas ? Ah ! vous autres nobles, vous ne pouvez parler aux ambassadeurs. Je n’y songeais pas. C’est égal, il n’était pas tendre aux huguenots, ce monsieur de Montluc. Si jamais ils lui tombent dans les mains ! c’est un fier catholique ! – Tenez, monseigneur, je crois que voilà Virgilio Tasca qui vous cherche là-bas, dans la galerie...

ANGELO.

Vous croyez ?

LA TISBE.

N’aviez-vous pas à lui parler ?

ANGELO.

Oh ! maudit soit-il de m’arracher d’auprès de vous !

LA TISBE, lui montrant la galerie.

Par là.

ANGELO, lui baisant la main.

Ah ! Tisbe, vous m’aimez donc !

LA TISBE.

Par là, par là. Tasca vous attend.

Angelo sort. Homodei paraît au fond du théâtre. La Tisbe court à lui.

Scène VIII

LA TISBE, HOMODEI

LA TISBE.

J’ai la clef !

HOMODEI.

Voyons.

Examinant la clef.

Oui, c’est bien cela. – Il y a dans le palais du podesta une galerie qui regarde le pont Molino. Cachez-vous-y, ce soir. Derrière un meuble, derrière une tapisserie, où vous voudrez. À deux heures après minuit, je viendrai vous y chercher.

LA TISBE, lui donnant sa bourse.

Je te récompenserai mieux ! En attendant prends cette bourse.

HOMODEI.

Comme il vous plaira. Mais laissez-moi finir. À deux heures après minuit, je viendrai vous chercher. Je vous indiquerai la première porte que vous aurez à ouvrir avec celle clef. Après quoi je vous quitterai. Vous pourrez faire le reste sans moi ; vous n’aurez qu’à aller devant vous.

LA TISBE.

Qu’est-ce que je trouverai après la première porte ?

HOMODEI.

Une seconde que cette clef ouvre également.

LA TISBE.

Et après la seconde ?

HOMODEI.

Une troisième. Cette clef les ouvre toutes.

LA TISBE.

Et après la troisième ?

HOMODEI.

Vous verrez.

DEUXIÈME JOURNÉE

LE CRUCIFIX

Une chambre richement tendue d’écarlate rehaussée d’or. Dans un angle, à gauche, un lit magnifique sur une estrade et sous un dais porté par des colonnes torses. Aux quatre coins du dais pendent des rideaux cramoisis qui peuvent se fermer et cacher entièrement le lit. À droite, dans l’angle, une fenêtre ouverte. Du même côté, une porte masquée dans la tenture ; auprès, un prie-Dieu, au-dessus duquel pend, accroché au mur, un crucifix en cuivre poli. Au fond, une grande portes deux battants. Entre cette porte et le lit une autre porte petite et très ornée. Table, fauteuils, flambeaux ; un grand dressoir. Dehors, jardins, clochers, clair de lune. Une angélique sur la table.

Scène première

DAFNE, REGINELLA, puis HOMODEI

REGINELLA.

Oui, Dafne, c’est certain. C’est Troïlo, l’huissier de nuit, qui me l’a conté. La chose s’est passée tout récemment, au dernier voyage que madame a fait à Venise. Un sbire, un infâme sbire ! s’est permis d’aimer madame, de lui écrire, Dafne, de chercher à la voir. Cela se conçoit-il ? Madame l’a fait chasser, et a bien fait.

DAFNE, entr’ouvant la porte près du prie-Dieu.

C’est bien, Reginella. Mais madame attend son livre d’heures, tu sais ?

REGINELLA, rangeant quelques livres sur la table.

Quant à l’autre aventure, elle est plus terrible, et j’en suis sûre aussi. Pour avoir averti son maître qu’il avait rencontré un espion dans la maison, ce pauvre Palinuro est mort subitement dans la même soirée. Le poison, tu comprends. Je te conseille beaucoup de prudence. D’abord, il faut prendre garde à ce qu’on dit dans ce palais ; il y a toujours quelqu’un dans le mur qui vous entend.

DAFNE.

Allons, dépêche-toi donc, nous causerons une autre fois. Madame attend.

REGINELLA, rangeant toujours, et les yeux fixés sur la table.

Si tu es si pressée, va devant. Je te suis.

Dafne sort et referme la porte sans que Reginella s’en aperçoive.

Mais vois-tu, Dafne, je te recommande le silence dans ce maudit palais. Il n’y a que cette chambre où l’on soit en sûreté. Ah ! ici, du moins, on est tranquille. On peut dire tout ce qu’on veut, c’est le seul endroit où, quand on parle, on soit sûr de ne pas être écouté.

Pendant qu’elle prononce ces derniers mots, un dressoir adossé au mur à droite tourne sur lui-même, donne passage à Homodei sans qu’elle s’en aperçoive et se referme.

HOMODEI.

C’est le seul endroit où, quand on parle, on soit sûr de ne pas être écouté.

REGINELLA, se retournant.

Ciel !

HOMODEI.

Silence !

Il entr’ouvre sa robe et découvre son pour point de velours noir où sont brodées en argent ces trois lettres C. D. X. Reginella regarde les lettres et l’homme avec terreur.

Lorsqu’on a vu l’un de nous et qu’on laisse deviner à qui que ce soit, par un signe quelconque, qu’on nous a vu, avant la fin du jour on est mort. – On parle de nous dans le peuple, tu dois savoir que cela se passe ainsi.

REGINELLA.

Jésus ! Mais par quelle porte est-il entré ?

HOMODEI.

Par aucune.

REGINELLA.

Jésus !

HOMODEI.

Réponds à toutes mes questions, et ne me trompe sur rien. Il y va de ta vie. Où donne cette porte ?

Il montre la grande porte du fond.

REGINELLA.

Dans la chambre de nuit de monseigneur.

HOMODEI, montrant la petite porte près de la grande.

Et celle-ci.

REGINELLA.

Dans un escalier secret qui communique avec les galeries du palais. Monseigneur seul en a la clef.

HOMODEI, désignant la porte près du prie-Dieu.

Et celle-ci.

REGINELLA.

Dans l’oratoire de madame.

HOMODEI.

Y a-t-il une issue à cet oratoire.

REGINELLA.

Non. L’oratoire est dans une tourelle. Il n’y a qu’une fenêtre grillée.

HOMODEI, allant à la fenêtre.

Qui est au niveau de celle-ci. C’est bien. Quatre-vingts pieds de mur à pic, et la Brenta au bas. Le grillage est du luxe. – Mais il y a un petit escalier dans cet oratoire. Où monte-t-il ?

REGINELLA.

Dans ma chambre qui est aussi celle de Dafne, monseigneur.

HOMODEI.

Y a-t-il une issue à cette chambre ?

REGINELLA.

Non, monseigneur. Une fenêtre grillée, et pas d’autre porte que celle qui descend dans l’oratoire.

HOMODEI.

Dès que ta maîtresse sera rentrée, tu monteras dans la chambre, et tu y resteras sans rien écouter et sans rien dire.

REGINELLA.

J’obéirai, monseigneur.

HOMODEI.

Où est ta maîtresse ?

REGINELLA.

Dans l’oratoire, elle fait sa prière.

HOMODEI.

Elle reviendra ici ensuite ?

REGINELLA.

Oui, monseigneur.

HOMODEI.

Pas avant une demi-heure ?

REGINELLA.

Non, monseigneur.

HOMODEI.

C’est bien. Va-t’en. – Surtout silence ! Rien de ce qui va se passer ici ne le regarde. Laisse tout faire sans rien dire. Le chat joue avec la souris, qu’est-ce que cela le fait ? Tu ne m’as pas vu, tu ne sais pas que j’existe. Voilà. Tu comprends ? Si tu hasardes un mot, je l’entendrai : un clin d’œil, je le verrai ; un geste, un signe, un serrement de main, je le sentirai. Va maintenant.

REGINELLA.

Oh ! mon Dieu ! qui est-ce donc qui va mourir ici ?

HOMODEI.

Toi, si tu parles.

Au signe de Homodei. elle sort par la petite porte près du prie-Dieu. Quand elle est sortie, Homodei s’approche du dressoir, qui tourne de nouveau sur lui-même et laisse voir un couloir obscur.

– Monseigneur Rodolfo, vous pouvez venir à présent. Neuf marches à monter.

On entend des pas dans l’escalier que masque le dressoir. Rodolfo paraît.

Scène II

HOMODEI, RODOLFO, enveloppé d’un manteau

HOMODEI.

Entrez.

RODOLFO.

Où suis-je ?

HOMODEI.

Où vous êtes ? – Peut-être sur la planche de votre échafaud.

RODOLFO.

Que voulez-vous dire ?

HOMODEI.

Est-il venu jusqu’à vous qu’il y a dans Padoue une chambre, chambre redoutable, quoique pleine de fleurs, de parfums et d’amour peut-être, où nul homme ne peut pénétrer quel qu’il soit, noble ou sujet, jeune ou vieux, car y entrer, en entr’ouvrir la porte seulement, c’est un crime puni de mort.

RODOLFO.

Oui, la chambre de la femme du podesta.

HOMODEI.

Justement.

RODOLFO.

Eh bien ! cette chambre ?...

HOMODEI.

Vous y êtes.

RODOLFO.

Chez la femme du podesta ?

HOMODEI.

Oui.

RODOLFO.

Celle que j’aime ?

HOMODEI.

S’appelle Catarina Bragadini, femme d’Angelo Malipieri, podesta de Padoue.

RODOLFO.

Est-il possible ? Catarina Bragadini ! la femme du podesta ?

HOMODEI.

Si vous avez peur, il est temps encore, voici la porte ouverte, allez-vous-en.

RODOLFO.

Peur pour moi, non ; mais pour elle. Qui est-ce qui me répond de vous ?

HOMODEI.

Ce qui vous répond de moi, je vais vous le dire, puisque vous le voulez. Il y a huit jours, à une heure avancée de la nuit, vous passiez sur la place de San-Prodocimo. Vous étiez seul. Vous avez entendu un bruit d’épées et des cris derrière l’église. Vous y avez couru.

RODOLFO.

Oui, et j’ai débarrassé de trois assassins qui l’allaient tuer un homme masqué...

HOMODEI.

Lequel s’en est allé sans vous dire son nom et sans vous remercier. Cet homme masqué ; c’était moi. Depuis cette nuit-là, monseigneur Ezzelino, je vous veux du bien. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. J’ai cherché à vous rapprocher de la femme que vous aimez. C’est de la reconnaissance. Rien de plus. Vous fiez-vous à moi maintenant ?

RODOLFO.

Oh ! oui ! oh ! merci ! je craignais quelque trahison pour elle. J’avais un poids sur le cœur, tu me l’ôtes. Ah ! tu es mon ami, mon ami à jamais ! tu fais plus pour moi que je n’ai fait pour toi. Oh ! je n’aurais pas vécu plus longtemps sans voir Catarina. Je me serais tué, vois-tu ; je me serais damné. Je n’ai sauvé que la vie ; toi, tu sauves mon cœur, tu sauves mon âme !

HOMODEI.

Ainsi vous restez ?

RODOLFO.

Si je reste ! si je reste ! je me fie à toi, te dis-je ! Oh ! la revoir ! elle ! une heure, une minute, la revoir ! Tu ne comprends donc pas ce que c’est que cela, la revoir ? – Où est-elle ?

HOMODEI.

Là, dans son oratoire.

RODOLFO.

Où la reverrai-je ?

HOMODEI.

Ici.

RODOLFO.

Quand ?

HOMODEI.

Dans un quart d’heure.

RODOLFO.

Oh, mon Dieu !

HOMODEI, lui montrant toutes les portes l’une après l’autre.

Faites attention. Là, au fond, est la chambre de nuit du podesta. Il dort en ce moment, et rien ne veille à cette heure dans le palais, hors madame Catarina et nous. Je pense que vous ne risquez rien cette nuit. Quant à l’entrée qui nous a servi, je ne puis vous en communiquer le secret, qui n’est connu que de moi seul ; mais au matin il vous sera aisé de vous échapper.

Allant au fond.

Cela donc est la porte du mari. Quant à vous, seigneur Rodolfo, qui êtes l’amant,

Il montre la fenêtre.

je ne vous conseille pas d’user de celle-ci en aucun cas. Quatre-vingts pieds à pic, et la rivière au fond. À présent je vous laisse.

RODOLFO.

Vous m’avez dit dans un quart d’heure ?

HOMODEI.

Oui.

RODOLFO.

Viendra-t-elle seule ?

HOMODEI.

Peut-être que non. Mettez-vous à l’écart quelques instants.

RODOLFO.

Où ?

HOMODEI.

Derrière le lit ; ah ! tenez, sur le balcon. Vous vous montrerez quand vous le jugerez à propos. Je crois qu’on remue les chaises dans l’oratoire. Madame Catarina va rentrer. Il est temps de nous séparer. Adieu.

RODOLFO, près du balcon.

Qui que vous soyez, après un tel service, vous pourrez désormais disposer de tout ce qui est à moi, de mon bien, de ma vie !

Il se place sur le balcon, où il disparaît.

HOMODEI, revenant sur le devant du théâtre. À part.

Elle n’est plus à vous, monseigneur.

Il regarde si Rodolfo ne le voit plus, puis tire de sa poitrine une lettre qu’il dépose sur la table. Il sort par l’entrée secrète, qui se referme sur lui. Entrent, par la porte de l’oratoire, Catarina et Dafne, Catarina en costume de femme noble vénitienne.

Scène III

CATARINA, DAFNE, RODOLFO, caché sur le balcon

CATARINA.

Plus d’un mois ! Sais-tu qu’il y a plus d’un mois, Dafne ? Oh ! c’est donc fini. Encore si je pouvais dormir, je le verrais peut-être en rêve, mais je ne dors plus. Où est Reginella ?

DAFNE.

Elle vient démonter dans sa chambre, où elle s’est mise en prière. Vais-je l’appeler pour qu’elle vienne servir madame ?

CATARINA.

Laisse-la servir Dieu. Laisse-la prier. Hélas ! moi, cela ne me fait rien de prier.

DAFNE.

Fermerai-je cette fenêtre, madame ?

CATARINA.

Cela tient à ce que je souffre trop, vois-tu, ma pauvre Dafne. Il y a pourtant cinq semaines, cinq semaines éternelles que je ne l’ai vu ! – Non, ne ferme pas la fenêtre. Cela me rafraîchit un peu. J’ai la tête brûlante. Touche. – Et je ne le verrai plus ! Je suis enfermée, gardée, en prison. C’est fini. Pénétrer dans cette chambre, c’est un crime de mort. Oh ! je ne voudrais pas même le voir. Le voir ici ! Je tremble rien que d’y songer. Hélas, mon Dieu ! cet amour était donc bien coupable, mon Dieu ! Pourquoi est-il revenu à Padoue ? Pourquoi me suis-je laissé reprendre à ce bonheur qui devait durer si peu ? Je le voyais une heure de temps en temps. Celle heure, si étroite et si vite fermée, c’était le seul soupirait par où il entrait un peu d’air et de soleil dans ma vie. Maintenant tout est muré. Je ne verrai plus ce visage d’où le jour me venait. Oh ! Rodolfo ! Dafne, dis-moi la vérité, n’est-ce pas que tu crois bien que je ne le verrai plus ?

DAFNE.

Madame...

CATARINA.

Et puis, moi, je ne suis pas comme les autres femmes. Les plaisirs, les fêtes, les distractions, tout cela ne me ferait rien. Moi, Dafne, depuis sept ans, je n’ai dans le cœur qu’une pensée, l’amour, qu’un sentiment, l’amour, qu’un nom, Rodolfo. Quand je regarde en moi-même, j’y trouve Rodolfo, toujours Rodolfo, rien que Rodolfo. Mon âme est faite à son image. Vois-tu, c’est impossible autrement. Voilà sept ans que je l’aime. J’étais toute jeune. Comme on vous marie sans pitié ! Par exemple, mon mari, eh bien ! je n’ose seulement pas lui parler. Crois-tu que cela fasse une vie bien heureuse ? Quelle position que la mienne ! Encore si j’avais ma mère !

DAFNE.

Chassez donc toutes ces idées tristes, madame.

CATARINA.

Oh ! par des soirées pareilles, Dafne, nous avons passé, lui et moi, de bien douces heures. Est-ce que n’est coupable tout ce que je te dis là de lui ? Non, n’est-ce pas ? Allons, mon chagrin l’afflige, je ne veux pas le faire de peine. Va dormir. Va retrouver Reginella.

DAFNE.

Est-ce que madame ?...

CATARINA.

Oui, je me déferai seule. Dors bien, ma bonne Dafne. Va.

DAFNE.

Que le ciel vous garde cette nuit, madame !

Elle sort, par la porte de l’oratoire.

Scène IV

CATARINA, RODOLFO, d’abord sur le balcon

CATARINA, seule.

Il y avait une chanson qu’il chantait. Il la chantait à mes pieds avec une voix si douce ! Oh ! il y a des moments où je voudrais le voir. Je donnerais mon sang pour cela ! Ce couplet surtout qu’il m’adressait.

Elle prend la guitare.

Voici l’air, je crois.

Elle joue quelques mesures d’une musique mélancolique.

Je voudrais me rappeler les paroles. Oh ! je vendrais mon âme pour les lui entendre chanter, à lui, encore une fois ! sans le voir, de là-bas, d’aussi loin qu’on voudrait. Mais sa voix ! entendre sa voix !

RODOLFO, du balcon où il est caché. Il chante.

Mon âme à ton cœur s’est donnée ;

Je n’existe qu’à ton côté ;

Car une même destinée

Nous joint d’un lien enchanté ;

Toi l’harmonie et moi la lyre,

Moi l’arbuste et loi le zéphyre,

Moi la lèvre et loi le sourire,

Moi l’amour et toi la beauté !

CATARINA, laissant tomber la guitare.

Ciel !

RODOLFO, continuant. Toujours caché.

Tandis que l’heure

S’en va fuyant,

Mon chant qui pleure

Dans l’ombre effleure

Ton front riant !

CATARINA.

Rodolfo !

RODOLFO, paraissant et jetant son manteau sur le balcon derrière lui.

Catarina !

Il vient tomber à ses pieds.

CATARINA.

Vous êtes ici ? comment ! vous êtes ici ? Oh Dieu ! je meurs de joie et d’épouvante. Rodolfo ! savez-vous où vous-êtes ? Est-ce que vous vous figurez que vous êtes ici dans une chambre comme une autre, malheureux ? Vous risquez votre tête.

RODOLFO.

Que m’importe ! Je serais mort de ne plus vous voir, j’aime mieux mourir pour vous avoir revue.

CATARINA.

Tu as bien fait. Eh bien oui, tu as eu raison de venir. Ma tête aussi est risquée. Je te revois, qu’importe le reste ! Une heure avec toi, et ensuite que ce plafond croule, s’il veut !

RODOLFO.

D’ailleurs le ciel nous protégera ; tout dort dans le palais, il n’y a pas de raison pour que je ne sorte pas comme je suis entré.

CATARINA.

Comment as-tu fait ?

RODOLFO.

C’est un homme auquel j’ai sauvé la vie... Je vous expliquerai cela. Je suis sur des moyens que j’ai employés.

CATARINA.

N’est-ce pas ? oh ! si tu es sûr, cela suffit. Ô Dieu ! mais regarde-moi donc que je te voie !

RODOLFO.

Catarina !

CATARINA.

Oh ! ne pensons plus qu’à nous, toi à moi, moi à loi. Tu me trouves bien changée n’est-ce pas ? Je vais t’en dire la raison, c’est que depuis cinq semaines je n’ai fait que pleurer. Et toi, qu’as-tu fait tout ce temps-là ? As-tu été bien triste au moins ? Quel effet cela t’a-t-il fait, cette séparation ? Dis-moi cela. Parle-moi. Je veux que tu me parles.

RODOLFO.

Ô Catarina, être séparé de toi, c’est avoir les ténèbres sur les yeux, le vide au cœur ! C’est sentir qu’on meurt un peu chaque jour ! C’est être sans lampe dans un cachot, sans étoile dans la nuit ! C’est ne plus vivre, ne plus penser, ne plus savoir rien ! Ce que j’ai l’ait, dis-tu? je l’ignore. Ce que j’ai senti, le voilà.

CATARINA.

Eh bien ! moi aussi ! eh bien ! moi aussi ! Eh bien ! moi aussi ! Oh ! je vois que nos cœurs n’ont pas été séparés. Il faut que je te dise bien des choses. Par où commencer ? On m’a enfermée. Je ne puis plus sortir. J’ai bien souffert. Vois-tu, il ne faut pas l’étonner si je n’ai pas tout de suite sauté à ton cou, c’est que j’ai été saisie. Ô Dieu ! quand j’ai entendu ta voix, je ne puis pas te dire, je ne savais plus ou j’étais. Voyons, assieds-toi là, tu sais, comme autrefois. Parlons bas seulement. Tu resteras jusqu’au matin. Dafne te fera sortir. Oh ! quelles heures délicieuses ! Eh bien ! maintenant, je n’ai plus peur du tout, tu m’as pleinement rassurée. Oh ! je suis joyeuse de le voir. Toi ou le paradis, je choisirais toi. Tu demanderas à Dafne comme j’ai pleuré ! elle a bien eu soin de moi, la pauvre fille. Tu la remercieras. Et Reginella aussi. Mais dis-moi, tu as donc découvert mon nom ? Oh ! tu n’es embarrassé de rien, toi. Je ne sais pas ce que tu ne ferais pas quand tu veux une chose. Oh dis ! auras-tu moyen de revenir ?

RODOLFO.

Oui. Et comment vivrais-je sans cela ? Catarina, je l’écoute avec ravissement. Oh ! ne crains rien. Vois comme cette nuit est calme. Tout est amour en nous, tout est repos autour de nous. Deux âmes comme les nôtres qui s’épanchent l’une dans l’autre, Catarina, c’est quelque chose de limpide et de sacré que Dieu ne voudrait pas troubler ! Je t’aime, tu m’aimes, et Dieu nous voit. Il n’y a que nous trois d’éveillés à cette heure ! Ne crains rien.

CATARINA.

Non. Et puis il y a des moments où l’on oublie tout. On est heureux, on est ébloui l’un de l’autre. Vois, Rodolfo : séparés, je ne suis qu’une pauvre femme prisonnière, tu n’es qu’un pauvre homme banni ; ensemble, nous ferions envie aux anges ! Oh ! non, ils ne sont pas tant au ciel que nous. Rodolfo, on ne meurt pas de joie, car je serais morte. Tout est mêlé dans ma tête. Je t’ai fait mille questions tout à l’heure, je ne puis me rappeler un mot de ce que je l’ai dit. T’en souviens-tu, toi, seulement ? Quoi ! ce n’est pas un rêve ? Vraiment, tu es là, toi ?

RODOLFO.

Pauvre amie !

CATARINA.

Non, tiens, ne me parle pas, laisse-moi rassembler mes idées, laisse-moi te regarder, mon âme ! laisse-moi penser que tu es là. Tout à l’heure je te répondrai. On a des moments comme cela, tu sais, où l’on veut regarder l’homme qu’on aime et lui dire : Tais-toi, je te regarde ! Tais-toi, je t’aime ! Tais-toi, je suis heureuse !

Il lui baise la main. Elle se retourne et aperçoit la lettre qui est sur la table.

Qu’est-ce que c’est que cela ? Ô mon Dieu ! Voici un papier qui me réveille ! une lettre ! Est-ce toi qui as mis cette lettre là ?

RODOLFO.

Non. Mais c’est sans doute l’homme qui est venu avec moi.

CATARINA.

Il est venu un homme avec toi ! Qui ? Voyons ! Qu’est-ce que c’est que cette lettre ?

Elle décacheté avidement la lettre et lit.

« Il y a des gens qui ne s’enivrent que de vin de Chypre. Il y en a d’autres qui ne jouissent que de la vengeance raffinée. Madame, un sbire qui aime est bien petit, un sbire qui se venge est bien grand. »

RODOLFO.

Grand Dieu ! qu’est-ce que cela veut dire ?

CATARINA.

Je connais l’écriture. C’est un infâme qui a osé m’aimer, et me le dire, et venir un jour chez moi, à Venise, et que j’ai fait chasser. Cet homme s’appelle Homodei.

RODOLFO.

En effet.

CATARINA.

C’est un espion du conseil des Dix.

RODOLFO.

Ciel !

CATARINA.

Nous sommes perdus ! Il y a un piège, et nous sommes pris.

Elle va au balcon et regarde.

Ah Dieu !

RODOLFO.

Quoi ?

CATARINA.

Éteint ce flambeau, vite !

RODOLFO, éteignant le flambeau.

Qu’as-tu ?

CATARINA.

La galerie qui donne sur le pont Molino...

RODOLFO.

Eh bien ?

CATARINA.

Je viens d’y voir paraître et disparaître une lumière.

RODOLFO.

Misérable insensé que je suis ! Catarina ! la cause de ta perte, c’est moi !

CATARINA.

Rodolfo, je serais venue à toi comme tu es venu à moi.

Prêtant l’oreille à la petite porte du fond.

Silence ! – Écoutons. – Je crois entendre du bruit dans le corridor. Oui ! on ouvre une porte ! on marche ! – Par où es-tu entré ?

RODOLFO.

Par une porte masquée, là, que ce démon a refermée.

CATARINA.

Que faire ?

RODOLFO.

Cette porte ?

CATARINA.

Donne chez mon mari !

RODOLFO.

La fenêtre ?

CATARINA.

Un abîme !

RODOLFO.

Cette porte-ci ?

CATARINA.

C’est mon oratoire, où il n’y a pas d’issue. Aucun moyen de fuir. C’est égal, entres-y.

Elle ouvre l’oratoire, Rodolfo s’y précipite. Elle referme la porte. Restée seule.

Fermons-la à double tour.

Elle prend la clef qu’elle cache dans sa poitrine.

Qui sait ce qui va arriver ? Il voudrait peut-être me porter secours. Il sortirait, il se perdrait.

Elle va à la petite porte du fond.

Je n’entends plus rien. Si ! on marche. On s’arrête. Pour écouter sans doute. Ah ! mon Dieu ! feignons toujours de dormir.

Elle quitte sa robe de surtout et se jette sur le lit.

Ah ! mon Dieu ! je tremble. On met une clef dans la serrure ! Oh ! je ne veux pas voir ce qui va entrer !

Elle ferme les rideaux du lit. La porte s’ouvre.

Scène V

CATARINA, LA TISBE

Entre la Tisbe, pille, une lampe à la main. Elle avance à pas lents, regardant autour d’elle. Arrivée à la table, elle examine le flambeau qu’on vient d’éteindre.

LA TISBE.

Le flambeau fume encore.

Elle se tourne, aperçoit le lit, y court et tire le rideau.

Elle est seule ! elle fait semblant de dormir.

Elle se met à faire le tour de la chambre, examinant les portes et le mur.

Ceci est la porte du mari.

Heurtant du revers de la main sur la porte de l’oratoire qui est masquée dans la tenture.

Il y a ici une porte.

Catarina s’est dressée sur son séant et la regarde faire avec stupeur.

CATARINA.

Qu’est-ce que c’est que ceci ?

LA TISBE.

Ceci ? ce que c’est ? Tenez, je vais vous le dire. C’est la maîtresse du podesta qui tient dans ses mains la femme du podesta !

CATARINA.

Ciel !

LA TISBE.

Ce que c’est que ceci, madame ? C’est une comédienne, une fille de théâtre, une baladine, comme vous nous appelez, qui tient dans ses mains, je viens de vous le dire, une grande dame, une femme mariée, une femme respectée, une vertu ! qui la tient dans ses mains, dans ses ongles, dans ses dents ! qui peut en faire ce qu’elle voudra de cette grande dame, de cette bonne renommée dorée, et qui va la déchirer, la mettre en pièces, la mettre en lambeaux, la mettre en morceaux ! Ah ! mesdames les grandes dames, je ne sais pas ce qui va arriver ; mais ce qui est sûr, c’est que j’en ai une là sous mes pieds, une de vous autres ! et que je ne la lâcherai pas ! et qu’elle peut être tranquille ! et qu’il aurait mieux valu pour elle la foudre sur sa tête que mon visage devant le sien ! Dites donc, madame, je vous trouve hardie d’oser lever les yeux sur moi quand vous avez un amant chez vous !

CATARINA.

Madame...

LA TISBE.

Caché !

CATARINA.

Vous vous trompez !...

LA TISBE.

Ah ! tenez, ne niez pas. Il était là ! Vos places sont encore marquées par vos fauteuils. Vous auriez dû les déranger au moins. Et que vous disiez-vous ? Mille choses tendres, n’est-ce pas ? mille choses charmantes, n’est-ce pas ? Je t’aime ! je t’adore ! je suis à toi !... – Ah ! ne me touchez pas, madame !

CATARINA.

Je ne puis comprendre...

LA TISBE.

Et vous ne valez pas mieux que nous, mesdames ! Ce que nous disons tout haut à un homme en plein jour, vous le lui balbutiez honteusement la nuit. Il n’y a que les heures de changées ! Nous vous prenons vos maris, vous nous prenez nos amants.. C’est une lutte. Fort bien, luttons ! Ah ! fard, hypocrisie, trahison, vertus singées, fausses femmes que vous êtes ! Non, pardieu ! vous ne nous valez pas ! Nous ne trompons personne, nous ! Vous, vous trompez le monde, vous trompez vos familles, vous trompez vos maris, vous tromperiez le bon Dieu, si vous pouviez ! Oh ! les vertueuses femmes qui passent voilées dans les rues ! Elles vont à l’église ! rangez-vous donc ! inclinez-vous donc ! prosternez-vous donc ! Non, ne vous rangez pas, ne vous inclinez pas, ne vous prosternez pas ; allez droit à elles, arrachez le voile, derrière le voile il y a un masque ; arrachez le masque, derrière le masque il y a une bouche qui ment ! – Oh ! cela m’est égal, je suis la maîtresse du podesta, et vous êtes sa femme, et je veux vous perdre !

CATARINA.

Grand Dieu ! Madame...

LA TISBE.

Où est-il ?

CATARINA.

Qui ?

LA TISBE.

Lui.

CATARINA.

Je suis seule ici, vraiment seule. Toute seule. Je ne comprends rien à ce que vous me demandez. Je ne vous connais pas, mais vos paroles me glacent d’épouvante, madame. Je ne sais pas ce que j’ai fait contre vous. Je ne puis croire que vous ayez un intérêt dans tout ceci...

LA TISBE.

Si j’ai un intérêt dans ceci ! Je le crois bien que j’en ai un ! Vous en doutez, vous ! ces femmes vertueuses sont incroyables ! Est-ce que je vous parlerais comme je viens de vous parler si je n’avais pas la rage au cœur ? Qu’est-ce que cela me fait, à moi, tout ce que je vous ai dit ? Qu’est-ce que cela me fait que vous soyez une grande dame et que je sois une comédienne ! Cela m’est bien égal, je suis aussi belle que vous ! J’ai la haine dans le cœur, te dis-je, et je t’insulte comme je peux ! Où est cet homme ? Le nom de cet homme ? Je veux voir cet homme ! Oh ! quand je pense qu’elle faisait semblant de dormir ! Véritablement, c’est infâme !

CATARINA.

Dieu ! mon Dieu ! qu’est-ce que je vais devenir ? Au nom du ciel, madame ! si vous saviez...

LA TISBE.

Je sais qu’il y a là une porte ! Je suis sûre qu’il est là.

CATARINA.

C’est mon oratoire, madame. Rien autre chose. Il n’y a personne, je vous le jure. Si vous saviez ! on vous a trompée sur mon compte. Je vis retirée, isolée, cachée à tous les yeux...

LA TISBE.

Le voile !

CATARINA.

C’est mon oratoire, je vous assure. Il n’y a là que mon prie-Dieu et mon livre d’heures...

LA TISBE.

Le masque !

CATARINA.

Je vous jure qu’il n’y a personne de caché là, madame !

LA TISBE.

La bouche qui ment !

CATARINA.

Madame...

LA TISBE.

C’est bien cela. Mais êtes-vous folle de me parler ainsi et d’avoir l’air d’une coupable qui a peur ! Vous ne niez pas avec assez d’assurance. Allons, redressez-vous, madame, mettez-vous en colère, si vous l’osez, et faites donc la femme innocente !

Elle aperçoit tout à coup le manteau qui est resté à terre près du balcon, elle y court et le ramasse.

Ah ! tenez, cela n’est plus possible. Voici le manteau.

CATARINA.

Ciel !

LA TISBE.

Non, ce n’est pas un manteau, n’est-ce pas ? Ce n’est pas un manteau d’homme ? Malheureusement, on ne peut reconnaître à qui il appartient, tous ces manteaux-là se ressemblent. Allons, prenez garde à vous, dites-moi le nom de cet homme !

CATARINA.

Je ne sais ce que vous voulez dire.

LA TISBE.

C’est votre oratoire, cela ? Eh bien ! ouvrez-le-moi.

CATARINA.

Pourquoi ?

LA TISBE.

Je veux prier Dieu aussi, moi. Ouvrez.

CATARINA.

J’en ai perdu la clef.

LA TISBE.

Ouvrez donc !

CATARINA.

Je ne sais qui a la clef.

LA TISBE.

Ah ! c’est votre mari qui l’a. – Monseigneur Angelo ! Angelo ! Angelo !

Elle veut courir à la porte du fond, Catarina se jette devant et la retient.

CATARINA.

Non ! vous n’irez pas à cette porte. Non vous n’irez pas ! Je ne vous ai rien fait. Je ne vois pas du tout ce que vous avez contre moi. Vous ne me perdrez pas, madame. Vous aurez pitié de moi. Arrêtez un instant. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Un instant, seulement. Depuis que vous êtes là, je suis tout étourdie, tout effrayée ; et puis vos paroles, tout ce que vous m’avez dit, je suis vraiment troublée, je n’ai pas tout compris ; vous m’avez dit que vous étiez une comédienne, que j’étais une grande dame, je ne sais plus, je vous jure qu’il n’y a personne, là. Vous ne m’avez pas parlé de ce sbire, je suis sûre cependant que c’est lui qui est cause de tout, c’est un homme affreux qui vous trompe. Un espion ! On ne croit pas un espion ! Oh ! écoutez-moi un instant. Entre femmes on ne se refuse pas un instant. Un homme que je prierais ne serait pas si bon. Mais vous, ayez pitié. Vous êtes trop belle pour être méchante. Je vous disais donc que c’est ce misérable homme, cet espion, ce sbire ; il suffit de s’entendre, vous auriez regret ensuite d’avoir causé ma mort. N’éveillez pas mon mari. Il me ferait mourir. Si vous saviez ma position, vous me plaindriez. Je ne suis pas coupable, pas très coupable, vraiment. J’ai peut-être fait quelque imprudence, mais c’est que je n’ai plus ma mère. Je vous avoue que je n’ai plus ma mère ! Oh ! ayez pitié de moi, n’allez pas à cette porte, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie !

LA TISBE.

C’est fini ! Non ! je n’écoute plus rien ! Monseigneur ! monseigneur !

CATARINA.

Arrêtez ! Ah ! Dieu ! Ah arrêtez ! Vous ne savez donc pas qu’il va me tuer ! laissez-moi au moins un instant, encore un petit instant, pour prier Dieu ! Non, je ne sortirai pas d’ici. Voyez-vous, je vais me mettre à genoux là...

Lui montrant le crucifix de cuivre au-dessus du prie-Dieu.

devant ce crucifix.

L’œil de la Tisbe s’attache au crucifix.

Oh ! tenez, par grâce, priez à côté de moi. Voulez-vous, dites ? Et puis après, si vous voulez toujours ma mort, si le bon Dieu vous laisse celle pensée-là, vous ferez ce que vous voudrez.

LA TISBE, se précipitant sur le crucifix et l’arrachant du mur.

Qu’est-ce que c’est que ce crucifix ? D’où vous vient-il ? D’où le tenez-vous ? Qui vous l’a donné ?

CATARINA.

Quoi ? ce crucifix ? Oh ! je suis anéantie. Oh ! cela ne vous sert à rien de me faire des questions sur ce crucifix.

LA TISBE.

Comment est-il en-vos mains ? dites vite !

Le flambeau est resté sur une crédence près du balcon. Elle s’en approche et examine le crucifix. Catarina la suit.

CATARINA.

Eh bien ! c’est une femme. Vous regardez le nom qui est au bas, c’est un nom que je ne connais pas, Tisbe, je crois. C’est une pauvre femme qu’on voulait faire mourir. J’ai demandé sa grâce, moi. Comme c’était mon père, il me l’a accordée. À Brescia. J’étais tout enfant. Oh ! ne me perdez pas, ayez pitié de moi, madame. Alors la femme m’a donné ce crucifix, en me disant qu’il me porterait bonheur. Voilà tout. Je vous jure que voilà bien tout. Mais qu’est-ce que cela vous fait ? À quoi bon me faire dire des choses inutiles ? Oh ! je suis épuisée !

LA TISBE, à part.

Ciel ! Ô ma mère !

La porte du fond s’ouvre. Angelo paraît vêtu d’une robe de nuit.

CATARINA, revenant sur le devant du théâtre.

Mon mari ! Je suis perdue !

Scène VI

CATARINA, LA TISBE, ANGELO

ANGELO, sans voir la Tisbe, qui est restée près du balcon.

Qu’est-ce que cela signifie, madame ? Il me semble que je viens d’entendre du bruit chez vous.

CATARINA.

Monsieur...

ANGELO.

Comment se fait-il que vous ne soyez pas couchée à cette heure ?

CATARINA.

C’est que...

ANGELO.

Mon Dieu, vous êtes toute tremblante. Il y a quelqu’un chez vous, madame !

LA TISBE, s’avançant du fond du théâtre.

Oui, monseigneur. Moi.

ANGELO.

Vous, Tisbe !

LA TISBE.

Oui, moi.

ANGELO.

Vous ici ! au milieu de la nuit ! Comment se fait-il que vous soyez ici, que vous y soyez à cette heure, et que madame...

LA TISBE.

Soit toute tremblante ? Je vais vous dire cela, monseigneur. Écoutez-moi. La chose en vaut la peine.

CATARINA, à part.

Allons ! c’est fini.

LA TISBE.

Voici, en deux mots. Vous deviez être assassiné demain matin.

ANGELO.

Moi ?

LA TISBE.

En vous rendant de votre palais au mien. Vous savez que le matin vous sortez ordinairement seul. J’en ai reçu l’avis cette nuit même, et je suis venue en toute hâte avertir madame qu’elle eût à vous empêcher de sortir demain. Voilà pourquoi je suis ici, pourquoi j’y suis au milieu de la nuit, et pourquoi madame est toute tremblante.

CATARINA, à part.

Grand Dieu ! qu’est-ce que c’est que cette femme ?

ANGELO.

Est-il possible ? Eh bien ! cela ne m’étonne pas ! Vous voyez que j’avais bien raison quand je vous parlais des dangers qui m’entourent. Qui vous a donné cet avis ?

LA TISBE.

Un homme inconnu, qui a commencé par me faire promettre que je le laisserais évader. J’ai tenu ma promesse.

ANGELO.

Vous avez eu tort. On promet, mais on fait arrêter. Comment avez-vous pu entrer au palais ?

LA TISBE.

L’homme m’y a fait entrer. Il a trouvé moyen d’ouvrir une petite porte qui est sous le pont Molino.

ANGELO.

Voyez-vous cela ! Et pour pénétrer jusqu’ici ?

LA TISBE.

Eh bien ! et cette clef que vous m’avez donnée vous-même !

ANGELO.

Il me semble que je ne vous avais pas dit qu’elle ouvrit cette chambre.

LA TISBE.

Si vraiment. C’est que vous ne vous en souvenez pas.

ANGELO, apercevant le manteau.

Qu’est-ce que c’est que ce manteau ?

LA TISBE.

C’est un manteau que l’homme m’a prêté pour entrer dans le palais. J’avais aussi le chapeau, je ne sais plus ce que j’en ai fait.

ANGELO.

Penser que de pareils hommes entrent comme ils veulent chez moi ! Quelle vie que la mienne ! J’ai toujours un pan de ma robe pris dans quelque piège. Et dites-moi, Tisbe ?...

LA TISBE.

Ah ! remettez à demain les autres questions, monseigneur, je vous prie : Pour cette nuit, on vous sauve la vie, vous devez être content. Vous ne nous remerciez seulement pas, madame et moi.

ANGELO.

Pardon, Tisbe.

LA TISBE.

Ma litière est en bas qui m’attend. Me donnerez-vous la main jusque-là ? Laissons dormir madame à présent.

ANGELO.

Je suis à vos ordres, dona Tisbe. Passons par mon appartement, s’il vous plaît, que je prenne mon épée.

Allant à la grande porte du fond.

Holà ! des flambeaux !

LA TISBE. Elle prend Catarina à part sur le devant du théâtre.

Faites-le évader tout de suite ! par où je suis venue. Voici la clef.

Se tournant vers l’oratoire.

Oh ! cette porte ! Oh ! que je souffre ! Ne pas même savoir réellement si c’est lui !

ANGELO, qui revient.

Je vous attends, madame.

LA TISBE, à part.

Oh ! si je pouvais seulement le voir passer ! Aucun moyen ! il faut s’en aller ! Oh !...

À Angelo.

Allons ! venez, monseigneur !

CATARINA, les regardant sortir.

C’est donc un rêve !

TROISIÈME JOURNÉE

LE BLANC POUR LE NOIR

Première Partie

La chambre de Catarina. Les rideaux de l’estrade qui environne le lit sont fermés.

Scène première

ANGELO, DEUX PRÊTRES

ANGELO, au premier des deux prêtres.

Monsieur le doyen de Saint-Antoine de Padoue, faites tendre de noir sur-le-champ la nef, le chœur et le maître-autel de votre église. Dans deux heures, – dans deux heures, – vous y ferez un service solennel pour le repos de l’âme de quelqu’un d’illustre qui mourra en ce moment-là même. Vous assisterez à ce service avec tout le chapitre. Vous ferez découvrir la châsse du saint. Vous allumerez trois cents flambeaux de cire blanche comme pour les reines. Vous aurez six cents pauvres qui recevront chacun un ducaton d’argent et un sequin d’or. Vous ne mettrez sur la tenture noire d’autre ornement que les armes de Malipieri et les armes de Bragadini. L’écusson de Malipieri est d’or, à la serre d’aigle ; l’écusson de Bragadini est coupé d’azur et d’argent, à la croix rouge.

LE DOYEN.

Magnifique podesta...

ANGELO.

Ah ! – Vous allez descendre sur-le-champ avec tout votre clergé, croix et bannière en tête, dans le caveau de ce palais ducal, où sont les tombes des Romarin. Une dalle y a été levée. Une fosse y a été creusée. Vous bénirez cette fosse. Ne perdez pas de temps. Vous prierez aussi pour moi.

LE DOYEN.

Est-ce que c’est quelqu’un de vos parents, monseigneur ?

ANGELO.

Allez.

Le doyen s’incline profondément et sort par la porte du fond. L’autre prêtre se dispose à le suivre. Angelo l’arrête.

Vous, monsieur l’archiprêtre, restez. – Il y a ici à côté, dans cet oratoire, une personne que vous allez confesser tout de suite.

L’ARCHIPRÊTRE.

Un homme condamné, monseigneur ?

ANGELO.

Une femme.

L’ARCHIPRÊTRE.

Est-ce qu’il faudra préparer cette femme à la mort ?

ANGELO.

Oui. – Je vais vous introduire.

UN HUISSIER, entrant.

Votre excellence a fait mander dona Tisbe. Elle est-là.

ANGELO.

Qu’elle entre, et qu’elle m’attende ici un instant.

L’huissier sort. Le podesta ouvre l’oratoire et fait signe à l’archiprêtre d’entrer sur le seuil ; il l’arrête.

Monsieur l’archiprêtre, sur votre vie, quand vous sortirez d’ici, ayez soin de ne dire à qui que ce soit au monde le nom de la femme que vous allez voir.

Il entre dans l’oratoire avec le prêtre La porte du fond s’ouvre, l’huissier introduit la Tisbe.

LA TISBE, à l’huissier.

Savez-vous ce qu’il me veut ?

L’HUISSIER.

Non, madame.

Il sort.

Scène II

LA TISBE, seule