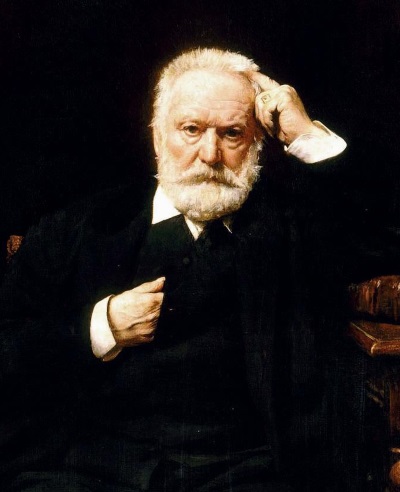

Marie Tudor (Victor HUGO)

- AVERTISSEMENT

- PREMIÈRE JOURNÉE

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- DEUXIÈME JOURNÉE

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- TROISIÈME JOURNÉE

- Première Partie

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- Scène X

- Deuxième Partie

- Scène première

- Scène II

- NOTES

Drame en prose, en trois actes (ou journées).

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 6 novembre 1833.

Personnages

MARIE, reine

JANE

GILBERT

FABIANO FABIANI

SIMON RENARD

JOSHUA FARNABY

UN JUIF

LORD CLINTON

LORD CHANDOS

LORD MONTAGU

MAÎTRE ENEAS DULVERTON

LORD GARDINER.

UN GEÔLIER

SEIGNEURS

PAGES

GARDES

LE BOURREAU

Londres, 1553.

AVERTISSEMENT

Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l’individu.

Le but du poète dramatique, quel que soit d’ailleurs l’ensemble de ses idées sur l’art, doit donc toujours être, avant tout, de chercher le grand, comme Corneille, ou le vrai, comme Molière ; ou, mieux encore, et c’est ici le plus haut sommet où puisse monter le génie, d’atteindre tout à la fois le grand et le vrai, le grand dans le vrai, le vrai dans le grand, comme Shakespeare.

Car, remarquons-le en passant, il a été donné à Shakespeare, et c’est ce qui fait la souveraineté de son génie, de concilier, d’unir, d’amalgamer sans cesse dans son œuvre ces deux qualités, la vérité et la grandeur, qualités presque opposées, ou tout au moins tellement distinctes, que le défaut de chacune d’elles constitue le contraire de l’autre. L’écueil du vrai, c’est le petit ; recueil du grand, c’est le faux. Dans tous les ouvrages de Shakespeare, il y a du grand qui est vrai, et du vrai qui est grand. Au centre de toutes ses créations, on retrouve le point d’intersection de la grandeur et de la vérité ; et là où les choses grandes et les choses vraies se croisent, l’art est complet. Shakespeare, comme Michel-Ange, semble avoir été créé pour résoudre ce problème étrange dont le simple énoncé paraît absurde : – rester toujours dans la nature, tout en en sortant quelquefois. – Shakespeare exagère les proportions, mais il maintient les rapports. Admirable toute-puissance du poète ! il fait des choses plus hautes que nous, qui vivent comme nous. Hamlet, par exemple, est aussi vrai qu’aucun de nous, et plus grand. Hamlet est colossal, et pourtant réel. C’est que Hamlet, ce n’est pas vous, ce n’est pas moi, c’est nous tous. Hamlet, ce n’est pas un homme, c’est l’homme.

Dégager perpétuellement le grand à travers le vrai, le vrai à travers le grand, tel est donc, selon l’auteur de ce drame, et en maintenant, du reste, toutes les autres idées qu’il a pu développer ailleurs sur ces matières, tel est le but du poète au théâtre. Et ces deux mots, grand et vrai, renferment tout. La vérité contient la moralité, le grand contient le beau.

Ce but, on ne lui supposera pas la présomption de croire qu’il l’a jamais atteint, ou même qu’il pourra jamais l’atteindre ; mais on lui permettra de se rendre à lui-même publiquement ce témoignage, qu’il n’en a jamais cherché d’autre au théâtre jusqu’à ce jour. Le nouveau drame qu’il vient de faire représenter est un effort de plus vers ce but rayonnant. Quelle est, en effet, la pensée qu’il a tenté de réaliser dans Marie Tudor ? La voici. Une reine qui soit une femme. Grande comme reine. Vraie comme femme.

Il l’a déjà dit ailleurs, le drame comme il le sent, le drame comme il voudrait le voir créer par un homme de génie, le drame selon le dix-neuvième siècle, ce n’est pas la tragi-comédie hautaine, démesurée, espagnole et sublime de Corneille ; ce n’est pas la tragédie abstraite, amoureuse, idéale et discrètement élégiaque de Racine ; ce n’est pas la comédie profonde, sagace, pénétrante, mais trop impitoyablement ironique, de Molière ; ce n’est pas la tragédie à intention philosophique de Voltaire ; ce n’est pas la comédie à action révolutionnaire de Beaumarchais ; ce n’est pas plus que tout cela, mais c’est tout cela à la fois, ou, pour mieux dire, ce n’est rien de tout cela. Ce n’est pas, comme chez ces grands hommes, un seul côté des choses systématiquement et perpétuellement mis en lumière, c’est tout regardé à la fois sous toutes les faces. S’il y avait un homme aujourd’hui qui pût réaliser le drame comme nous le comprenons, ce drame, ce serait le cœur humain, la tête humaine, la passion humaine, la volonté humaine ; ce serait le passé ressuscité au profit du présent ; ce serait l’histoire que nos pères ont faite confrontée avec l’histoire que nous faisons ; ce serait le mélange sur la scène de tout ce qui est mêlé dans la vie ; ce serait une émeute là et une causerie d’amour ici, et dans la causerie d’amour une leçon pour le peuple, et dans l’émeute un cri pour le cœur ; ce serait le rire ; ce serait les larmes ; ce serait le bien, le mal, le haut, le bas, la fatalité, la Providence, le génie, le hasard, la société, le monde, la nature, la vie, et au-dessus de tout cela on sentirait planer quelque chose de grand !

À ce drame, qui serait pour la foule un perpétuel enseignement, tout serait permis, parce qu’il serait dans son essence de n’abuser de rien. Il aurait pour lui une telle notoriété de loyauté, d’élévation, d’utilité et de bonne conscience, qu’on ne l’accuserait jamais de chercher l’effet et le fracas là où il n’aurait cherché qu’une moralité et une leçon. Il pourrait mener François Ier chez Maguelone sans être suspect ; il pourrait, sans alarmer les plus sévères, faire jaillir du cœur de Didier la pitié pour Marion ; il pourrait, sans qu’on le taxât d’emphase et d’exagération comme l’auteur de Marie Tudor, poser largement sur la scène, dans toute sa réalité terrible, ce formidable triangle qui apparaît si souvent dans l’histoire : une reine, un favori, un bourreau.

À l’homme qui créera ce drame il faudra deux qualités : conscience et génie. L’auteur qui parle ici n’a que la première, il le sait. Il n’en continuera pas moins ce qu’il a commencé, en désirant que d’autres fassent mieux que lui. Aujourd’hui un immense public, de plus en plus intelligent, sympathise avec toutes les tentatives sérieuses de l’art ; aujourd’hui, tout ce qu’il y a d’élevé dans la critique aide et encourage le poète. Le reste des jugeurs importe peu. Que le poète vienne donc ! Quant à l’auteur de ce drame, sur de l’avenir qui est au progrès, certain qu’à défaut de talent sa persévérance lui sera comptée un jour, il attache un regard serein, confiant et tranquille, sur la foule qui, chaque soir, entoure cette œuvre si incomplète de tant de curiosité, d’anxiété et d’attention. En présence de cette foule, il sent la responsabilité qui pèse sur lui, et il l’accepte avec calme. Jamais, dans ses travaux, il ne perd un seul instant de vue le peuple que le théâtre civilise, l’histoire que le théâtre explique, le cœur humain que le théâtre conseille. Demain il quittera l’œuvre faite pour l’œuvre à faire ; il sortira de cette foule pour rentrer dans sa solitude ; solitude profonde, où ne parvient aucune mauvaise influence du monde extérieur, où la jeunesse, son amie, vient quelquefois lui serrer la main, où il est seul avec sa pensée, son indépendance et sa volonté. Plus que jamais, sa solitude lui sera chère ; car ce n’est que dans la solitude qu’on peut travailler pour la foule. Plus que jamais, il tiendra son esprit, son œuvre et sa pensée éloignés de toute coterie ; car il connaît quelque chose de plus grand que les coteries, ce sont les partis ; quelque chose de plus grand que les partis, c’est le peuple ; quelque chose de plus grand que le peuple, c’est l’humanité.

17 novembre 1833.

PREMIÈRE JOURNÉE

L’HOMME DU PEUPLE

Le bord de la Tamise. Une grève déserte. Un vieux parapet en ruine cache le bord de l’eau. À droite, une maison de pauvre apparence. À l’angle de cette maison, une statuette de la Vierge, aux pieds de laquelle une étoupe brûle dans un treillis de fer. Au fond, au delà de la Tamise, Londres. On distingue deux hauts édifices : la Tour de Londres et Westminster. Le jour commence à baisser.

Scène première

Plusieurs hommes groupés çà et là sur la grève, parmi lesquels SIMON RENARD, JOHN BRIDGES (BARON CHANDOS), ROBERT CLINTON (BARON CLINTON), ANTHONY BROWN (VICOMTE DE MONTAGU)

LORD CHANDOS.

Vous avez raison, milord. Il faut que ce damné Italien ait ensorcelé la reine. La reine ne peut plus se passer de lui ; elle ne vit que par lui, elle n’a de joie qu’en lui, elle n’écoute que lui. Si elle est un jour sans le voir, ses yeux deviennent languissants, comme du temps où elle aimait le cardinal Polus, vous savez ?

SIMON RENARD.

Très amoureuse, c’est vrai, et par conséquent très jalouse.

LORD CHANDOS.

L’Italien l’a ensorcelée !

LORD MONTAGU.

Au fait, on dit que ceux de sa nation ont des philtres pour cela.

LORD CLINTON.

Les Espagnols sont habiles aux poisons qui font mourir, les Italiens aux poisons qui font aimer.

LORD CHANDOS.

Le Fabiani alors est tout à la fois Espagnol et Italien. La reine est amoureuse et malade. Il lui a fait boire des deux.

LORD MONTAGU.

Ah çà ! en réalité, est-il Espagnol ou Italien ?

LORD CHANDOS.

Il paraît certain qu’il est né en Italie, dans la Capitanate, et qu’il a été élevé en Espagne. Il se prétend allié à une grande famille espagnole. Lord Clinton sait cela sur le bout du doigt.

LORD CLINTON.

Un aventurier, ni Espagnol, ni Italien ; encore moins Anglais, Dieu merci ! Ces hommes qui ne sont d’aucun pays n’ont point de pitié pour les pays quand ils sont puissants.

LORD MONTAGU.

Ne disiez-vous pas la reine malade, Chandos ? Cela ne l’empêche pas de mener vie joyeuse avec son favori.

LORD CLINTON.

Vie joyeuse ! vie joyeuse ! Pendant que la reine rit, le peuple pleure, et le favori est gorgé. Il mange de l’argent et boit de l’or, cet homme ! La reine lui a donné les biens de lord Talbot, du grand lord Talbot ! la reine l’a fait comte de Clanbrassil et baron de Dinasmonddy ; ce Fabiano Fabiani qui se dit de la famille espagnole de Peñalver, et qui en a menti ! Il est pair d’Angleterre comme vous, Montagu, comme vous, Chandos, comme Stanley, comme Norfolk, comme moi, comme le roi ! Il a la Jarretière comme l’infant de Portugal, comme le roi de Danemark, comme Thomas Percy, septième comte de Northumberland ! Et quel tyran que ce tyran qui nous gouverne de son lit ! Jamais rien de si dur n’a pesé sur l’Angleterre. J’en ai pourtant vu, moi qui suis vieux ! Il y a soixante-dix potences neuves à Tyburn ; les bûchers sont toujours braise et jamais cendre ; la hache du bourreau est aiguisée tous les matins et ébréchée tous les soirs. Chaque jour c’est quelque grand gentilhomme qu’on abat. Avant-hier c’était Blantyre, hier Northcurry, aujourd’hui South-Reppo, demain Tyrconnel. La semaine prochaine ce sera vous, Chandos, et le mois prochain ce sera moi. Milords ! milords ! c’est une honte et c’est une impiété que toutes ces bonnes têtes anglaises tombent ainsi pour le plaisir d’on ne sait quel misérable aventurier qui n’est même pas de ce pays ! C’est une chose affreuse et insupportable de penser qu’un favori napolitain peut tirer autant de billots qu’il en veut de dessous le lit de cette reine ! Ils mènent tous deux joyeuse vie, dites-vous. Par le ciel ! c’est infâme ! Ah ! ils mènent joyeuse vie, les amoureux, pendant que le coupe-tête à leur porte fait des veuves et des orphelins ! Oh ! leur guitare italienne est trop accompagnée du bruit des chaînes ! Madame la reine ! vous faites venir des chanteurs de la chapelle d’Avignon, vous avez tous les jours dans votre palais des comédies, des théâtres, des estrades pleines de musiciens. Pardieu ! madame, moins de joie chez vous, s’il vous plaît, et moins de deuil chez nous ; moins de baladins ici, et moins de bourreaux là ; moins de tréteaux à Westminster, et moins d’échafauds à Tyburn !

LORD MONTAGU.

Prenez garde. Nous sommes loyaux sujets, milord Clinton. Rien sur la reine, tout sur Fabiani.

SIMON RENARD, posant la main sur l’épaule de lord Clinton.

Patience !

LORD CLINTON.

Patience ! cela vous est facile à dire, à vous, monsieur Simon Renard. Vous êtes bailli d’Amont en Franche-Comté, sujet de l’empereur et son légat à Londres. Vous représentez ici le prince d’Espagne, futur mari de la reine. Votre personne est sacrée pour le favori. Mais nous, c’est autre chose. – Voyez-vous ? Fabiani, pour vous, c’est le berger ; pour nous, c’est le boucher.

La nuit est tout à fait tombée.

SIMON RENARD.

Cet homme ne me gêne pas moins que vous. Vous ne craignez que pour votre vie, je crains pour mon crédit, moi. C’est bien plus. Je ne parle pas, j’agis. J’ai moins de colère que vous, milord, j’ai plus de haine. Je détruirai le favori.

LORD MONTAGU.

Oh ! comment faire ? J’y songe tout le jour.

SIMON RENARD.

Ce n’est pas le jour que se font et se défont les favoris des reines, c’est la nuit.

LORD CHANDOS.

Celle-ci est bien noire et bien affreuse !

SIMON RENARD.

Je la trouve belle pour ce que j’en veux faire.

LORD CHANDOS.

Qu’en voulez-vous faire ?

SIMON RENARD.

Vous verrez. – Milord Chandos, quand une femme règne, le caprice règne. Alors la politique n’est plus chose de calcul, mais de hasard. On ne peut plus compter sur rien. Aujourd’hui n’amène plus logiquement demain. Les affaires ne se jouent plus aux échecs, mais aux cartes.

LORD CLINTON.

Tout cela est fort bien, mais venons au fait. Monsieur le bailli, quand nous aurez-vous délivrés du favori ? Cela presse. On décapite demain Tyrconnel.

SIMON RENARD.

Si je rencontre cette nuit un homme comme j’en cherche un, Tyrconnel soupera avec vous demain soir.

LORD CLINTON.

Que voulez-vous dire ? Que sera devenu Fabiani ?

SIMON RENARD.

Avez-vous de bons yeux, milord ?

LORD CLINTON.

Oui, quoique je sois vieux et que la nuit soit noire.

SIMON RENARD.

Voyez-vous Londres de l’autre côté de l’eau ?

LORD CLINTON.

Oui. Pourquoi ?

SIMON RENARD.

Regardez bien. On voit d’ici le haut et le bas de la fortune de tout favori, Westminster et la Tour de Londres.

LORD CLINTON.

Eh bien ?

SIMON RENARD.

Si Dieu m’est en aide, il y a un homme qui, au moment où nous parlons, est encore là,

Il montre Westminster.

et qui demain, à pareille heure, sera ici.

Il montre la Tour.

LORD CLINTON.

Que Dieu vous soit en aide !

LORD MONTAGU.

Le peuple ne le hait pas moins que nous. Quelle fête dans Londres le jour de sa chute !

LORD CHANDOS.

Nous nous sommes mis entre vos mains, monsieur le bailli, disposez de nous. Que faut-il faire ?

SIMON RENARD, montrant la maison près de l’eau.

Vous voyez bien tous cette maison. C’est la maison de Gilbert, l’ouvrier ciseleur. Ne la perdez pas de vue. Dispersez-vous avec vos gens, mais sans trop vous écarter. Surtout ne faites rien sans moi.

LORD CHANDOS.

C’est dit.

Tous sortent de divers côtés.

SIMON RENARD, resté seul.

Un homme comme celui qu’il me faut n’est pas facile à trouver. Il sort. Entrent Jane et Gilbert se tenant sous le bras ; ils vont du côté de la maison. Joshua Farnaby les accompagne, enveloppé d’un manteau.

Scène II

JANE, GILBERT, JOSHUA FARNABY

JOSHUA.

Je vous quitte ici, mes bons amis. Il est nuit, et il faut que j’aille reprendre mon service de porte-clefs à la Tour de Londres. Ah ! c’est que je ne suis pas libre comme vous, moi ! voyez-vous ? un guichetier, ce n’est qu’une espèce de prisonnier. Adieu, Jane. Adieu, Gilbert. Mon Dieu, mes amis, que je suis donc heureux de vous voir heureux ! Ah çà ! Gilbert, à quand la noce ?

GILBERT.

Dans huit jours, n’est-ce pas, Jane ?

JOSHUA.

Sur ma foi, c’est après-demain la Noël. Voici le jour des souhaits et des étrennes ; mais je n’ai rien à vous souhaiter. Il est impossible de désirer plus de beauté à la fiancée et plus d’amour au fiancé ! Vous êtes heureux !

GILBERT.

Bon Joshua ! et toi, est-ce que tu n’es pas heureux ?

JOSHUA.

Ni heureux ni malheureux. J’ai renoncé à tout, moi. Vois-tu, Gilbert,

Il entr’ouvre son manteau et laisse voir un trousseau de clefs qui pend à sa ceinture.

des clefs de prisons qui vous sonnent sans cesse à la ceinture, cela parle, cela vous entretient de toutes sortes de pensées philosophiques. Quand j’étais jeune, j’étais comme un autre, amoureux tout un jour, ambitieux tout un mois, fou toute l’année. C’était sous le roi Henri VIII que j’étais jeune. Un homme singulier que ce roi Henri VIII ! Un homme qui changeait de femmes, comme une femme change de robes. Il répudia la première, il fit couper la tête à la seconde, il fit ouvrir le ventre à la troisième, quant à quatrième, il lui fit grâce, il la chassa ; mais en revanche il fit couper la tête à la cinquième. Ce n’est pas le conte de Barbe-Bleue que je vous fais là, belle Jane, c’est l’histoire de Henri VIII. Moi, dans ce temps-là, je m’occupais de guerres de religion, je me battais pour l’un et pour l’autre. C’était ce qu’il y avait de mieux alors. La question d’ailleurs était fort épineuse. Il s’agissait d’être pour ou contre le pape. Les gens du roi pendaient ceux qui étaient pour, mais ils brûlaient ceux qui étaient contre. Les indifférents, ceux qui n’étaient ni pour ni contre, on les brûlait ou on les pendait, indifféremment. S’en tirait qui pouvait. Oui, la corde ; non, le fagot ; ni oui ni non, le fagot et la corde. Moi qui vous parle, j’ai senti le roussi bien souvent, et je ne suis pas sûr de n’avoir pas été deux ou trois fois dépendu. C’était un beau temps, à peu près pareil à celui-ci. Oui, je me battais pour tout cela. Du diable si je sais maintenant pour qui ou pour quoi je me battais. Si l’on me reparle de maître Luther et du pape Paul III, je hausse les épaules. Vois-tu, Gilbert, quand on a des cheveux gris, il ne faut pas revoir les opinions pour qui l’on faisait la guerre et les femmes à qui l’on faisait l’amour à vingt ans. Femmes et opinions vous paraissent bien laides, bien vieilles, bien chétives, bien édentées, bien ridées, bien sottes. C’est mon histoire. Maintenant je suis retiré des affaires. Je ne suis plus soldat du roi, ni soldat du pape, je suis geôlier à la Tour de Londres. Je ne me bats plus pour personne, et je mets tout le monde sous clef. Je suis guichetier et je suis vieux : j’ai un pied dans une prison, et l’autre dans la fosse. C’est moi qui ramasse les morceaux de tous les ministres et de lotis les favoris qui se cassent chez la reine. C’est fort amusant. Et puis j’ai un petit enfant que j’aime, et puis vous deux que j’aime aussi, et, si vous êtes heureux, je suis heureux !

GILBERT.

En ce cas, sois heureux, Joshua ! N’est-ce pas, Jane ?

JOSHUA.

Moi, je ne puis rien pour ton bonheur, mais Jane peut tout : tu l’aimes ! je ne te rendrai même aucun service de ma vie. Tu n’es heureusement pas assez grand seigneur pour avoir jamais besoin du porte-clefs de la Tour de Londres. Jane acquittera ma dette en même temps que la sienne. Car, elle et moi, nous te devons tout. Jane n’était qu’une pauvre enfant orpheline abandonnée, tu l’as recueillie et élevée. Moi, je me noyais un beau jour dans la Tamise, tu m’as tiré de l’eau.

GILBERT.

À quoi bon toujours parler de cela, Joshua ?

JOSHUA.

C’est pour dire que notre devoir, à Jane et à moi, est de t’aimer, moi, comme un frère, elle... – pas comme une sœur !

JANE.

Non, comme une femme. Je vous comprends, Joshua.

Elle retombe dans sa rêverie.

GILBERT, bas à Joshua.

Regarde-la, Joshua ! n’est-ce pas qu’elle est belle et charmante, et qu’elle serait digne d’un roi ! Si tu savais, tu ne peux pas te figurer comme je l’aime !

JOSHUA.

Prends garde, c’est imprudent ; une femme, ça ne s’aime pas tant que ça ; un enfant, à la bonne heure.

GILBERT.

Que veux-tu dire ?

JOSHUA.

Rien. – Je serai de vôtre noce dans huit jours. – J’espère qu’alors les affaires d’État me laisseront un peu de liberté, et que tout sera fini.

GILBERT.

Quoi ? qu’est-ce qui sera fini ?

JOSHUA.

Ah ! tu ne t’occupes pas de ces choses-là ; toi, Gilbert. Tu es amoureux. Tu es du peuple. Et qu’est-ce que cela te fait les intrigues d’en haut, à toi qui es heureux en bas ? Mais, puisque tu me questionnes, je te dirai qu’on espère que d’ici à huit jours, d’ici à vingt-quatre heures peut-être, Fabiano Fabiani sera remplacé près de la reine par un autre.

GILBERT.

Qu’est-ce que c’est que Fabiano Fabiani ?

JOSHUA.

C’est l’amant de la reine, c’est un favori très célèbre et très charmant, un favori qui a plus vite fait couper la tête à un homme qui lui déplaît qu’une entremetteuse n’a dit ave, le meilleur favori que le bourreau de la Tour de Londres ait eu depuis dix ans. Car tu sais que le bourreau reçoit, pour chaque tête de grand seigneur, dix écus d’argent, et quelquefois le double, quand la tête est tout à fait considérable. – On souhaite fort la chute de ce Fabiani. – Il est vrai que dans mes fonctions à la Tour je n’entends guère gloser sur son compte que des gens d’assez mauvaise humeur, des gens à qui l’on doit couper le cou d’ici à un mois, des mécontents.

GILBERT.

Que les loups se dévorent entre eux ! que nous importe, à nous, la reine et le favori de la reine ? n’est-ce pas, Jane ?

JOSHUA.

Oh ! il y a une fière conspiration contre Fabiani ! s’il s’en tire, il sera heureux. Je ne serais pas surpris qu’il y eût quelque coup de fait cette nuit. Je viens de voir rôder par là maître Simon Renard tout rêveur.

GILBERT.

Qu’est-ce que c’est que maître Simon Renard ?

JOSHUA.

Comment ne sais-tu pas cela ? c’est le bras droit de l’empereur à Londres. La reine doit épouser le prince d’Espagne, dont Simon Renard est le légat près d’elle. La reine le hait, ce Simon Renard ; mais elle le craint, et ne peut rien contre lui. Il a déjà détruit deux ou trois favoris. C’est son instinct de détruire les favoris. Il nettoie le palais de temps en temps. Un homme subtil et très malicieux, qui sait tout ce qui se passe, et qui creuse toujours deux ou trois étages d’intrigues souterraines sous tous les événements. Quant à lord Paget, – ne m’as-tu pas demandé aussi ce que c’était que lord Paget ? – c’est un gentilhomme délié, qui a été dans les affaires sous Henri VIII. Il est membre du conseil étroit. Un tel ascendant que les autres ministres n’osent pas souffler devant lui. Excepté le chancelier cependant, milord Gardiner, qui le déteste. Un homme violent, ce Gardiner, et très bien né. Quant à Paget, ce n’est rien du tout. Le fils d’un savetier. Il va être fait baron Paget de Beaudesert en Stafford.

GILBERT.

Comme il vous débite couramment toutes ces choses-là, ce Joshua !

JOSHUA.

Pardieu ! à force d’entendre causer les prisonniers d’État.

Simon Renard paraît au fond du théâtre.

Vois-tu, Gilbert, l’homme qui sait le mieux l’histoire de ce temps-ci, c’est le guichetier de la Tour de Londres.

SIMON RENARD, qui a entendu ces dernières paroles du fond du théâtre.

Vous vous trompez, mon maître, c’est le bourreau.

JOSHUA, bas à Jane et à Gilbert.

Reculons-nous un peu.

Simon Renard s’éloigne lentement. Quand Simon Renard a disparu.

C’est précisément maître Simon Renard.

GILBERT.

Tous ces gens qui rôdent autour de ma maison me déplaisent.

JOSHUA.

Que diable vient-il faire par ici ? Il faut que je m’en retourne vite ; je crois qu’il me prépare de la besogne. Adieu, Gilbert. Adieu, belle Jane. – Je vous ai pourtant vue pas plus haute que cela !

GILBERT.

Adieu, Joshua. – Mais, dis-moi, qu’est-ce que tu caches donc là, sous ton manteau ?

JOSHUA.

Ah ! j’ai mon complot aussi, moi.

GILBERT.

Quel complot ?

JOSHUA.

Oh ! amoureux qui oubliez tout ! je viens de vous rappeler que c’était après-demain le jour des étrennes et des cadeaux. Les seigneurs complotent une surprise à Fabiani ; moi je complote de mon côté. La reine va se donner peut-être un favori tout neuf ; moi, je vais donner une poupée à mon enfant.

Il tire une poupée de dessous son manteau.

Toute neuve aussi. – Nous verrons lequel des deux aura le plus vite brisé son joujou. – Dieu vous garde, mes amis !

GILBERT.

Au revoir, Joshua !

Joshua s’éloigne. Gilbert prend la main de Jane, et la baise avec passion.

JOSHUA, au fond du théâtre.

Oh ! que la Providence est grande ! elle donne à chacun son jouet, la poupée à l’enfant, l’enfant à l’homme, l’homme à la femme, et la femme au diable !

Il sort.

Scène III

GILBERT, JANE

GILBERT.

Il faut que je vous quitte aussi. Adieu, Jane, dormez bien.

JANE.

Vous ne rentrez pas ce soir avec moi, Gilbert ?

GILBERT.

Je ne puis. Vous savez, je vous l’ai déjà dit, Jane, j’ai un travail à terminer à mon atelier cette nuit, un manche de poignard à ciseler pour je ne sais quel lord Clanbrassil, que je n’ai jamais vu, et qui me l’a fait demander pour demain matin.

JANE.

Alors, bonsoir, Gilbert. À demain.

GILBERT.

Non, Jane, encore un instant. Ah ! mon Dieu ! que j’ai de peine à me séparer de vous, fût-ce pour quelques heures ! Qu’il est bien vrai que vous êtes ma vie et ma joie ! Il faut pourtant que j’aille travailler, nous sommes si pauvres ! Je ne veux pas entrer, car je resterais ; et cependant je ne puis partir, homme faible que je suis ! Tenez, asseyons-nous quelques minutes à la porte sur ce banc ; il me semble qu’il me sera moins difficile de m’en aller que si j’entrais dans la maison, et surtout dans votre chambre. Donnez-moi votre main.

Il s’assied et lui prend les deux mains dans les siennes, elle debout.

Jane ! m’aimes-tu ?

JANE.

Oh ! je vous dois tout, Gilbert ! je le sais, quoique vous me l’ayez caché longtemps. Toute petite, presque au berceau, j’ai été abandonnée par mes parents. Vous m’avez prise. Depuis seize ans, votre bras a travaillé pour moi comme celui d’un père, vos yeux ont veillé sur moi comme ceux d’une mère. Qu’est-ce que je serais sans vous, mon Dieu ! Tout ce que j’ai, vous me l’avez donné : tout ce que je suis, vous l’avez fait.

GILBERT.

Jane ! m’aimes-tu ?

JANE.

Quel dévouement que le vôtre, Gilbert ! vous travaillez nuit et jour pour moi, vous vous brûlez les yeux, vous vous tuez. Tenez, voilà encore que vous passez la nuit aujourd’hui. Et jamais un reproche, jamais une dureté, jamais une colère. Vous si pauvre ! jusqu’à mes petites coquetteries de femme, vous en avez pitié, vous les satisfaites. Gilbert, je ne songe à vous que les larmes aux yeux. Vous avez quelquefois manqué de pain, je n’ai jamais manqué de rubans.

GILBERT.

Jane, m’aimes-tu ?

JANE.

Gilbert, je voudrais baiser vos pieds !

GILBERT.

M’aimes-tu ? m’aimes-tu ? Oh ! tout cela ne me dit pas que tu m’aimes. C’est de ce mot-là que j’ai besoin, Jane ! de la reconnaissance, toujours de la reconnaissance ! oh ! je la foule aux pieds la reconnaissance ! je veux de l’amour ou rien. –Mourir ! Jane, depuis seize ans tu es ma fille, tu vas être ma femme maintenant. Je t’avais adoptée, je veux t’épouser. Dans huit jours, tu sais, tu me l’as promis, tu as consenti, tu es ma fiancée. Oh ! tu m’aimais quand tu m’as promis cela. Ô Jane ! il y a eu un temps, te rappelles-tu, où tu me disais : Je t’aime ! en levant les beaux yeux au ciel ! C’est toujours comme cela que je le veux. Depuis plusieurs mois, il me semble que quelque chose est changé en toi, depuis trois semaines surtout que mon travail m’oblige à m’absenter quelquefois les nuits. Ô Jane ! je veux que tu m’aimes, moi. Je suis habitué à cela. Toi, si gaie auparavant, tu es toujours triste et préoccupée à présent, pas froide, pauvre enfant, tu fais ton possible pour ne pas l’être ; mais je sens bien que les paroles d’amour ne te viennent plus bonnes et naturelles comme autrefois. Qu’as-tu ? Est-ce que tu ne m’aimes plus ? Sans doute, je suis un honnête homme ; sans doute, je suis un bon ouvrier ; sans doute, sans doute, mais je voudrais être un voleur et un assassin et être aimé de toi ! – Jane ! si tu savais comme je t’aime !

JANE.

Je le sais, Gilbert, et j’en pleure.

GILBERT.

De joie, n’est-ce pas ? Dis-moi que c’est de joie. Oh ! j’ai besoin de le croire. Il n’y a que cela au monde, être aimé. Je ne suis qu’un pauvre cœur d’ouvrier mais il faut que ma Jane m’aime. Que me parles-tu sans cesse de ce que j’ai fait pour toi ? Un seul mot d’amour de toi, Jane, laisse toute la reconnaissance de mon côté. Je me damnerai et je commettrai un crime quand tu voudras. Tu seras ma femme, n’est-ce pas, et tu m’aimes ? Vois-tu, Jane, pour un regard de toi je donnerais mon travail et ma peine ; pour un sourire, ma vie ; pour un baiser, mon âme !

JANE.

Quel noble cœur vous avez, Gilbert !

GILBERT.

Écoute, Jane ! ris si tu veux, je suis fou, je suis jaloux ! c’est comme cela. Ne t’offense pas. Depuis quelque temps, il me semble que je vois bien des jeunes seigneurs rôder par ici. Sais-tu, Jane, que j’ai trente-quatre ans ? Quel malheur pour un misérable ouvrier gauche et mal vêtu comme moi, qui n’est plus jeune, qui n’est pas beau, d’aimer une belle et charmante enfant de dix-sept ans, qui attire les beaux jeunes gentilshommes dorés et chamarrés comme une lumière attire les papillons ! Oh ! je souffre, va ! je ne t’offense jamais dans ma pensée, toi si honnête, toi si pure, loi dont le front n’a encore été touché que par mes lèvres ! Je trouve seulement quelquefois que tu as trop de plaisir à voir passer les cortèges et les cavalcades de la reine et tous ces beaux habits de satin et de velours sous lesquels il y a si peu de cœurs et si peu d’âmes ! Pardonne-moi. – Mon Dieu ! pourquoi donc vient-il par ici tant de jeunes gentilshommes ? Pourquoi ne suis-je pas jeune, beau, noble et riche ? Gilbert, l’ouvrier ciseleur, voilà tout. Eux, c’est lord Chandos, lord Gerard Fitz-Gerard, le comte d’Arundel, le duc de Norfolk ! Oh ! que je les hais ! Je passe ma vie à ciseler pour eux des poignées d’épée dont je leur voudrais mettre la lame dans le ventre.

JANE.

Gilbert !...

GILBERT.

Pardon, Jane. N’est-ce pas, l’amour rend bien méchant ?

JANE.

Non, bien bon. – Vous êtes bon, Gilbert.

GILBERT.

Oh ! que je t’aime ! tous les jours davantage. Je voudrais mourir pour toi. Aime-moi ou ne m’aime pas, tu en es bien la maîtresse. Je suis fou. Pardonne-moi tout ce que je t’ai dit. Il est tard, il faut que je te quitte, adieu, Mon Dieu ! que c’est triste de te quitter ! Rentre chez toi. Est-ce que tu n’as pas ta clef ?

JANE.

Non, depuis quelques jours je ne sais ce qu’elle est devenue.

GILBERT.

Voici la mienne. – À demain matin. – Jane, n’oublie pas ceci. Encore aujourd’hui ton père, dans huit jours ton mari.

Il la baise au front et sort.

JANE, restée seule.

Mon mari ! oh non ! je ne commettrai pas ce crime. Pauvre Gilbert ! il m’aime celui-là, – et l’autre !... – Pourvu que je n’aie pas préféré la vanité à l’amour ! Malheureuse fille que je suis ! dans la dépendance de qui suis-je maintenant ? Oh ! je suis bien ingrate et bien coupable ! J’entends marcher, rentrons vite.

Elle entre dans la maison.

Scène IV

GILBERT, UN HOMME enveloppé d’un manteau et coiffé d’un bonnet jaune

L’homme tient Gilbert par la main.

GILBERT.

Oui, je te reconnais, tu es le mendiant juif qui rôde depuis quelques jours autour de cette maison. Mais que me veux-tu ? Pourquoi m’as-tu pris la main et m’as-tu ramené ici ?

L’HOMME.

C’est que ce que j’ai à vous dire, je ne puis vous le dire qu’ici.

GILBERT.

Eh ! qu’est-ce donc ? parle, hâte-toi.

L’HOMME.

Écoutez, jeune homme. – Il y a seize ans, dans la même nuit où lord Talbot, comte de Waterford, fut décapité aux flambeaux pour fait de papisme et de rébellion, ses partisans furent taillés en pièces dans Londres même par les soldats du roi Henri VIII. On s’arquebusa toute la nuit dans les rues. Cette nuit-là, un tout jeune ouvrier, beaucoup plus occupé de sa besogne que de la guerre, travaillait dans son échoppe, la première échoppe à l’entrée du pont de Londres, une porte basse à droite. Il y a des restes d’ancienne peinture rouge sur le mur. Il pouvait être deux heures du matin. On se battait par là. Les balles traversaient la Tamise en sifflant. Tout à coup on frappa à la porte de l’échoppe, à travers laquelle la lampe de l’ouvrier jetait quelque lueur. L’artisan ouvrit. Un homme qu’il ne connaissait pas entra. Cet homme portait dans ses bras un enfant au maillot fort effrayé et qui pleurait. L’homme déposa l’enfant sur la table et dit : Voici une créature qui n’a plus ni père ni mère. Puis il sortit lentement et referma la porte sur lui. Gilbert, l’ouvrier, n’avait lui-même ni père ni mère. L’ouvrier accepta l’enfant, l’orphelin adopta l’orpheline. Il la prit, il la veilla, il la vêtit, il la nourrit, il la garda, il l’éleva, il l’aima. Il se donna tout entier à cette pauvre petite créature que la guerre civile jetait dans son échoppe. Il oublia tout pour elle, sa jeunesse, ses amourettes, son plaisir. Il fit de cet enfant l’objet unique de son travail, de ses affections, de sa vie, et voilà seize ans que cela dure. Gilbert, l’ouvrier, c’était vous ; l’enfant...

GILBERT.

C’était Jane. – Tout est vrai dans ce que tu dis ; mais où veux-tu en venir ?

L’HOMME.

J’ai oublié de dire qu’aux langes de l’enfant il y avait un papier attaché avec une épingle sur lequel on avait écrit ceci : Ayez pitié de Jane.

GILBERT.

C’était écrit avec du sang. J’ai conservé ce papier, je le porte toujours sur moi. Mais tu me mets à la torture. Où veux-tu en venir, dis ?

L’HOMME.

À ceci. – Vous voyez que je connais vos affaires. Gilbert ! veillez sur votre maison cette nuit.

GILBERT.

Que veux-tu dire ?

L’HOMME.

Plus un mot. N’allez pas à votre travail. Restez dans les environs de cette maison. Veillez. Je ne suis ni votre ami ni votre ennemi, mais c’est un avis que je vous donne. Maintenant, pour ne pas vous nuire à vous-même, laissez-moi. Allez-vous-en de ce côté, et venez si vous m’entendez appeler main-forte.

GILBERT.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Il sort à pas lents.

Scène V

L’HOMME, seul

La chose est bien arrangée ainsi. J’avais besoin de quelqu’un de jeune et de fort qui pût me prêter secours, s’il est nécessaire. Ce Gilbert est ce qu’il me faut. – Il me semble que j’entends un bruit de rames et de guitare sur l’eau. – Oui.

Il va au parapet. On entend une guitare et une voix éloignée qui chante :

Quand tu chantes, bercée

Le soir entre mes bras,

Entends-tu ma pensée

Qui te répond tout bas ?

Ton doux chant me rappelle

Les plus beaux de mes jours !... –

Chantez, ma belle,

Chantez toujours !

L’HOMME.

C’est mon homme.

LA VOIX. Elle s’approche à chaque couplet.

Quand tu ris, sur ta bouche

L’amour s’épanouit,

Et le soupçon farouche

Soudain s’évanouit !

Ah ! le rire fidèle

Prouve un cœur sans détours... –

Riez, ma belle,

Riez toujours.

Quand tu dors, calme et pure,

Dans l’ombre, sous mes yeux,

Ton haleine murmure

Des mots harmonieux.

Ton beau corps se révèle

Sans voile et sans atours... –

Dormez, ma belle,

Dormez toujours.

Quand tu me dis : Je t’aime !

Ô ma beauté ! je croi...

Je crois que le ciel même

S’ouvre au-dessus de moi !

Ton regard étincelle

Du beau feu des amours... –

Aimez, ma belle,

Aimez toujours !

Vois-tu ? toute la vie

Tient dans ces quatre mots,

Tous les biens qu’on envie,

Tous les biens sans les maux !

Tout ce qui peut séduire ;

Tout ce qui peut charmer... –

Chanter et rire,

Dormir, aimer.

L’HOMME.

Il débarque. Bien. Il congédie le batelier. À merveille !

Revenant sur le devant du théâtre.

Le voici qui vient.

Entre Fabiano Fabiani dans son manteau ; il se dirige vers la porte de la maison.

Scène VI

L’HOMME, FABIANO FABIANI

L’HOMME, arrêtant Fabiani.

Un mot, s’il vous plaît.

FABIANI.

On me parle, je crois. Quel est ce maraud ? qui es-tu ?

L’HOMME.

Ce qu’il vous plaira que je sois.

FABIANI.

Cette lanterne éclaire mal. Mais tu as un bonnet jaune, il me semble, un bonnet de juif. Est-ce que tu es un juif ?

L’HOMME.

Oui, un juif. J’ai quelque chose à vous dire.

FABIANI.

Comment t’appelles-tu ?

L’HOMME.

Je sais votre nom, et vous ne savez pas le mien. J’ai l’avantage sur vous. Permettez-moi de le garder.

FABIANI.

Tu sais mon nom, toi ? cela n’est pas vrai.

L’HOMME.

Je sais votre nom. À Naples on vous appelait signor Fabiani ; à Madrid, don Faviano ; à Londres on vous appelle lord Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil.

FABIANI.

Que le diable l’emporte !

L’HOMME.

Que Dieu vous garde !

FABIANI.

Je te ferai bâtonner. Je ne veux pas qu’on sache mon nom quand je vais devant moi la nuit.

L’HOMME.

Surtout quand vous allez où vous allez.

FABIANI.

Que veux-tu dire ?

L’HOMME.

Si la reine le savait !

FABIANI.

Je ne vais nulle part.

L’HOMME.

Si, milord ! vous allez chez la belle Jane, la fiancée de Gilbert le ciseleur.

FABIANI, à part.

Diable ! voilà un homme dangereux.

L’HOMME.

Voulez-vous que je vous en dise davantage ? vous avez séduit cette fille, et depuis un mois elle vous a reçu deux fois chez elle la nuit. C’est aujourd’hui la troisième. La belle vous attend.

FABIANI.

Tais-toi ! tais-toi ! Veux-tu de l’argent pour te taire ? combien veux-tu ?

L’HOMME.

Nous verrons cela tout à l’heure. Maintenant, milord, voulez-vous que je vous dise pourquoi vous avez séduit cette fille ?

FABIANI.

Pardieu ! parce que j’en étais, amoureux.

L’HOMME.

Non, vous n’en étiez pas amoureux.

FABIANI.

Je n’étais pas amoureux de Jane ?

L’HOMME.

Pas plus que de la reine. Amour, non ; calcul, oui.

FABIANI.

Ah çà ! drôle, tu n’es pas un homme ; tu es ma conscience habillée en juif !

L’HOMME.

Je vais vous parler comme votre conscience, milord. Voici toute votre affaire. Vous êtes le favori de la reine. La reine vous a donné la Jarretière, la comté et la seigneurie. Choses creuses que cela ! la Jarretière, c’est un chiffon ; la comté, c’est un mot ; la seigneurie, c’est le droit d’avoir la tête tranchée. Il vous fallait mieux. Il vous fallait, milord, de bonnes terres, de bons bailliages, de bons châteaux et de bons revenus en bonnes livres sterling. Or, le roi Henri VIII avait confisqué les biens de lord Talbot, décapité il y a seize ans. Vous vous êtes fait donner par la reine Marie les biens de lord Talbot. Mais, pour que la donation fût valable, il fallait que lord Talbot fût mort sans postérité. S’il existait un héritier ou une héritière de lord Talbot, comme lord Talbot est mort pour la reine Marie et pour sa mère Catherine d’Aragon, comme lord Talbot était papiste, et comme la reine Marie est papiste, il n’est pas douteux que la reine Marie vous reprendrait les biens, tout favori que vous êtes, milord, et les rendrait, par devoir, par reconnaissance et par religion, à l’héritier ou à l’héritière. Vous étiez assez tranquille de ce côté. Lord Talbot n’avait jamais eu qu’une petite fille qui avait disparu de son berceau à l’époque de l’exécution de son père, et que toute l’Angleterre croyait morte. Mais vos espions ont découvert dernièrement que, dans la nuit où lord Talbot et son parti furent exterminés par Henri VIII, un enfant avait été mystérieusement déposé chez un ouvrier ciseleur du pont de Londres, et qu’il était probable que cet enfant, élevé sous le nom de Jane, était Jane Talbot, la petite fille disparue. Les preuves écrites de sa naissance manquaient, il est vrai ; mais tous les jours elles pouvaient se retrouver. L’incident était fâcheux. Se voir peut-être forcé un jour de rendre à une petite fille Shrewsbury, Wexford, qui est une belle ville, et la magnifique comté de Waterford ! c’est dur. Comment faire ? Vous avez cherché un moyen de détruire et d’annuler la jeune fille. Un honnête homme l’eût fait assassiner ou empoisonner. Vous, milord, vous avez mieux fait, vous l’avez déshonorée.

FABIANI.

Insolent !

L’HOMME.

C’est votre conscience qui parle, milord. Un autre eût pris la vie à la jeune fille, vous lui avez pris l’honneur, et par conséquent l’avenir. La reine Marie est prude, quoiqu’elle ait des amants.

FABIANI.

Cet homme va au fond de tout.

L’HOMME.

La reine est d’une mauvaise santé ; la reine peut mourir, et alors, vous favori, vous tomberiez en ruine sur son tombeau. Les preuves matérielles de l’état de la jeune fille peuvent se retrouver, et alors, si la reine est morte, toute déshonorée que vous l’avez faite, Jane sera reconnue héritière de Talbot. Eh bien ! vous avez prévu ce cas-là ; vous êtes un jeune cavalier de belle mine, vous vous êtes fait aimer d’elle, elle s’est donnée à vous, au pis-aller vous l’épouseriez. Ne vous défendez pas de ce plan, milord, je le trouve sublime. Si je n’étais moi, je voudrais être vous.

FABIANI.

Merci.

L’HOMME.

Vous avez conduit la chose avec adresse. Vous avez caché votre nom. Vous êtes à couvert du côté de la reine. La pauvre fille croit avoir été séduite par un chevalier du pays de Somerset, nommé Amyas Pawlet.

FABIANI.

Tout ! il sait tout ! Allons, maintenant, au fait, que me veux-tu ?

L’HOMME.

Milord, si quelqu’un avait en son pouvoir les papiers qui constatent la naissance, l’existence et le droit de l’héritière de Talbot, cela vous ferait pauvre comme mon ancêtre Job, et ne vous laisserait plus d’autres châteaux, don Fabiano, que vos châteaux en Espagne, ce qui vous contrarierait fort.

FABIANI.

Oui ; mais personne n’a ces papiers.

L’HOMME.

Si.

FABIANI.

Qui ?

L’HOMME.

Moi.

FABIANI.

Bah ! toi, misérable ! ce n’est pas vrai. Juif qui parle, bouche qui ment.

L’HOMME.

J’ai ces papiers.

FABIANI.

Tu mens. Ou l’es as-tu ?

L’HOMME.

Dans ma poche.

FABIANI.

Je ne le crois pas. Bien en règle ? il n’y manque rien ?

L’HOMME.

Il n’y manque rien.

FABIANI.

Alors, il me les faut.

L’HOMME.

Doucement.

FABIANI.

Juif, donne-moi ces papiers.

L’HOMME.

Fort bien. – Juif, misérable mendiant qui passes dans la rue, donne-moi la ville de Shrewsbury, donne-moi la ville de Wexford, donne-moi la comté de Waterford. – La charité, s’il vous plaît !

FABIANI.

Ces papiers sont tout pour moi, et ne sont rien pour toi.

L’HOMME.

Simon Renard et lord Chandos me les payeraient bien cher.

FABIANI.

Simon Renard et lord Chandos sont les deux chiens entre lesquels je te ferai pendre...

L’HOMME.

Vous n’avez rien autre chose à me proposer ? Adieu.

FABIANI.

Ici, juif ! – Que veux-tu que je te donne pour ces papiers ?

L’HOMME.

Quelque chose que vous avez sur vous.

FABIANI.

Ma bourse ?

L’HOMME.

Fi donc ! voulez-vous la mienne !

FABIANI.

Quoi, alors ?

L’HOMME.

Il y a un parchemin qui ne vous quitte jamais. C’est un blanc-seing que vous a donné la reine, et où elle jure sur sa couronne catholique d’accorder à celui qui le lui présentera la grâce, quelle qu’elle soit, qu’il lui demandera. Donnez-moi ce blanc-seing, vous aurez les litres de Jane Talbot. Papier pour papier.

FABIANI.

Que veux-tu faire de ce blanc-seing ?

L’HOMME.

Voyons. Jeu sur table, milord. Je vous ai dit vos affaires, je vais vous dire les miennes. Je suis un des principaux argentiers juifs de la rue Kantersten, à Bruxelles. Je prête mon argent. C’est mon métier. Je prête dix et l’on me rend quinze. Je prête à tout le monde, je prêterais au diable, je prêterais au pape. Il y a deux mois, un de mes débiteurs est mort sans m’a voir payé. C’était un ancien serviteur exilé de la famille Talbot. Le pauvre homme n’avait laissé que quelques guenilles. Je les fis saisir. Dans ces guenilles je trouvai une boîte et dans cette boite des papiers, Les papiers de Jane Talbot, milord, avec, toute son histoire contée en détail et appuyée de preuves pour des temps meilleurs. La reine d’Angleterre venait précisément de vous donner les biens de Jane Talbot. Or, j’avais justement besoin de la reine d’Angleterre pour un prêt de dix mille marcs d’or. Je compris qu’il y avait une affaire à faire avec vous. Je vins en Angleterre sous ce déguisement, j’épiai vos démarches moi-même, j’épiai Jane Talbot moi-même, je fais tout moi-même. De cette façon, j’appris tout, et me voici. Vous aurez les papiers de Jane Talbot si vous me donnez le blanc-seing de la reine. J’écrirai dessus que la reine me donne dix mille marcs d’or. On me doit quelque chose ici au bureau de l’excise, mais je ne chicanerai pas. Dix mille marcs d’or, rien de plus. Je ne vous demande pas la somme à vous, parce qu’il n’y a qu’une tête couronnée qui puisse la payer. Voilà parler nettement, j’espère. Voyez-vous, milord, deux hommes aussi adroits que vous et moi n’ont rien à gagner à se tromper l’un l’autre. Si la franchise était bannie de la terre, c’est dans le tête-à-tête de deux fripons qu’elle devrait se retrouver.

FABIANI.

Impossible. Je ne puis te donner ce blanc-seing. Dix mille marcs d’or ! Que dirait la reine ? Et puis, demain je puis être disgracié ; ce blanc-seing, c’est ma sauvegarde ; ce blanc-seing, c’est ma tête.

L’HOMME.

Qu’est-ce que cela me fait ?

FABIANI.

Demande-moi autre chose.

L’HOMME.

Je veux cela.

FABIANI.

Juif, donne-moi les papiers de Jane Talbot.

L’HOMME.

Milord, donnez-moi le blanc-seing de la reine.

FABIANI.

Allons, juif maudit, il faut te céder.

Il tire un papier de sa poche.

L’HOMME.

Montrez-moi le blanc-seing de la reine.

FABIANI.

Montre-moi les papiers de Talbot.

L’HOMME.

Après.

Ils s’approchent de la lanterne. Fabiani, placé derrière le juif, de la main gauche lui tient le papier sous les yeux. L’homme l’examine. Il lit.

« Nous, Marie, reine... » – C’est bien. – Vous voyez que je suis comme vous, milord. J’ai tout calculé. J’ai tout prévu.

FABIANI.

Il tire son poignard de la main droite et le lui enfonce dans la gorge.

Excepté ceci.

L’HOMME.

Oh ! traître !... – À moi !

Il tombe. En tombant, il jette dans l’ombre, derrière lui, sans que Fabiani s’en aperçoive, un paquet cacheté.

FABIANI, se penchant sur le corps.

Je le crois mort, ma foi ! – Vite, ces papiers.

Il fouille le juif.

Mais quoi ! il n’a rien ! rien sur lui ! pas un papier, le vieux mécréant ! il mentait ! il me trompait ! il me volait ! Voyez-vous cela, damné juif ! Oh ! il n’a rien, c’est fini ! Je l’ai tué pour rien ! Ils sont tous ainsi, ces juifs. Le mensonge et le vol, c’est tout le juif ! – Allons, débarrassons-nous du cadavre, je ne puis le laisser devant cette porte.

Allant au fond du théâtre.

Voyons si le batelier est encore là, qu’il m’aide à le jeter dans la Tamise.

Il descend et disparaît derrière le parapet.

GILBERT, entrant par le côté opposé.

Il me semble que j’ai entendu un cri.

Il aperçoit le corps étendu à terre sous la lanterne.

Quelqu’un d’assassiné ! – le mendiant !

L’HOMME, se soulevant à demi.

Ah !... – vous venez trop tard, Gilbert.

Il désigne du doigt l’endroit où il a jeté le paquet.

Prenez ceci, ce sont des papiers qui prouvent que Jane, votre fiancée, est la fille et l’héritière du dernier lord Talbot. Mon assassin est lord Clanbrassil, le favori de la reine. – Ah ! j’étouffe. – Gilbert, venge-moi et venge-toi !... –

Il meurt.

GILBERT.

Mort ! – Que je me venge ! que veut-il dire ? Jane, fille de lord Talbot ! lord Clanbrassil ! le favori de la reine ! oh ! je m’y perds !

Secouant le cadavre.

Parle, encore un mot ! – Il est bien mort !

Scène VII

GILBERT, FABIANI

FABIANI, revenant.

Qui va là ?

GILBERT.

On vient d’assassiner un homme.

FABIANI.

Non, un juif.

GILBERT.

Qui a tué cet homme ?

FABIANI.

Pardieu ! vous ou moi.

GILBERT.

Monsieur !...

FABIANI.

Pas de témoins. Un cadavre à terre. Deux hommes à côté. Lequel est l’assassin ? rien ne prouve que ce soit l’un plutôt que l’autre, moi plutôt que vous.

GILBERT.

Misérable ! l’assassin, c’est vous.

FABIANI.

Eh bien ! oui, au fait ! c’est moi. – Après ?

GILBERT.

Je vais appeler les constables.

FABIANI.

Vous allez m’aider à jeter le corps à l’eau.

GILBERT.

Je vous ferai saisir et punir.

FABIANI.

Vous m’aiderez à jeter le corps à l’eau.

GILBERT.

Vous êtes impudent !

FABIANI.

Croyez-moi, effaçons toute trace de ceci, vous y êtes plus intéressé que moi.

GILBERT.

Voilà qui est fort !

FABIANI.

Un de nous deux a fait le coup. Moi, je suis un grand seigneur, un noble lord. Vous, vous êtes un passant, un manant, un homme du peuple. Un gentilhomme qui tue un juif paye quatre sous d’amende. Un homme du peuple qui en lue un autre est pendu.

GILBERT.

Vous oseriez !...

FABIANI.

Si vous me dénoncez, je vous dénonce. On me croira plutôt que vous. En tout cas, les chances sont inégales. Quatre sous d’amende pour moi, la potence pour vous.

GILBERT.

Pas de témoins ! pas de preuves ! Oh ! ma tête s’égare ! Le misérable me tient, il a raison.

FABIANI.

Vous aiderai-je à jeter le cadavre à l’eau ?

GILBERT.

Vous êtes le démon !

Gilbert prend le corps par la tête, Fabiani par les pieds. Ils le portent jusqu’au parapet.

FABIANI.

Oui. – Ma foi, mon cher, je ne sais plus au juste lequel de nous deux a tué cet homme.

Ils descendent derrière le parapet. Reparaissant.

Voilà qui est fait. – Bonne nuit, mon camarade, allez à vos affaires.

Il se dirige vers la maison, et se retourne voyant que Gilbert le suit.

Eh bien ! que voulez-vous ? quelque argent pour votre peine ? en conscience, je ne vous dois rien ; mais tenez.

Il donne sa bourse à Gilbert, dont le premier mouvement est un geste de refus, et qui accepte ensuite de l’air d’un homme qui se ravise.

Maintenant allez vous-en. Eh bien ! qu’attendez-vous encore ?

GILBERT.

Rien.

FABIANI.

Ma foi, restez là si bon vous semble ! À vous la belle étoile, à moi la belle fille. Dieu vous garde !

Il se dirige vers la porte de la maison et paraît disposé à l’ouvrir.

GILBERT.

Où allez-vous ainsi ?

FABIANI.

Pardieu ! chez moi !

GILBERT.

Comment, chez vous ?

FABIANI.

Oui.

GILBERT.

Quel est celui de nous deux qui rêve ? Vous me disiez tout à l’heure que l’assassin du juif, c’était moi ; vous me dites à présent que cette maison-ci est la vôtre.

FABIANI.

Ou celle de ma maîtresse, ce qui revient au même.

GILBERT.

Répétez-moi ce que vous venez de dire.

FABIANI.

Je dis, l’ami, puisque vous voulez le savoir, que cette maison est celle d’une belle fille nommée Jane, qui est ma maîtresse.

GILBERT.

Et moi je dis, milord, que tu mens ! je dis que tu es un faussaire et un assassin, je dis que tu es un fourbe impudent, je dis que tu viens de prononcer là des paroles fatales dont nous mourrons tous les deux, vois-tu ; toi pour les avoir dites, moi pour les avoir entendues !

FABIANI.

Là, là. Quel est ce diable d’homme ?

GILBERT.

Je suis Gilbert le ciseleur. Jane est ma fiancée.

FABIANI.

Et moi je suis le chevalier Amyas Pawlet. Jane est ma maîtresse.

GILBERT.

Tu mens, te dis-je ; tu es lord Clanbrassil, le favori de la reine. Imbécile, qui crois que je ne sais pas cela !

FABIANI, à part.

Tout le monde me connaît donc cette nuit ! – Encore un homme dangereux, et dont il faudra se défaire !

GILBERT.

Dis-moi sur-le-champ que tu as menti comme, un lâche, et que Jane n’est pas ta maîtresse.

FABIANI.

Connais-tu son écriture ?

Il tire un billet de sa poche.

Lis ceci.

À part, pendant que Gilbert déploie convulsivement le papier.

Il importe qu’il rentre chez lui et qu’il cherche querelle à Jane, cela donnera à mes gens le temps d’arriver.

GILBERT, lisant.

« Je serai seule cette nuit, vous pouvez venir. » – Malédiction ! milord, tu as déshonoré ma fiancée, tu es un infâme ! Rends-moi raison !

FABIANI, mettant l’épée à la main.

Je veux bien. Où est ton épée ?

GILBERT.

Ô rage ! être du peuple ! n’avoir rien sur soi, ni épée ni poignard ! Va, je t’attendrai la nuit au coin d’une rue, et je t’enfoncerai mes ongles dans le cou, et je t’assassinerai, misérable !

FABIANI.

Là, là, vous êtes violent, mon camarade.

GILBERT.

Oh ! milord, je me vengerai de toi !

FABIANI.

Toi ! te venger de moi ! toi si bas, moi si haut! tu es fou ! je t’en défie.

GILBERT.

Tu m’en, défies ?

FABIANI.

Oui.

GILBERT.

Tu verras !

FABIANI, à part.

Il ne faut pas que le soleil de demain se lève pour cet homme.

Haut.

L’ami, crois-moi, rentre chez toi. Je suis fâché que tu aies découvert cela ; mais je te laisse la belle. Mon intention, d’ailleurs, n’était pas de pousser l’amourette plus loin. Rentre chez toi.

Il jette une clef aux pieds de Gilbert.

Si tu n’as pas de clef, en voici une. Ou, si tu l’aimes mieux, tu n’as qu’à frapper quatre coups contre ce volet, Jane croira que c’est moi, et elle t’ouvrira. Bonsoir.

Il sort.

Scène VIII

GILBERT, resté seul

Il est parti ! il n’est plus là ! je ne l’ai pas pétri et broyé sous mes pieds, cet homme ! Il a fallu le laisser partir ! pas une arme sur moi !

Il aperçoit à terre le poignard avec lequel lord Clanbrassil a tué le juif ; il le ramasse avec un empressement furieux.

Ah ! tu arrives trop tard ! – tu ne pourras probablement tuer que moi ! mais c’est égal, que tu sois tombé du ciel ou vomi par l’enfer, je te bénis ! – Oh ! Jane m’a trahi ! Jane s’est donnée à cet infâme ! Jane est l’héritière de lord Talbot ! Jane est perdue pour moi ! – Ô Dieu ! voilà en une heure plus de choses terribles sur moi que ma tête n’en peut porter !

Simon Renard paraît dans les ténèbres au fond du théâtre.

Oh ! me venger de cet homme ! me venger de ce lord Clanbrassil ! Si je vais au palais de la reine, les laquais me chasseront à coups de pied comme un chien ! Oh ! je suis fou, ma tête se brise. Oh ! cela m’est égal de mourir, mais je voudrais être vengé ! je donnerais mon sang pour la vengeance ! N’y a-t-il personne au monde qui veuille faire ce marché avec moi ? Qui veut me venger de lord Clanbrassil et prendre ma vie pour payement ?...

Scène IX

GILBERT, SIMON RENARD

SIMON RENARD, faisant un pas.

Moi.

GILBERT.

Toi ! qui es-tu ?

SIMON RENARD.

Je suis l’homme que tu désires.

GILBERT.

Sais-tu qui je suis ?

SIMON RENARD.

Tu es l’homme qu’il me faut.

GILBERT.

Je n’ai plus qu’une idée, sais-tu cela ? être vengé de lord Clanbrassil, et mourir.

SIMON RENARD.

Tu seras vengé de lord Clanbrassil, et tu mourras.

GILBERT.

Qui que tu sois, merci !

SIMON RENARD.

Oui, tu auras la vengeance que tu veux ; mais n’oublie pas à quelle condition. Il me faut ta vie.

GILBERT.

Prends-la.

SIMON RENARD.

C’est convenu ?

GILBERT.

Oui.

SIMON RENARD.

Suis-moi.

GILBERT.

Où ?

SIMON RENARD.

Tu le sauras.

GILBERT.

Songe que tu me promets de me venger !

SIMON RENARD.

Songe que tu me promets de mourir !

DEUXIÈME JOURNÉE

LA REINE

Une chambre de l’appartement de la reine. Un évangile ouvert sur un prie-Dieu. La couronne royale sur un escabeau. Portes latérales. Une large porte au fond. Une partie du fond masquée par une grande tapisserie de haute lisse.

Scène première

LA REINE, splendidement vêtue, couchée sur un lit de repos, FABIANO FABIANI, assis sur un pliant, à côté ; magnifique costume ; la Jarretière

FABIANI, une guitare à la main, chantant.

Quand tu dors, calme et pure,

Dans l’ombre, sous mes yeux,

Ton haleine murmure

Des mots harmonieux.

Ton beau corps se révèle

Sans voile et sans atours... –

Dormez, ma belle,

Dormez toujours !

Quand tu me dis : Je t’aime !

Ô ma beauté, je croi...

Je crois que le ciel même

S’ouvre au-dessus de moi !

Ton regard étincelle

Du beau feu des amours... –

Aimez, ma belle,

Aimez toujours !

Vois-tu ? toute la vie

Tient dans ces quatre mots,

Tous les biens qu’on envie,

Tous les biens sans les maux !

Tout ce qui peut séduire,

Tout ce qui peut charmer...

Chanter et rire,

Dormir, aimer !

Il pose la guitare à terre.

Oh ! je vous aime plus que je ne peux dire, madame ! mais ce Simon Renard ! ce Simon Renard, plus puissant que vous-même ici ! je le hais.

LA REINE.

Vous savez bien que je n’y puis rien, milord. Il est ici le légat du prince d’Espagne, mon futur mari.

FABIANI.

Votre futur mari !

LA REINE.

Allons, milord, ne parlons plus de cela. Je vous aime, que vous faut-il de plus ? Et puis, voici qu’il est temps de vous en aller.

FABIANI.

Marie, encore un instant !

LA REINE.

Mais c’est l’heure où le conseil étroit va s’assembler. Il n’y a eu ici jusqu’à cette heure que la femme, il faut laisser entrer la reine.

FABIANI.

Je veux, moi, que la femme fasse attendre la reine à la porte.

LA REINE.

Vous voulez, vous ! vous voulez, vous ! regardez-moi, milord. Tu as une jeune et charmante tête, Fabiano !

FABIANI.

C’est vous qui êtes belle, madame ! Vous n’auriez besoin que de votre beauté pour être toute-puissante. Il y a sur votre tête quelque chose qui dit que vous êtes la reine, mais cela est encore bien mieux écrit sur votre front que sur votre couronne.

LA REINE.

Vous me flattez.

FABIANI.

Je t’aime.

LA REINE.

Tu m’aimes, n’est-ce pas ? Tu n’aimes que moi ? Redis-le-moi encore comme cela, avec ces yeux-là. Hélas ! nous autres pauvres femmes, nous ne savons jamais au juste ce qui se passe dans le cœur d’un homme ; nous sommes obligées d’en croire vos yeux, et les plus beaux, Fabiano, sont quelquefois les plus menteurs. Mais dans les liens, milord, il y a tant de loyauté, tant de candeur, tant de bonne foi, qu’ils ne peuvent mentir, ceux-là, n’est-ce pas ? Oui, ton regard est naïf et sincère, mon beau page. Oh ! prendre des yeux célestes pour tromper, ce serait infernal. Ou les yeux sont les yeux d’un ange, ou ils sont ceux d’un démon.

FABIANI.

Ni démon, ni ange. Un homme qui vous aime.

LA REINE.

Qui aime la reine ?

FABIANI.

Qui aime Marie.

LA REINE.

Écoute, Fabiano, je t’aime aussi, moi. Tu es jeune, il y a beaucoup de belles femmes qui te regardent fort doucement, je le sais. Enfin, on se lasse d’une reine comme d’une autre. Ne m’interromps pas. Si jamais tu deviens amoureux d’une autre femme, je veux que tu me le dises. Je te pardonnerai peut-être si tu me le dis. Ne m’interromps donc pas. Tu ne sais pas à quel point je t’aime, je ne le sais pas moi-même ! Il y a des moments, cela est vrai, où je t’aimerais mieux mort qu’heureux avec une autre ; mais il y a aussi des moments où je t’aimerais mieux heureux. Mon Dieu ! je ne sais pas pourquoi on cherche à me faire la réputation d’une méchante femme.

FABIANI.

Je ne puis être heureux qu’avec toi, Marie. Je n’aime que toi.

LA REINE.

Bien sûr ? Regarde-moi ; bien sûr ? Oh ! je suis jalouse par instants ! je me figure, – quelle est la femme qui n’a pas de ces idées-là ? – je me figure quelquefois que tu me trompes. Je voudrais être invisible, et pouvoir te suivre, et toujours savoir ce que tu fais, ce que tu dis, où tu es. Il y a dans les contes des fées une bague qui rend invisible ; je donnerais ma couronne pour cette bague-là. Je m’imagine sans cesse que tu vas voir les belles jeunes femmes qu’il y a dans la ville. Oh ! il ne faudrait pas me tromper, vois-tu !

FABIANI.

Mais ôtez-vous donc ces idées-là de l’esprit, madame ! Moi vous tromper, ma dame, ma reine, ma bonne maîtresse ! Mais il faudrait que je fusse le plus ingrat et le plus misérable des hommes pour cela ! Mais je ne vous ai donné aucune raison de croire que je fusse le plus ingrat et le plus misérable des hommes ! Mais je t’aime, Marie ! mais je l’adore ; mais je ne pourrais seulement pas regarder une autre femme ! Je t’aime, le dis-je ; mais est-ce que tu ne vois pas cela dans mes yeux ? Oh ! mon Dieu ! il y a un accent de vérité qui devrait persuade, pourtant. Voyons, regarde-moi bien, est-ce que j’ai l’air d’un homme qui le trahit ? quand un homme trahit une femme, cela se voit tout de suite. Les femmes ordinairement ne se trompent pas à cela. Et quel moment choisis-tu pour me dire des choses pareilles, Marie ? le moment de ma vie où je t’aime peut-être le plus ! C’est vrai, il me semble que je ne t’ai jamais tant aimée qu’aujourd’hui ! Je ne parle pas ici à la reine. Pardieu ! je me moque bien de la reine ! Qu’est-ce qu’elle peut me faire la reine ? elle peut me faire couper la tête, qu’est-ce que cela ? Toi, Marie, tu peux me briser le cœur ! ce n’est pas Votre Majesté que j’aime, c’est toi. C’est ta belle main blanche et douce que je baise et que j’adore, et non votre, sceptre, madame !

LA REINE.

Merci, mon Fabiano. Adieu. – Mon Dieu ! milord, que vous êtes jeune ! les beaux cheveux noirs et la charmante tête que voilà ! – Revenez dans une heure.

FABIANI.

Ce que vous appelez une heure, vous, je l’appelle un siècle, moi !

Il sort. Sitôt qu’il est sorti, la reine se lève précipitamment, va à une porte masquée, l’ouvre, et introduit Simon Renard.

Scène II

LA REINE, SIMON RENARD

LA REINE.

Entrez, monsieur le bailli. Eh bien ! étiez-vous resté là ? l’avez-vous entendu ?

SIMON RENARD.

Oui, madame.

LA REINE.

Qu’en dites-vous ? Oh ! c’est le plus fourbe et le plus faux des hommes ! Qu’en dites-vous ?

SIMON RENARD.

Je dis, madame, qu’on voit bien que cet homme porte un nom en i.

LA REINE.

Et vous êtes sûr qu’il va chez cette femme la nuit ? vous l’avez vu ?

SIMON RENARD.

Moi, Chandos, Clinton, Montagu, dix témoins.

LA REINE.

C’est que c’est vraiment infâme !

SIMON RENARD.

D’ailleurs la chose sera encore mieux prouvée à la reine tout à l’heure. La jeune fille est ici, comme je l’ai dit à, Votre Majesté. Je l’ai fait saisir dans sa maison cette nuit.

LA REINE.

Mais est-ce que ce n’est pas là un crime suffisant pour lui faire trancher la tête à cet homme, monsieur ?

SIMON RENARD.

Avoir été chez une jolie fille la nuit ? non, madame. Votre Majesté a fait mettre en jugement Trogmorton pour un fait pareil ; Trogmorton a été absous.

LA REINE.

J’ai puni les juges de Trogmorton.

SIMON RENARD.

Tâchez de n’avoir pas à punir les juges de Fabiani.

LA REINE.

Oh ! comment me venger de ce traître ?

SIMON RENARD.

Votre Majesté ne veut la vengeance que d’une certaine manière ?

LA REINE.

La seule qui soit digne de moi.

SIMON RENARD.

Trogmorton a été absous, madame. Il n’y a qu’un moyen, je l’ai dît à Votre Majesté. L’homme qui est là.

LA REINE.

Fera-t-il tout ce que je voudrai ?

SIMON RENAUD.

Oui, si vous faites tout ce qu’il voudra.

LA REINE.

Donnera-t-il sa vie ?

SIMON RENARD.

Il fera ses conditions ; mais il donnera sa vie.

LA REINE.

Qu’est-ce qu’il veut ? savez-vous ?

SIMON RENARD.

Ce que vous voulez vous-même. Se venger.

LA REINE.

Dites qu’il entre, et restez par là à portée de la voix. – Monsieur le bailli !

SIMON RENARD, revenant.

Madame ?...

LA REINE.

Dites à milord Chandos qu’il se tienne là dans la chambre voisine avec six hommes de mon ordonnance, tous prêts à entrer. – Et la femme aussi, toute prête à entrer ! – Allez.

Simon Renard sort.

LA REINE, seule.

Oh ! ce sera terrible !

Une des portes latérales s’ouvre. Entrent Simon Renard et Gilbert.

Scène III

LA REINE, GILBERT, SIMON RENARD

GILBERT.

Devant qui suis-je ?

SIMON RENARD.

Devant la reine.

GILBERT.

La reine !

LA REINE.

C’est bien, oui, la reine. Je suis la reine. Nous n’avons pas le temps de nous étonner. Vous, monsieur, vous êtes Gilbert, un ouvrier ciseleur. Vous demeurez quelque part par là au bord de l’eau avec une nommée Jane, dont vous êtes le fiancé, et qui vous trompe, et qui a pour amant un nommé Fabiano, qui me trompe, moi. Vous voulez vous venger, et moi aussi. Pour cela, j’ai besoin de disposer de votre vie à ma fantaisie. J’ai besoin que vous disiez ce que je vous commanderai de dire, quoi que ce soit. J’ai besoin qu’il n’y ait plus pour vous ni faux ni vrai, ni bien ni mal, ni juste ni injuste, rien que ma vengeance et ma volonté. J’ai besoin que vous me laissiez faire et que vous vous laissiez faire. Y consentez-vous ?

GILBERT.

Madame...

LA REINE.

La vengeance, tu l’auras. Mais je te préviens qu’il faudra mourir. Voilà tout. Fais les conditions. Si tu as une vieille mère, et qu’il faille couvrir sa nappe de lingots d’or, parle, je le ferai. Vends-moi ta vie aussi cher que tu voudras.

GIIBERT.

Je ne suis plus décidé à mourir, madame.

LA REINE.

Comment ?

GILBERT.

Tenez, Majesté, j’ai réfléchi toute la nuit, rien ne m’est prouvé encore dans cette affaire. J’ai vu un homme qui s’est vanté d’être l’amant de Jane. Qui me dit qu’il n’a pas menti ? J’ai vu une clef. Qui me dit qu’on ne l’a pas volée ? J’ai vu une lettre. Qui me dit qu’on ne l’a pas fait écrire de force ? D’ailleurs je ne sais même plus si c’était bien son écriture. Il faisait nuit. J’étais troublé. Je n’y voyais pas. Je ne puis donner ma vie, qui est la sienne, comme cela. Je ne crois à rien, je ne suis sûr de rien, je n’ai pas vu Jane.

LA REINE.

On voit bien que tu aimes ! tu es comme moi, tu résistes à toutes les preuves. Et si tu la mis, cette Jane, si tu l’entends avouer le crime, feras-tu ce que je veux ?

GILBERT.

Oui. À une condition.

LA REINE.

Tu me la diras plus tard.

À Simon Renard.

Cette femme ici tout de suite !

Simon Renard sort. La reine place Gilbert derrière un rideau qui occupe une partie du fond de l’appartement.

Mets-toi là.

Entre Jane, pâle et tremblante.

Scène IV

LA REINE, JANE, GILBERT derrière le rideau

LA REINE.

Approche, jeune fille, tu sais qui nous sommes ?

JANE.

Oui, madame.

LA REINE.

Tu sais quel est l’homme qui t’a séduite ?

JANE.

Oui, madame.

LA REINE.

Il t’avait trompée ? Il s’était fait passer pour un gentilhomme nommé Amyas Pawlet ?

JANE.

Oui, madame.

LA REINE.

Tu sais maintenant que c’est Fabiano Fabiani, comte de Clanbrassil ?

JANE.

Oui, madame.

LA REINE.

Cette nuit, quand on est venu te saisir dans la maison, tu lui avais donné rendez-vous, tu l’attendais ?

JANE, joignant les mains.

Mon Dieu, madame !

LA REINE.

Réponds.

JANE, d’une voix faible.

Oui.

LA REINE.

Tu sais qu’il n’y a plus rien à espérer ni pour lui ni pour toi ?

JANE.

Que la mort. C’est une espérance.

LA REINE.

Raconte-moi toute l’aventure. Où as-tu rencontré cet homme pour la première fois ?

JANE.

La première fois que je l’ai vu, c’était... – Mais à quoi bon tout cela ? Une malheureuse fille du peuple, pauvre et vaine, folle et coquette, amoureuse de parures et de beaux dehors, qui se laisse éblouir par la belle mise d’un grand seigneur. Voilà tout. Je suis séduite, je suis déshonorée, je suis perdue. Je n’ai rien à ajouter à cela. Mon Dieu ! vous ne voyez donc pas que chaque mot que je dis me fait mourir, madame ?

LA REINE.

C’est bien.

JANE.

Oh ! votre colère est terrible, je le sais, madame. Ma tête ploie d’avance sous le châtiment que vous me préparez...

LA REINE.

Moi ! un châtiment pour toi ! est-ce que je m’occupe de toi, folle ! qui es-tu, malheureuse créature, pour que la reine s’occupe de toi ? Non, mon affaire, c’est Fabiano. Quant à toi, femme, c’est un autre que moi qui se chargera de te punir.

JANE.

Eh bien ! madame, quel que soit celui que vous en chargerez, quel que soit le châtiment, je subirai tout sans me plaindre, je vous remercierai même, si vous avez pitié d’une prière que je vais vous faire. Il y a un homme qui m’a prise orpheline au berceau, qui m’a adoptée, qui m’a élevée, qui m’a nourrie, qui m’a aimée et qui m’aime encore ; un homme dont je suis bien indigne, envers qui j’ai été bien criminelle, et dont l’image est pourtant au fond de mon cœur chère, auguste et sacrée comme celle de Dieu ; un homme qui sans doute, à l’heure où je vous parle, trouve sa maison vide et abandonnée, et dévastée, et n’y comprend rien et s’arrache les cheveux de désespoir. Eh bien ! ce que je demande à Votre Majesté, ma dame, c’est qu’il n’y comprenne jamais rien, c’est que je disparaisse sans qu’il sache jamais ce que je suis devenue, ni ce que j’ai fait, ni ce que vous avez fait de moi. Hélas ! mon Dieu ! je ne sais pas si je me fais bien comprendre ; mais vous devez sentir que j’ai là un ami, un noble et généreux ami, – pauvre Gilbert ! oh ! oui, c’est bien vrai ! – qui m’estime et qui me croit pure, et que je ne veux pas qu’il me haïsse et qu’il me méprise... – Vous me comprenez, n’est-ce pas, madame ? L’estime de cet homme, c’est pour moi bien plus que la vie, allez ! et puis, cela lui ferait un si affreux chagrin ! Tant de surprise ! il n’y croirait pas d’abord. Non, il n’y croirait pas. Mon Dieu ! pauvre Gilbert ! Oh ! madame ! ayez pitié de lui et de moi. Il ne vous a rien fait, lui. Qu’il ne sache rien de ceci, au nom du ciel ! au nom du ciel ! Qu’il ne sache pas que je suis coupable, il se tuerait. Qu’il ne sache pas que je suis morte, il mourrait !

LA REINE.

L’homme dont vous parlez est là qui vous écoute, qui vous juge et qui va vous punir.

Gilbert se montre.

JANE.

Ciel ! Gilbert !

GILBERT, à la reine.

Ma vie est à vous madame.

LA REINE.

Bien. Avez-vous quelques conditions me faire ?

GILBERT.

Oui, madame.

LA REINE.

Lesquelles ? Nous vous donnons notre parole de reine que nous y souscrivons d’avance.

GILBERT.

Voici, madame. – C’est bien simple. C’est une dette de reconnaissance que j’acquitte envers un seigneur de votre cour qui m’a fait beaucoup travailler dans mon métier de ciseleur.

LA REINE.

Parlez.

GILBERT.

Ce seigneur a une liaison secrète avec une femme qu’il ne peut épouser, parce qu’elle tient à une famille proscrite. Cette femme, qui a vécu cachée jusqu’à présent, c’est la fille unique et l’héritière du dernier lord Talbot, décapité sous le roi Henri VIII.

LA REINE.

Comment ! es-tu sûr de ce que tu dis là ? Jean Talbot, le bon lord catholique, le loyal défenseur de ma mère d’Aragon, il a laissé une fille, dis-tu ? Sur ma couronne, si cela est vrai, cette enfant est mon enfant ; et ce que Jean Talbot a fait pour la mère de Marie d’Angleterre, Marie d’Angleterre le fera pour la fille de Jean Talbot.

GILBERT.

Alors ce sera sans doute un bonheur pour Votre Majesté de rendre à la fille de lord Talbot les biens de son père ?

LA REINE.

Oui, certes, et de les reprendre à Fabiano ! – Mais a-t-on les preuves que cette héritière existe ?

GILBERT.

On les a.

LA REINE.

D’ailleurs, si nous n’ayons pas de preuves, nous en ferons. Nous ne sommes pas la reine pour rien.

GILBERT.

Votre Majesté rendra à la fille de lord Talbot les biens, les titres, le rang, le nom, les armes et la devise de son père. Votre Majesté la relèvera de toute proscription et lui garantira la vie sauve. Votre Majesté la mariera à ce seigneur, qui est le seul homme quelle puisse épouser. À ces conditions, madame, vous pourrez disposer de moi, de ma liberté, de ma vie et de ma volonté, selon votre plaisir.

LA REINE.

Bien. Je ferai ce que vous venez de dire.

GILBERT.

Votre Majesté, fera ce que je viens de dire ? La reine d’Angleterre me le jure, à moi, Gilbert, l’ouvrier ciseleur, sur sa couronne que voici et sur l’Évangile ouvert que voilà ?

LA REINE.

Sur la royale couronne que voici et sur le divin Évangile que voilà, je te le jure.

GILBERT.

Le pacte est conclu, madame. Faites préparer une tombe pour moi, et un lit nuptial pour les époux. Le seigneur dont je parlais, c’est Fabiani, comte de Clanbrassil. L’héritière de Talbot, la voici.

JANE.

Que dit-il ?

LA REINE.

Est-ce que j’ai affaire à un insensé ? Qu’est-ce que cela signifie ? Maître ! faites attention à ceci, que vous êtes hardi de vous railler de la reine d’Angleterre, que les chambres royales sont des lieux où il faut prendre garde aux paroles qu’on dit, et qu’il y a des occasions où la bouche fait tomber la tête !

GILBERT.

Ma tête, vous l’avez, madame. Moi, j’ai votre serment !

LA REINE.

Vous ne parlez pas sérieusement. Ce Fabiano ! cette Jane !... – Allons donc !

GILBERT.

Cette Jane est la fille et l’héritière de lord Talbot.

LA REINE.

Bah ! vision ! chimère ! folie ! Ces preuves, les avez-vous ?

GILBERT.

Complètes.

Il tire un paquet de sa poitrine.

Veuillez lire ces papiers.

LA REINE.

Est-ce que j’ai le temps de lire vos papiers, moi ? Est-ce que je vous ai demandé vos papiers ? Qu’est-ce que cela me fait, vos papiers ? Sur mon âme, s’ils prouvent quelque chose, je les jetterai au feu, et il ne restera rien.

GILBERT.

Que votre serment, madame.

LA REINE.

Mon serment ! mon serment !

GILBERT.

Sur la couronne et sur l’Évangile, madame ! c’est-à-dire sur votre tête et sur votre âme, sur votre vie dans ce monde et sur votre vie dans l’autre.

LA REINE.

Mais que veux-tu donc ? Je te jure que tu es en démence.

GILBERT.

Ce que je veux ? Jane a perdu son rang, rendez-le-lui ! Jane a perdu l’honneur, rendez-le-lui ! Proclamez-la fille de lord Talbot et femme de lord Clanbrassil,– et puis prenez ma vie !

LA REINE.

Ta vie ! mais que veux-tu que j’en fasse de ta vie à présent ? Je n’en voulais que pour me venger de cet homme, de Fabiano ! Tu ne comprends donc rien ? Je ne le comprends pas non plus, moi. Tu parlais de vengeance ! C’est comme cela que tu te venges ? Ces gens du peuple sont stupides ! Et puis, est-ce que je crois à ta ridicule histoire d’une héritière de Talbot ? Les papiers ! tu me montres les papiers ! Je ne veux pas les regarder. Ah ! une femme te trahit, et tu fais le généreux ! À ton aise. Je ne suis pas généreuse, moi ! J’ai la rage et la haine dans le cœur. Je me vengerai, et tu m’y aideras. Mais cet homme est fou ! il est fou ! il est fou ! Mon Dieu ! pourquoi en ai-je besoin ? C’est désespérant d’avoir affaire à des gens pareils dans des affaires sérieuses !

GILBERT.

J’ai votre parole de reine catholique. Lord Clanbrassil a séduit Jane, il l’épousera.

LA REINE.

Et s’il refuse de l’épouser ?

GILBERT.

Vous l’y forcerez, madame.

JANE.

Oh ! non, ayez pitié de moi, Gilbert !

GILBERT.

Eh bien ! s’il refuse, cet infâme, Votre Majesté fera de lui et de moi ce qu’il lui plaira.

LA REINE, avec joie.

Ah ! c’est tout ce que je veux !

GILBERT.

Si ce cas-là arrivait, pourvu que la couronne de comtesse de Waterford soit solennellement replacée par la reine sur la tête sacrée et inviolable de Jane Talbot que voici, je ferai, moi, tout ce que la reine m’imposera.

LA REINE.

Tout ?

GILBERT.

Tout. – Même un crime, si c’est un crime qu’il vous faut : même une trahison, ce qui est plus qu’un crime ; même une lâcheté, ce qui est plus qu’une trahison.

LA REINE.

Tu diras ce qu’il faudra dire ? Tu mourras de la mort qu’on voudra ?

GILBERT.

De la mort qu’on voudra.

JANE.

Ô Dieu !

LA REINE.

Tu le jures ?

GILBERT.

Je le jure.

LA REINE.

La chose peut s’arranger ainsi. Cela suffit. J’ai ta parole, tu as la mienne. C’est dit.

Elle paraît réfléchir un moment. À Jane.

Vous êtes inutile ici, sortez, vous. On vous rappellera.

JANE.

Ô Gilbert ! qu’avez-vous fait là ? Ô Gilbert ! je suis une misérable, et je n’ose lever les yeux sur vous. Ô Gilbert ! vous êtes plus qu’un ange, car vous avez tout à la fois les vertus d’un ange et les passions d’un homme !

Elle sort.

Scène V

LA REINE, GILBERT, puis SIMON RENARD, LORD CHANDOS et LES GARDES

LA REINE, à Gilbert.

As-tu une arme sur toi ? un couteau, un poignard, quelque chose ?

GILBERT, tirant de sa poitrine le poignard de lord Clanbrassil.

Un poignard ? oui, madame.

LA REINE.

Bien. Tiens-le à ta main.

Elle lui saisit vivement le bras.

Monsieur le bailli d’Amont ! lord Chandos !

Entrent Simon Renard, lord Chandos et les gardes.

Assurez-vous de cet homme ! il a levé le poignard sur moi. Je lui ai pris le bras au moment où il allait me frapper. C’est un assassin.

GILBERT.

Madame !...

LA REINE, bas à Gilbert.

Oublies-tu déjà nos conventions ? est-ce ainsi que tu le laisses faire ?

Haut.

Vous êtes tous témoins qu’il avait encore le poignard à la main. Monsieur le bailli, comment se nomme le bourreau de la Tour de Londres ?

SIMON RENARD.

C’est un Irlandais appelé Mac Dermoti.

LA REINE.