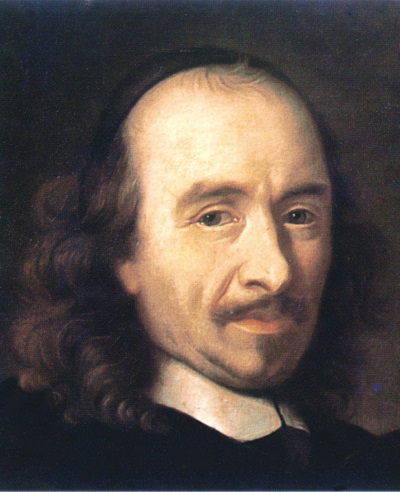

Héraclius (Pierre CORNEILLE)

Tragédie en cinq actes et en vers.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, en 1647.

Personnages

PHOCAS, empereur d’Orient

HÉRACLIUS, fils de l’empereur Maurice, cru Martian, fils de Phocas, amant d’Eudoxe

MARTIAN, fils de Phocas, cru Léonce, fils de Léontine, amant de Pulchérie

PULCHÉRIE, fille de l’empereur Maurice, maîtresse de Martian

LÉONTINE, dame de Constantinople, autrefois gouvernante d’Héraclius et de Martian

EUDOXE, fille de Léontine, et maîtresse d’Héraclius

CRISPE, gendre de Phocas

EXUPÈRE, patricien de Constantinople

AMINTAS, ami d’Exupère

UN PAGE DE LÉONTINE

La scène est à Constantinople.

À MONSEIGNEUR SÉGUIER, CHANCELIER DE FRANCE

Monseigneur,

Je sais que cette tragédie n’est pas d’un genre assez relevé pour espérer légitimement que vous y daigniez jeter les yeux, et que, pour offrir quelque chose à Votre Grandeur qui n’en fût pas entièrement indigne, j’aurais eu besoin d’une parfaite peinture de toute la vertu d’un Caton ou d’un Sénèque ; mais comme je tâchais d’amasser des forces pour ce grand dessein, les nouvelles faveurs que j’ai reçues de vous m’ont donné une juste impatience de les publier ; et les applaudissements qui ont suivi les représentations de ce poème m’ont fait présumer que sa bonne fortune pourrait suppléer à son peu de mérite. La curiosité que son récit a laissée dans les esprits pour sa lecture m’a flatté aisément, jusques à me persuader que je ne pouvais prendre une plus heureuse occasion de leur faire savoir combien je vous suis redevable ; et j’ai précipité ma reconnaissance, quand j’ai considéré qu’autant que je la différerais pour m’en acquitter plus dignement, autant je demeurerais dans les apparences d’une ingratitude inexcusable envers vous. Mais quand même les dernières obligations que je vous ai ne m’auraient pas fait cette glorieuse violence, il faut que je vous avoue ingénument que les intérêts de ma propre réputation m’en imposaient une très pressante nécessité. Le bonheur de mes ouvrages ne la porte en aucun lieu où elle ne demeure fort douteuse, et où l’on ne se défie, avec raison, de ce qu’en dit la voix publique, parce qu’aucun d’eux n’y fait connaître l’honneur que j’ai d’être connu de vous. Cependant on sait par toute l’Europe l’accueil favorable que Votre Grandeur fait aux gens de lettres ; que l’accès auprès de vous est ouvert et libre à tous ceux que les sciences ou les talents de l’esprit élèvent au-dessus du commun ; que les caresses dont vous les honorez sont les marques les plus indubitables et les plus solides de ce qu’ils valent ; et qu’enfin nos plus belles muses, que feu monseigneur le cardinal de Richelieu avait choisies de sa main pour en composer un corps tout d’esprits, seraient encore inconsolables de sa perte, si elles n’avoient trouvé chez Votre Grandeur la même protection qu’elles rencontraient chez Son Éminence, Quelle apparence donc qu’en quelque climat où notre langue puisse avoir entrée, on puisse croire qu’un homme mérite quelque véritable estime, si ses travaux n’y portent les assurances de l’état que vous en faites dans les hommages qu’il vous en doit ? Trouvez bon, Monseigneur, que celui-ci, plus heureux que le reste des miens, affranchisse mon nom de la honte de ne vous en avoir point encore rendu, et que, pour affermir ce peu de réputation qu’ils m’ont acquis, il tire mes lecteurs d’un doute si légitime, en leur apprenant non seulement que je ne vous suis pas tout-à-fait inconnu, mais aussi même que votre bonté ne dédaigne pas de répandre sur moi votre bienveillance et vos grâces : de sorte que, quand votre vertu ne me donnerait pas toutes les passions imaginables pour votre service, je serais le plus ingrat de tous les hommes, si je n’étais toute ma vie très véritablement,

Monseigneur,

Votre très humble, très obéissant, et très fidèle serviteur,

CORNEILLE.

AU LECTEUR

Voici une hardie entreprise sur l’histoire, dont vous ne reconnaîtrez aucune chose dans cette tragédie, que l’ordre de la succession des empereurs Tibère, Maurice, Phocas, et Héraclius. J’ai falsifié la naissance de ce dernier ; mais ce n’a été qu’en sa faveur, et pour lui en donner une plus illustre, le faisant fils de l’empereur Maurice, bien qu’il ne le fût que d’un préteur d’Afrique de même nom que lui. J’ai prolongé la durée de l’empire de son prédécesseur de douze années, et lui ai donné un fils, quoique l’histoire n’en parle point, mais seulement d’une fille nommée Domitia, qu’il maria à un Priscus ou Crispus. J’ai prolongé de même la vie de l’impératrice Constantine ; et comme j’ai fait régner ce tyran vingt ans au lieu de huit, je n’ai fait mourir cette princesse que dans la quinzième année de sa tyrannie, quoiqu’il l’eût sacrifiée à sa sûreté avec ses filles dès la cinquième. Je ne me mettrai pas en peine de justifier cette licence que j’ai prise ; l’événement l’a assez justifiée, et les exemples des anciens que j’ai rapportés sur Rodogune semblent l’autoriser suffisamment : mais, à parler sans fard, je ne voudrais pas conseiller à personne de la tirer en exemple. C’est beaucoup hasarder, et l’on n’est pas toujours heureux ; et, dans un dessein de cette nature, ce qu’un bon succès fait passer pour une ingénieuse hardiesse, un mauvais le fait prendre pour une témérité ridicule.

Baronius, parlant de la mort de l’empereur Maurice, et de celle de ses fils, que Phocas faisait immoler à sa vue, rapporte une circonstance très rare, dont j’ai pris l’occasion de former le nœud de cette tragédie, à qui elle sert de fondement. Cette nourrice eut tant de zèle pour ce malheureux prince, qu’elle exposa son propre fils au supplice, au lieu d’un des siens qu’on lui avait donné à nourrir. Maurice reconnut l’échange, et l’empêcha par une considération pieuse que cette extermination de toute sa famille était un juste jugement de Dieu, auquel il n’eût pas cru satisfaire, s’il eût souffert que le sang d’un autre eût payé pour celui d’un de ses fils. Mais quant à ce qui était de la mère, elle avait surmonté l’affection maternelle en faveur de son prince, et l’on peut dire que son enfant était mort pour son regard. Comme j’ai cru que cette action était assez généreuse pour mériter une personne plus illustre à la produire, j’ai fait de cette nourrice une gouvernante. J’ai supposé que l’échange avait eu son effet ; et de cet enfant sauvé par la supposition d’un autre, j’en ai fait Héraclius, le successeur de Phocas. Bien plus, j’ai feint que cette Léontine ne croyant pas pouvoir cacher longtemps cet enfant que Maurice avait commis à sa fidélité, vu la recherche exacte que Phocas en faisait faire, et se voyant même déjà soupçonnée, et prête à être découverte, se voulut mettre dans les bonnes grâces de ce tyran , en lui allant offrir ce petit prince dont il était en peine, au lieu duquel elle lui livra son propre fils Léonce. J’ai ajouté que par cette action Phocas fut tellement gagné, qu’il crut ne pouvoir remettre son fils Martian aux mains d’une personne qui lui fût plus acquise, d’autant que ce qu’elle venait de faire l’avait jetée , à ce qu’il croyait, dans une haine irréconciliable avec les amis de Maurice, qu’il avait seuls à craindre. Cette faveur où je la mets auprès de lui, donne lieu à un second échange d’Héraclius, qu’elle nourrissait comme son fils sous le nom de Léonce, avec Martian, que Phocas lui avait confié. Je lui fais prendre l’occasion de l’éloignement de ce tyran, que j’arrête trois ans, sans revenir, à la guerre contre les Perses ; et à son retour, je fais qu’elle lui donne Héraclius pour fils, qui est dorénavant élevé auprès de lui sous le nom de Martian, cependant qu’elle retient le vrai Martian auprès d’elle, et le nourrit sous le nom de son Léonce, qu’elle avait exposé pour l’autre. Comme ces deux princes sont grands, et que Phocas, abusé par ce dernier échange, presse Héraclius d’épouser Pulchérie, fille de Maurice, qu’il avait réservée exprès seule de toute sa famille, afin qu’elle portât par ce mariage le droit et les titres de l’empire dans sa maison, Léontine, pour empêcher cette alliance incestueuse du frère et de la sœur, avertit Héraclius de sa naissance. Je serais trop long si je voulais ici toucher le reste des incidents d’un poème si embarrassé, et me contenterai de vous avoir donné ces lumières, afin que vous en puissiez commencer la lecture avec moins d’obscurité. Vous vous souviendrez seulement qu’Héraclius passe pour Martian, fils de Phocas, et Martian pour Léonce, fils de Léontine, et qu’Héraclius sait qui il est, et qui est ce faux Léonce ; mais que le vrai Martian, Phocas, ni Pulchérie, n’en savent rien, non plus que le reste des acteurs, hormis Léontine et sa fille Eudoxe.

On m’a fait quelque scrupule de ce qu’il n’est pas vraisemblable qu’une mère expose son fils à la mort pour en préserver un autre : à quoi j’ai deux réponses à faire ; la première, que notre unique docteur Aristote nous permet de mettre quelquefois des choses qui même soient contre la raison et l’apparence, pourvu que ce soit hors de l’action, ou, pour me servir des termes latins de ses interprètes extra fabulant, comme est ici cette supposition d’enfant, et nous donne pour exemple Œdipe, qui, ayant tué un roi de Thèbes, l’ignore encore vingt ans après ; l’autre, que l’action étant vraie du côté de la mère, comme j’ai remarqué tantôt, il ne faut plus s’informer si elle est vraisemblable, étant certain que toutes les vérités sont recevables dans la poésie, quoiqu’elle ne soit pas obligée à les suivre. La liberté qu’elle a de s’en écarter n’est pas une nécessité, et la vraisemblance n’est qu’une condition nécessaire à la disposition, et non pas au choix du sujet, ni des incidents qui sont appuyés de l’histoire. Tout ce qui entre dans le poème doit être croyable ; et il l’est, selon Aristote, par l’un de ces trois moyens, la vérité, la vraisemblance, ou l’opinion commune. J’irai plus outre ; et, quoique peut-être on voudra prendre cette proposition pour un paradoxe, je ne craindrai point d’avancer que le sujet d’une belle tragédie doit n’être pas vraisemblable. La preuve en est aisée par le même Aristote, qui ne veut pas qu’on en compose une d’un ennemi qui tue son ennemi, parce que, bien que cela soit fort vraisemblable, il n’excite dans l’âme des spectateurs ni pitié ni crainte, qui sont les deux passions de la tragédie ; mais il nous renvoie la choisir dans les événements extraordinaires qui se passent entre personnes proches, comme d’un père qui tue son fils, une femme son mari, un frère sa sœur ; ce qui, n’étant jamais vraisemblable, doit avoir l’autorité de l’histoire ou de l’opinion commune pour être cru : si bien qu’il n’est pas permis d’inventer un sujet de cette nature. C’est la raison qu’il donne de ce que les anciens traitaient presque les mêmes sujets, d’autant qu’ils rencontraient peu de familles où fussent arrivés de pareils désordres, qui font les belles et puissantes oppositions du devoir et de la passion.

Ce n’est pas ici le lieu de m’étendre plus au long sur cette matière : j’en ai dit ces deux mots en passant, par une nécessité de me défendre d’une objection qui détruirait tout mon ouvrage, puisqu’elle va à en saper le fondement, et non par ambition d’étaler mes maximes, qui peut-être ne sont pas généralement avouées des savants. Aussi ne donné-je ici mes opinions qu’à la mode de M. de Montaigne, non pour bonnes, mais pour miennes. Je m’en suis bien trouvé jusqu’à présent ; mais je ne tiens pas impossible qu’on réussisse mieux en suivant les contraires.

ACTE I

Scène première

PHOCAS, CRISPE

PHOCAS.

Crispe, il n’est que trop vrai, la plus belle couronne

N’a que de faux brillants dont l’éclat l’environne ;

Et celui dont le ciel pour un sceptre fait choix,

Jusqu’à ce qu’il le porte, en ignore le poids.

Mille et mille douceurs y semblent attachées,

Qui ne sont qu’un amas d’amertumes cachées :

Qui croit les posséder les sent s’évanouir ;

Et la peur de les perdre empêche d’en jouir[1] :

Surtout qui, comme moi, d’une obscure naissance

Monte par la révolte à la toute-puissance,

Qui de simple soldat à l’empire élevé

Ne l’a que par le crime acquis et conservé ;

Autant que sa fureur s’est immolé de têtes,

Autant dessus la sienne il croit voir de tempêtes ;

Et comme il n’a semé qu’épouvante et qu’horreur,

Il n’en recueille enfin que trouble et que terreur.

J’en ai semé beaucoup ; et depuis quatre lustres

Mon trône n’est fondé que sur des morts illustres ;

Et j’ai mis au tombeau, pour régner sans effroi,

Tout ce que j’en ai vu de plus digne que moi.

Mais le sang répandu de l’empereur Maurice,

Ses cinq fils à ses yeux envoyés au supplice,

En vain en ont été les premiers fondements,

Si pour m’ôter ce trône ils servent d’instrument[2].

On en fait revivre un au bout de vingt années :

Byzance ouvre, dis-tu , l’oreille à ces menées ;

Et le peuple, amoureux de tout ce qui me nuit,

D’une croyance avide embrasse ce faux bruit,

Impatient déjà de se laisser séduire

Au premier imposteur armé pour me détruire,

Qui, s’osant revêtir de ce fantôme aimé,

Voudra servir d’idole à son zèle charmé.

Mais sais-tu sous quel nom ce fâcheux bruit s’excite ?

CRISPE.

Il nomme Héraclius celui qu’il ressuscite.

PHOCAS.

Quiconque en est l’auteur devait mieux l’inventer.

Le nom d’Héraclius doit peu m’épouvanter ;

Sa mort est trop certaine, et fut trop remarquable

Pour craindre un grand effet d’une si vaine fable.

Il n’avait que six mois ; et, lui perçant le flanc,

On en fit dégoutter plus de lait que de sang ;

Et ce prodige affreux, dont je tremblai dans l’âme,

Fut aussitôt suivi de la mort de ma femme.

Il me souvient encor qu’il fut deux jours caché,

Et que sans Léontine on l’eût longtemps cherché :

Il fut livré par elle, à qui, pour récompense,

Je donnai de mon fils à gouverner l’enfance,

Du jeune Martian, qui, d’âge presque égal,

Était resté sans mère en ce moment fatal[3],

Juge par-là combien ce conte est ridicule.

CRISPE.

Tout ridicule, il plaît; et le peuple est crédule :

Mais avant qu’à ce conte il se laisse emporter,

Il vous est trop aisé de le faire avorter.

Quand vous fîtes périr Maurice et sa famille,

Il vous en plut, seigneur, réserver une fille,

Et résoudre dès-lors qu’elle aurait pour époux

Ce prince destiné pour régner après vous.

Le peuple en sa personne aime encore et révère

Et son père Maurice et son aïeul Tibère,

Et vous verra sans trouble en occuper le rang,

S’il voit tomber leur sceptre au reste de leur sang.

Non, il ne courra plus après l’ombre du frère,

S’il voit monter la sœur dans le trône du père.

Mais pressez cet hymen : le prince aux champs de Mars,

Chaque jour, chaque instant, s’offre à mille hasards ;

Et n’eût été Léonce, en la dernière guerre,

Ce dessein avec lui serait tombé par terre,

Puisque, sans la valeur de ce jeune guerrier,

Martian demeurait ou mort ou prisonnier.

Avant que d’y périr, s’il faut qu’il y périsse,

Qu’il vous laisse un neveu qui le soit de Maurice,

Et qui, réunissant l’une et l’autre maison ,

Tire chez vous l’amour qu’on garde pour son nom.

PHOCAS.

Hélas ! de quoi me sert ce dessein salutaire,

Si pour en voir l’effet tout me devient contraire ?

Pulchérie et mon fils ne se montrent d’accord[4]

Qu’à fuir cet hyménée à l’égal de la mort ;

Et les aversions entre eux deux mutuelles

Les font d’intelligence à se montrer rebelles.

La princesse surtout frémit à mon aspect ;

Et, quoiqu’elle étudie un peu de feux respect,

Le souvenir des siens, l’orgueil de sa naissance,

L’emporte à tous moments à braver ma puissance.

Sa mère, que longtemps je voulus épargner,

Et qu’en vain par douceur j’espérai de gagner,

L’a de la sorte instruite ; et ce que je vois suivre

Me punit bien du trop que je la laissai vivre.

CRISPE.

Il faut agir de force avec de tels esprits,

Seigneur ; et qui les flatte endurcit leurs mépris.

La violence est juste où la douceur est vaine.

PHOCAS.

C’est par-là qu’aujourd’hui je veux dompter sa haine.

Je l’ai mandée exprès, non plus pour la flatter,

Mais pour prendre mon ordre, et pour l’exécuter.

CRISPE.

Elle entre.

Scène II

PHOCAS, PULCHÉRIE, CRISPE

PHOCAS.

Enfin, madame, il est temps de vous rendre.

Le besoin de l’état défend de plus attendre ;

Il lui faut des Césars, et je me suis promis

D’en voir naître bientôt de vous et de mon fils.

Ce n’est pas exiger grande reconnaissance

Des soins que mes bontés ont pris de votre enfance,

De vouloir qu’aujourd’hui, pour prix de mes bienfaits,

Vous daigniez accepter les dons que je vous fais.

Ils ne font point de honte au rang le plus sublime[5],

Ma couronne et mon fils valent bien quelque estime :

Je vous les offre encore après tant de refus ;

Mais apprenez aussi que je n’en souffre plus,

Que de force ou de gré je me veux satisfaire,

Qu’il me faut craindre en maître, ou me chérir en père,

Et que, si votre orgueil s’obstine à me haïr,

Qui ne peut être aimé se peut faire obéir.

PULCHÉRIE.

J’ai rendu jusqu’ici cette reconnaissance

À ces soins tant vantés d’élever mon enfance,

Que, tant qu’on m’a laissée en quelque liberté,

J’ai voulu me défendre avec civilité ;

Mais, puisqu’on use enfin d’un pouvoir tyrannique,

Je vois bien qu’à mon tour il faut que je m’explique,

Que je me montre entière à l’injuste fureur,

Et parle à mon tyran en fille d’empereur.

Il fallait me cacher avec quelque artifice

Que j’étais Pulchérie, et fille de Maurice,

Si tu faisais dessein de m’éblouir les yeux

Jusqu’à prendre tes dons pour des dons précieux.

Vois quels sont ces présents, dont le refus t’étonne :

Tu me donnes, dis-tu, ton fils et ta couronne ;

Mais que me donnes-tu, puisque l’une est à moi,

Et l’autre en est indigne, étant sorti de toi ?

Ta libéralité me fait peine à comprendre :

Tu parles de donner, quand tu ne fais que rendre ;

Et puisque avecque moi tu veux le couronner[6],

Tu ne me rends mon bien que pour te le donner.

Tu veux que cet hymen que tu m’oses prescrire

Porte dans ta maison les titres de l’empire,

Et de cruel tyran, d’infâme ravisseur,

Te fasse vrai monarque, et juste possesseur.

Ne reproche donc plus à mon âme indignée

Qu’en perdant tous les miens tu m’as seule épargnée :

Cette feinte douceur, cette ombre d’amitié,

Vint de ta politique, et non de ta pitié.

Ton intérêt dès-lors fit seul cette réserve :

Tu m’as laissé la vie afin qu’elle te serve ;

Et, mal sûr dans un trône où tu crains l’avenir,

Tu ne m’y veux placer que pour t’y maintenir ;

Tu ne m’y fais monter que de peur d’en descendre :

Mais connais Pulchérie, et cesse de prétendre.

Je sais qu’il m’appartient ce trône où tu te sieds,

Que c’est à moi d’y voir tout le monde à mes pieds :

Mais comme il est encor teint du sang de mon père,

S’il n’est lavé du tien, il ne saurait me plaire ;

Et ta mort, que mes vœux s’efforcent de hâter,

Est l’unique degré par où j’y veux monter :

Voilà quelle je suis, et quelle je veux être.

Qu’une autre t’aime en père, ou te redoute en maître.

Le cœur de Pulchérie est trop haut et trop franc

Pour craindre ou pour flatter le bourreau de son sang.

PHOCAS.

J’ai forcé ma colère à te prêter silence,

Pour voir à quel excès irait ton insolence :

J’ai vu ce qui t’abuse et me fait mépriser,

Et t’aime encore assez pour te désabuser.

N’estime plus mon sceptre usurpé sur ton père,

Ni que pour l’appuyer ta main soit nécessaire.

Depuis vingt ans je règne, et je règne sans toi ;

Et j’en eus tout le droit du choix qu’on fit de moi.

Le trône où je me sieds n’est pas un bien de race :

L’armée a ses raisons pour remplir cette place ;

Son choix en est le titre ; et tel est notre sort,

Qu’une autre élection nous condamne à la mort.

Celle qu’on fit de moi fut l’arrêt de Maurice ;

J’en vis avec regret le triste sacrifice :

Au repos de l’état il fallut l’accorder ;

Mon cœur, qui résistait, fut contraint de céder ;

Mais pour remettre un jour l’empire en sa famille

Je fis ce que je pus, je conservai sa fille,

Et, sans avoir besoin de titres ni d’appui,

Je te fais part d’un bien qui n’était plus à lui.

PULCHÉRIE.

Un chétif centenier des troupes de Mysie,

Qu’un gros de mutinés élut par fantaisie,

Oser arrogamment se vanter à mes yeux

D’être juste seigneur du bien de mes aïeux !

Lui qui n’a pour l’empire autre droit que ses crimes,

Lui qui de tous les miens fit autant de victimes,

Croire s’être lavé d’un si noir attentat

En imputant leur perte au repos de l’état !

Il fait plus, il me croit digne de cette excuse !

Souffre, souffre à ton tour que je te désabuse :

Apprends que si jadis quelques séditions

Usurpèrent le droit de ces élections,

L’empire était chez nous un bien héréditaire ;

Maurice ne l’obtint qu’en gendre de Tibère ;

Et l’on voit depuis lui remonter mon destin

Jusqu’au grand Théodose, et jusqu’à Constantin[7].

Et je pourrais avoir l’âme assez abattue...

PHOCAS.

Eh bien ! si tu le veux, je te le restitue

Cet empire, et consens encor que ta fierté

Impute à mes remords l’effet de ma bonté.

Dis que je te le rends et te fais des caresses,

Pour apaiser des tiens les ombres vengeresses,

Et tout ce qui pourra sous quelque autre couleur

Autoriser ta haine, et flatter ta douleur ;

Pour un dernier effort je veux souffrir la rage

Qu’allume dans ton cœur cette sanglante image.

Mais que t’a fait mon fils ? était-il, au berceau,

Des tiens que je perdis le juge ou le bourreau ?

Tant de vertus qu’en lui le monde entier admire

Ne l’ont-elles pas fait trop digne de l’empire[8] ?

En ai-je eu quelque espoir qu’il n’aye assez rempli ?

Et voit-on sous le ciel prince plus accompli ?

Un cœur comme le tien, si grand, si magnanime...

PULCHÉRIE.

Va, je ne confonds point ses vertus et ton crime ;

Comme ma haine est juste, et ne m’aveugle pas,

J’en vois assez en lui pour les plus grands états ;

J’admire chaque jour les preuves qu’il en donne ;

J’honore sa valeur, j’estime sa personne,

Et penche d’autant plus à lui vouloir du bien

Que s’en voyant indigne il ne demande rien,

Que ses longues froideurs témoignent qu’il s’irrite

De ce qu’on veut de moi par-delà son mérite[9],

Et que de tes projets son cœur triste et confus

Pour m’en faire justice approuve mes refus.

Ce fils si vertueux d’un père si coupable,

S’il ne devait régner, me pourrait être aimable ;

Et cette grandeur même où tu veux le porter[10]

Est l’unique motif qui m’y fait résister.

Après l‘assassinat de ma famille entière,

Quand tu ne m’as laissé père, mère, ni frère,

Que j’en fasse ton fils légitime héritier !

Que j’assure par-là leur trône au meurtrier !

Non, non ; si tu me crois le cœur si magnanime

Qu’il ose séparer ses vertus de ton crime,

Sépare tes présents, et ne m’offre aujourd’hui

Que ton fils sans le sceptre, ou le sceptre sans lui.

Avise ; et si tu crains qu’il te fût trop infâme

De remettre l’empire en la main dune femme,

Tu peux dès aujourd’hui le voir mieux occupé.

Le ciel me rend un frère à ta rage échappé ;

On dit qu’Héraclius est tout prêt de paraître :

Tyran, descends du trône, et fais place à ton maître.

PHOCAS.

À ce compte, arrogante, un fantôme nouveau,

Qu’un murmure confus fait sortir du tombeau,

Te donne cette audace et cette confiance !

Ce bruit s’est fait déjà digne de ta croyance.

Mais...

PULCHÉRIE.

Je sais qu’il est faux ; pour t’assurer ce rang

Ta rage eut trop de soin de verser tout mon sang ;

Mais la soif de ta perte en cette conjoncture

Me fait aimer l’auteur d’une belle imposture.

Au seul nom dé Maurice il te fera trembler :

Puisqu’il se dit son fils, il veut lui ressembler ;

Et cette ressemblance où son courage aspire

Mérite mieux que toi de gouverner l’empire.

J’irai par mon suffrage affermir cette erreur,

L’avouer pour mon frère et pour mon empereur,

Et dedans son parti jeter tout l’avantage

Du peuple convaincu par mon premier hommage.

Toi, si quelque remords te donne un juste effroi,

Sors du trône, et te laisse abuser comme moi ;

Prends cette occasion de te faire justice.

PHOCAS.

Oui, je me la ferai bientôt par ton supplice :

Ma bonté ne peut plus arrêter mon devoir ;

Ma patience a fait par-delà son pouvoir.

Qui se laisse outrager mérite qu’on l’outrage ;

Et l’audace impunie enfle trop un courage.

Tonne, menace, brave, espère en de faux bruits,

Fortifie, affermis ceux qu’ils auront séduits,

Dans ton âme à ton gré change ma destinée ;

Mais choisis pour demain la mort ou l’hyménée.

PULCHÉRIE.

Il n’est pas pour ce choix besoin d’un grand effort

À qui hait l’hyménée, et ne craint point la mort.

En ces deux scènes, Héraclius passe pour Martian, et Martian pour Léonce. Héraclius se connaît, mais Martian ne se connaît pas.

Scène III

PHOCAS, PULCHÉRIE, HÉRACLIUS, CRISPE

PHOCAS, à Pulchérie.

Dis, si tu veux encor, que ton cœur la souhaite.

À Héraclius.

Approche, Martian, que je te le répète :

Cette ingrate furie, après tant de mépris,

Conspire encor la perte et du père et du fils ;

Elle-même a semé cette erreur populaire

D’un faux Héraclius qu’elle accepte pour frère :

Mais quoi qu’à ces mutins elle puisse imposer,

Demain ils la verront mourir, ou t’épouser.

HÉRACLIUS.

Seigneur...

PHOCAS.

Garde sur toi d’attirer ma colère.

HÉRACLIUS.

Dussé-je mal user de cet amour de père,

Étant ce que je suis, je me dois quelque effort

Pour vous dire, seigneur, que c’est vous faire tort,

Et que c’est trop montrer d’injuste défiance

De ne pouvoir régner que par son alliance :

Sans prendre un nouveau droit du nom de son époux,

Ma naissance suffit pour régner après vous.

J’ai du cœur, et tiendrais l’empire même infâme,

S’il fallait le tenir de la main d’une femme.

PHOCAS.

Eh bien ! elle mourra, tu n’en as pas besoin.

HÉRACLIUS.

De vous-même, seigneur, daignez mieux prendre soin.

Le peuple aime Maurice ; en perdre ce qui reste

Nous rendrait ce tumulte au dernier point funeste[11].

Au nom d’Héraclius à demi soulevé,

Vous verriez par sa mort le désordre achevé.

Il vaut mieux la priver du rang qu’elle rejette,

Faire régner une autre, et la laisser sujette ;

Et d’un parti plus bas punissant son orgueil...

PHOCAS.

Quand Maurice peut tout du creux de son cercueil,

À ce fils supposé, dont il me faut défendre,

Tu parles d’ajouter un véritable gendre !

HÉRACLIUS.

Seigneur, j’ai des amis chez qui cette moitié...

PHOCAS.

À l’épreuve d’un sceptre il n’est point d’amitié,

Point qui ne s’éblouisse à l’éclat de sa pompe,

Point qu’après son hymen sa haine ne corrompe.

Elle mourra, te dis-je.

PULCHÉRIE.

Ah ! ne m’empêchez pas

De rejoindre les miens par un heureux trépas.

La vapeur de mon sang ira grossir la foudre[12]

Que Dieu tient déjà prête à le réduire en poudre ;

Et ma mort, en servant de comble à tant d’horreurs...

PHOCAS.

Par ses remerciements juge de ses fureurs.

J’ai prononcé l’arrêt, il faut que l’effet suive.

Résous-la de t’aimer, si tu veux qu’elle vive ;

Sinon, j’en jure encore, et ne t’écoute plus,

Son trépas dès demain punira ses refus.

Scène IV

PULCHÉRIE, HÉRACLIUS, MARTIAN

HÉRACLIUS.

En vain il se promet que sous cette menace

J’espère en votre cœur surprendre quelque place :

Votre refus est juste, et j’en sais les raisons.

Ce n’est pas à nous deux d’unir les deux maisons ;

D’autres destins, madame, attendent l’un et l’autre :

Ma foi m’engage ailleurs aussi bien que la vôtre.

Vous aurez en Léonce un digne possesseur ;

Je serai trop heureux d’en posséder la sœur.

Ce guerrier vous adore, et vous l’aimez de même ;

Je suis aimé d’Eudoxe autant comme je l’aime :

Léontine leur mère est propice à nos vœux ;

Et, quelque effort qu’on fasse à rompre ces beaux nœuds,

D’un amour si parfait les chaînes sont si belles,

Que nos captivités doivent être éternelles.

PULCHÉRIE.

Seigneur, vous connaissez ce cœur infortuné :

Léonce y peut beaucoup ; vous me l’avez donné,

Et votre main illustre augmente le mérite

Des vertus dont l’éclat pour lui me sollicite ;

Mais à d’autres pensers il me faut recourir :

Il n’est plus temps d’aimer alors qu’il faut mourir ;

Et quand à ce départ une âme se prépare...

HÉRACLIUS.

Redoutez un peu moins les rigueurs d’un barbare :

Pardonnez-moi ce mot ; pour vous servir d’appui

J’ai peine à reconnaître encore un père en lui.

Résolu de périr pour vous sauver la vie,

Je sens tous mes respects céder à cette envie ;

Je ne suis plus son fils, s’il en veut à vos jours,

Et mon cœur tout entier vole à votre secours.

PULCHÉRIE.

C’est donc avec raison que je commence à craindre,

Non la mort, non l’hymen où l’on me veut contraindre.

Mais ce péril extrême où pour me secourir

Je vois votre grand cœur aveuglément courir.

MARTIAN.

Ah, mon prince ! ah, madame ! il vaut mieux vous résoudre

Par un heureux hymen à dissiper ce foudre.

Au nom de votre amour et de votre amitié,

Prenez de votre sort tous deux quelque pitié.

Que la vertu du fils, si pleine et si sincère,

Vainque la juste horreur que vous avez du père ;

Et, pour mon intérêt, n’exposez pas tous deux...

HÉRACLIUS.

Que me dis-tu, Léonce ? et qu’est-ce que tu veux ?

Tu m’as sauvé la vie ; et, pour reconnaissance,

Je voudrais à tes feux ôter leur récompense ;

Et, ministre insolent d’un prince furieux,

Couvrir de cette honte un nom si glorieux ;

Ingrat à mon ami, perfide à ce que j’aime,

Cruel à la princesse, odieux à moi-même !

Je te connais, Léonce, et mieux que tu ne crois ;

Je sais ce que tu vaux, et ce que je te dois.

Son bonheur est le mien, madame; et je vous donne

Léonce et Martian en la même personne ;

C’est Martian en lui que vous favorisez.

Opposons la constance aux périls opposés.

Je vais près de Phocas essayer la prière ;

Et si je n’en obtiens la grâce tout entière,

Malgré le nom de père, et le titre de fils,

Je deviens le plus grand de tous ses ennemis.

Oui, si sa cruauté s’obstine à votre perte,

J’irai pour l’empêcher jusqu’à la force ouverte ;

Et puisse, si le ciel m’y voit rien épargner,

Un faux Héraclius en ma place régner !

Adieu, madame.

PULCHÉRIE.

Adieu, prince trop magnanime,

Héraclius s’en va, et Pulchérie continue.

Prince digne en effet d’un trône acquis sans crime,

Digne d’un autre père. Ah, Phocas ! ah, tyran !

Se peut-il que ton sang ait formé Martian ?

Mais allons, cher Léonce, admirant son courage,

Tâcher de notre part à repousser l’orage.

Tu t’es fait des amis, je sais des mécontents :

Le peuple est ébranlé, ne perdons point de temps[13] ;

L’honneur te le commande, et l’amour t’y convie.

MARTIAN.

Pour otage en ses mains ce tigre a votre vie ;

Et je n’oserai rien qu’avec un juste effroi

Qu’il ne venge sur vous ce qu’il craindra de moi.

PULCHÉRIE.

N’importe ; à tout oser le péril doit contraindre.

Il ne faut craindre rien quand on a tout à craindre.

Allons examiner pour ce coup généreux

Les moyens les plus prompts et les moins dangereux.

ACTE II

Scène première

LÉONTINE, EUDOXE

LÉONTINE.

Voilà ce que j’ai craint de son âme enflammée.

EUDOXE.

S’il m’eût caché son sort, il m’aurait mal aimée.

LÉONTINE.

Avec trop d’imprudence il vous l’a révélé.

Vous êtes fille, Eudoxe, et vous avez parlé :

Vous n’avez pu savoir cette grande nouvelle

Sans la dire à l’oreille à quelque âme infidèle ;

À quelque esprit léger, ou de votre heur jaloux,

À qui ce grand secret a pesé comme à vous.

C’est par-là qu’il est su, c’est par-là qu’on publie

Ce prodige étonnant d’Héraclius en vie ;

C’est par-là qu’un tyran, plus instruit que troublé

De l’ennemi secret qui l’aurait accablé,

Ajoutera bientôt sa mort à tant de crimes,

Et se sacrifiera, pour nouvelles victimes,

Ce prince dans son sein pour son fils élevé,

Vous qu’adore son âme, et moi qui l’ai sauvé.

Voyez combien de maux, pour n’avoir su vous taire.

EUDOXE.

Madame, mon respect souffre tout d’une mère,

Qui, pour peu qu’elle veuille écouter la raison,

Ne m’accusera plus de cette trahison ;

Car c’en est une enfin bien digne de supplice

Qu’avoir d’un tel secret donné le moindre indice.

LÉONTINE.

Et qui donc aujourd’hui le fait connaître à tous ?

Est-ce le prince, ou moi ?

EUDOXE.

Ni le prince, ni vous.

De grâce, examinez ce bruit qui vous alarme.

On dit qu’il est en vie, et son nom seul les charmes :

On ne dit point comment vous trompâtes Phocas,

Livrant un de vos fils pour ce prince au trépas,

Ni comme après, du sien étant la gouvernante,

Par une tromperie encor plus, importante,

Vous en fîtes l’échange, et, prenant Martian,

Vous laissâtes pour fils ce prince à son tyran ;

En sorte que le sien passe ici pour mon frère,

Cependant que de l’autre il croit être le père,

Et voit en Martian Léonce qui n’est plus,

Tandis que sous ce nom il aime Héraclius.

On dirait tout cela si, par quelque imprudence,

Il m’était échappé d’en faire confidence :

Mais pour toute nouvelle on dit qu’il est vivant ;

Aucun n’ose pousser l’histoire plus avant.

Comme ce sont pour tous des routes inconnues,

Il semble à quelques uns qu’il doit tomber des nues ;

Et j’en sais tel qui croit dans sa simplicité

Que pour punir Phocas Dieu l’a ressuscité.

Mais le voici.

Scène II

HÉRACLIUS, LÉONTINE, EUDOXE

HÉRACLIUS.

Madame, il n’est plus temps de taire

D’un si profond secret le dangereux mystère ;

Le tyran, alarmé du bruit qui le surprend,

Rend ma crainte trop juste, et le péril trop grand.

Non que de ma naissance il fasse conjecture ;

Au contraire, il prend tout pour grossière imposture,

Et me connait si peu, que, pour la renverser,

À l’hymen qu’il souhaite il prétend me forcer.

Il m’oppose à mon nom qui le vient de surprendre :

Je suis fils de Maurice ; il m’en veut faire gendre,

Et s’acquérir les droits d’un prince si chéri

En me donnant moi-même à ma sœur pour mari.

En vain nous résistons à son impatience,

Elle par haine aveugle, et moi par connaissance :

Lui, qui ne conçoit rien de l’obstacle éternel

Qu’oppose la nature à ce nœud criminel,

Menace Pulchérie, au refus obstinée,

Lui propose à demain la mort ou l’hyménée.

J’ai fait pour le fléchir un inutile effort ;

Pour éviter l’inceste, elle n’a que la mort.

Jugez s’il n’est pas temps de montrer qui nous sommes,

De cesser d’être fils du plus méchant des hommes,

D’immoler mon tyran aux périls de ma sœur,

Et de rendre à mon père un juste successeur.

LÉONTINE.

Puisque vous ne craignez que sa mort, ou l’inceste,

Je rends grâce, seigneur, à la bonté céleste

De ce qu’en ce grand bruit le sort nous est si doux

Que nous n’avons encor rien à craindre pour vous.

Votre courage seul nous donne lieu de craindre :

Modérez-en l’ardeur, daignez vous y contraindre ;

Et, puisque aucun soupçon ne dit rien à Phocas,

Soyez encor son fils, et ne vous montrez pas.

De quoi que ce tyran menace Pulchérie,

J’aurai trop de moyens d’arrêter sa furie,

De rompre cet hymen, ou de le retarder,

Pourvu que vous veuillez ne vous point hasarder.

Répondez-moi de vous, et je vous réponds d’elle.

HÉRACLIUS.

Jamais l’occasion ne s’offrira si belle.

Vous voyez un grand peuple à demi révolté,

Sans qu’on sache l’auteur de cette nouveauté.

Il semble que de Dieu la main appesantie,

Se faisant du tyran l’effroyable partie,

Veuille avancer par-là son juste châtiment ;

Que, par un si grand bruit semé confusément[14],

Il dispose les cœurs à prendre un nouveau maître,

Et presse Héraclius de se faire connaître.

C’est à nous de répondre à ce qu’il en prétend[15] :

Montrons Héraclius au peuple qui l’attend ;

Évitons le hasard qu’un imposteur l’abuse,

Et qu’après s’être armé d’un nom que je refuse,

De mon trône, à Phocas sous ce titre arraché,

Il puisse me punir de m’être trop caché.

Il ne sera pas temps, madame, de lui dire

Qu’il me rende mon nom, ma naissance, et l’empire,

Quand il se prévaudra de ce nom déjà pris

Pour me joindre au tyran dont je passé pour fils.

LÉONTINE.

Sans vous donner pour chef à cette populace,

Je romprai bien encor ce coup, s’il vous menace :

Mais gardons jusqu’au bout ce secret important ;

Fiez-vous plus à moi qu’à ce peuple inconstant,

Ce que j’ai fait pour vous depuis votre naissance

Semble digne, seigneur, de cette confiance :

Je ne laisserai point mon ouvrage imparfait,

Et bientôt mes desseins auront leur plein effet,

Je punirai Phocas, je vengerai Maurice :

Mais aucun n’aura part à ce grand sacrifice ;

J’en veux toute la gloire, et vous me la devez.

Vous régnerez par moi, si par moi vous vivez.

Laissez entre mes mains mûrir vos destinées,

Et ne hasardez point le fruit de vingt années.

EUDOXE.

Seigneur, si votre amour peut écouter mes pleurs,

Ne vous exposez point au dernier des malheurs,

La mort de ce tyran, quoique trop légitime,

Aura dedans vos mains l’image d’un grand crime :

Le peuple pour miracle osera maintenir

Que le ciel par son fils l’aura voulu punir ;

Et sa haine obstinée après cette chimère

Vous croira parricide en vengeant votre père ;

La vérité n’aura ni le nom ni l’effet

Que d’un adroit mensonge à couvrir ce forfait ;

Et d’une telle erreur sombre sera trop noire

Pour ne pas obscurcir l’éclat de votre gloire.

Je sais bien que l’ardeur de venger, vos parents...

HÉRACLIUS.

Vous en êtes aussi, madame, et je me rends ;

Je n’examine rien, et n’ai pas la puissance

De combattre l’amour et la reconnaissance.

Le secret est à vous, et je serais ingrat

Si sans votre congé j’osais en faire éclat[16],

Puisque, sans votre aveu, toute mon aventure

Passerait pour un songe ou pour une imposture.

Je dirai plus : l’empire est plus à vous qu’à moi,

Puisqu’à Léonce mort tout entier je le doi ;

C’est le prix de son sang, c’est pour y satisfaire

Que je rends à la sœur ce que je tiens du frère :

Non que pour m’acquitter par cette élection

Mon devoir ait forcé mon inclination ;

Il présenta mon cœur aux yeux qui le charmèrent ;

Il prépara mon âme aux feux qu’ils allumèrent ;

Et ces yeux tout divins, par un soudain pouvoir,

Achevèrent sur moi l’effet de ce devoir.

Oui, mon cœur, chère Eudoxe, à ce trône n’aspire

Que pour vous voir bientôt maîtresse de l’empire.

Je ne me suis voulu jeter dans le hasard

Que par la seule soif de vous en faire part ;

C’était là tout mon but. Pour éviter l’inceste,

Je n’ai qu’à m’éloigner de ce climat funeste ;

Mais si je me dérobe au rang qui vous est dû,

Ce sera par moi seul que vous l’aurez perdu[17],

Seul je vous ôterai ce que je vous dois rendre.

Disposez des moyens et du temps de le prendre.

Quand vous voudrez régner, faites-m’en possesseur :

Mais, comme enfin j’ai lieu de craindre pour ma sœur,

Tirez-la dans ce jour de ce péril extrême,

Ou demain je ne prends conseil que de moi-même.

LÉONTINE.

Reposez-vous sur moi, seigneur, de tout son sort,

Et n’en appréhendez ni l’hymen ni la mort.

Scène III

LÉONTINE, EUDOXE

LÉONTINE.

Ce n’est plus avec vous qu’il faut que je déguise ;

À ne vous rien cacher son amour m’autorise :

Vous saurez les desseins de tout ce que j’ai fait,

Et pourrez me servir à presser leur effet.

Notre vrai Martian adore la princesse :

Animons toutes deux l’amant pour la maîtresse ;

Faisons que son amour nous venge de Phocas,

Et de son propre fils arme pour nous le bras.

Si j’ai pris soin de lui, si je l’ai laissé vivre,

Si je perdis Léonce, et ne le fis pas suivre,

Ce fut sur l’espoir seul qu’un jour, pour s’agrandir,

À ma pleine vengeance il pourrait s’enhardir.

Je ne l’ai conservé que pour ce parricides.

EUDOXE.

Ah, madame !

LÉONTINE.

Ce mot déjà vous intimide !

C’est à de telles mains qu’il nous faut recourir ;

C’est par-là qu’un tyran est digne de périr ;

Et le courroux du ciel, pour en purger la terre,

Nous doit un parricide au refus du tonnerre.

C’est à nous qu’il remet de l’y précipiter :

Phocas le commettra, s’il le peut éviter ;

Et nous immolerons au sang de votre frère

Le père par le fils, ou le fils par le père.

L’ordre est digne de nous ; le crime est digne d’eux :

Sauvons Héraclius au péril de tous deux.

EUDOXE.

Je sais qu’un parricide est digne d’un tel père ;

Mais faut-il qu’un tel fils soit en péril d’en faire[18] ?

Et, sachant sa vertu, pouvez-vous justement

Abuser jusque-là de son aveuglement ?

LÉONTINE.

Dans le fils d’un tyran l’odieuse naissance

Mérite que Terreur arrache l’innocence,

Et que, de quelque éclat qu’il se soit revêtu ,

Un crime qu’il ignore en souille la vertu.

PAGE.

Exupère, madame, est là qui vous demande.

LÉONTINE.

Exupère ! à ce nom que ma surprise est grande !

Qu’il entre. À quel dessein vient-il parler à moi,

Lui que je ne vois point, qu’à peine je connoi !

Dans l’âme il hait Phocas, qui s’immola son père,

Et sa venue ici cache quelque mystère.

Je vous l’ai déjà dit, votre langue nous perd.

Scène IV

EXUPÈRE, LÉONTINE, EUDOXE

EXUPÈRE.

Madame, Héraclius vient d’être découvert.

LÉONTINE, à Eudoxe.

Eh bien ?

EUDOXE.

Si...

LÉONTINE, à Exupère.

Taisez-vous. Depuis quand ?

EXUPÈRE.

Tout-à-l’heure.

LÉONTINE.

Et déjà l’empereur a commandé qu’il meure ?

EXUPÈRE.

Le tyran est bien loin de s’en voir éclairci.

LÉONTINE.

Comment ?

EXUPÈRE.

Ne craignez rien, madame, le voici.

LÉONTINE.

Je ne vois que Léonce.

EXUPÈRE.

Ah ! quittez l’artifice.

Scène V

MARTIAN, LÉONTINE, EXUPÈRE, EUDOXE

MARTIAN.

Madame, dois-je croire un billet de Maurice ?

Voyez si c’est sa main, ou s’il est contrefait ;

Dites s’il me détrompe, ou m’abuse en effet,

Si je suis votre fils, ou s’il était mon père :

Vous en devez connaître encor le caractère.

LÉONTINE lit le billet.

Billet de Maurice.

« Léontine a trompé Phocas.

« Et, livrant pour mon fils un des siens au trépas,

« Dérobe à sa fureur l’héritier de l’empire.

« Ô vous qui me restez de fidèles sujets,

« Honorez son grand zèle, appuyez ses projets !

« Sous le nom de Léonce Héraclius respire.

« Maurice. »

Elle rend le billet à Exupère, qui le lui a donné, et continue.

Seigneur, il vous dit vrai ; vous étiez en mes mains

Quand on ouvrit Byzance au pire des humains.

Maurice m’honora de cette confiance ;

Mon zèle y répondit par-delà sa croyance.

Le voyant prisonnier et ses quatre autres fils,

Je cachai quelques jours ce qu’il m’avait commis ;

Mais enfin, toute prête à me voir découverte,

Ce zèle sur mon sang détourna votre perte.

J’allai pour vous sauver vous offrir à Phocas ;

Mais j’offris votre nom, et ne vous donnai pas.

La généreuse ardeur de sujette fidèle

Me rendit pour mon prince à moi-même cruelle :

Mon fils fut, pour mourir, le fils de l’empereur.

J’éblouis le tyran, je trompai sa fureur :

Léonce, au lieu de vous, lui servit de victime.

Elle fait un soupir.

Ah ! pardonnez, de grâce ; il m’échappe sans crime.

J’ai pris pour vous sa vie, et lui rends un soupir ;

Ce n’est pas trop, seigneur, pour un tel souvenir :

À cet illustre effort par mon devoir réduite,

J’ai dompté la nature, et ne l’ai pas détruite.

Phocas, ravi de joie à cette illusion,

Me combla de faveurs avec profusion,

Et nous fit de sa main cette haute fortune,

Dont il n’est pas besoin que je vous importune.

Voilà ce que mes soins vous laissaient ignorer ;

Et j’attendais, seigneur, à vous le déclarer,

Que, par vos grands exploits, votre rare vaillance

Pût faire à l’univers croire votre naissance,

Et qu’une occasion pareille à ce grand bruit

Nous pût de son aveu promettre quelque, fruit :

Car, comme j’ignorais que votre grand monarque[19]

En eût pu rien savoir, ou laisser quelque marque,

Je doutais qu’un secret, n’étant su que de moi,

Sous un tyran si craint pût trouver quelque foi.

EXUPÈRE.

Comme sa cruauté, pour mieux gêner Maurice,

Le forçait de ses fils à voir le sacrifice,

Ce prince vit l’échange, et l’allait empêcher ;

Mais l’acier des bourreaux fut plus prompt à trancher :

La mort de votre fils arrêta cette envie,

Et prévint d’un moment le refus de sa vie .

Maurice, à quelque espoir se laissant lors flatter,

S’en ouvrit à Félix qui vint le visiter,

Et trouva les moyens de lui donner ce gage

Qui vous en pût un jour rendre un plein témoignage[20].

Félix est mort, madame, et naguère en mourant

Il remit ce dépôt à son plus cher parent ;

Et m’ayant tout conté, « Tiens, dit-il, Exupère,

« Sers ton prince, et venge ton père. »

Armé d’un tel secret, seigneur, j’ai voulu voir

Combien parmi le peuple il aurait de pouvoir.

J’ai fait semer ce bruit sans vous faire connaître ;

Et, voyant tous les cœurs vous souhaiter pour maître,

J’ai ligué du tyran les secrets ennemis,

Mais sans leur découvrir plus qu’il ne m’est permis.

Ils aiment votre nom, sans savoir davantage,

Et cette seule joie anime leur courage,

Sans qu’autres que les deux qui vous parlaient là-bas

De tout ce qu’elle a fait sachent plus que Phocas.

Vous venez de savoir ce que vous vouliez d’elle ;

C’est à vous de répondre à son généreux zèle.

Le peuple est mutiné, nos amis assemblés,

Le tyran effrayé, ses confidents troublés.

Donnez l’aveu du prince à sa mort qu’on apprête,

Et ne dédaignez pas d’ordonner de sa tête.

MARTIAN.

Surpris des nouveautés d’un tel événement,

Je demeure à vos yeux muet d’étonnement ;

Je sais ce que je dois, madame, au grand service

Dont vous avez sauvé l’héritier de Maurice.

Je croyais, comme fils, devoir tout à vos soins,

Et je vous dois bien plus lorsque je vous suis moins :

Mais, pour vous expliquer toute ma gratitude,

Mon âme a trop de trouble et trop d’inquiétude.

J’aimais, vous le savez, et mon cœur enflammé

Trouve enfin une sœur dedans l’objet aimé.

Je perds une maîtresse en gagnant un empire :

Mon amour en murmure, et mon cœur en soupire,

Et de mille pensers mon esprit agité

Paraît enseveli dans la stupidité.

Il est temps d’en sortir, l’honneur nous le commande

Il faut donner un chef à votre illustre bande :

Allez, brave Exupère, allez, je vous rejoins;

Souffrez que je lui parle un moment sans témoins.

Disposez cependant vos amis à bien faire :

Surtout sauvons le fils en immolant le père ;

Il n’eut rien du tyran qu’un peu de mauvais sang,

Dont la dernière guerre a trop purgé son flanc.

EXUPÈRE.

Nous vous rendrons, seigneur, entière obéissance,

Et vous allons attendre avec impatience.

Scène VI

MARTIAN, LÉONTINE, EUDOXE

MARTIAN.

Madame, pour laisser toute sa dignité

À ce dernier effort de générosité,

Je crois que les raisons que vous m’avez données

M’en ont seules caché le secret tant d’années.

D’autres soupçonneraient qu’un peu d’ambition,

Du prince Martian voyant la passion,

Pour lui voir sur le trône élever votre fille,

Aurait voulu laisser l’empire en sa famille,

Et me faire trouver un tel destin bien doux

Dans l’éternelle erreur d’être sorti de vous :

Mais je tiendrais à crime une telle pensée.

Je me plains seulement d’une ardeur insensée,

D’un détestable amour que pour ma propre sœur

Vous-même vous avez allumé dans mon cœur.

Quel dessein faisiez-vous sur cet aveugle inceste ?

LÉONTINE.

Je vous aurais tout dit avant ce nœud funeste ;

Et je le craignais peu, trop sûre que Phocas,

Ayant d’autres desseins, ne le souffrirait pas.

Je voulois donc, seigneur, qu’une flamme si belle

Portât votre courage aux vertus dignes d’elle,

Et que, votre valeur l’ayant su mériter,

Le refus du tyran vous pût mieux irriter.

Vous n’avez pas rendu mon espérance vaine :

J’ai vu dans votre amour une source de haine ;

Et j’ose dire encor qu’un bras si renommé

Peut-être aurait moins fait si le cœur n’eût aimé.

Achevez donc, seigneur ; et puisque Pulchérie[21]

Doit craindre l’attentat d’une aveugle furie...

MARTIAN.

Peut-être il vaudrait mieux moi-même la porter

À ce que le tyran témoigne en souhaiter :

Son amour, qui pour moi résiste à sa colère,

N’y résistera plus quand je serai son frère.

Pourrais-je lui trouver un plus illustre époux ?

LÉONTINE.

Seigneur, qu’allez-vous faire ? et que me dites-vous ?

MARTIAN.

Que peut-être, pour rompre un si digne hyménée,

J’expose à tort sa tête avec ma destinée,

Et fais d’Héraclius un chef de conjurés

Dont je vois les complots encor mal assurés.

Aucun d’eux du tyran n’approche la personne :

Et quand même l’issue en pourrait être bonne,

Peut-être il m’est honteux de reprendre l’état

Par l’infâme succès d’un lâche assassinat ;

Peut-être il vaudrait mieux en tête d’une armée

Faire parler pour moi toute ma renommée,

Et trouver à l’empire un chemin glorieux

Pour venger mes parents d’un bras victorieux.

C’est dont je vais résoudre avec cette princesse,

Pour qui non plus l’amour, mais le sang m’intéresse.

Vous, avec votre Eudoxe...

LÉONTINE.

Ah, seigneur ! écoutez.

MARTIAN.

J’ai besoin de conseils dans ces difficultés ;

Mais, à parler sans fard, pour écouter les vôtres,

Outre mes intérêts vous en avez trop d’autres.

Je ne soupçonne point vos vœux ni votre foi ;

Mais je ne veux d’avis que d’un cœur tout à moi.

Adieu.

Scène VII

LÉONTINE, EUDOXE

LÉONTINE.

Tout me confond, tout me devient contraire.

Je ne fais rien du tout, quand je pense tout faire ;

Et, lorsque le hasard me flatte avec excès,

Tout mon dessein avorte au milieu du succès :

Il semble qu’un démon funeste à sa conduite

Des beaux commencements empoisonne la suite.

Ce billet, dont je vois Martian abusé,

Fait plus en ma faveur que je n’aurais osé ;

Il arme puissamment le fils contre le père :

Mais, comme il a levé le bras en qui j’espère,

Sur le point de frapper je vois avec regret

Que la nature y forme un obstacle secret.

La vérité le trompe, et ne peut le séduire[22] ;

Il sauve en reculant ce qu’il croit mieux détruire :

Il doute ; et, du côté que je le vois pencher,

Il va presser l’inceste au lieu de l’empêcher.

EUDOXE.

Madame, pour le moins vous avez connaissance

De l’auteur de ce bruit, et de mon innocence ;

Mais je m’étonne fort de voir à l’abandon

Du prince Héraclius les droits avec le nom.

Ce billet, confirmé par votre témoignage,

Pour monter dans le trône est un grand avantage.

Si Martian le peut sous ce titre occuper,

Pensez-vous qu’il se laisse aisément détromper,

Et qu’au premier moment qu’il vous verra dédire

Aux mains de son vrai maître il remette l’empire ?

LÉONTINE.

Vous êtes curieuse, et voulez trop savoir.

N’ai-je pas déjà dit que j’y saurai pourvoir ?

Tâchons sans plus tarder à revoir Exupère,

Pour prendre en ce désordre un conseil salutaire.

ACTE III

Scène première

MARTIAN, PULCHÉRIE

MARTIAN.

Je veux bien l’avouer, madame, car mon cœur

A de la peine encore à vous nommer ma sœur,

Quand, malgré ma fortune à vos pieds abaissée,

J’osai jusques à vous élever ma pensée,

Plus plein d’étonnement que de timidité,

J’interrogeais ce cœur sur sa témérité ;

Et dans ses mouvements, pour secrète réponse,

Je sentais quelque chose au-dessus de Léonce,

Dont, malgré ma raison , l’impérieux effort

Emportait mes désirs au delà de mon sort.

PULCHÉRIE.

Moi-même assez souvent j’ai senti dans mon âme

Ma naissance en secret me reprocher ma flamme.

Mais quoi ! l’impératrice, à qui je dois le jour,

Avait innocemment fait naître cet amour :

J’approchais de quinze ans, alors qu’empoisonnée

Pour avoir contredit mon indigne hyménée,

Elle mêla ces mots à ses derniers soupirs[23] :

« Le tyran veut surprendre ou forcer vos désirs,

« Ma fille, et sa fureur à son fils vous destine :

« Mais prenez un époux des mains de Léontine ;

« Elle garde un trésor qui vous sera bien cher. »

Cet ordre en sa faveur me sut si bien toucher,

Qu’au lieu de la haïr d’avoir livré mon frère,

J’en tins le bruit pour faux, elle me devint chère ;

Et, confondant ces mots de trésor et d’époux,

Je crus les bien entendre, expliquant tout de vous.

J’opposais de la sorte à ma fière naissance

Les favorables lois de mon obéissance ;

Et je m’imputais même à trop de vanité

De trouver entre nous quelque inégalité.

La race de Léonce étant patricienne,

L’éclat de vos vertus l’égalait à la mienne ;

Et je me laissais dire en mes douces erreurs :

« C’est de pareils héros qu’on fait les empereurs ;

« Tu peux bien sans rougir aimer un grand courage

« À qui le monde entier peut rendre un juste hommage. »

J’écoutais sans dédain ce qui m’autorisait :

L’amour pensait le dire, et le sang le disait ;

Et de ma passion la flatteuse imposture

S’emparait dans mon cœur des ‘droits de la nature.

MARTIAN.

Ah, ma sœur ! puisque enfin mon destin éclairci

Veut que je m’accoutume à vous nommer ainsi,

Qu’aisément l’amitié jusqu’à l’amour nous mène !

C’est un penchant si doux qu’on y tombe sans peine ;

Mais quand il faut changer l’amour en amitié,

Que l’âme qui s’y force est digne de pitié !

Et qu’on doit plaindre un cœur qui, n’osant s’en défendre,

Se laisse déchirer avant que de se rendre !

Ainsi donc la nature à l’espoir le plus doux

Fait succéder l’horreur, et l’horreur d’être à vous !

Ce que je suis m’arrache à ce que j’aimais d’être !

Ah ! s’il m’était permis de ne me pas connaître,

Qu’un si charmant abus serait à préférer

À l’âpre vérité qui vient de m’éclairer !

PULCHÉRIE.

J’eus pour vous trop d’amour pour ignorer ses forces.

Je sais quelle amertume aigrit de tels divorces ;

Et la haine à mon gré les fait plus doucement

Que quand il faut aimer, mais aimer autrement.

J’ai senti comme vous une douleur bien vive

En brisant les beaux fers qui me tenaient captive ;

Mais j’en condamnerais le plus doux souvenir,

S’il avait à mon cœur coûté plus d’un soupir.

Ce grand coup m’a surprise, et ne m’a point troublée,

Mon âme l’a reçu sans en être accablée ;

Et comme tous mes feux n’avoient rien que de saint,

L’honneur les alluma, le devoir les éteint.

Je ne vois plus d’amant où je rencontre un frère :

L’un ne peut me toucher, ni l’autre me déplaire[24] ;

Et je tiendrai toujours mon bonheur infini,

Si les miens sont vengés, et le tyran puni.

Vous, que va sur le trône élever la naissance,

Régnez sur votre cœur avant que sur Byzance ;

Et, domptant comme moi ce dangereux mutin,

Commencez à répondre à ce noble destin.

MARTIAN.

Ah ! vous fûtes toujours l’illustre Pulchérie[25],

En fille d’empereur dès le berceau nourrie ;

Et ce grand nom sans peine a pu vous enseigner

Comment dessus vous-même il vous fallait régner :

Mais pour moi, qui, caché sous une autre aventure,

D’une âme plus commune ai pris quelque teinture,

Il n’est pas merveilleux si ce que je me crus

Mêle un peu de Léonce au cœur d’Héraclius.

À mes confus regrets soyez donc moins sévère[26] ;

C’est Léonce qui parle, et non pas votre frère :

Mais si l’un parle mal, l’autre va bien agir,

Et l’un ni l’autre enfin ne vous fera rougir.

Je vais des conjurés embrasser l’entreprise,

Puisqu’une âme si haute à frapper m’autorise,

Et tient que, pour répandre un si coupable sang,

L’assassinat est noble et digne de mon rang.

Pourrai-je cependant vous faire une prière ?

PULCHÉRIE.

Prenez sur Pulchérie une puissance entière.

MARTIAN.

Puisqu’un amant si cher ne peut plus être à vous,

Ni vous, mettre l’empire en la main d’un époux,

Épousez Martian comme un autre moi-même ;

Ne pouvant être à moi, soyez à ce que j’aime.

PULCHÉRIE.

Ne pouvant être à vous, je pourrais justement

Vouloir n’être à personne, et fuir tout autre amant ;

Mais on pourrait nommer cette fermeté d’âme

Un reste mal éteint d’incestueuse flamme.

Afin donc qu’à ce choix j’ose tout accorder,

Soyez mon empereur pour me le commander.

Martian vaut beaucoup, sa personne m’est chère ;

Mais purgez sa vertu des crimes de son père,

Et donnez à mes feux pour légitime objet

Dans le fils du tyran votre premier sujet.

MARTIAN.

Vous le voyez, j’y cours ; mais enfin, s’il arrive

Que l’issue en devienne ou funeste ou tardive[27],

Votre perte est jurée ; et d’ailleurs nos amis

Au tyran immolé voudront joindre ce fils.

Sauvez d’un tel péril et sa vie et la vôtre ;

Par cet heureux hymen conservez l’un et l’autre ;

Garantissez ma sœur des fureurs de Phocas,

Et mon ami de suivre un tel père au trépas.

Faites qu’en ce grand jour la troupe d’Exupère[28]

Dans un sang odieux respecte mon beau-frère ;

Et donnez au tyran, qui n’en pourra jouir,

Quelques moments de joie afin de l’éblouir.

PULCHÉRIE.

Mais durant ces moments, unie à sa famille,

Il deviendra mon père, et je serai sa fille ;

Je lui devrai respect, amour, fidélité ;

Ma haine n’aura plus d’impétuosité ;

Et tous mes vœux pour vous seront mols et timides,

Quand mes vœux contre lui seront des parricides.

Outre que le succès est encore à douter,

Que l’on peut vous trahir, qu’il peut vous résister ;

Si vous y succombez, pourrai-je me dédire

D’avoir porté chez lui les titres de l’empire ?

Ah ! combien ces moments de quoi vous me flattez[29]

Alors pour mon supplice auraient d’éternités !

Votre haine voit peu l’erreur de sa tendresse ;

Comme elle vient de naître, elle n’est que faiblesse :

La mienne a plus de force, et les yeux mieux ouverts ;

Et, se dût avec moi perdre tout l’univers[30],

Jamais un seul moment, quoi que l’on puisse faire,

Le tyran n’aura droit de me traiter de père.

Je ne refuse au fils ni mon cœur ni ma foi :

Vous l’aimez, je l’estime, il est digne de moi :

Tout son crime est un père à qui le sang l’attache ;

Quand il n’en aura plus, il n’aura plus de tache ;

Et cette mort, propice à former ces beaux nœuds,

Purifiant l’objet, justifiera mes feux.

Allez donc préparer cette heureuse journée ;

Et du sang du tyran signez cet hyménée.

Mais quel mauvais démon devers nous le conduit ?

MARTIAN.

Je suis trahi, madame ; Exupère le suit.

Scène II

PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS, MARTIAN, PULCHÉRIE, CRISPE

PHOCAS.

Quel est votre entretien avec cette princesse ?

Des noces que je veux ?

MARTIAN.

C’est de quoi je la presse.

PHOCAS.

Et vous l’avez gagnée en faveur de mon fils ?

MARTIAN.

Il sera son époux, elle me l’a promis.

PHOCAS.

C’est beaucoup obtenu d’une âme si rebelle.

Mais quand ?

MARTIAN.

C’est un secret que je n’ai pas su d’elle.

PHOCAS.

Vous pouvez m’en dire un dont je suis plus jaloux[31].

On dit qu’Héraclius est fort connu de vous :

Si vous aimez mon fils, faites-le-moi connaître.

MARTIAN.

Vous le connaissez trop, puisque je vois ce traître.

EXUPÈRE.

Je sers mon empereur, et je sais mon devoir.

MARTIAN.

Chacun te l’avouera ; tu le fais assez voir.

PHOCAS.

De grâce, éclaircissez ce que je vous propose.

Ce billet à demi m’en dit bien quelque chose ;

Mais, Léonce, c’est peu si vous ne l’achevez.

MARTIAN.

Nommez-moi par mon nom, puisque vous le savez ;

Dites Héraclius ; il n’est plus de Léonce ;

Et j’entends mon arrêt sans qu’on me le prononce.

PHOCAS.

Tu peux bien t’y résoudre après ton vain effort,

Pour m’arracher le sceptre et conspirer ma mort.

MARTIAN.

J’ai fait ce que j’ai dû. Vivre sous ta puissance,

C’eût été démentir mon nom et ma naissance,

Et ne point écouter le sang de mes parents,

Qui ne crie en mon cœur que la mort des tyrans.

Quiconque pour l’empire eut la gloire de naître

Renonce à cet honneur s’il peut souffrir un maître :

Hors le trône ou la mort, il doit tout dédaigner ;

C’est un lâche, s’il n’ose ou se perdre ou régner.

J’entends donc mon arrêt sans qu’on me le prononce.

Héraclius mourra comme a vécu Léonce,

Bon sujet, meilleur prince ; et ma vie et ma mort

Rempliront dignement et l’un et l’autre sort.

La mort n’a rien d’affreux pour une âme bien née :

À mes côtés pour toi, je l’ai cent fois traînée ;

Et mon dernier exploit contre tes ennemis

Fut d’arrêter son bras qui tombait sur ton fils.

PHOCAS.

Tu prends pour me toucher un mauvais artifice :

Héraclius n’eut point de part à ce service ;

J’en ai payé Léonce, à qui seul était dû

L’inestimable honneur de me l’avoir rendu :

Mais, sous des noms divers à soi-même contraire[32],

Qui conserva le fils attente sur le père ;

Et se désavouant d’un aveugle secours,

Sitôt qu’il se connaît il en veut à mes jours.

Je te devais sa vie, et je me dois justice,

Léonce est effacé par le fils de Maurice.

Contre un tel attentat rien n’est à balancer,

Et je saurai punir comme récompenser.

MARTIAN.

Je sais trop qu’un tyran est sans reconnaissance,

Pour en avoir conçu la honteuse espérance ;

Et suis trop au-dessus de cette indignité

Pour te vouloir piquer de générosité.

Que ferais-tu pour moi de me laisser la vie,

Si pour moi sans le trône elle n’est qu’infamie ?

Héraclius vivrait pour te faire la cour !

Rends-lui, rends-lui son sceptre, ou prive-le du jour.

Pour ton propre intérêt sois juge incorruptible :

Ta vie avec la sienne est trop incompatible ;

Un si grand ennemi ne peut être gagné,

Et je te punirais de m’avoir épargné.

Si de ton fils sauvé j’ai rappelé l’image,

J’ai voulu de Léonce étaler le courage,

Afin qu’en le voyant tu ne doutasses plus

Jusques où doit aller celui d’Héraclius.

Je me tiens plus heureux de périr en monarque,

Que de vivre en éclat sans en porter la marque ;

Et puisque pour jouir d’un si glorieux sort

Je n’ai que ce moment qu’on destine à ma mort,

Je la rendrai si belle et si digne d’envie,

Que ce moment vaudra la plus illustre vie.

M’y faisant donc conduire, assure ton pouvoir,

Et délivre mes yeux de l’horreur de te voir.

PHOCAS.

Nous verrons la vertu de cette âme hautaine[33].

Faites-le retirer en la chambre prochaine,

Crispe ; et qu’on me l’y garde, attendant que mon choix

Pour punir son forfait vous donne d’autres lois.

MARTIAN, à Pulchérie.

Adieu, madame, adieu ; je n’ai pu davantage.

Ma mort vous va laisser encor dans l’esclavage :

Le ciel par d’autres mains vous en daigne affranchir !

Scène III

PHOCAS, PULCHÉRIE, EXUPÈRE, AMINTAS

PHOCAS.

Et loi, n’espère pas désormais me fléchir.

Je tiens Héraclius, et n’ai plus rien à craindre,

Plus lieu de te flatter, plus lieu de me contraindre.

Ce frère et ton espoir vont entrer au cercueil,

Et j’abattrai d’un coup sa tête et ton orgueil.

Mais ne te contrains point dans ces rudes alarmes ;

Laisse aller tes soupirs, laisse couler tes larmes.

PULCHÉRIE.

Moi pleurer ! moi gémir, tyran ! J’aurais pleuré,

Si quelques lâchetés l’avoient déshonoré,

S’il n’eût pas emporté sa gloire tout entière,

S’il m’avait fait rougir par la moindre prière,

Si quelque infâme espoir qu’on lui dût pardonner

Eût mérité la mort que tu lui vas donner.

Sa vertu jusqu’au bout ne s’est point démentie,

Il n’à point pris le ciel ni le sort à partie,

Point querellé le bras qui fait ces lâches coups,

Point daigné contre lui perdre un juste courroux.

Sans te nommer ingrat, sans trop le nommer traître,

De tous deux, de soi-même il s’est montré le maître ;

Et dans cette surprise il a bien su courir

À la nécessité qu’il voyait de mourir.

Je goûtais cette joie en un sort si contraire.

Je l’aimai comme amant, je l’aime comme frère ;

Et dans ce grand revers je l’ai vu hautement

Digne d’être mon frère, et d’être mon amant.

PHOCAS.

Explique, explique mieux le fond de ta pensée ;

Et, sans plus te parer d’une vertu forcée,

Pour apaiser le père, offre le cœur au fils,

Et tâche à racheter ce cher frère à ce prix.

PULCHÉRIE.

Crois-tu que sur la foi de tes fausses promesses

Mon âme ose descendre à de telles bassesses ?

Prends mon sang pour le sien ; mais, s’il y faut mon cœur,

Périsse Héraclius avec sa triste sœur !

PHOCAS.

Eh bien ! il va périr ; ta haine en est complice.

PULCHÉRIE.

Et je verrai du ciel bientôt choir ton supplice.

Dieu, pour le réserver à ses puissantes mains,

Fait avorter exprès tous les moyens humains ;

Il veut frapper le coup sans notre ministère.

Si l’on t’a bien donné Léonce pour mon frère,

Les quatre autres peut-être, à tes yeux abusés,

Ont été comme lui des Césars supposés.

L’état, qui dans leur mort voyoit trop sa ruine,

Avait des généreux autres que Léontine ;

Ils trompaient d’un barbare aisément la fureur,

Qui n’avait jamais vu la cour ni l’empereur.

Crains, tyran, crains encor. Tous les quatre peut-être

L’un après l’autre enfin se vont faire paraître ;

Et, malgré tous tes soins, malgré tout ton effort,

Tu ne les connaîtras qu’en recevant la mort.

Moi-même à leur défaut je serai la conquête

De quiconque à mes pieds apportera ta tête ;

L’esclave le plus vil qu’on puisse imaginer

Sera digne de moi, s’il peut l’assassiner.

Va perdre Héraclius, et quitte la pensée

Que je me pare ici d’une vertu forcée ;

Et, sans m’importuner de répondre à tes vœux,

Si tu prétends régner, défais-toi de tous deux[34].

Scène IV

PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS

PHOCAS.

J’écoute avec plaisir ces menaces frivoles ;

Je ris d’un désespoir qui n’a que des paroles ;

Et, de quelque façon qu’elle m’ose outrager,

Le sang d’Héraclius m’en doit assez venger.

Vous donc, mes vrais amis, qui me tirez de peine,

Vous, dont je vois l’amour quand j’en craignais la haine,

Vous, qui m’avez livré mon secret ennemi,

Ne soyez point vers moi fidèles à demi ;

Résolvez avec moi des moyens de sa perte :

La ferons-nous secrète, ou bien à force ouverte ?

Prendrons-nous le plus sûr, ou le plus glorieux ?

EXUPÈRE.

Seigneur, n’en doutez point, le plus sûr vaut le mieux ;

Mais le plus sûr pour vous est que sa mort éclate,

De peur qu’en l’ignorant le peuple ne se flatte,

N’attende encor ce prince, et n’ait quelque raison

De courir en aveugle à qui prendra son nom.

PHOCAS.

Donc, pour ôter tout doute à cette populace,

Nous enverrons sa tête au milieu de la place.

EXUPÈRE.

Mais si vous la coupez dedans votre palais,

Ces obstinés mutins ne le croiront jamais ;

Et, sans que pas un d’eux à son erreur renonce,

Ils diront qu’on impute un faux nom à Léonce,

Qu’on en fait un fantôme afin de les tromper,

Prêts à suivre toujours qui voudra l’usurper.

PHOCAS.

Lors nous leur ferons voir ce billet de Maurice.

EXUPÈRE.

Ils le tiendront pour faux, et pour un artifice :

Seigneur, après vingt ans vous espérez en vain

Que ce peuple ait des yeux pour connaître sa main.

Si vous voulez calmer toute cette tempête,

Il faut en pleine place abattre cette tête,

Et qu’il die en mourant, à ce peuple confus,

« Peuple, n’en doute point, je suis Héraclius. »

PHOCAS.

Il le faut, je l’avoue ; et déjà je destine[35]

À ce même échafaud l’infâme Léontine.

Mais si ces insolents l’arrachent de nos mains ?

EXUPÈRE.

Qui l’osera, seigneur ?

PHOCAS.

Ce peuple que je crains.

EXUPÈRE.

Ah ! souvenez-vous mieux des désordres qu’enfante

Dans un peuple sans chef la première épouvante.

Le seul bruit de ce prince au palais arrêté

Dispersera soudain chacun de son côté ;

Les plus audacieux craindront votre justice,

Et le reste en tremblant ira voir son supplice.

Mais ne leur donnez pas, tardant trop à punir,

Le temps de se remettre et de se réunir ;

Envoyez des soldats à chaque coin des rues ;

Saisissez l’Hippodrome avec ses avenues ;

Dans tous les lieux publics rendez-vous le plus fort.

Pour nous, qu’un tel indice intéresse à sa mort,

De peur que d’autres mains ne se laissent séduire,

Jusques à l’échafaud laissez-nous le conduire.

Nous aurons trop d’amis pour en venir à bout ;

J’en réponds sur ma tête, et j’aurai l’œil à tout.

PHOCAS.

C’en est trop, Exupère : allez, je m’abandonne

Aux fidèles conseils que votre ardeur me donne.

C’est l’unique moyen de dompter nos mutins,

Et d’éteindre à jamais ces troubles intestins.

Je vais, sans différer, pour cette grande affaire

Donner à tous mes chefs un ordre nécessaire.

Vous, pour répondre aux soins que vous m’avez promis,

Allez de votre part assembler vos amis,

Et croyez qu’après moi, jusqu’à ce que j’expire,

Ils seront, eux et vous, les maîtres de l’empire.

Scène V

EXUPÈRE, AMINTAS

EXUPÈRE.

Nous sommes en faveur, ami, tout est à nous :

L’heur de notre destin va faire des jaloux.

AMINTAS.

Quelque allégresse ici que vous fassiez paraître,

Trouvez-vous doux les noms de perfide et de traître ?

EXUPÈRE.

Je sais qu’aux généreux ils doivent faire horreur ;

Ils m’ont frappé l’oreille, ils m’ont blessé le cœur :

Mais bientôt, par l’effet que nous devons attendre,

Nous serons en état de ne les plus entendre.

Allons ; pour un moment qu’il faut les endurer,

Ne fuyons pas les biens qu’ils nous font espérer.

ACTE IV

Scène première

HÉRACLIUS, EUDOXE

HÉRACLIUS.

Vous avez grand sujet d’appréhender pour elle :

Phocas au dernier point la tiendra criminelle ;

Et je le connais mal, ou, s’il la peut trouver,

Il n’est moyen humain qui puisse la sauver.

Je vous plains, chère Eudoxe, et non pas votre mère ;

Elle a bien mérité ce qu’a fait Exupère ;

Il trahit justement qui voulait me trahir[36].

EUDOXE.

Vous croyez qu’à ce point elle ait pu vous haïr,

Vous pour qui son amour a forcé la nature ?

HÉRACLIUS.

Comment voulez-vous donc nommer son imposture ?

M’empêcher d’entreprendre, et, par un faux rapport,

Confondre en Martian et mon nom et mon sort ;

Abuser d’un billet que le hasard lui donne ;

Attacher de sa main mes droits à sa personne,

Et le mettre en état, dessous sa bonne foi,

De régner en ma place, ou de périr pour moi :

Madame, est-ce en effet me rendre un grand service ?

EUDOXE.

Eût-elle démenti ce billet de Maurice,

Et l’eût-elle pu faire, à moins que révéler

Ce que surtout alors il lui fallait celer ?

Quand Martian par-là n’eût pas connu son père,

C’était vous hasarder sur la foi d’Exupère :

Elle en doutait, seigneur ; et, par l’événement,

Vous voyez que son zèle en doutait justement.

Sûre en soi des moyens de vous rendre l’empire,

Qu’à vous-même jamais elle n’a voulu dire,

Elle a sur Martian tourné le coup fatal

De l’épreuve d’un cœur qu’elle connaissait mal.

Seigneur, où seriez-vous sans ce nouveau service ?

HÉRACLIUS.

Qu’importe qui des deux on destine au supplice ?

Qu’importe, Martian, vu ce que je te doi,

Qui trahisse mon sort, d’Exupère ou de moi ?

Si l’on ne me découvre, il faut que je m’expose ;

Et l’un et l’autre enfin ne sont que même chose[37],

Sinon qu’étant trahi je mourrais malheureux,

Et que, m’offrant pour toi, je mourrai généreux.

EUDOXE.

Quoi ! pour désabuser une aveugle furie,

Rompre votre destin, et donner votre vie !

HÉRACLIUS.

Vous êtes plus aveugle encore en votre amour.

Périra-t-il pour moi quand je lui dois le jour ?

Et lorsque sous mon nom il se livre à sa perte,

Tiendrai-je sous le sien ma fortune couverte ?

S’il s’agissait ici de le faire empereur[38],

Je pourrais lui laisser mon nom et son erreur :

Mais conniver en lâche à ce nom qu’on me vole,

Quand son père à mes yeux au lieu de moi l’immole !

Souffrir qu’il se trahisse aux rigueurs de mon sort !

Vivre par son supplice, et régner par sa mort !

EUDOXE.

Ah ! ce n’est pas, seigneur, ce que je vous demande ;

De cette lâcheté l’infamie est trop grande.

Montrez-vous pour sauver ce héros du trépas ;

Mais montrez-vous en maître, et ne vous perdez pas :

Rallumez cette ardeur où s’opposait ma mère,

Garantissez le fils par la perte du père ;

Et, prenant à l’empire un chemin éclatant,

Montrez Héraclius au peuple qui l’attend.

HÉRACLIUS.

Il n’est plus temps, madame ; un autre a pris ma place.

Sa prison a rendu le peuple tout de glace :

Déjà préoccupé d’un autre Héraclius,

Dans l’effroi qui le trouble il ne me croira plus ;

Et, ne me regardant que comme un fils perfide,

Il aura de l’horreur de suivre un parricide.

Mais quand même il voudrait seconder mes desseins,

Le tyran tient déjà Martian en ses mains.

S’il voit qu’en sa faveur je marche à force ouverte,

Piqué de ma révolte, il hâtera sa perte,

Et croira qu’en m’ôtant l’espoir de le sauver

Il m’ôtera l’ardeur qui me fait soulever.

N’en parlons plus : en vain votre amour me retarde,

Le sort d’Héraclius tout entier me regarde.

Soit qu’il faille régner, soit qu’il faille périr,

Au tombeau comme au trône on me verra courir.

Mais voici le tyran, et son traître Exupère.

Scène II

PHOCAS, HÉRACLIUS, EXUPÈRE, EUDOXE, TROUPE DE GARDES

PHOCAS, montrant Eudoxe à ses gardes.

Qu’on la tienne en lieu sûr, en attendant sa mère[39].

HÉRACLIUS.

A-t-elle quelque part... ?

PHOCAS.

Nous verrons à loisir :

Il est bon cependant de la faire saisir.

EUDOXE, s’en allant.

Seigneur, ne croyez rien de ce qu’il vous va dire.

PHOCAS, à Eudoxe.

Je croirai ce qu’il faut pour le bien de l’empire.

À Héraclius.

Ses pleurs pour ce coupable imploraient ta pitié ?

HÉRACLIUS.

Seigneur...

PHOCAS.

Je sais pour lui quelle est ton amitié ;

Mais je veux que toi-même, ayant bien vu son crime,

Tiennes ton zèle injuste, et sa mort légitime.

Aux gardes.

Qu’on le fasse venir. Pour en tirer l’aveu

Il ne sera besoin ni du fer ni du feu.

Loin de s’en repentir, l’orgueilleux en fait gloire.

Mais que me diras-tu qu’il ne me faut pas croire ?

Eudoxe m’en conjure, et l’avis me surprend.

Aurais-tu découvert quelque crime plus grand ?

HÉRACLIUS.

Oui, sa mère a plus fait contre votre service