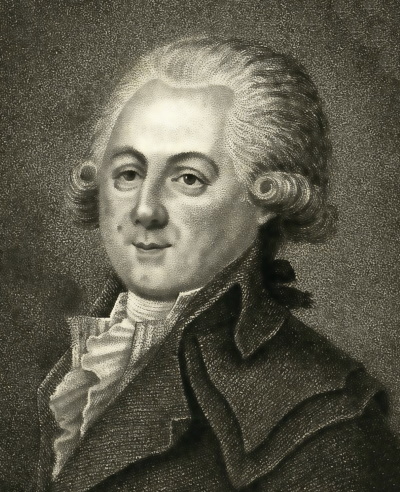

Le Déserteur (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en cinq actes.

Représenté pour la première fois, à Brest, sur le Théâtre de Brest, le 23 janvier 1771.

Personnages

MADAME LUZÈRE, veuve d’un manufacturier

CLARY, fille de Madame Luzère

DURIMEL, jeune Français conduisant le commerce dans la maison de Madame Luzère

LE CHEVALIER SAINT-FRANC, décoré de l’Ordre du Mérite, major d’un régiment

VALCOUR, jeune officier

MONSIEUR HOCTAU, vieux garçon

UN DOMESTIQUE

DES SOLDATS

L’action se passe dans une petite ville d’Allemagne, frontière de France. La scène est chez Madame Luzère.

ACTE I

Scène première

MADAME LUZÈRE, MONSIEUR HOCTAU

MONSIEUR HOCTAU, avec exclamation.

Nous voilà bien ! Ô malheureux pays ! Des Bataillons sans fin ! Infanterie, Cavalerie, Dragons, Troupes légères, Hussards, des bagages, un train d’enfer... Tout cela vient fondre sur nos paliers. Ce déluge annonce notre ruine... Je l’avais bien prévu ! Vous vous souvenez, Madame, de ce que j’ai dit il y a deux ans, en vous lisant la Gazette du 6 Mars. J’ai vu venir la guerre de ce côté-ci, tout comme ceux qui l’ont imaginée.

MADAME LUZÈRE.

Eh bien ! que pouvons-nous y faire, mon cher Monsieur Hoctau ? Depuis qu’une furie militaire agite les Nations, que les Souverains se font un jeu de la guerre, tous les peuples, tour à tour, attaquent et se défendent. La marche de ces Armées ne se règle point d’après nos avis. Payons en silence, voilà notre lot ; heureux si par ce moyen nous échappons aux horreurs qui nous environnent !

MONSIEUR HOCTAU.

Ces Troupes Françaises, qui sont à nos portes, ne vont-elles pas encore nous forcer à des réjouissances publiques, pour célébrer leur bonne arrivée ?

MADAME LUZÈRE.

Mais, parlons franchement. Qu’a fait pour nous cette milice avide, qui se disait nos alliés, nos défenseurs ; ils semblent n’être venus ici que pour devancer les ennemis dans l’art du pillage. Ils ont pris tout ce que la modeste loi de la guerre leur a permis d’emporter. Les Français arrivent : on leur cède la place ; ils ne feront pas pire que les autres ; ils vivront seulement à nos dépens.

MONSIEUR HOCTAU.

Il est vrai que je m’attendais à ce que nos Troupes, au lieu de s’évader, allaient... J’enrage de grand cœur... On n’a pas tiré un seul coup de fusil, et voici que les Français sont nos maîtres.

MADAME LUZÈRE.

J’aime mieux que les choses se soient ainsi passées, que d’avoir vu le sang ruisseler dans les rues, et peut-être les quatre coins de notre petite ville livrés aux flammes. Tout considéré, Hanovriens, Allemands, Hongrois, Prussiens, Français, tous ces Messieurs, tantôt nos ennemis, et tantôt nos alliés, nous ont tour à tour assez également traités pour ne savoir à qui donner la préférence ; et s’il fallait choisir, autant vaut des Français...

MONSIEUR HOCTAU.

Comment les Français !... Nos ennemis ! J’étouffe... Que je les hais !

MADAME LUZÈRE.

Qu’entendez-vous par ce nom d’ennemis ? J’ai vu dès mon enfance la guerre changer vingt fois de face et d’objet. Les feux de joie succédaient aux massacres ; on redevenait amis après s’être égorgés. Le pourquoi de ces débats sanglants reste toujours inconnu, et je n’ai pas encore rencontré de militaire qui m’ait paru l’avoir deviné.

MONSIEUR HOCTAU.

Vous avez beau dire, je n’aime pas les Français, moi, et je suis bon patriote... m’entendez-vous, Madame ?

MADAME LUZÈRE.

Que voulez-vous dire ? Expliquez-vous ouvertement.

MONSIEUR HOCTAU.

Oui, oui, nous le voyons bien, vous ne haïssez pas les Français.

MADAME LUZÈRE.

Je suis loin de haïr aucune Nation, et je ne me cache pas d’estimer dans le Français plusieurs bonnes qualités.

MONSIEUR HOCTAU.

Vous ne le faites que trop voir par celui que vous avez reçu chez vous depuis sept ans. Il ne fait chaque jour que prendre un ton plus haut dans cette ville, où l’on dirait qu’il est déjà... Je ne veux pas dire... Qu’ils sont insolents, ces Welches !

MADAME LUZÈRE.

Dites, dites ; celui dont vous parlez est un jeune homme d’un mérite rare, Monsieur Hoctau ; il est prudent, économe, intelligent, laborieux ; et veuve comme je le suis, il m’était impossible de rencontrer un homme plus utile à mon commerce... Pourriez-vous lui en vouloir ?

MONSIEUR HOCTAU.

Oh !... Mais vous ne savez pas aussi les bruits que l’on fait courir... Tous vos amis en sont scandalisés.

MADAME LUZÈRE, souriant.

Eh ! quels bruits donc ?

MONSIEUR HOCTAU.

On va jusqu’à faire parler d’un mariage de cet homme-là avec votre fille, et vous sentez...

MADAME LUZÈRE.

Oui, je sens qu’un bruit pareil peut inquiéter ; et pour le faire cesser, je veux que dans les vingt-quatre heures Durimel soit son époux.

MONSIEUR HOCTAU, avec dépit.

Comment !... Mais comment, son époux !

MADAME LUZÈRE.

C’est à cause du bruit, Monsieur Hoctau. Vous le savez, les bruits sont dangereux ; d’ailleurs, ma fille a vingt-deux ans ; Durimel en a près de trente ; quels nœuds mieux affrontés ! D’un autre côté, voici des Officiers qui arrivent en foule : il est important de marier les filles.

MONSIEUR HOCTAU.

Non, je n’en reviens pas... Mais, Madame, oubliez-vous l’antipathie que défunt votre époux avait pour les Français ? Ne craignez-vous point d’irriter son ombre ?...

MADAME LUZÈRE.

Non, Monsieur Hoctau ; il n’y a que les vivants qui s’irritent dans ce monde, et souvent pour des affaires qui ne les regardent pas.

MONSIEUR HOCTAU.

Vous me payez d’ingratitude, Madame... Vous avez aussi oublié l’espoir qu’a fait naître le refus du second époux que je m’empressais de vous offrir dès les premiers jours de votre veuvage.

MADAME LUZÈRE.

Il est vrai, ma fille vous doit beaucoup de reconnaissance de vous être offert pour être son beau-père ; mais je vous ai assez fait connaître combien j’aimais qu’une mère se sacrifiât pour son enfant. Je n’avais que quelques années à attendre ; les voici écoulées. Ma fille n’aura pas rougi à ma noce et je paraîtrai avec honneur à la sienne.

MONSIEUR HOCTAU.

Quoi ! mes espérances seraient trompées ; moi, qui ai toujours cru que jamais un autre...

MADAME LUZÈRE.

On ne peut pas tout savoir, Monsieur Hoctau ; et tel qui prédit si bien, sur une Gazette, les révolutions futures de l’Europe, lit souvent fort mal dans les yeux d’une jeune fille. Mais la voici... Si elle vous veut pour époux, je ne m’y opposerai point.

Scène II

MADAME LUZÈRE, MONSIEUR HOCTAU, CLARY

MADAME LUZÈRE.

Clary, vous venez fort à propos : on vous demande à toute force en mariage. N’aimeriez-vous pas bien Monsieur Hoctau pour votre époux ?

CLARY, ingénument.

Je l’aimerai pour toute autre occasion ; mais pour mon époux... Oh ! non, ma chère bonne maman !

MADAME LUZÈRE.

Pourquoi donc ?

CLARY.

Mais, vous le savez mieux que moi. Je vous confie mes pensées les plus secrètes, et je vous ai avoué...

MADAME LUZÈRE.

Achevez.

CLARY, vivement.

Le nommer !... Ah ! vous le connaissez bien.

MONSIEUR HOCTAU, avec humeur.

Quoi, Mademoiselle ! Un Français ! qui vient de je ne sais où, qui n’a rien au monde, arrivé ici par aventure... Vous le préférez à moi, dont les Aïeux depuis deux cents ans sont honorés dans ce pays ! À moi qui possède de bonnes maisons dans cette ville même, où je puis aspirer bientôt au rang de Statschultheifs ?[1]

À Madame Luzère.

Ah ! Madame ! une mère prudente ne devrait pas laisser faire à une fille sans expérience, une étourderie de cette force-là.

MADAME LUZÈRE.

Clary, vous l’entendez ; voyez ce qu’il faut répondre. C’est l’amour qui le fait parler, et depuis sept années toujours constant, il espère...

CLARY.

Prolongez toujours votre espérance, mon cher Monsieur Hoctau, vous arriverez de la sorte à quatre-vingts ans, l’homme du monde le plus heureux ; car on l’est quand on espère, et je crois que vous ne le seriez plus si nous étions mariés ensemble. D’abord, j’aurai toujours pour vous de la bonne amitié, mais jamais le moindre petit sentiment d’amour. Mon âme a toujours été franche, ouverte sans détour, et je me ferais reprocher, comme un crime, de vous avoir abusé en vous offrant la plus légère lueur d’espoir. Je vous l’ai déjà dit : nos âges, nos goûts, nos sentiments, tout diffère ; un bonheur mutuel ne ferait pas le fruit de nos nœuds... Je m’attends au bonheur. Nous vivrons bien mieux amis qu’époux. Soyez généreux, mettez seulement l’amour de côté et je vous proteste que vous ne m’en deviendrez que plus cher.

MONSIEUR HOCTAU, en soupirant.

Je vous ai vu naître, Mademoiselle ; j’ai vu croître et se développer tous vos charmes !... Me dédaigner comme cela ! Me le dire d’un air si aisé encore ! être si fière parce que vous êtes belle !... C’est ainsi que vous me traitez, moi qui vous aurais donné tout mon bien ! Vous me préférez un... Si je vous aimais moins, je vous dirais... Non, je me ferai cet effort. Je ne dirai rien du tout...

MADAME LUZÈRE.

Monsieur Hoctau, point d’inimitié. Vous avez voulu décider l’affaire ; est-ce la faute de ma fille, si...

MONSIEUR HOCTAU, fâché.

Laissez-moi, laissez-moi. Il n’y a plus qu’ingratitude, dureté et trahison sur la terre... Comme le monde est changé ! Qu’il est haïssable ! qu’il est perverti... Ah ! qu’est devenu votre défunt ? C’était, mon ami ; c’était là un homme d’un sens droit, éclairé... Hélas ! l’on voit trop ici qu’il n’y est plus.

Scène III

MADAME LUZÈRE, CLARY

MADAME LUZÈRE.

Il m’attriste, avec ses exclamations ; mais on doit les lui pardonner. Je n’aime point à voir le chagrin dans le cœur de ceux même qui ne respectent point la sensibilité d’autrui. Il est vrai qu’il fallait une bonne fois l’éconduire. Mais cela m’a coûté.

Monsieur Hoctau revient sur ses pas. Il rentre comme prêt à articuler quelques paroles ; mais voyant qu’on parle de lui sans l’apercevoir, il se glisse dans un cabinet voisin, d’où il prête l’oreille.

CLARY.

Quelle différence entre Durimel et lui ! Ô maman ! Vous l’adoptez ! C’est vous qui faites mon bonheur et le sien. Le ciel même a conduit ici ce Français. Il vous chérit comme moi. moins de notre tendresse. Qu’il est il nous parle ! Il paraît bien sincère ! Tout ce qu’il dit, peint l’honnêteté et la vertu. Mon cœur aime son maintien, son geste, et son regard.

D’un ton plus timide.

Vous êtes toujours décidée en sa faveur, cela me fait tant de plaisir, que j’appréhende quelquefois de vous voir changer... Ce pays-ci est tout plein d’envieux...

MADAME LUZÈRE.

Ma chère enfant, puisqu’ tu l’as choisi, il est à toi. Je le crois digne de ton amour. En te le donnant, qu’il m’est doux de satisfaire à la fois mon cœur et ma reconnaissance. Sois avec lui égale, affable, complaisante. Préviens le moindre nuage qui pourrait en s’élevant obscurcir un seul de tes beaux jours. Nous n’avons point la force en partage ; une douceur affectueuse, voilà nos seules armes. Fuis les inégalités, évite les caprices, ils sont l’écueil de l’amour. Sous le joug de l’hymen, des torts d’abord insensibles et légers composent quelquefois la matière dangereuse des discordes. Il faut m’ouvrir toujours ton âme, afin que mes conseils préviennent ou dissipent tout ce qui pourrait ressembler aux orages.

CLARY, embrassant sa mère.

Oh ! vous n’aurez jamais cette peine-là.

MADAME LUZÈRE.

J’en accepte l’augure, ma chère enfant... Tu touches au moment où tu vas commencer un lien bien doux, mais non moins sérieux. Les devoirs d’une épouse vont succéder à ceux de fille. Ils sont plus importants, plus étendus, plus augustes. Élève, affermis ton courage, agrandis ton âme, dispose-la à tout événement. J’ai promis à M. Hoctau que dans vingt-quatre heures Durimel serait ton époux.

CLARY, se retirant d’entre les bras de sa mère, étonnée et confuse.

Dans vingt-quatre heures ! Dieu ! vous m’avez toute affaiblie... Je pense... Oh ! c’est trop tôt aussi.

MADAME LUZÈRE.

Pourquoi trop tôt ? J’ai toujours pensé qu’on ne mariait que trop tard deux personnes qui s’aiment. Cette ville est en proie à l’étranger... Vous avez besoin d’un protecteur, et...

CLARY.

Que vous me rendez confuse ! avec quel art, avec quelle tendresse vous veillez sur mon bonheur ! Ah ! vous savez que j’obéirai sans peine. Je connais ses vertus, elles me sont chères autant que sa personne, et ma confiance en lui égale mon amour.

MADAME LUZÈRE.

Tu le dois... Le voici qui vient fort à propos, au moment même où j’allais le faire appeler.

En riant.

Nous allons le mettre au comble de la joie... Comme il va déraisonner !

CLARY, émue.

Je suis toute troublée... Je ne sais pas... Je ne puis que me sauver.

MADAME LUZÈRE.

Non... Clary, Clary,

Durimel qui entre.

retenez-la, Durimel, retenez-la... Mais bon, la voilà déjà bien loin.

Scène IV

MADAME LUZÈRE, DURIMEL

DURIMEL.

On dirait que c’est ma présence qui cause sa fuite... Pardonnez, j’ai peut-être interrompu un entretien.

MADAME LUZÈRE.

Point du tout.

En souriant avec grâce.

Allez, c’est une folle enfant qui ne vous fuira pas toujours.

Prenant un ton plus noble.

Écoutez, Durimel ; il est temps de donner à votre mérite, à votre attachement à nos intérêts, à un autre sentiment que j’ai vu naître avec plaisir tout le prix que vous en attendez, et que je puis dire vous être dû.

Pendant ce temps Durimel laisse échapper des marques d’une douleur concentrée.

Mais qu’avez-vous ? Votre regard est sombre, inquiet... Vous souffrez intérieurement ; vous n’avez pas le visage que je voudrais vous voir pour les choses que j’ai à vous annoncer... Que signifie ce silence ?... Auriez-vous quelque nouvelle désagréable à m’apprendre, quelque retard, quelque faillite ? Nos fonds auraient-ils essuyé des revers entre les mains de quelqu’un de nos Correspondants ?

DURIMEL.

Non, Madame. Vos affaires me paraissent sûres. Hier je vous remis les registres dans un ordre exact, et qui les vérifie toutes.

MADAME LUZÈRE.

Mais à propos, je ne vous les avais pas demandés. Qu’est-ce que ceci veut dire, mon cher Durimel ? Avoir un front aussi triste, et dans quel moment ! Tous vos compatriotes, vainqueurs et remplis d’allégresse, se répandent en foule dans ces cantons. On ne célèbre plus que le nom français. Tout vous rit ; car on a beau voyager, le cœur est toujours du côté de la patrie, et le vôtre d’ailleurs n’a-t-il pas un secret pressentiment de ce que je veux lui annoncer ?

DURIMEL soupire.

À moi, quelque chose d’heureux !... Ah ! Madame, je ne m’en flatte plus.

MADAME LUZÈRE.

Vous êtes loin d’être dans votre état ordinaire. Non, ce n’est point là vous... Je respecte vos secrets... Je vais vous exposer les miens ; nous verrons après si les vôtres tiendront contre.

Après une courte pause.

Durimel, ce n’est pas devant moi que vous vous êtes caché d’aimer. Vos sentiments honnêtes vous ont acquis mon estime, ma entière confiance. Vous êtes Français, et vous n’avez point cherché à séduire ma fille ; je vous la donne. Demain sera le jour heureux que poursuivait votre attente.

DURIMEL, vivement.

Ah, Madame ! de quel coup venez-vous de me frapper, et dans quel moment ! Que vous êtes loin de connaître la situation de mon âme !... Oui, j’osais en secret embrasser le plus doux espoir... Clary ! Je l’adore... Mais au nom de tout ce que vous avez fait pour moi... Vous êtes sa mère, vous me chérissez ; dites, Clary m’aime-t-elle sincèrement ?... Autant que je l’aime... Parlez, femme, bienfaisante, qui vous êtes rendue mon Dieu tutélaire... Achevez, un mot va décider mon sort.

MADAME LUZÈRE.

Si je vous le dis ce mot, serez-vous plus sage, car je vous l’avouerai, je ne vous reconnais plus... Oui, mon cher Durimel, je vous fais cet aveu en toute assurance, le cœur de Clary est à vous.

DURIMEL, dans un transport.

Ah ! je puis donc défier le destin... Elle m’aime... Demain, je peux être son époux... et je la fuirais, et j’irais loin d’elle, mourir triste, désespéré... Non, dois-je payer de ma tête l’instant du bonheur... Je resterai... Je mourrai content.

MADAME LUZÈRE, interdite.

Que dites-vous ? Vous avez jeté l’effroi dans mon âme.

D’un ton timide.

Vous n’êtes point un insensé, hélas ! feriez-vous malheureux ?

DURIMEL.

Si je le suis... Ah !... Vous me donnez votre fille. Mais me connaissez-vous ? Vous pourriez du moins soupçonner qu’un homme qui s’expatrie, n’abandonne point sans sujet le lieu chéri de sa naissance. Qui fait qu’un seul mot prononcé ne révoquerait point l’aveugle penchant qui vous parle en ma faveur ; si Clary, elle-même, ne rougirait pas, ne me rejetterait point ?...

MADAME LUZÈRE, avec tendresse.

Vous, mon cher Durimel !... Non, je ne puis me tromper. Si je n’ai jamais cherché à vous faire rompre le silence que vous avez toujours gardé, c’est que la première impression que vous avez faite sur nos âmes a répondu pour vous. Elle s’est gravée chaque jour plus profondément dans nos esprits. J’ai respecté votre secret, sûre qu’avec vos vertus on n’a point un cœur coupable. J’ai descendu dans le vôtre ; je l’ai bien étudié. Par ce que vous êtes, je juge de ce que vous avez été... Époux de Clary, vous devenez mon fils, oui vous l’êtes... Gardez maintenant votre secret, ou échangez-le dans mon sein, vous êtes libre.

DURIMEL.

Vous allez tout savoir... J’allais vous quitter... Madame, si j’ai le courage de parler, prenez celui de m’entendre.

Ils s’asseyent.

Je suis fils d’un soldat. Élevé loin des yeux de mon père, j’ai rarement joui du bonheur de l’embrasser. L’infortune a promené sa vie dans presque tous les lieux où s’est établi le théâtre de la guerre. À seize ans, dépourvu de ressources, emporté par l’exemple, je suivis la carrière des armes, mais je n’eus pas la consolation de me trouver dans le Régiment où servait mon père. Le sien passa les mers, et depuis ce jour je fus privé de ses nouvelles. Dans le métier pénible des armes, mon courage ne fut point abattu ; mais que j’eus de fréquentes occasions de l’exercer ! J’étais tombé sous un Colonel, le plus dur, le plus inflexible des hommes. Son plaisir était d’accabler de son autorité tous ses subalternes : exact au service, cinq années de patience avaient ployé mon âme sous son joug de fer... Arrive un instant fatal... Injustement molesté, mon sang bouillonne... Je veux répondre, et me sens frapper... Diffamant outrage qui fait encore rougir mon front !... Non, je n’ai pu le dévorer. Un mouvement involontaire fit mouvoir mon bras pour me venger... Hélas ! Je reconnus bientôt quel était mon esclavage... Emprisonné, je fus forcé de saisir le seul instant qui m’offrait la fuite. Je me trouvai dans le même jour poursuivi, dénoncé, déserteur, jugé à mort... Errant, fugitif, j’arrive sur cette frontière. Le bonheur semble me sourire en m’offrant chez vous un asile dont je jouis en paix pendant sept années ; mais au moment le plus désiré, le plus beau de ma vie, la guerre amène en ces lieux le même Régiment qui porte mon Arrêt : mes Juges sont à votre porte, Madame ; une fois reconnu, je n’ai plus qu’à mourir. Voyez ce que je dois faire. Si je fuis, je m’arrache le cœur, et pour qui irais-je vivre ? Non, il est un charme plus puissant qui m’attache ici ; mais sans vous, sans Clary, depuis trois jours je serais disparu.

MADAME LUZÈRE.

Mon cher Durimel, un instant, permettez que je recueille mes sens... Ma tête est troublée.

Après un silence.

Je crois que la fuite serait plus dangereuse que le séjour de ma maison. Des Soldats remplissent au loin la campagne. Ces Régiments ne feront que passer, et cet asile-ci est sans doute préférable à tout autre... Ô Dieu ! Que m’avez-vous appris ?

DURIMEL.

Je voudrais ne vous causer que de fausses alarmes. Je vais troubler la paix de vos jours pour récompense de votre tendresse. Il est vrai que j’ai entendu dire que le Régiment avait beaucoup souffert. Le temps a dû moissonner plus de la moitié des Chefs et des Soldats. À la faveur du renouvellement, j’espère n’être pas reconnu. Daigne le ciel, dont j’implore la clémence, sauver de la mort un cœur qui n’existe que pour Clary...

Avec attendrissement.

Que depuis un instant surtout, la vie m’est devenue chère !

MADAME LUZÈRE.

Ah ! mon fils, n’envisageons point le malheur, songeons plutôt à l’éloigner. Ne mettez point le pied hors de cette maison. Évitez la vue de tout le monde. Renfermez-vous dans un endroit inaccessible à toutes les recherches, demeurez-y caché...

DURIMEL.

Mais Clary alarmée me demandera partout. Comment se dérober à ses yeux ?... Elle soupçonnera peut-être...

MADAME LUZÈRE.

Ô Dieu !... Ménagez cette âme sensible... Gardez-vous de laisser échapper le moindre mot. Son effroi nous trahirait, son effroi lui causerait la mort. Nous lui raconterons le danger lorsqu’il sera passé. Il faut même ne pas trop paraître vous dérober à sa vue ; épargnez-lui tout sujet d’alarmes. Paraissez à ses yeux, mais sans imprudence ; prenez un air assuré, et que votre maintien...

Scène V

MADAME LUZÈRE, DURIMEL, UN DOMESTIQUE

LE DOMESTIQUE.

Madame, le Régiment est entré, et les Compagnies se répandent dans chaque quartier. Voici deux billets de logement d’Officier qu’on vient d’envoyer.

MADAME LUZÈRE, prenant les billets.

Allez, tout de suite, leur préparer les deux chambres au bout du corridor, et que rien n’y manque.

Le Domestique sort.

Scène VI

MADAME LUZÈRE, DURIMEL

DURIMEL.

Ah ! que vous allez trembler pour moi !... Que n’avez-vous placé votre tendresse envers un autre moins infortuné !

MADAME LUZÈRE.

Pensez-vous que je ne vous chérirais qu’heureux ?... Me feriez-vous cette injustice ?... Vos peines ne sont-elles pas les miennes ?... Allons, du courage.

D’un ton vrai et animé.

En vérité, mon cœur ne recèle aucun noir pressentiment, et tout ceci ne fera dans quelques jours que donner un nouveau degré d’intérêt au charme de nos entretiens.

DURIMEL.

Vous êtes tout pour moi, vous consolez mon cœur, vous fortifiez mon âme. Que n’ai-je ici le cher auteur de mes jours ! il ajouterait à l’expression de ma reconnaissance ! Qu’est-il devenu, ce bon père, que j’ai par tout redemandé en vain !... S’il vit encore !... S’il savait que son fils !... Je n’y songe jamais que je ne me sente oppressé d’un poids...

Il porte sa main sur sa poitrine, puis à ses yeux comme pour y essuyer une larme.

MADAME LUZÈRE.

Mon ami, il faut vous retirer sur le champ dans le cabinet, derrière le Magasin. Demeurez-y invisible. Calmez vos frayeurs. Reposez-vous sur moi. Je parlerai à Clary, et mon œil attentif veillera sur tout le reste.

Ils sortent.

Scène VII

MONSIEUR HOCTAU

Il sort du cabinet sur la pointe du pied. Il regarde s’ils sont partis. Il est dans l’attitude d’un homme qui attend le moment propice pour s’esquiver.

Ce que je viens d’entendre est bien bon pour moi. L’espérance renaît dans mon cœur. Oh ! pour le coup je l’emporterai sur lui, et j’ai de quoi me venger.

ACTE II

Scène première

SAINT-FRANC, VALCOUR

Deux domestiques, dans le fond du Théâtre, transportent des porte-manteaux.

Saint-Franc et Valcour s’avancent dans l’attitude de deux Militaires qui conversent.

VALCOUR.

Que nous sommes fortunés ! Quoi ! nous tombons tous deux chez une veuve dont la fille est un ange. Chevalier ! comme nous allons être d’accord !... La maman est bien ton affaire... Il me semble déjà te voir dans un charmant tête-à-tête, rappelant les moments les plus curieux... Mais elle a encore l’air fort appétissant au moins... d’honneur, ce doit être pour toi une poulette de quinze ans.

SAINT-FRANC.

Quelle légèreté ! Quelle folie ! À peine a-t-il fait le premier pas dans une maison, la mère et la fille sont déjà convoitées.

D’un ton ferme.

Valcour, vous ne cherchez que le plaisir de triompher des femmes, dans un pays, morbleu ! où nous avons des hommes à combattre.

VALCOUR.

Eh ! nous ne les en battrons que mieux. Je sens que l’amour me transforme en héros. Il m’amuse, il m’enflamme... En attendant le jour d’une bataille, dis-moi, était-il possible de mieux rencontrer ? As-tu jamais vu un tour de visage plus joli, une taille plus fine, plus élégante, mieux prise, un air aussi animé ; et cette tresse adorable qui lui sert de diadème ?... Foi de Militaire, j’en suis transporté. Notre devoir est de servir la patrie et les belles. Les myrtes de l’amour s’entrelacent avec souplesse aux lauriers de Mars. Ami, je veux subjuguer cette beauté divine, et puis j’irai foudroyer l’ennemi tant qu’on voudra.

SAINT-FRANC.

Jouer le rôle d’amoureux sans passion peut-être...

VALCOUR.

Non, ses charmes ont embrasé ce cœur inflammable.

SAINT-FRANC.

Quel cœur ! À chaque ville, le voilà pris ! Mais, Valcour, sachez que nous sommes ici dans une maison respectable.

VALCOUR, d’un ton ironique.

Aussi mon amour est-il très-respectueux.

SAINT-FRANC.

Cette fille est honnête, vertueuse.

VALCOUR.

Assurément, j’adore la vertu, mais beaucoup...

SAINT-FRANC.

Elle appartient à sa mère...

VALCOUR.

Oh ! j’espère bien la lui rendre...

SAINT-FRANC.

Songez au désastre que cause presque toujours une fantaisie désordonnée...

VALCOUR.

À moi, quelque désastre !

SAINT-FRANC.

À vous-même. Comptez-vous pour rien de rendre une fille malheureuse, et le repentir plus cruel que toutes les larmes que vous aurez fait verser ?

VALCOUR, persifflant.

Une fille malheureuse entre mes bras !... Je ne connaissais rien de plus plaisant que tes réflexions ; tu redoubles, ma foi, ma gaieté.

SAINT-FRANC.

Ah ! Valcour, que la probité embrasse d’objets...

VALCOUR.

Voilà le vieux Prédicateur du Régiment qui commence son exorde... Va, le meilleur Sermon serait de me planter sur la tête vingt-cinq de ces dernières années qui te chagrinent et te pèsent... Comme je prêcherais alors !

SAINT-FRANC, froidement.

Brisons là-dessus.

VALCOUR.

Soit... Tu as aussi une fureur morale.

SAINT-FRANC.

Le Conseil m’a paru fort irrité de cette nouvelle désertion.

VALCOUR.

Vraiment, vingt-sept en trois jours, et dans la même Compagnie. Qu’on vienne à présent demander la grâce du premier qui sera pris.

SAINT-FRANC.

Ah ! s’il faut un exemple, quel est affreux de le donner ! Quelle loi terrible ! On tourne contre leurs têtes les mêmes armes, qui souvent leur ont valu des victoires. J’ai adhéré, il est vrai, à la résolution que nous avons prise de ne plus nous intéresser pour aucun ; mais, cher Valcour, vous ne sauriez imaginer le frémissement que me cause ce sanglant appareil. Au seul nom de Déserteur, mes sens sont émus, bouleversés. Songez donc que c’est moi qui suis forcé de donner à chaque fois le signal de mort. Aucun de vous ne les approche de si près... Leurs derniers regards fixent les miens, et leur sang rejaillit jusques sur moi... Ils sont coupables puisqu’ils ont bravé les Ordonnances du Prince ; mais croyez qu’ils en est plus dignes de pitié que de mort : nous parlons à notre aise, nous les condamnons de même. Il faudrait que vous eussiez été tous simples soldats, comme moi, pour mieux les juger.

VALCOUR.

Dieu me garde d’en juger aucun. Qu’on leur casse la tête, qu’on leur fasse grâce, qu’ils désertent ou qu’ils servent, que m’importe ? Il s’en sauve aujourd’hui cinquante, demain il nous en reviendra cent de chez l’ennemi. Je conçois que c’est quelque chose de singulier que tous ces enrôlements forcés. Être Officier ! ah ! de grand cœur. C’est l’honneur, le courage, c’est l’amour du Monarque, c’est la liberté même qui nous conduit à la victoire ; et que nous sert d’être à côté d’une foule d’hommes, soldats involontaires, qu’il faut traîner sous le fouet de la discipline. Pourquoi accorder à de pareils gens l’honneur d’être tués dans les batailles ? Que ne les renvoie-t-on plutôt labourer le champ de leurs pères ? À nous seuls devrait appartenir la gloire et le danger des combats. Le nom de Déserteur serait certainement un nom ignoré... Il me vient une idée. Trente Officiers valent bien, je crois, un bataillon ? Ne pourrions-nous, unis en bravoure, représenter une Armée entière, former un seul corps audacieux, intrépide, impénétrable ? Aussi prompt que terrible, il volerait avec la victoire ; elle serait assurée. Pas un ne reculerait d’un pouce sur le terrain, et le champ de bataille pourrait être couvert de morts, mais ne serait jamais désert.

SAINT-FRANC, souriant.

J’aime cette fougue guerrière... Elle vous fera heureux. Ils moissonneront des lauriers, ceux qui marcheront sur vos traces. Mais, croyez-moi, cher Comte, tel Soldat est aussi brave que son Officier, et n’a point les mêmes motifs pour l’être. Lorsque le soldat déserte, c’est le plus souvent la faute des Chefs. Ils ne se mettent pas assez à la place du malheureux qui se trouve engagé. Ils signent pourtant l’arrêt de sa mort ; ils se rejettent sur la loi subsistante. Cette loi, comme bien d’autres, agit dans toute sa rigueur, sans être jamais bien appréciée ; elle paraît respectable, lorsqu’elle est émanée d’un siècle dont on rougirait de porter les habits.

VALCOUR.

On dirait que c’est moi que tu veux gronder de tout cela. Ai-je fait la loi ? Puis-je l’anéantir ? Si tout le monde avait mon cœur, on pourrait... Mais voici notre charmante hôtesse... Allons vieux Chevalier, je vais porter pour toi les premiers compliments.

Scène II

MADAME LUZÈRE, SAINT-FRANC, VALCOUR

VALCOUR.

Le hasard, Madame, arrange les événements quelquefois beaucoup mieux que nous ne ferions nous-mêmes. En vous voyant nous lui rendons mille actions de grâce. C’est lui qui nous a conduits chez la beauté même. Il fait que nous avons des yeux faits pour la reconnaître, et des cœurs disposés à lui rendre nos hommages.

MADAME LUZÈRE.

À ces paroles, on reconnaît un Français. Jamais rien que de flatteur n’échappe de leur bouche.

VALCOUR.

Puisque vous les connaissez, je me représente avec un plaisir avant-coureur des plus exquis voluptés que rien ne nous manquera, n’est-il pas vrai... Rien, absolument rien.

MADAME LUZÈRE, avec grâce.

Vous l’avez dit... Il est juste de vous procurer du repos, car vous autres, Messieurs, n’en avez pas toujours. L’appartement que j’ai fait disposer est en état de vous recevoir, et vous pouvez vous faire conduire.

VALCOUR.

Vous êtes adorable !... Pourvu que notre chambre soit voisine de la vôtre, telle qu’elle sera, nous la trouverons délicieuse. Nous autres Militaires savons nous arranger avec toute la complaisance possible ; mais aussi, n’allez pas nous reléguer dans un canton éloigné. Je n’aime pas la solitude, moi. On m’a comme cela parfois attrapé... Messieurs les Germains ont des corps de logis d’une longueur qui ne finit point, et ils vous exilent encore tout au bout, comme un pestiféré... Je suis doux, doux comme un mouton, pour peu qu’on me flatte, mais fier, implacable, si l’on me fâche... Nous vivrons ensemble bons amis, je l’espère ; et pour cimenter amicalement notre charmante union, permettez, chère mère, que je vous embrasse...

MADAME LUZÈRE, du ton de la plaisanterie.

Oh ! nous pouvons être fort bons amis sans cela...

VALCOUR.

J’entends... Vous êtes née discrète, prudente... J’aime fort aussi la discrétion ; cette vertu rare m’est échue en partage, d’honneur.

À Saint-Franc, qui hausse les épaules.

Mais, Major, on dirait que tu nous fais la mine... Eh ! Madame, vous n’en voyez pas la cause ? Où est donc cette chère enfant ; dont la taille divine, le regard enchanteur, la physionomie angélique ?... Pourquoi n’est-elle pas à vos côtés ?... D’où vient que l’amour fuit ta mère ?... Serait-ce par vos ordres ? Cela crierait vengeance... Il vient de me dire mille choses passionnées pour elle... N’allez pas la lui cacher ; il est véhément, et dans son courroux tout serait perdu.

SAINT-FRANC, levant les épaules.

Il extravague ! Allez, Madame, ce ne sont que des mots. Cette jeunesse est pétulante, inconsidérée... Il faut qu’elle évapore ses folies. Elles sont faites pour frapper l’air, rien de plus. Notre probité, d’ailleurs, ne saurait être suspecte ; et sur ma parole, vous n’aurez point à vous plaindre de vos hôtes.

MADAME LUZÈRE.

Je n’en attends certainement rien que d’honnête. Monsieur le Chevalier, non, je ne vous cacherai point ma fille. Elle est élevée de façon à la laisser paraître en toute sûreté.

Elle appelle.

Frédéric, dites à Clary que je la demande.

À Saint-Franc.

Vous ne savez pas qu’elle est, pour ainsi dire, mariée. Le jour de demain lui donne un époux...

VALCOUR.

Vous la mariez, cette charmante enfant, et si promptement ! Mais voilà un tour vraiment perfide... Ah ! chère mère, de grâce, point tant de précipitation... Croyez-moi, il sera temps de conclure la noce lorsque nous serons partis.

SAINT-FRANC.

Ne différez pas, Madame, de la rendre heureuse. Sans doute vous lui trouvez un bon parti ?

MADAME LUZÈRE.

On ne sait pas meilleur.

SAINT-FRANC.

Eh bien, concluez au plus vite.

VALCOUR.

Mais c’est vous, maman, qui faites ce mariage-là... Elle n’aime pas le futur prodigieusement, je gage... n’est-il pas vrai, elle ne l’aime pas ?

MADAME LUZÈRE.

Pardonnez-moi, beaucoup...

VALCOUR.

Non, non, je vous dis... Elle s’imagine qu’elle l’aime... Elle peut bien avoir pour lui un certain penchant, parce qu’un mari, dans tout pays, est chose commode ; mais c’est bien loin, par exemple, de ce que quantité de filles ont ressenti pour moi... C’était un transport, un affolement !

MADAME LUZÈRE, en souriant.

Dont elles ont été bien récompensées, je pense.

Scène III

MADAME LUZÈRE, SAINT-FRANC, VALCOUR, CLARY

Clary fait une révérence profonde, et va se ranger les yeux baissés, à côté de sa mère.

VALCOUR, allant à Clary.

La voici, la voici... celle dont les yeux lancent des traits toujours sûrs et vainqueurs. Quelle florissante jeunesse ! quel éclat ! Eh bien, Major... Elle me paraît encore embellie... C’est ma préférence... Vois quelle aimable rougeur monte sur son front... Ô cette belle main si douce ! il faut qu’elle reconnaisse tout le feu de mon cœur.

Il veut lui baiser la main.

CLARY, retirant sa main avec dignité et froidement.

Monsieur... réservez pour d’autres... je vous prie.

MADAME LUZÈRE.

Monsieur l’Officier, de l’honnêteté, un peu plus de retenue...

VALCOUR, avec légèreté.

Quoi ! ce serait un crime d’oser ravir la plus innocente faveur... Mais cela ne se refuse point... Charmante, regardez-moi ; ce n’est point un Germain empesé et ridicule qui soupire à dix pas de son idole ; c’est un Français...

CLARY.

On le voit bien.

SAINT-FRANC, avec dignité.

Mon ami, songe que tu représentes la Nation, que c’est toi qui la calomnierais chez l’Étranger. L’Officier français n’est pas déjà en trop bonne réputation dans ce pays, et tu dois...

VALCOUR.

L’adorer ! Vénus et l’Amour même ne furent jamais aussi séduisants. Les doux rayons qui partent de ces yeux que je juge tendres à travers leur fierté, subjugueraient dignement le plus brave Officier de l’armée ;

Montrant Saint-Franc.

lui ou moi... Je représente ici la Nation ; je m’en flatte. On peut dire sans vanité que les Français sont les hommes les plus aimables de la terre. Eux seuls savent connaître le prix de la beauté, l’encenser, la servir, la chanter. Où sont les cœurs plus faits pour éprouver l’amour, pour savourer la volupté, plus savants dans l’art de l’embellir, de la varier ?... Un Français est seul digne de vos charmes... On vous destine un mari : quel homme est-ce ? Un Bourgeois, sans doute, un Allemand, un Allemand !

Il ricane.

Épouser un Allemand !... Je serais presque jaloux si je n’étais ce que je suis.

SAINT-FRANC.

Quel verbiage ! Eh, mon ami, viens et laisse en paix cette honnête famille... C’est assez déraisonner...

VALCOUR.

Que tu es fâcheux !

SAINT-FRANC.

Viens, te dis-je , le temps nous est cher.

VALCOUR.

Vraiment oui, car je puis être tué demain... Je ne ferai plus alors... À mon âge, le temps est très cher, tu l’as fort bien dit ; un Militaire ne doit pas soupirer comme un Bourgeois.

SAINT-FRANC.

Tu dois me suivre ; j’ai à t’entretenir d’affaires plus importantes. L’heure nous appelle.

Valcour se laisse un peu entraîner.

VALCOUR, tournant les yeux vers Clary.

Elle ne fait pas, d’honneur, tout ce qu’elle vaut. Je n’ai point vu de Françoise qui lui fût comparable... Avec un aussi beau teint, un tour de tête si noble, si gracieux, s’aller marier sans réflexion !... Je le dis tout haut, et je m’en rends même garant, elle est toute formée pour épouser un Officier... oui, un Officier français.

SAINT-FRANC, l’entraînant.

Veux-tu rendre ce nom odieux ?

Le prenant par le bras.

Valcour, tu me feras, ou parbleu, je me fâcherai.

VALCOUR.

On m'enlève !

Scène IV

MADAME LUZÈRE, CLARY

CLARY.

Quel étourdi ! Et c’est un pareil écervelé qui commande à des hommes !

MADAME LUZÈRE.

C’est ainsi que l’on traite le faible dans ses propres foyers.

CLARY.

Le vieil Officier me paraît un bien digne homme.

Scène V

MADAME LUZÈRE, CLARY, DURIMEL

DURIMEL, à part.

Les sont rentrés. Voici le moment que j’attendais avec tant d’impatience. Je peux paraître enfin...

MADAME LUZÈRE, l’apercevant, à voix basse.

Vous, Durimel ! Imprudent ! Allez... retirez-vous...

CLARY.

Que voulez-vous dire, maman ?

MADAME LUZÈRE, avec contrainte.

Rien, ma fille.

CLARY.

Mais vous aviez quelque chose à dire, que vous avez tout de suite retenu,

À Durimel.

et vous aussi... Vous êtes troublé... Je ne suis plus tranquille. Pourquoi n’avez-vous pas voulu venir avec moi devant ces Officiers, vos compatriotes ? Pourquoi vous tenir enfermé ? Nous ne sommes que des femmes, vous êtes un homme, et vous les auriez contenus.

DURIMEL, vivement.

Contenus ! Est-ce qu’ils auraient...

Se remettant.

J’aurais bien voulu vous obéir, chère Clary ; mais...

MADAME LUZÈRE.

Ma fille, as-tu oublié tout ce que je t’ai dit à ce sujet ? Laisse agir Durimel, laisse-le à lui-même ; ne te mêle de rien, je t’en supplie. Tu fais que je n’agis que pour ton bonheur, tu dois en être assurée.

CLARY, se penchant vers sa mère.

Voilà qui est fait... Je respecterai en tout vos volontés.

MADAME LUZÈRE, les prenant par la main.

Embrassez-vous, mes chers enfants, embrassez-moi... Que toutes les heures de votre vie vous payent un nouveau tribut de félicité. En formant ces nœuds, méritez les faveurs du ciel, en lui offrant deux cœurs vertueux, unis pour célébrer ses bienfaits.

DURIMEL, passionnément.

Ah, Clary !

MADAME LUZÈRE, prenant la main de sa fille, et la donnant à Durimel.

Je vous la donne.

CLARY, avec tendresse.

Et moi aussi... Avec ce cœur.

DURIMEL, un peu triste.

Puisiez-vous, en faisant mon bonheur, assurer le vôtre ! Quel que soit mon destin, vous vivrez dans ce cœur jusqu’au dernier instant de ma vie.

CLARY, douloureusement.

Ah, Durimel ! de quel ton me parlez-vous de vos derniers moments ? Auriez-vous de tristes présages ? Est-ce en ce jour, que vous devez m’offrir cette image funeste ?

Durimel selle ses lèvres sur sa main dans un silence touchant.

Scène VI

MADAME LUZÈRE, CLARY, DURIMEL, VALCOUR

Valcour est entré sur la pointe du pied pour les surprendre.

VALCOUR, à part, dans le fond du Théâtre.

Je me suis échappé de cet impitoyable Major.

Haut, et s’avançant subitement.

Pas mal pour un Allemand... pas mal... En vérité, je ne l’aurais jamais cru.

MADAME LUZÈRE, effrayée, à part.

Ô Dieu ! protège-le.

VALCOUR, d’un ton avantageux.

Mais, Mesdames, c’est donc pour me jouer de la sorte qu’on me relègue aux antipodes ; là-bas, au bout du monde... Ah ! vous me rendrez méchant, je vous en avertis. J’ai ambitionné l’honneur d’être votre voisin, et vous me traitez aussi cruellement... Voilà donc Monsieur l’épouseur ?

Il tourne autour de Durimel.

Mais il n’a pas l’air si germanique ; il n’est pas trop mal tourné... Je commence même à le croire dangereux.

À Durimel.

Sérieusement, voudrais-tu te rendre mon rival ?... Tu n’y gagneras rien ; va, mon ami, on ne tient pas contre mes pareils.

MADAME LUZÈRE.

Monsieur l’Officier, mais vous êtes incivil ; un homme d’honneur en agit autrement. De grâce, laissez-nous. Vous avez votre appartement, c’est pour vous y retirer...

VALCOUR.

C’est dans le cœur de cette belle enfant, dans ce joli petit cœur que nous voulons faire retraite. Nous ne prendrons plus désormais d’autre asile, et nous nous y logerons malgré vous, sévère maman. C’est là notre droit de conquête, et celui dont nous sommes le plus jaloux.

Il saisit la main de Clary.

Incomparable ! vous voyez un homme idolâtre de vos attraits ; et si j’avais une couronne, ce serait pour en orner ce front charmant...

CLARY, voulant retirer sa main.

Vous êtes... vous êtes insoutenable. Savez-vous bien que nous allons tous vous détester avec ces tons-là... Je commence déjà à ne vous plus regarder qu’avec horreur.

VALCOUR.

Avec horreur !... Mais voici du délicieux... Oh ! ce mot-là vaut quelque chose.

CLARY, le repoussant.

Laissez-moi.

VALCOUR.

Bon ! bon ! je connais le petit manège.

MADAME LUZÈRE, allant à Valcour.

Monsieur !... vous vous oubliez.

VALCOUR, à Durimel, qui se met entre deux.

Que fais-tu là, avec tes deux gros yeux fixés sur moi ?

DURIMEL, fièrement.

Ne me faites pas répondre.

VALCOUR.

Mais, ferais-tu impertinent, Monsieur le futur ?...

DURIMEL.

C’est vous que je punirais de l’être, et sans cet uniforme qui vous rend si hardi...

VALCOUR.

Il menace, ma foi... Ceci est trop plaisant... C’est un des nôtres, je pense... Serais-tu Français ?

MADAME LUZÈRE, prenant Durimel par le bras.

Durimel, retirez-vous... sortez.

DURIMEL.

Être forcé de se taire !... Mon sang bouillonne !

VALCOUR, avec dédain.

Ah ! il me cède la place... Ce début est singulier !... J’espère qu’il ne se montrera pas au festin de la noce, cela me paraît très essentiel pour lui... Mais non, Madame, qu’il reste, je suis curieux... Nous avons à nous parler.

Il va à Durimel.

MADAME LUZÈRE, faisant signe à Durimel de ne point répondre.

Clary, emmenez-le.

CLARY, prenant Durimel par le bras, et prête à pleurer.

Comme un habit bleu les rend insolents !... Venez, mon cher Durimel.

VALCOUR, se retournant, et courant après Clary.

Ah ! fugitive, vous croyez aussi m’échapper, mais...

MADAME LUZÈRE, retenant Valcour fortement, et avec indignation.

Monsieur, vous oubliez que vous êtes chez moi... Quels sont ici vos droits ?... Vous déshonorez votre rang, et ce que vous faites est d’une lâcheté insigne.

DURIMEL, en sortant.

Il pourrait se trouver un moment qui rabattra tant l’impudence.

Scène VII

MADAME LUZÈRE, VALCOUR

VALCOUR, toujours retenu.

Mais, Madame, dites-moi, je vous prie : est-ce que nous faisons la guerre ensemble ?... Vous êtes forte au moins.

MADAME LUZÈRE, toujours du même ton.

Monsieur, je ne reconnais plus en vous un homme d’honneur, et de ce pas j’irai partout répandre contre vous mes plaintes.

VALCOUR, avec fatuité.

C’est-à-dire publier ma gloire et le triomphe de la beauté... Mais on n’a jamais fait tant de bruit pour si peu de chose... Adoptez un peu les mœurs françaises... D’ailleurs, à peine suis-je posté devant la ville... Nous n’en sommes pas encore à la capitulation.

MADAME LUZÈRE.

Il m’est impossible de répondre à un pareil langage. Allez, Monsieur, et sachez que nous mettons au rang des plus tristes malheurs de la guerre, la nécessité où nous sommes de vous ouvrir nos asiles.

Scène VIII

VALCOUR, seul

Toutes ces femmes, au premier abord, s’effarouchent, crient, tempêtent ; peu à peu elles s’humanisent, s’apprivoisent, deviennent douces, douces tant qu’on en tombe las !... Cet original, avec son air mari... Il m’a paru Français... C’est quelque réfugié... Ma foi, nous jouerons la comédie... Le pauvre diable ! Il ne faut pas le tuer... Qu’il végète maritalement sous cette zone pesante ; je suis seulement curieux de pousser un peu l’aventure. Il faut bien s’amuser à quelque chose en garnison, sans quoi l’on périrait d’ennui.

ACTE III

Scène première

SAINT-FRANC, MADAME LUZÈRE

SAINT-FRANC.

Je vous demande mille pardons, Madame ; c’est un étourdi dont le cœur n’est pas méchant ; mais tout nouvellement échappé de la cour, il outre la folie française, il se croit tout permis ici. Cependant, comme je lui connais des sentiments d’honneur, de la raison même par intervalle, je vous proteste qu’à l’avenir...

MADAME LUZÈRE.

N’en parlons plus, Monsieur le Chevalier : s’il nous a causé quelque désagrément, votre honnêteté fait réparer ses fautes. Si tous les Militaires vous ressemblaient, on endurerait les malheurs de la guerre avec bien plus de résignation.

SAINT-FRANC.

Il n’y a qu’une jeunesse insensée, qui puisse se faire un jeu d’un métier aussi sérieux et qui doit faire couler nos larmes, quels que soient nos succès. C’est bien assez d’obéir à la nécessité terrible qui nous ordonne, dans les batailles, de fermer l’oreille aux cris de la nature et de la pitié, sans encore outrepasser les ordres dans les moments de relâche qui nous sont accordés. Ô devoir des combats ! devoir cruel ! lorsque il faut te remplir, j’impose à peine silence à ce cœur qui se soulève ; mais la patrie commande, je dois l’exemple au Soldat ; je ne suis plus que le bras du Prince qui ordonne le carnage ; c’est lui qui en répondra devant le Juge des Rois. Mais aussi dans les intervalles de ces sanglantes calamités, je redeviens homme et me sens un besoin de paix. Mon âme soupire après quelque action généreuse. Je tâche, en soulageant l’humanité souffrante, de réparer les maux dont j’ai été le fatal et l’aveugle instrument. Ah ! comment le triste spectacle de la guerre, en offrant des scènes si douloureuses, ne rendrait-il pas le cœur de l’homme plus tendre et plus sensible ?

MADAME LUZÈRE.

Avec des sentiments aussi nobles que vous avez dû fermer de plaies sanglantes, essuyer de larmes amères, épargner de calamités !... Mais vous devez être heureux, car on l’est dès qu’on se plaît à faire le bien...

SAINT-FRANC.

J’ai eu le bonheur d’apprendre à réfléchir en avançant en âge. L’infortune, en premier lieu, me fit prendre les armes, l’habitude m’en a fait dans la suite un pénible devoir. Le ciel m’a favorisé dans les combats. Je ne puis pas dire cependant avoir vécu heureux, à moins qu’on ne le soit en s’élevant au-dessus de son sort.

MADAME LUZÈRE.

Cependant le rang que vous occupez peut avoir des avantages dignes d’être enviés. Il me semble qu’un Officier, dans plus d’une occasion, joue un rôle distingué.

SAINT-FRANC.

Il est vrai, Madame, que cette place peut récompenser un vieux Militaire de ses longs services. De simple Soldat, je suis parvenu au grade d’Officier. Incorporé depuis cinq ans, dans un autre Régiment que celui où je fis l’apprentissage de la guerre ; resté presque seul de tant d’autres moissonnés à mes côtés, j’ai remporté des Drapeaux qui ont animé les serpents de l’envie. Il m’en a coûté d’obtenir la place de Major. Il a fallu la défendre contre ceux qui la briguaient. Elle m’a fait des ennemis plus implacables, plus dangereux que tous ceux que j’ai combattus. Le Colonel me hait, et sa haine, que j’ai bravée, veille et saisit le moindre prétexte pour éclater. Valcour, dont l’esprit est si léger, est plus juste que son père. Son cœur est droit, son âme est noble ; il s’est montré dans tous les temps mon défenseur, je lui dois beaucoup... Mais, croiriez-vous que la moitié des Officiers, placés, sans aucun service, à la faveur de leur naissance, croiriez-vous, dis-je, qu’ils souffrent de me voir à leurs côtés ? Je les entends souvent dire derrière moi : ce n’est qu’un Officier de fortune. Ils se souviennent de mon obscure origine, ils oublient les cicatrices dont ce sein est couvert.

MADAME LUZÈRE.

Quoi ! des Guerriers qui suivent ensemble une carrière glorieuse, qui servent une mère commune, la patrie, connaître l’envie !

SAINT-FRANC.

Mais, Madame, ce n’est point là le chagrin qui dévore mon cœur. Ma raison me met aisément au-dessus de ces injustices, hélas ! trop familières aux hommes. Je me suis fait dès longtemps une loi de voir en dédain leurs petites passions. Que des peines plus secrètes me consument ! Elles sont réelles, elles ne sont point nées de l’ambition, elles sont filles de la nature... Mais pardon, j’oubliais que je ne vous entretiens que de moi... Ce n’est pas en votre présence que je dois gémir ; est-ce à moi de troubler la sérénité de votre âme ? Vous me semblez heureuse... Vous êtes mère d’une enfant qui doit combler votre félicité... Vous touchez au moment le plus beau de la vie, et pour elle, et pour vous... Elle est belle et paraît si douce !... Vous êtes prête enfin à la marier. Prenez bien garde, Madame, de vous tromper au choix de son époux... Qu’il serait cruel de lui voir contracter un lien funeste qui serait l’infortune de sa vie !

MADAME LUZÈRE.

Heureusement que le jeune homme à qui je la destine, réunit les plus excellentes qualités ; s’il ne lui apporte pas les mêmes biens, qui composent la dot de ma fille, je le regarde comme plus riche par les vertus qu’il possède.

SAINT-FRANC.

Ses mœurs vous sont donc bien connues ?

MADAME LUZÈRE.

Depuis sept ans, elles ne se sont point démenties.

SAINT-FRANC.

Il vous aime... Il vous respecte.

MADAME LUZÈRE.

Comme si j’étais sa mère.

SAINT-FRANC.

Il mérite d’être heureux... Jouissez de votre bonheur.

MADAME LUZÈRE, en soupirant.

Ah, Monsieur ! l’apparence du bonheur est souvent trompeuse. Ma félicité n’est pas si grande qu’elle vous le paraît. Chacun a ses peines, et plus elles sont renfermées en nous-mêmes, plus leur pointe est pénétrante...

SAINT-FRANC.

Comment, Madame ?

MADAME LUZÈRE, d’un ton un peu contraint.

On a souvent de certains intérêts pour ne pas tout dire. N’est-il pas vrai qu’il faut bien se connaître avant de risquer une confiance qu’on voudrait quelquefois hasarder ?... Vous vous attendrissez.

SAINT-FRANC.

Je sens ce que vous dites, Madame. On brûle quelquefois d’épancher son âme, parce qu’on soulage ainsi l’amertume dont elle est remplie. Ce cœur, comme le vôtre, a besoin de s’ouvrir. Je ne trouve guère parmi ceux qui m’environnent de confident intime. La plupart des amis que j’avais, m’ont devancé dans la tombe, et près d’y descendre, irais-je encore former de nouveaux liens pour les voir rompre aussitôt ! Je ne vois autour de moi que des rivaux ambitieux d’un caractère sombre, ou de jeunes gens pleins d’inconscience, profondément occupés de frivolités ; pas un ne m’intéresse assez pour lui confier mes peines ; mais vous êtes mère, Madame, votre cœur doit répondre au mien.

Après un silence.

Ils ignorent tous la cause d’une mélancolie profonde, qu’ils ne savent que me reprocher. Oui, je suis à plaindre. Je ne jouis ni des honneurs, ni des plaisirs attachés à mon rang... J’eus un fils que j’aimais... À son entrée dans le monde ; il ne fut accueilli que par la nature. Je n’avais alors que des larmes à répandre sur ses destins... Aujourd’hui que la fortune m’a souri, que je pourrais lui composer un sort heureux, j’ignore ce qu’il est devenu... Son souvenir me poursuit et ne m’abandonne point. Héritier de mon infortune, il fut forcé de prendre le parti des armes. Il porta le même uniforme du Soldat que je commande aujourd’hui. Aussi dans chacun d’eux, je crois voir et reconnaître mon enfant... Tous me sont chers... Peut-être vit-il encore, traînant une vie pénible ou languissante... Mais je l’ai perdu, Madame, et d’une façon à presque désirer de ne le retrouver jamais.

MADAME LUZÈRE.

Vous vous intéressez à la cause de tous les Soldats infortunés...

SAINT-FRANC.

Si je m’y intéresse !... Mon fils est du nombre.

MADAME LUZÈRE.

Ah, Monsieur ! écoutez-moi. Vous l’avez dit, je suis mère. C’est le ciel qui vous a conduit ici pour rassurer mon cœur. Il brûle à son tour de s’expliquer. La confiance a ses périls, je le sais, mais ce n’est pas quand c’est vous qui l’inspirez. Je vais vous livrer le secret de ma vie...

SAINT-FRANC.

Tout nous réunit, Madame ; franchise, candeur, religion, faut-il attester l’honneur ?...

MADAME LUZÈRE, d’un ton abandonné.

Non... votre physionomie annonce votre âme... Homme compatissant et généreux, recevez l’aveu de mes peines. La bienfaisance est en vous un sentiment aussi vrai que profond... Guidez-moi, instruisez-moi... Soulagez le poids accablant qui pèse sur mon cœur. Depuis votre arrivée, je n’existe plus. Sachez que ce même jeune homme, qui doit épouser ma fille, à l’heure où je vous parle, voit le trépas suspendu sur sa tête... Je vous confie sa destinée, sa malheureuse destinée...

SAINT-FRANC.

Achevez...

MADAME LUZÈRE.

Hélas ! sauvez-le ; il est...

Scène II

MADAME LUZÈRE, SAINT- FRANC, CLARY

CLARY, accourant toute éplorée.

Ô Ciel !... Ciel... Monsieur le Chevalier, à son secours... Ô ma mère !

Elle tombe.

MADAME LUZÈRE, la relevant.

Qu’est-il arrivé ?

SAINT-FRANC.

Expliquez-vous... parlez... calmez-vous.

CLARY, respirant à peine.

Des gardes emmènent Durimel !

MADAME LUZÈRE.

Ô Dieu !

CLARY, au milieu des sanglots.

Ils sont entrés... Ils se sont emparés de lui... Ils le conduisent à travers tout un peuple... J’ai vainement couru ; Durimel se laissait entraîner sans élever aucun cri, aucun gémissement, et comme s’il était coupable.

MADAME LUZÈRE, tombant aux pieds de Saint-Franc, qui ne lui donne pas le temps de mettre un genou en terre.

Ah, Monsieur !... courez, faites qu’on le délivre. Votre autorité, dans le Régiment, doit avoir un crédit sûr... Embrassez sa cause... Si vous saviez...

SAINT-FRANC.

J’embrasserai sa défense ; mais de grâce, achevez un aveu...

MADAME LUZÈRE.

Ah !...

À Clary.

Ma fille, hélas ! Je frémis... Éloigne-toi, ma chère fille... Laisse-nous un instant... Éloigne-toi... écoute une mère.

CLARY, soupire et se retire inquiète et tremblante.

Vous vous cachez encore de moi... Ah ! si cela continue, il faudra que je meure.

Scène III

SAINT-FRANC, MADAME LUZÈRE

MADAME LUZÈRE prend Saint-Franc, l’amène sur le bord du Théâtre, et lui dit d’une voix basse et suppliante.

Je m’abandonne à vous. Écoutez si j’ai lieu de frémir... Comment a-t-on pu découvrir son asile ?... Ce jeune homme, pour qui je vous implore, est Déserteur de votre Régiment.

SAINT-FRANC, recule en arrière, en jetant un cri douloureux.

Serait-il possible ?

MADAME LUZÈRE.

Hélas ! Il est perdu, si...

SAINT-FRANC, avec véhémence.

Vous m’avez percé le cœur.

MADAME LUZÈRE.

Puis-je compter sur vous ?

SAINT-FRANC

Ah ! vous ne savez pas tout ce qui s’est passé dans mon âme... Comme elle s’est ébranlée... Madame, ce cœur est plus déchiré que le vôtre.

MADAME LUZÈRE.

C’est l’humanité qui se soulève et qui vous parle en sa faveur.

SAINT-FRANC.

Oui, sans doute... Mais ne vous y trompez pas. Il s’y joint un intérêt plus vif, plus touchant et plus fort. Que de fois, de malheureux Déserteurs m’ont fait mourir d’effroi ! Il n’est plus temps de vous le taire, apprenez que mon fils est Déserteur aussi. Hélas ! aucun d’eux ne me fut amené, que tout mon sang ne se soit glacé, que je n’aie cru le reconnaître. Tant de fois trompé, le ferai-je aujourd’hui ?... Ô Dieu ! Tu sais combien je soupire après sa vue et comment je tremble de le retrouver.

MADAME LUZÈRE.

Que m’apprenez-vous ?... Quel pressentiment vient me saisir ! Mais, Durimel est le fils d’un Soldat. Élevé dans la même religion que la nôtre, le Languedoc fut sa patrie.

SAINT-FRANC, avec la plus grande émotion.

Arrêtez, Madame... Le Languedoc ! je naquis sous le même ciel ! Mais je n’ose vous croire encore... Une idée aussi, chère... aussi cruelle... Ah ! je ne puis en soutenir l’incertitude... je vais... je vole à lui.

MADAME LUZÈRE, seule.

Que de combats à soutenir ! de terreurs à étouffer ! Ô Dieu, prête-moi le courage nécessaire...

Scène IV

MADAME LUZÈRE, CLARY

CLARY, revenant à sa mère.

Ah, ma mère tout mon corps frissonne... Je pleure malgré moi.

MADAME LUZÈRE.

Rassurez-vous.

CLARY,

Que je me rassure ! et vous êtes aussi pâle, aussi tremblante que moi.

MADAME LUZÈRE.

Cruelle fille ! Laissez-moi respirer, c’est vous qui m’effrayez.

CLARY.

Mais, dites-moi, d’où vient qu’on l’arrête ? Que signifiaient ces mots interrompus, ces soupirs, cette tristesse profonde qui perce à travers les expressions de son amour. Il n’était plus le même. Croyez-vous en avoir imposé à mon œil ? Ce vieux Chevalier qui vous quitte, je l’ai vu sortir le visage altéré.

MADAME LUZÈRE.

Il a ses peines.

CLARY.

Je meurs mille fois de ce silence cruel.

MADAME LUZÈRE, avec une tranquillité forcée.

Je vous le répète, Clary, votre imagination propre à se forger des maux sera le supplice de votre vie.

CLARY.

Hélas ! vous voulez que je sois tranquille, et les malheurs de la guerre viennent fondre jusqu’à dans notre maison. Comme tout est changé ! Je ne vois que des visages farouches ou insensibles à nos douleurs. Vous-même dissimulez avec moi. Ne suis-je plus votre Clary ? Ah ! ma mère, est-ce ainsi que mon hymen va se célébrer ?

MADAME LUZÈRE.

Ton hymen !...

Apercevant Monsieur Hoctau.

Mais que nous veut-il encore, et que vient-il annoncer ?

Scène V

MADAME LUZÈRE, CLARY, MONSIEUR HOCTAU

MONSIEUR HOCTAU.

Voilà donc enfin la mine éventée. L’homme qui devait me faire sauter en l’air n’est pas à son aise à présent. Cela est très fâcheux pour vous, Mesdames ; mais n’ai-je pas toujours prédit que cet aventurier finirait mal ? Vous n’avez pas voulu écouter mes conseils. Il n’est plus temps ; voyez le bel honneur que cela va vous faire.

MADAME LUZÈRE.

Sortez, Monsieur, laissez-nous libres ; nous ne sommes pas en état de vous entendre.

MONSIEUR HOCTAU.

Vous savez donc la fin de l’histoire. Je me suis trouvé là, moi. À peine conduit à la première garde, qu’un vieux Sergent l’a reconnu tout d’abord.

MADAME LUZÈRE, à part.

Malheureuse !

Voulant emmener sa fille.

Viens, ma fille, viens, ma chère Clary... Fuyons son aspect, il ne peut que nous affliger.

CLARY, résistant.

Non... Le supplice que j’endure est au-dessus de tout ce que vous pouvez m’apprendre.

MADAME LUZÈRE.

Ah ! mon enfant... prie de ne rien savoir. Tu ne le sauras peut-être que trop tôt... Arme-toi de courage. Ton amant infortuné...

CLARY.

Eh bien ?

Madame Luzère ne peut parler.

MONSIEUR HOCTAU.

Elle ignore que c’est un Déserteur.

CLARY, jetant un cri.

Déserteur ! Est-il bien vrai, ma mère ?

Elle tombe dans les bras de sa mère.

MONSIEUR HOCTAU.

C’est ce jeune Officier qui l’a dénoncé. Le Conseil de guerre s’assemble. Son procès est tout fait, dit-on ; pour demain à la garde montante...

MADAME LUZÈRE, avec indignation.

Sortez de ma présence, et n’y reparaissez jamais, homme vindicatif et méchant, qui venez jouir du malheur qui nous opprime ! Retirez-vous, et laissez-nous à nos tourments.

MONSIEUR HOCTAU, en s’en allant.

Est-ce ma faute, à moi, si ses compatriotes sont deux cents lieues pour venir ici lui casser la tête ?... Mais nous nous reverrons après le premier feu.

Scène VI

MADAME LUZÈRE, CLARY

CLARY, après un silence.

Eh voilà donc révélé, ce terrible secret. Quoi ! Durimel est arrêté comme Déserteur... Il est au milieu des Soldats... Il est peut-être condamné... Il va périr... Juges cruels ! mes larmes pourront-elles vous apaiser. Ah ! courons le sauver, ou mourons.

MADAME LUZÈRE.

Arrête, ma chérie Clary. Recueillons notre âme et nos forces. Commande-toi un instant. J’attends le vieux Chevalier... Ma fille, au nom de l’amour que j’ai pour toi, élève ton âme et apprends à supporter les revers de la vie.

CLARY.

Je touchais au bonheur.

MADAME LUZÈRE.

C’est ainsi qu’il se joue des mortels, et tu n’es pas la seule infortunée qui gémisse sous un coup imprévu.

CLARY.

Durimel ! Durimel ! quelles sont à présent tes pensées. Je sens que ton cœur m’appelle... Je crains de te revoir. Des sentiments inconnus à mon âme la remplissent et l’épouvantent : comme tout est désert et lugubre autour de moi, et quel désespoir affreux m’attend !

Scène VII

MADAME LUZÈRE, CLARY, VALCOUR

MADAME LUZÈRE.

Que vois-je ? Ah ! fuyons.

VALCOUR.

Vous voyez un homme qui vient d’être étrangement surpris.

CLARY.

Vous êtes un monstre, et nous maudissons l’heure où vous avez touché le seuil de cette maison.

MADAME LUZÈRE.

Quoi ! vous avez été assez lâche, assez cruel pour vous rendre le délateur d’un infortuné que vous auriez dû protéger ; et vous osez encore...

VALCOUR.

Qui moi, délateur !

Arrêtant Clary.

Arrêtez de grâce, écoutez-moi. Je vois que mon cœur ne vous est pas connu. Vous m’avez mal jugé. J’ai peut-être pu y donner lieu ; mais si je me suis permis quelques légèretés indiscrètes, dans une pareille affaire toute frivolité cesse. J’en jure par l’honneur ; non, jamais mon cœur ne s’est senti si vivement touché, que lorsque je l’ai reconnu... J’en ai pleuré de pitié... Ah ! si vous m’eussiez confié son sort, j’aurais pu le sauver...

MADAME LUZÈRE.

Ce n’est pas vous qui l’avez fait arrêter ?

VALCOUR, avec chaleur et noblesse.

Cessez une imputation aussi odieuse ; je rougirais de la combattre. Que la grâce de tous ces infortunés n’est-elle entre mes mains, aucun ne périrait ! Mais que dis-je, ne désespérez pas. Le Colonel, sous lequel il a servi, est mon père. Je vole à ses pieds. Je les embrasse, je presse, je sollicite sa grâce ; je l’obtiendrai. Plus de repos, plus de tranquillité pour mon cœur, que votre amant ne soit libre et que vous ne soyez unis. C’est en vous le rendant que je me vengerai de vos soupçons. Vous verrez que la légèreté du François n’est pas incompatible avec la sensibilité, et que l’étourderie n’exclut toujours les vertus. Adieu les moments sont chers, et je cours les employer.

MADAME LUZÈRE.

Ah ! s’il est ainsi, Monsieur, pardonnez...

Scène VIII

MADAME LUZÈRE, CLARY

CLARY.

Oserons-nous espérer, dites-moi, l’oserons-nous ?

MADAME LUZÈRE.

Oui, ma chérie fille. Nous ne sommes pas encore certaines de notre malheur. Le corps généreux des Officiers sauve tous ceux qu’ils peuvent sauver. Penses-tu qu’on ordonne de sang froid la mort d’un

homme ?

CLARY.

Ah ! ils pleurent tous, et ils condamnent... La clémence leur est étrangère... Mais pourquoi ne courons-nous pas à lui ? Il a besoin de nous. Mon cœur est tourmenté, et le sien éprouve tout ce que je sens... S’il mourait... Affreuse image ; Ciel ! frappe-moi avant lui.

MADAME LUZÈRE.

Allons au-devant du vieux Chevalier, c’est notre Dieu tutélaire, tu connaîtras son âme... Tes pas chancellent !

CLARY.

Je me trouve faible, j’éprouve un serrement de cœur inexprimable.

MADAME LUZÈRE.

Viens, chère enfant, appuie-toi sur mon sein.

Elles sortent appuyées l’une sur l’autre.

ACTE IV

Scène première

SAINT-FRANC, VALCOUR

VALCOUR, suivant Saint-Franc.

Que je te laisse !... et c’est à moi que tu peux le dire ? Je ne te quitte pas. Comme dans un instant tous tes traits sont changés ! Je t’ai vu sortir de la salle du Conseil, pâle et la mort dans les yeux. Quelle impression profonde et terrible ce malheureux a fait sur ton âme ! Tu fais tout ce que j’ai dit, tout ce que j’ai tenté... Tu voudrais parler, tu te tais ! ne suis-je plus ton ami ? Ah ! la pitié qui te parle en sa faveur est sans doute respectable, mais qu’elle n’aille pas te précipiter dans le tombeau avec l’infortuné que tu ne peux sauver.

SAINT-FRANC.

Valcour ! en tout temps ton amitié me fut utile et chère. Aie pitié du plus malheureux des hommes. J’adopte tous les infortunés ; mais celui-ci, hélas ! je l’ai vu trop tard. Va trouver ton père. Tu fais que ma voix l’endurcirait au lieu de le fléchir. Obtiens seulement un délai, et je ferai le plus heureux des... Va, et laisse-moi.

VALCOUR.

Je te laisse pour servir ta générosité, que j’admire, et que je dois imiter ; mais promets-moi de ne la point porter à l’excès. Calme-toi, digne et respectable ami.

SAINT-FRANC.

Oui, mon cher Valcour, je serai plus calme.

Valcour sort.

Scène II

SAINT-FRANC, seul

Impénétrable Providence ! tu veux rendre la fin de ma carrière triste et funeste !... Hélas ! il devait faire la consolation de ma vieillesse. Ah ! quand ma main guidait en paix ses premiers ans, j’étais loin de prévoir que cette même main devait un jour le conduire à la mort ! Je l’ai vu languissant au berceau, j’ai vu la trame déliée de ses jours prête à se rompre ; il était dans cet âge où la douleur n’arrive point jusqu’à l’âme, où loin des horreurs du trépas l’enfant meurt comme il s’endort ; mes vœux ardents ont fatigué le ciel. Je l’implorais pour qu’il prolongeât sa vie... Je ne savais pas alors ce que je demandais... Ah ! coulez, mes larmes, coulez.

Scène III

MADAME LUZÈRE, SAINT-FRANC

SAINT-FRANC, allant à Madame Luzère.

Épargnez-moi, Madame, épargnez-moi ! je l’ai vu, je l’ai reconnu... Oui, c’est mon fils.

MADAME LUZÈRE.

Durimel... votre fils !

SAINT-FRANC, avec une douleur noble.

Il n’est que trop vrai. Je redoutais ce coup, il n’a pas manqué. C’est contre moi que s’éprouvent tous les traits du malheur. Je défie maintenant le sort de me porter des coups plus sensibles. Je m’efforcerai de monter mon âme à un degré aussi haut que celui de ses infortunes. Dans un moment je vais connaître ce qu’est mon fils. Si son cœur est grand, il faudra mourir... Le reste sera bien aisé, je n’aurai plus qu’à le suivre.

MADAME LUZÈRE.

Mais, s’il est votre fils, n’êtes-vous pas un de ses Juges ? Ne peut-on pas, en faveur de ce titre et des services que vous avez rendus à la patrie...

SAINT-FRANC.

La Loi est inflexible, et ne connaît personne. Elle n’est même sacrée qu’autant qu’elle est aveugle.

MADAME LUZÈRE.

Quoi, votre sang prodigué dans les combats...

SAINT-FRANC.

Viens à moi, constance héroïque, viens affermir ce cœur chancelant. C’est pour la dernière fois que j’aurai courbé ma tête, que je me ferai humilié jusqu’à la prière. Je vous l’ai dit, Madame, le Colonel est mon ennemi. Il est altier, il est inexorable. Si je disais un mot, je ne ferais que hâter sa mort. Hier, façonnant l’époque de cette désertion, il osa m’accuser, en plein Conseil, de trop d’indulgence envers les Déserteurs. Il est vrai que j’ai causé le salut de plusieurs ; mais toi, malheureux, tu n’échapperas point, parce que tu es mon fils. J’ai porté la parole terrible de n’embrasser la défense d’aucun. Je ne savais pas qu’elle dût retomber sur la tête qui m’est la plus chère... Au reste, Madame, ne trahissez pas ce secret important. Je fais quand il faudra le révéler.

MADAME LUZÈRE.

Que tardez-vous, allez trouver les anciens compagnons de vos exploits ; écriez-vous devant eux : c’est mon fils que vous allez mettre à mort ! alors leurs cœurs attendris...

SAINT-FRANC.

Je ne le sauverais même pas. Sa mort est signée depuis sept ans, et l’Arrêt est irrévocable. J’ai vu presque toutes les voix passer à sa condamnation. Ah ! si sa grâce était possible, pensez-vous que je balancerais un seul instant ? que la cause des Rois combattrait celle de la nature ? Un intérêt aussi cher que celui de ses jours, m’oblige à dévorer mes larmes en silence. La religion de nos pères... Vous m’entendez, Madame. Si je laissais échapper mes clameurs paternelles, un zèle fanatique l’arrachait bientôt de mes bras. Ils me priveraient de sa vue et de ses derniers moments. Dans ces moments sérieux, accompagner ses pas, m’attacher à lui, est la seule consolation qui me reste.

MADAME LUZÈRE.

Et vous vous êtes dérobé à sa vue ! et ses regards ne se font point fixés sur un père !

SAINT-FRANC.

Ce n’était point là que je voulais qu’il me retrouvât. Il était aussi loin de me croire dans ce grade et dans ce Régiment, que tous ceux qui m’entouraient étaient loin de soupçonner que cet infortuné était mon fils. Dans mon malheur, j’ai goûté du moins quelque joie. Ce cœur a été satisfait de son courage. J’ai reconnu mon sang. Il n’a affecté ni une contenance hardie, ni une contenance abattue. Il ne s’est point humilié devant ses Juges pour mendier la vie. Il a répondu aux interrogations sans sûreté, comme sans faiblesse. Tranquille, et poussant quelques soupirs par intervalles, mes yeux, que je détournai, retombaient toujours sur les siens. Je suis resté aussi ferme, et j’ai eu la constance de disputer pour lui un trépas qui ne fut point infamant. Au moment de signer, j’ai cependant senti ma main trembler, et mon cœur a failli me trahir.

MADAME LUZÈRE.

Comment avez-vous pu dompter ce mouvement de la nature ?

SAINT-FRANC.

Il faudrait être moi pour le savoir ; mais il le fallait. J’ai prié qu’on le laissât libre, jusqu’à l’heure où son Arrêt doit être exécuté. J’ai répondu de sa personne. Il n’y a que vous, Madame, qui sachiez un secret que je voulais encore renfermer dans mon sein ; et sans le bien que vous m’avez dit de lui j’aurais hésité à vous le confier. Oui, si j’eusse trouvé mon fils indigne de moi, il ne m’aurait jamais connu ; mais je sens que ce cœur paternel vole au devant de lui. Il me tarde de l’embrasser, de l’inonder de mes larmes, de le presser sur ce cœur gémissant. C’est assez combattre, qu’il vienne ! qu’il tombe dans mes bras !

MADAME LUZÈRE.

Dieu, je le reverrai !

SAINT-FRANC.

Je meurs d’impatience, et je frémis du moment. Madame, j’aurai besoin d’être seul avec lui. Il me semble toujours l’entendre venir. Je ne me trompe point, ou cette fois...

MADAME LUZÈRE.

Ses regards vont me chercher, et ne me trouvant point...

SAINT-FRANC.

Laissez-moi, je suis jaloux de posséder ses derniers moments... Il me les doit !

Madame Luzère se retire.

Ciel, le voici !

Scène IV

SAINT-FRANC, DURIMEL

Durimel, environné de Soldats, entre, les cheveux épars, et habillé conformément à sa situation.

SAINT-FRANC, à part.

Ô mon Dieu ! laisse-moi vivre encore une heure, et je t’abandonne le reste de ma vie.

Il fait signe aux Soldats de se retirer. Ils sont censés demeurer à la porte.

DURIMEL, dans le fond du Théâtre.

Je cherche Clary, et je crains de la rencontrer. Il faut que je la voie avant de mourir. C’est elle qui doit me plaindre et me consoler. Hélas ! on me fuit, on n’ose me revoir, on tremble de m’aborder.

Apercevant Saint-Franc, et courant vers lui.

Ah ! Monsieur, c’est à vous que je dois la liberté de revoir ces lieux, qui me sont si chers... À ce bienfait, il faut que vous y ajoutiez un autre... Vous seul pouvez le remplir. De tous mes Juges, vous m’avez paru le plus attendri sur mes malheurs. Mes malheurs sont grands... Vous me voyez pleurer ; mais ce n’est pas sur moi que je répands des larmes.

Arrivant sur le bord du Théâtre.

Ô mon père ! mon père ! Le ciel a-t-il prolongé tes jours ? Que vas-tu devenir, si jamais la fin de ma triste destinée parvient jusqu’à toi ?

Tirant une Lettre de son sein.

Puisse cette Lettre te consoler, en t’apprenant dans quels sentiments j’ai terminé ma vie. Je suivrai tes leçons jusqu’au dernier soupir. Je chérirai la vertu, la religion, l’honneur.

Il baise la Lettre avec transport.

Parais à une vue, si chère, gage précieux de mon amour ; tu rendras, après moi, ma parole vivante. Si ses yeux peuvent te lire, je revivrai pour lui dans ce moment.

Allant à Saint-Franc.

Monsieur, il n’y a que le nom et la Compagnie, qui pourront vous aider à la faire parvenir à son adresse. Mon père est un Soldat dont le Régiment a passé les mers. Ce Régiment ayant beaucoup souffert, a été incorporé dans un autre, dont j’ignore le nom. Je vous en conjure, ne négligez pas vos recherches ; je mourrai content si vous me le promettez.

SAINT-FRANC, après un silence.

Donnez.

Saint-Franc prend la Lettre, rompt le cachet, et la parcourt. Cette action porte Durimel à le fixer. Saint-Franc ouvre ses bras tout tremblants, et s’écrie avec l’âme d’un père.

Mon pauvre Charles !

DURIMEL.

Dieu !

SAINT-FRANC...

Embrasse ton père.

Le père s’appuie sur l’épaule de son fils, ils demeurent embrassés. Durimel met un genou en terre, et se fait des mains de son père, qu’il baise avec une tendresse respectueuse.

Mon père ! dans quel état ! Grâce au ciel, c’est vous ! Quel heureux moment !

SAINT-FRANC.

Oublies-tu le moment qui doit le suivre ?

DURIMEL.

Je l’oublie, je voulais vous voir encore avant de mourir. Je bénis la faveur du ciel, qui me permet à ce prix d’embrasser vos genoux... Grand Dieu ! pour un tel moment, oui je t’offre volontiers ma vie...

SAINT-FRANC.

Mon cher fils ! tu te sens donc la force de te soumettre à cette main invisible ?... Dis, conserveras-tu ce courage jusqu’au dernier instant ?

DURIMEL.

J’y suis résolu, quoi que mon cœur ait à regretter... et si quelque trouble vient l’affaiblir, ô mon père ! c’est de vous que j’attends un regard qui me rende toute ma fermeté.

SAINT-FRANC.

Ton père malheureux n’a que ce triste bienfait en soi. Je ne te quitte plus. T’affermir, t’encourager, est un droit trop précieux, sans doute, et que je ne cède à personne... Voilà pourquoi j’ai caché à tous que tu étais mon fils... Emploi terrible et cher, j’espère te remplir ?

DURIMEL.

Vous y serez, mon père !

SAINT-FRANC.

Ignores-tu que c’est moi qui donne le signal ? Tout Déserteur a trouvé en moi un père. Je croyais te voir, t’embrasser dans chacun d’eux, et je t’abandonnerais, et je perdrais le fruit du plus cruel apprentissage !... Non, qu’il m’en coûte la vie. Ton âme ne s’envolera sous l’œil d’un père, que pour se réfugier dans le sein d’un Dieu. C’est le père commun des hommes, mon fils, et toute ma tendresse paternelle n’est qu’une faible image de la sienne.

DURIMEL.

Ah ! ce Dieu, dont j’adore la bonté, fait que j’ai plus d’une victoire à remporter... J’allais mourir paisiblement ; mais voici que l’amour de la vie me parle avec force et se réveille dans mon sein. Je vous retrouve, je presse ces mains chères et respectables... À peine ai-je le temps de les baigner de larmes de joie, qu’une voix impitoyable m’appelle sur les lieux où ma fosse est déjà creusée.

SAINT-FRANC.

Cette grâce n’était que conditionnelle. N’outrepasse point tes regrets. Un moment plus tard tu mourrais loin de moi, et je vivrais désespéré. Va, bénissons le ciel. Je sens toutes tes douleurs ; mais c’est ensemble qu’il nous faut apprendre à les surmonter. Soumets ta destinée à la volonté du maître qui conduit tout.

DURIMEL.

Je me soumettrai... je mourrai... Mais quel est mon crime ?

SAINT-FRANC.

Eh ! quel était le crime d’un million d’hommes, moissonnés à mes côtés par le fer, par la flamme, par les maladies plus cruelles encore ? Ils vengeaient la patrie, et périssaient dans les tourments. Ils étaient tous innocents, et toi... La loi est générale et la plainte inutile. Si tu étais tombé sur le champ de bataille, tu ferais mort sans regrets... Mon fils, tu peux encore mourir en héros. Songe que ta mort sera plus utile que ta vie ; ta mort retiendra sous les drapeaux de la patrie mille jeunes imprudents qui les auraient abandonnés pour se voir ensuite aussi malheureux que toi. En tombant, tu préviens leur perte, tu raffermis les colonnes de l’État... Embrasse cette idée digne d’un citoyen. Dis à toi-même... Si j’ai trahi la loi de mon pays, il n’aura rien à me reprocher ; ma mémoire sera sans tache ; la réparation aura été plus éclatante que la faute même.

DURIMEL.

Je rappellerai mon courage qui chancelle ; mais qu’il est affreux de quitter la vie à la fleur de l’âge, aux portes de la félicité ! lorsqu’un père, une amante... Le sentiment l’emporte, et je ne suis qu’un faible mortel.

SAINT-FRANC.

Ce cœur paternel souffre en prononçant ces mots ; mais quand les calamités de l’homme sont montées à leur comble, que tout échappe à ses mains, qu’il se trouve seul sur les bords d’un abîme inconnu, mon fils, connais-tu l’être qui console et qui se plaît alors à secourir le malheureux qui l’implore ?

DURIMEL

Dieu, mon père.

SAINT-FRANC.

Sa présence nous environne. Il entend, il recueille nos moindres soupirs. Quand tu es sous son regard, connaîtras-tu le désespoir ? Et où peux-tu tomber, si ce n’est dans son sein. Que gagnerait ton âme à s’irriter ; en te montrant rebelle, tu te rendrais encore plus malheureux ! Si tu as toujours été homme de bien, lève ce front abattu. Ta tristesse outragerait l’Être puissant et magnifique. Aie la confiance d’un fils, et non la terreur d’un esclave. C’est au vil incrédule à trembler ; mais, toi qui vois au-delà de cette vie, tends les bras au Père universel. Tu plongerais dans le tombeau pour te relever immortel.

DURIMEL.

Ah ! mon père ! Que cette idée est auguste et sublime ! C’est quand l’univers va nous échapper que cette vérité consolante descend dans toute la profondeur de l’âme et l’éclaire de ses rayons célestes. Allons, demain, à cette heure, je saurai avant vous ce que c’est que mourir.

SAINT-FRANC.