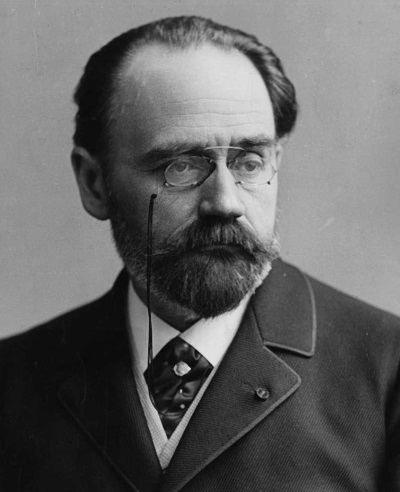

Les Héritiers Rabourdin (Émile ZOLA)

Comédie en trois actes.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre Cluny, le 3 novembre 1874.

Personnages

RABOURDIN

CHAPUZOT

LE DOCTEUR MOURGUE

DOMINIQUE

ISAAC

LEDOUX

CHARLOTTE

MADAME FIQUET

MADAME VAUSSARD

EUGENIE

La scène est à Senlis.

La mise en scène est prise de la salle. Le premier personnage inscrit tient la gauche du spectateur.

PRÉFACE

J’ai lu soigneusement tout ce que la critique a écrit sur les Héritiers Rabourdin. J’avais le désir de m’instruire. J’étais prêt à me corriger des erreurs qu’on allait me signaler. Je désirais une leçon profitable, des conseils dictés par l’expérience, une étude de mon cas dramatique, complète, raisonnée, magistrale. Et voilà que j’ai reçu la plus abominable « raclée » qu’on puisse rêver. Pas de raisons, des coups de bâton. L’un m’a mordu, l’autre m’a jeté sa plume entre les jambes pour me faire tomber, tandis qu’un troisième me fendait le crâne à coups de poing, par derrière. Les critiques du bon sens criaient : « Tue ! » et les critiques romantiques répondaient : « Assomme ! » Ah ! tu veux savoir ce que nous pensons de toi, tu souhaites qu’on te juge, tu attends de nous une opinion motivée ! Eh bien ! voici un croc-en-jambe, et voici, une pluie de taloches, et voici encore quelques coups de pied dans les reins. C’est parfait, je suis à cette heure suffisamment éclairé.

J’avoue que, d’abord, cet accueil m’a émotionné. Ce n’était plus de la discussion, c’était du massacre. Un débutant, tout neuf de sa province, qui débarquerait au théâtre avec quelque monstre dramatique, ne serait certainement pas accueilli par de telles huées. On lui accorderait au moins un coin de talent quelconque, on lui laisserait une espérance. Moi, j’étais appréhendé au collet, jugé, fusillé ; je n’avais plus qu’à me coucher sur les morceaux de ma pièce et à faire le mort. Cette grande critique théâtrale, que l’étranger nous envie, comme chacun le sait, cette école qui maintient si haut le goût public, et qui, par son rôle de bonne conseillère, a déjà doté la France de plusieurs dramaturges de génie, cette institution littéraire, en un mot, me chassait de la scène d’un seul coup de sa férule impeccable. Pendant vingt-quatre heures, j’en suis resté meurtri, la tête basse, très honteux de moi, me demandant si j’oserais jamais reparaître en public.

Cependant, malgré mon respect religieux pour la critique, des besoins de comprendre se sont bientôt éveillés en moi. J’étais écrasé, pulvérisé, fini, anéanti, cela était certain ; je n’avais ni style, ni idées, ni talent d’aucune sorte, je le comprenais le premier ; mais enfin j’aurais voulu quelque chose de moins sommaire, un mot d’explication, une parole pour l’avenir. La critique a-t-elle entendu me fermer le théâtre à jamais ? J’en ai peur. J’ai relu les articles, j’ai réfléchi, et je confesse qu’il me faudra faire preuve d’un entêtement déplorable pour tenter de nouveau la fortune des planches. On n’a pas mis en avant une seule circonstance atténuante. Je n’ai pas eu les consolations que l’on accorde au dernier des vaudevillistes sifflés. Une bousculade, rien de plus. Vous nous gênez, ôtez-vous de là. Et surtout ne revenez plus. Il y a des poètes de mirlitons, des fabricants de pièces à tant la scène, des auteurs suspects, qui sont nés, paraît-il, pour faire du théâtre. Moi, pas. Quand j’essaye, je commets une action si monstrueuse, qu’on parle de me conduire au poste de police voisin. Si tout ce qu’on a écrit sur les Héritiers Rabourdin veut dire quelque chose, ce quelque chose est un congé formel, une menace de prendre des triques, le jour où j’aurais l’audace de récidiver.

Je crois que la critique, cette fois, a vraiment dépassé le but. Elle a frappé trop fort pour frapper juste. Je parle de la critique dans son ensemble, car il est des poètes et des écrivains de talent, égarés dans l’ingrat métier de critique, qui ont eu la bonne grâce de me tendre amicalement la main, au milieu de la bagarre. Je les en remercie. Mes autres juges avaient tous sortis leurs gourdins des grands jours. Certes, ce n’est pas la passion qui me déplait. J’admets très bien les gourmades littéraires. Seulement, ce qui me plonge dans une stupéfaction profonde, c’est la parfaite innocence de ces messieurs en face de mon œuvre et de ma personnalité. On les aurait placés en présence d’un Mohican ou d’un Lapon, apportant de son pays quelque joujou barbare, qu’ils n’auraient pas ouvert des yeux plus ignorants, ni émis sur le mécanisme du joujou des jugements plus extraordinaires. Pas un d’eux n’a paru se douter un instant que j’avais fait, dans les Héritiers Rabourdin, une tentative dramatique d’un genre particulier. Ils n’ont pas même essayé de se rendre compte pourquoi ma pièce est ce qu’elle est, et non ce qu’ils voudraient qu’elle fût. Le comble est qu’ils sont allés jusqu’à découvrir que j’avais imité tout le monde. Là seulement ils se sont arrêtés, sans se demander quelles raisons avaient pu m’entêter dans le parti-pris d’imiter tout le monde. M’ont-ils cru réellement assez naïf et assez ignare pour ne pas savoir quel sujet je choisissais ? Ai-je l’habitude de détrousser mes confrères ? Ne me connaît-on pas, suis-je un débutant d’hier, et la franchise de mes emprunts à Molière et à un autre poète comique, que je nommerai plus loin, ne devait-elle pas mettre la critique sur ses gardes ? La pièce est telle que je l’ai voulue, qu’on en soit certain. Œuvre bonne ou mauvaise, peu importe ; mais œuvre raisonnée, avant tout.

Puisque la critique a, volontairement ou non, passé à côté des Héritiers Rabourdin, sans discuter le point de vue auquel je m’étais placé, je suis réduit à expliquer ici ce que j’ai entendu faire. Certes, j’aurais beau jeu, si je voulais simplement me défendre d’avoir pris pour sujet l’éternelle cupidité humaine, la comédie d’un groupe d’héritiers attendant l’ouverture d’un testament. Dans toutes les littératures, à toutes les époques, chez tous les auteurs comiques, cette comédie a été écrite, est écrite et sera écrite. Je n’ai fait que continuer une tradition que bien d’autres continueront après moi. Le drame de l’adultère n’est-il pas autrement usé, et n’y a-t-il pas des écrivains qui ne vivent absolument que sur ce drame, étudié dans toutes ses données, sans qu’on songe à leur reprocher leur pauvreté d’invention ?

Mais je n’ai aucun besoin de cet argument. J’avoue que mon intention très arrêtée a été d’écrire un pastiche ; j’entends un pastiche particulier, et fait dans un certain but d’expérience. J’ai voulu, en un mot, remonter aux sources de notre théâtre, ressusciter la vieille farce littéraire, telle que nos auteurs du XVIIe siècle l’ont empruntée aux Italiens. Afin que nul n’en ignore, j’ai pris à Molière des tournures de phrases, des coupes de scènes. Je me suis surveillé à chaque ligne pour que ma pièce restât simple, primitive, naïve même, si l’on veut. Une intrigue ténue comme un fil, pas un seul des coups de scène à la mode de nos jours, des peintures de caractères, une situation se développant avec ses péripéties jusqu’au dénouement, et ce dénouement amené par la logique même des faits sans expédients d’aucune sorte. Le seul rajeunissement que je me sois permis a été d’habiller les personnages comme nous et de les mettre dans notre milieu. J’ai entendu faire du réel contemporain avec le réel humain qui est de tous les temps.

J’insiste sur ce point de départ. Il n’est pas une scène dans la pièce, je le répète, qui n’aurait dû ouvrir les yeux de la critique et lui inspirer le soupçon qu’elle avait devant elle une protestation contre la façon dont nos auteurs comiques gaspillent l’héritage de Molière. Qu’a-t-on fait de ce beau rire, si simple, si profond dans sa franchise, de ce rire vivant où il y a des sanglots ? Nous avons, à cette heure, la comédie d’intrigue, un jeu de patience, un joujou donné au public. Elle règne comme type parfait, elle a imposé un code dramatique d’après lequel tout devient longueur. Vous posez un personnage, longueur ; vous cédez à une fantaisie littéraire, longueur. Et le pis est qu’elle a habitué le public à de telles histoires compliquées, que le public s’ennuie, en effet, lorsqu’on ne complique pas assez les histoires. Aujourd’hui, on conseillerait certainement à Molière de mettre le Misanthrope en un acte. Nous avons encore la comédie sentimentale, une larme niaise entre deux couplets de vaudeville, un genre bâtard qui fait la joie des âmes sensibles. Mais nous avons surtout la comédie à idées, le sermon mis au théâtre, l’art dramatique consacré à l’amélioration de l’espèce. C’est là le triomphe de l’époque. Nos auteurs ont abandonné le côté humain pour ne voir que le côté social. Ils étudient des cas sociaux particuliers, de façon que leurs pièces, au bout de dix ans, sont démodées, incompréhensibles pour les nouveaux spectateurs. Ils se bornent à la petite guerre des préjugés du moment, ils ne tentent pas l’absolu, ils ne cherchent que les vérités relatives sans éprouver le tourment de ces traits éternels de vérité qui éclatent chez les maîtres. Jamais les maîtres n’ont prêché, jamais ils n’ont voulu prouver quelque chose. Ils ont vécu, et cela suffit à faire de leurs œuvres d’éternelles leçons.

Voilà où on est l’héritage de Molière, et voila pourquoi j’ai rêve de remonter jusqu a ce modèle glorieux. Je suis indigne, je le sais. Mon essai n’a, si l’on veut, que le mérite d’avoir été tenté. Il n’en méritait pas moins, je crois, l’estime de la critique. J’espérais un examen, non sympathique, du moins poli et sérieux. Et j’ai dit avec quelle brutalité la critique s’est jetée sur moi et sur ma pièce. Maintenant, on peut s’imaginer sans peine quelle a dû être ma stupeur.

D’ailleurs, plusieurs de mes amis eux-mêmes ont hésité a m’applaudir. Une farce ! j’avais écrit une farce ! Eh ! oui, une farce, pourquoi pas ? Je ne me sens pas compromis, je vous jure. Les tréteaux sont plus larges et plus épiques que nos misérables scènes où la vie étouffe. Les tréteaux en plein air, les tréteaux sous le ciel, avec une farce franche, une farce violemment enluminée, une farce donnant un rire à la laide grimace humaine, se permettant tout, « blaguant » la mort ! Tel a été mon rêve. J’aurais voulu pour ma farce la place publique, une tente de toile, avec une grosse caisse et un trombone à la porte. Je la voyais jouée par des pitres, au milieu de culbutes, dans le tohu-bohu d’une foule se prenant le ventre. Alors on l’aurait comprise, peut-être ; on ne m’aurait pas fait l’injure de la comparer à un vaudeville. La farce n’est-elle pas immense ? Elle est la liberté illimitée de la satire. Sous le masque que le rire fend, on voit l’humanité pleurer. Aussi la farce a-t-elle toujours tenté les hommes aux fortes épaules : Aristophane, Shakespeare, Rabelais, Molière. Ceux-là sont des farceurs.

Je sais bien que notre temps sifflerait ces génies, s’ils se produisaient un beau soir sur une de nos scènes parisiennes. Que Molière donne demain le Malade imaginaire ou Georges Dandin, il sera conspué par la critique entière ; on lui reprochera, dans le premier de ces chefs-d’œuvre, de n’avoir mis que des tisanes, et de n’avoir peint, dans le second, que des gredins et des gredines. Même dernièrement, à une reprise de Georges Dandin, le beau monde de la Comédie-Française a failli se révolter. Il faut tout le respect de la tradition pour imposer ce rire superbe qui n’a peur de rien. En province, on ne peut jouer Molière. Je connais des avoués et des huissiers de petite ville, qui, lorsqu’ils viennent l’été à Paris en villégiature, ont bien soin de consulter l’affiche, avant de mener leurs épouses à la Comédie-Française, afin que ces dames ne s’y rencontrent pas avec l’auteur de Tartufe. Molière reste suspect. Et ce qui m’exaspère, dans tout cela, c’est le respect hypocrite pour les maîtres. Oh ! les maîtres ! il n’y a que les maîtres ! imitez les maîtres ! Avisez-vous un jour d’écouter ce conseil-là, faites une tentative, et vous verrez de quelle façon on vous arrangera. La vérité est que les maîtres épouvantent. Un jeune homme arrive à Paris ; il rêve la gloire d’auteur dramatique ; il va frapper à la porte d’un de nos critiques les plus consciencieux ; et il lui dit : « Je suis plein de bonne volonté. Indiquez-moi quel théâtre je dois étudier. Dès demain, je me mets au travail. » Vous croyez, peut-être, que notre critique répondra : « Étudiez le théâtre de Molière. » Ah bien ! oui. Il dira, avec la conviction de donner un conseil excellent et pratique : « Étudiez le théâtre de Scribe. » Voilà où nous en sommes.

Je ne voudrais pas mêler ma querelle personnelle aux réflexions que m’inspire l’état actuel de notre théâtre. Certes, je comprends à merveille qu’il faut des spectacles à la foule ; je comprends également qu’il serait injuste de se montrer sévère à l’égard des hommes qui consentent à fabriquer au jour le jour les quelques douzaines de pièces dont Paris a besoin pour passer son hiver. Cela rentre dans ce qu’on appelle l’article de Paris. On taille, on colle, on coud, on vernit, et l’on a des babioles charmantes qui durent une saison. Pour confectionner ces pièces-là, un atelier est nécessaire. Il est indispensable d’avoir des patrons communs, de pénétrer le fin du métier, de savoir ce qui plaît aux clients. Dès lors, il y a tout un manuel a consulter. On doit connaître Scribe par cœur. Il vous enseignera dans quelle proportion l’amour doit entrer dans une comédie ; ce qu’on peut y risquer de scélératesse ; de quelle façon on escamote un dénouement et de quelle autre on modifie un personnage d’un seul coup de baguette. Il vous apprendra, en un mot, ce « métier » du théâtre que Molière ignorait, mais que la critique déclare aujourd’hui de toute nécessité, si l’on aspire à l’honneur de faire rire ou de faire pleurer ses contemporains. Tout cela est parfait, utile, je le veux bien. Le public, en effet, ne peut plus supporter que les pièces d’une digestion immédiate. Il repousse tout ce qui ne sort pas de l’atelier dont je parle plus haut. Mais il y a de braves garçons qui ne peuvent s’astreindre au travail en commun. Ceux-là ont la folie de rêver des œuvres personnelles ; ils ne fabriquent pas pour une mode, ils tâchent de créer pour des siècles. Sans doute, leur présomption est grande ; sans doute encore, ils n’arrivent jamais à se satisfaire. Seulement je les estime dignes de respect, et je trouve odieuse la critique qui s’égaye de leur chute et qui a le besoin mauvais de les envoyer au bagne de la fabrication courante.

Et voyez quel manque de logique, dans les reproches qu’on m’a faits, à propos des Héritiers Rabourdin. À entendre certains critiques, je suis un esprit détraqué qui n’accepte aucune règle ; je rêve de mettre le feu aux œuvres de Scribe, je méprise ouvertement les conventions, je mûris je ne sais quel plan d’un théâtre abominable. Or, d’autres critiques m’ont accusé de m’enfoncer dans la convention jusqu’au cou, d’être en retard de deux cents ans sur le mouvement dramatique, d’avoir ressuscité une comédie mangée aux vers. Et ces derniers ont failli comprendre ce que j’ai voulu faire. Que conclure, en face de deux affirmations si opposées ? D’abord, que les critiques ne sont pas toujours d’accord entre eux. Ensuite que, si je suis un révolutionnaire en présence des œuvres imbéciles, je m’incline avec le plus profond respect devant les œuvres des maîtres. J’aime les maîtres, comme il faut les aimer, pour leur vérité. Je les aime, jusqu’à vouloir qu’on remonte droit à eux, en passant par-dessus la tête des nains dont les cabrioles amusent la foule. En cette matière, je nie le relatif du talent, je n’accepte que l’absolu du génie.

Je n’écris point cette préface pour défendre mon œuvre. Si elle a quelque force en elle, elle se défendra toute seule, plus tard. Aussi ne chercherai-je pas à répondre point par point aux violences qu’elle a soulevées. Je n’ai qu’une préoccupation : examiner mon cas, afin d’en tirer une leçon, s’il est possible, pour les jeunes écrivains qui tenteraient comme moi la vérité au théâtre. Parmi les reproches qu’on m’a adressés, il en est trois qui suffiront à caractériser l’esprit général contre lequel je me suis heurté. Ces trois reproches sont ceux-ci : ma comédie manque de gaieté ; on n’y rencontre aucun personnage sympathique ; la situation reste la même pendant les trois actes. J’admets qu’il y ait là trois gros défauts, au point de vue dramatique moderne. Il est évident que si l’on compare la pièce, ainsi qu’on l’a fait, à certains vaudevilles contemporains, on la trouvera naïve, trop simple et trop rude à la fois. Mais je n’accepte pas cette comparaison. Mon but a été autre, je le répète une fois encore. Je nie que dans Molière il y ait de la gaieté, j’entends de la gaieté telle qu’on en demande aujourd’hui. Dandin à genoux devant sa femme fait saigner le cœur ; Arnolphe aux petits soins pour Agnès mouille les yeux de pitié ; Alceste inquiète et Scapin donne peur. Sous le rire, il y a des gouffres. Je nie également que Molière se soit jamais inquiété de tempérer ses cruautés d’analyse, en peuplant ses pièces de personnages sympathiques ; à part son éternel couple d’amoureux, qui est une concession à la mode du temps, tous les types qu’il a créés sont humains, c’est-à-dire plutôt mauvais que bons. Dans l’Avare, d’un bout à l’autre, on se trahit et on se vole. Dans le Misanthrope, tous les personnages sont louches, si bien qu’on dispute encore pour savoir où est le véritable honnête homme de la pièce. Je ne parle pas des farces, où il n’y a que des sots et des sacripants. Enfin, je nie que Molière ait jamais soupçonné le besoin de compliquer une comédie pour la rendre plus intéressante ; son théâtre est d’une nudité magistrale ; une intrigue unique s’y développe largement, logiquement, en épuisant le long du chemin toutes les vérités humaines qu’elle rencontre. Je sais bien que, de nos jours, les faiseurs de vaudevilles déclarent que Molière ne savait pas un mot de théâtre. On devrait pousser la franchise jusqu’au bout et confesser nettement que Molière attriste, effraye et ennuie. Ce serait la stricte vérité.

On dira que nous ne sommes plus au XVIIe siècle, que notre civilisation s’est compliquée, et que le théâtre, aujourd’hui, ne peut avoir la même formule qu’il y a deux cents ans. Cela est hors de doute. Il ne s’agit point d’un décalque. Il s’agit simplement de retourner à la source même du génie comique en France. Ce qu’il est bon de ressusciter, ce sont ces peintures larges de caractères, dans lesquelles les maîtres de notre scène ont mis l’intérêt dominant de leurs œuvres. Ayons leur beau dédain pour les histoires ingénieuses ; tâchons de créer, comme eux, des hommes vivants, des types éternels de vérité. Et restons dans la réalité contemporaine, avec nos mœurs, nos vêtements, notre milieu. Il y a certainement là une formule à trouver. Ce serait, à mon avis, cette formule naturaliste que j’indiquais dans ma préface de Thérèse Raquin. Certes, le problème n’est point facile. C’est même parce que la formule m’échappe encore, que j’ai songé, en attendant, à tenter un décalque, les Héritiers Rabourdin, avec l’espoir que le commerce des maîtres me mettrait sur la voie du vrai. Pour moi, ma comédie n’est qu’une étude, une expérience. À part quelques bouts de scène, elle est en dehors de la formule que je cherche.

Maintenant, il est temps de dire où j’ai pris les Héritiers Rabourdin. La critique, qui connaît sur le bout du doigt les répertoires des petits théâtres, m’a jeté à la figure des poignées de vaudevilles. Elle en a exhumé de stupéfiants, dont j’ignorais jusqu’aux titres ; je dois confesser que je suis d’une grosse ignorance en cette matière. J’ai tout simplement pris l’idée première de ma pièce dans Volpone, comédie de Ben Jonson, un contemporain de Shakespeare. Pas un critique ne s’est avisé de cela. Il est vrai que la chose demandait quelque érudition, quelque souci des littératures étrangères. À présent que j’ai indiqué la source, je conseille aux critiques consciencieux de lire Volpone. Ils y verront ce que pouvait être une comédie au temps de la renaissance anglaise. Je ne connais pas de théâtre plus largement audacieux. C’est une crudité splendide, une violence continue dans le vrai, une rage admirable de satire. Imaginez la bête humaine lâchée, avec tous ses appétits. Et quand on songe au public qui applaudissait ce rire terrible ! Certes, il n’avait rien de commun, ni les nerfs ni les muscles, avec nos petits bourgeois qui viennent, gantés de blanc, digérer à l’aise dans un fauteuil d’orchestre. Vous pensez bien que j’ai expurgé Ben Jonson. Ma comédie pour laquelle on a épuisé les expressions de dégoût, est une berquinade à côté de Volpone. Il y a surtout, dans ce dernier, une scène belle jusqu’à l’épouvante, que je signale aux délicats : un des héritiers vient offrir au faux moribond sa femme, sa propre femme, les médecins ayant décidé qu’une jolie fille était nécessaire pour guérir le malade, dans aucune littérature, on ne trouverait un pareil soufflet donné aux passions. Sans doute, il faut accepter les affinements de son époque ; mais quel artiste n’a pas éprouvé un regret, au souvenir de ces beaux siècles libres et naïfs, qui ont vu croître toutes les floraisons hardies de l’esprit ?

Il me reste à réclamer hautement mon titre de romancier. Quand la critique dramatique a dit d’un débutant : « C’est un romancier », elle a tout dit. Cette phrase, sous sa plume, signifie que les romanciers sont incapables d’écrire pour le théâtre. Je trouve le dédain de la critique singulier. Les romanciers ont fait la gloire littéraire de ce siècle. Lorsqu’un d’eux eut bien tenter de porter ses facultés au théâtre, la critique ne devrait avoir pour lui que des encouragements. Certes, si le théâtre, à notre époque, jetait un vif éclat ; si les œuvres représentées étaient des chefs-d’œuvre ; si les auteurs dramatiques donnaient à l’art qu’ils représentent tout le resplendissement désirable ; enfin, s’il n’y avait pas place pour une renaissance, je comprendrais qu’on nous repoussât. Mais les planches sont vides, mais, quelles que soient nos chutes, elles n’égaleront jamais celles des hommes du métier ! Nous ne saurions faire tomber le théâtre plus bas qu’il ne l’est actuellement. Alors pourquoi ne pas autoriser tous nos essais ? Ce que nous voulons, en somme, c’est l’art agrandi. Nous tâchons d’apporter un sang nouveau, une langue correcte, un souci de la vérité. Les romanciers, qui sont les princes littéraires de l’époque, honorent nos scènes encanaillées, lorsqu’ils daignent y mettre les pieds.

Je le répète, ma cause n’est pas isolée. J’ai plaidé ici pour tout un groupe d’écrivains. Je n’ai pas l’orgueil de croire que ma mince personnalité a suffi pour soulever tant de colères. Je suis un bouc émissaire, rien de plus. On a frappé en moi une formule plutôt qu’un homme, la critique voit grandir devant elle un groupe qui s’agite fort et qui finira par s’imposer. Elle ne veut pas de ce groupe, elle le nie ; car, le jour où elle lui reconnaîtrait du talent, elle serait perdue. Il lui faudrait accepter l’idée de vérité qu’il apporte avec lui, ce qui la forcerait à changer son critérium. Ce n’est pas ma pièce, je le dis encore, qu’on a exécutée : c’est la formule naturaliste dont elle paraît procéder. Et je ne veux pour preuve du parti-pris de la critique, que sa mauvaise foi dans le compte rendu de la première représentation. Pas un critique n’a confessé que les Héritiers Rabourdin avaient été vigoureusement applaudis. À ce propos, je citerai un mot profond, que me disait, à la sortie du théâtre, un illustre écrivain ; il me serrait la main, il ajoutait pour tout compliment : « Demain, vous serez un grand romancier. » Le lendemain, en effet, des gens qui, depuis dix années, me refusent tout talent, exaltaient mes romans pour mieux assommer ma pièce. Je rapporterai ici un autre mot, terrible celui-là, prononcé par un romantique impénitent qui a entre les mains une feuille de grande publicité, dont il a fait une boutique politique et littéraire ; il endoctrinait son critique dramatique, il me désignait à ses foudres, en répétant tranquillement, à haute voix, sans se gêner : « Il a trop de talent, il est dangereux ; il faut l’enrayer. » Je n’ai rien mis dans ma pièce de plus abominablement cru, de plus sanglant contre la vilenie humaine.

D’ailleurs, qu’importait le succès ? Jamais moins qu’aujourd’hui le succès n’a été une preuve du mérite des œuvres. Une seule chose m’a touché. Un dimanche soir, je suis allé me mettre au beau milieu de la salle, pleine du public illettré des jours de fête. Le quartier Saint-Jacques était là. Les trois actes n’ont été qu’un long éclat de rire. Chaque mot était souligné, rien n’échappait à ce grand enfant de public pour lequel la pièce, primitive et naïve de parti-pris, semblait avoir été faite. Les enluminures un peu fortes le ravissaient, la simplicité des moyens le mettait de plain-pied avec les personnages. Le dirai-je ? j’ai goûté là le première heure d’orgueil de ma vie.

En finissant, je tiens à remercier M. Camille Weinschenk de sa courageuse hospitalité. Peu de directeurs auraient osé mettre ma pièce à la scène. Il fallait pour tenter l’aventure un esprit littéraire, enclin aux batailles de l’esprit, très décidé à chercher et à trouver du nouveau. Je tiens également à remercier les artistes qui ont mis tout leur talent et toute leur bonne volonté à interpréter mon œuvre. Et j’ai surtout à dire un grand merci à mademoiselle Reynard, dont la belle humeur pleine de finesse a certainement sauvé les côtés périlleux de la pièce, le premier soir. Elle a su rendre le personnage de Charlotte avec une grâce infinie ; elle n’est pas l’effrontée Dorine classique, elle est l’enfant que j’ai rêvée, moitié paysanne, moitié demoiselle, d’une humeur espiègle, vive, légère, ailée. Quant à M. Mercier, il a interprété avec une bonhomie rusée d’un grand effet ce rôle difficile de Rabourdin, qui est tout de nuances ; son expériences de la scène et son autorité sur le public ont grandement contribué au succès.

Et voilà l’aventure terminée. Un auteur dramatique qui connaît bien son public, me disait : « Estimez-vous heureux que votre pièce soit allée jusqu’au bout. Il y a cinq ans, jamais le public n’aurait consenti à entendre tant de vérités à la fois. » Je m’estime donc très heureux, si j’ai réellement fait faire un progrès à la patience des spectateurs. Je n’ai plus qu’à répondre à un critique, tout sympathique d’ailleurs, qui, parlant de Thérèse Raquin et des Héritiers Rabourdin, concluait en disant que cette dernière pièce était un pas en arrière ; et je réponds qu’à mon âge, dans la période de travail où je suis, il n’y a point de pas en arrière ; il y a seulement des pas dans tous les sens, des pas tentés à droite, à gauche, partout où il peut être curieux d’aller.

Maintenant, je fais un gros paquet de tous les articles qui ont paru sur les Héritiers Rabourdin. Je noue le paquet avec une ficelle et je le monte à mon grenier. Je ne saurais tirer aucun profit de ce paquet d’injures. Plus tard, il pourra être curieux d’y opérer des fouilles. Pour le moment, il ne me reste qu’à me laver les mains. Je suis habitué à n’attendre aucune récompense immédiate de mes travaux. Depuis dix ans, je publie des romans que je lance derrière moi, sans écouter le bruit qu’ils font en tombant dans la foule. Quand il y en aura un tas, les passants seront bien forcés de s’arrêter. Aujourd’hui, je m’aperçois que le combat est le même au théâtre. Ma pièce est massacrée, niée, noyée au milieu du tapage de la critique courante. Peu importe. Je pousse mes verrous, je m’exile de nouveau dans le travail.

1er décembre 1874.

ACTE I

Une salle à manger bourgeoise de petite ville. Au fond, par une large porte vitrée, on aperçoit un jardin clos de murs. Dans le coin, à gauche, un poêle de faïence, à coté duquel se trouve un petit guéridon. Au milieu du panneau, à droite, un buffet à étagère. À gauche, au second plan, une porte menant à la chambre à coucher de Rabourdin ; au premier plan, un coffre-fort scellé au mur. À droite, au second plan, une porte menant à la cuisine. Une table ronde au milieu ; un fauteuil devant la table, faisant face au public ; une chaise à gauche ; un canapé d’osier, garni de deux coussins de tapisserie, à droite ; une petite jardinière montée sur un pied, près du coffre-fort ; un baromètre pendu à côté du buffet, sur lequel se trouvent une cave à liqueurs, un plateau, une timbale, des tasses, etc. ; plusieurs chaises, dont une marquetée, près du poêle ; un coucou accroché au premier plan, à droite.

Deux heures du matin, au printemps.

Scène première

CHARLOTTE, RABOURDIN

RABOURDIN.

Alors, tu es sûre, Charlotte, la caisse est vide ?

CHARLOTTE, devant la caisse ouverte.

Vide, mon parrain, tout à fait vide.

Elle passe à droite, pendant que Rabourdin va regarder à son tour dans la caisse.

RABOURDIN.

C’est bien singulier.

CHARLOTTE.

Quoi ? qu’il n’y ait plus d’argent ?...

Riant.

Vous êtes drôle, mon parrain ! Il n’y en a pas souvent, de l’argent, dans la caisse.

Ils descendent tous deux à l’avant-scène.

RABOURDIN.

Ne ris pas, Charlotte... Il faut absolument que je paye à ce juif d’Isaac son ancienne note, cette armoire Louis XIII qu’il m’a vendue.

CHARLOTTE.

Il attendra. Il n’a pas peur pour son argent, peut-être !... Si je voulais, quand je sors, je vous rapporterais tout Senlis dans mon panier. Eh oui ! vous êtes le père aux écus. Monsieur Rabourdin, l’ancien drapier de la place du Marché, à l’enseigne du Grand Saint-Martin ; diantre ! il a dû se retirer avec dix mille francs de rentes... Les braves gens ! ils ne savent pas que la caisse est vide.

RABOURDIN, effrayé, regardant derrière lui.

Chut ! bavarde !...

Confidentiellement.

Mes neveux et mes nièces me paraissent moins tendres depuis quelques jours.

CHARLOTTE.

C’est grave.

RABOURDIN.

Ils me laisseraient crever comme un chien, vois-tu. Eux, que j’ai nourris pendant dix ans, et qui m’ont grugé jusqu’au dernier sou !

CHARLOTTE.

Eh ! ils vous rendent, aujourd’hui. Vous serez bientôt quittes... Il faut être juste, mon parrain, vos héritiers sont gentils. Ils se disputent votre héritage à coups de cadeaux, gros et petits... Vous êtes comme un coq en pâte, dorloté, baisé, chatouillé, adoré.

RABOURDIN.

Les gredins ! ils ont tout pris, et ils veulent le reste !... Si, au dernier écu, je n’avais joué l’avarice, je n’aurais pas eu d’eux un morceau de pain, ni un verre d’eau... Ah ! s’ils se doutaient ! plus de petits plats, ma pauvre Charlotte, plus de cajoleries, plus de vieillesse heureuse ! Je serais « ce vieux filou de Rabourdin ».

CHARLOTTE.

Il faut trouver l’argent du brocanteur, alors.

RABOURDIN.

Trouver l’argent ! tu ne doutes de rien, toi ! Où diable veux-tu que je le trouve ?... Si j’emprunte, tout Senlis le saura. Ma pauvre maison croule déjà sous les hypothèques.

CHARLOTTE.

Eh ! vos héritiers sont là.

RABOURDIN.

Hein ! tu crois que je pourrais... Ils ont beaucoup donné, dans ces derniers temps... Enfin, voyons toujours où nous en sommes. Prends le registre...

Charlotte passe à gauche et va chercher un registre, dans la caisse, pendant que Rabourdin remonte s’asseoir devant la table, sur le fauteuil qu’il a tiré à lui.

Peut-être qu’en demandant vingt francs à l’un, vingt francs à l’autre... Le tout est de ne pas les égorger.

CHARLOTTE, apportant la chaise placée à gauche, sur laquelle elle s’asseoit, en face de Rabourdin.

Ce que vous avez reçu depuis le premier du mois, n’est-ce pas, mon parrain ?

RABOURDIN.

Oui.

CHARLOTTE, ouvrant le registre, sur la table.

Voyons...

Lisant.

« Boucharain, le 2, un petit ballot contenant douze, paires de chaussettes, six pains de savon, une paire de rasoirs, quatre foulards et trois mètres de drap pour faire une redingote. »

RABOURDIN.

Bien, bien... Rien n’est précieux comme ces commissionnaires en marchandises... Mais je le ménage celui-là, Continue.

CHARLOTTE, lisant.

« Veuve Guérard, le 7, un gigot. »

RABOURDIN.

Ensuite.

CHARLOTTE.

Ensuite, rien !

RABOURDIN, se levant.

Comment, rien ! Est-ce que ma nièce Guérard se moque du monde ? Un gigot, le 7, et nous sommes au 18 ! À ce prix-là, j’aurai des nièces tant que je voudrai... Être une nièce Rabourdin, mais cela pose tout de suite une femme dans Senlis ! C’est cent mille francs d’espérances sur la planche.

CHARLOTTE, continuant.

« Lehudier, le 9... »

RABOURDIN, l’interrompant.

Non, saute les fournisseurs, arrive aux héritiers sérieux, à ceux que je vois tous les jours.

Il va s’asseoir sur le canapé.

CHARLOTTE, lisant.

« Le docteur Mourgue...»

RABOURDIN, l’interrompant.

Ce bon docteur ! Voilà un homme qui entend les malades ! Et qu’a-t-il donné !

CHARLOTTE.

Trois pots de confitures, le 7, et deux litres de sirop, le 13.

RABOURDIN.

Eh bien, mais c’est gentil, c’est convenable, n’est-ce pas, Charlotte ? Il n’est pas de la famille, on ne peut exiger davantage.

CHARLOTTE, continuant.

« Chapuzot... »

S’interrompant.

Votre ancien associé ; il n’est pas de la famille non plus, celui-là.

RABOURDIN, baissant la voix, d’un air effrayé.

Oh ! celui-là... Un cadavre qui tousse à rendre l’âme, qui a toutes sortes de maux incurables... Chapuzot a quatre-vingts ans. Je n’en ai que soixante, Dieu merci ! Et il veut ma maison ; il y a trente ans qu’il attend ma maison.

CHARLOTTE.

Il a donné une haie de framboisiers pour le jardin, trois poiriers, des plants de fleurs et de légumes.

RABOURDIN.

Parbleu ! il arrange son jardin, il se croit déjà chez lui.

CHARLOTTE, lisant.

« Madame Vaussard... »

RABOURDIN.

Ah ! ma bonne Olympe... Qu’a-t-elle donné ?

CHARLOTTE, lisant.

« Le 5, un rond de serviette en argent ; le 15, une timbale. »

RABOURDIN.

C’est juste, j’avais oublié la timbale... Je joue de malheur... Cette chère Olympe dépense gros en chiffons. Impossible de rien demander au mari, un grand bêta d’architecte qui se tue au travail et qui n’a jamais un sou... Autrefois, je leur ai prêté des sommes énormes.

CHARLOTTE.

Reste madame Fiquet qui a donné deux cents francs, le 6.

RABOURDIN, se levant.

Cette pauvre Lisbeth ! elle seule sait trouver de l’argent.

CHARLOTTE, se levant.

Bon, la veuve d’un huissier ! Elle vous en a mangé aussi de beaux billets de mille francs, celle-là.

RABOURDIN.

Elle veut trop entreprendre à la fois. Mais c’est une femme d’expédient, qui ferait pousser des pièces de cent sous sur les pavés... Et c’est tout, Charlotte ? Pas un neveu, pas une nièce, dans un coin ?

CHARLOTTE, qui a pris le registre sur la table.

Il n’y a plus que M. Ledoux, ce jeune homme qui doit épouser votre petite nièce Eugénie.

Montrant le registre à Rabourdin.

Ledoux... un bouquet... un bouquet... et un bouquet.

RABOURDIN.

Oui, des bouquets, toujours des bouquets !

Il passe à gauche.

Alors, personne ! Que faire, mon Dieu ! Isaac va venir justement à l’heure du déjeuner, lorsqu’ils seront tous là. Je suis un homme ruiné, s’ils ont le moindre soupçon.

CHARLOTTE.

Ne vous tourmentez pas ainsi. Combien vous faut-il ?

RABOURDIN.

Deux cent soixante-douze francs.

CHARLOTTE.

Eh bien ! prenez cet argent sur les trois mille francs que ma tante vous a confiés.

RABOURDIN, inquiet.

Sur ta dot ! Jamais, jamais ! J’aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles.

CHARLOTTE.

Comme vous vous défendez ! Hein ! pas de bêtises, n’est-ce pas, mon parrain ?

RABOURDIN, avec un rire forcé.

Tu me fais rire... Les titres sont dans un petit coin. Veux-tu les voir ?... Non, n’insiste pas, c’est inutile. Cet argent est sacré... Bast ! je trouverai… Est-ce que le déjeuner n’est pas prêt ?

CHARLOTTE.

Si, je vais mettre la table.

Elle monte prendre dans le buffet une nappe, qu’elle met sur la table.

RABOURDIN, allant regarder l’heure au coucou, droite.

Bientôt deux heures. Ils vont arriver…

Il se retourne et aperçoit la caisse.

Diantre ! c’est imprudent de laisser la caisse ouverte.

Il prend en passant le registre sur la table ; il le cache au fond de la caisse, qu’il referme, et dont il glisse la clef dans la poche de son gilet ; puis il redescend à l’avant-scène.

Deux cent soixante-douze francs. Ce sera dur, Je vais passer ma robe de chambre jaune ; elle me donne une mine de déterré...

Il se dirige vers la porte de sa chambre et revient vers Charlotte.

Est-ce que j’ai bonne mine, ce matin ?

CHARLOTTE.

Une mine superbe.

RABOURDIN.

Tant pis !... Et les yeux ?

CHARLOTTE.

Excellents, les yeux ! Ils rient et flambent comme braise.

RABOURDIN.

Tant pis, tant pis !... Alors, je n’ai pas l’air d’un homme à l’agonie ?

CHARLOTTE.

Vous !... On ne vous donnerait pas vingt ans.

RABOURDIN.

C’est épouvantable. Tu me nourris trop bien, Charlotte. Je rajeunis, je me mets sur la paille... Et j’ai faim, je suis capable de manger comme un ogre devant eux !... Je n’aurai rien, pas un sou, pas un sou !

Il sort par la porte de gauche. Charlotte remet le fauteuil en place et reporte la chaise à gauche. Dominique est entré doucement. Il tient un petit paquet au bout d’un bâton, qu’il laisse tomber derrière le canapé. Au bruit, Charlotte se retourne et se jette dans ses bras.

Scène II

CHARLOTTE, DOMINIQUE

CHARLOTTE, poussant un cri étouffé.

Dominique !...

Ils s’embrassent.

Toi, à Senlis !

DOMINIQUE, lui tenant les mains.

Hein ! C’est une fière surprise ! Je n’ai pas voulu t’écrire...

Ils se séparent et se regardent émerveillés.

Comme te voilà belle, et grande, et forte !

CHARLOTTE.

Comme te voilà beau, et grand, et fort !

DOMINIQUE.

Cinq ans sans nous voir. Je pensais à toi.

CHARLOTTE.

Oui, cinq ans. Moi, je t’attendais.

DOMINIQUE.

Va, c’est fini. Je suis un homme, maintenant. J’ai dit là-bas que je rentrais au pays. Et je viens te chercher, ma chère femme.

Il lui a donné le bras, ils vont lentement à droite, et reviennent au milieu de la scène pendant que Charlotte parle.

CHARLOTTE.

Mon cher mari... Tu te souviens du moulin de ma tante Nanon... La bonne veille, Dieu ait son âme !... Quand je descendais toute blanche de farine, je te trouvais au bord de l’écluse. Tu faisais une lieue pour venir m’aider à dénicher des nids de pies. Ah ! ces gueuses de pies ! Elles étaient tout en haut des peupliers. J’attachais mes jupes avec des ficelles pour monter. Je n’avais pas peur, je montais aussi haut que toi ; et, d’un arbre à l’autre, nous nous disions bonjour, en plein ciel... En bas, au fond du grand trou, le moulin faisait tic-tac.

DOMINIQUE, lui embrassant la main.

Oui, je me souviens, je me souviens.

CHARLOTTE.

Et le jour où nous avons emmené la Noiraude, la jument du moulin. Nous sommes allés sur la grand’route, tout loin. À la montée, tu te rappelles, quand tu m’as laissée seule sur la Noiraude, voilà que je lui donne des coups de talon dans le ventre et qu’elle part comme une dératée. Tu criais, tu avais peur qu’elle ne me jetât au fossé. Et ça me faisait tant rire, que j’avais pris la jument par le cou, pour rire à mon aise... Il était nuit, quand nous avons entendu, au bout des herbages, le tic-tac du moulin...

Dominique, qui l’a prise dans ses bras, lui baise le cou.

Tu te souviens, tu te souviens !

DOMINIQUE.

Oui, tu étais un garnement... La tante Nanon criait : « C’est un garçon, cette fille-là ! » Et moi, je t’aimais, parce que tu grimpais aux arbres et que tu n’avais pas peur de la Noiraude... Tu es une femme gaillarde, à présent.

CHARLOTTE.

Tu n’as pas l’air peureux non plus, toi.

DOMINIQUE.

Et savante, avec cela ! Tu me jetais des pierres, lorsque je voulais te faire manquer l’école. Si tu avais voulu devenir une demoiselle, tu serais devenue une demoiselle, tout comme une autre.

CHARLOTTE.

Ça m’aurait ennuyée, bien sûr... J’aime mieux être ta femme. C’est juré, d’abord.

DOMINIQUE.

Oui, c’est juré. Nous avons juré ça, un matin, par un beau soleil, derrière une haie... Quand tu voudras, maintenant ?

CHARLOTTE.

Eh ! tout de suite, dès que le curé pourra... La tante Nanon m’a laissé trois mille francs en mourant. Je vais redemander ma dot à mon parrain, et nous nous marierons.

DOMINIQUE.

Trois mille francs ! Tu es riche, toi, Charlotte... Je revenais tout fier. Mais je n’ose plus te dire...

CHARLOTTE.

Quoi donc ?

DOMINIQUE.

J’ai fait des économies... Trois cents francs, trois pauvres cents francs amassés sou à sou. Je les ai là, dans ma poche.

CHARLOTTE.

Mon cher Dominique ! Ce sera pour la chaîne et pour l’alliance... Mon Dieu qu’il fait beau aujourd’hui, et que la vie est bonne !...

Elle lui prend le bras.

Écoute, voici ce que j’ai rêvé. Je crois que le moulin de la tante Nanon est à louer. Lorsque nous serons mariés, nous irons voir, nous mettrons notre argent là, et je serai heureuse d’être meunière, d’être toute blanche de farine, comme au temps où je te retrouvais, près de l’écluse. Nous aurons une jument, nos galopins dénicheront des nids de pies. Veux-tu ? Nous nous aimerons toujours, toujours, au tic-tac du moulin.

DOMINIQUE, l’embrassant de nouveau sur le cou.

Si je veux !

CHARLOTTE, lui échappant et remontant vers le buffet.

Finis donc, tu m’empêches de mettre la table... Les nièces de mon parrain vont arriver.

DOMINIQUE.

Je reste, tant pis !

CHARLOTTE, redescendant avec une assiette qu’elle essuie.

C’est que ces commères bavarderont. J’aurais voulu ne dire qui tu es que plus tard, lorsque les choses seront terminées...

Elle pose l’assiette sur la table.

Il y a un moyen. Écoute. Quand ils seront tous là, tu arriveras carrément, et tu diras à mon parrain, qui ne t’a jamais vu : « Bonjour, mon oncle. »

DOMINIQUE.

Mais il n’est pas mon oncle.

CHARLOTTE.

Ça ne fait rien.

DOMINIQUE.

Il me demandera d’où je sors, quel est mon père, ce que je viens faire à Senlis.

CHARLOTTE.

S’il te demande cela, tu répondras ce que tu voudras, ce qui te passera par la tête.

DOMINIQUE.

Et cette histoire suffira ?

CHARLOTTE.

Parfaitement... Vite, va-t’en par la cuisine, et reviens dans quelques minutes. Voici la clique.

Elle le fait passer par la porte de droite et continue de mettre la table. Les héritiers arrivent successivement.

Scène III

CHARLOTTE, CHAPUZOT, LE DOCTEUR MOURGUE, puis MADAME VAUSSARD, MADAME PIQUET, EUGÉNIE, LEDOUX.

CHAPUZOT, entrant au bras du docteur et descendant à droite.

Vous dites, docteur, que la variole fait beaucoup de victimes dans Senlis ?

MOURGUE.

Sur trente malades, j’en ai une vingtaine atteints par le fléau.

CHAPUZOT.

C’est un joli chiffre... Et les décès, dans quelle proportion ?

MOURGUE.

Mais quinze sur vingt, à peu près... Est-ce que vous êtes vacciné, Chapuzot ?

CHAPUZOT.

Moi, non. Je n’ai pas besoin de ça... On a voulu me vacciner. Ça n’a pas pris. Je suis trop fort.

Il est pris d’un accès de toux qui le renverse sur un canapé.

MOURGUE.

Vous avez tort de négliger cette toux-là.

CHAPUZOT, se relevant, furieux.

Je ne tousse pas. J’ai quelque chose dans la gorge... Je n’ai jamais avalé une drogue de ma vie, docteur, tel que vous me voyez. Et solide ! Je vous enterrerai tous... Eh ! Eh !

Il passe à gauche.

J’en ai déjà vu partir pas mal. Senlis se nettoie.

MOURGUE.

Bah ! vous mourrez comme les autres, mon ami. On meurt pour un rien, sans y penser.

CHAPUZOT, baissant la voix et montrant la porte à gauche.

Chut ! Si ce pauvre Rabourdin vous entendait !

CHARLOTTE.

La nuit a été mauvaise... Il s’est levé tard, il s’habille.

Elle entre dans la chambre de Rabourdin.

CHAPUZOT.

Mauvais symptômes, à son âge, lorsqu’on se lève tard. Enfin, il faut nous faire une raison...

Il s’asseoit sur la chaise à gauche.

Il serait beaucoup plus heureux, s’il était mort.

MOURGUE,

qui est remonté au fond, près de la porte, pour poser son chapeau sur une chaise.

Eh ! c’est la belle madame Vaussard.

MADAME VAUSSARD, entrant.

Toujours galant, docteur.

Elle ôte son chapeau qu’elle accroche près du poêle.

MOURGUE.

Et vous, madame, toujours jeune, toujours superbe, la reine de Senlis !

Il lui baise la main.

Et cet excellent monsieur Vaussard ?

MADAME VAUSSARD.

Merci, il est à la maison, il travaille...

Elle descend.

Je vous annonce ma cousine Fiquet et son pensionnat.

MOURGUE.

Comment, son pensionnat ?

MADAME VAUSSARD, riant, passant à droite.

Oui, sa fille Eugénie et le jeune Ledoux.

Le docteur va s’asseoir sur un canapé, tire un journal et le lit attentivement.

MADAME FIQUET[1], entrant vivement, un panier au bras, ôtant son châle et son chapeau, qu’elle pose sur une chaise, près du buffet.

Eh bien ! et notre oncle, il n’est pas encore à table ?

CHAPUZOT.

Mais il paraît que Rabourdin n’a pas fermé l’œil de la nuit.

MADAME FIQUET, descendant.

C’est que la goutte l’aura travaillé.

Posant son panier sur la table et allant à madame Vaussard.

Bonjour, ma cousine, je vous demande pardon. Je suis tout émotionnée. Je cours depuis ce matin pour une de mes amies ; un procès en séparation, dont je m’occupe un peu ; la pauvre femme n’a pas la tête à elle. J’ai les pièces dans mon panier... Tiens, vous avez là une jolie robe, ma cousine. Combien avez-vous payé ça ?

MADAME VAUSSARD.

L’étoffe, je ne sais pas au juste.

MADAME FIQUET.

J’aurais été curieuse de comparer. J’ai là des échantillons.

Elle montre son panier.

Ça vient d’une faillite. Je place des coupons, par complaisance.

Elle va s’asseoir sur le fauteuil, derrière la table.

Ah ! mes bons amis, si vous saviez, que de peine pour mener à bien la moindre petite affaire !

MADAME VAUSSARD, s’asseyant sur une chaise, près du canapé.

Et n’aurai-je pas le plaisir d’embrasser notre chère Eugénie ?

MADAME FIQUET, surprise.

Hein ! Eugénie ?

CHAPUZOT.

Oui, votre fille, je la croyais avec vous.

MADAME FIQUET.

Ma fille... C’est vrai, elle était avec moi...

Se levant et appelant.

Minette ! Minette !

EUGÉNIE, entrant avec Ledoux.

Nous voici, maman. Nous étions sous le berceau, au frais. Bonjour, ma tante.

Elle descend embrasser madame Vaussard qui s’est levée.

CHAPUZOT[2], à Ledoux qui est venu lui donner une poignée de main.

Ah ! la jeunesse !... Ménagez-vous.

LEDOUX.

Je me porte bien, je vous assure.

CHAPUZOT.

On ne sait pas, on ne sait pas.

MADAME FIQUET.

Allons, mes enfants, retournez au jardin. Faites des bouquets pour votre oncle.

Eugénie et Ledoux sortent. Madame Fiquet et madame Vaussard s’asseoient de nouveau, l’une sur le fauteuil, l’autre sur la chaise.

Scène IV

MADAME FIQUET, MADAME VAUSSARD, CHAPUZOT, MOURGUE

MOURGUE, toujours assis sur le canapé, lisant son journal.

Tiens, l’ottoman est eh baisse d’un franc.

MADAME FIQUET.

Je crois que notre oncle a de l’argent dans ces fonds-là.

MADAME VAUSSARD.

Monsieur Chapuzot, savez-vous si notre oncle a de l’ottoman ?

CHAPUZOT.

Oui, il doit en avoir...

Il se lève et prend le milieu.

Rabourdin n’a jamais eu de flair pour ses placements. Il n’est pas fort.

Les deux femmes se sont levées, prises d’inquiétude.

MADAME VAUSSARD[3].

Il a fait une jolie fortune, pourtant.

CHAPUZOT.

Sans doute, je ne dis pas.

MADAME VAUSSARD.

Une des belles fortunes de Senlis.

CHAPUZOT.

Oui, oui.

MADAME FIQUET.

Pourquoi branlez-vous la tête ? Expliquez-vous ? Alors, il est ruiné ?

CHAPUZOT.

Eh ! non ; il n’est pas fort, voilà tout ! Je dis qu’il n’est pas fort !... Quand nous étions associés, ça me faisait hausser les épaules. La maison aurait été propre sans moi. Pas deux sous d’affaires. J’ai tout gagné. Allez, Rabourdin me doit, un beau cierge...

Il remonte et passe à gauche.

Tenez, c’est comme cette caisse. Eh bien ! elle n’est pas à sa place. Il ne l’a gardée et mise là que pour me vexer.

MADAME VAUSSARD, s’approchant.

Elle est respectable, cette caisse.

MADAME FIQUET, examinant la serrure.

Un bon système.

MADAME VAUSSARD, riant.

Que peut-il y avoir là-dedans ?... Tout en pièces de cent sous, je parie.

Elle remonte et va s’asseoir sur le fauteuil.

MADAME FIQUET.

Bah ! notre oncle a raison d’aimer l’argent, et la caisse est bien là.

Elle lui donne de petites tapes.

C’est une bonne caisse, une caisse heureuse, une caisse fidèle.

CHAPUZOT, qui est resté au fond, ricanant, marchant à petits pas.

Pour le plaisir que Rabourdin tirera de son argent maintenant... N’est-ce pas, docteur ?

MOURGUE, sans lever les yeux de son journal.

Certes.

MADAME FIQUET.

Je craignais quelque perte qui l’aurait affecté...

Elle vient fouiller dans son panier, y prend un petit paquet, puis se dirige vers la cuisine.

Ah ! j’oubliais, j’ai apporté pour lui une semoule digestive. Je vais lui en préparer un potage. Elle est très rafraîchissante et d’un goût exquis...

Sur le seuil de la porte, se retournant.

Vous devriez en manger une assiettée chaque matin, ma cousine, vous qui tenez à avoir le teint clair.

Scène V

CHAPUZOT, MADAME VAUSSARD, MOURGUE

MADAME VAUSSARD, se levant brusquement et regardant sortir madame Fiquet.

L’intrigante !... Elle finira par laver la vaisselle, ici !

CHAPUZOT, toujours dans le fond, furetant.

Eh ! eh !

MADAME VAUSSARD, passant à droite.

Elle étoufferait notre oncle, si elle pouvait, avec sa semoule. D’ailleurs, le laitage ne vaut rien pour les vieillards. N’est-ce pas, docteur ?

MOURGUE, lisant toujours le journal.

Certainement.

MADAME VAUSSARD, revenant à gauche.

Une femme de rien, qui vit d’on ne sait quoi ! Toujours en robe fripée ; pas peignée, à peine débarbouillée.

CHAPUZOT[4], qui est descendu près de la table, à droite.

Cette brave dame, elle a un panier inépuisable.

Soulevant le panier.

Diable ! il n’est pas léger.

Fouillant dans le panier.

Des pots de pommade, des protêts, des billets échus, des échantillons de vins...

MADAME VAUSSARD, fouillant à son tour.

Des photographies, un prospectus de dentiste, un paquet de vieilles dentelles, des lettres ficelées avec une faveur rose, une adresse de sage-femme, un bracelet en or...

CHAPUZOT, continuant.

Et le spécimen du corset en caoutchouc dont elle parle depuis huit jours... Elle peut ouvrir un bazar.

Il passe à gauche.

MADAME VAUSSARD[5].

C’est une honte ! Si l’on voulait parler.

À Chapuzot.

Enfin, c’est elle qui a fâché le percepteur avec sa femme.

À Mourgue.

C’est encore elle qui a marié cette pauvre mademoiselle Reverchon avec ce brutal de pharmacien qu’elle a été obligée de quitter il y a huit jours.

Entre Chapuzot et Mourgue.

Elle bouleverserait Senlis, si on la laissait faire... Il n’est pas possible que notre oncle avantage cette malheureuse, malgré la bassesse de ses cajoleries.

CHAPUZOT.

Moi, je crois, au contraire, qu’il lui laissera tout... Elle compte bien là-dessus pour marier sa fille. La petite est très recherchée.

MADAME VAUSSARD.

Allons donc ! jamais notre oncle ne sera assez fou... N’est-ce pas, docteur ?

MOURGUE, lisant toujours le journal.

Sans doute.

Chapuzot retourne en ricanant s’asseoir sur la chaise, à gauche.

MADAME VAUSSARD.

Ah ! tout le monde n’est pas comme moi ! Je suis bien trop fière. Je tiens mon rang. Ce n’est pas moi qu’on verra jamais à genoux. J’aimerais mieux ne pas avoir le moindre souvenir de mon oncle, que de m’abaisser à un de ces petits services intéressés qui dégradent la main qui les rend.

MADAME FIQUET, rentrant et prenant une assiette dans le buffet.

Maintenant, je vais cueillir des fraises.

MADAME VAUSSARD, montant brusquement et lui arrachant l’assiette.

Laissez ! je vais les cueillir, les fraises !

Elle sort par le fond.

Scène VI

CHAPUZOT, MADAME FIQUET, MOURGUE

MADAME FIQUET, stupéfaite, suivant des yeux madame Vaussard.

Hein ! Que lui prend-il ?... Je les cueille aussi bien qu’elle, les fraises !... L’intrigante !

Elle descend.

CHAPUZOT, ricanant.

Dame ! elle se rend utile.

MADAME FICHET.

Une femme comme il faut qui en fait voir de toutes les couleurs à son grand innocent de mari !... La belle madame Vaussard ! Elle a trente-cinq ans, et elle est mûre comme une poire tombée.

CHAPUZOT, se levant, et venant à elle.

Non, soyez juste, elle est encore très bien et faite pour donner beaucoup d’agrément à un homme.

MADAME FIQUET.

À un homme ! Dites donc à une ville entière. C’est connu. Elle a des jeunes gens dans toutes ses armoires... Je vous dis qu’elle porte des faux cheveux et qu’elle se peint la figure !... N’est-ce pas, docteur, qu’elle se peint la figure.

MOURGUE, lisant toujours le journal.

Oui, oui, elle se peint la figure.

MADAME FIQUET.

Et vous lui indiquez des huiles et des onguents ?

MOURGUE.

Parfaitement, des huiles, des onguents.

MADAME FIQUET.

D’ailleurs, avec des toilettes comme elle en porte, on a toujours l’air de quelque chose. Elles lui coûtent bon, ses toilettes... Tant mieux ! tant mieux ! Nous verrons sur quoi la belle madame Vaussard finira... Ah ! madame donne des dîners, mange aussi bien que le sous-préfet, promène chaque semaine une robe neuve, offre du thé aux jolis jeunes gens ! C’est parfait ! Elle n’aura pas toujours du pain à manger.

CHAPUZOT.

À moins que Rabourdin ne lui laisse sa fortune.

MADAME FIQUET.

Vous voulez rire !

CHAPUZOT.

Dame ! Ses créanciers patientent. Elle a du crédit. Il lui suffit de parler de son oncle pour trouver des prêteurs.

MADAME FIQUET.

C’est cela, de l’escroquerie pure !... Elle a je ne sais quels tripotages avec cet usurier d’Isaac, ce brocanteur qui prête à la petite semaine, et qui bat la contrée pour acheter toutes les vieilleries... Allez, allez, la belle madame Vaussard ne m’inquiète guère.

CHAPUZOT.

Comme vous voudrez... Du moment que vous ne voulez pas voir clair.

MADAME FIQUET.

Vous savez donc quelque chose ?

CHAPUZOT.

Eh ! vous ne devinez pas qu’elle veut empêcher le mariage de votre fille avec M. Ledoux... Elle était au mieux avec M. Ledoux, l’hiver dernier. Elle le nourrissait de petits fours, dans son cabinet de toilette.

MADAME FIQUET.

Si cela était vrai !

CHAPUZOT, remontant.

Tellement vrai, qu’elle est là-bas, en train de cueillir des fraises avec le jeune homme.

MADAME FIQUET, remontant.

Merci, monsieur Chapuzot. Prendre M. Ledoux à ma pauvre Minette !...

Regardant dans le jardin.

Je crois qu’elle lui fait embrasser sa main. Attendez, je vais les guetter par la fenêtre de la cuisine.

Elle sort vivement par la droite.

Scène VII

CHAPUZOT, MOURGUE

MOURGUE, à Chapuzot qui rit en se rasseyant sur la chaise, à gauche.

Vous finirez par les faire prendre aux cheveux.

Il plie son journal et se lève.

CHAPUZOT.

Tiens ! ça m’amuse... Elles sont drôles, quand elles sont en colère. Il faut bien rire un peu.

MOURGUE.

En somme, laquelle des deux héritera, selon vous ?

CHAPUZOT, se levant.

Laquelle des deux… Ni l’une ni l’autre donc ! Comment ! vous êtes encore à croire que Rabourdin laissera son argent à ces deux commères ! Il est bien bête, mais pas à ce point-là.

MOURGUE.

Elles sont ses nièces.

CHAPUZOT.

Une grosse femme qui a des appétits d’ogresse, qui deviendrait insupportable de prétentions, si elle avait de l’argent dans sa poche !

MOURGUE.

Elle est sa nièce.

CHAPUZOT.

Une vieille suspecte qui promène dans son panier toutes les affaires véreuses de Senlis, qui engloutirait dix fortunes, sans qu’on entendît seulement tomber un écu !

MOURGUE.

Elle est sa nièce, que diable !

CHAPUZOT, exaspéré, passant à droite.

Sa nièce ! sa nièce ! qu’est-ce que ça fait ? Est-ce qu’on laisse son bien à des nièces !...

Baissant la voix.

À quoi bon des nièces, quand Rabourdin a autour de lui des amis dévoués, des amis de coeur, qui ne manquent pas un jour de lui tenir compagnie ?

MOURGUE, confidentiellement.

Vous comptez alors que notre pauvre Rabourdin... ?

CHAPUZOT.

C’est une affaire convenue depuis longtemps. Pensez donc ! il y a quarante ans que nous nous connaissons... J’aurai la maison... Je pense réinstaller à l’automne.

Il est pris d’un accès de toux, qui le renverse sur le canapé.

MOURGUE, à part.

Oui, à là chute des feuilles...

Haut.

Soignez ça, entendez-vous. Ça vous jouera quelque mauvais tour.

CHAPUZOT, furieux, se relevant.

Laissez donc ! une simple démangeaison.

MOURGUE, baissant la voix.

Écoutez, entre nous, je dois vous prévenir que madame Fiquet a une promesse de son oncle.

CHAPUZOT.

Une promesse ?... Ce Rabourdin promet donc à tout le monde ?

MOURGUE.

Dame ! il se fait dorloter, c’est son droit. La maison sera au plus tendre, au plus aimant... Soyez tendre, Chapuzot.

CHAPUZOT.

Vous vous moquez ! Je n’irai pas tourner un potage, ni cueillir des fraises, peut-être ! Ah ! non, docteur, j’ai plus de dignité que cela...

Changeant peu à peu de ton.

La vérité est que je n’ai jamais pu voir souffrir personne. Rabourdin serait déjà mort sans moi. Voyez, la table n’est seulement pas mise ! Il manque le sel, le poivre, le pain, la serviette...

Il enlève le panier de madame Fiquet et achève de mettre la table.

MOURGUE, à part, riant.

Ils sont tous grotesques, ma parole d’honneur !...

Il s’assied sur la chaise à gauche.

Moi, je ne bouge pas. J’ai une promesse formelle de Rabourdin. Ce n’est pas moi que l’on surprendra à quelque vilenie.

Il aperçoit Charlotte qui est entrée et qui est allée prendre un des coussins du canapé ; il se lève et le lui arrache des mains.

Donnez, ceci est l’affaire du médecin. Vous le mettez toujours trop bas.

Il arrange le coussin dans le fauteuil.

Là, un vrai dodo.

À ce moment, Rabourdin parait à la porte de gauche, voûté, cassé, l’air agonisant. Mourgue donne de petites tapes sur le coussin. Chapuzot coupe du pain. Les autres personnages se présentent de la façon suivante : madame Fiquet, à droite, avec un potage, madame Vaussard, au fond, avec une assiette de fraises ; Eugénie et Ledoux également au fond, avec des bouquets.

Scène VIII

RABOURDIN, CHARLOTTE, MOURGUE, EUGÉNIE, MADAME VAUSSARD, LEDOUX, CHAPUZOT, MADAME FIQUET

TOUS.

Ah ! le voici !

MADAME VAUSSARD et MADAME FIQUET.

Notre cher oncle !

CHAPUZOT et MOURGUE.

Ce cher ami !

RABOURDIN.

Merci, merci, mes enfants.

MOURGUE, allant le chercher.

Là, venez vous asseoir, j’ai arrangé les coussins, vous allez être comme dans votre lit.

Il l’asseoit dans le fauteuil.

MADAME FIQUET, s’approchant, à droite de la table.

Et vous mangerez votre potage, une semoule au lait et au sucre, une vraie confiture... C’est moi qui l’ai préparée.

Elle pose le potage sur la table.

MADAME VAUSSARD, s’approchant, à gauche de la table.

Je les ai cueillies pour vous... Elles embaument.

Elle pose les fraises sur la table.

CHAPUZOT, s’approchant, en face de la table.

Moi, je vous coupais du pain, le croûton, le bout le plus cuit.

RABOURDIN.

Merci, merci, mes enfants.

EUGÉNIE[6], descendant avec Ledoux, pendant que madame Vaussard et madame Fiquet s’écartent un peu.

Si vous voulez nous permettre de vous offrir ces fleurs ?

RABOURDIN, se mettant debout.

Oh ! des fleurs !...

Il jette un cri étouffé.

Aïe ! j’ai les reins coupés en quatre.

MOURGUE, se précipitant, écartant Eugénie et Ledoux.

Vous le fatiguez...

À Rabourdin.

Je tiens les oreillers, n’ayez pas peur.

MADAME FIQUET, le soutenant, à droite.

Appuyez-vous sur mon bras.

MADAME VAUSSARD, le soutenant, à gauche.

Doucement, doucement.

CHAPUZOT, qui est remonté derrière le fauteuil.

Laissez-le glisser peu à peu, sans secousse. Il y est...

Rabourdin s’asseoit.

TOUS.

Ah ! le voilà assis !

MADAME FIQUET et MADAME VAUSSARD.

Notre cher oncle !

CHAPUZOT et MOURGUES.

Ce cher ami !

Eugénie et Ledoux retournent sournoisement dans le jardin, madame Vaussard passe les bouquets à Charlotte qui va les poser sur le poêle, et qui se retire ensuite par la porte de droite.

Scène IX

MADAME VAUSSARD, MOURGUE, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT

RABOURDIN, assis.

Je respire. J’ai les jambes si lourdes.

MOURGUE.

Diable ! nous avons une mauvaise mine, ce matin.

Il lui prend le pouls.

RABOURDIN.

N’est-ce pas, docteur ? une bien mauvaise mine. J’ai passé une nuit atroce.

MOURGUE.

Le pouls ne dit rien... Voyons la langue... Elle ne dit rien non plus... Je n’aime pas cette absence de symptômes. C’est toujours très grave.

RABOURDIN.

N’est-ce pas, docteur ?

MOURGUE.

Je vais faire une petite ordonnance.

Il remonte au fond et écrit l’ordonnance sur le guéridon, près du poêle.

MADAME FIQUET, debout près de Rabourdin.

Bah ! notre oncle vivra cent ans.

CHAPUZOT, assis sur le canapé.

Cent ans, c’est beaucoup.

MADAME VAUSSARD, assise sur la chaise, à gauche.

Les Rabourdin ont l’âme chevillée au corps.

CHAPUZOT, s’échauffant et se levant.

Eh ! c’est ridicule ! Il connaît son état aussi bien que vous... N’est-ce pas, Rabourdin ?

RABOURDIN, d’une voix dolente.

Oui, oui, mon ami.

CHAPUZOT.

Enfin, il traîne toujours, il est toujours dans les tisanes... Je crois qu’il y a en lui un vice de sang.

RABOURDIN, inquiet.

Mon ami, mon ami...

CHAPUZOT.

Ce que j’en dis, ce n’est pas pour vous effrayer... Là, vous n’êtes pas fort. Le moindre bobo vous flanquerait par terre. Vous savez ce qui vous attend, que diable !

RABOURDIN, se fâchant.

Permettez, Chapuzot, je ne suis pas encore mort... Vous êtes insupportable !

Chapuzot retourne s’asseoir sur le canapé.

MADAME FIQUET.

Eh ! notre oncle se porte à merveille.

MADAME VAUSSARD.

Il nous enterrera tous.

RABOURDIN, reprenant sa voix d’agonisant.

Non, non, Chapuzot a raison ; je suis bien faible... Ah ! mes pauvres enfants, vous ne me garderez pas longtemps au milieu de vous.

MOURGUE, qui a achevé son ordonnance, redescendant.

Voilà... Vous prendrez, d’heure en heure, une cuillerée de la potion ; puis, après chaque repas, un des petits paquets ; puis, le matin, trois des pilules ; puis, tous les deux jours, un grand bain alcalin... Si le mal empirait, envoyez-moi chercher cet après-midi.

Il va prendre son chapeau près de la porte.

RABOURDIN, haussant la voix.

Docteur, je puis manger, n’est-ce pas ?

MOURGUE, revenant.

Légèrement, mon ami très légèrement... Au revoir.

Il sort. Madame Vaussard approche la chaise à quelque distance de la table, et se met à éplucher les fraises. Madame Fiquet attache la serviette au cou de son oncle. Chapuzot est toujours assis sur le canapé.

Scène X

MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT, puis CHARLOTTE

MADAME FIQUET.

Le potage va être froid... Voyons, mon oncle, forcez-vous un peu.

CHAPUZOT.

Il ferait mieux de ne pas manger... Hein ! mon pauvre Rabourdin, ça ne va guère, l’appétit ?

RABOURDIN.

Heu ! heu !

MADAME FIQUET.

Rien qu’une cuiller, mon oncle, pour nous faire plaisir.

CHAPUZOT, se levant.

Eh ! non, laissez-le tranquille, puisqu’il n’a pas faim.

RABOURDIN.

Cependant...

CHAPUZOT.

Il n’a besoin que de son lit, c’est visible.

RABOURDIN.

Permettez. !.... Je n’ai pas faim. Seulement je sens là, dans l’estomac, un creux...

Chapuzot se rasseoit.

MADAME FIQUET.

Oui, oui, faites un effort. Vous mangerez ce que vous mangerez.

RABOURDIN, mangeant.

Si peu, si peu... C’est fini, cette fois. Bientôt, je ne vous dérangerai plus, je vous laisserai la place.

MADAME VAUSSARD.

Oh ! mon oncle, s’il est permis de dire des choses pareilles !

Elle lui verse à boire.

RABOURDIN, mangeant gloutonnement.

Non, ne vous abusez pas... Je sens que je m’en vais.

CHAPUZOT, se précipitant pour lui enlever la tasse.

Rabourdin, vous allez vous faire du mal. Je vous surveille, moi !...

Rabourdin l’écarte et boit le restant du potage.

Voyez donc, il a vidé la tasse.

Il retourne s’asseoir.

MADAME FIQUET.

C’est qu’il a trouvé ma semoule bonne... Mais plus une bouchée... Buvez-moi ces deux doigts de vin, et je vais appeler Charlotte pour qu’elle enlève le couvert.

MADAME VAUSSARD, se levant brusquement, tenant l’assiette de fraises.

Ah ! pardon, je veux que mon oncle goûte mes fraises.

MADAME FIQUET, aigrement.

Il ne peut cependant pas s’étouffer pour vous faire plaisir.

MADAME VAUSSARD, se fâchant.

Je l’ai bien laissé se bourrer de votre potage, moi ! C’est très indigeste, cette pâtée !... N’est-ce pas, mon oncle, que vous allez manger des fraises ?

MADAME FIQUET, bousculant l’assiette.

C’est ce que nous verrons. Je ne permettrai pas qu’on l’oblige à se faire du mal.

RABOURDIN.

Lisbeth ! Olympe ! je vous en prie...

Madame Vaussard pose devant lui l’assiette de fraises.

Il me semblait qu’avant les fraises...

MADAME VAUSSARD.

Avant les fraises...

RABOURDIN.

Oui, Charlotte m’avait promis...

MADAME FIQUET.

Quoi donc ?

RABOURDIN.

Une petite côtelette.

CHAPUZOT.

Une côtelette ! mais il va se donner une indigestion !

RABOURDIN.

Oh ! toute petite, la noix seulement, rien que pour sucer... J’ai là ce creux dans l’estomac, vous savez ; pas la moindre faim, mais un creux atroce.

CHARLOTTE[7], entrant à droite, avec la côtelette.

Mon parrain, voici votre côtelette, bien saignante.

RABOURDIN.

Donne, ma fille... Encore un morceau de pain, Chapuzot.

CHAPUZOT, prenant le pain qu’il a posé debout contre le canapé, et coupant un énorme morceau à part.

Tiens ! si celui-là ne l’étouffé pas !

Il se rasseoit.

CHARLOTTE, passant le morceau de pain à Rabourdin.

Et maintenant, mon parrain, faut-il vous mettre deux œufs sur le plat ?

TOUS.

Ah ! non, non, par exemple !

RABOURDIN.

Hein ? des œufs sur le plat, pourtant... pas trop cuits, avec une pointe de poivre, c’est léger, ça se digère facilement.

TOUS, énergiquement.

Non !

RABOURDIN, résigné.

Eh bien ! non, Charlotte... Ils m’aiment bien, ils sentent que ça ne passerait pas.

Attaquant sa côtelette.

Ça ne pourrait pas passer. Je suis si faible, si faible !

Charlotte sort par le fond. Madame Vaussard va s’asseoir sur la chaise, à gauche. Madame Fiquet s’asseoit sur la chaise, près du canapé.

CHAPUZOT[8], à part.

Ça va l’achever.

RABOURDIN.

C’est de vous voir là, mes enfants. Je m’oublie, en causant ; je mange sans y penser... Est-ce qu’Eugénie n’est pas venue, ce matin ? Je croyais l’avoir vue.

MADAME FIQUET, surprise.

Hein ? Eugénie ?

RABOURDIN.

Votre fille ?

MADAME FIQUET, se levant.

Ah ! oui, ma fille.... Elle était là. Où a-t-elle pu passer ?

Elle va au fond.

Minette ! Minette !

CHAPUZOT, ricanant.

Il y a longtemps que Minette est retournée sous le berceau avec monsieur Ledoux.

RABOURDIN.

Laissez-la, Lisbeth.

Madame Fiquet revient s’adosser à son fauteuil.

Je suis content que cette petite vienne se faire embrasser le bout des doigts dans mon jardin !... Ah ! la famille, la famille ! On ne vit bien que par la famille !

CHARLOTTE[9], entrant par la droite.

Mon parrain, il y a là un jeune homme qui vous demande.

RABOURDIN.

Tu le connais?

CHARLOTTE.

Je ne l’ai jamais tant vu... Il a un panier.

RABOURDIN.

Un panier... Fais-le entrer.

Charlotte appelle du geste Dominique, qui entre par la droite, et qui marche droit à Rabourdin, la main tendue. Charlotte traverse au fond, et descend à gauche, riant et attendant.

Scène XI

MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, CHAPUZOT, CHARLOTTE, DOMINIQUE

DOMINIQUE.

Bonjour, mon oncle.

Madame Vaussard se lève brusquement et accourt près de son oncle, que madame Fiquet couvre de son corps. Chapuzot s’est également levé, très inquiet.

RABOURDIN[10], surpris.

Hein !...

Se laissant prendre la main.

Bonjour, mon garçon.

MADAME FIQUET, écartant Dominique.

Vous êtes chez monsieur Rabourdin.

DOMINIQUE, posant son panier à l’avant-scène.

Pardi ! mon oncle Rabourdin, un des hommes les plus respectables de Senlis...

Écartant à son tour madame Fiquet.

Et vous allez bien, mon oncle ?

RABOURDIN, toujours surpris, hésitant.

Très bien, mon garçon... Je veux dire doucement, très doucement.

MADAME VAUSSARD, se penchant, bas.

Quelque intrigant !... Est-ce que vous le connaissez ?

RABOURDIN, bas.

Pas précisément... Je cherche à me rappeler sa figure.

DOMINIQUE.

Je suis Dominique, le fils du grand Lucas.

BABOURDIN.

Dominique, le grand Lucas... Certes !

DOMINIQUE.

Vous savez, le grand Lucas, de la ferme de Pressac.

RABOURDIN.

La ferme de Pressac... Oui, oui.

DOMINIQUE.

Et je vais à Paris pour acheter des semences. Alors, mon père m’a dit : « Donne donc le bonjour à l’oncle Rabourdin, en passant à Senlis. Tu lui porteras une paire de canards. » Attendez, les canards sont dans mon panier.

Il les prend et les pose sur la table.

Des canards joliment gras, mon oncle.

RABOURDIN, se frappant le front.

Parfait ! le grand Lucas, de la ferme de Pressac, qui avait épousé...

DOMINIQUE.

Mathurine Taillandier, la fille à Jérôme Bonnardel.

RABOURDIN.

C’est cela !..

Il se lève et donne une poignée de main à Dominique. Charlotte retient un rire et sort par le fond.

Ah ! mon neveu, que je suis donc heureux, de te voir !... Je me disais aussi : Je connais cette figure-là. Tu ressembles comme deux gouttes d’eau à une de mes pauvres tantes... Tout le monde est gaillard à la ferme ?

DOMINIQUE.

Merci. Ils vous disent tous bien des choses.

Il prend, son panier et va s’installer sur le canapé, à côté de Chapuzot.

RABOURDIN.

Tu es chez toi, mets-toi à ton aise...Nous sommes en famille, tous parents, tous amis. Je ne suis content que lorsque la maison est pleine.

Il retourne s’asseoir à la table et reprend sa voix de malade.

J’ai bien des consolations à mes derniers moments... Chapuzot, un morceau de pain, je vous prie. Je vais manger mes fraises.

CHAPUZOT, se levant.

Avec plaisir...

Il coupe un gros morceau de pain. À part.

Crève, crève, mon bon.

Il se rasseoit.

MADAME FIQUET[11], qui a pris à part madame Vaussard.

Mathurine Taillandier, Jérôme Bonnardel, est-ce que vous connaissez ces noms-là ?

MADAME VAUSSARD, bas.

Pas du tout... Le jeune homme a des yeux qui luisent comme des charbons.

MADAME FIQUET, bas.

Il faudra le surveiller.

CHARLOTTE, entrant par le fond.

Mon parrain, voici monsieur Isaac qui entre dans le jardin.

RABOURDIN, très inquiet.

C’est désagréable ! Nous étions si bien, là, en famille !

CHARLOTTE.

Le voici.

Elle sort par la porte à droite. Madame Fiquet dessert la table.

Scène XII

MADAME VAUSSARD, RABOURDIN, MADAME FIQUET, ISAAC, CHAPUZOT, DOMINIQUE

RABOURDIN, pendant que madame Fiquet lui enlève sa serviette du cou.

Eh ! c’est cet excellent monsieur Isaac ! Ça ne va pas, ça ne va pas, mon pauvre monsieur Isaac... Vous êtes fort comme un Turc, vous !

ISAAC.

Vous êtes bien bon. Je ne me porte pas mal. Je venais pour une petite note.

RABOURDIN.

Une petite note...

ISAAC.

Un ancien compte, deux cent soixante-douze francs, pour une armoire...

RABOURDIN.

Quoi ! l’armoire ne vous a pas encore été payée ? Vraiment, si vous ne me connaissiez pas...

ISAAC.

Oh ! je n’étais pas en peine, monsieur Rabourdin. On sait ce qu’on sait. Je voudrais que vous me dussiez cent fois davantage.

Il lui remet la note.

RABOURDIN.

Deux cent soixante-douze francs...

Il se lève. Madame Vaussard est montée s’asseoir devant le guéridon, où elle feuillette un album ; madame Fiquet achève de desservir la table, Chapuzot cause avec Dominique.

Je ne sais pas si je vais avoir de la monnaie...

Il fouille dans ses poches en se dirigeant vers la caisse.

Je suis pourtant bien sûr d’avoir pris la clef de la caisse sous mon oreiller.

Se fâchant.

Aussi c’est cette écervelée de Charlotte ! On ne retrouve rien dans la maison...

Appelant.

Charlotte ! Charlotte !

MADAME FIQUET, s’approchant, allongeant la main pour tâter la poche du gilet.

La clef est peut-être dans votre gilet.

RABOURDIN, fermant étroitement sa robe de chambre.

Ah ! non, non, je me souviens... Elle sera tombée hier de ma poche. Et j’ai une peur : on l’aura balayée et jetée à la rue...

Appelant.

Charlotte ! Charlotte !

Se fouillant de nouveau.

Mon Dieu, mon Dieu, que c’est contrariant !...

À Isaac.

Vous n’êtes pas pressé ? Autrement je vous aurais envoyé ça cet après-midi.

ISAAC.

J’ai le temps.

Les héritiers, flairant un emprunt, tournent tous le dos à Rabourdin. Madame Fiquet, qui a porté la table derrière le canapé, est remontée devant le buffet. Madame Vaussard met les bouquets dans des vases, sur le poêle. Chapuzot cause toujours avec Dominique, côte à côte, sur le canapé.

RABOURDIN[12].

Tant mieux ! tant mieux !... Quand on ne trouve pas, vous savez, on perd la tête.

Réfléchissant.

Pas le moindre souvenir. Tout se brouille. Va te faire lanlaire !... Chapuzot ?

CHAPUZOT, se tournant à regret.

Quoi, mon ami ?

RABOURDIN.

Vous n’auriez pas la somme sur vous, par hasard ?

CHAPUZOT.

Non...

Regardant dans son porte-monnaie.

J’ai trente-sept sous. Je ne prends jamais d’argent sur moi. Ça embarrasse.

Il reprend sa causerie avec Dominique.

RABOURDIN.

Vous avez bien raison. Je vous demandais cela en l’air, pour en finir... Asseyez-vous donc, monsieur Isaac. Ce sera peut-être long.

ISAAC.

Merci... Ne vous inquiétez pas de moi.

RABOURDIN.

Nous allons tâcher de trouver la somme, que diable !... Vous dites trente-sept sous, Chapuzot ?

Chapuzot gonfle le dos sans se retourner.

Ce ne serait- pas trente-sept francs ? Non. Tant pis !... Ma bonne Olympe, vous avez bien quelques louis ?

MADAME VAUSSARD, descendant, d’un air contrarié.

Mais non, mon oncle, pas dix francs seulement. J’ai payé ma modiste en venant ici, de sorte que je suis à sec.

Elle remonte.

RABOURDIN.

Deux cent soixante-douze francs... Nous n’y arriverons jamais... Et vous, Lisbeth ?

MADAME FIQUET, descendant avec son panier.

Attendez... Je regardais justement... Quelquefois, j’ai de l’argent qui traîne. L’argent, ça tombe toujours au fond, dans les miettes... Non, voilà trois pièces de quatre sous, avec des centimes, que la boulangère m’a rendus...

Elle remonte.

ISAAC, s’avançant.

Je ne vous cacherai pas que j’ai, ce matin, un petit paiement à faire.

RABOURDIN.

Un petit paiement ! Je sais ce que c’est qu’un petit paiement ! Il faut absolument que je retrouve cette clef... Mon Dieu ! mon Dieu !

Il remonte, la tête entre les mains.

DOMINIQUE, à part.

Il me fait de la peine, le bonhomme !...

Haut, quittant le canapé.

Vous dites deux cent soixante-douze francs, mon oncle ?

RABOURDIN, surpris.

Oui, mon garçon.

DOMINIQUE, lui remettant trois billets de banque.

Voici trois cents francs.

Tous les héritiers descendent, stupéfaits.

RABOURDIN[13], tenant les billets.

Ah ! ce cher neveu ! ce brave neveu !... Il a trois cents francs, à son âge ! C’est bien, cela, c’est très bien ! Ça fait honte aux grandes personnes... Embrassez-moi petit. Tu es un vrai Rabourdin !... Payez-vous, monsieur Isaac.

CHAPUZOT, ricanant, à demi-voix.

Est-ce bête, la jeunesse !

MADAME VAUSSARD, à madame Fiquet, bas.

Décidément, il me déplaît, ce gamin.

MADAME FIQUET, bas.

Quelque fripon.

ISAAC.

Eh ! eh ! les bons comptes font les bons amis... Voici vingt-huit francs, monsieur Rabourdin.

RABOURDIN.

Bien, bien...

Il serre la main que tend Dominique pour prendre la monnaie, et met cette monnaie dans sa poche.

Nous compterons, mon garçon, J’ai la mémoire du cœur. La famille, c’est ma vie.

S’attendrissant.

Mes pauvres enfants, vous retrouverez tout après ma mort.

Les héritiers, qui se sont rapprochés, baissent la tête et reculent.

ISAAC.

Je ne suis pas venu pour cette misère... Je voulais vous proposer des pendules... Vous en désiriez une pour votre chambre à coucher.

RABOURDIN.

Oh ! un caprice.

ISAAC, lui remettant des photographies.

J’ai là des reproductions...

RABOURDIN.

Voyons...

Tenant les photographies.

En effet, voilà de belles pendules... Nous pouvons toujours donner un coup d’œil à la cheminée... Venez tous, vous me direz votre avis.

Il sort au bras de Dominique. Tous le suivent. Au moment où Isaac va rentrer dans la chambre, il est arrêté par madame Vaussard.

Scène XIII

MADAME VAUSSARD, ISAAC

MADAME VAUSSARD, arrêtant Isaac.

Pardon, monsieur Isaac... Êtes-vous aussi méchant qu’hier ? Vous ne pouvez me refuser le renouvellement de ces billets.

ISAAC.