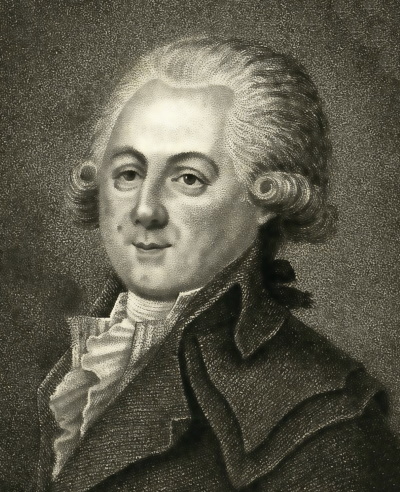

Olinde et Sophronie (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame héroïque en cinq actes.

Édité en 1771.

Personnages

ALADIN, Roi de Jérusalem

CLORINDE, Princesse de Perse

OLINDE, jeune guerrier

SOPHRONIE, jeune Chrétienne

ISMEN, grand-prêtre

NICÉPHORE, père d’Olinde

SÉRÉNA, jeune Chrétienne, amie de Sophronie

ARSETTE, vieil Eunuque, ancien Gouverneur de Clorinde

SUITE D’ALADIN

SUITE DE CLORINDE

SUITE D’ISMEN.

La Scène est à Jérusalem.

PRÉFACE

Ce sujet est tiré de l’admirable épisode qui se trouve au second Chant de la Jérusalem délivrée. Ce Poème enchanteur où le Tasse a développé toute la magie de son art, où l’intérêt toujours plus vif croît par degrés, où les personnages habilement peints n’en sont pas moins variés, semblait devoir fournir plusieurs sujets à la Tragédie moderne. On n’y a puisé jusqu’ici que des Opéras. Cependant la noblesse, la fierté et la nouveauté des caractères prêtaient beaucoup, si je ne me trompe, au pinceau des Poètes dramatiques. Étonné qu’aucun d’eux n’ait fait l’héroïque dévouement d’Olinde et de Sophronie, je me suis emparé de ce sujet attendrissant ; et si j’ai eu plusieurs difficultés à vaincre, j’en ai été bien dédommagé par le plaisir secret d’abandonner mon cœur à la situation touchante de ces deux amants.

Comme le Poème du Tasse est entre les mains de tout le monde, je suis dispensé de transcrire ici l’épisode qui a donné lieu à ce drame ; mais j’ai à rendre compte des changements que j’ai jugés indispensables pour donner à ce sujet une vraisemblance plus théâtrale.

C’est l’enlèvement de l’image de la Vierge Marie, déposée dans la Mosquée comme un Talisman victorieux par les conseils du Magicien Ismen, qui allume la colère d’Aladin et le porte à publier un Édit terrible. On recherche l’Auteur de cet enlèvement, et comme on ne peut le découvrir, tout le peuple Chrétien renfermé dans les murs de Jérusalem doit tomber indistinctement sous le fer des bourreaux. La généreuse Sophronie, pour sauver un peuple malheureux, s’accuse elle-même et se livre au supplice. J’ai pensé que l’image de la Vierge Marie était un objet trop sacré, trop auguste, trop vénérable, pour entrer dans le plan d’une Pièce de Théâtre, qui (quelque effort que l’on fasse) ne sera jamais qu’un ouvrage profane. J’ai imaginé un autre moyen que je crois heureux et qui m’a servi en même temps à donner à Ismen un rôle plus adroit, plus fort, plus audacieux, et de toute autre importance que celui qu’il joue dans la Jérusalem délivrée.

M. le Baron de Cronegk, Poète Allemand, mort à vingt-six ans, et justement regretté dans son pays, a fait une Tragédie d’Olinde et Sophronie. Je m’en suis procuré la traduction. La pièce est en quatre Actes et n’a point été achevée. Je ne me permettrai qu’une réflexion. Le Poète a introduit l’enlèvement de l’image de la Vierge. Il a encore plus hasardé : il a rendu Olinde coupable de cette action téméraire, ce qui, selon moi, détruit toute la noblesse du caractère de son Héros. En effet, en présentant ce jeune homme d’ailleurs si intéressant, si aimable, si courageux, comme un fanatique emporté qui risque imprudemment sa vie et celle de tout un Peuple, on affaiblit visiblement un des plus beaux caractères qu’on puisse mettre sur la Scène. Ce n’est plus un Amant, c’est un insensé tristement furieux. Il est à remarquer que chez le Tasse Olinde ni Sophronie ne sont coupables. L’un ne vient s’offrir au supplice que pour sauver son Amante, et ce motif admirable est bien différent. Malgré ce défaut, il y a plusieurs beautés répandues dans la Tragédie du Baron de Cronegk. J’ai su en enrichir ma Pièce. En cela j’ai imité tous les Poètes, mes prédécesseurs, qui ont glané tantôt chez les anciens, tantôt chez leurs voisins ; j’ai cru pouvoir user du même privilège. Les étrangers se l’attribuent sur nos Auteurs avec usurpation. D’ailleurs, le plan de mon Drame, les moyens qui y sont employés, les caractères qui y sont développés, les détails s’éloignent presque en tout de la Pièce Allemande. Le même Poète avait fait depuis un Codrus, Tragédie bien supérieure à Olinde et Sophronie, mais dont le sujet est encore plus romanesque. C’est un Roi qui se sacrifie pour son peuple.

Les Comédiens qui, chez l’Étranger et dans plusieurs de nos provinces, ont représenté Jenneval et le Déserteur, pourront essayer ce nouveau Drame. Il pourra faire aussi quelque effet ; mais je les invite en même temps à ne point mutiler ces Pièces sous prétexte d’y faire ce qu’ils appellent des coupures. Ils peuvent me consulter sur les changements qui leur paraîtront nécessaires ou plus commodes ; je ne refuserai point alors de m’y prêter.

ACTE I

Le Théâtre représente une Place ; d’un côté la Mosquée, de l’autre le Palais d’Aladin.

Scène première

NICÉPHORE

Triste Jérusalem, ô ma patrie, qu’est devenue ta gloire ? Mes yeux ont peine à te reconnaître : est-ce là cette Ville, la Reine des Cités ! Tes murs solitaires portent l’empreinte du courroux d’un Dieu... Dieu t’a rejetée, il n’entend plus tes prières, il ne reçoit plus tes sacrifices... L’Infidèle triomphe ; il arbore l’étendard du Croissant sur ces mêmes remparts où j’ai vu briller le signe auguste de la Croix... Ici règne Aladin ; ici s’élève la Mosquée sur les débris du Saint Temple. Sa coupable hauteur appelle en vain la foudre, la foudre reste oisive, et le perfide Ismen fait fumer en paix un sacrilège encens... Grand Dieu ! guide un malheureux vieillard qui fut toujours soumis à ta loi... Olinde va bientôt se rendre ici... Il ne faut pas que ce soit moi qui l’appelle... Après quatre années d’absence et d’esclavage, le père et le fils vont enfin s’embrasser... Mais quel soupçon vient empoisonner ma joie ! Ce grade où je le retrouve... Aurait-il abjuré la foi de nos ancêtres ! Cette Cour qui corrompt tout, cette Cour odieuse aurait-elle séduit son cœur, surpris sa jeunesse... ô mort ! frappe-moi plutôt... Mais s’il est demeuré fidèle, s’il reconnaît toujours ce Dieu qui nous éprouve, arrête quelques instants, ô mort ! laisse-moi le revoir, l’embrasser, le bénir... J’aperçois un guerrier. Mon cœur, tu le nommes. Oui, c’est lui !

Scène II

NICÉPHORE, OLINDE

OLINDE.

Respectable vieillard, est-ce vous qui m’avez fait appeler en ces lieux ?

NICÉPHORE.

Olinde !... Mon fils !...

OLINDE.

Mon père vivant ! Mon père dans mes bras !

NICÉPHORE.

Soutiens-moi, seul appui de ma vieillesse.

OLINDE.

J’ai pleuré votre mort, et je vous retrouve ! et je vous presse sur mon sein !

NICÉPHORE, se dégageant de ses bras et d’un ton noble et imposant.

Olinde, avant tout, réponds à ton père... Hélas ! il tremble en t’interrogeant. Dis... As-tu conservé pure et sainte la foi que j’ai transmise dans tes veines ? Parle, le Dieu de nos Pères est-il encore le tien ?

OLINDE, avec fermeté.

Je suis toujours votre fils.

NICÉPHORE, l’embrassant.

Tu me rappelles à la vie. D’un seul mot tu dissipés quatre années de tourments. Dieu, contemple ma joie : Olinde est Chrétien ! Mon fils, pardonne à mes soupçons ! Dans ces temps malheureux, tout cède à la puissance du vainqueur. Je te voyais à la Cour d’Aladin, honoré, comblé de ses faveurs. Ton zèle pouvait se ralentir. Sa magnificence pouvait ébranler ta vertu...

OLINDE.

Jamais... Elle était soutenue par votre exemple, affermie par votre image. À peine vous aviez formé mon corps aux robustes travaux de la guerre, et mon âme à l’amour d’une loi sainte, que je fus forcé de suivre les drapeaux du puissant Aladin. Je marchai contre les Arabes. Remarqué dans la foule des combattants, Aladin me combla de bienfaits. Mon élévation me devint chère, elle me donnait les moyens de soulager le joug de mes frères gémissants. Ma voix les a toujours défendus. J’ai plus d’une fois essuyé leurs larmes. Je me disais : mon père est descendu dans la tombe, mais il m’a laissé pour héritage l’exemple de sa vie. J’honorerai sa mémoire, en servant la cause de nos ancêtres.

NICÉPHORE.

Elle est juste, mon fils, et crois-moi, tôt ou tard elle obtiendra la victoire.

OLINDE.

Mais, mon père, vous que je croyais enlevé pour jamais à ma tendresse, par quel miracle êtes-vous rendu aux Chrétiens ?

NICÉPHORE.

Tu m’as vu leur chef, leur consolateur, et peut-être leur appui ; mais que sert la bravoure sans le bras du Tout-Puissant ? Lui seul fait pencher la balance des combats... Nous fûmes vaincus. Emporté dans la déroute, une foule barbare abattit sur moi ses mains forcenées ; à leur tête, je reconnus l’implacable Ismen. Il se vengeait encore des maux qu’il nous avait faits. Il ordonne, et l’on me charge de chaînes. On m’entraîne loin de Jérusalem ; on m’enferme dans une sombre forteresse. Là, ma triste paupière, loin du soleil, poursuivait une fugitive clarté qui redoublait l’horreur des cachots où j’étais plongé.

OLINDE.

Cruels !... Que je touche ces mains chères et sacrées ; que je baise l’empreinte glorieuse de vos fers !

NICÉPHORE.

Je serais passé de cette nuit affreuse dans celle des tombeaux, si cette armée Chrétienne, qui s’avance pour chercher la victoire ou la mort, n’eût brisé mes chaînes. À peine me suis-je vu libre que ce cœur a revolé vers toi. Mon fils ! tu m’accompagnais dans ces prisons souterraines ; j’y vivais avec ton image, elle ranimait mon cœur, elle charmait mes profonds ennuis... Mon zèle n’est arrêté par aucun obstacle. Proscrit, je hasarde ma tête, j’arrive à Jérusalem. J’entends partout vanter ton courage ; j’aperçois tes trophées... Je n’osais demander est-il Chrétien ? mais tu l’es, tu m’entends, viens... à tant de bras vengeurs il ne manque plus que le tien.

OLINDE.

Épargnez à votre fils des reproches qu’il mérite, ou plutôt père moins indulgent, que votre bouche le foudroie... Quoi ! Je suis encore ici, au milieu des Sarrazins, près de cette Mosquée, et je n’ai pas quitté un Maître idolâtre, et je n’ai pas rejoint cette armée qui a brisé vos fers... Ah, mon père ! ce bras n’est plus à Aladin. J’ai su accorder les devoirs des combats avec ceux de ma Religion, et lorsque ces honneurs, que je ne cherchais pas, sont venus me surprendre, c’est alors que j’ai senti combien il est cruel de dissimuler.

NICÉPHORE.

Tu l’as dû, mais voici le temps où tu manifesteras le sang qui t’a fait naître. Nous irons ensemble nous ranger sous ces drapeaux qui annoncent de loin à Jérusalem sa prochaine délivrance. Dès ce soir, l’ombre de la nuit, à la faveur de ton rang...

OLINDE.

Je vous suivrai, je le dois, je le jure, mais... mon cœur se déchire en promettant d’accompagner vos pas.

NICÉPHORE, étonné.

Que dis-tu ? Qui t’arrêterait ?

OLINDE.

Il n’est rien de plus cher à mon âme que la religion. Il n’est rien de plus sacré pour votre fils, et cependant...

Il pleure.

NICÉPHORE.

Quel langage !... Olinde !... Quelles sont ces larmes ?... Ah ! si elles ne sont pas coupables, viens les épancher dans mon sein. À quel autre qu’un père peux-tu mieux les confier ?

OLINDE.

La source de ces larmes est dans ce cœur blessé. Un sentiment profond y est gravé en traits ineffaçables. En vain je me rappelle à moi-même. Je ne vois, je n’entends plus rien. Tout mon être est concentré vers un seul objet. La Gloire, la Patrie, la Religion m’appellent, et je demeure retenu par un charme invincible... J’aime.

NICÉPHORE.

Mon fils ! le poison de l’amour a donc enivré ton cœur. Ô passion funeste et destructive des vertus ! allez-vous me ravir Olinde ; et parmi ces Héros dont il est l’émule et le frère, au milieu de ces cris belliqueux qui annoncent le triomphe des Chrétiens, l’entendra-t-on soupirer de faiblesse... Quel temps pour aimer !

OLINDE.

J’ai voulu me vaincre : cette ardeur qui me maîtrise s’est accrue de mes combats... Mais pourquoi traiter de faiblesse le sentiment le plus précieux au cœur de l’homme ? Doit-on rougir d’aimer la beauté, la vertu, ces nobles et rares présents du ciel ? Pourquoi se dérober à ces regards touchants qui nous disent : Je t’apporte le bonheur. L’amour que la vertu fait naître et justifie ne peut qu’échauffer le courage et le montrer à l’univers dans un jour plus éclatant. J’aime, mais mon amour cédera toujours à la voix du devoir. J’aime, mais sans mollesse ; ma flamme est épurée et ne peut m’avilir.

NICÉPHORE.

Ainsi parle l’ardente jeunesse, toujours prompte à s’abuser. Ainsi l’amour soumet les plus grands cœurs, éteint l’héroïsme, interrompt le cours des plus glorieux exploits...

OLINDE.

Je ne redoute point votre sévérité. Il vous faudra l’aimer aussi, mon père. Et quand vous verrez ce front, mélange touchant de grâces et de candeur, cette beauté rare qui la distingue de ses compagnes, cette modestie divine-empreinte sur tous ses traits... Elle n’est échappée jusqu’ici à la foule des adorateurs que par une vie simple et retirée. Dans l’âge d’aimer, elle néglige sa beauté, ou ne l’estime que comme l’ornement de sa vertu ; trésor d’autant plus précieux qu’il reste caché dans l’ombre. Ah, mon père, combien je l’aime, et que je me trouve heureux de l’aimer ! Je n’hésiterai point à vous la nommer ; elle s’appelle Sophronie...

NICÉPHORE.

Sophronie ! cette jeune Chrétienne confiée aux soins de Mélanne.

OLINDE.

Elle-même... Vous la connaissez... Ô joie ! Eh bien, mon père...

NICÉPHORE.

Ô Maître Suprême des événements, Protecteur du Juste, achève, ô mon Dieu... écoutes-tu faire connaître à Mélanne ?

OLINDE.

Moi ! je leur suis encore inconnu. Ce n’est qu’en secret que j’ai osé soupirer. Ce cœur désire beaucoup, espère peu, et dévore ses feux en silence... Je l’aime trop pour lui dire librement que je l’adore... À la faveur de quelques bienfaits versés sur les Chrétiens, je me suis peut-être fait remarquer d’elle, mais...

NICÉPHORE.

Mon fils !... Mélanne n’est point la mère de Sophronie. Moi seul peux nommer celui dont elle tient le jour ; elle l’ignore elle-même ; et que le Ciel la préserve à jamais de le connaître !

OLINDE.

Vous me faites frémir.

NICÉPHORE.

Je ne blâme point ton amour. Sophronie, sans doute, sera l’héritière des vertus de sa mère. Je n’ai point connu de femme plus digne d’être heureuse, plus constante dans les adversités qui l’éprouvèrent jusqu’au dernier instant. Mais tu connais ce cruel Pontife déserteur de notre Loi, cet Ismen, dont les lèvres sont une source de fraudes, dont les mains ne font que l’iniquité...

OLINDE.

Je le vois tous les jours. Couvert d’un masque hypocrite, cet Apostat s’est glissé jusqu’au Trône. Armé d’un langage adulateur, il s’est fait le Confesseur et le Ministre d’un Roi trop faible pour savoir gouverner par lui-même, et qui toujours irréfléchi abandonne lâchement son pouvoir au premier oppresseur.

NICÉPHORE.

Olinde, arme-toi de courage. Je vais te révéler un secret qu’il te faudra ensevelir à jamais dans ton sein. Je t’impose un silence inviolable. Ma langue même se refuse à cet aveu... Ce digne et vertueux objet de ton amour... le dirai-je, hélas !... est la fille d’Ismen.

OLINDE, avec chaleur.

Se peut-il !... non, mon père, non, elle est Chrétienne, et le pur sang qui coule dans ses veines atteste...

NICÉPHORE.

Modère-toi. Avant de faire l’Encensoir profane, avant d’être connu pour l’ennemi du vrai Dieu, Ismen était pauvre ; il était humble alors. Il sut déguiser la perfidie de son cœur sous les dehors les plus doux. Les Chrétiens nourrirent charitablement dans leur sein ce serpent qui, infecté de noirs poisons, ne chercha depuis qu’à les dévorer. Le fourbe employait dans ses discours ce ton séducteur, cette trompeuse éloquence, lâche ressource des timides scélérats. Son esprit artificieux lui obtint la fille de mon ami, à laquelle il ne devait point prétendre. Cette victime innocente embrassa le bourreau qui devait l’égorger. Bientôt son époux ambitieux et sacrilège viola sa foi pour obtenir chez les infidèles un rang que lui seul fut tenté de remplir. Il fit plus, il voulut forcer son épouse à le suivre, à abjurer le Dieu qu’il avait renié. Tremblante, elle se réfugia dans mes bras. Je la dérobai aux fureurs du traître. Elle déposa chez moi le fruit de l’hymen le plus infortuné ; mais bientôt la douleur abrégea ses tristes jours... Il me semble encore la voir dans ses derniers moments. Nicéphore, me disait-elle, en me tendant une main faible, je te laisse cette enfant, qu’elle soit fidèle à la loi déjà mère, et que par ses vertus elle obtienne grâce devant Dieu en faveur d’un trop coupable époux. Ses yeux levés vers le ciel, en retombant sur les miens, se fermèrent paisiblement. Je confiai à Mélanne cette fille naissante, je lui donnai le nom de Sophronie. Dès sa plus tendre enfance ses traits et surtout son âme me retracèrent une vivante image de sa mère. En secret élevée, elle atteignait son troisième lustre, lorsque l’implacable Ismen me fit traîner dans les cachots où il se flattait d’anéantir le témoin de ses crimes. J’en sors ; et les yeux à peine familiarisés avec la lumière, je cherchais à t’embrasser, avant de serrer contre mon sein cette chère Sophronie.

OLINDE.

Ô profonde destinée ! quoi ! c’est dans vos bras qu’elle fut confiée au moment de sa naissance ! quoi ! vous lui servîtes de père ! Ismen !... Monstre dénaturé !... Ah ! votre premier récit avait jeté dans mon sein la soif d’expier dans son sang vos souffrances et ses forfaits.

NICÉPHORE.

Dompte toute vengeance personnelle, trop indigne d’un Chrétien. Il ne t’est permis d’armer ton bras que dans la cause commune. La mère de Sophronie du haut du céleste séjour te contemple en ce moment. Veux-tu mériter sa fille à ses yeux comme aux miens ? Rejoins cette armée de héros ; anéantis cette Mosquée ; sers le Dieu qu’adore ton amante ; qu’elle voie ton jeune front couronné des palmes de la victoire ! c’est alors que nous pourrons allumer, et publiquement, les flambeaux d’un brillant hyménée. C’est alors que tu pourras lui offrir aux pieds de nos autels, parés de nouveaux ornements, une main chère à l’amour, et non moins chère à la patrie !

OLINDE.

Tous deux m’enflamment... Sophronie ! oui, je vaincrai pour toi... Pardonne, Religion Sainte ! tu prêteras aussi la force à mon bras... Dieu éternel, si tu as remis à mon zèle la fin des malheurs d’une nation infortunée, hâte ce moment ! Mon père, entraîne-moi, je suis prêt à vous suivre.

NICÉPHORE.

Dès que la nuit déploiera ses ombres sur les tours de Jérusalem, rends-toi en ces mêmes lieux. Prépare tout pour le plus prompt départ ; mais prends garde que ton feu ne te trahisse. Tu n’as plus à feindre que pendant quelques heures. Songe à un père, à une amante, à tes frères... Déjà le jour a répandu partout sa clarté... Les portes du Palais s’ouvrent, je crains d’être reconnu : laisse-moi m’échapper seul... Adieu, je cours chez Mélanne dérober ma tête à nos cruels ennemis.

OLINDE, seul.

Dieu, conduis-le !... cache son front à l’œil du méchant et de l’impie... Aladin s’avance... Allons, c’est pour la dernière fois que je recevrai ses ordres.

Scène III

ALADIN, CLORINDE, OLINDE, GARDES D’ALADIN, SUITE DE CLORINDE

ALADIN.

Approche, Olinde !... J’aime à me voir environné des soutiens de ma couronne ; avec de tels guerriers je bannis toute crainte et trouve que Godefroi tarde bien à paraître. Eh ! qu’ai-je à redouter de ces légions étrangères que la superstition précipite en foule sur une terre qui bientôt va les ensevelir après s’être abreuvée de leur sang. Ce triomphe, pour n’être pas certain, a de trop heureux présages. Qu’ils viennent ces Chrétiens ! qu’ils accourent pour périr devant les murs que leur fol orgueil prétendait renverser.

À Olinde.

Olinde, ton bras rougi du sang des Arabes s’est trop fait connaître pour n’être pas honoré d’un nouveau titre à la veille de ces combats. Monte en ce jour au rang de mes premiers défenseurs.

À Clorinde.

Et vous, fille illustre, étonnante guerrière ; quelle est la contrée assez éloignée de l’Asie et des routes que le Soleil éclaire, où n’aient pas pénétré votre nom et le bruit de vos exploits ? Quand vous venez unir votre épée à nos forces, qui d’entre nous ne brûle de combattre et de vaincre à vos côtés ?

CLORINDE.

Seigneur, il suffit de marcher à l’ombre de vos étendards et de se trouver au milieu de tant de héros assemblés pour sentir tous les feux de la valeur. Je ne crains point les entreprises les plus hasardeuses, et ne dédaigne point les plus vulgaires. Dès l’âge le plus tendre, j’ai méprisé les penchants et les goûts de mon sexe. Je n’ai point abaissé mes mains superbes aux travaux accoutumés de l’aiguille et des fuseaux. J’ai rejeté les habits efféminés et le séjour des villes. Je me suis ouvert une carrière illustre et qui plaisait à ma fierté. Mais combien il me reste à faire pour égaler mes émules ! j’ai vu combattre Olinde ; s’il est notre guide, Prince, nous méprisons tous la mort... Votre fidèle alliée, j’arrive des contrées de la Perse avec l’élite de ces guerriers qui ne rougissent point de me voir à leur tête. Je viens dans le dessein de m’opposer aux efforts des Chrétiens. Ils veulent porter, dit-on, jusqu’aux pieds de ces murs la bannière flottante de leur croix. C’est donc à ce bras d’arrêter leur torrent débordé. J’ai plus d’une fois semé les champs de leurs membres et teint les fleuves de leur sang. Olinde, unissons notre courroux et ce bras aidé du tien fixera la victoire.

OLINDE.

Princesse, et vous, Seigneur, c’est trop flatter un courage vulgaire. La patrie pourrait aisément se passer de mon bras... surtout lorsque l’illustre Clorinde protège sa cause...

Scène IV

LES MÊMES, ISMEN

ALADIN.

La Mosquée s’est ouverte, et le Grand Prêtre s’avance...

ISMEN, accourant avec une suite de Prêtres.

Ô crime !... Ô jour affreux !... Jour de vengeance et de terreur...

ALADIN.

Qu’entends-je ?

ISMEN.

Le Ciel est outragé... Il faut préparer les supplices, il faut prévenir la foudre vengeresse.

ALADIN, tremblant.

Ismen... expliquez-vous... parlez.

ISMEN.

Frémissez !... J’ai vu l’abomination dans le Temple. L’Autel est profané. L’auguste écrit de la loi du Saint Prophète déchiré par une main impie, foulé sous un pied sacrilège... Je ne puis achever...

ALADIN.

Forfait inouï !... Il mourra... Quel est le coupable ?

ISMEN.

Tout le peuple Chrétien. Il doit périr. Leur insolence s’accroît à l’approche de leurs défenseurs ; aucun d’eux n’est innocent ? Le blasphème est dans toutes les bouches. Le feu de la révolte couve dans tous les cœurs. Le ciel s’explique par ma voix. Aladin, bannis les faibles mouvements de la pitié. Efface le crime dans les flots de leur sang ; anéantis une race toujours rebelle. Le Ciel t’a remis son tonnerre, c’est pour imiter ses vengeances. Tonne, frappe et qu’aucun n’échappe à tes coups. Qu’enchaînés devant ta colère, la sortie des portes leur soit interdite.

ALADIN, à Olinde.

Toi, qui tant de fois m’as supplié en faveur de ce peuple ingrat, tu vois par quels traits il se fait toujours connaître... Il mourra, le criminel inconnu, dans le massacre général de sa secte odieuse !... Rends-moi maître de la ville, et que le sacrilège soit amené à mes pieds.

OLINDE, troublé.

J’obéis,

À part.

ô Dieu, inspire-moi.

Scène V

ALADIN, CLORINDE, ISMEN

ISMEN.

Il se retire troublé ; Prince ! c’est un vaillant Soldat, je l’avouerai ; mais le zèle qui m’inspire et peut-être m’éclaire, me défend de renfermer les soupçons que mes yeux pénétrants ont jetés sur lui...

CLORINDE.

Quels soupçons ?

ISMEN.

On l’a vu en secret parler à ces mêmes Chrétiens aujourd’hui rebelles, et son cœur pourrait être infecté de ces dogmes dangereux...

CLORINDE, l’interrompant.

Ainsi tu prétends déshonorer un héros que la gloire adopte et dont le cœur sensible n’aura voulu que prêter une oreille compatissante à la voix des malheureux. Pourquoi n’es-tu si clairvoyant que pour te rendre accusateur ? Pourquoi ne parles-tu d’un Dieu que pour persécuter ? Va, ce Père et ce Juge Suprême n’aime point celui de ses enfants dont les cris appellent incessamment la foudre sur la tête de ses frères. Il sonde les cœurs, il voit à nu le fanatique, qui, sous les vêtements de candeur et de paix, cache le flambeau sédition dont il voudrait embraser le monde.

ISMEN.

Clorinde ! la Majesté Divine est déjà trop offensée, sans l’outrager encore dans la personne de ses Ministres. Élevée malencontreusement loin de cette contrée, vous ne savez ni le respect qu’on leur doit, ni la force auguste de la loi dont ils sont les organes. Apprenez que je suis l’interprète des volontés du Ciel ; et vous, Sultan, à qui il a daigné confier le glaive de justice, c’est à vous de prononcer...

ALADIN.

On n’aura point impunément profané la Mosquée. Vous, qui m’entourez, écoutez le ferment que je fais. Je jure par le Ciel, par la puissance qu’il m’a donnée, je jure que si le sacrilège avant la fin du jour n’est livré à ma vengeance, tout le peuple Chrétien tombera sous le fer des bourreaux. Demain Jérusalem n’en verra aucun respirant dans son enceinte, demain les premiers rayons du Soleil se plongeront dans les flots de leur sang coulant le long des rues jonchées de leurs cadavres... Ismen, faites publier cet Édit par toute la ville ; et vous, noble Clorinde, pardonnez à son zèle ; il est poussé peut-être trop loin quand il accuse Olinde, mais vous ne savez pas combien la sévérité est utile et n’est le plus souvent que la Justice même... Venez, illustre guerrière, observer du haut de la tour qui domine la campagne, ce camp ennemi où la victoire vous attend.

Scène VI

ISMEN

Enfin ces Chrétiens que j’abhorre seront tous massacrés... Peuple superbe, qui m’avez en horreur, je vous verrai bientôt implorer celui que vous osiez mépriser. Nous verrons si ce Dieu pourra vous dérober à mes coups, et s’il méritait que je rampasse avec vous dans la bassesse et l’ignominie... Ismen était fait pour les grandeurs et pour servir d’autres Autels... Tout m’a réussi. Comme je mène à mon gré l’esprit de ce Sultan ! Le peuple et le maître tremblent à ma voix... Ces Chrétiens seuls gênent mes projets. Ils ont le secret honteux de mon premier état... Mais quel hardi stratagème a inventé mon heureux génie !... Il fallait un coup qui intéressât la Religion, et je l’ai trouvé... Les stupides Sarrazins sont loin de penser que c’est moi qui ai déchiré ce livre qu’ils adorent. Je me suis fait le Dieu de cette foule crédule. Je leur donne pour loi ma volonté. Ne bornons point là ma carrière ambitieuse, touchons le faîte, et faisons du trône d’Aladin le marchepied de mon Autel.

ACTE II

Scène première

SOPHRONIE, SÉRÉNA

SÉRÉNA.

Où vas-tu, Sophronie ?... Je te fuis en tremblant... Pourquoi hasarder tes pas dans ces lieux qui nous sont étrangers, dans ces lieux couverts de farouches soldats, dont le glaive semble déjà étinceler sur nos têtes ? Quel dessein te conduit vers le palais du Tyran ?

SOPHRONIE.

Le dessein qu’un Dieu m’inspire... Tu viens d’entendre l’Édit qui menace les Chrétiens.

SÉRÉNA.

J’en ai le cœur glacé d’effroi. L’ordre cruel vole de bouche en bouche ; l’image d’une mort présente les rend immobiles ; mais que peux-tu faire pour un peuple proscrit et consterné ?

SOPHRONIE.

Le sauver et mourir.

SÉRÉNA.

Toi, Sophronie !

SOPHRONIE.

Chère amie, que la vie devient précieuse quand on peut la donner pour le salut des siens ! Les chaînes et les tortures m’épouvantent bien moins que le sanglant tableau des Chrétiens étendus, égorgés dans les rues de Jérusalem. Si la faiblesse de mon sexe et de mon âge pouvait me faire chanceler, embrasez mon cœur, divine et courageuse flamme dont brûlaient les martyrs ! Montrez-moi mes frères sauvés d’un massacre horrible, et la palme immortelle qu’un Dieu accorde au sacrifice de quelques jours passagers.

SÉRÉNA.

De quel sacrifice parles-tu, chère amie ?

SOPHRONIE.

Je marche vers le tyran, je détourne sur moi les coups qu’il prépare. Je me déclare coupable, j’annule l’Édit et satisfais à sa vengeance... Cet artifice est pardonnable, puisqu’il sauve tout un peuple des fureurs d’un barbare.

SÉRÉNA.

Que m’as-tu dit ?... Toi, te livrer !...

SOPHRONIE.

Eh ! qui pourrait m’enchaîner à la vie, lorsque je trouve un si noble avantage à l’abandonner ? Qui m’attacherait à ce monde, dont j’ai méprisé dès l’enfance le tumulte et les vanités ? Quelle voix l’emporterait sur cette voix puissante qui m’appelle au rang des libérateurs de la patrie ?

SÉRÉNA.

Cruelle amie ! dans ces tristes moments, tu oublies les liens qui nous unissent, ces liens formés dès que nos cœurs ont pu se connaître, et de jour en jour plus resserrés ; tu pourrais les briser d’un œil indifférent ; et délaisseras-tu de même une mère qui t’aime ? Ne lui dois-tu rien ? Elle t’adopta pour sa fille. Elle en eut toujours pour toi la tendresse inquiète, et tu veux l’abandonner au désespoir ! Ne fais-tu pas que l’unique joie de sa vieillesse est de nous voir toutes deux sourire à ses côtés ? Me laisseras-tu solitaire et désolée, après que je l’aurai vue expirer dans mes bras de la douleur de t’avoir perdue ?

SOPHRONIE.

Et c’est pour sauver sa vie, la tienne, celle de tous, que Sophronie court se sacrifier. Songe donc que ce soir même une troupe d’assassins, le fer en main, iront enfoncer nos portes. Ces féroces satellites nous égorgeront sur son corps expirant. En me livrant volontairement à la mort, je ne fais que la devancer de quelques instants, et je délivre de ces sanglantes horreurs, toi, notre mère, et tout un peuple vertueux.

SÉRÉNA.

Mais crois-tu qu’il soit permis d’exposer ainsi ses jours ? Le Chrétien doit attendre la mort avec fermeté, mais son devoir est-il de marcher au-devant d’elle ? Quand le glaive des bourreaux descendrait sur sa tête, il doit espérer encore en la miséricorde divine. Qui fait ce que Dieu nous réserve ? Qui fait si le Sultan lui-même ne révoquera point un Arrêt prononcé dans sa colère ?

SOPHRONIE.

Et que fais-tu si dans ce moment ce grand dessein ne m’est pas inspiré par Dieu même ? Si ce n’est pas lui qui me prête ce courage qui t’étonne ? C’est ainsi qu’il veut sauver invisiblement son peuple et attirer Sophronie au séjour de sa gloire. Mon âme s’élance vers son Trône, une céleste ardeur m’embrase, tout mon cœur en est pénétré. Séréna, j’entends l’auguste Religion qui me crie : Heureuse Sophronie, marche au trépas, tu arrêteras des fleuves de sang en te frayant un chemin du bonheur dont jouissent les immortels.

SÉRÉNA.

Tes paroles m’enflamment et m’éclairent. Je vois te combattre, tu triomphes de moi, tu m’entraînes, que dis-je ? je brûle de la même ardeur. Sophronie, écoute, j’envie cette couronne fortunée : sois assez généreuse pour me laisser exécuter ce que ta grande âme a conçu ; tu n’en auras pas moins de mérite aux yeux de Dieu qui voit tout, et ton amie une fois dans son sein...

SOPHRONIE.

Pourquoi me demander ce que tu fais d’après toi-même que je ne puis t’accorder ?

SÉRÉNA.

Eh bien ! permets-moi de mourir avec toi. Rendons en même temps les derniers soupirs d’une vie dont nous aurons passé tous les instants ensemble. Me refuseras-tu l’honneur de t’accompagner ? Je marche avec toi : nous saurons nous encourager l’une l’autre, et le coup de la mort ainsi partagé, deviendra moins cruel.

SOPHRONIE.

Dis plutôt qu’il serait plus terrible. Va, chère amie, il est affreux en souffrant de voir encore souffrir ce que l’on aime. Le cœur, au lieu de s’enhardir, se sent plus faible par le double supplice dont il est tourmenté. Il t’est défendu de mourir, puisque le Tyran n’a besoin que d’une seule victime. Tu deviendrais criminelle en offrant un nouvel attrait à sa barbarie. C’est peu ; un devoir plus sacré que l’amitié t’attache malgré toi au monde. Tu te dois entière à celle qui t’a donné le jour. Moi, je suis sur la terre comme un roseau sans appui. Je ne tiens pas aux nœuds où ton âme est enchaînée. On m’a laissée ignorer de qui j’ai reçu le jour, et je descendrai au tombeau sans avoir embrassé les mortels qui devaient m’être les plus chers, que dis-je ? sans les avoir connus... Séréna, retourne à celle que tu dois consoler de ma perte. Offre-lui le tableau de la Religion et de la Patrie réclamant mes faibles services. Dis-lui en l’embrassant : Sophronie, pénétrée d’amour et de reconnaissance, n’oublie point les douceurs maternelles que tu répandis sur ses jours, elle meurt et t’attend dans un monde plus heureux... Adieu, Séréna, adieu, chère amie, sèche tes larmes... Retire-toi, et surtout ne trahis point un secret d’où dépend le salut d’un Peuple entier... À l’instant où mon corps tombera sous le tranchant du glaive, approche alors, couvre-le d’un voile funèbre, dérobe-le à des regards profanes, et fais-le transporter dans cette terre sainte où reposent les offrandes des Chrétiens immolés dans les combats ; si toutefois Sophronie était digne d’aspirer au rang de ces Martyrs glorieux.

SÉRÉNA.

Quelle image ! et tu peux me l’offrir !... Ma constance serait plus grande s’il me fallait mourir.

SOPHRONIE.

Chère sœur, écoute : j’ai un secret à te confier.

Elle garde le silence.

SÉRÉNA.

Parle... Tu hésites.

SOPHRONIE.

Ce jeune Guerrier que nous avons remarqué, connu par les bienfaits qu’il a répandus sur nos frères, qui les protège, qui paraît les chérir, et dont les pas ont suivi quelquefois les nôtres...

SÉRÉNA.

Olinde ! ce généreux Guerrier... il t’aime avec excès ! il brûle d’un feu caché... Tu as vu tout le respect qui maîtrise un amour véritable. Que je l’ai plaint souvent de n’être pas un de nos frères !

SOPHRONIE.

S’il n’est pas un Chrétien, il en a les vertus. Mon cœur s’applaudit de sa victoire, afin de donner à la Foi un Héros, un défenseur de plus. Il semble la respecter, peut-être désire-t-il de la mieux connaître, peut-être veut-il l’adopter ? Il n’est pas né idolâtre. La même cité, dit-on, nous a vus naître. On admire son cœur noble et sensible... Séréna, dès que je ne serai plus, il faudra te hasarder à lui dire ce que j’ai toujours pensé de lui. Entretiens ce zèle heureux qu’il a pour les Chrétiens. Apprends-lui que Sophronie n’est morte que pour les sauver, qu’elle a osé espérer qu’il deviendrait un jour un de leurs plus fermes appuis, que cet espoir lui fut cher... Adieu, je ne puis en dire davantage, et il ne m’est plus permis de différer.

SÉRÉNA.

Ô Ciel ! j’aperçois le Sultan qui s’avance vers ces lieux... Ah ! Sophronie, tout mon corps frissonne et mes bras tremblants ne peuvent te délaisser.

SOPHRONIE, l’écartant avec douceur.

Tu me rends ce moment plus cruel que la mort. Si tu m’aimes, si tu chéris une mère, fuis à l’instant même, fuis en détournant les yeux ; abandonne-moi au Dieu que nous adorons, ton amie t’en conjure, et le devoir te l’ordonne, ay !

Elle s’arrache d’entre ses bras et fuit loin d’elle, tandis que Séréna se retire lentement, la tête penchée et dans un accablement mortel.

SOPHRONIE, seule vers un coin de la Scène.

Ô Dieu ! c’est dans ce premier pas que j’implore ton assistance, élève ma faible voix et rends-la victorieuse de la timidité.

Scène II

ALADIN, ISMEN, SOPHRONIE, TROUPE DE GUERRIERS

ALADIN, à un des Chefs.

Que l’armée déploie en ordre de bataille les légions qui la composent. Que ces troupes invincibles se rendent à la plaine qui regarde le midi de la Ville. Que j’embrasse d’un coup d’œil le spectacle belliqueux de ces héros qui soutiennent si dignement la justice de ma cause. Ces Persans si braves et si fidèles marcheront les premiers au-devant de l’ennemi. L’honneur en est dû à l’Héroïne qui les guide. Je lui remets le sceptre de mon autorité. Que ses ordres soient des lois pour tous mes Guerriers.

À Ismen.

Ismen, faites commencer les prières publiques. Que le Ciel soit apaisé. Olinde s’est emparé du quartier des Chrétiens ; je les regarde comme des victimes sous le glaive, et leur dernière heure va bientôt sonner.

ISMEN.

Que le pavé de la Mosquée soit lavé de leur sang... Mais une Chrétienne ose s’avancer... L’aspect de la Royauté ne la fait point trembler... Elle soutient votre regard !

SOPHRONIE, devant Aladin avec une fierté noble et douce.

Sultan, suspendez votre colère. Je viens vous découvrir et remettre en vos fers le coupable que vous cherchez. C’est moi qui ai déchiré l’écrit d’un faux Prophète qui outrageait nos Lois saintes.

ISMEN.

Ô blasphème !... ô vengeance !...

ALADIN.

Toi ! si jeune et si téméraire !

SOPHRONIE.

Le coupable est devant vous ; ce que vous appelez sacrilège est l’ouvrage de ses mains. C’est moi seule que vous devez punir.

ALADIN.

Se peut-il que sous ces traits de douceur tu voiles tant d’audace. Malgré la faiblesse de ton sexe tu viens ici braver les supplices !

SOPHRONIE.

J’obéis à l’Arrêt qu’a publié votre courroux. Vous-même, en me condamnant à la mort, devez approuver l’équité qui m’y conduit. Je sauve mes frères innocents, et vous épargnez l’injustice d’un affreux carnage.

ALADIN.

Que je l’étende ou non sur toute ta secte, nous éprouverons bientôt dans les tourments cette constance orgueilleuse...

SOPHRONIE.

Vous essayez de m’intimider. J’annonce sans effroi ce que j’ai fait sans crainte.

ALADIN, à Ismen.

Ismen... La pitié se glisse dans mon âme. Apprends-moi à la dompter. À l’éclair imprévu de tant d’attraits...

ISMEN.

Reconnaissez le zèle insensé de ces fanatiques Chrétiens. Ils versent l’insolence et la révolte dans de jeunes cœurs, empoisonnés dès l’enfance de leurs maximes séditieuses. Voilà le premier signal des complots qu’ils méditent. Bientôt une rébellion plus ouverte...

ALADIN.

Cet attentat cache un mystère. Je te la livre, Ismen... Il faut fonder cet esprit rebelle, remonter à la source d’une trame impie... qu’elle nomme ses complices.

SOPHRONIE.

Seigneur, je n’en ai point.

ISMEN, aux siens.

Qu’on apporte des chaînes... Je vais la faire conduire dans nos souterrains... Il faudra bientôt dépouiller cette bravoure insultante, et les tortures nous feront entendre un bien différent langage.

À Sophronie.

Pourquoi tes couleurs commencent-elles à pâlir... C’est trop tôt s’effrayer.

Aux Gardes.

Allez, qu’on la descende sous les voûtes de la Mosquée : Je vous suis.

À Aladin d’un air triomphant.

Elle voudra cacher les pleurs qui roulent dans ses yeux ; ils couleront bientôt en plus grande abondance ; il faut anéantir un orgueil aussi dangereux, et que ses remords deviennent aussi publics que l’a été son audace.

ALADIN.

Ta rigueur me sert. Mon âme s’étonne d’être si lente à s’irriter. Lorsqu’à mon retour je serai assis pour la juger, garantis ton Roi de toute faiblesse, et rends sa justice inexorable comme le Dieu qui demande vengeance par ta voix.

ISMEN.

Allons dans son temple ordonner les prières et lui promettre, s’il est possible, une réparation égale à l’offense.

Aladin sort, accompagné de sa Suite.

Scène III

SÉRÉNA, s’avançant du fond de la scène où elle s’est tenue cachée

Malheureuse Sophronie ! les cruels t’entraînent... C’en est fait, ils vont porter les derniers coups... Tu es innocente et je t’ai abandonnée ! quelle faiblesse ! ou plutôt quelle puissance enchaînait mes pas et ma voix !... Sophronie ! ai-je dû t’obéir ?... Ô sacrifice héroïque, je t’admire et ne puis te goûter !... Comment annoncer cette nouvelle à l’oreille d’une mère ?... Que va-t-elle devenir ? et c’est pour la consoler que son amitié m’a commandé de lui survivre... Mais j’aperçois Olinde : Mon cœur ne peut plus se contenir... Ah ! s’il pouvait la sauver ! courons à lui.

Scène IV

SÉRÉNA, NICÉPHORE, OLINDE

SÉRÉNA.

Olinde... Olinde... Guerrier généreux, secourez-nous.

NICÉPHORE.

La fille de Melanne ne reconnaît plus un vieillard infortuné qui fut son ami.

SÉRÉNA.

Nicéphore ! Vous, ô ciel !... En quel moment, hélas ! venez-vous nous redemander Sophronie ?

OLINDE, consterné.

Il sort de chez Melanne, tremblant de ne plus vous voir à ses côtés... Ses frayeurs mortelles ont passé dans mon sein... Nicéphore, sous ma garde, voulait vous chercher ; et pourquoi Sophronie n’est-elle pas avec vous ?... Où la trouver ?

SÉRÉNA.

Dans les chaînes... au milieu des bourreaux... au pouvoir d’Ismen !

OLINDE.

Cruelle ! que dis-tu ?... Elle captive !

NICÉPHORE.

Ô ma Sophronie !

SÉRÉNA.

Sophronie meurt dans les supplices, si vous ne pouvez la sauver.

OLINDE.

Sophronie meurt ! Achève, achève de me déchirer l’âme.

SÉRÉNA.

Je trahirai son secret, la voix de mon cœur l’emporte sur mes serments... Sophronie, innocente, s’accuse du forfait que l’on impute aux Chrétiens ; elle veut acheter le salut de tout un peuple, au prix de son sang. Elle s’est livrée elle-même, à ces prêtres barbares.

OLINDE.

Ô mon père ! Est-ce bien une mortelle ?... Est-il une vertu plus rare ! Je te reconnais, Sophronie, âme céleste ! noble et grand cœur ! ah ! combien ne dois-je pas t’imiter !

SÉRÉNA.

C’est dans vous seul que chacun de nous espère... Vous approchez de ce Sultan redoutable... Je vous conjure pour elle... Ah ! si vous saviez, dans nos derniers entretiens, ce qu’elle m’a dit pour vous...

OLINDE.

Sophronie aurait pensé à moi ! aurait parlé !... Séréna, Séréna, un mot, un seul mot et je vole...

SÉRÉNA.

Elle eût désiré qu’un héros tel qu’Olinde eût marché sous l’étendard de la croix... Voilà ses regrets, ses plus grands regrets en marchant à la mort, mais je ne devais révéler son secret que lorsqu’elle ne serait plus.

OLINDE.

Elle vivra, crois-moi ! le plus bel ornement du monde ne descendra pas ainsi au tombeau... Sèche tes pleurs, Séréna, sèche tes pleurs et cours annoncer à ta mère la délivrance de Sophronie.

NICÉPHORE.

Et quelles sont tes forces ? Emploieras-tu le courage ou le pouvoir incertain des larmes ?

OLINDE.

Les larmes !... non... Les puissances qui la retiennent sont trop multipliées pour pouvoir les briser, et l’aveugle Sultan agit trop d’après Ismen pour oser espérer sa grâce ; mais je sais comment je la délivrerai.

NICÉPHORE.

Courons-y de ce pas, mon fils !

SÉRÉNA.

Son fils !

OLINDE.

Je le suis, et tu reconnaîtras son sang... Je puis racheter les jours de Sophronie !... Combien je te rends grâces, ô ciel ! Voici le moment où tu m’ordonnes de me nommer Chrétien... Il ne m’est plus permis de cacher ce titre glorieux.

NICÉPHORE.

Et que prétends-tu ?

OLINDE, avec feu.

C’est mon père qui le demande ?

NICÉPHORE.

Je ne t’ai peut-être que trop entendu, mon fils... L’amour que j’ai pour toi me fait éprouver un moment de faiblesse, je frémis... Mais s’il le faut, si tu ne peux sauver les Chrétiens et Sophronie qu’en périssant... Hélas ! Je ne puis achever... et moi aussi j’irai, je présenterai au Tyran cette tête couverte de cheveux blancs ; je lui dirai : frappe ! elle n’est pas indigne de ta vengeance.

OLINDE.

Mon père ! si vous m’aimez, si Sophronie vous est chère, gardez-vous d’accompagner mes pas. Vivez... Chère Séréna, conduis-le chez ta mère ; que sa maison lui serve d’asile ; que cet asile rassure mon cœur alarmé... Allez, Sophronie ne tardera pas à vous y rejoindre. Adieu... Adieu, mon père.

Il va pour partir.

NICÉPHORE.

Arrête, Olinde !... Mon fils, arrête !... L’incertitude et l’effroi m’accablent... Où vas-tu, et que vas-tu faire ?... Tu abandonnes bien promptement un malheureux vieillard qui n’espère, qui ne vit plus que par toi !

OLINDE.

Osez-vous me rappeler ! pourquoi ne me laissez-vous pas échapper ?... Tremblez d’aller contre mon devoir, contre Sophronie ; ah ! fuyez, mon père... Évitons de nous trouver ensemble. Vous ne voulez point faire chanceler ma vertu. N’êtes-vous plus Nicéphore, et serez-vous plus faible que cette jeune Chrétienne ?

NICÉPHORE.

Je n’étais plus que ton père... Oui, je la sens cette faiblesse que la nature inspire... Va, je saurai la dompter... Je t’admire en pleurant... Arrache-toi de mes bras, et puisque Dieu te guide... Adieu, adieu, si tu péris, nous ne serons pas longtemps séparés.

Scène V

OLINDE

Voici l’instant le plus glorieux de ma vie, le plus cher à mon cœur ! Sophronie ! des chaînes de fer ne priveront plus tes mains délicates. Ô mort ! moment de joie et de volupté ! je mourrai pour elle !... La sauver est pour moi la plus grande félicité. Ma vie n’aura d’autre prix que celui de lui être offerte. Mais que dis-je ? Ce n’est pas la perdre, c’est la rendre utile, glorieuse, fortunée. Je vivrai dans sa mémoire, peut-être dans son cœur. Je vois pourquoi j’ai reçu l’existence. Je peux sacrifier mes jours au plus digne objet dont le ciel ait décoré la terre... Ô Dieu ! je te rends grâce... tu m’aimes... hâte cet heureux sacrifice.

Scène VI

CLORINDE, OLINDE, SUITE DE CLORINDE

CLORINDE.

Ta fierté me plaît ; tu laisses la foule de ces soldats vulgaires aller remplir la profondeur de la Mosquée. Je t’approuve. Ne déshonorons point la valeur par des serments. Qu’Ismen déploie à son gré un appareil religieux, les fumées qu’exhale l’encensoir, voilà ses armes. Pour nous, guerriers, manions le fer et n’humilions point les instruments de la gloire devant la Tiare d’un Pontife. C’est sur notre épée qu’il faut fonder notre espoir. La victoire est dans le cœur des héros, et non dans ces cantiques qui vont frapper les voûtes d’un Temple.

OLINDE.

Ce Temple tombera pour écraser à la fois l’Idole et le Prêtre. L’arbitre des combats n’est point ce Prophète imposteur qu’ici l’on adore. Non, Clorinde, non ; ce n’est pas du fond de cette Mosquée que part la victoire. Olinde doit faire connaître à quels autels il faut la demander, et c’est la seule gloire qu’il ambitionne et qu’il envie.

Il quitte Clorinde. Clorinde reste et congédie sa suite.

Scène VII

CLORINDE, ARSETTE

ARSETTE, après un assez long silence.

Tu demeures pensive... crois-tu pouvoir encore déguiser ton trouble. Chériras-tu en ce moment mon antique franchise ? Écouteras-tu le libre accent de l’amitié ? Accoutumée à t’observer dès l’enfance, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Tantôt tu as outragé le Grand Prêtre. Tu protèges ouvertement un peuple ici détesté. Apprends que tu n’as plus de secrets. Épanche ton cœur et permets-lui de se soulager, car pour moi je t’ai devinée... Rougis, mais parle...

CLORINDE.

Arsette, tu me fais frémir... ah ! puisque tes regards m’ont soupçonnée, je me sens trahie. Loin d’éluder par un mensonge artificieux l’humiliant aveu que je me suis refusé à moi-même, tu vas tout savoir. Je me sens un assez juste orgueil pour ne point redouter un œil étranger. Il serait trop audacieux de ma part de dissimuler. Ma langue sera l’interprète de mes sentiments. Je ne désavoue point un secret penchant. Je songe au héros qui en est l’objet... Arsette, vois si ce front rougit en prononçant que j’aime ?

ARSETTE.

Tant de charmes ensevelis sous le fer et perdus pour l’amour ont donc enfin connu cet ascendant auquel l’héroïsme même ne saurait échapper !

CLORINDE.

Tu fais comme j’ai mis ma gloire à triompher des faiblesses de mon sexe. Le vil esclavage où je le vis soumis révolta mon jeune orgueil. J’ai fait voir un cœur né pour cette liberté, âme et principe des vertus guerrières. C’est toi qui appris à ma main enfantine à gouverner le frein des coursiers, à manier la lance et l’épée. Endurcie aux exercices de la lutte et de la course, j’ai suivi sur le sommet des monts et dans le fond des forêts la trace des Ours et des Lions. J’ai montré tout à coup, à ces hommes étonnés, un bras aussi redoutable que le leur. Ma valeur fut heureuse. Les ailes de la Renommée ont daigné porter mon nom en différents climats ; mais que je crains que la honte déformais ne l’accompagne !... quelle langueur secrète s’est mêlée à cette ardeur belliqueuse qui semblait seule devoir emporter tous mes vœux. Pour la première fois, sous ma dure cuirasse j’ai senti mon sein palpiter. Je voulus étouffer un sentiment importun, et tout m’y rappelait malgré moi. Je crus pouvoir l’anéantir dans les champs de la guerre. Mais, hélas ! au milieu des combats, parmi le choc et le cri des batailles, je verrais des larmes, et mes yeux couverts d’un casque ne perdaient point de vue dans la mêlée le guerrier qui triomphait des ennemis et de mon cœur... Je ne te le nomme pas... Arsette, ce n’est point comme alliée d’Aladin que je suis venue secourir Jérusalem. Mon zèle a pour guide un plus cher dessein. J’accours pour combattre à côté du héros qui depuis quatre années a de ce cœur guerrier soumis la fière indépendance.

ARSETTE.

Il y a longtemps qu’en voulant me dérober ce secret tu as pris soin de me le révéler.

CLORINDE.

Ah ! si d’autres regards que les tiens ont pénétré dans mon âme, où fuir ? L’amour éteint la gloire, et devant son œil jaloux toute faiblesse est un crime... Va, je suis toujours Clorinde : l’Asie ne me verra point essuyer les dédains d’un superbe vainqueur. J’appelle à mon secours ce calme intrépide qui m’accompagne sur le sanglant théâtre de la guerre. Je ne chancellerai point dans l’illustre carrière où j’ai porté mes premiers pas, et je me dompterai, dussé-je éteindre mes feux dans mon propre sang !

ARSETTE.

Tu pousses trop loin cet orgueil que moi-même ai pris soin de t’inspirer. J’ai voulu te sauver de l’amour, endurcir ton cœur, le rendre insensible au joug de cette passion fatale à l’héroïne ; mais elle commande malgré nous... Tant que j’ai vu ta jeunesse abandonnée à ces épreuves redoutables, percer de tes flèches les Ours et les Lions, les forcer dans leur sanglant repaire, j’ai moins craint pour toi, je te l’avoue, que lorsque j’entends ces premiers soupirs échapper de ce cœur altier où l’amour une fois vainqueur doit régner avec empire.

CLORINDE.

La mort du moins saura m’affranchir.

ARSETTE.

Tu luttes contre le trait que tu ne peux arracher. Si ton penchant était vil ou malheureux, sans doute il te faudrait mourir ; mais après tout, Clorinde, mourir n’est pas vaincre. C’est fuir lâchement la vie... Ne mollis point comme une âme vulgaire. Rappelle ton courage, et si tu chéris les combats et les palmes que la valeur y moissonne, lance-toi d’un vol plus rapide sur le char de la victoire. Un jour plus brillant à tes yeux, il pourra te porter assise et triomphante à côté d’Olinde.

CLORINDE.

De quelle image flattes-tu mon timide espoir !... Je sens trop à quel point il m’intéresse et combien j’ai d’ardeur à vaincre sur ses pas. Je connais la crainte, mais pour lui, pour lui seul. Je frémis à chaque trait qui menace sa tête ; je veillerai sur ses jours qu’il prodigue ; j’opposerai ce sein à la flèche meurtrière ; mais mon secret n’en restera pas moins dans mon cœur, et ne s’épanchera pas même avec mon sang et ma vie... Ne parle plus que des champs où je dois cueillir des lauriers ! qu’Olinde me voie combattre, qu’il admire un courage égal au sien ; qu’il me suive, tandis que ce bras emporté foudroiera l’ennemi ; ou si ma valeur n’attire point ses regards, s’ils demeurent indifférents et froids, peut-être que frappée tout à coup au milieu du carnage, il donnera quelques larmes à mon trépas. Si je les vois couler, s’il penche vers moi un œil attendri, si j’y lis un seul instant sa douleur, la mort ne me semblera pas si cruelle. Que dis-je ! elle me paraîtra pleine de douceur... Où m’égarai-je, Arsette !... ah ! pardonne, et laisse une amante à ses rêves insensés.

ARSETTE, en soupirant.

Ta blessure est entière, et nulle main ne peut la guérir. Crois-moi, ne te fais plus de ton amour un tourment volontaire. Tantôt dans un abandon désespéré tu voudrais t’élever au-dessus de toi-même, tantôt dans les erreurs d’une illusion trompeuse tu nourris ta faiblesse en craignant d’y succomber. Ton cœur courageux et tendre, aussi neuf que rebelle, rougirait-il de se trouver sensible ? Fière Clorinde ! il est temps de te révéler tes transports : un jour l’amour doit t’enchaîner, tu pâlis... rassure-toi. L’aveu que tu m’as fait n’a rien qui doive te faire rougir. Olinde est digne de toi. L’armée applaudira à ces nœuds mutuels, ils seront tissés des mains de la victoire. L’amour qu’adopte la valeur marche en vainqueur illustre, et tu pourras trouver, en lui cédant ton cœur, une félicité plus grande et plus vraie que dans la conquête de vingt nations soumises et tremblantes.

CLORINDE.

Cesse de m’abuser : vaine illusion ! peut-on accorder la gloire et l’amour ? L’une s’avoue à la face de l’univers, l’autre est faite pour l’ombre... Je ne veux suivre que la passion des grands cœurs. Aide-moi à reprendre cette mâle indépendance qui flattait mon heureuse jeunesse. Rends-moi ce cœur que tu formas dans les déserts et dans le fond des forêts. Ce naturel farouche me paraît plus supportable que cette oisive langueur qui me fait soupirer... Moi soupirer ! terribles accents des combats ! voix redoutable de la guerre ! venez étouffer dans mon sein ces gémissements qui y naissent et qui doivent y mourir.

ACTE III

Scène première

ALADIN

Je suis seul. Mon cœur frémit du supplice de cette jeune Chrétienne... Ismen m’a arraché ce sanglant Édit... Tour à tour chacun fatigue ma volonté, et souvent il n’est pas permis aux Rois, tout cléments qu’ils voudraient être, de ne point se montrer cruels... La pitié voudrait maîtriser mon âme ; arrête, pitié dangereuse !... N’ai-je pas le droit d’effrayer les hommes par l’exemple des châtiments ? Ne sont-ils pas les soutiens de ma puissance ?... Oui, mais pourquoi donc cette crainte de l’injustice, cette terreur secrète... ô Dieu ! me faudrait-il rendre compte de la liberté de chaque homme, de chaque goutte de sang versée, de chaque larme... ah ! s’il est ainsi, pourquoi suis-je né sous le Diadème ?... Pour gouverner les Peuples, pour porter dignement le Sceptre, il faut posséder une âme active et forte. Le Sceptre blesse les mains qui ne le soutiennent pas avec fermeté. Mais voici cet Ismen, dont l’éloquence redoutable vient encore m’assiéger... Je le connais et je suis son esclave !

Scène II

ALADIN, ISMEN

ISMEN.

Seigneur, quelle funeste clémence vous arrête ? Précipitez le supplice de cette fille insolente qui vous brave, tandis que tout tremble à vos pieds. Saisissez ce moment pour exterminer un peuple audacieux. Les Chrétiens frappés de ce coup seront à la fois surpris et terrassés. Vous pourrez éteindre toute leur race ; craignez que bientôt soulevés, furieux, dès que nos remparts seront assiégés, ils ne brisent le joug qui les captive.

ALADIN.

Et pourquoi ce carnage ?... Non, je veux que le glaive de ma justice demeure suspendu. Le supplice de cette fille rebelle suffit pour les intimider. Qu’on veille sur eux, mais qu’on respecte leurs jours. Contenus de tout, côtés, environnés de soldats que commande Olinde, que peuvent-ils encore ?

ISMEN.

Tout oser. Vous faire repentir d’avoir suspendu l’Édit qui confirmait le repos de votre État et la sûreté de votre Trône. Je ne cesserai de vous le répéter, Seigneur, Olinde m’est suspect.

ALADIN.

Qui, lui ? qui m’a toujours si fidèlement servi ?

ISMEN.

Un traître a toujours quelque ombre de vertu. Oubliez ce qui m’échappe. L’avenir prouvera si mes soupçons étaient fondés. Mais quant à ces vils Chrétiens, en tout temps vos ennemis secrets, que tardez-vous à les chasser de votre Empire ?

ALADIN.

Ce sol déjà épuisé par la guerre, je le priverais encore de nombreux habitants ?

ISMEN.

Tout mouvement de pitié diminue en vos pareils l’autorité suprême. Les foudres du Trône une fois allumées doivent gronder sans interruption, et tout rebelle qui soulève la tête doit être écrasé. La terreur sera toujours la plus sûre garde du Diadème... Eh ! ne voyez-vous pas que ce peuple séditieux ne respire que dans l’espoir de voir tomber votre Couronne.

ALADIN.

Tu les crois aussi dangereux, aussi acharnés contre ma puissance ?

ISMEN.

Je suis né au milieu d’eux. Dès l’enfance, j’ai appris à les connaître, mais pour les mieux détester. Leurs principes attaquent l’autorité légitime. Le ciel me préserve de ces dogmes monstrueux ; il m’a donné l’esprit de soumission ; il m’a conduit auprès d’un grand Roi, afin que je fusse auprès de lui le défenseur de ses droits, le soutien et l’organe de la vérité.

ALADIN.

Ismen ! tu vois ce Trône où je suis forcé de m’asseoir ; eh bien ! il n’y a pas de jour qu’il ne me coûte des soupirs ; ce n’est qu’à toi que je peux l’avouer.

ISMEN.

Et pourquoi, Seigneur ?

ALADIN.

Je frémis de me tromper ; je sens que l’on me trompe ; je voudrais régner en paix, et ne trouve que sujets de discorde et d’ennui... Mon Peuple n’est pas content... Il n’est pas heureux... On me presse toujours de punir ses malheurs...

ISMEN.

Pour moi, je n’entends qu’un cri universel qui proclame l’invincible Aladin le plus grand et le meilleur des Rois... Quoique vous fassiez, le Peuple adorera votre clémence.

ALADIN.

J’aimerais à en être persuadé, mais mon Sceptre en frappant les Chrétiens ne s’est-il pas quelquefois appesanti sur l’innocence et sur la vertu ?

ISMEN.

La majesté souveraine absorbe ces légères taches, inévitables dans les rapides mouvements qui font rouler les destinées d’un vaste Empire. L’autorité a son code et ses droits séparés des lois qui règlent les vulgaires mortels.

ALADIN.

Mais pourquoi donc cette voix intérieure qui me rend mécontent de moi-même, qui m’attriste et qui m’accuse en silence ?

ISMEN.

Quel sentiment de faiblesse ! et vous daignez l’écouter ? Vous régnez par l’Éternel. C’est lui qui vous a placé sur le Trône, qui a posé la Couronne sur votre tête, qui a mis le Sceptre en vos mains ; il a transmis en vous, avec le pouvoir, la science et l’esprit de sagesse. Bannissez de vaines alarmes. Est-il sur la terre un Monarque plus glorieux et dont on admire davantage le génie et le cœur ?

À part.

Courage, Ismen, il te croira.

ALADIN.

Mais enfin ces murmures éloignés qui parviennent confusément à mon oreille...

ISMEN.

Vain bruit de quelques obscurs séditieux, mais qui n’interrompt point l’harmonie publique des louanges. Ce sont ces Chrétiens dont la bouche insolente calomnie les Rois dans leur bassesse. Ils arrêtent un œil critique sur vos sublimes Ordonnances. J’ai fait poursuivre ces rebelles par des regards qui me sont rendus ; mais le nombre des déclarations fatigue les délateurs. Ces esprits opiniâtres qui ne craignent pas la mort, ne redoutent aucun forfait ; ils se sacrifient eux-mêmes dès que la foi le leur commande. Ils immolent la fortune, l’amitié, la nature : d’autant plus attachés à leurs opinions fantastiques qu’ils les comprennent moins. Leur orgueil et leur intolérance les rendent ennemis nés du genre humain. Ligués contre le Trône et l’Autel, leur loi est un flambeau de discorde qui leur sert à diviser les liens du sang et de la patrie. Comme ils meurent avec joie, ils massacrent de même ; et vous épargnez des monstres toujours prêts au parricide, et vous laissez respirer dans l’enceinte de cette Ville un Peuple de serpents qu’il faudrait écraser.

ALADIN, troublé.

Tu m’y déterminerais... Mais je les garde comme des otages qui pourront me servir contre l’ennemi qui vient m’attaquer.

Scène III

ALADIN, ISMEN, SOPHRONIE

On voit Sophronie que l’on conduit, les fers aux mains. Elle a les yeux modestement baissés.

ISMEN.

On amène à vos pieds cette Chrétienne. Peut-on voir un orgueil plus imposant ! Quel faste dans sa démarche, son regard et son maintien ! Elle semble s’avancer plutôt au triomphe qu’à la mort.

ALADIN.

Approche, fille superbe !... Viens entendre et subir ton arrêt.

SOPHRONIE.

Vous devez le prononcer... Ce cœur s’est affermi d’avance contre ce qu’il peut avoir de rigoureux.

ALADIN.

Sous les dehors d’un sexe timide, tu caches une âme aussi hardie ! Trop faible pour un pareil attentat, réponds-moi ? Qui a pu te l’inspirer ? Quels sont ceux qui ont entraîné ta jeunesse à cet excès d’audace ?

SOPHRONIE.

Je n’ai voulu céder à personne la moindre part de ma gloire. Elle était trop illustre et m’était trop chère. Seule, j’ai conçu le projet, je l’ai résolu et l’ai exécuté. Le Dieu qui me donne en ce moment la force de ne point trembler devant vous, ce Dieu, maître des Empires, a tout conduit...

ALADIN.

Eh bien ! c’est sur toi seule que tombera ma colère.

SOPHRONIE.

Il est juste... J’attends mon arrêt.

Scène IV

ALADIN, ISMEN, SOPHRONIE, OLINDE, GARDES

OLINDE, accourant avec chaleur et perçant la Garde.

Son arrêt !... Non, ce n’est pas elle... Arrêtez... Sophronie vous trompe par un pieux artifice. Faites tomber ces chaînes de ses mains innocentes... Sultan, c’est sur un autre que doit tomber votre vengeance. Le coupable est découvert, et je viens vous le livrer.

ALADIN.

Elle est innocente et venait se sacrifier ! Il faut lui confronter le criminel... Où est-il ?

OLINDE.

Devant vous... c’est moi.

SOPHRONIE.

Ô Dieu !...

ALADIN.

Est-ce Olinde qui parle ?

OLINDE.

Cessez tous d’être surpris... je suis Chrétien.

ISMEN, à Aladin, à voix basse.

Eh bien ! Seigneur.

ALADIN.

Toi, Chrétien ! dans ma Cour... Parjure ! toi à qui je confiais mon pouvoir... tu déguisais l’âme d’un traître sous le masque d’un Héros.

OLINDE.

Je ne t’ai point trahi. Je viens sacrifier pour ma loi une vie que j’ai mille fois exposée pour la défense de ton Trône. Tu n’as rien à me reprocher, j’ai rempli tous les devoirs qui me liaient à toi : mais je suis libre, je me dégage en ce moment, je me rends à moi-même, parce qu’une voix plus chère et plus sacrée, antérieure à toute autre, m’oblige à suivre les drapeaux de mes frères. Tu fais que la Religion commande au cœur de l’homme ; que c’est là que la puissance des Rois expire, et que le culte d’un Dieu est l’hommage immuable devant qui tout autre s’abaisse et disparaît.

SOPHRONIE, levant les yeux au Ciel.

Je te bénis... il est Chrétien... Ô mon Dieu ! ce sont là de tes coups.

ALADIN.

Surprise étonnante ! Et tu te persuades encore n’être pas infidèle envers ton Roi ?

OLINDE.

La vraie fidélité n’est point un esclavage servile ou sans bornes. Je ne t’ai point vendu mon âme et ma pensée. Je t’ai prêté mon bras. Il s’est acquitté envers toi ; il m’est permis, sans doute, de retourner à mes frères qui réclament les secours que je leur dois.

ALADIN.

Un guerrier tel qu’Olinde s’est abaissé dans l’ombre à commettre un lâche attentat, recours insensé du plus stupide fanatique.

SOPHRONIE.

Ah ! ne le croyez point. Il n’a point fait le coup dont il se vante. Il veut me ravir cette palme immortelle que j’ambitionne et qui m’a fait tout oser. Si vous en doutez, éprouvez une âme que la mort ni les tourments ne pourront effrayer.

OLINDE.

Et vous, Seigneur, contemplez le sexe, la douceur, la jeunesse, le maintien timide de celle qui s’attribue ce coup hardi. Comment a-t-elle pu imaginer, oser exécuter une si grande entreprise ? Comment aurait-elle trompé les Gardes ? Par quel moyen aurait-elle pu hasarder ses pas dans le vaste enclos de la Mosquée, franchir l’horreur des ténèbres, briser les obstacles, et d’une main tremblante et faible... Moi seul connais les secrets détours...

SOPHRONIE, l’interrompant.

Il a plu au Dieu qui donne le courage de m’élever au-dessus de moi-même. Qui ne craint que lui n’a rien à redouter. D’ailleurs, ce que j’ai fait n’est point au-delà des forces de mon sexe. Sultan, penseriez-vous qu’Olinde, entreprenant de venger la foi, se serait borné à se cacher nuitamment dans la Mosquée pour y déchirer un livre ? Est-ce ainsi qu’un intrépide Guerrier se fait reconnaître ? Ah ! s’il eût voulu servir la Religion, c’est par des coups plus éclatants qu’il se serait signalé ; c’est à la tête de l’armée qui l’appelle qu’il eût signalé son héroïsme... Pénétrez dans son cœur et connaissez quel est le zèle qui le porte à vouloir me délivrer. Il l’égare jusqu’à s’accuser lui-même... Sa générosité même atteste son innocence.

ALADIN.

Je demeure confondu.

OLINDE.

Âme aussi étonnante que sublime ! Tu fais t’agrandir encore en niant la vérité ; mais elle parle, il faut qu’elle soit entendue. Non, Sophronie, non, j’en atteste ton propre cœur, ce n’est point toi qui oses violer la Mosquée. Abjure un mensonge magnanime ; cesse de persister dans ton dessein... Pardonne... Mais tu ne mourras point : je ne peux y consentir... Seigneur, à moi la mort, à elle la liberté...

SOPHRONIE.

Ne puis-je donc sans toi braver la colère d’un homme ! et moi aussi je me sens le courage d’endurer seule le trépas.

ISMEN.

Tous deux outragent le pouvoir suprême par ce défi insultant. Tous deux s’enorgueillissent d’un sacrilège avoué. Qu’on les croie tous deux, Prince, et que l’un et l’autre remportent le prix tant disputé. Je réclame ici votre justice souveraine ; épargnez à mon réveil leurs blasphèmes impies...

ALADIN.

Soit mensonge, soit témérité, vous frémirez, couple perfide ! Le même bûcher vous unira dans les flammes.

À Ismen.

Toi, dont l’œil perçant pénètre les plus sombres replis des cœurs, démêle ici quel est le vrai coupable. Une émotion inconnue d’attendrissement se fait jour dans mon âme. J’en pressens l’effet et m’en indigne... Pour ne pas fléchir, je détourne les yeux.

ISMEN.

Mes soupçons étaient-ils fondés, Seigneur ?

ALADIN.

Tu me dis vrai...

Il soupire.

Je te les livre. Malgré sa gloire et ses trophées, il n’aura pas impunément blessé la Majesté des Rois.

À Olinde et à Sophronie, montrant Ismen.

C’est à lui que vous devez répondre. Voilà le Juge à qui je vous abandonne.

Il se retire avec toute sa suite.

Scène V

ISMEN, OLINDE, SOPHRONIE

ISMEN.

Préparez-vous à fléchir. Abaissez devant le Ministre des Dieux et des Rois, ce faste extérieur dont je connais le néant et la fausseté. Je lis au fond de vos âmes : ma clémence vous accorde un seul instant, c’est pour éloigner la vengeance suspendue sur vos têtes...

À sa suite.

Vous, veillez sur eux tandis que j’accompagnerai le Roi.

Scène VI

OLINDE, SOPHRONIE

OLINDE.

Ô de toutes les vertus, merveilleux assemblage ! Toi dont la présence me fait oublier celle des Tyrans, dis, pourquoi veux-tu me laisser dans la mort le tourment plus douloureux de te voir expirer avec moi ? Je ne redoute que le coup qui menace tes jours. Laisse-moi mourir pour les Chrétiens, pour mon Dieu et pour toi.

SOPHRONIE.

Pourquoi viens-tu troubler les derniers instants d’une vie que je suis résolue à sacrifier ? pourquoi viens-tu m’enlever ce trépas heureux que j’envie ?

OLINDE.

Il m’appartient... Crois-en l’aveu de mon cœur. J’allais livrer ma tête... Tes pas n’ont fait que prévenir les miens... Sophronie ! je suis fier que mon âme ait ressemblé à la tienne : ne crois pas que ce soit l’amour qui me fasse tenir ce langage. Pour braver nos Tyrans, je n’ai point attendu que les jours fussent en danger. J’en atteste ici le Ciel. À l’instant de cet horrible Édit, j’avais conçu le même projet. Conserve la gloire de m’avoir devancé, mais ne me ravis point ce noble sacrifice. Je suis guerrier, tout mon sang doit couler pour la cause commune... Que mes yeux, avant de se fermer, voient tomber ces chaînes.

SOPHRONIE.

Laisse-les-moi, je les porte pour le salut des Chrétiens.

OLINDE.

Je le suis, Sophronie !... Nous n’avons qu’une même loi.

SOPHRONIE.

Quand je ne serai plus, Olinde pensera-t-il de même, conservera-t-il la même foi ? Est-ce bien Dieu qui l’inspire ? Est-ce lui en effet qu’il adore ? Souvent une passion trompeuse nous aveugle et nous rend plutôt parjure que fidèle.

OLINDE.

Avant de t’avoir vue, je suivais en secret les lois saintes du Christianisme. Le sang que mon père a transmis dans mes veines n’est point idolâtre, il a signalé son bras contre les ennemis de la foi. Belle Sophronie ! l’auteur de mes jours ne t’est pas inconnu ; lors qu’il eut entendu cette sanglante proscription, ce vénérable vieillard me dit en pleurant, en me pressant sur son sein : meurs mon fils, meurs pour tes frères, pour la patrie !... Vis pour le consoler, toi dont la voix adoucirait les douleurs d’un monde ; ne le quitte point ce monde, il a besoin du spectacle que tu lui offres chaque jour... Tu ne rejoindras que trop tôt l’Être parfait dont tu es ici-bas la plus brillante image.

SOPHRONIE.

Ô joie ! Dieu ! soutiens ma faiblesse. Olinde t’adore... Il est né Chrétien.

OLINDE.

S’il ne l’était pas, un seul de tes regards aurait porté dans son cœur les vertus de ton âme... Sophronie, en quel instant ma bouche osera-t-elle avouer ce charme invincible qui depuis un an fait le bonheur et le tourment de ma vie... Enivré de douleur et d’amour, c’est sur les bords du tombeau que pour la première fois j’ose dire... je t’aime !

SOPHRONIE.

Si tu me chéris, si cet amour est pur, s’il est digne de moi, il faut te rendre à ce que mon cœur désire. Sophronie te conjure de te dire innocent, de lui laisser mériter cette couronne qu’elle attend. On rejettera sur l’amour tout le transport que tu as fait paraître. Tu conserveras tes jours pour un combat plus important. Assez d’occasions vont s’offrir pour signaler le zèle héroïque qui t’enflamme... Sois assez grand pour oublier un penchant qu’il faut vaincre ; ne songe qu’au secours dont tu priverais un Peuple malheureux. Hélas ! tu deviens son plus ferme appui. Un mot doit te déterminer... Ta mort serait infructueuse, et tu peux la rendre utile. Laisse... une femme est la seule victime qui convient ici ; il ne s’agit que d’attendre le coup qui doit m’immoler. Cher Olinde, ne me plains point ; lorsqu’on fixe la patrie immortelle, on passe avec joie sur ces rapides instants.

OLINDE.

Malgré l’autorité suprême qui t’assujettit tout mon être, je ne puis me résoudre à ta volonté... En commandant, donne-moi donc la force d’obéir ; non, jamais, jamais... En te voyant expirer, mon âme malgré toi suivrait la tienne.

SOPHRONIE.

Olinde !... je t’ordonne de vivre.

OLINDE.

Eh ! le puis-je sans toi ?

SOPHRONIE.

C’est moi qui ai choisi le trépas.

OLINDE.

Et marqué l’instant du mien.

SOPHRONIE.

Résous-toi... le Ciel te donnera le courage de supporter ma perte.

OLINDE.

J’ai le courage de mourir, je n’aurai point celui de te survivre.

SOPHRONIE.

Oublie-moi, sois heureux.

OLINDE.

Heureux ! sur cette terre où tu ne seras plus ?

SOPHRONIE.

Olinde !

OLINDE.

Sophronie !

SOPHRONIE.

Accomplis la loi que je t’impose.

OLINDE.

Pour qui ?

SOPHRONIE.

Pour la patrie, pour un peuple abandonné et qui n’espère qu’en toi... Olinde !

Elle essuie une larme.

OLINDE, avec transport.

Sophronie ! je vois couler tes larmes... Ne me les cache pas, chère Amante, ne me les cache pas... Elles paient ma vie. Elles augmentent l’ardeur que j’ai de me sacrifier.

SOPHRONIE.

Nos cœurs se sont permis trop de faiblesse ; nous pleurons ! Est-ce là l’emploi d’un Héros, d’une Chrétienne ?... Ranimons notre courage et faisons un noble effort. Implorons le secours de celui qui commande à la volonté même. Je l’invoque et je sens le calme renaître dans mon sein.

OLINDE.

Ah ! songe qu’il te reste une amie, une mère ; que le désespoir les attend, que tu dois leur épargner des moments plus affreux... Et quel cœur formé aux vertus consolantes va leur servir de soutien si tu les abandonnes ?

SOPHRONIE.

Tu me parles d’un monde que je ne vois plus. Je ne t’y laisse toi-même qu’un instant, et nous ne serons pas longtemps séparés ; que dis-je, séparés ! Tu n’imagines point quel prix nous est offert ! Vois mon âme errante sans cesse autour de toi, t’accompagnant dans la retraite, te servant d’Ange tutélaire, aidant la flamme de ta prière à monter vers les Cieux. Vois-moi descendre du trône brillant que l’éclat environne. Je t’apparaîtrais dans ces songes qu’enfante un paisible sommeil. Sur un front radieux, je t’offrirai les traits d’une joie pure, et immortelle. Je te tendrai une main favorable. Je soulèverai à tes regards charmés un coin du voile qui dérobe aux mortels le séjour de l’Éternité. Alors tu t’éveilleras dans un ravissement divin ; tu diras, ce que j’aimais est dans un bien meilleur monde. À l’heure funèbre où la terre te perdra, plus prompte que l’éclair, et jalouse de t’asseoir la même couronne, tu me trouveras près de toi. Je fortifierai ton âme ; j’adoucirai pour elle ce douloureux passage, et lui traçant une route lumineuse, je la conduirai moi-même aux pieds du Trône Auguste où nous adorerons ensemble l’Être magnifique et bon qui nous réunira pour toujours.

OLINDE.

Ô tendresse !... Ô Sophronie !...

Scène VII

OLINDE, SOPHRONIE, ISMEN, GARDES

ISMEN, aux Gardes.

Conduisez-la où je viens de l’ordonner... Le temps de la clémence est passé, que celui de la justice commence.

SOPHRONIE, à Olinde.

N’oublie point mes dernières paroles.

OLINDE, s’élançant vers Sophronie.

Où vas-tu ?... Je te suis.

ISMEN.

Qu’on retienne ses pas.

OLINDE.

Barbare ! rien de juste ne peut sortir d’un cœur tel que le tien.

ISMEN.

Demeure, tu dois m’écouter.

OLINDE, sur le devant du Théâtre.

D’un côté le comble de la vertu, de l’autre l’excès du crime. Ô monstre ! Et cependant... Ah ! gardons-nous de révéler ce qu’un père... On l’emmène ! ô douleur !

Scène VIII

OLINDE, ISMEN

ISMEN.

Je viens te porter les dernières paroles du Sultan. Il devrait te haïr, il t’aime. Il devrait te punir, il veut te sauver. Il souffre pour toi, tandis que tu l’outrages. Ton ingratitude l’attriste, au lieu d’enflammer sa colère. Tu fais qu’il a versé sur toi tous les dons de sa magnificence ; il te voit chéri de l’armée entière. C’est à regret qu’il se priverait d’un Guerrier qu’il estime. Redeviens son ami, il t’en conjure. Aladin sait combien les préjugés influent sur des cœurs tels que les vôtres. Il ne veut point t’obliger à renoncer à ta foi. Dissimule seulement, et retiens ton bras à son service. Aladin croit à l’honneur et se fie à ta promesse. Mais abandonne un Peuple malheureux ; désavoue ce fanatique attentat que je fais bien en moi-même qu’aucun de vous deux n’a commis. On fera retomber le crime sur quelque homme vulgaire. Crois-moi, la cour a plus d’attraits que la mort n’a d’horreur. Oublie cette Secte méprisée qui bientôt va s’éteindre devant les étendards du Croissant. Héros né pour les combats, devrais-tu avoir d’autre opinion que celle qui tient à la gloire des armes et au génie de la victoire ?

OLINDE,

Je n’ai point oublié les bienfaits d’Aladin. Porte-lui mon respect et ma reconnaissance. Il ne m’est plus permis de suivre ses drapeaux. Ce bras ne s’armera point contre mes frères. Aladin sait que je l’ai souvent touché en leur faveur. J’ai plaidé la cause de l’innocence au pied de son trône ; il m’écoutait alors, il accueillait la vérité qui s’enfuit à l’approche des Monarques. Je comptais l’éclairer, ou du moins le fléchir. Tu as détruit cet ouvrage commencé sous de heureux auspices ; tu es venu, cruel ! tu l’as enflammé de ton génie ardent et persécuteur. Tourne contre moi seul les coups que tu prépares aux Chrétiens. Olinde déteste la dissimulation ; il n’a jamais su mentir à lui-même. Il aime sa patrie et prodigue son sang pour elle. Peut-être que cette Secte que tu affects tant de mépriser, fera pâlir ses superbes ennemis. Déjà ils s’avilissent, ils arment des bourreaux contre la Beauté innocente... Si tu es jaloux du peu de gloire qui leur reste et qui va leur échapper, crois-moi, engage Aladin à épargner Sophronie. Cette inutile cruauté souillera son règne et ternira sa mémoire.

ISMEN.

J’ai lu dans ton âme. C’est moins le zèle de ta Religion que l’amour qui te rend infidèle à la cause du Trône... Eh bien ! tu peux sauver ta Sophronie des flammes. Il ne tient qu’à toi de déterminer son sort, de le rendre fortuné. Tu peux en ce jour même la conduire au temple triomphante et couronnée, si tu veux...

OLINDE.

Arrête... Sans redouter tes discours artificieux, je frémis de les entendre. Ta voix afflige ce cœur sincère. Olinde n’est accoutumé à traiter qu’avec des Guerriers, c’est-à-dire, avec des cœurs généreux, nobles, ouverts, sans détours et sans hypocrisie... Je me tais en ta présence. Où est ma prison ? Qu’on m’y conduise...

ISMEN.

Mais d’un esprit plus calme...

OLINDE, avec fierté.

Je ne t’écoute plus.

ISMEN, aux Gardes.

Allez, qu’on l’entraîne.

Scène IX

ISMEN

Je n’ai pu soumettre cette âme hautaine, et j’en suis flatté. Son mépris autorise ma fureur... Mais que dis-je ? Sa mort et celle de cette jeune fanatique vont arrêter les fleuves de sang que je brûlais de répandre, et la ruine entière de ce Peuple pouvait seule me flatter. Chargé de la haine universelle, ce cœur se sent plus satisfait... Si Olinde eût renoncé aux Chrétiens, il me les abandonnerait, il les livrerait tous à ma vengeance... Du moins ce rival qui partage les faveurs du Sultan, bientôt ne sera plus... Mais Sophronie plus faible pourrait être effrayée... Ô quelle victoire, si je pouvais leur enlever cette beauté dont ils s’enorgueillissent... Il faut tout tenter... Que ne peut la terreur du supplice, l’appas d’un bonheur offert, ou plutôt que ne peut un génie tel que le mien !

ACTE IV

Le Théâtre représente une Prison, et dans cette Prison une espèce de cachot voûté. Il est à demi-éclairé par la lueur d’une torche enflammée. Sophronie est enchaînée à un pilier. Elle est dans l’attitude d’une personne plongée dans l’extase de la prière. Le flambeau de la prison ne doit être aperçu que dans l’enfoncement ; de sorte que la nuit règne sur le devant de la scène où se trouve Sophronie.

Scène première

SOPHRONIE, à genoux

Ô Dieu, je te rends grâce ! tu m’as donné la force d’atteindre ton saint nom. Tu daignes me soutenir en ce moment, tu ne m’abandonneras point dans les dernières épreuves... Je n’ai qu’à te bénir. Olinde est Chrétien ! je peux l’aimer sans offenser ta loi, l’aimer et prier...

Elle fait une pause.