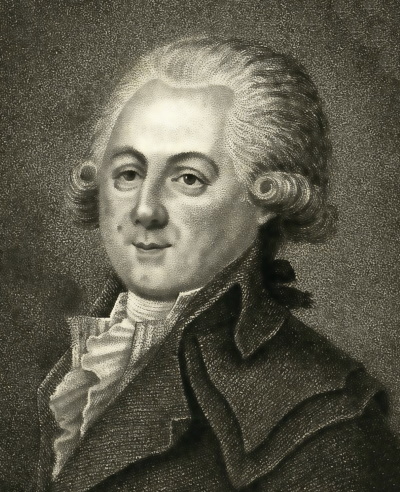

L’Indigent (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en quatre actes.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, le 22 novembre 1782.

Personnages

DE LYS, riche jeune homme

JOSEPH, tisserand

CHARLOTTE, ouvrière en blonde

LE VIEUX RÉMI, laboureur

MONSIEUR DU NOIR, procureur

FÉLIX, intendant, maître d’hôtel de de Lys

UN NOTAIRE

DUBOIS, domestique

CLERCS

LAQUAIS

La scène est à Paris.

ACTE I

Le théâtre représente une misérable salle basse sans cheminée. Les tabourets sont dépaillés. Les meubles sont d’un bois usé. Un morceau de tapisserie cache un grabat. On voit d’un côté un métier de tisserand ; au dessous d’un vitrage vieux, dont la moitié est réparée avec du papier, on aperçoit dans un petit cabinet dont la porte est entr’ouverte, le pied d’un petit lit.

Cette salle basse est située dans le vieux corps d’un logis qui fait l’un des côtés d’une maison dont le devant est rebâti à neuf et magnifiquement. Ce devant est occupé tout entier par un riche jeune homme.

Scène première

JOSEPH, CHARLOTTE

Charlotte est couchée tout habillée sur le lit du petit cabinet ; on ne lui voit que les pieds.

La scène est éclairée par une lampe qui semble prête à s’éteindre. Joseph travaille à son métier, et relève, de temps en temps, la mèche de la lampe. Il se lève, marche sur la pointe du pied, et va voir si Charlotte, qui s’est jetée sur le lit, est endormie. Il paraît satisfait, voyant qu’elle repose. Au même moment, des éclats de rire éloignés se font entendre. C’est le tumulte d’une fête bruyante qui se mêle au son des instruments. Ce bruit l’inquiète ; il craint que sa sœur ne s’éveille. Il lève les yeux au ciel, et sa déclamation muette répond à sa situation. Il frappe légèrement du pied et souffle dans ses doigts pour les dégourdir du froid.

JOSEPH.

Quatre heures sonnent !... grâce au ciel, cette chère enfant, elle dort... Pauvre Charlotte ! Le seul bonheur de ma vie est de t’avoir pour sœur... Je me sens infatigable... Bon, j’ai beaucoup avancé son ouvrage, et le mien tire à sa fin.

On entend encore les mêmes éclats de rire.

Quel tumulte ! leur débauche éclate dans la nuit et trouble le repos du pauvre. Ils se plaignent encore lorsqu’au milieu du jour nos travaux les forcent d’ouvrir les yeux... Dans quel état sommes-nous réduits ?... Mais ce n’est point à nous à nous plaindre. Ô mon père ! c’est toi qui souffres le plus, toi qui fus toujours si bon, si bienfaisant... Ah !...

Il fait un geste de douleur.

Mais j’aime encore mieux être ton fils dans la peine, dans l’indigence, que de tenir la vie de ces hommes opulents dont la conduite me révolte... Mon père a toujours secouru son semblable, tout pauvre qu’il était, et j’ai vu des riches... Allons, Dieu nous voit, et ma conscience est en paix.

Il va boire de l’eau à une cruche de terre, et revient à son travail.

Je n’ai que deux bras, je les exerce nuit et jour, et sans murmurer. Je supporte courageusement mon sort ; mais ce malheureux ouvrage n’est pas assez payé.

Avec une énergie douloureuse.

Non, il n’est pas payé. L’incertitude me mine, je ne sais si je pourrai le vendre encore au bas prix où l’on réduit les travaux de l’ouvrier. Ce marchand m’a promis ; mais qu’il est dur ce marchand ! il regorge de biens, et il rapine sur moi... Le froid semble s’augmenter... Cruel hiver ! tu te joins aux cœurs durs qui nous oppriment pour achever de nous accabler... Mon Dieu ! que la saison est rude ! La terre est couverte de vieilles forêts, et je n’ai pas un fagot. Il faut du pain avant tout, et le pain est si cher !... Pour avoir encore de l’or, le riche a trouvé le secret de nous affamer.

Il prête l’oreille.

Je l’entends, je crois ; le bruit qu’ils mènent l’aura éveillée...

CHARLOTTE saute de dessus le lit, vient à moitié endormie, regarde à son ouvrage, et d’un ton un peu fâché.

Est-il permis, mon frère !... Vous m’avez laissée. Voilà le petit jour, et j’ai dormi trop tard.

JOSEPH.

Non, non, chère sœur... Tu te rendras malade à la fin... Il n’y a que deux heures que je t’ai forcée à prendre un peu de repos, et tu veux déjà...

CHARLOTTE.

Mais toi qui parles... Voyez un peu le méchant ! n’a-t-il pas passé la nuit tout entière à travailler, lui, et ne puis-je aussi bien ?...

JOSEPH, l’interrompant.

Charlotte, ne prends point garde à moi... Toi, tu es une fille, tu as plus besoin de sommeil que moi... Ah ! j’ai du courage, de la force.

Lui prenant les mains.

Tenez, comme elle a froid ; pauvre petite !...

Il lui réchauffe les doigts de son haleine.

CHARLOTTE.

Joseph !... quand nous étions au pays à jouer souvent ensemble dans la neige, il ne gelait pas plus fort, et nous ne nous plaignions pas...

JOSEPH, avec tristesse.

Quel temps me rappelles-tu ?... Temps heureux ! Alors mon père n’était pas ruiné ; alors il n’était pas emprisonné. Sans prévoir un cruel avenir, dans nos folâtres jeux nous bravions la rigueur des saisons ; mais ici que nous sommes tourmentés par tous les besoins de la vie ; ici que nous pleurons sur le sort d’un vieillard ; ici que nous sommes reclus entre des murs glacés... Il est vrai que nous y sommes ensemble...

CHARLOTTE, tendrement.

Eh bien ! ne te plains donc plus. Je n’aime pas à t’entendre gémir. À quoi servent les larmes ? C’est la Providence qui le veut ainsi. Elle arrange tout. Elle a sans doute ses vues. Tu verras qu’un jour nous ne serons pas si mal. En attendant, travaillons, et toujours avec le même courage.

Elle va à son ouvrage.

Eh ! mais, je n’aime pas cela, moi. Mon frère, je vous le dis très sérieusement. Chacun sa tâche, entendez-vous ?... N’avez-vous pas assez de la vôtre ? Il semblerait que je ne puisse rien faire... Voilà trop de fois aussi...

Avec sentiment.

Tu me fais de la peine, je te l’ai déjà dit...

JOSEPH, touché.

Chère Charlotte ! Je te fais de la peine, moi ? ne me gronde point.

CHARLOTTE.

Te gronder, moi ! non... Mais tu n’y toucheras plus, n’est-il pas vrai ?... chacun sa tâche.

JOSEPH, attendri.

Eh bien oui... Mais vois s’il ne reste pas beaucoup à faire. Je vais porter le travail de cette nuit à ce marchand en question. Il sort du matin, et j’aime mieux le devancer dans la crainte de le manquer...

CHARLOTTE.

Il est bien de bonne heure...

JOSEPH.

J’ai toujours du regret à te quitter, à te laisser seule... Tu tombes dans des réflexions que tu es ensuite la première à me reprocher.

CHARLOTTE.

Va, mon bon ami, va vite afin de revenir plus tôt ; nous irons ensuite voir mon père ; nous irons tous deux.

JOSEPH.

Je tremble que ce marchand ne s’avise de remettre le paiement. Hélas ! c’est là toute notre espérance. Si elle allait nous manquer ! Il ne nous reste rien du peu que nous avions hier. Comment vivre aujourd’hui ? Comment porter à notre malheureux père les secours qu’il attend et qu’il ne reçoit que de nous ?

CHARLOTTE.

Ne commence point la journée par te désespérer. Il y a déjà longtemps que de jour en jour il semble que nous allions mourir de faim, et cependant, tu le vois, nous avons beaucoup souffert ; mais à force de travaux, nous avons trouvé notre subsistance. As-tu oublié qu’hier encore tu te désolais après avoir couru de tout côté sans pouvoir vendre ? Eh bien ! vers le soir un passant t’arrête et te paie ta marchandise. Tu es revenu bien joyeux ! Tu as répété cent fois que c’était le ciel qui nous avait ménagé cet heureux se cours. Le ciel que nous implorons cesserait-il de veiller sur nous lorsque tous les hommes nous abandonnent ? Non, au milieu de notre misère, nous avons passé de fortunés moments. Mon père !... Je pleurais de joie en le voyant manger ; et lui, mon frère, comme il regardait ses enfants ! comme il nous bénissait !... Ah ! n’étions-nous pas alors tous trois également satisfaits ?

JOSEPH.

Oui, Charlotte, oui, nous l’étions ; je me rappelle ces moments. Je ne demande pas d’autre faveur au ciel... Dans le coin d’une prison, assis sur de la paille, oui, nous avons tous trois pleuré de tendresse... Il n’y a que les malheureux qui sachent aimer.

CHARLOTTE.

Qui nous empêche de nous retrouver ainsi chaque jour ! C’est un bien que la pauvreté ne saurait nous ravir. Retiens les paroles de notre bon père. Tu l’as vu sourire au milieu de ses maux. Il ne veut point qu’on se répande en plaintes. Son âme connaît la sérénité et l’espérance. Pour moi, sitôt qu’il a parlé, je pense tout ce qu’il dit ; la raison s’exprime par sa bouche. J’ai tant de plaisir à l’entendre, que je ne l’abandonnerais pas d’un seul instant, si ce n’était le motif pressant de notre travail. Aussi je me sens un double courage, en songeant qu’il en partage les fruits.

JOSEPH.

Va, tu es un ange, un ange consolateur descendu du ciel pour adoucir son infortune, pour la lui faire oublier... C’est toi surtout qu’il aime ; il le doit... il le doit ; je n’ai point tes vertus.

CHARLOTTE.

Tu ne te connais pas... Va, je suis aussi orgueilleuse d’être ta sœur que d’être sa fille. Si j’avais à choisir, je ne demanderais à Dieu ni un autre père, ni un autre frère.

JOSEPH.

Que j’aime à t’entendre !

CHARLOTTE.

Est-ce que pour tout l’or du monde tu souhaiterais être né d’un autre sang ?

JOSEPH.

Moi ? plutôt mourir que de former un tel souhait... Ah ! Charlotte, chère Charlotte !...

CHARLOTTE.

Qu’as-tu ?

JOSEPH.

Je vais t’affliger.

CHARLOTTE.

Parle.

JOSEPH.

Hélas !

CHARLOTTE.

Que signifie ce soupir ?

JOSEPH.

Il faudra un jour nous quitter.

CHARLOTTE.

Nous quitter ! Et pourquoi !... Mon frère ! Je ne te survivrai point.

JOSEPH.

Je sais trop ce que je dis... Je ne parle point de la mort. Elle frappera deux coups à la fois, je le sais... Mais réfléchis un instant et tu devineras...

CHARLOTTE.

Explique-moi... Je ne te comprends point...

JOSEPH.

Si mon idée ne se présente point à ton esprit... tant mieux, ma sœur, tant mieux... Je ne t’en parlerai plus... Adieu.

CHARLOTTE.

Non, tu m’as rendue inquiète, achève, et pourquoi nous quitter ?

JOSEPH, soupirant.

Ma sœur... bientôt le mariage...

CHARLOTTE.

Je t’entends, Joseph ; trop sensible frère ! Va, tu te trompes ; nous ne nous séparerons point : quand tu te marieras, ta femme sera ma sœur et nous vivrons toujours ensemble. Je l’aimerai, je l’aimerai.

JOSEPH.

Mais ce n’est pas de moi que je parle... Charlotte ; tu sais que mon père a dit plusieurs fois, qu’au sortir de sa prison il voulait te donner un mari ; qu’il l’avait trouvé tel qu’il te le fallait.

CHARLOTTE, souriant.

Et tu ne vois pas que c’est pour s’égayer dans sa tristesse qu’il tient ce langage. Ce bon vieillard veut tromper ainsi nos douleurs et les siennes... Joseph, tu me connais ; je suis sincère ; je ne pourrais jamais me résoudre à prendre un époux. Je ne sais, mais je n’aime aucun homme. Ceux de notre classe ne me plaisent pas ; ce n’est pas la pauvreté, ce sont leurs mœurs qui ne me vont point. Ceux qui sont au dessus de moi me conviennent encore moins. Il faut que je te l’avoue, je n’ai vu que toi dont le caractère aurait pu me rendre heureuse... Avec un pareil frère, qu’ai-je besoin d’un mari ?... Mais ton sort est bien différent du mien. Joseph, ton cœur est sensible, et tu peux connaître l’amour.

JOSEPH, avec joie.

Ma Charlotte pensera-t-elle toujours de même ?

CHARLOTTE.

Oh ! toujours ; je ne serai heureuse que près de toi.

JOSEPH, lui tendant la main.

Eh bien, chère sœur, touche là... Quelque chose qui arrive, nous vivrons l’un avec l’autre. Demeure fille, je resterai garçon ¹. L’infortune, d’ailleurs, nous fait un devoir du célibat. Ma sœur, privée des avantages de la fortune, trouverait difficilement quelqu’un digne d’elle. Dans ce siècle on n’apprécie que l’argent, les autres qualités paraissent nulles ; on ne voit pas les tiennes, moi seul les connais, moi seul... Je perdrais à te donner une belle-sœur ; elle y perdrait aussi, car telle qu’elle pourrait être, je sens que je t’aimerai toujours davantage.

CHARLOTTE.

Rien ne me touche plus que cet aveu. J’ai appréhendé quelquefois que tu ne devinsses amoureux de quelque fille qui serait peut-être venue mettre la discorde entre nous... Ah ! j’en mourrais de chagrin.

JOSEPΗ.

Il n’est point de démon capable de désunir nos cœurs ; non, il n’en est point ; mais j’avais les mêmes craintes, quoique tout aussi mal fondées... Quand on aime aussi vivement, on redoute tout... L’heure m’appelle au dehors ; nous parlerons de cela tantôt en présence de notre bon père.

CHARLOTTE.

Vole pour abréger le tems de ton absence.

JOSEPH, l’embrassant.

Allons, je pars ; mais j’ai toujours tant de peine à te quitter.

Il se sauve avec une pièce de toile sous son habit, qui doit être une espèce de redingote d’un gris usé.

Scène II

CHARLOTTE, travaillant

Que je me trouve heureuse avec lui ! Depuis ma tendre enfance il est mon protecteur, mon ami, mon guide, mon consolateur. Je ne vous envie rien, riches du siècle ; vos enfants sont toujours en discorde ; ils préfèrent des sacs d’argent à la paix, à la confiance, à l’amitié fraternelle. Jamais contents, toujours avides... Qu’ils aient de l’or, j’ai Joseph... Quand il me dit, ma chère sœur, ma pauvre Charlotte ! que le son de sa voix m’intéresse, me touche ! et les écus ne parlent point. Ah ! Joseph, puisque tu consens de vivre avec moi, je m’estime riche ; et si mon père se trouvait élargi, je n’aurais plus, je crois, rien à désirer au monde. Hélas ! il en coûterait si peu pour lui rendre la liberté ! mais ce peu nous manque, et ces gens à équipage n’emploient jamais leur argent à secourir l’homme vertueux et captif²... Amitié !... douce amitié ! dure autant que notre vie. Ô cher frère !... ce cœur t’appartiendra dans tous les instants... Je ne sais, mais ce matin je travaille avec plus de constance, et le froid me semble moins rigoureux.

On entend plusieurs cris d’adieux, comme de gens qui se quittent d’une manière folle et bruyante, qui ferment des portes, qui s’appellent réciproquement sur les escaliers ; enfin, tout ce qui peut peindre le dernier acte d’une orgie.

Enfin, leur festin est achevé, ou plutôt leur sabbat. Le jour commence... Ce ne sont point là des plaisirs. Je le devine au seul son de leur voix ; c’est du bruit, et voilà tout... Cependant je soupire quand je songe que la moitié de ce qu’ils ont dépensé cette nuit, soit à table, soit au jeu, aurait suffi pour tirer mon père de la prison où il gémit, et plusieurs autres infortunés avec lui.

Scène III

CHARLOTTE, MONSIEUR DU NOIR, FÉLIX, ayant l’air d’un homme qui a passé la nuit dans la fête

Monsieur du Noir frappe à la porte.

CHARLOTTE.

Qui est là ?

MONSIEUR DU NOIR, frappant plus fort.

Ouvrez, ouvrez.

CHARLOTTE.

C’est la voix de notre propriétaire... Est-ce vous M. du Noir ?

MONSIEUR DU NOIR, frappant plus rudement encore.

Et oui, oui, ouvrez donc.

CHARLOTTE, ouvrant.

Votre très humble, Monsieur.

MONSIEUR DU NOIR, entrant à grands pas, suivi de Félix.

Parbleu vous me faites bien attendre. Est-ce que des gens comme vous doivent s’enfermer ?... Avez-vous peur qu’on vous vole ?...

Charlotte se retire et va se mettre dans un coin à travailler, les yeux timidement baissés.

FÉLIX.

Est-ce là cette chambre ?

MONSIEUR DU NOIR.

Oui... Eh bien ?

FÉLIX, d’un ton dédaigneux.

Ceci ?

MONSIEUR DU NOIR.

Ma foi, voilà tout ce qui reste dans la maison avec ce que vous venez de voir. Après vous avoir loué tout le corps du bâtiment neuf, vous me resserrez encore sur le vieux. En vérité, je n’ai gardé de place juste que ce qu’il m’en faut, et je vous avouerai que M. de Lys s’étend bien depuis que vous êtes à lui.

FÉLIX, lui frappant sur l’épaule.

Mon cher monsieur, nous ne pouvons rien faire de ceci, entendez-vous ? rien du tout... De votre ancienne étude j’agrandis mon office ; c’est un contraste assez plaisant, n’est-il pas vrai ? d’une étude de procureur faire un garde-manger !... Cela me portera-t-il bonheur, M. du Noir ?

MONSIEUR DU NOIR, avec un demi-sourire.

Je souhaite que vos affaires s’y fassent comme j’y ai fait les miennes.

FÉLIX.

C’est à dire, aux dépens d’autrui.

MONSIEUR DU NOIR.

Ah ! M. Félix, vous n’avez rien à me reprocher, je crois...

FÉLIX.

Point de fausse honte, cela n’est plus de mode. Soyons de notre siècle. Vous n’avez pas barbouillé toute votre vie du papier timbré pour rien, autrement d’où auriez-vous acquis tant de bien ?

MONSIEUR DU NOIR.

Tant de bien ! Pas tant, pas tant ; je vous jure... Mais s’il fallait du petit au grand, en tout état, éplucher chaque fortune, ce serait un examen qui ne finirait pas. Le meilleur est d’agir et de ne point parler là-dessus... Vous ne pouvez donc rien faire de ceci ?

FÉLIX, d’un ton important.

Non ; j’aurais désiré au moins un coin passable pour loger ces deux levrettes blanches dont on a fait présent à mon maître ; mais cela est trop en mauvais état pour recevoir deux chiens de la meilleure espèce. M. de Lys serait scandalisé de les voir ici... Je sens le vent qui souffle de tous côtés.

MONSIEUR DU NOIR, à voix basse.

Mais écoutez, on fera en leur faveur une petite réparation. Vous entendez bien qu’on ne laissera pas subsister ce vitrage entr’ouvert : on y mettra de bons carreaux ; on calfeutrera les portes ; tout ceci prendra un autre air.

FÉLIX.

Et pourquoi ne l’avez-vous pas déjà fait ?

MONSIEUR DU NOIR, à voix basse.

Et comment vouliez-vous que je dépensasse un sou ? Ceci a toujours été loué à vil prix par de la canaille qu’il faut à chaque terme forcer de payer ou chasser.

FÉLIX.

Ne m’avez-vous pas dit que c’était un tisserand ?

MONSIEUR DU NOIR.

Oui, je ne sais trop ; un ouvrier de cette espèce... Je vais lui faire vider le plancher tout de suite, parce que si vous ne voyez pas à pouvoir loger ici vos levrettes, je vous céderai la chambre de mes clercs, et je les ferai monter plus haut.

FÉLIX.

Comment, plus haut ! Vous vous moquez ; vous les logerez donc sur les toits ?

MONSIEUR DU NOIR.

Bon, bon, les voilà bien à plaindre ! J’en ai essuyé bien d’autres... Je change d’avis. Non, je les ferai descendre ici.

FÉLIX, arrêtant la vue sur Charlotte.

Mais cette petite a un air de fraîcheur ; elle me paraît jeune et jolie.

MONSIEUR DU NOIR.

Et grandement pauvre... C’est la misère en personne.

FÉLIX.

On le devine ; mais on ne le dirait pas à son premier abord, surtout à son air de propreté... Cette misère-là me plairait assez... Appartient-elle à quelqu’un ?

MONSIEUR DU NOIR.

Ce tisserand l’appelle sa sœur... C’est un faux nom peut-être ; mais peu m’importe, s’ils me payaient...

FÉLIX.

Plus je la considère, plus elle me semble intéressante.

MONSIEUR DU NOIR.

Vous êtes bien bon... On a aujourd’hui tant de filles comme elle dans le besoin... On ne rencontre que cela.

FÉLIX, faisant l’avantageux.

Il est bien vrai... Ma foi, je suis las d’en protéger. Vous avez vu cette petite Mimi ? quel tour elle a joué à notre maître ! La rusée ! nous l’avions retirée d’un état pitoyable ; après cela, mêlez-vous encore d’obliger !

MONSIEUR DU NOIR.

Pour moi, je n’ai jamais été dupe, jamais de ma vie, entendez-vous. Je me suis toujours tenu le cœur bien dur, afin de ne point faire d’ingrat.

FÉLIX, riant.

Bonne recette !... Il faut pourtant que je l’aborde et que je lui parle.

Il s’approche de Charlotte.

Belle enfant, parlez-nous donc un peu ; levez cette tête charmante ; comme vous travaillez !... Votre ouvrage presse-t-il si fort ?

CHARLOTTE, modestement.

Oui, monsieur, dans nos métiers tous les moments sont comptés. Il n’y en a point à perdre si l’on veut vivre.

FÉLIX.

Mais vous devez avoir bien froid... Comment ! sans feu !

MONSIEUR DU NOIR.

Oh ! c’est là ma première condition. Je ne souffre point de feu à ces gens-là ; avec leurs cendres chaudes, je tremble toujours pour ma maison.

FÉLIX.

Ils ne meurent pas de froid ?

MONSIEUR DU NOIR.

Bon, bon, l’habitude...

FÉLIX.

Ma foi, votre serviteur ; je ne fais que d’entrer et je suis déjà gelé... Petite, il faudra venir vous chauffer à notre office ; nous entrerons en connaissance ; et suivant les choses, qui sait si peut-être je ne vous ferai pas faire votre chemin... comme j’ai fait à tant d’autres...

MONSIEUR DU NOIR, avec emphase.

Savez-vous bien que si vous aviez le bonheur d’être considérée de monsieur, vous n’auriez plus rien à désirer, et que...

FÉLIX.

Oh ! je ne m’engage point : nous verrons, nous verrons ; elle est jolie, en vérité, jolie, mais pas grande parleuse. A-t-elle toujours la tête ainsi baissée ? Est-elle vraiment ce qu’elle paraît être ?

MONSIEUR DU NOIR.

Tout ce que je sais, c’est qu’elle est de campagne et loin d’ici.

FÉLIX.

De campagne ? tant mieux ; mais où ira-t-elle loger si vous la mettez dehors ? Ayez soin de la faire jaser, car je gèle ici.

Plus haut.

Qu’elle vienne dans notre salle, il y a bon feu, nous causerons là plus à notre aise.

MONSIEUR DU NOIR.

Entendez-vous que monsieur veut bien vous permettre de venir vous chauffer à l’office ?

CHARLOTTE.

Je ne quitte jamais la chambre qu’accompagnée de mon frère, et mon ouvrage me retient ici jusqu’à ce qu’il revienne. Je vous remercie bien, monsieur.

MONSIEUR DU NOIR.

Quelle petite sotte ! Elle voudrait se faire prier, je pense.

À part à Félix.

Laissez-la, laissez-la, vous êtes trop bon, croyez-moi ; elle sera trop heureuse d’y venir d’elle-même ; fiez-vous en à mon expérience.

Haut à Charlotte.

Vous direz à votre frère qu’il faut enfin me payer aujourd’hui, et chercher un autre gîte, s’il ne veut pas que mon huissier lui enlève le reste de ses meubles... plus de quartier d’abord.

CHARLOTTE, quitte son ouvrage et court à lui en suppliant.

Monsieur, monsieur, de grâce un peu de temps encore, un peu de temps ; vous n’y perdrez rien.

MONSIEUR DU NOIR.

Je suis sourd, je suis sourd... Si je pouvais payer les trois vingtièmes, les quatre sous pour livre, le rachat des boues et lanternes, le logement des soldats, les réparations, et cætera, avec des paroles, à la bonne heure ; mais tous les secrets de mon art ne m’ont point appris à esquiver ces maudits paiements.

Il va pour sortir.

CHARLOTTE.

Monsieur, je voudrais ne vous dire qu’un mot, un seul mot ; je vous supplie, écoutez-moi.

FÉLIX.

Ah ! pour un mot, restons.

CHARLOTTE, à M. du Noir.

Je voudrais bien vous parler à vous seul.

MONSIEUR DU NOIR.

À moi seul ! et quoi me dire ?

FÉLIX.

Il faut l’écouter, M. du Noir : vous me rejoindrez ; je serai à l’office... Je vais m’y chauffer.

Il sort.

Scène IV

MONSIEUR DU NOIR, CHARLOTTE

MONSIEUR DU NOIR.

Si c’est encore de vos jérémiades, je quitte tout de suite, d’abord : allons vite, abrégeons, car je n’ai pas le loisir de me morfondre ici... Voyons vite, parlez, parlez donc, parlez.

CHARLOTTE.

Eh ! monsieur, vous me rendez toute interdite... Mon Dieu !... Je ne sais comment vous parler.

MONSIEUR DU NOIR, avec rudesse.

Eh bien ! finissons-nous ?

CHARLOTTE.

Mais, vous êtes donc impitoyable ? Au fort de l’hiver ! Vous savez dans quel état nous sommes, et la situation déplorable où se trouve notre père.

MONSIEUR DU NOIR, s’en allant.

Ah ! c’est ainsi... adieu, adieu.

CHARLOTTE, le retenant par son habit, et se jetant à ses pieds.

Arrêtez, non, monsieur, non vous ne vous en irez pas ; vous m’écouterez ; vous verrez mes larmes... Au nom de tout ce que vous avez de plus cher, laissez-nous ici pendant ces grands froids, autrement nous périssons ; ou, si cette chambre vous est absolument nécessaire, procurez-nous un autre asile ; je vous regarderai comme notre sauveur ; je vous bénirai le reste de ma vie... Hélas ! hélas ! monsieur, ouvrez votre cœur à la compassion, secourez-nous, ayez pitié de nous.

Il faut que ce langage soit exprimé par l’actrice d’un ton douloureux et véhément, et avec toute la force d’un cœur qui demande grâce.

MONSIEUR DU NOIR, effrayé, presque touché, ou plutôt interdit par l’accent de Charlotte.

Paix, paix donc ! ne criez point comme cela... Levez-vous, levez-vous, nous verrons, oui je...

À part.

Elle m’attendrit, je crois ; sauvons-nous.

Il s’élance à la porte et s’échappe.

Scène V

CHARLOTTE

Mon Dieu ! se sera-t-il laissé toucher... Que devenir !... S’il nous prend ces métiers, notre unique gagne-pain, il faudra donc mendier ! Oh jamais ! plutôt la mort... Personne ne daigne nous voir de peur de nous soulager... Tel nous donnerait peut-être quelque secours ; mais ce serait au prix de l’honneur... Ah ! ces gens de maison me font horreur ; ils ont tous l’air aussi débauché que leurs maîtres, et j’aimerais mieux endurer le froid toute l’année que d’approcher de leur foyer... Pauvre Joseph ! je souffre pour toi... Je vois déjà ton désespoir, d’autant plus cruel que tu voudras l’étouffer.

Elle se remet au travail.

Que je suis en peine !... Aucune, aucune ressource... Tous les cœurs fermés, endurcis... Ah ! comme j’aperçois ce monde !... Je l’entends ; il me faut ne lui rien dire d’abord... Tantôt j’amènerai, puisqu’il le faut, cette triste conversation le plus doucement qu’il me sera possible.

Elle essuie ses yeux et prend un air riant.

Scène VI

JOSEPH, CHARLOTTE

JOSEPH, allant à sa sœur et l’embrassant.

Eh bien, chère sœur ? tu as dû beaucoup souffrir, car ce vent du nord est devenu plus piquant. Je courais, tandis que tu restais en place.

CHARLOTTE.

Je n’ai pas tant souffert que tu l’imagines.

JOSEPH, avec intérêt.

Mais... ma sœur... tu as pleuré, mon enfant, tu as pleuré, je le vois ; tu me caches tes peines.

CHARLOTTE, prenant un visage serein.

Non.

JOSEPH.

Si... à travers ce sourire j’aperçois ta douleur.

CHARLOTTE.

Ce n’est rien, mon frère... Dis moi, as-tu trouvé ?...

JOSEPH.

Je n’ai reçu qu’un léger à-compte, et nous ne pouvons pas encore payer le terme ;

Silence de Charlotte.

car le peu que j’avais, je l’ai employé à acheter un manteau pour mon père.

Il tire un manteau qu’il met sur les genoux de sa sœur.

Le voici... il est encore bon... Mais, donne-moi des ciseaux...

Avec noblesse.

Découds cette livrée ; que jamais on ne la voie sur le corps d’un père respectable. Il a été cultivateur ; il a arrosé la terre de ses sueurs ; mais il a toujours eu en horreur les vils travaux de la servitude... Hélas ! il est aujourd’hui plus à plaindre qu’un valet.

CHARLOTTE, décousant la livrée du manteau.

Éloigne ces tristes réflexions.

JOSEPΗ.

Ô ma chère sœur ! Ce ne sont point ce grabat, ces murs dépouillés, ces meubles grossiers, cette pauvreté renaissante, qui laissent l’aiguillon dans l’âme ; c’est l’insolence du riche, c’est son regard méprisant qui blesse un cœur sensible.

CHARLOTTE.

Oublions qu’il existe de pareils hommes... Nous allons nous trouver réunis tous trois malgré nos tyrans, malgré l’indigence... Songe à ce moment, songe que tu as de quoi soulager un père adoré... songe qu’il va sourire en nous revoyant.

JOSEPH.

Il est vrai, j’ai tort ; allons, Dieu soit loué... Prends cette soupière dans laquelle tu sais qu’il mange plus commodément ; n’oublie point la petite bouteille, nous la remplirons sur notre chemin. Enfin, je crois avoir trouvé du vin qui n’aura pas été falsifié.

CHARLOTTE.

Heureuse découverte ! Je crains toujours d’empoisonner mon père en voulant réparer ses forces. On nous fait boire la mort, et personne n’y songe... Et le geôlier ?

JOSEPH, en soupirant.

Il faudra sacrifier encore quelque chose pour le rendre moins inexorable.

CHARLOTTE.

Il m’a semblé déjà moins dur, et mes prières ont paru l’adoucir.

JOSEPH.

Ton regard en a donc fait un homme... Viens, ma sœur, viens.

Joseph donne le bras à sa sœur après avoir pris quelques ustensiles de terre.

ACTE II

Le théâtre représente un grand cabinet de toilette faisant partie d’un très riche appartement. Tout y désigne la volupté, l’aisance, le dernier goût. De Lys entre en robe de chambre à fleurs d’or ; il sort du lit et se jette nonchalamment dans le premier fauteuil. Deux domestiques le suivent portant un miroir dans lequel il se regarde avec complaisance. On lui présente des eaux de senteur, et tout l’attirail de la toilette. Félix est debout à ses côtés, et enseigne par signe aux laquais ce qu’ils doivent faire.

Scène première

DE LYS, FÉLIX, valet de chambre, LAQUAIS

DE LYS, bâille et tire sa montre.

Comment ! il n’est encore que midi ?... Cette journée me semble d’une longueur mortelle. Je sens d’avance un mal de tête affreux...

À un domestique.

Du thé... Que deviendrai-je d’ici à l’heure de l’Opéra ?

À son valet de chambre.

Monsieur, vous hâtez toujours ma toilette comme celle d’un conseiller ; on m’accommode étourdiment, et comme si j’avais des affaires. Retenez bien cela de moi ; sans lenteur en tout art, point de perfection.

À un laquais.

Vous laissez périr d’inanition ce pauvre Moustapha ; il a cependant pour vous de l’amitié ; faites sa provision de gimblettes.

À un autre.

Passez chez mon sellier ; qu’il achève mon cul-de-singe, ma désobligeante, mes trois diables.

À Félix.

Et mon cocher qui mène à l’italienne ne veut donc pas guérir ?

FÉLIX.

Il a toujours une très grosse fièvre.

DE LYS, à un laquais.

Vous porterez chez la Comtesse le tul et les nœuds que j’ai faits ; elle reconnaîtra son disciple.

Les laquais sortent. En se frottant les dents et se regardant au miroir.

Eh bien, vous dites donc que cette petite fille, la même dont j’ai eu l’honneur de vous parler, est ma très chère voisine ?

FÉLIX.

Rien n’est plus vrai, monsieur ; j’avais rencontré ce minois sans y faire beaucoup d’attention, mais je l’ai vu aujourd’hui dans son gîte avec toutes les circonstances que je viens de vous raconter.

DE LYS.

La rencontre est singulière. Il y a quelques jours que je la lorgne sans qu’elle s’en aperçoive ; elle a de la fraîcheur et des grâces ; il ne lui manque qu’un peu plus de teint... Cela est pauvre, dis-tu ; dans le dernier besoin ?

FÉLIX.

Oh ! d’une pauvreté affamée...

DE LYS.

Prête à se donner pour un morceau de pain.

FÉLIX.

Mais non, monsieur... Je l’ai trouvée fière, sérieusement fière ; elle est arrivée depuis peu en cette capitale... Elle a une vertu de campagne, et son air en impose plus que le ton romanesque de toutes nos prudes.

DE LYS.

Je suis enchanté de cette vertu-là ; car je suis bien dégoûté de toutes les filles que j’ai eues. Elles m’ont coûté l’impossible, tu le sais ; malgré cela elles m’ont excédé, trompé et ennuyé qui pis est. J’avais fait serment de ne plus en entretenir ; mais, ma foi, je veux créer celle-ci, la mettre au monde ; je trouverai peut-être une âme neuve et reconnaissante. Je ne sais quoi me plaît dans sa taille et dans sa démarche... Elle est assez jolie pour me faire honneur ; j’y compte, du moins : avertis-moi si elle devait me déshonorer... ce serait un ridicule...

FÉLIX.

Si vous me permettez de vous le dire, monsieur, je trouve qu’il y a quelque ressemblance entre vous deux.

DE LYS, souriant complaisamment.

Est-ce elle ou moi que tu flattes ?

FÉLIX, d’un ton adulateur.

Monsieur, tout le monde sait que vous êtes d’une figure...

DE LYS, se donnant des grâces.

Je ne suis point mal, je ne suis point mal ; mais crois-tu que du premier coup d’œil je pourrai lui faire tourner la tête ? Puis-je me flatter d’emporter d’assaut son jeune cœur ? J’aime les victoires rapides. Penses-tu enfin que j’achèverai promptement la conquête de cette haute et sévère... comment l’appelles-tu ?

FÉLIX.

Charlotte.

DE LYS.

Il faudra lui donner un nom plus honnête...

Il rit.

Il est singulier que la beauté aille se loger là, tandis qu’elle délaisse nos femmes de qualité... Au reste, c’est bien fait... c’est bien fait...

FÉLIX.

Si j’avais pu deviner plus tôt la nouvelle fantaisie de monsieur, les choses seraient déjà fort avancées.

DE LYS.

Mais je ne l’ai bien remarquée qu’hier... Malgré une certaine pâleur, on voit que son front est tout formé pour être embelli des roses de la volupté...

FÉLIX.

Je me félicite de l’occasion qui m’a conduit vers elle ; elle est arrivée fort à propos. Ce qui m’inquiète, c’est ce frère.

DE LYS.

Est-ce bien son frère ?

FÉLIX.

On ne peut en douter...

DE LYS.

Eh bien, ce frère ?

FÉLIX.

J’appréhende, monsieur, qu’il ne soit de ces pauvres à sentiment, qui meurent héroïquement de faim en gardant leur honneur.

DE LYS.

L’honneur dans l’indigence !

Il sourit amèrement.

J’ai vu plus d’une fois l’effet d’une bourse de louis ; elle abrège bien du temps ; elle surmonte les obstacles. La morale la plus farouche se tait à la voix de l’or. C’est le meilleur opium pour endormir voluptueusement la vertu la plus consommée. Je commence d’abord par en donner une bonne dose, afin d’étourdir à la fois la tête et le cœur. Rien n’est plus puissant que cette première amorce, et j’ai remarqué que l’espérance fait plus dans la suite que la libéralité même... Tu as dit qu’on me le fît venir ?...

FÉLIX.

Suivant vos ordres on guette l’instant où ils rentreront tous deux.

DE LYS, avec dérision.

Je suis impatient de faire connaissance avec mon futur beau-frère.

FÉLIX.

Dans le fond, c’est un grand avantage pour lui.

DE LYS.

Il ferait beau de les voir garder leurs tristes préjugés avec leur misère. Cela ne se peut pas ; il est trop d’exemples du contraire, il en est trop. Qu’est-ce que j’ai à souper ?

FÉLIX.

Monsieur, voici le menu.

Lui présentant une grande feuille de papier.

DE LYS, parcourant le papier.

Dix couverts servis à cinq services de sept plats chacun... bon... voilà ce que j’aime... Un coq vierge... excellent !... Une croquante au temple de Vénus... délicieux ! Point de vin, nous boirons de l’eau et des liqueurs fines... Vous voudrez bien vous souvenir que demain nous allons à la chasse.

FÉLIX.

Oui, monsieur... j’ai tout préparé ; votre gibecière, votre fusil à deux coups... On vient annoncer, je crois.

DE LYS.

Vois un peu.

UN DOMESTIQUE.

Monsieur, c’est cet homme que vous avez fait mander.

FÉLIX.

Le voici.

Scène II

DE LYS, JOSEPH, FÉLIX

DE LYS, penché sur son fauteuil, tourne la tête de son côté d’un air demi-hautain, demi-riant ; il mange quelques bonbons d’une petite boîte qu’il tient en main, et avec laquelle il joue.

Qu’il approche.

JOSEPH, à Félix.

On m’a dit que...

FÉLIX.

Avancez, parlez à Monsieur.

JOSEPH, saluant.

Monsieur...

DE LYS.

Oui, mon ami, je t’ai mandé ; on m’a parlé de toi ; tu es bien pauvre, n’est-il pas vrai ?

JOSEPH, avec une simplicité noble.

Monsieur, je suis Joseph, un ouvrier, et non pas votre ami ; si je l’étais, nous pourrions nous tutoyer, c’est pourquoi ne me faites pas rougir ; je ne suis pauvre que parce qu’il y a trop de riches.

DE LYS.

Comment donc ! mais tu parles d’un ton...

JOSEPH.

Encore un coup, monsieur, ou parlez-moi vous-même sur un autre, ou je me retire. Vous n’êtes pas le premier à qui je n’ai pu le souffrir. Quand ma fortune en dépendrait, je marquerais le même courage. C’est un droit insultant et injuste que vous vous arrogez la plupart sur nous autres infortunés. Ne peut-on être dans l’indigence sans être avili ?

Il marche vers la porte.

FÉLIX, d’un air étonné.

Voilà qui est nouveau.

DE LYS, se levant.

Il est singulier. Je ne veux pas qu’il s’en aille.

À Joseph.

Écoutez, M. Joseph ; vous vous fâchez bien promptement. Vous ne savez pas encore ce que je vous veux. Un moment, et vous n’aurez point à vous plaindre.

JOSEPH.

Je suis fâché de vous avoir parlé ainsi ; mais cela est plus fort que moi... Je sais trop que j’ai besoin d’autrui.

DE LYS.

Eh bien ! mon intention est de vous mettre un peu à votre aise. Je puis, sans me gêner, vous procurer une vie plus commode. Ce que je vous dis est du fond du cœur. Voici un à-compte que je vous prie d’accepter ; cela ne se refuse pas : prenez, il y a cinquante louis.

Il lui présente une bourse.

JOSEPH.

Dans quelle surprise vous me jetez, monsieur ! Cinquante louis ! à moi ! Et quel service vous ai-je rendu ?... Que voulez-vous de moi ? À quel prix mettez-vous cet argent ?

DE LYS.

Je possède quelques biens ; d’après votre propre aveu, vous êtes pauvre. Je vous donne cette bourse, je vous la donne.

JOSEPH, fièrement.

Je n’ai rien fait pour accepter un tel don ; permettez-moi de vous le dire, monsieur, je crains ce présent... Vos pareils ne prodiguent pas l’or gratuitement.

DE LYS.

Je ne ressemble point à mes pareils, je ne mets dans mon offre qu’une pure générosité. D’où naîtrait votre défiance et vos refus ? Me croyez-vous homme à ne faire jamais le bien ? Enfin, puisque vous hésitez, je vous dirai que c’est un vœu que j’ai fait, et que je l’accomplis en votre faveur.

JOSEPH.

Monsieur, vous voulez vous jouer de moi...

DE LYS, lui mettant la bourse entre les mains.

Non, pour preuve emportez-la, elle est à vous.

JOSEPH.

Elle est à moi !

Avec transport.

Homme généreux ! je tombe à vos pieds, je les embrasse... Oui, je l’emporterai... Je serais dénaturé si je la refusais.

Élevant la bourse dans sa main.

C’est là dedans, c’est là dedans qu’est la délivrance d’un père, le bonheur de nous trois ! mais je tremble de m’abuser... Je ne sais si je dois... Vous me la donnez, dites, vous me la donnez ?

DE LYS, riant.

Oui, oui, je vous la donne... je vous la donne.

JOSEPH, la serrant avec force et avec une espèce de délire.

Eh bien ! l’univers entier ne me l’arracherait pas... Or sacré, je te presse sur mon sein. Tu vas servir la nature et ma tendresse... Je sens, pour la première fois, que l’on peut te chérir, t’idolâtrer.

À de Lys.

Je reviendrai, monsieur, je reviendrai ; vous verrez quel usage j’en aurai fait... Vous serez forcé de pleurer de joie avec nous, et ce sera là votre récompense... Que le ciel vous comble de véritables biens ! Mon père ! Ah ! courons, j’ai peur de mourir en chemin.

Il sort.

Scène III

DE LYS, FÉLIX

FÉLIX.

Je crois qu’il en deviendra fou.

DE LYS.

Tu vois l’effet immanquable de ma recette. Va, il n’aura pas besoin d’une plus forte dose.

FÉLIX.

C’est beaucoup pour lui, et même une somme prodiguée comme cela...

DE LYS.

Ah çà, monsieur mon intendant, parce que je vous ai emprunté cet argent, vous vous mêlez de faire des remontrances !... je n’en veux plus, je n’en écouterai plus.

FÉLIX, à part.

Bon ! voilà ce que je voulais. J’aime qu’un maître parle ainsi.

DE LYS.

Ces cent mille écus que ce notaire voudrait m’empêcher de toucher, remettront l’équilibre dans ma dépense. Je veux jouir, moi ; et depuis que je sème l’argent, je n’ai trouvé rien de piquant.

Il baille.

Si l’on me fâche, je me ruinerai... Le plaisir est quelque part ; je le poursuivrai tant, que je l’enchaînerai sans doute.

Il baille encore.

Si elle vient, il faut, comme je t’en ai supplié, qu’on lui fasse entendre que son cher frère est ici, sans cela peut-être...

FÉLIX.

En vérité, monsieur, c’est une insulte faite à ma pénétration. Vous me répétez d’anciennes leçons que je sais par cœur... Faites-moi l’honneur de penser...

DE LYS.

Va, va... Je crois vraiment que j’en suis amoureux, car je brûle de la voir ici.

UN LAQUAIS entre.

Monsieur du Noir.

DE LYS.

Qu’il entre... Sois aux aguets au moins, et songe à m’avertir aussitôt.

FÉLIX, fâché.

Eh ! monsieur, est-ce mon coup d’essai ? Je sais, je conçois, j’entends...

Scène IV

DE LYS, MONSIEUR DU NOIR

DE LYS.

Bonjour, M. du Noir ; prenez un siège.

MONSIEUR DU NOIR.

Je viens dans un moment favorable ; vous êtes seul, et nous parlerons d’affaires.

DE LYS.

D’affaires ! oh ! non s’il vous plaît.

MONSIEUR DU NOIR.

Mais il faut... Voilà dix fois que je viens... Il faut que nous parlions.

DE LYS.

Pas pour longtemps donc, je vous prie ; car j’attends une petite personne...

MONSIEUR DU NOIR.

Quand elle viendra, je me retirerai.

DE LYS.

Ah soit... Dépêchez toujours ; de quoi s’agit-il ?

MONSIEUR DU NOIR.

C’est encore au sujet de cette sœur que feu monsieur votre père s’est avisé de déclarer dans son testament.

DE LYS.

Eh bien, aurait-on eu quelques nouvelles ?

MONSIEUR DU NOIR.

Vous m’aviez donné ordre de faire secrètement des perquisitions pour prévenir l’orage qui pourrait fondre un jour. Je n’ai encore reçu aucun éclaircissement ; on ne sait ce qu’ils sont devenus. Votre oncle, son nourricier, après la mort de sa femme, accablé de malheurs, m’a-t-on écrit, s’est sauvé de son village avec elle et son fils. Ils ont erré je ne sais où...

DE LYS.

Tant mieux.

MONSIEUR DU NOIR.

Tant pis... Car si nous savions positivement où elle est, nous prendrions de justes mesures pour lui lier les bras.

DE LYS.

Sans tant s’inquiéter, peut-être y a-t-il longtemps qu’elle n’est plus de ce monde... Lorsque mon père quitta son misérable pays pour courir après la fortune qu’il a rencontrée, je n’avais que six ans. À peine me souviens je de cette sœur délaissée en nourrice chez son oncle bon homme de campagne. Le passé ne me semble plus qu’un rêve. J’ai vu tant de choses depuis ! Je ne sais par quel scrupule mon père a eu la folie de songer à cette enfant, dans le moment précis où mes intérêts semblaient exiger qu’il l’oubliât entièrement. C’est un fort mauvais tour qu’il m’a joué. Il devait l’emmener avec lui, l’élever comme moi, lui donner une éducation brillante, ou n’en jamais faire mention ; dans l’état où je suis, je ne pourrai jamais reconnaître une paysanne pour ma sœur.

MONSIEUR DU NOIR.

Ah ! cela ne serait pas décent ; et monsieur votre père, par les soins qu’il a pris de se tenir inconnu à son frère, a bien senti de son vivant le tort que lui causerait une telle parenté. Pourquoi a-t-il voulu vous obliger, en s’en allant dans l’autre monde, à souffrir ce qu’il n’a pu endurer dans celui-ci ? Ces mourants semblent toujours à leur départ oublier tous les usages.

DE LYS.

Non, parbleu ! je ne consentirai point à perdre la moitié d’un bien qui à peine me suffit en entier. Je ne sais pas comment l’on peut vivre avec quatre-vingt-dix mille livres de rente : cela était bon pour mon père, il y a vingt ans ; mais à moi, à moi, il me faut le double nécessairement.

MONSIEUR DU NOIR.

Sans doute, le financier doit briller ; autrement, par où attirerait-il les regards ? Soit dit entre nous, ce n’est guère la naissance ni les actions illustres qui peuvent les distinguer.

DE LYS.

Mais... cependant, M. du Noir...

MONSIEUR DU NOIR.

Pardon... Je vous parle peut-être avec trop de franchise ; mais vous savez combien j’étais familier avec monsieur votre père. Nous nous sommes connus tous deux, non pas dans l’opulence au moins ; il était loin alors de prétendre à un équipage ; et les six maisons que j’ai dans Paris appartenaient encore aux familles, qui, depuis, me les ont troquées contre du papier timbré.

DE LYS, souriant.

Mais on aurait tort de dire que vous êtes un sot, M. du Noir.

MONSIEUR DU NOIR.

Je me rappelle ce temps avec volupté, tout gueux que j’étais ; mais je n’ai pas été si heureux que monsieur votre père. Nous n’avions rien de caché l’un pour l’autre. Un fermier-général venait de le créer petit commis, lorsque j’obtins la place de second clerc dans ma première étude. Enfin, devenu, grâce à Dieu, procureur après dix années d’assiduité constante, nous nous sommes rendus mutuellement bien des petits services, et je lui ai fait gagner plus d’un procès, qui, sans vanité, étaient des plus difficultueux ; aussi m’a-t-il toujours beaucoup distingué... Il m’aimait, je puis le dire.

DE LYS.

Il vous en a donné de fortes preuves en vous nommant l’exécuteur de ce testament qui me fait appréhender un partage.

MONSIEUR DU NOIR.

Ce notaire lui aura fait peur ; c’est un moraliste éternel ; un moment de faiblesse est pardonnable dans cette passe-là. Moi-même je ne sais pas trop comment je m’en tirerai ; mais, après tout, nous n’y sommes pas.

Après un moment de réflexion.

Ne craignez rien, je vous ôterai cette épine-là du pied. Il y a tant de ressources dans notre art ; il est si vaste, si profond, si compliqué, que, si jamais elle se présente, je saurai l’égarer dans un labyrinthe d’où elle ne pourra sortir... Il n’y a que ce notaire qui nous arrête ; nous aurons de la peine à le gagner.

DE LYS.

Il faut que nous allions le voir encore.

MONSIEUR DU NOIR.

C’est bien dit... Je suis à vos ordres.

DE LYS.

Il ne vous aime pas, M. du Noir.

MONSIEUR DU NOIR.

Entre gens de notre robe, on se raccommode tout comme on se brouille.

Félix entre.

DE LYS.

On vient ; je vous ai dit...

MONSIEUR DU NOIR, se levant, et saluant.

Je me retire.

Scène V

DE LYS, CHARLOTTE, FÉLIX

DE LYS.

Est-ce elle ?

FÉLIX, tout bas.

Oui.

DE LYS.

Bien, bien...

FÉLIX sort, et fait avancer Charlotte.

Avancez, mademoiselle ; je vous dis que votre frère est là qui parle à mon maître.

À peine Charlotte a-t-elle fait un pas dans la chambre, qu’il sort en fermant la porte précipitamment.

Scène VI

DE LYS, CHARLOTTE

DE LYS, allant à la chambre.

Venez donc, ma belle enfant, venez... De quoi avez-vous peur ?

CHARLOTTE, voulant rouvrir la porte.

Monsieur, pardonnez-moi... On me dit que mon frère est ici... Mon frère n’y est pas... On me trompe...

DE LYS.

Eh bien, votre frère... Il ne fait que de sortir... Il va rentrer, attendez-le une minute.

CHARLOTTE, s’efforçant toujours d’ouvrir.

Monsieur, je l’attendrai au logis, s’il vous plaît... Mais cette porte, cette porte, s’est fermée.

DE LYS, souriant.

Oh ! nos portes ne s’ouvrent pas comme cela ; il y a un petit ressort invisible... Mais craignez-vous de rester un moment avec moi ? J’ai tant de choses à vous dire.

CHARLOTTE, prenant un ton grave et imposant, dans lequel on entrevoit cependant un peu de timidité.

Non, monsieur, je ne crains rien, vous pouvez dire ce que vous me voulez.

DE LYS, lui prenant les mains qu’elle retire.

Beaucoup, beaucoup de bien... Mais il faut nous asseoir... Qu’avez-vous à regarder toujours à la porte ?... Vous dites n’avoir pas peur... Ah ! la fausse brave ? Ces petites mains-là sont toutes tremblantes... Asseyez-vous... Nous parlerons ensemble.

Il lui présente un fauteuil.

CHARLOTTE.

Monsieur, nous avons coutume de parler debout.

DE LYS.

Ah ! charmante mutine ! Allons, à votre fantaisie... Oh çà, dites-moi ; regardez bien ce bel appartement, ces meubles, ces trumeaux ; n’aimeriez-vous pas de loger dans un appartement semblable ; d’avoir de belles robes, des bijoux, et de vous mirer dans ces grandes glaces ? Tout ceci n’est-il pas bien délicieux, bien désirable, et tout ce qui s’ensuit ?... Des domestiques, une bonne table, un carrosse... Oh ! un carrosse roulant : pour celui-là, c’est un grand plaisir, n’est-il pas vrai ?

CHARLOTTE.

Je ne devine pas encore ce que monsieur veut dire.

DE LYS.

Mais en effet ; il n’est pas facile de se l’imaginer... Écoutez ; si l’on voulait tout à l’heure vous donner un grand état... Par exemple, vous faire la femme d’un homme bien riche, à peu près comme moi ; que donneriez-vous pour une fortune semblable ?

CHARLOTTE.

Rien, monsieur.

DE LYS.

Rien !... La chère enfant, elle est naïve ; elle croit pouvoir ne rien donner.

CHARLOTTE.

Je vous le dis sincèrement, monsieur ; je n’envie point cette grande aisance où l’on oublie tout, où l’on s’oublie soi-même. Je ne pourrais point vivre dans cette abondance, sans songer que tout ce superflu est pris sur tant de malheureux qui sont dans le besoin... Je parle ainsi, parce que je sais ce que c’est que l’indigence.

DE LYS, d’un ton appuyé.

Vous ne la connaîtrez plus, ni vous ni votre frère. Je veux faire sa fortune ; je viens déjà de lui donner une bourse de louis. Comme il est parti joyeux ! Comme il m’aime !

CHARLOTTE, avec étonnement.

Mon frère ! Vous lui avez donné de l’argent ! Ah ! monsieur, laissez-moi courir à lui... laissez-moi... Qu’il vous le rende.

DE LYS.

Comment !

CHARLOTTE.

Une générosité si extraordinaire ne peut avoir en vous que des vues qui m’effraient.

DE LYS.

Voilà de grands mots ! Mais je n’exige qu’un peu de reconnaissance... Vous direz encore que vous ne pouvez rien, que vous ne m’entendez pas...

CHARLOTTE.

Je crains, au contraire, de vous avoir trop entendu... Je ne puis rester ; faites-moi ouvrir, monsieur, faites-moi ouvrir, je vous en supplie... je vous en supplie...

DE LYS.

J’y perdrais trop, et cette complaisance serait cruelle à moi-même. Pourquoi voulez-vous que je me haïsse à ce point ? Je m’aime un peu, voilà tout mon crime, si c’en est un. Si vous daigniez m’imiter, rien ne vous manquerait ; vous seriez mieux avec moi, que si vous étiez la femme d’un duc, ou celle d’un prince.

CHARLOTTE, avec une fermeté noble.

C’est pour me faire de pareilles propositions que vous m’avez fait entrer ici, sous l’appât trompeur que mon frère m’y demandait ! Vous nous outragez ainsi, parce que nous sommes pauvres et sans protection. Vous ne rougissez point de nous tendre de pareils pièges, d’augmenter le sentiment de notre infortune, par le mépris que vous faites de nous. Vous ne daignez pas nous supposer des vertus. Vous croyez facile de nous déshonorer, parce que vous ne doutez pas même de votre triomphe. Vous le fondez peut-être sur l’excès de nos besoins. Que je suis heureuse d’avoir reçu une éducation honnête ! Sans elle, je risquerais peut-être d’être séduite par ces faux biens que vous me proposez. Je perdrais le plus précieux des trésors ; cette estime de soi-même, qui n’appartient qu’à qui sait se respecter ; ce calme qui suit l’innocence ; je les perdrais ces biens inestimables ; on m’appellerait une malheureuse ; je le serais ; je ne pourrais plus rien regarder autour de moi, que la rougeur sur le front.

DE LYS.

Elle parle comme Pamela... Mais ce n’est point là un langage de campagne... Dites-moi un peu, où avez-vous vécu ?... Vous avez donc vu du monde ?

CHARLOTTE.

Depuis que nous avons quitté le village que je regrette, nous avons été forcés de demeurer dans plusieurs villes, et toujours avec d’honnêtes gens qui nous ont appris à bien parler, et à penser encore mieux. Mon frère et moi aimons à lire ensemble dans les courts moments de notre loisir : c’est un plaisir bien doux et qui ne nous coûte rien. Il suspend quelquefois nos peines. Parmi les livres que l’on nous a prêtés, je me souviens parfaitement de cette histoire de Paméla ; et si vous l’avez lue, elle devrait vous avoir touché.

DE LYS, à part.

Je me doutais bien qu’elle avait lu...

Haut.

Vous avez donc été formée par des livres ?

CHARLOTTE.

Et par le malheur, plus instructif encore.

DE LYS.

Vous croyez donc à tous ces romans, à ces tableaux chimériques ?... L’exemple de Paméla est un peu fort... Eh bien, moi je vous prêterai des livres tout aussi estimés. J’ai là une bibliothèque avec des estampes telles que vous n’en avez jamais vu... Sur ma parole, vous prendrez goût à cette lecture.

CHARLOTTE.

Je ne lis que les livres que mon frère approuve, et l’on a voulu nous en prêter qu’il a rendus tout de suite, et sans vouloir en lire les premières pages.

DE LYS.

Il est donc bien scrupuleux aussi votre frère ?... Est-il lecteur ?

CHARLOTTE.

Nous avons été élevés ensemble aux mêmes occupations comme aux mêmes vertus.

DE LYS.

C’est à dire, que vous avez reçu les mêmes préjugés... Il est bon de moraliser, mais c’est quand on ne trouve pas à faire mieux... Tous ces faiseurs de livres sont les premiers à rire sous le masque de ce qu’ils ont écrit. Quand on est jeune et jolie, on doit monter sur le trône des plaisirs. C’est là qu’on est adorée et servie en reine. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour découvrir cette route facile et fortunée. Ces brillantes créatures couvertes de diamants, que l’on rencontre dans toutes les fêtes, et qui en paraissent les divinités, mourraient de faim, si elles n’avaient secoué un joug qui les captivait dans le malheur... La volupté ne ment jamais, jamais...

Avec passion et se saisissant d’elle.

Belle comme Psyché, aussi timide, aussi farouche qu’elle, tu te fais un monstre de l’amour.

Avec transport.

Va, ose le regarder seulement, et bientôt tu en seras folle.

CHARLOTTE, reculant tout agitée.

Monsieur, faites ouvrir à l’instant... à l’instant même, ou j’oserai tout...

DE LYS.

Eh doucement, doucement ; votre frère...

CHARLOTTE.

Je n’attends plus mon frère... Ah ! s’il savait...

DE LYS.

Comment s’il savait ?... Mais ne craignez rien de lui ; il est d’accord avec moi. J’en fais mon favori. Il sent mieux que vous que c’est votre bonheur que je veux faire.

CHARLOTTE, avec indignation.

Homme vil ! c’est devant moi que vous osez le calomnier aussi indignement ! Vous l’avez surpris en lui faisant accepter cet argent. Il vous le remettra dès que... Vous saurez combien nous méprisons tout ce qui vient de vous. Le besoin aura beau nous poursuivre, il ne pourra que nous faire mourir.

DE LYS.

Mais quelle fausse idée !... Sachez que je ne veux que votre aisance, votre félicité... Je vous offre un sort envié de tant d’autres, ma fortune, mon cœur. Une première proposition effarouche, d’accord... Mais revenez à vous... Je serai respectueux... Discutons seulement...

CHARLOTTE, regardant de tous côtés comme cherchant quelque chose.

Pour la dernière fois, monsieur, faites ouvrir.

DE LYS.

Oh, d’honneur, non... je m’en garderai bien... Nous ne pouvons nous quitter que bons amis d’abord... En conscience, tout autre parti devient inutile...

Charlotte se saisit intrépidement d’un fusil à deux coups, qu’elle aperçoit dans un coin.

Mais que faites-vous, que faites-vous là ?

CHARLOTTE, avec force.

Je sortirai... N’approchez pas.

DE LYS, effrayé.

Laissez ce fusil, mademoiselle, laissez-le... Il est chargé à balles... prenez garde.

CHARLOTTE, d’un ton déterminé.

Malheur à lui s’il approche !

Elle frappe à la porte avec la crosse du fusil, et à grands coups redoublés, en criant.

Ouvrez, messieurs, ouvrez, ouvrez, de grâce.

Aussitôt un des deux canons part, et le fusil tombe des mains de Charlotte.

DE LYS, tombant dans un fauteuil.

Ah !

FÉLIX, en dehors, ouvrant la porte tout au large et avec précipitation.

Au secours !... au secours !... au secours !...

CHARLOTTE, se sauvant.

Ah Dieu !

Félix et de Lys restent immobiles dans leur première attitude, en se regardant sans pouvoir parler.

Scène VII

DE LYS, FÉLIX

FÉLIX, après une longue pause.

Un coup de fusil !... D’où part-il ?... Qui est blessé ?... En vérité, je ne reviens point de mon premier effroi.

DE LYS.

Je suis moi-même tout étourdi.

FÉLIX.

Je ne devine pas comment...

DE LYS.

Pour m’échapper, elle enfonçait la porte avec ce fusil... Un des canons a pris feu... Elle a failli parbleu à me casser la tête...

FÉLIX.

Rien que cela, monsieur... Quelle audace avec sa vertu !

Ramassant le fusil avec précaution.

Mais c’est un scandale affreux. Toute la maison est en l’air ; on va venir...

DE LYS.

Courons vite au devant. Montrons que ce n’est rien... Fais semblant de rire.

Avec humeur.

Eh ris donc...

FÉLIX, s’efforçant de rire.

Oui, oui, monsieur, je rirai... Ah ! ah ! ah !

ACTE III

La scène se passe sur un large palier d’escalier, qui communique à l’antichambre de l’appartement de de Lys

Scène première

RÉMI, JOSEPH

Le vieux Rémi est conduit par Joseph ; il l’amène comme en triomphe, et dans le délire de la plus grande joie.

JOSEPH.

C’est ici la maison de notre bienfaiteur. Voici son appartement ; courons embrasser ses genoux... Après vous, c’est lui que mon cœur chérit et honore. Par quel bienfait il a consolé les chagrins de ma vie !... Mon père ! il n’est plus, il ne sera plus de douleur ni pour vous, ni pour moi.

RÉMI, s’asseyant.

Ah ! mon fils, je me sens déjà las. Depuis dix mois que mes jambes ne prennent qu’un faible exercice, je m’étonne moi-même de me voir marcher... Comme le plaisir succède à la peine ! Que dis-je ? Ai-je souffert ? Non, le ciel m’a donné un bon fils ; et tandis que les riches ont des enfants barbares et dénaturés ¹, les miens ont essuyé mes larmes ; leurs tendres soins m’ont fait bénir la pauvreté et l’esclavage.

JOSEPH, embrassant son père.

Comme j’étouffais en vous embrassant dans la prison ! Je vous déguisais les tourments de mon âme ; mais c’est ici que ma joie est pure, entière, inaltérable... Ah Dieu ! je n’ose encore reporter la vue sur vos souffrances.

RÉMI.

Mes souffrances ! Je suis homme, mon fils, j’en ai dû essuyer les peines. J’ai vu d’autres malheureux souffrants à mes côtés... Il était une douceur secrète que l’infortune n’a pu me ravir ; c’était de sentir mon âme en paix, de me juger, de me connaître innocent. Si les coups de l’injustice m’ont fait verser quelques larmes, le désespoir n’est jamais entré dans mon cœur. Dieu, voyant ma soumission, m’a prêté le courage.

JOSEPH.

C’est votre cœur généreux qui vous a conduit dans les prisons. C’est la répugnance invincible que vous avez eue à faire enlever les meubles de vos frères les cultivateurs de la terre ; et n’ayant pu justifier ces poursuites iniques qui révoltent l’humanité, vous avez été considéré comme ayant dissipé les deniers royaux.

RÉMI.

Ah ! plutôt mourir que d’être le ministre de ces cruautés... Va, lorsqu’au milieu des murs élevés de mon étroite prison, je pouvais découvrir un coin du ciel, je me trouvais consolé. Je me disais, Là réside le protecteur des malheureux. La terre les oublie ; mais il n’en est pas un seul qui ne soit présent à ses regards.

JOSEPH, avec véhémence.

Mon père !... Et cependant la faim vous aurait dévoré dans ce séjour de larmes et d’horreur, si...

RÉMI, fort et vivement.

Arrête ; et qu’est la Providence ?... Dieu m’aimait, puisqu’il m’a conservé mon Joseph... Et ma Charlotte, où est-elle ?

JOSEPH.

Je l’ai aperçue, je l’ai appelée, elle accourt... Viens, ma sœur, viens...

Scène II

RÉMI, JOSEPH, CHARLOTTE

CHARLOTTE, accourant et tombant aux pieds du vieillard.

Mon père, vous êtes libre !... Mon père est délivré !... Et quel Dieu !... Ah mon frère !... Félicité inattendue !

RÉMI.

Mes enfants, mes enfants, remercions tous le ciel... J’ai toujours espéré en lui. Mon contentement redouble des marques de votre tendresse... Nous ne serons plus séparés.

JOSEPH, apercevant de Lys.

Il vient à nous, mon père ! le bienfaiteur qui nous rend tous trois à la vie.

Scène III

RÉMI, JOSEPH, CHARLOTTE, DE LYS

RÉMI, s’en allant au devant de de Lys.

Ah ! monsieur, comment m’acquitter de ce que je vous dois, et payer ce que vous me faites goûter en ce moment ?...

JOSEPH, l’interrompant.

Jouissez de votre générosité... Mon père, que voici, était détenu en prison pour des dettes malheureuses. Il y serait peut-être mort dans les horreurs de la misère ; mais, par le moyen de cet or que vous m’avez donné, j’ai obtenu son élargissement. Ses enfants le possèdent... Voilà l’emploi, monsieur, que j’ai fait de cette somme qui me fut si chère.

DE LYS, un peu interdit.

C’est bien, c’est bien. Asseyez-vous bon homme. J’aime à faire du bien, moi... Vous verrez.

JOSEPH.

Vous êtes un Dieu pour nous ; nous vous chérirons, nous vous respecterons jusqu’au dernier soupir... Mon père, ma sœur, jetons nous à ses pieds.

À Charlotte qui pleure.

Tu pleures de joie.

Rémi et Joseph vont pour s’incliner, de Lys les relève.

Monsieur, que ces larmes muettes vous expriment la plus vive reconnaissance !

À Charlotte qui est demeurée debout.

Eh quoi ! tu ne te joins pas à nous ! Charlotte serait-elle insensible, ingrate ?... Tu m’étonnes ! tu m’affliges !

CHARLOTTE, tenant les mains de son père.

Ah ! Joseph, Joseph ! suspends un moment... Non, non.

Elle ne peut continuer, sa voix s’étouffe dans le sein de son père.

DE LYS, voulant séparer Charlotte d’avec son père.

Allons, c’est assez, laissez un peu respirer ce vieillard en paix, ne l’accablez pas tant. Il aurait besoin de prendre quelque restaurant. Qu’il descende, je vais avertir qu’on le traite bien à l’office.

CHARLOTTE, tenant toujours les mains de son père.

Mon père ! je ne saurais parler... Je ne puis...

RÉMI.

Eh bien, ma fille !... Tes sanglots...

CHARLOTTE.

Hélas ! il vous faut retourner en prison.

JOSEPH, avec une surprise mêlée de douleur.

Que dis-tu, Charlotte ?

CHARLOTTE.

On te trompe, mon frère, on t’abuse, et tu ignores...

DE LYS.

Paix, paix de grâce... Voulez-vous ?...

CHARLOTTE.

Non, monsieur, non ; si je me taisais je serais coupable ; je trahirais leur honneur et le mien... Je ne leur ai jamais rien caché... Ils sauront tout.

RÉMI, se levant.

Comment donc, ma fille ?...

CHARLOTTE.

Cet or qui vous a rendu libre, fut prodigué pour séduire mon frère et moi. Tout le bien qu’il veut nous faire n’est qu’au prix de mon déshonneur... Mon père, retournez en prison.

RÉMI, avec noblesse.

Oui, sans doute, j’y retournerai dès ce moment et avec plus de joie que je n’en suis sorti. L’esclavage, monsieur, me sera moins dur que la liberté, parce que je vous la dois, et que je rougis de vous la devoir. Peut-être un jour l’aurais-je due à la pitié de cœurs vraiment désintéressés ; alors mon âme se serait livrée au doux sentiment de la reconnaissance, au lieu qu’elle est déchirée de regrets amers. Je préfère les chaînes à vos offres honteuses. Je vais vous signer un billet, et vous offrir un titre qui vous donnera le même droit, car mon corps est le seul bien que je possède ; mais plutôt mourir elle et moi, que de souffrir son infamie !

DE LYS.

Vous vous emportez bien vite. Suspendez un moment... Écoutez-moi...

RÉMI.

Qu’écouterais-je désormais ? Que direz-vous, monsieur ? Parlez, achevez votre ouvrage ; poignardez le cœur d’un père ; osez le corrompre pour faire une infâme de sa fille. Je suis pauvre, mais honnête ; je n’ai jamais rougi de l’infortune, mais je me sens humilié de l’idée que vous avez conçue ; et de quel droit comptez-vous me rendre votre complice ?

DE LYS.

Je ne veux point vous humilier. Je suis riche, je puis ajouter, libéral. Il est en mon pouvoir de vous faire toutes sortes de biens. Est-ce là être criminel ? Vous êtes l’unique auteur de vos maux. Vous préférez votre misère à la fortune qui vous rit, vous...

Il demeure interdit, muet devant le regard du vieillard.

RÉMI, le fixant avec une noblesse tranquille, mais ferme.

Achevez, monsieur, achevez, vous n’osez, vous ne pouvez soutenir les regards d’un père... Misérable, dénué de tout, il vous anéantit ; il vous révèle la turpitude et la bassesse de vos desseins, ou plutôt il vous éclaire en ce moment ; car je me plais à croire que vous n’êtes pas un méchant. Non, vous ne l’êtes pas... Vous sentez que vous vous dégradez, que vous vous rendez vil à mes yeux. Allez, j’oublie mon injure pour vous faire connaître à quelle honte vous vous livrez...

JOSEPH, furieux.

Ah ! barbare dont je n’ai pu deviner le cœur, pourquoi m’avoir abusé ? pourquoi me montrer une ombre de félicité pour me précipiter tout à coup dans le désespoir ? Ah ! que n’ai-je su lire sur ce front perfide ! J’aurais foulé aux pieds cet or que j’ai béni, j’aurais...

RÉMI, en père qui commande.

Paix ! mon fils, paix ! je vous l’ordonne.

JOSEPH, à part.

Ô tourment inconnu !... L’opprobre nous attendait, et ces coups partent de lui !

DE LYS, avec un peu de contrainte.

Mais vous ne m’avez point laissé achever... Cet attachement pourrait devenir sérieux ; épris de ses charmes, je pourrais former avec elle des liens qui banniraient tous vos scrupules : ce ne serait pas là, sans doute, le premier exemple que vous auriez vu, dans le cours de votre vie, du triomphe de la beauté, et la sienne est faite...

RÉMI.

Nouvelle insulte que je méprise, ou plutôt que je pardonne à un malheureux jeune homme qui n’a jamais conçu ce que c’est que l’honneur, ce qu’il exige, ce qu’il ordonne, ce qu’il inspire. Il est une juste et louable fierté qui convient plus souvent aux pauvres qu’aux riches mêmes. Je la sens, monsieur ; et quoi que vous fassiez, vous ne m’abaisserez point. Non, jamais... Vous seriez dans les sentiments de l’épouser, que je ne vous jugerais pas digne d’elle : ce n’est point par l’opulence que l’on s’égale à la vertu. Allez, je lui destine un autre époux, et qui saura la rendre heureuse.

Scène muette entre Joseph et Charlotte.

De ce pas je cours accomplir ce que mes vœux demandaient au ciel : c’est pour ce seul bonheur que j’aspirais au moment d’être élargi ; il ne faut qu’une heure. Je reviendrai, monsieur, m’engager votre débiteur, et me livrer à vous... Vous croyez à ma parole ?

DE LYS, à Rémi.

Demeurez, soyez libre.

RÉMI.

Non, je ne veux vous rien devoir.

En montrant Charlotte.

Vous l’avez outragée.

DE LYS, allant à Charlotte.

Et vous, Charlotte ; est-il vrai que vous me détestez ?

Geste muet de la part de Charlotte.

RÉMI.

Il nous serait impossible d’accepter aucun de vos bienfaits ; ils sont trop cruels, et malheur à qui les attire... Ma fille ! mon fils !

Ils vont comme pour s’éloigner.

Mais non, restez ; et vous, monsieur, puisque le vice est encore étranger à votre âme, qu’elle peut être changée par l’exemple d’une vertu victorieuse de l’infortune, et par celui des révolutions de la fortune qui nous joue tous tant que nous sommes ; soyez témoin d’un aveu que mon cœur ne saurait garder plus longtemps.

À ses enfants.

Voici le moment que je vous ai promis, et je dois surtout m’expliquer devant monsieur, pour éteindre dans son cœur jusqu’aux dernières lueurs d’une espérance coupable... Charlotte... Joseph... Vous vous croyez frère et sœur... Mes enfants, l’un de vous deux...

JOSEPH.

Qu’allez-vous dire !... L’un de nous deux n’est pas votre enfant ?

CHARLOTTE.

Je tremble pour lui... Je tremble pour moi...

RÉMI.

Je serai toujours votre père ; je vous aimerai toujours également : vous ne cesserez point d’être à moi ; vos cœurs me resteront, j’en suis bien sûr... Ô ma Charlotte ! Je t’ai souvent parlé de ton oncle et de son fils qui vivaient dans l’opulence ; vous savez l’un et l’autre combien j’ai fait de recherches, et toutes hélas ! infructueuses... Hé bien, Charlotte, apprends que c’est ton père, que c’est ton frère que je cherchais.

CHARLOTTE, avec douleur.

Je ne suis pas votre fille !

JOSEPH.

Je ne serais pas ton frère ! Ô ciel !

RÉMI.

Un moment, chers enfants, et ne m’interrompez pas.

À Charlotte.

Tu m’as été confiée en naissant par mon frère. Ma femme te nourrit de son lait, et te servit de mère. Élevée avec mon fils comme sa propre sœur, et forcé de vous laisser l’un à l’autre, je n’ai pas trouvé de moyen plus assuré pour vous conserver dans une union pure et fraternelle, que de vous laisser ignorer un secret dont j’ai toujours porté sur moi les preuves écrites en cas d’événement. Vous savez comme, frappé de plusieurs revers, errant de côté et d’autre, j’ai perdu jusqu’à l’espérance de retrouver les deux parents que j’ai inutilement redemandés à toute la terre. Ils avaient changé de nom. On les disait établis dans cette capitale ; mais le sort m’a toujours enlevé jusqu’aux moindres indices... Charlotte, mon enfant, tu devrais vivre aujourd’hui dans l’opulence, et tu demeureras pauvre ; mais tu auras la vertu, le courage, l’innocence et la paix de l’âme. Que ces biens te consolent de ceux que tu as perdus...

DE LYS, à part.

Il me faut écouter jusqu’au bout... Voilà qui m’intéresse fort.

RÉMI.

J’ai bien gagné le droit de disposer de toi. Il te faut un époux qui sache te connaître et t’aimer ; il te faut un protecteur. Une union fortunée n’est pas interdite aux pauvres : c’est même un avantage que les riches semblent leur envier.

Joseph et Charlotte entrelacent leurs mains, et leurs regards expriment leurs sentiments mutuels.

Oui, mes enfants, je connais vos cœurs ; ils sont nés l’un pour l’autre, et Joseph doit retrouver une épouse en perdant une sœur.

À Charlotte.

Parle ; ne le préféreras-tu pas non seulement à ce riche, mais encore à tout autre ?

Ils s’embrassent.

CHARLOTTE.

Ai-je besoin de le dire ?

DE LYS, à part.

Quelle scène ! quel rapport ! quel trouble s’empare de moi !

JOSEPH.

Charlotte !... Ah ! c’est pour la vie.

CHARLOTTE.

Mon...

JOSEPH.

Oublie le nom que tu allais prononcer, oublie-le pour un autre non moins cher... Sous quelque titre que je l’obtienne, il ne me sera pas possible de t’aimer davantage.

RÉMI, à de Lys qui reste pensif en les contemplant.

Voyez si tout ce que vous possédez vaut un seul de nos tressaillements. Ah ! si vous pouviez sentir ces mouvements purs et doux...

Avec transport.

Riches malheureux, gardez votre or indigent, et laissez-nous la volupté des larmes.

Il presse ses enfants dans ses bras.

Allons, mes enfants, je vous conduirai, suivez-moi : l’air que l’on respire ici n’est pas bon... Monsieur, j’ai voulu vous rendre le premier témoin de la déclaration que je dois faire publiquement. Il faut qu’il en soit dressé un acte dans les formes, ensuite je reviendrai... Je vous ai déjà engagé ma parole, adieu.

Joseph et Charlotte se sont déjà éloignés.

DE LYS, arrêtant Rémi et le tirant à part.

Un mot.

RÉMI.

À mon retour, monsieur, à mon retour, et je suis tout à vous... Craignez-vous pour votre somme ? je vais vous signer un billet... Accordez-moi seulement une heure.

DE LYS.

Je ne vous demande qu’un mot. Dites-moi de grâce votre nom et de quel pays vous êtes.

RÉMI, en s’en allant.

Rémi, de Montboson, en Franche-Comté... Serviteur.

Scène IV

DE LYS, extrêmement agité, et se promenant à grands pas

C’est lui, c’est elle, ce sont eux... Oh ! je ne puis en douter... Rencontre fatale ! Sort perfide ! J’ai manqué de me trahir. Il faut ici de la prudence, de l’activité. Le premier pas, sans doute, est de ne point les laisser échapper par la ville. Je leur donnerai de l’argent et les renverrai sur le champ hors de Paris.

Il sonne, un domestique entre.

Dubois, courez vite après eux ; engagez-les à revenir tout de suite. Dis-leur que j’ai quelque chose d’important à leur communiquer, et que cela ne souffre aucun retard. Acquitte-toi bien de ta commission.

Le domestique sort.

Je les retiendrai ici. J’abjurerai devant eux cette frivole fantaisie qui m’a surpris je ne sais comment. Je prodiguerai l’or avec les démonstrations d’un zèle purement généreux. Dès demain je les ferai embarquer pour la province. Avec une chaumière et quelques arpents de terre, je les rendrai bien contents. Oui, voilà ce qu’il faut faire pour réussir... Mais je suis tout tremblant : je voudrais, je ne sais... Que deviendra tout ceci ?

Il marche à pas précipités.

Scène V

DE LYS, MONSIEUR DU NOIR

DE LYS.

Ah, M. du Noir, bon jour ; vous venez fort à propos.

MONSIEUR DU NOIR.

Dieu merci, je vous retrouve. Je craignais fort de ne pouvoir vous rencontrer ; car...

DE LYS.

Écoutez-moi... J’ai à vous dire...

MONSIEUR DU NOIR.

Laissez-moi vous annoncer auparavant...

DE LYS, avec impatience.

Eh ! non, c’est moi qui dois vous apprendre...

MONSIEUR DU NOIR.

Mais, de grâce, prêtez-moi l’oreille...

DE LYS.

Volontiers, après que je vous aurai dit...

MONSIEUR DU NOIR.

Mais si vous saviez...

DE LYS.

Je sais cela.

MONSIEUR DU NOIR, avec vivacité.

Vous, vous ? C’est étrange ; vous savez que je viens de recevoir de leurs nouvelles. Vous savez cela ?

DE LYS, frappant du pied.

Oui, je le sais mieux que vous.

MONSIEUR DU NOIR.

Vous m’impatientez : apprenez, apprenez que cette sœur est à Paris avec un vieil oncle et un cousin.

DE LYS.

Je le sais, je le sais, morbleu ! je ne le sais que trop.

MONSIEUR DU NOIR, étonné.

Vous le savez ! Et d’où s’il vous plaît ?

DE LYS.

Nous les cherchions bien loin ; ils étaient sous nos yeux.

MONSIEUR DU NOIR.

Sous nos yeux !

DE LYS.

Ce tisserand dans ce galetas, frère et sœur supposés ; ce père en prison ; tout cela sort d’ici.

MONSIEUR DU NOIR.

Est-il possible !...

DE LYS.

Ils étaient là ; à ce qu’ils ont dit, je les ai reconnus.

MONSIEUR DU NOIR, stupéfait.

Là ! ils étaient là ?

DE LYS.

Eh oui... Si vous saviez ce qui s’est passé entre moi et cette famille indigente. J’avais donné cinquante louis à ce tisserand ; ils ont servi à tirer le père de prison.

MONSIEUR DU NOIR, avec humeur.

Que diable vous avisiez-vous aussi de donner votre argent ! Cela porte toujours malheur.

DE LYS.

Le père m’a fait l’offre de me faire un billet.

MONSIEUR DU NOIR.

Un billet ! prenez, prenez ; mais surtout faites m’en faire le modèle : qu’il n’y soit pas dit que la somme dont il se reconnaît débiteur a servi à le retirer de prison ; car nous ne pourrions plus l’y faire rentrer.

DE LYS.

Oh ! ce n’est point cette misérable somme qui m’inquiète.

MONSIEUR DU NOIR.

Vous avez tort... Mais cette canaille va faire du train... Ils savent donc que vous êtes...

DE LYS.

Rien à mon égard ; ils ne se doutent seulement pas...

MONSIEUR DU NOIR, avec joie.

Ils ne savent rien ? Oh ! laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je les écarterai bien vite. Allez, je les ferai coffrer tous trois en prison ; ils me doivent trois termes : où sont-ils, où sont-ils ?

DE LYS.

J’ai fait courir après eux pour mieux les retenir ; vous allez les voir, vous allez les voir.

MONSIEUR DU NOIR.

Bon, bien imaginé... On vient... Prenons bien garde à nous. Les voici.

Scène VI

DE LYS, MONSIEUR DU NOIR, DUBOIS

DE LYS, avec impatience.

Hé bien ?

DUBOIS.

Monsieur, il ne m’a pas été possible de les faire revenir sur leurs pas. Le vieillard m’a juré qu’il serait ici dans une heure ; mais il m’a dit vouloir auparavant parler à un notaire. Il m’en a demandé un de confiance, un honnête homme, un bon humain. Je lui ai enseigné le vôtre ; ils y courent.

DE LYS, furieux.

Malheureux !... Tu périras de ma main.

DUBOIS, tremblant.

Eh ! monsieur, est-ce que j’ai mal fait ? Ce notaire n’est-il pas un fort honnête homme ?

DE LYS.

Retire-toi, crains ma colère... Retire-toi.

Dubois sort.

Scène VII

DE LYS, MONSIEUR DU NOIR

MONSIEUR DU NOIR.

Mais il y a une destinée qui nous joue... C’est un sort, c’est un sort.

DE LYS, allant et venant.

La fureur me transporte.

MONSIEUR DU NOIR.

Au surplus, quand votre valet n’eût pas indiqué votre notaire, le premier auquel ils se seraient adressés n’aurait pas manqué de les instruire de tout, parce qu’il est annoncé qu’on a quelque chose de très intéressant à dire à votre sœur ou à ses héritiers. On a même promis une récompense à celui qui pourrait en donner des nouvelles ; et, dans les Affiches d’aujourd’hui, un commis de receveur des tailles y fait savoir qu’elle est à Paris, ainsi que son frère, et que son oncle est détenu en cette ville pour deniers royaux, ses meubles n’ayant pas suffi pour le libérer.

DE LYS.

Mais que faire ? Comment parer ce coup terrible ?

MONSIEUR DU NOIR.

Habillez-vous, et faites auparavant courir chez ce notaire, afin qu’il vous attende et qu’il ne soit visible pour personne... prévenez-le bien d’être seul, et mettez la plume à la main sur le champ.

De Lys est comme un fou, il sonne tous ses laquais ; les laquais arrivent.

DE LYS.

Mon secrétaire ?

UN LAQUAIS.

Monsieur, il est sorti.

DE LYS, se promenant.

L’impertinent ! le fat ! Quand j’ai besoin de lui. Allez, allez... Restez... Sortez tous... Comme tout s’enchaîne ! Si je n’avais pas donné une bourse de louis, il ne serait pas sorti de prison, il ne serait pas venu ici, il n’aurait pas eu l’adresse de mon notaire... Jour fatal ! maudite fantaisie !

MONSIEUR DU NOIR.

Mais, monsieur, il faut écrire deux mots absolument.

DE LYS, se désespérant.

Mon secrétaire absent puis-je écrire !

MONSIEUR DU NOIR.

Eh ! monsieur je vous en servirai.

DE LYS.

À la bonne heure, que ne me disiez-vous ?... Passons dans mon cabinet.

Il sonne.

De l’encre, une plume. Vous me dicterez tout au long comme il faudra mettre, entendez-vous, tout au long.

Regardant ses domestiques.

Je chasserai tous ces coquins-là.

ACTE IV

Le théâtre représente le cabinet d’un notaire. Il est assis en robe de chambre devant son bureau garni de papiers et de cartons.

Scène première

LE NOTAIRE lit et signe.

Que d’emprunts ! On n’a jamais vu de siècle plus affamé d’argent... Où passe-t-il ?

Il secoue la tête.