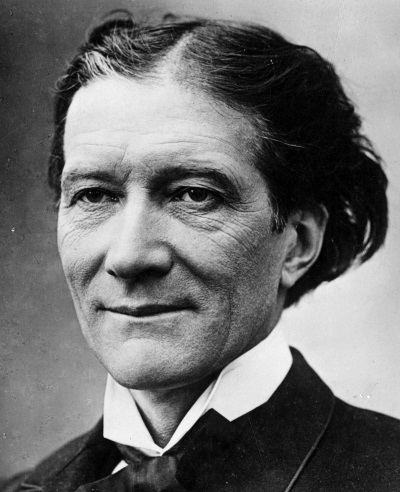

La Haine (Victorien SARDOU)

- À M. AUGUSTE VITU

- ACTE I

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- Scène X

- Scène XI

- Scène XII

- ACTE II

- Premier Tableau

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Deuxième Tableau

- Scène première

- Scène II

- ACTE III

- Premier Tableau

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

- Scène VIII

- Scène IX

- Scène X

- Deuxième Tableau

- Scène première

- Scène II

- ACTE IV

- Premier Tableau

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Deuxième Tableau

- Scène première

- Scène II

- ACTE V

- Scène première

- Scène II

- Scène III

- Scène IV

- Scène V

- Scène VI

- Scène VII

Drame en cinq actes.

Musique de J. Offenbach.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de la Gaîté, le 3 décembre l874.

Personnages

ORSO

GIUGURTA SARACINI

ERCOLE, son frère

LODRISIO MARISCOTTI

AZZOLINO, évêque de Sienne

BRAGUELLA, marchand

MALERBA, chef guelfe

SPLENDIANO, chef guelfe

UGONE, chef guelfe

SOZZINI, chef guelfe

PICCOLOMINI, chef gibelin

TOLOMBI, chef gibelin

MALAVOLTI, chef gibelin

BUONOCORSO, soldat guelfe

ZANINO, soldat guelfe

SCARLONE, soldat guelfe

MASTINO

LE LOMBARD

LE PÉROUSIEN

LE FLORENTIN

LE LUCQUOIS

LE BOLONAIS

LE PISAN

CRISTOFORO

UN CHANOINE

UN MOINE

CORDELIA, sœur de Giugurta et d’Ercole Saracini

UBERTA, sa nourrice

ANDREINO, fils de Uberta, 15 ans

PORCIA

À Sienne, 1369.

À M. AUGUSTE VITU

Monsieur,

La critique vient d’accueillir ma nouvelle pièce avec une faveur si marquée que je veux la remercier ici publiquement de cette bienveillance, à laquelle je n’étais plus accoutumé ; et ce remerciement ne saurait être mieux placé que sous le patronage de celui qui m’a, le premier, prodigué l’éloge. Acceptez donc, Monsieur, pour vous et pour vos confrères, l’expression de ma reconnaissance ; et qu’il me soit permis de répondre en même temps à quelques questions et objections qui me sont faites.

Nos grands écrivains dramatiques du XVIIe siècle ne manquaient pas à publier, avec leurs pièces, la Critique de ces mêmes pièces, pour y plaider leur propre cause. – Cette coutume est perdue ; et je le regrette. – Que leur exemple serve du moins à me justifier ; mais, comme je n’ai pas la prétention de m’égaler à ces glorieux modèles, ma Critique de la Haine saura garder, ainsi que ma pièce, le rang qui lui convient, et n’affectera que la forme d’une simple et modeste causerie.

Et, pour commencer, je prendrai la liberté de répondre ici à trois lettres qui me sont arrivées par le même courrier, et qui ont trait à la même question.

La première me demande dans quelle chronique italienne j’ai puisé l’idée première de mon drame. – Et l’auteur de cette lettre, qui signe bien, mais oublie de donner son adresse, « – a quelque vague souvenir d’une histoire de ce genre, racontée par Giovanni Viliani, à propos de la délivrance de Sienne. » Mon correspondant se trompe. – Villani est mort de la peste en 1368, – un an par conséquent avant la défaite de Charles de Bohême : et je ne connais rien, dans ses récits antérieurs, qui ressemble à l’histoire de Cordelia.

Mon second correspondant n’oublie pas, lui, de donner son adresse ; mais il oublie d’être poli. – Il ne demande pas où « – J’ai pillé cette légende. » – Il le sait ! « – C’est un vieux conte aussi célèbre en Italie que celui de Francesca, de Guido et Ginevra, de Roméo et Juliette, et de la Siennoise. Pia de Tolomei ; et si je ne révèle pas ma source originale, il la révélera lui-même dans le Figaro. » – Je ne saurais assez l’y encourager !

La troisième lettre est plus douce. – Elle est d’une dame. – Cette dame a parié que j’avais emprunté ma fable à un vieux roman du XVIIe siècle, intitulé : Les amants de Sienne. – Je regrette de lui déclarer qu’elle a perdu son pari. – Je connais bien ce roman ; mais je ne lui dois rien : et la prétendue légende d’Orso et de Cordelia est toute de mon invention ; – ou je serais bien trompé !

Mais elle n’est pas sortie tout armée de mon cerveau ; et jamais enfantement ne fut plus pénible que celui-là.

Tout le monde a pu croire, par exemple, que la première pensée qui m’a dicté la Haine fut celle-ci : – Donner un pendant à Patrie ! – Y étaler la guerre civile dans toute son horreur, et conclure en invitant les partis ennemis, à la concorde, pour faire face à l’Ennemi commun... – Cette idée se dégage si nettement de mon drame, elle le résume si bien, qu’elle semble l’avoir dicté tout entier. – Il n’en est rien pourtant : – et ce que l’on croit mon point de départ, n’est tout justement que mon point d’arrivée.

Préoccupé de Patrie, je l’étais en effet ; mais de tout autre façon qu’on ne le pense... – C’était une question de Femme. – Voici comment :

Au risque de passer pour bien naïf, j’avoue que j’ai la dévotion de la Femme, et que mon estime pour elle s’accroît encore tous les jours ! – Dans cet abaissement trop sensible de l’esprit public, dans ce désarroi de notre intelligence sans clartés, et de notre raison sans boussole, je ne vois debout que l’éternelle bonté de la Femme, qui me semble grandie de tout l’écroulement du reste. – Là où notre esprit s’éteint, son cœur resplendit. – Le mari ne vaut pas l’épouse. – Le frère ne vaut pas la sœur. – Le père n’égale pas la mère ! – Vaincus par elles au foyer domestique, nous croyons nous rattraper comme citoyens... ô Parisien, rappelle-toi les Parisiennes du siège !

Aussi, dans mes pièces, la Femme a-t-elle presque toujours le beau rôle : celui du bon sens, de la tendresse, du dévouement !... Je ne dis rien de mes jeunes filles. – C’est une collection dont je suis fier. – À part une ou deux Américaines, et les Benoîton, on les épouserait toutes ; – et ce n’est pas un mince éloge !

Il y a pourtant bien quelques taches noires dans ce blanc cortège. Séraphine, par exemple, mais surtout Dolorès ! – Celle-là, qui m’était imposée par la donnée même de Patrie, a longtemps hanté mon sommeil, pour me reprocher de l’avoir faite si coupable. Je m’étais bien promis une création tout autre, où la femme apparût dans tout l’éclat de sa bonté native. – Et c’est ainsi que Patrie a donné naissance à la Haine ; Cordelia n’ayant pour but que d’expier Dolorès !...

J’ignore comment l’idée dramatique se révèle à l’esprit de mes confrères. Pour moi, le procédé est invariable. Elle ne m’apparaît jamais que sous la forme d’une sorte d’équation philosophique, dont il s’agit de dégager l’inconnue. – Dès qu’il s’est posé, ce problème s’impose, m’obsède, et ne me laisse plus de repos que je n’aie trouvé la formule.

Ainsi, pour Patrie, le problème s’était posé de la sorte : Quel est le plus grand sacrifice qu’un homme puisse faire à l’amour de la Patrie ?

Et la formule trouvée, la pièce en découlait toute seule.

Pour la Haine, et en vertu de ce que je viens de dire, le problème se posait de la sorte :

Dans quelle circonstance, la charité native de la femme s’affirmera-t-elle dune façon éclatante ?

La formule trouvée, et non sans peine, fut celle-ci :

Ce sera quand, victime d’un outrage pire que la mort, elle éprouvera pour son bourreau un sentiment de pitié, qui la fera voler à son secours.

On conçoit bien que ceci n’était que l’embryon, le germe de l’idée ; mais il y avait déjà création : la pièce était encore à naître ; mais elle était conçue. – Elle avait son âme ! – Il ne fallait plus que lui donner un corps.

Et je dis qu’elle avait son âme, parce qu’il n’est pas de pièce viable, si elle ne repose sur une idée primitive, éternellement juste et vraie; et que j’avais le bonheur d’être en possession d’une idée de cette sorte : – La femme versant à boire à son propre bourreau.

Que tant de bonté semble excessive à quelques personnes, je n’en suis pas surpris ; car ces personnes-là sont des hommes. – Mais pas une femme ne protestera contre l’action de Cordelia ; car il n’en est pas une qui ne sente bien qu’à sa place elle agirait comme elle ! – C’est d’ailleurs affaire d’exécution. – Pour que l’élan de Cordelia semble tout naturel, il suffit que le dernier appel d’Orso soit plus déchirant que les autres. – Qu’elle hésite encore !... et tous les spectateurs lui crieront : « – Mais donne-lui donc à boire !... » – Et qu’elle s’éloigne, sans en rien faire... un cri d’horreur saluera son départ !

Donc, ma pièce était bien là, prête à pousser ses feuilles et ses fruits, à la seule condition de lui trouver le sol favorable et le soleil propice. – Et c’est de quoi je me suis mis en quête.

Mais voyez, pour le dire en passant, combien nous sommes encore loin de Sienne, des Guelfes et des Gibelins, et de tout le reste !

Plus loin même qu’on ne pense ! – Car une première condition s’imposait à ma donnée dramatique : c’est qu’elle se développât dans un milieu de violence justifiant la brutalité dont mon héroïne devait être la victime ; et, sur ce point-là, l’Histoire, qui n’est qu’une longue abomination, ne me laissait que l’embarras du choix ! – Encore fallait-il choisir.

Alexandre Dumas, premier du nom, dit quelque part : « L’Histoire est bonne personne. – Soyez en possession d’un bon sujet dramatique, elle vous fournira toujours le milieu qui lui sied le mieux et le cadre qui le met le plus en relief. »

Et j’avais déjà vérifié l’exactitude de cet aphorisme, pour Patrie, qui, promenée d’abord de Venise à Londres, s’était définitivement installée dans les Flandres, à croire qu’elle y avait pris naissance.

Mais, pour la Haine, que de chemin je devais faire !

Je pensai d’abord à la Fronde : mais pas longtemps, il faut le dire... – Cette guerre de cancans, d’intrigues et de chansons, de ruelles et de paravents, n’était point mon fait. Et je ne voyais pas là de poitrines assez larges pour les passions que j’y voulais mettre. – Et puis où trouver là-dedans mon héros ? – Le peuple n’était pas né. – Fallait-il chercher mon homme dans cette bourgeoisie ridicule qui faisait cause commune avec ses pires ennemis, – contre la Royauté, son alliée naturelle !... Je ne voulais pas d’un héros si maladroit.

Je me rabattis alors sur la Ligue. – Mais là encore, le même boutiquier, travaillant de tout son cœur à retarder sa propre émancipation, et à livrer la France à messieurs les Espagnols...

Je remontai jusqu’à Charles VII, et toujours le même homme, patrouillant aux remparts, et repoussant dans Jeanne d’Arc l’unité française, au profit de messieurs les Anglais – avec cet admirable instinct du faux et de l’absurde, qui lui fait rarement défaut aux plus mauvais jours de notre histoire !

Je compris qu’il n’était que temps d’émigrer, mon idée et moi... – Et, franchissant les Alpes, nous nous trouvâmes en pleine Italie du XIVe siècle !

Là !... partout la guerre civile, non pas intermittente, comme chez nous ; mais à l’état endémique. – Une tuerie de trois siècles ! de ville à ville, de rue à rue, de chambre à chambre ! – Des passions sauvages, primitives, bestiales ! Des fureurs de tigres, des perfidies raffinées et savourées avec une féroce ivresse ! – Mais parfois, au milieu de ces horreurs, quelque acte d’un héroïsme inouï : et pour faire oublier des crimes hors nature, des vertus plus qu’humaines ! – Partout enfin, à Pise, à Florence, à Bologne, partout l’amour, au début comme à l’apaisement de toutes les discordes. – Toujours et partout la Femme !... Je compris que j’étais arrivé !...

Mais de Florence, de Pise, de Bologne, etc., que choisir ? – J’optai pour Sienne... Car, dès mon premier pas dans cette admirable ville, je vis bien que mon action s’était passée là, et pas ailleurs ! – Cette ville montueuse, ces ruelles étroites, ces costarelles bordées de murs sinistres et commandées par ces tours que tout Siennois avait le droit d’élever après une action d’éclat, et qui se trouvèrent un jour si nombreuses qu’il fallut en raser les trois quarts !... tout cela garde à tel point, aujourd’hui même, sa vieille figure d’autrefois, que mes décors semblaient tout placés, et n’attendaient plus que l’entrée de mes personnages.

Et puis quelles mœurs ! – Des combats qui ressemblent à des fêtes. – Des fêtes qui ont l’air de combats ! – Des courses de chevaux héroïques d’audace... – Ce jeu des pugni, où toute la ville se dispute un ballon à coups de poing le matin, à coups de couteaux le soir ? – Une telle soif de bataille, que l’hiver, quand chôme la guerre civile, on se bat d’une tour à l’autre, avec des boules de neige ; et que les magistrats sont obligés d’intervenir, tant les femmes s’y passionnent !... On conçoit que chez ce peuple de batailleurs, je n’étais pas en peine de faire naître la querelle qui devait enfanter toute ma pièce. – La lutte de Guelfes à Gibelins entraînait facilement l’outrage, puis la vengeance, puis le pardon !... Mais là, je m’aperçus tout à coup que, croyant tout avoir, je n’avais plus rien... Et ce fut un beau moment de découragement et de peur !...

C’est qu’en effet, en s’élargissant, le cadre menaçait de faire craquer la toile. – La guerre civile prenait dans mon drame une telle importance, qu’elle commençait à le dominer de toute part. – Mon idée première, la charité de Cordelia, réduite aux simples proportions d’un acte de bonté personnelle, se noyait, inaperçue, dans cette grande lamentation d’une ville en furie ! –C’était bien du salut d’un homme qu’il s’agissait maintenant ! – Il y allait de celui de tout un Peuple ! – Pour que j’eusse le droit de pousser plus avant, la femme devait se compléter de la citoyenne !... Sa charité devait grandir à la hauteur d’un enseignement ! – Et il fallait que l’eau versée par la Gibeline au Guelfe agonisant fût la source où leur Patrie commune allait boire l’oubli des injures et l’amour de la concorde !

Et là seulement, et pour la première fois, m’apparut l’idée patriotique qui m’avait échappé jusqu’alors...

Seulement, avec le programme ainsi grandi, la difficulté grandissait aussi. – Transformer Orso, par l’exemple du pardon et par le remords – bien !...Mais quel acte lui faire accomplir, à la prière et en l’honneur de cette femme, pour rendre à tout un peuple le bienfait qu’il avait reçu d’elle ?

Je puis dire que j’ai rencontré dans ma vie peu de difficultés pareilles à celle-là ! Et j’ai bien cru que je n’en sortirais pas. – Mais c’est là que j’ai pu reconnaître aussi, à quel point est juste l’aphorisme de Dumas, et quelle précieuse collaboratrice est l’Histoire, pour qui sait l’interroger. – Ce que je cherchais, elle me le fournit elle-même : et plus grand que je ne l’aurais trouvé tout seul. – Quand l’Histoire fait du drame, elle le fait bien !

« Le 18 janvier 1369, disent les chroniques, l’empereur Charles de Bohême entrait dans Sienne avec trois mille lances, commandées par le vicaire impérial Malatesta Unghero. – Il venait, sous le prétexte de rétablir les Gibelins dépossédés par les Guelfes, mais en réalité pour faire acheter bien cher sa neutralité et son départ. À sa vue, Guelfes et Gibelins, vainqueurs et vaincus, oubliant leurs discordes séculaires, se ruèrent sur lui avec un tel ensemble et une telle furie, qu’après sept heures de combat, l’Empereur, écrasé, fut trop heureux d’avoir la vie sauve, et de quitter la ville à des conditions plus douces qu’il ne le méritait. »

Il me suffisait de donner à Orso l’initiative de ce beau mouvement, pour lui faire attester son repentir et lui mériter son pardon !

Et voilà comment m’apparut enfin la lumière si longtemps cherchée... Comment l’appel à la concorde, qui semble avoir inspiré toute ma pièce, ne s’y est révélé qu’à la dernière heure, s’imposant en quelque sorte de lui-même. – Comment enfin, ce qui parait être la racine de mon drame, n’en est, au contraire, que l’épanouissement et la fleur !

Maintenait qu’il me soit permis de répondre à quelques objections qui me sont faites.

Vous me demandez si l’évêque Azzolino est un personnage historique, et vous doutez, en tout cas, qu’il ait joué ce rôle, tout de conciliation. – Azzolino Malavolta fut le soixante-septième évêque de Sienne, et voici ce que dit de lui Antonio Pecci (Storia del Vescovade della cita di Siena, p. 274 et 283). – « Molto adoperossi questo zelante Prelato per riunire gli animi discordi de nobili et popolari che spesso venendo a fieri civili contrasti, se spargeva continuamente del sangue, etc., etc. »

M. Édouard Fournier, dont l’approbation m’est doublement précieuse, blâme la conduite de cet Évêque, qui ne devrait pas, dit-il, fuir devant les pestiférés, mais les secourir, comme Belzunce. – M. Fournier oublie que nous ne sommes pas encore au temps où les pestiférés étaient secourus. Azzolino lui-même n’a pas le droit de leur venir en aide. Le décret de Malerba est formel : « On isolera toute personne atteinte de la contagion, pour étouffer le fléau dans son germe. » – Que l’Évêque tende la main à Orso, et il sera, lui aussi, rayé du nombre des vivants, ce qui n’est pas la bonne façon d’exercer son devoir pastoral.

Quelques personnes n’estiment pas Orso et Cordelia assez dignes d’intérêt. L’outrage dont Cordelia est victime leur semble, de sa nature, plus jovial qu’attendrissant... À quoi je n’ai rien à répondre... – Et à leur avis, Orso ne fait rien d’assez grand pour expier son crime. – Je sais pourtant de fort honnêtes gens qui voudraient bien que quelque Orso fît de temps en temps pour notre patrie, ce que celui-là fait pour la sienne.

D’autres affectent de se méprendre sur le sentiment qui pousse Cordelia à secourir Orso. « – C’est de l’amour, disent-ils... et cela est monstrueux ! » – Point du tout !... c’est de la pitié... et cela est tout naturel ! – Quoi ! de la pitié seulement, cet empressement à le recueillir chez elle, pour assurer sa guérison ? » – Pas autre chose. – « Et quand elle empêche son frère de fuir par la chambre d’Orso... ce n’est pas de l’amour, cela ? » – Pas davantage, mais seulement la conséquence forcée de tout ce qu’elle a déjà fait pour expier son meurtre !... Voulez-vous qu’elle l’ouvre, cette porte, et qu’elle dise à Giugurta : « Le voilà, celui que tu veux égorger !... J’ai commencé !... Achève !... » – « Mais n’est-il pas horrible que pour sauver cet homme, elle expose son frère à une mort certaine ? » – Certaine... non !... possible seulement ; et, entre le péril probable de Giugurta et la mort assurée d’Orso, faites un choix pour elle, si vous l’osez !... Que l’alternative soit cruelle, – d’accord !... Aussi hésite-t-elle assez !... et Orso est bien près d’être sacrifié... quand Uberta, en entraînant le frère, dicte à la sœur son vrai devoir : – qui est de ne livrer, à aucun prix, la victime sans défense au bourreau sans pitié !

Mais enfin, tout cela n’est pas de l’amour. – C’est l’accomplissement résolu d’un acte de charité... – Rien de plus ! – L’amour n’apparaît même pas au début de la scène suivante. Le remords d’Orso ne lui gagne que son pardon. –Et ce n’est que lorsqu’il a sauvé à la fois Giugurta, les Proscrits et Sienne tout entière... que son dévouement arrache à Cordelia le cri d’amour qu’il a bien mérité !

Quelques spectateurs, admettant sans difficulté l’élan charitable de Cordelia, se réjouissent même de l’amour qui en résulte ; mais ils n’acceptent pas facilement la mère pardonnant au meurtrier de son fils. – C’est qu’ils oublient qu’Uberta est une fervente chrétienne, et que c’est pour elle un argument triomphant que ce cri de Cordelia : « – Ce fils que tu pleures... tu ne le reverras jamais... si tu ne sais pas d’abord pardonner comme lui ! »

Quant au dénouement, vous le trouverez ici, Monsieur, tel qu’il a été conçu et sans aucun des sacrifices que j’ai dû faire, avant la première représentation, aux défaillances d’un artiste malade.

Cette fin a paru trop sombre ; et l’on m’a conseillé de ramener tout le Peuple aux cris d’Orso : « – Pour qu’il eût, du moins, la consolation de rendre l’âme au milieu de la foule ! » – Serait-ce une consolation ?

D’autres, sans rien proposer, déclarent cette mort, dans l’isolement et l’abandon, un châtiment trop effroyable. – J’ai peur que ces personnes-là ne jugent trop de mes héros par elles-mêmes. – Orso et Cordelia ne sont pas des Athées de ce temps-ci... mais des Fidèles de ce temps-là !... qui n’en sont plus à se demander, avec Platon : « – Si ce n’est pas la Vie qui est la Mort, – et la Mort qui est la Vie ?... » – Ils ont le bonheur d’en être parfaitement sûrs. – Cette fin, qui leur ouvre le ciel, n’est donc pas le châtiment... c’est le salut. « – Quittons ce monde, dit Cordelia, où nous n’avons plus rien à faire... et viens dans la Patrie céleste... où l’on ne souffre pas !... où l’on ne hait pas !...où l’on aime !... » – Et Orso, résigné, hâte de ses vœux la commune délivrance ! – Mourir ainsi sous les voûtes sacrées, dans les bras l’un de l’autre, absous par l’Église, unis par elle... avec Dieu pour témoin... est-il une plus belle fin, pour deux âmes vraiment chrétiennes ?... – Le spectateur peut-il apprécier une telle mort sans s’identifier aux personnages qui la subissent ? – Et pour savoir si elle est cruelle ou non, doit-il la juger au point de vue de son Incrédulité, – et non point à celui de leur Croyance ?

D’autres Critiques, enfin !... Mais je n’en finirais pas à discuter toutes les objections qui me sont faites. – Jusqu’à la prononciation de mes noms Italiens !... – que l’on aurait mieux aimée vicieuse !

Aussi bien, le plus sage est-il de laisser ma pièce se défendre toute seule. – Car, ou ces objections ont leur force... et tous mes raisonnements n’y feront rien... ou elles sont sans valeur : – et, dès lors, elles tomberont d’elles-mêmes.

Je m’arrête donc... en me bornant à deux réflexions dernières :

Vous avez applaudi, Monsieur, aux efforts de mon style, pour être constamment à la hauteur du sujet... et ce suffrage me console de la sévérité de certaines gens, qui n’ont pas la même autorité que vous en telles matières.

Enfin vous avez déclaré que ma pièce ennuierait tous ceux : « – Qui ne savent ni sentir ni penser. »

Et c’est de tous vos éloges celui dont je suis le plus fier.

Agréez, Monsieur, l’expression de mes sentiments tout dévoués.

Victorien Sardou.

ACTE I

Un carrefour près de la rue Camollia. À gauche, premier plan, une, haute et large route qui mène à la porte Camollia : au-dessus, une ruelle bordée par une rampe vers la place, et de l’autre côté par des maisons. Du même côté, à l’avant-scène, une fontaine à vasque de pierre, et au deuxième plan un escalier par où l’on monte à la rue d’en haut. Au fond, autre route : une sorte de pont reliant deux rues. Sous la route, on aperçoit au delà, la rue Camollia, et tout au loin, les clochers et les tours de la ville. Toute la partie droite est occupée par le palais Saracini ; grande construction sévère, moitié brique moitié pierre, décorée çà et là de peintures religieuses à fresques. Les rares fenêtres sont toutes garnies de barreaux de fer. Le couronnement se découpe en créneaux. Les portes sont murées, ou closes par des grillages énormes. Une grande fenêtre à trois baies occupe le pan coupé au deuxième plan à la hauteur d’un premier étage ; elle est également garnie de grilles en fer et ouvre sur une sorte de balcon, pris dans l’épaisseur du mur, à rampe de fer très simple et très solide. Au-delà du pan coupé, la grande tour du palais, percée de rares ouvertures, se perd dans la frise. Au premier plan, une voûte se fermant à volonté par une herse de fer. L’action commence au coucher du soleil.

Scène première

BRAGUELLA, LE PISAN, LE LUCQUOIS, LE BOLONAIS, LE PÉROUSIEN, LE FLORENTIN, DEUX MARCHANDS, FEMMES DE SIENNE, BOURGEOIS, ENFANTS, ARTISANS

La charrette du Bolonais, attelée de bœufs et chargée de ballots de marchandises, est arrêtée sur la droite de la place. Il est assis sur ses paquets, et frotte un oignon sur son pain : un enfant à l’arrière de la charrette, les jambes pendantes. En tête, près des bœufs, le conducteur avec son aiguillon. Le Florentin, assis sur la margelle de la vasque, sa valise près de lui, prend également son repas. Deux autres marchands, interrompant le leur, prêtent l’oreille vers la gauche, où l’on entend les détonations des bombardes, très au loin. Braguella descend par l’escalier de gauche et leur apporte une jarre, où chacun puise. Dans la rue haute, des femmes écoutent le combat, sur le pas des portes. Au fond, sous la voûte, bourgeois, femmes, enfants prêtant également l’oreille et s’agitant à chaque détonation.

LE BOLONAIS.

Tenez !... entendez-vous la bataille ?...

BRAGUELLA, déposant sa jarre à terre.

Ah ! bien, maintenant... si les bombardes s’en mêlent !...

LE LUCQUOIS, arrivant par le fond, avec un ballot de marchandises.

Eh ! là-bas ! compères !... c’est donc vrai qu’on se bat sur la route de Florence ?...

BRAGUELLA.

Vous n’entendez pas ?

Il remonte pour écouter.

LE LUCQUOIS, jetant son ballot à terre.

Et qui se bat ?...

LE FLORENTIN, haussant l’épaule.

Les Siennois !...

LE LUCQUOIS.

Et contre qui ?

LE BOLONAIS, railleur, continuant son repas.

Contre les Siennois donc ! belle demande...

LE LUCQUOIS, puisant à la jarre.

Entre eux !... toujours !... – Imbécile de peuple, va !... J’arrive de Lucques pour le grand marché de demain, et je n’ai pas plus tôt débouclé mon ballot, que leur damnée musique me force à plier bagage !...

LE FLORENTIN.

Nous en sommes tous là !...

LE LUCQUOIS, montrant le poing aux clochers du fond.

Si on m’y rattrape dans leur ville du diable !...

LE PISAN, arrivant par la voûte de droite avec deux seaux à la main.

Et moi donc !... le temps de donner à boire à mes mules et je retourne à Pise plus vite que je ne suis venu !

Il remplit ses seaux à la fontaine.

LE PÉROUSIEN, en paysan, sur la margelle de la rue haute à gauche.

Dites donc, vous autres !... il sera beau le marché de demain !... pour la grande fête !

TOUS, haussant l’épaule.

Oui !...

LE PISAN.

Il va bien, à présent, leur fameux commerce !...

Le Pérousien descend par l’escalier. Détonations très lointaines. Le Lucquois s’assied au milieu près de la charrette, sur son ballot.

LE BOLONAIS, riant.

Tenez ! tenez ! s’arrangent-ils ?

Rires des marchands.

BRAGUELLA.

Ça vous fait rire, vous, des fils de la même ville qui se déchirent comme ça ?...

LE BOLONAIS.

Tiens !... Toutes les fois que nous nous sommes battus entre nous, à Bologne, on s’est donc lamenté ici sur notre compte ?

LE PÉROUSIEN, qui est descendu et qui puise à la jarre.

Il a raison le Bolonais !... – De jolis voisins, vos Siennois !

LE LUCQUOIS.

Jaloux !... ingrats !...

LE FLORENTIN.

« Plus vaniteux, dit le Dante, que les Français eux-mêmes !... »

LE BOLONAIS.

Oui... à les entendre il n’y a que leur lainage !...

LE PISAN.

Oui, oui, qu’ils se mangent !... Pendant ce temps-là, ils ne fabriquent plus, et nos draps se vendent !...

LES MARCHANDS, riant.

Voilà !...

Scène II

BRAGUELLA, LE PISAN, LE LUCQUOIS, LE BOLONAIS, LE PÉROUSIEN, LE FLORENTIN, DEUX MARCHANDS, FEMMES DE SIENNE, BOURGEOIS, ENFANTS, ARTISANS, LE LOMBARD

Le Lombard arrive par la voûte de gauche.

BRAGUELLA.

Ah ! c’est le changeur ! – Vous arrivez de Florence, Lombard ?

LE LOMBARD.

Oui, et je vais à Rome !

LE PISAN.

Le César Romain se marie donc là-bas ?...

LE LOMBARD.

Pour la quatrième fois !... et le Pape renonce décidément à Avignon !...

LE PISAN.

Je crois bien ! – Lui et l’Empereur, ils s’entendent tous deux !

LE FLORENTIN, aidant le Lombard à déposer sa sacoche.

Et vous n’êtes pas tombé en pleine bataille, avec votre argent ?...

LE LOMBARD.

Ils ne m’ont pris que mon cheval à Poggibonzi !

LE BOLONAIS.

Où se bat-on ?...

Mouvement de tous les Siennois, pour descendre et écouter.

LE LOMBARD, assis sur la margelle de la fontaine, pour souffler.

Vers la Fontaine des Boucs !...

BRAGUELLA.

Saint Georges !... ça se rapproche !...

LE LUCQUOIS.

En somme, qu’est-ce que c’est que cette affaire-là ?

Tout le monde prête l’oreille.

LE LOMBARD.

Ce sont les proscrits Guelfes de Sienne qui reviennent en force, avec des aventuriers allemands de la compagnie du capitaine Lando, qui leur ont fourni de grosses bombardes ! – La seigneurie de Sienne a dépêché son monde pour garantir la ville ; et on s’égorge tout doucement, entre parents et amis !...

LE FLORENTIN.

Et leurs chefs ?...

LE LOMBARD.

Trois ou quatre qui commandent !... mais celui qui mène tout est un nommé Orso...

BRAGUELLA.

Ah ! bien, si tous les autres le valent, celui-là !... ils ne seront pas longs à entrer !

LE PISAN.

Tu le connais ?

BRAGUELLA.

Orso ! – Je crois bien !... – C’est le fils de Scevola Savagnano !

LE LUCQUOIS.

Le cardeur de laine ?...

BRAGUELLA.

Juste ! – Orso lui a succédé dans son commerce... et là-haut était leur maison... rasée depuis qu’on l’a proscrit !...

LE PISAN.

Pourquoi proscrit ?

TOUS.

Oui... pourquoi ?

BRAGUELLA.

Oh ! une affaire du diable ! – C’est cette fenêtre-là, tenez, qui en est cause...

Il désigne la grande fenêtre du palais Saracini.

LES MARCHANDS, regardant.

Celle-là ?...

BRAGUELLA.

Voici comment ! – Vous saurez d’abord qu’Orso est un grand beau garçon, solide, bien découplé... en ce temps-là, de la plus belle humeur qui fût au monde, et pour la force ou l’adresse, sans rival dans toute la jeunesse de la ville ! – Aussi aux élections de la Saint-Martin, de l’autre année, fut-il nommé gonfalonier de sa Contrade.

LE LOMBARD.

Sa Contrade ?

Canonnade lointaine de temps en temps.

BRAGUELLA.

Oui ! – La ville n’a pas seulement ses trois quartiers ; – ses Tiers, comme nous disons : – Tiers de Saint-Martin, Tiers de la Cité, Tiers de Camollia, où nous sommes !... Elle est aussi divisée en seize Contrades ou petits cantons, et les artisans de chaque Contrade forment une compagnie, qui, les jours d’élections, de fêtes ou de combats, marche en armes, avec sa bannière...

LE LOMBARD.

Bien !

BRAGUELLA.

Toutes ces Contrades, quoique d’artisans, n’ont pas la même opinion. Les unes, des arts mineurs, sont Guelfes et tiennent pour le gouvernement populaire. – Les autres, des arts majeurs, sont Gibelines et tiennent pour la noblesse ! – Or, tous les ans, de la Visitation à la Saint-Pierre, on fait ici, comme vous savez, des courses de chevaux sur la grande place, où chaque Contrade a son cheval, monté par un cavalier de son choix ! – Il advint que l’an passé, le prix fut gagné par le cheval de la Contrade du Dragon, qui est Guelfe... et que le cavalier vainqueur fut précisément ce même Orso qui nous occupe !...

LE PISAN.

Bon !...

BRAGUELLA.

L’usage veut... quand la foule a bien acclamé et fleuri le cavalier vainqueur, que toutes les Contrades, la victorieuse en tête, aillent à Sainte-Marie de Provenzano, rendre grâce à la Patronne de la ville !... – Orso, guidant le cortège, débouche, à la nuit, sur cette place, et avise, à la lueur des torches, deux femmes qui, de cette fenêtre, contemplent le défilé ! – Sans prendre garde que ce palais est celui des Saracini, les plus nobles des nobles et les plus Gibelins des Gibelins de la ville ! et que l’une de ces femmes est ralliera Cordelia, qui vit là, entre ses deux frères, Giugurta et Ercole... Orso détache une des couronnes de son bras et la jette à Cordelia. Mais celle-ci qui, d’un Guelfe croit la galanterie dérisoire, saisit la couronne au vol, et la lui relance en plein visage, avec ces mots : « Des fleurs à cet homme ? – Il ne lui fallait que des chardons ! » faisant allusion par là à son métier de cardeur de laine ! – Bondissant sous l’injure, Orso et toute sa Contrade vocifèrent : « À mort la Gibeline, meurent les Saracini !... » Cordelia disparaît ; et il est temps... car déjà les vitraux du palais volent en éclats ! – Cependant les autres Contrades envahissent la place, se poussent, s’entassent et crient, suivant leurs factions !... puis aux cris succèdent les menaces, les bourrades, les torches qu’on se jette à la tête, les traits d’arbalète qui volent, et enfin les couteaux qu’on dégaine !... – Si bien que le défilé tourne en combat, la fête en massacre ! – Et tout ça pourquoi, bonté divine ?... Pour des fleurs jetées à une femme !...

LE FLORENTIN.

Toujours une femme, compère, à l’origine de toutes nos discordes !...

LE PISAN.

Toute l’Italie en est là.

TOUS.

Oui.

BRAGUELLA.

Oui, mais dans toute l’Italie, il n’y a jamais que deux tranches, – Guelfes ou Gibelins. – Tandis que chez nous il y en a trois !

LES MARCHANDS.

Trois !

BRAGUELLA.

Le Mont des Nobles ! – Gibelins ! – le Mont du Peuple, Guelfes, et entre les deux, le Mont des Marchands, autrement dit des riches, autrement dit des gras ! – Guelfes et Gibelins flottants, suivant l’intérêt du moment ! – Or au temps dont je parle, c’est-à-dire le deux septembre de l’an passé, le pouvoir était aux mains des Marchands ou des Douze, qui depuis nombre d’années, avaient supplanté celui des Nobles ou des Neuf ! – La bataille éclate, les Gibelins l’emportent : suppression des Douze et installation des Treize, tous Nobles ! – Mais le vingt-quatre dudit mois, nouveau combat : expulsion des Treize, réinstallation de nouveaux Douze ; quatre des anciens, cinq du peuple, trois des Neuf !... – Mais le quinze décembre, autre bataille... Expulsion des Douze, et installation des Quinze... heureuse combinaison des Neuf et des Douze ! – Mais le...

TOUS, protestant.

Oh !...

BRAGUELLA.

Oui, restons-en là ! – Bref, au moment où nous sommes, le parti régnant est celui des Nobles, autrement dit des nouveaux Neuf !... lesquels ont, depuis un an, proscrit nombre de Guelfes, Orso en tête ! – Seulement, à la façon dont le combat se rapproche... le gouvernement des Neuf pourrait bien être remplacé ce soir par celui des Dix-sept ou des Vingt-et-un, ou de tout autre nombre dont on n’a pas encore essayé la vertu !...

Les marchands font leurs apprêts de départ, pendant tout ce qui suit.

LE LOMBARD, reprenant son bâton.

Les proscrits m’ont paru en force !...

LE LUCQUOIS.

Pour peu qu’ils aient avec eux tous leurs amis de Bologne et de Pérouse !...

LE PISAN, dans ses dents.

Oh ! ça !... si ces mauvais Guelfes de Pérousiens s’en mêlent...

LE PÉROUSIEN.

Eh ! doucement, l’homme ! – Je suis de Pérouse, moi, qui vaut bien Pise !...

LE FLORENTIN, railleur.

Surtout depuis le port de Télamone !...

LE PISAN, au Florentin.

Oui, une belle infamie de vous autres Florentins !...

LE FLORENTIN.

Ne fallait-il pas accepter votre impôt au mépris des traités ?

LE BOLONAIS, riant.

Le fait est que ça...

LE PISAN, furieux, se retournant vers lui.

Tu jappes, loi, mauvais petit chien du Pape !

LE BOLONAIS, debout sur sa charrette.

Le petit chien te mordra les côtes, vil Gibelin de Pisan.

LE PISAN.

Toi !... Essaye donc.

BRAGUELLA, sauvant sa jarre.

Eh ! gare à la boisson !

LE LUCQUOIS, au Pisan.

Laisse donc !... Un Bolonais !

LE BOLONAIS.

Un Bolonais vaut mieux qu’un Lucquois comme toi, esclave !

LE LUCQUOIS, jetant son ballot et s’élançant sur la charrette.

Esclave !

On le contient.

LE BOLONAIS, tirant son couteau.

Oui, esclave !... Vous n’êtes bons, vous autres Lucquois, qu’à laver la vaisselle des Pisans.

LE LUCQUOIS et LE PISAN, prêts à prendre la charrette d’assaut.

Racaille de Gibelins !...

LE FLORENTIN et LE PÉROUSIEN, prêts à secourir le Bolonais.

Canaille Guelfe !...

Au moment où ils vont en venir aux couteaux, coup de canon plus rapproché.

BRAGUELLA, sous la voûte.

Ça chauffe ! – On va fermer les portes !

TOUS, rengainant.

Les portes ! Oui ! oui ! Partons !

LE PISAN, montrant le poing.

Mais nous nous retrouverons !

LE BOLONAIS, entraînant ses bœufs, LE FLORENTIN et LE LUCQUOIS, se menaçant.

Sois tranquille !...

Tous détalent vivement avec leurs ballots par le fond et par la droite.

BRAGUELLA, mettant une de ses jarres sur son épaule.

Et voilà l’amitié qui règne depuis les Alpes jusqu’à la Sicile !...

Sons de trompettes au fond.

Scène III

GIUGURTA, LODRISIO, ERCOLE, TOLOMEI, SOZZINI, PORCIA, FEMMES, BOURGEOIS, ARTISANS

Giugurta entre par la voûte de gauche, à cheval, couvert de poussière, et dans tout le désordre d’un combat. Sozzini et trois hommes avec lui. Lodrisio et Tolomei, en tenue de combat aussi, paraissent au fond, où on sonne l’appel, dans la rue Camollia. Ercole sur la voûte. Partout dans les rues hautes et basses, groupes inquiets, de femmes surtout, se demandant les nouvelles.

LODRISIO, à Tolomei.

Giugurta !

GIUGURTA, à Lodrisio, vivement.

Allons donc, pour Dieu ! Allons donc ! Mes renforts, mes renforts !

LODRISIO.

Oui, oui ! On sonne partout l’appel !...

Appels de trompettes tout au loin.

GIUGURTA, sautant à terre, bas à Lodrisio.

On ferme les portes et Salimbeni me remplace !

Haut, à Ercole.

Du monde, frère, du monde ; vite aux murailles !

ERCOLE, sur la voûte, au fond.

Allons, dépêchons là-bas, dépêchons !

GIUGURTA, à un soldat.

Emmène ce cheval dont je n’ai que faire au rempart.

À Sozzini, lui remettant le tronçon d’épée brisée qu’il tient à la main.

Dis à Andreino de me choisir une autre épée solide, et à sa mère, Uberta, de venir me parler tout de suite !

Le soldat emmène le cheval par le fond ; Sozzini sort par la voûte de droite. On sonne de nouveau.

PORCIA, aux femmes, effrayée.

Ah ! c’est l’appel des Contrades !

Grande agitation. À Giugurta.

Seigneur Consul, est-ce qu’on va faire battre nos hommes ?

GIURGURTA, brutalement.

Si tu le permets !

TOUTES, se lamentant ; agitation dans les groupes, murmures.

Ah !... Madone !

Pendant ce qui suit, on voit au fond les soldats de la Contrade arriver à l’appel, en armes, un à un.

GIUGURTA.

Par l’enfer !... qui parle ?...

Silence ; on recule. À Ercole.

Eh bien ?...

ERCOLE, sur la voûte, au fond.

On sonne, tu vois ; mais ils viennent lentement.

GIUGURTA, débouclant son armure pour respirer.

Où se réunit cette Contrade ?...

LODRISIO.

Ici !

Baissant la voix.

Mais celle du Dragon, celle d’Orso !... Prenons garde !

TOLOMEI, de même.

Bah ! tout le côté droit de la rue est Gibelin !

LODRISIO, de même.

Oui, mais tout le côté gauche est Guelfe !...

GIUGURTA, tout haut.

Qui est gonfalonier ?

PORCIA, et autres femmes au fond.

Peravolti !

GIUGURTA, haut.

Qui loge ?

BRAGUELLA, désignant la ruelle à gauche, en haut.

Là-haut !

GIUGURTA, remontant, et à voix très haute, à l’adresse de Peravolti.

Eh bien, je laisse à Peravolti le temps de dire cinq Ave, avant de nous montrer là-bas son gonfalon ! – Au sixième Ave, il sera pendu sous la voûte !

Mouvement des groupes. Ercole s’élance vivement dans cette direction, tandis que Lodrisio va rejoindre au fond les Contrades qui arrivent.

Et que les femmes se taisent, ou je leur donne de quoi gémir toute leur vie !...

Les groupes intimidés s’éloignent. Grand silence. Appels au fond et tout au loin. Les soldais de la Contrade arrivent dans la rue, au delà de la voûte, peu à peu. Revenant au banc de pierre où il tombe assis.

Cinq heures de bataille au grand soleil, – la soif m’étrangle !... – Braguella !...

BRAGUELLA, venant à lui, avec une bouteille de cuir.

Seigneur Consul !...

GIUGURTA, prenant la bouteille.

Donne !

BRAGUELLA, tandis qu’il boit, à demi-voix, avec insinuation.

Alors, c’est donc une défaite ?...

GIUGURTA, violemment, se levant et lui rendant la bouteille.

Qui t’a dit cela, brute ?...

Il traverse et va à la fontaine, ôte ses gantelets qu’il pose sur la margelle, et se jette de l’eau sur le visage.

BRAGUELLA, à lui-même, se dérobant à droite.

C’est une défaite !...

Scène IV

GIUGURTA, UBERTA, LODRISIO, TOLOMEI, ERCOLE au fond, sous la voûte, BRAGUELLA, PORCIA, dans les groupes, CONTRADES

Silence. Le jour commence à baisser. Appels de plus en plus lointains, détonations de temps en temps, sons de cloches sonnant le tocsin.

UBERTA, entrée par la voûte de droite, s’adressent à Lodrisio et Sozzini au fond.

Giugurta, où est-il ?

Lodrisio d’un geste lui montre Giugurta à la fontaine. Elle descend à lui.

UBERTA.

Ah ! Dieu ! Dans quel état te voilà !... Entre du moins au logis !...

GIUGURTA, de même, se redressant, à demi-voix.

J’ai bien le temps ! – Ma sœur est au palais ?

UBERTA.

Non ! Voyant le combat se rapprocher, elle est allée à Sainte-Marie de la Neige prier pour vous !

GIUGURTA, descendant et la prenant à part, après s’être assuré que personne ne peut l’entendre.

Eh bien ! va retrouver Cordelia à l’église, car il ne faut pas qu’elle rentre au palais !

UBERTA, de même, inquiète.

Ah !

GIUGURTA, de même.

Prends ses bijoux, l’argent, tout objet précieux, vivement, et réfugiez-vous au Campo, dans la Seigneurie !...

UBERTA, de même, baissant la voix.

Cela va mal ?

GIUGURTA, de même, il la fait encore descendre.

Oui ! tais-toi ! – Ils nous ont refoulés dans les murs, et nous laissent un moment de répit ; mais pour préparer l’attaque du rempart. Ercole a décidé la Seigneurie à faire appel aux Contrades !... La moitié ne viendra pas, et l’autre marchera comme un chien qu’on fouette !... Et si la porte Camollia n’est pas aux proscrits dans une heure !...

UBERTA, douloureusement.

Grand Dieu ! quel désastre !...

GIUGURTA.

Mais alors la bataille de rues, où, grâce à nos tours, nous serons les plus forts !... Seulement, point de femmes dans les maisons !...

UBERTA.

Non ! non ! fie-toi à moi !

En ce moment, Peravolti portant le gonfalon paraît au fond sur la voûte, conduit par Ercole. Agitation des groupes pour les voir passer.

ERCOLE à Giugurta, d’en haut.

Voilà !

GIUGURTA à Ercole.

C’est bien...

À Uberta.

Maintenant je repars...

UBERTA, rattachant son colletin.

Et qui les commande, ces maudits ?

GIUGURTA.

Ce batteur de laine, dont j’ai fait raser le toit ! – Orso Savagnano.

UBERTA, agenouillée pour rattacher les boucles de ses jambières.

Le fils de mon amie, Cristofana, que tout petit j’ai tant de fois porté dans mes bras !...

GIUGURTA.

Que ne l’as-tu étranglé ?

UBERTA.

Ah ! sa pauvre mère a bien fait de mourir ! – Si elle voyait cela !...

GIUGURTA.

Et ton fils à toi, où est-il, avec l’épée que j’attends ?...

Scène V

GIUGURTA, UBERTA, LODRISIO, TOLOMEI, ERCOLE, BRAGUELLA, PORCIA, CONTRADES, ANDREINO, avec une large épée de rempart

ANDREINO.

Voilà, seigneur, voilà !

GIUGURTA, prenant l’arme et la pesant avec complaisance.

Bon, cela ! – Voici la mienne ! Mais la tienne ?

UBERTA, effrayée.

La sienne ?

GIUGURTA.

Sans doute ! – Va-t-il rester là à tenir tes fuseaux... quand on sonne l’appel ?

UBERTA.

L’emmener aussi !... lui ! lui !... mon Andreino ?

GIUGURTA, l’interrompant.

Eh bien, n’est-il pas de sa Contrade ?

ANDREINO, se redressant.

Si j’en suis !...

GIUGURTA.

Alors, tes armes, et en route !

Il remonte pour parler à Lodrisio.

ANDREINO, à sa mère, tout joyeux.

Quand je te le disais ! Tu vois bien, mère, que je suis assez grand pour me battre !

Il rentre, en courant, sous la voûte.

UBERTA, dans le plus grand trouble.

Se battre ! lui ! cet enfant !... Allons, c’est de la folie !... Tu ne vas pas l’emmener se battre ?

GIUGURTA.

Andreino !... Pourquoi non, puisqu’il ne demande pas mieux ?

UBERTA.

Ah ! je crois bien !... À cet âge, connaît-on le danger ?... Il s’en amuse !

GIUGURTA, allant à la fontaine reprendre ses gantelets.

Allons ! nourrice ! Tu sais bien quand sonne l’appel des Contrades que ce n’est pas à l’un de mes hommes à s’y dérober ?...

UBERTA, le suivant.

Un homme ! bien ! mais lui ! lui, enfin, cet enfant !... voyons !...

GIUGURTA.

Enfant, soit ! Je te le prends enfant, je te le rendrai homme !

UBERTA.

Ou mort !

GIUGURTA.

Ou mort ! Mieux vaut un brave sous terre qu’un lâche dessus !

Il va pour remonter.

UBERTA, épouvantée.

Sous terre, mon Andreino !

Se jetant devant lui.

Giugurta !... ne fais pas cela ! ne l’emmène pas encore ! je t’en conjure !... Pas si vite ! veux-tu ? Pas cette fois encore ! Pas cette fois !... n’est-ce pas ?

GIUGURTA, impatienté.

Allons !

UBERTA, lui barrant le chemin.

Pas encore ! je t’en supplie !... J’ai peur... Tu sais !... une mère ! ne raisonne guère !... Quelque chose me dit... je sens là... que s’il part avec toi, c’est fait de lui !... c’est fini !... Il ne reviendra plus !... Mon Andreino !... Je ne le reverrai pas !

GIUGURTA, de même, voulant toujours remonter.

Ah !

UBERTA, même jeu.

Mais pas ce soir, enfin ! Qu’est-ce que cela te fait, voyons ? Demain, tiens !... demain si tu veux ! – On se battra encore demain... j’aurai le temps de m’y faire cette nuit !... de m’y préparer... de !...

Fondant en lames.

Oh ! je sais bien que c’est lâche, que c’est mal, ce que je dis là !... Mais c’est plus fort que moi !... pardonne-moi ! Je ne peux pas !... J’ai peur pour lui ! – J’ai trop peur !

Elle tombe à ses pieds.

GIUGURTA, à demi-voix, penché sur elle.

Et c’est toi, la nourrice des Saracini ; toi, l’une des nôtres, qui vas donner à ces femmes l’exemple de la défaillance et des larmes ?...

UBERTA, se relevant.

Ah ! non ! non !... Tu as raison ! c’est vrai ! C’est indigne à moi !...

GIUGURTA.

Eh bien ! alors ?

UBERTA.

Ah ! s’il le faut ! prends-le donc...

Se jetant à son cou.

Mais rends-le moi !

GIUGURTA, ému.

Oui, oui, je te le rendrai... Allons, embrasse-moi, voyons !... et du courage !

ANDREINO, accourant armé, gaiement.

Me voilà ! seigneur !...

Il s’arrête, saisi, en voyant sa mère en larmes.

GIUGURTA, lui montrant sa mère.

Embrasse ta mère !

Il le jette dans les bras d’Uberta qui en sanglotant l’embrasse comme une folle. Détonation plus proche. Au coup, la douleur d’Uberta redouble, et elle reprend dans ses bras l’enfant pour l’embrasser de nouveau, en l’entraînant à droite, où elle tombe assise, l’enfant à ses genoux.

UBERTA, sanglotant.

Encore !... Ah ! mon Dieu ! encore ! toujours !... Si c’était la dernière fois !

Détonations plus fortes.

GIUGURTA, se tournant vers le fond.

Allons ! voici l’attaque ! – Y sommes-nous, là-bas ?

ERCOLE et LODRISIO, du fond.

Oui !

GIUGURTA.

Alors, en avant !

Les clairons sonnent, les tambours battent et les Contrades en armes s’ébranlent au fond et défilent dans la rue Camollia en chantant leur chant de guerre.

CHŒUR.

Au vent déployez la bannière ;

Battez tambours, sonnez clairons !

Dieu des combats, Dieu de la guer

Prêts à mourir, nous t’implorons

Pour nous, prends en main ton tonnerre,

Et sur nos pas sème l’effroi.

Je ne crains personne sur terre,

Puisque mon Dieu marche avec moi !

Les vieillards, les femmes et les enfants, sur le pont, aux fenêtres, et de tous côtés se précipitent pour les voir. Giugurta, après avoir suivi les Contrades du regard, pour s’assurer de leur nombre, remonte pour les rejoindre, en criant à Andreino.

GIUGURTA.

Allons, Andreino !

Et il disparaît avec eux. Andreino s’arrache aux bras d’Uberta pour le suivre, et court au fond, puis revient en courant vers elle, lui prend la tête à deux mains, l’embrasse ardemment et se sauve.

Scène VI

UBERTA, LES FEMMES

Silence d’un moment, pendant lequel on n’entend que le tocsin lointain, le bruit du combat et le chant des Contrades qui s’éloignent.

UBERTA, assise, la tête entre ses mains.

J’aurais dû le cacher !... C’était si facile ! Il ne me l’aurait pas pris !... Mais est-ce que j’ai pensé à cela, stupide que je suis ?...

Les femmes vont et viennent, inquiètes, sur la place où l’ombre grandit. Sons de clairons et de tambours par bouffées.

Seigneur !... Des gens qui se connaissent tous... et qui, tout enfants, jouaient ensemble sur cette place !... Et tout cela se déchire, quand il serait si facile de s’entendre !... Ô brutes ! brutes que ces hommes !...

Se levant.

Et Dieu ! qu’est-ce qu’il fait, Dieu ?... Où est-il... Dieu !... pour souffrir de telles choses ?... Son soleil disparaît, ses étoiles s’allument comme tous les soirs !... Qu’est-ce que ça lui fait, ce qui se passe ?... Il nous méprise trop, et il a bien raison !...

Détonation : exaltée.

Et ça ! tenez !... quelle horreur !... Ça tue quelqu’un, ça !... Mon Andreino ! peut-être !... Et parce que je n’ai pas su le garder, le défendre !... Et je me plains !... Tu te plains, c’est bien fait ! C’est ta faute ! c’est toi qui l’as voulu !... c’est toi qui l’as tué !... toi... oui, toi seule ! entends-tu !... Misérable femme ! Vieille folle ! exécrable mère !...

Autre détonation Retombant, en pleurant à genoux, près de la fontaine.

Ô Seigneur Dieu ! Dieu bon ! Dieu grand ! Dieu juste !... Je suis seule et je n’ai que lui ! Laisse-le-moi...

On voit au fond, dans la rue Camollia, confusément, dans l’ombre, et à la lueur rougeâtre des torches, un chariot traîné par des bœufs, et tout chargé de morts. Les bourgeois et les femmes s’agenouillent à sa rue.

PORCIA, effrayée.

Oh !... voyez !...

Elle entraîne d’autres femmes de ce côté, et on entend dans la rue une ou deux voix de femmes poussant des cris déchirants.

UBERTA redresse la tête à ces cris, voit le chariot qui disparaît à droite, au fond, et s’élance.

Ah !... s’il était là !... Laissez-moi passer ! laissez-moi !...

Elle écarte tout le monde et disparaît un moment dans la rue du fond. Le bruit du combat se rapproche de plus en plus. Au même instant, avec de grandes clameurs, du côté où l’on se bat, la voûte de gauche se remplit de Gibelins qui battent en retraite, à reculons, se tenant en défense vers le dehors.

Scène VII

ARCHERS GIBELINS, FEMMES, BOURGEOIS, puis UBERTA

COMBATTANTS, sortis de la voûte et montant vivement l’escalier de gauche, avec leurs arbalètes, en bousculant tout.

Place donc ! place !

AUTRES ARCHERS, refluant jusqu’au milieu de la scène, pour charger leurs armes de trait.

Hors d’ici, les femmes !...

D’autres traversent en courant et gagnent la voûte du fond, conduits par un chef qui se fait place brutalement.

PORCIA.

Ils viennent donc ?

UN ARCHER, qui traverse en courant.

Oui ! La porte est prise !...

TOUS, épouvantés.

La porte est prise !

Les femmes se dispersent, en poussant des cris d’effroi. Les arbalétriers s’élancent sous la voûte, tandis que d’autres rentrent en scène pour charger à leur tour. Grande agitation en haut et dans la rue Camollia ; les gens courent, vont et viennent comme des fous : les femmes s’appelant, appelant leurs enfants, leurs maris. On ferme les volets, les grilles. Tumulte, désordre. Le bruit des clairons, des tambours et du combat se rapproche toujours, quoique lointain encore.

UBERTA, redescendant, rassurée.

Il n’y est pas !

Elle va pour courir sous la voûte de gauche.

UN ARCHER, l’arrêtant.

Où vas-tu, toi ?

UBERTA, voulant se dégager.

Mon fils !...

L’ARCHER.

Eh ! au diable ton fils et toi !... hors de là !...

Il la rejette violemment sur la gauche, d’où elle épie anxieusement le moyen de passer malgré eux.

Scène VIII

AUTRES COMBATTANTS, puis ERGOLE, TOLOMEI, SOZZINI

Une masse de Gibelins envahit la scène par les deux voûtes de gauche et du fond, et par la rue haute, dans tout le désordre d’une déroute, vociférant ; – un blessé tombe sous la voûte du fond, où un moine l’assiste.

GIBELINS.

Sauve qui peut !... Au Campo !... Trahison ! trahison !...

Les uns jettent leurs armes, et se sauvent à toute bride, malgré les efforts des autres pour les retenir ; d’autres, blessés, tombent assis, épuisés ; d’autres se précipitent à la fontaine, et boivent avidement.

UBERTA, de l’un à l’autre, courant.

Andreino ! Andreino !...

ERCOLE, entrant par la voûte, furieux, avec Tolomei et Sozzini.

Vile ! vile engeance ! Lâcher pied de la sorte !...

Il saisit un des fuyards et le jette à terre violemment.

UBERTA, sautant sur lui.

Ercole ! – Mon fils ?

Ercole se dégage, sans rien dire et sans lui répondre.

UBERTA, épouvantée, à Tolomei, même jeu.

Mon fils ?...

TOLOMEI, se dégageant.

Ah ! pauvre femme !...

UBERTA, poussant un cri terrible.

Tué !... Ah ! bourreaux ! Ils me l’ont tué !

Elle s’élance sous la voûte et disparaît en criant tant qu’on peut l’entendre.

Andreino !... mon fils !... mon enfant ! mon enfant !...

Sozzini monte sur la rue haute avec des gens armés de haches, et pendant ce qui suit frappe à coups redoublés sur la voûte. D’autres Gibelins entassent en toute hâte des madriers et d’énormes pierres sous la voûte du fond, pour en interdire le passage.

ERCOLE, aux Contrades dispersés, effarés, dans les coins ou à terre vers la droite.

Lâches que vous êtes ! – Un enfant se fait tuer, et vous jetez vos armes !

UNE VOIX.

Nous sommes trahis !

GRAND NOMBRE DE VOIX.

Oui... trahison ! Trahison !...

ERCOLE, hors de lui et marchant sur eux.

Il n’y a de trahison que la vôtre !... Misérables !

Murmures.

UNE VOIX.

Vive Guelfes !

LES FUYARDS, disparaissant sur la voûte de droite.

Vive Guelfes !

ERCOLE, à ceux qui tiennent bon.

Laissons cette canaille !... Et en avant, nous autres !...

TOLOMEI.

En avant !...

Ils vont pour retourner au combat.

PICCOLOMINI, entrant par la droite, suivi d’autres Gibelins en retraite.

Trop tard !... les voilà !... Giugurta se rabat sur le Campo.

CRIS au fond, dans les rues voisines.

Les voilà ! les voilà !...

ERCOLE.

Aux rues ! donc ! et aux tours ! Et taillons-leur une rude besogne !...

Aux Gibelins, leur montrant la voûte de droite.

Par là, vous autres, vivement, et tenez bon !

Il gravit l’escalier de gauche, tandis que Ercole, Piccolomini et leurs hommes disparaissent par la voûte de droite, et, arrivé en haut, crie à Sozzini.

Est-ce fait, Enea ?

SOZZINI.

Oui !...

ERCOLE, debout sur la margelle de la rue haute, à pleine voix.

Allez !...

La herse de droite s’abaisse fermant la voûte de droite. Au fond, une portion du parapet et de la voûte occupée par Sozzini s’écroule sous un dernier coup de hache, couvrant et obstruant de ses débris les madriers et les pierres entassées sous la voûte. Tous les Gibelins disparaissent à la fois, Ercole, le dernier : et la scène reste vide, muette, sombre. Une seule lumière vague éclaire faiblement la grande fenêtre du palais.

Scène IX

ARCHERS GUELFES, puis MALERBA, SPLENDIANO, UGONE, SGARLONE, ZANINO, BUONOCORSO, SOLDATS GUELFES de toutes armes et ORSO

Trompettes guelfes plus rapprochées. Deux archers guelfes paraissent sous la voûte de gauche, rasant les murs en éclaireurs, et avec précaution se hasardent sur la place, observent, font signe à d’autres qui les ont suivis, et toujours rasant les murs, font le tour de la place. Les autres archers suivent de même et peu à peu garnissent la place en nombre, blottis dans tous les angles, derrière tout ce qui peut leur servir d’abri, et prêts è tirer. Malerba, Scarlone et Buonocorso paraissent alors sous la route, et toujours en silence, prennent connaissance des lieux, tandis que quelques archers commencent à ramper sur l’escalier et à escalader les murs de la voûte de gauche. Pendant tout ce temps, les tambours Guelfes roulant sourdement un pas de charge, et les sonneries de trompettes de plus en plus précipitées, annoncent l’arrivée du gros des troupes. Puis tout à coup la bataille éclate dans la rue Camollia, au fond, par une canonnade furieuse et des cris de toutes sortes. Une masse de Guelfes conduits par Splendiano attaque la rue haute. À travers les poutres qui obstruent la voûte du fond, on entrevoit un combat acharné. Puis ce fond s’éclaire, le feu étant mis aux poutres, et les combattants s’agitent dans la flamme rouge. De tous côtés les fanfares éclatent furieuses, les tambours battent avec rage. L’artillerie tonne. On entend les cris des chefs : Saint-Georges ! Saint-Georges ! – Notre-Dame ! Notre-Dame ! Une masse d’hommes tout cuirassés envahit la place par la voûte, Ugone en tête, et va pour attaquer en courant la voûte du fond, quand au milieu des poutres enflammées, les enjambant, les dispersant à coups de hache, paraît, suivi de tous les siens, Orso, qui s’élance triomphalement sur la place, où il est accueilli par des cris de victoire. La scène de tous côtés, sur les décombres, dans la rue haute, partout, se garnit de Guelfes maîtres de la place, agitant leurs armes et des torches, criant et frappant sur leurs boucliers en signe de joie.

ORSO.

Saint-Georges et bataille !... Vive Guelfes !

LES GUELFES, du fond, suivant Orso à travers les poutres enflammées.

Et gloire à Orso !...

Les fanfares sonnent, les tambours battent le salut.

CEUX DE LA PLACE, de même.

Gloire à Orso !...

ORSO.

Et maintenant, amis, au Campo !...

Il va pour s’élancer à leur tête, par la droite.

TOUS.

La herse est baissée !

MALERBA, montrant le fond.

Tournons par Saint-Pierre !...

Mouvement de tous vers le fond.

ORSO, désignant les tours gibelines au fond, où s’allument des signaux de feu.

Et ces tours qui nous attendent !... Ne vois-tu pas qu’ils n’ont fermé ceci que pour nous faire tomber là-haut dans le piège ! – Le passage est là, et pas ailleurs : et de gré ou de force, il me le faut !

Frappant avec sa hache sur la muraille du palais.

Holà !... Gibelins !... En est-il un de vous là-dedans qui ne soit pas mort de peur ?...

Rires de tous. Silence. Il redouble.

– M’entendez-vous ?...

SPLENDIANO.

Ils font les morts !

MALERBA.

Les Saracini se battent !... Il ne reste plus au logis que la valetaille !...

UGONE.

Et peut-être, la sœur !...

ORSO, avec haine.

La Cordelia ?...

MALERBA, montrant la grande fenêtre.

Oui ! – Celle aux fleurs !...

ORSO, de même, descendant.

Ah ! pardieu ! Je ne suis pas fâché de la revoir, celle-là !...

Il gagne le milieu et se tournant vers la fenêtre.

Holà !... Es-tu chez toi ?... la Saracini ?

LES CHEFS, appelant.

Cordelia !...

LES GUELFES, à grands cris.

Cordelia !...

On voit le grillage de la fenêtre s’ouvrir, et Cordelia paraît sur le balcon.

Scène X

ARCHERS GUELFES, MALERBA, SPLENDIANO, UGONE, SGARLONE, ZANINO, BUONOCORSO, SOLDATS GUELFES, ORSO, CORDELIA

TOUS, à sa vue, avec admiration pour son audace.

Ah !... Bien, la femme !... bien !...

CORDELIA.

La voici, la Cordelia !... Que lui voulez-vous ?...

ORSO.

Femme !... cette herse nous ferme le chemin du Campo !... donne à tes valets l’ordre de l’ouvrir !...

CORDELIA, avec hauteur.

Et qui donc es-tu, toi, pour me parler de la sorte ?...

ORSO, avec violence.

Peu t’importe mon nom !... je suis le vainqueur, c’est-à-dire celui qui commande !... Obéis !... et vite !...

CORDELIA, ironiquement.

Et cependant !... qu’arriverait-il, ô vainqueur ! si je refusais de t’obéir ?...

Murmures des Guelfes.

ORSO.

Il arrivera, femme, qu’au lieu de t’épargner... ton logis et toi, je mettrai tout en poussière !...

CORDELIA.

Eh bien, commence donc par là... et tu passeras alors !

Mouvement pour rentrer chez elle. Clameurs des Guelfes.

ORSO, vivement.

Cordelia !...

Cordelia s’arrête.

Prends garde à ce que tu vas faire ! C’est trop déjà que tu sois de la race maudite des Saracini... n’irrite pas ceux qui veulent bien te faire la charité de leur oubli, et ne nous force pas, crois-moi, à changer le mépris en colère !...

CORDELIA, revenant, et les deux mains sur la rampe de fer.

Et toi-même, Guelfe !... écoute bien ce que je vais te dire !... Entre ta race et la mienne, il y a cent ans de fureurs et de haines... ce n’est vraiment pas la peine de nous en épargner une de plus !... Non, je ne donnerai pas à mes serviteurs l’ordre que tu réclames !... Car ce n’est pas le moment d’ouvrir les portes... quand les voleurs sont dans la ville !...

Cris de rage des Guelfes.

ORSO les apaise du geste.

Insensée !... qui nous insultes !...

LES GUELFES, furieux.

À mort ! à mort !...

CORDELIA, les défiant.

Eh ! tuez-moi donc, lâches, qui êtes là trois cents à menacer une femme !

Mouvement des archers pour tirer.

ORSO, les arrêtant.

Ce ne sera pas la mort, misérable, mais la torture !... – Une dernière fois, ouvres-tu ?

CORDELIA.

Non !...

ORSO.

Rentre donc !... et attends-moi, malheureuse... à tout à l’heure !

CORDELIA.

Va donc ! et puisque tu as soif de sang... sois content !... Guelfe... tu vas en boire !

Elle rentre et disparaît, poussant la grille de fer qui se referme.

Scène XI

ARCHERS GUELFES, MALERBA, SPLENDIANO, UGONE, SGARLONE, ZANINO, BUONOCORSO, SOLDATS GUELFES, ORSO

ORSO.

L’assaut au palais !

LES GUELFES.

L’assaut !...

Ils s’élancent vers la herse, une bombarde éclate sous la voûte, et les Guelfes reculent. Deux ou trois blessés tombent.

ORSO, soutenant un des blessés.

Guido !... mon cher Guido !...

On emporte le blessé ; avec rage.

Ô sorcière !... exécrable démon !

Criant au fond.

Les madriers !... À la herse !...

Des Guelfes apportent une énorme pierre qu’ils campent devant la herse, puis un long madrier qu’ils posent sur la pierre et avec lequel, malgré une seconde décharge de bombarde, ils font à sept ou huit une pesée qui soulève la herse ; d’autres aident le mouvement et tiennent la herse levée au moyen d’une poutre ; et, au milieu des cris de joie et de victoire de tous, Orso a le premier disparu sous la voûte.

TOUS.

Victoire ! à nous la Ville !

Scène XII

ARCHERS GUELFES, MALERBA, SPLENDIANO, UGONE, SGARLONE, ZANINO, BUONOCORSO, SOLDATS GUELFES, ORSO, CORDELIA

On déblaie l’entrée et l’armée guelfe s’ébranle et commence à entrer en bon ordre sous la voûte, aux sons des tambours et des fanfares, et aux acclamations de tous ; puis tout à coup Orso paraît sur le balcon, tout éclairé par la lueur de l’incendie qui commence à dévorer le palais. Il tient Cordelia évanouie, et la traîne jusqu’à la rampe de fer où il la montre aux Guelfes en lui serrant le cou, comme pour l’étrangler.

TOUS, avec des cris de joie.

Vivat !... – Orso ! – À mort ! à mort ! la Saracini !...

MALERBA.

Jette-nous-la !...

TOUS, dressant leurs piques.

Oui ! jette-la ! jette sur la place !

ORSO.

Non ! – Ce n’est pas assez pour elle de la mort !...

Il l’enlève et la ramène dans l’intérieur.

TOUS LES GUELFES, se ruant sur le palais.

À sac ! le palais ! à sac !...

Tableau. La toile tombe.

ACTE II

Premier Tableau

Une grande salle du palais de la Seigneurie ; au fond, trois larges arcades ouvrant sur un balcon de fer qui domine la place du Campo. À gauche et à droite, grandes portes ; ces baies et celles du fond se ferment à volonté par des tentures. Par la porte de gauche, où elles sont entr’ouvertes, on aperçoit une salle de gardes et des soldats couchés, étendus sur la paille. Les tapisseries de la porte de droite sont fermées. La salle haut-voûtée, et partout décorée de peintures sur fond d’or, est sombre et fait contraste avec l’excessif éclat du jour sur la place, où luit un ardent soleil. Au fond, les toits et les tours de la Ville ; à gauche, le clocher du Dôme, au loin du même côté, une longue colonne de fumée qui flotte sur l’azur du ciel. Sur la scène : tables, bancs, stalles de bois, à gauche, à droite, large fauteuil, armes, et çà et là, débris d’un repas et d’un campement de nuit.

Scène première

GIUGURTA, ERCOLE, TOLOMEI, MALAVOLTI, PICCOLOMINI, LODRISIO, UBERTA, assise à droite, à l’écart, la tête entre ses mains, indifférente à tout ce qui suit, CHEFS GIBELINS

Au lever du rideau, Giugurta sur le balcon, avec Tolomei et Malavolti, donne des ordres aux gens qui sont sur la place. Les autres chefs diversement groupés.

GIUGURTA, parlant de façon à ce que sa voix porte très loin.

Bien ! cela !... Plus haut !... Pointe sur la voûte, vers Saint-Pierre !...

Lodrisio entre par la gauche.

ERCOLE, se retournant et descendant avec Tolomei.

Ah ! Lodrisio !

TOLOMEI, à Ercole vivement.

Quelles nouvelles ?...

LODRISIO.

Meilleures !... Meilleures que cette nuit.

TOUS, avec joie, descendant et l’entourant, sauf Giugurta et Malavolti qui restent sur le balcon.

Ah ! écoutez !...

LODRISIO, reprenant haleine, comme un homme épuisé, et essuyant sa poussière.

Vers le Dôme... ils n’ont pas fait un pas depuis le lever du soleil, et viennent de cesser le feu ! – et ici ?...

ERCOLE.

Une attaque aux Tolomei, il y a une heure, bravement repoussée jusqu’à Sainte-Marie de la Neige !

LODRISIO.

Bon cela !...

TOLOMEI.

Ils n’en tiennent pas moins !...

LODRISIO, l’interrompant.

Ah ! tout le tiers de Camollia, et une partie de la cité ; mais tant qu’il nous reste le Campo et la Seigneurie !...

Ne voyant pas Giugurta et avec inquiétude.

Et Giugurta ?...

ERCOLE.

Blessé...

LODRISIO.

Blessé ?

ERCOLE.

À l’avant-bras ! – Mais légèrement...

TOLOMEI.

Il est là, qui fait placer des bombardes, à la partie haute de la Coquille !...

ERCOLE, remontant pour prévenir son frère.

Giugurta !...

LODIUSIO, bas et vivement à Tolomei et Piccolomini, tandis qu’Ercole remonte.

Sait-il que son palais brûle ?

PICCOLOMINI, de même.

Il s’en est bien douté, voyant cette fumée là-bas !

GIUGURTA, descendant avec Ercole et Malavolti.

Ah ! c’est toi, Lodrisio ! – Eh bien ! ils nous laissent donc souffler un peu ?...

LODRISIO.

Et il n’est que temps !... mes hommes n’en peuvent plus !...

MALAVOLTI.

Qu’est-ce ?...

LODRISIO, passant à gauche, pour déposer son épée sur la table.

Rien ! – Des troupes fraîches qui les remplacent !...

GIUGURTA, à Lodrisio.

Tes Contrades ont bien marché ?

LODRISIO.

Surtout celles de la Louve et de la Tour, qui, embusquées dans les jardins, leur ont fait bien du mal...

GIUGURTA.

Nous aussi ; mais Tomassi est mort !

ERCOLE.

Et Amidei ne vaut guère mieux.

GIUGURTA, bas à Ercole.

Baisse la voix, à cause d’Uberta... qui a perdu son fils ! –

Tous regardent Uberta... qui reste étrangère à tout ce qui se passe autour d’elle.

LODRISIO.

Andreino !... pauvre nourrice ! – Et Cordelia ?

GIUGURTA, surpris.

Cordelia !

LODRISIO.

Oui !...

GIUGURTA.

Tu ne l’as pas ramenée cette nuit, avec toi ?...

LODRISIO, très inquiet.

Mais grand Dieu non !... J’ai cru qu’elle te suivrait dans ta retraite.

GIUGURTA, de même.

Mais je me suis replié par Saint-Ovile, moi, et pas par mon palais.

LODRISIO, effrayé.

Et il brûle !...

ERCOLE.

Pourquoi s’effrayer ? – Elle a sûrement quitté le palais devant ces bandits, pour se réfugier aux Mariscotti, dans la maison maternelle !

LODRISIO.

Mais ils y sont, à celle-là aussi !...

TOLOMEI.

Ils ne font point la guerre aux femmes !

GIUGURTA.

À notre sœur ?...

ERCOLE.

Que faire ?

LODRISIO, sautant vivement sur son épée.

Attaquer sur l’heure et dégager la maison...

ERCOLE.

Pour qu’ils se vengent en la brûlant, comme l’autre !

LODRISIO.

Il y a autant de péril à laisser ta sœur entre leurs mains, marchons !

GIUGURTA.

Il a raison. Et puisqu’ils ne bougent plus, remuons-les !... – Allons, Malavolti !

Mouvement de tous pour sortir. Les cloches de la cathédrale sonnent l’appel de la messe, à toute volée. Tous s’arrêtent surpris... et se regardant prêtent l’oreille.

ERGOLE.

Ces cloches ?...

GIUGURTA.

De la cathédrale !...

MALAVOLTI.

Le tocsin ?...

Giugurta leur fait signe de se taire et d’écouter. Moment de silence.

ERCOLE.

Non ! – ce n’est que le premier coup de la messe qui sonne !

GIUGURTA.

Aujourd’hui ?...

ERCOLE.

Tu oublies que c’est aujourd’hui grande fête !... la Nativité de la Vierge !

TOUS.

C’est vrai !...

GIUGURTA.

Étrange fête, hélas !...

LODRISIO.

Il perd l’esprit, cet Évêque, avec sa messe !... On se bat jusque sur les marches du Dôme !

GIUGURTA.

Eh ! que le vieil Azzolino sonne ses cloches !

Mouvement pour sortir.

– Nous, sonnons nos trompettes !... –

Clameur sur la place qui, venue de loin, va se rapprochant.

Qu’est-ce encore ?...

CRIS, sur la place.

Meure ! meure le Guelfe !...

ERCOLE, au fond, regardant sur la place.

C’est un Guelfe !... que Sozzini a bien du mal à tirer de la foule !

GIUGURTA.

Ces brutes vont l’écharper ! –

Il court au balcon.

LODRISIO.

Un envoyé ?...

ERCOLE.

Peut-être.

GIUGURTA, sur le balcon à la foule.

Place, Contrades ! – Laissez entrer cet homme.

VOIX des soldats sur la place.

C’est un Guelfe ! – C’est un espion !

GIUGURTA.

Laissez-le passer. – Et qu’il nous compte !...

LA FOULE.

Oui ! oui ! vive Saracini !...

Les tentures de gauche s’ouvrent toutes grandes, et l’on voit Ugone, précédé de Sozzini.

ERCOLE.

Le voici !...

Scène II

GIUGURTA, ERCOLE, TOLOMEI, MALAVOLTI, PICCOLOMINI, LODRISIO, UBERTA, CHEFS GIBELINS, UGONE, SOZZINI

TOUS, à Sozzini au moment où il entre.

Un envoyé ?

SOZZINI, s’effaçant pour laisser entrer Ugone.

À ce qu’il dit.

Ugone entre tout droit, Giugurta redescend du fond, le toise avec mépris, hausse l’épaule en regardant les autres chefs qui répondent par un geste analogue, puis s’adressant à Ugone avec hauteur.

GIUGURTA.

Tu viens en ambassade ?

UGONE.

Oui, seigneur Giugurta ?

GIUGURTA, hautain.

Tu peux dire seigneur Consul, car je le suis, comme eux...

Il désigne Piccolomini et Tolomei.

UGONE, froidement.

Et pour eux, peut-être... mais pour nous, point.

TOUS.

Insolent !

GIUGURTA, les apaisant du geste.

Qui t’amène ?...

UGONE.

Seigneur Giugurta !... le capitaine Orso...

Protestations et rires ironiques de tous.

GIUGURTA, de même.

Ah ! il s’est fait capitaine, celui-là !... Et de quoi ?... de voleurs ?...

UGONE, froidement, appuyant sur les mots.

Le seigneur Orso, dis-je, Capitaine du Peuple...

ERCOLE.

Et quel Peuple ?

TOLOMEI, de même.

Le tien ?...

LODRISIO, montrant la place.

Et celui-là, sur la place... qui voulait t’écharper, est-ce le Peuple aussi ?

UGONE, froidement.

Oui !

LODRISIO.

Vous n’en êtes donc que la moitié ?...

GIUGURTA.

Et ton Orso n’est donc qu’une moitié de capitaine !

Rires approbatifs de tous.

Mais, peu importe !... Parle !... – Et sachons ce qu’il veut, ce demi-dieu !...

UGONE.

Seigneur Giugurta !...

GIUGURTA.

Un mot encore ?... C’est bien mon patois, n’est-ce pas, qui brûle tout là-bas !

Uberta se lève et attend la réponse avec anxiété.

UGONE, après un coup d’œil de ce côté.

Lui-même.

ERCOLE, vivement.

Et notre sœur ?

GIUGURTA, de même.

Cordelia ?...

UGONE.

Votre sœur doit être avec toutes les femmes, à Sainte-Marie de la Neige !

Uberta, rassurée, retombe assise.

GIUGURTA, à Ugone les yeux dans ses yeux.

Puisses-tu dire vrai !... – Et seul de ta bande, tu ne seras pas pendu !... – Maintenant...

Il s’assied.

ta commission, va !

UGONE.

Au nom du capitaine Orso, seigneur Giugurta, voici ce que je t’offre ! – La bataille a déjà duré tout un jour et toute une nuit !... Depuis que l’on se bat, de rue à rue, de porte à porte, il y a partout un grand amas de morts et de blessés... –

Mouvement d’Uberta qui redresse la tête.

Et il ne te convient pas sans doute plus qu’à nous que ces malheureux succombent faute de soins, ou soient privés de leur sépulture chrétienne !...

Uberta se lève.

Considère en outre que le soleil est brûlant, et que les morts oubliés se vengent !... – La peste est à Pise, elle est à Bologne... il ne tient qu’à nous qu’elle soit ici, demain, pour y balayer, comme il y a vingt ans, quatre-vingt mille personnes en trois mois ! – Enfin, c’est aujourd’hui le très saint jour de la Nativité de Marie, et c’est un sacrilège que nous célébrions une telle fête en nous égorgeant... Le capitaine Orso te propose donc une trêve du jour entier... une trêve au profit des morts et des vivants, en l’honneur

Il se découvre.

de la très sainte Vierge, Patronne de la Ville !...

Les chefs inclinent la tête an nom de la Vierge, puis se consultent du regard.

GIUGURTA.

Voilà une dévotion bien subite ! – Ne serait-ce pas que ton capitaine voudrait le temps de se refaire et d’appeler du renfort ?

UGONE, froidement.

Je n’ai pour mission que de faire l’offre et de rapporter la réponse !... Si tu consens, le parvis du Dôme est terrain neutre, vous tenez le côté droit de la place ; nous occupons la partie gauche et la moitié de l’Hôpital ! – Il ne tiendra qu’à toi d’y régler, avec Orso, cette suspension d’armes !...

ERCOLE.

Prends garde, Giugurta, qu’il n’y ait là quelque trahison !

TOUS.

Oui !...

LODRISIO.

Rappelle-toi Bologne et la trêve de Thadeo de Pepoli, qui cachait un massacre !...

GIUGURTA.

Aussi bien, s’ils sont fatigués...

Se levant.

nous ne le sommes pas, nous, je pense ?

TOUS.

Non !...

GIUGURTA, à Ugone.

Tu les entends ! – Dis à ton capitaine que, sa trêve... nos hommes n’en veulent pas.

TOUS, avec force.

Non !

Mouvement d’Ugone pour se retirer.

UBERTA, qui a tout écouté en silence, debout.

Les hommes, bien !... mais les femmes !... qui donc en parlera ?

Ugone s’arrête, même mouvement de tous.

Ainsi l’on m’a pris mon fils, à moi !... – Et son corps est là-bas, sur la route, la proie des corbeaux et des loups !... Et ce n’est pas assez que je n’aie pu recueillir son dernier souffle. – Vous me refuserez encore la triste joie de l’étendre, de mes mains, en terre sainte ?...

GIUGURTA, doucement.

Nourrice !...

UBERTA.

Giugurta !... La trêve que tu rejettes c’est notre part, à nous, les femmes ! les filles et les mères !... et je la veux, entends-tu, je la réclame !...

Mouvement de Giugurta.

Je l’exige !... – Tu ne penses qu’à ceux qui tuent !... Je parle, moi... au nom de toutes celles qui pleurent !

Les chefs se consultent des yeux.

GIUGURTA, après un silence.

C’est juste !...

À Ugone.

Demeure, toi !

Il remonte vers le balcon, où son apparition est saluée par une clameur de la foule, et s’adressant à elle.

Gens de Sienne !!...

VOIX, sur la place.

Écoutez ! Écoutez ! Silence !...

GIUGURTA.

L’ennemi vous propose une trêve du jour entier...

Exclamations diverses.

qui vous permettra de secourir vos blessés, d’ensevelir vos morts, et d’assister aux saints offices du dimanche.

CRIS DE LA FOULE.

Non ! non ! – Oui ! Oui !

Les clameurs grandissent.

GIUGURTA.

Écoute, peuple, écoute !...

TOUS.

Écoutez ! Écoutez !

Le bruit s’apaise.

GIUGURTA.

S’il vous plaît d’accepter l’offre, levez vos armes et comptez vos lances !

VOIX.

Non ! non !

VOIX plus nombreuses.

Oui ! oui ! – c’est : – oui !...

ERGOLE.

C’est : – oui.

GIUGURTA.

Je vais régler avec l’ennemi les termes de la trêve !

LA FOULE applaudissant, et surtout les femmes.

Bien ! bien ! Vive Giugurta !...

Giugurta rentre, on ferme toutes les tapisseries du fond.

GIUGURTA, à Ugone.

C’est dit ! – Mais la première de nos conditions, c’est que ma sœur Cordelia nous soit rendue saine et sauve.

UGONE.

N’en doute pas !

GIUGURTA.

Pour le reste, qu’Orso m’attende au parvis, au second coup de la messe, avec cinq des vôtres. J’y serai, accompagné de cinq des miens...

UGONE.

Dieu te garde !

Il sort.

GIUGURTA, tandis qu’Ugone sort.

Je l’y aiderai.

Vivement.

Piccolomini, masse tes archers dans ta maison, sur le côté gauche de la place !... Toi, Tolomei, les bombardes derrière le Dôme, à Saint-Jean. Et tout le monde en armes, ici, ailleurs, et prêt à l’attaque, au premier soupçon de trahison !

PICCOLOMINI et TOLOMEI.

C’est dit !...

GIUGURTA.

Allez ! Je vous suis !... – Toi, Lodrisio !...

LODRISIO.

Cordelia ? Oui, j’y vole !

ERCOLE, soulevant la portière à droite.

Inutile !... C’est elle !

UBERTA, courant à cette porte.

Ma fille !

GIUGURTA, avec joie, courant au-devant de Cordelia.

Ma sœur !

Scène III

GIUGURTA, ERCOLE, TOLOMEI, MALAVOLTI, PICCOLOMINI, LODRISIO, UBERTA, CHEFS GIBELINS, SOZZINI, CORDELIA