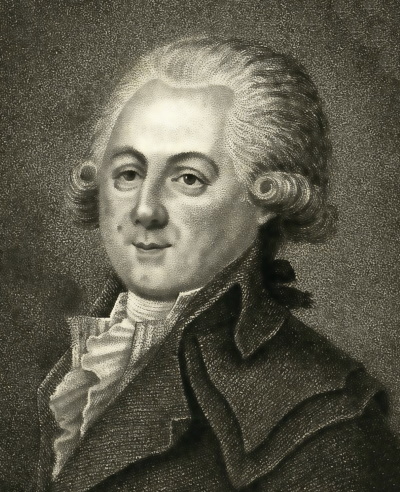

La Brouette du vinaigrier (Louis-Sébastien MERCIER)

Comédie en trois actes.

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre-Italien, le 12 octobre 1784.

Personnages

MONSIEUR DELOMER, négociant

MADEMOISELLE DELOMER

MONSIEUR JULLEFORT, prétendu de mademoiselle Delomer

DOMINIQUE PÈRE, vinaigrier

DOMINIQUE FILS

MONSIEUR DU SAPHIR, bijoutier

DOMESTIQUES

La scène est à Paris, dans la maison de M. Delomer.

PRÉFACE

C’est une aventure assez connue, arrivée à Paris au commencement de ce siècle, qui a fourni le sujet de cette comédie. Le fils d’un vinaigrier devint amoureux d’une fille fort au dessus de lui par la naissance et la richesse ; il tomba malade de langueur, et le père, lui ayant arraché son secret, l’encouragea à avoir bonne espérance. il apporta l’éloquente Brouette qui persuada, remit tout de niveau, et le mariage, qui ne se serait point fait, se fit par ce moyen.

C’est en même temps un exemple (quoique en petit) de ce qui se passe tous les jours dans le monde. Toutes ces plaintes sur de prétendues mésalliances sont ordinairement le cri de la cupidité trompée. On unit pour toute la vie, au nom de l’argent, deux personnes qui ne se sont jamais vues ; on sépare deux âmes sensibles faites l’une pour l’autre, et le mariage, contrat et lien des cœurs, est déshonoré par ce calcul intéressé qui semble éteindre les plaisirs de l’amour, et vendre jusqu’aux chastes baisers de l’innocence.

Lorsque je publiai cette comédie, en 1775, je savais d’avance toutes les mauvaises plaisanteries qu’on enfanterait sur son titre, la Brouette du vinaigrier ; mais j’étais sûr aussi que la pièce ne déplairait pas ; elle a réussi. Pourquoi ? c’est que j’en sais un peu plus sur mon art que les journalistes ; aucun d’eux n’a daigné faire attention au rôle de Jullefort. Mes confrères et mes amis me détournaient également du titre et du sujet ; je leur disais : De grâce, laissez-moi faire à ma guise ; ce petit tableau de fantaisie me paraît avoir quelque chose de piquant. Ne peut-on pas le considérer comme un Teniers ? Ne rabaissez point ma Brouette ; elle roulera, ou je ne m’y connais pas. La poule aux œufs d’or, si elle existait, pondrait fièrement sur le trône des rois... Il ne m’en a pas plus coûté de peindre le rochet de Jean Hennuyer, que le tablier et la grosse chemise du bon père Dominique. Toutes ces couleurs différentes sont sur ma palette à un pouce de distance : ainsi, le manteau royal et l’habit de bure deviennent indifférents à mon pinceau ; c’est le cœur de l’homme que je cherche. Que je touche une âme sensible sous cette étoffe grossière, et voilà l’objet de mon art heureusement rempli.

Mes amis et mes confrères me dirent que rien n’était plus contraire au bon goût, que de mettre la Brouette d’un vinaigrier sur la scène ; je leur répondis qu’aux yeux d’un poète dramatique, rien ne devait être grand que la vertu, rien ne devait être vil que le vice. Ils m’assurèrent unanimement que tous les journaux se moqueraient de moi et de ma pièce ; ils se fâchèrent presque pour me faire changer d’avis, et j’ajoutai sans me fâcher :

« Il n’y a rien, mes chers amis, qu’on ne puisse mettre sur la scène avec un peu d’art. Des plaisanteries de journalistes ne doivent point arrêter celui qui sent la vérité au bout de son pinceau, et qui a un peu de morale dans la tête.

« Oui, je peindrai tour à tour le monarque et le pâtre, Versailles et l’hôpital, car tout cela se correspond et se touche : je puis représenter l’abjection dans la grandeur, et la grandeur dans l’abjection. Choisissez vos nobles et grands personnages, je choisirai les miens. Ma Brouette n’est pas extérieurement dorée comme le Coffre de Ninus, dans la tragédie de Sémiramis de Voltaire ; mais elle n’y perd rien ; elle peut se présenter en bonne compagnie ; elle aura l’air de ces gens qu’on reçoit sous des habits mesquins, parce qu’on sait qu’il ne tient qu’à eux d’être vêtus plus richement. Songez encore, mes chers amis, que le poète dramatique est peintre universel. Je suis peintre, et tout le détail de la vie humaine m’appartient, depuis le conseil des rois jusqu’à la taverne ; car, après avoir soulevé la première superficie, je vois les mêmes affections régir... Ne m’en faites pas dire davantage, mes amis ; demain j’imprime la Brouette du vinaigrier, et je vous certifie qu’elle fera quelque plaisir. »

Mes amis se séparèrent de moi en gémissant de mon opiniâtreté ; ils me citaient Corneille, Racine et l’Art poétique de Boileau, et je souriais de voir des gens d’esprit qui avaient leurs vieux préjugés et leurs vaines citations, tout comme des théologiens. Je portai ma pièce chez l’imprimeur, malgré toutes les remontrances. C’est toujours ainsi que je débute ; je passe d’abord par l’épreuve la plus difficile.

Les journalistes s’égayèrent pesamment ; les mauvaises plaisanteries ne tarirent point. Les tragédistes me regardèrent comme un auteur dégradé, et levaient les épaules au seul titre de ma pièce. Elle fut jouée et applaudie sur plusieurs théâtres. Je la réimprime au bout de dix années, et je me sais bon gré aujourd’hui d’avoir tracé ce tableau riant et moral.

J’ai changé entièrement le second acte, car la représentation m’en a dit plus en un instant, que toutes les critiques des folliculaires. J’ai corrigé précisément tout ce qu’ils n’ont point blâmé, et c’est ce qui m’arrivera plus d’une fois en réimprimant mon théâtre.

ACTE I

Scène première

MONSIEUR JULLEFORT, MONSIEUR DU SAPHIR

M. Jullefort entre comme M. du Saphir sort ; ils se croisent d’abord au milieu du théâtre, et ne se reconnaissent qu’après s’être salués.

MONSIEUR JULLEFORT.

Еh ! c’est vous, monsieur du Saphir ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Monsieur, bien charmé de la rencontre ; elle est heureuse ; je suis toujours tout à votre service ; je vous ai les plus grandes obligations... et ma reconnaissance...

MONSIEUR JULLEFORT.

Vous avez un teint de rubis... La femme, les enfants, le commerce, comment tout cela va-t-il ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Le bijou ne va pas mal, si l’on était payé... et vous, monsieur, à propos, pas encore marié ? J’attends après vous ; car j’espère bien que ce ne sera pas un autre que moi qui aura l’honneur de vous servir... J’ai toujours en réserve cet écrin que vous m’aviez demandé pour cette veuve.

MONSIEUR JULLEFORT, se retournant, alarmé.

Paix donc ! paix ! parlez doucement.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Pourquoi donc ?

MONSIEUR JULLEFORT.

De la discrétion, monsieur du Saphir ! Je ne veux pas que l’on sache ici que j’ai manqué ce mariage... Mais connaissez-vous bien cette maison ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Si je la connais ! c’est mon père en personne qui a eu l’honneur de percer les oreilles à feu madame Delomer, le jour de ses fiançailles. Nous avons toujours eu depuis la pratique de la maison. Demandez à M. Delomer ce que nous sommes.

MONSIEUR JULLEFORT.

Et si je vous demandais à vous ce qu’il est.

À voix basse.

Là, dites-moi en bon ami, n’est-il jamais gêné ? paie-t-il bien ? cela va-t-il rondement ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Oh ! oui ; jamais de crédit. J’ai beau lui dire : à votre aise, monsieur ; toujours solde de compte aussitôt la marchandise livrée.

MONSIEUR JULLEFORT.

Il est donc, selon vous, bien aisé ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Il fait de très belles affaires ; l’argent roule là-dedans, il faut voir : il n’y a rien de tel que ces négociants là ; il leur arrive du bien des quatre parties du monde. Nous sommes six bijoutiers qui lui fournissons pour des envois, et nous pouvons à peine y suffire.

MONSIEUR JULLEFORT.

Ce sont des boîtes d’or que vous venez de livrer, à ce que j’ai pu voir...

MONSIEUR DU SAPHIR.

Oui ; elles sont destinées pour Pétersbourg. J’ai apporté une petite bague pour mademoiselle. On m’en avait fourni le diamant, beau, clair, net ; je viens de mettre cette bague à son doigt : elle a une fort jolie main, cette fille là.

MONSIEUR JULLEFORT.

Et sa tête, qu’en dites-vous ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Mais très bien, en vérité... très bien...

MONSIEUR JULLEFORT.

Rien de trop cependant ; au reste, telle qu’elle est, je crois que j’en deviens amoureux de plus en plus ; surtout lorsque vous me parlez de l’aisance du père, cela m’attendrit. Il est donc, à coup sûr, d’une fortune solide, ce monsieur Delomer ?... Vous n’avez aucun intérêt de me tromper, vous...

MONSIEUR DU SAPHIR.

Moi, monsieur ! informez-vous plutôt à tout le monde... Il a des correspondances jusqu’au fond du Nord.

MONSIEUR JULLEFORT.

Il est vrai que son nom sonne bien dans le monde... Allons, il faudra que je termine cette affaire... il fait un commerce immense, sa fille est son unique héritière ; c’est une fille adorable ; il est bien décidé que je l’aime.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Mais vous avez bien des sortes d’amour ; comment diable faites-vous donc ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Pas si haut, vous dis-je... Vous êtes d’une imprudence !...

MONSIEUR DU SAPHIR.

Mais personne n’est là...

Très bas.

Je croyais que vous aviez rompu avec la veuve pour cette vieille fille. Cela n’a donc pas encore réussi ? Ce n’étaient pas cependant les espèces qui manquaient de ce côté...

MONSIEUR JULLEFORT.

Quoi ! vous êtes à savoir que ses parents l’ont fait enfermer subtilement, sous prétexte de démence ? Elle n’avait pourtant que soixante-six ans : ils m’ont joué là un tour perfide ; c’est une perte pour moi irréparable. On ne sait pas, monsieur du Saphir, on ne sait pas jusqu’où cela allait : je ne reculais pas cette fois à me marier : j’aurais bataillé ; mais l’interdiction est venue comme un coup de foudre. Il a fallu quitter la partie.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Vous avez du malheur, en vérité... Voilà dix fois que je vous vois à la veille de contracter, et avec d’assez bons partis ; point du tout, quand il n’y a plus qu’à signer, voilà qu’il n’y a plus rien de fait.

MONSIEUR JULLEFORT.

Que voulez-vous aussi ? je ne suis pas un imbécile, moi, un homme à me marier en dupe. En vérité, si l’on n’y prenait garde, un sot marché serait bientôt conclu. L’un, c’est sa fille qu’il veut marier adroitement ; elle est bien mise, bien brillante, on me la prône, on me la fait toute d’or, je me montre amoureux, rempli d’une excessive tendresse ; et quand nous en venons au fait, il n’y a plus d’argent. Paraissent de vieux contrats réduits à moitié, que l’on veut me passer plus cher que sur la place même ; c’est une dot payable en des termes éloignés, c’est à dire, une espérance, et par conséquent un germe de procès contre un beau-père. C’est un trousseau estimé, ah ! à un prix au dessus de ce que je le paierais chez le plus dur Juif, à dix ans de crédit ; aussi mon amour expire involontairement : l’amour ne se nourrit point de brouillards ; il faut en ménage de la réalité.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Il est vrai que la fortune d’une fille aujourd’hui ressemble assez à son caractère ; ce n’est qu’une conjecture ; on est amorcé par des promesses dorées, et l’on ne tarde pas à être attrapé. Les femmes n’en sont pas moins dispendieuses ; voyez seulement dans notre état ; elles se sont mises sur un ton, un ton... en vérité, il n’y a plus moyen d’y tenir ; il faut voler, ou faire banqueroute.

MONSIEUR JULLEFORT, comme par souvenir, et souriant à demi.

Une fois... il y a quelque temps de cela... une fois j’ai bien manqué d’être pris. J’étais sur le point de signer, dans la certitude d’épouser une fille unique : elle était assez riche. La mère avait quarante-quatre ans sonnés ; elle n’avait point eu d’enfants depuis dix-sept années. Cela paraissait sans ombrage. Heureusement pour moi que je songe à tout, et que, la regardant un certain soir très fixement, je la soupçonnai tout à coup... devinez... oh ! ce fut une illumination soudaine, un véritable trait de génie... je fis naître prudemment un prétexte pour différer, et bien me prit alors, car deux mois après, il n’y avait plus aucun doute. Un second enfant venait en tapinois, m’enlever malignement la moitié de mon bien... Aussi depuis ce temps là, quand on me parle d’une fille, c’est d’abord de la mère que je m’informe¹, et si elle n’a pas cinquante-cinq ans révolus... je passe plus loin.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Pour ici, vous n’avez rien à craindre de semblable ; la pauvre madame Delomer est enterrée depuis douze ans... j’ai assisté à son convoi...

MONSIEUR JULLEFORT.

Fort bien... et vous avez vu apposer les scellés ?... On n’a rien détourné ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Oh ! M. Delomer est d’une probité reconnue.

MONSIEUR JULLEFORT.

Mais dites-moi un peu, vous qui l’approchez depuis longtemps, vous lui avez toujours connu une conduite rangée, régulière ? vous ne lui soupçonnez pas quelque inclination en ville, ou quelque vieille habitude ?...

MONSIEUR DU SAPHIR.

Que voulez-vous dire ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Je veux dire, si je n’aurais pas à appréhender qu’il vînt follement à se remarier, comme font certains vieux qui en prennent envie, quand ils voient leurs enfants... vous entendez ?

MONSIEUR DU SAPHIR.

Non, non ; ne craignez rien. Il ne se remariera jamais ; il aime trop sa fille pour cela. Je suis sûr qu’il voudrait avoir quatre fois plus de bien, pour le seul plaisir de lui tout laisser.

MONSIEUR JULLEFORT, avec une exclamation joyeuse.

Vous avez raison ; c’est une aimable fille, une fille charmante... vous m’enchantez... Ah çà, vous ne savez point que je l’aime à la folie... Je le vois, c’est elle qui doit être ma femme... point de mère, point de frère... Allons, allons, M. du Saphir, apprêtez-vous ; votre écrin partira cette fois.

Vivement.

Apportez-moi dans une heure les diamants et les bijoux ; je signe dès aujourd’hui...

MONSIEUR DU SAPHIR.

Je me recommande toujours à vous et à vos amis. J’entends, je crois, M. Delomer ; votre très humble serviteur.

MONSIEUR JULLEFORT.

Qu’il ne vous voie pas.

MONSIEUR DU SAPHIR.

Je me sauve.

Scène II

MONSIEUR JULLEFORT

On m’avait bien informé de tout ce que vient de me dire ce bijoutier ; mais son témoignage m’a fait plaisir. Il est fort agréable d’entendre prôner le bien qui doit nous être propre... Qu’un contrat est une chose bien imaginée ! D’un trait de plume, là, sans rien débourser, on acquiert des maisons, des effets, de l’argent, des meubles... il est vrai qu’on a une femme ; mais on vit avec elle à son aise, on règle sa dépense ; on est maître, après tout, de la communauté... Nos aïeux n’étaient pas des sots... C’est un parti tel qu’il me convient... Quand le père ne me donnerait que deux cent mille francs comptant, puisque le reste est sûr, il n’est pas jeune, nous patienterons... il y a des jours cependant qu’il paraît encore bien vert !...

Scène III

MONSIEUR DELOMER, MONSIEUR JULLEFORT

MONSIEUR DELOMER paraît dans le fond de la scène, avec un porteur qui a une sacoche vide sur l’épaule ; il lui distribue avec réflexion différents papiers.

Tenez, vous ferez votre tournée dans le quartier Saint-Honoré.

Le porteur va pour s’en aller ; M. Delomer s’avance, puis rappelle le porteur.

Bonaventure, écoutez donc ; vous passerez auparavant au bureau. M. Dominique aura peut-être quelque autre chose à vous donner.

Le porteur s’en va. Il aperçoit M. Jullefort.

Ah, ah ! c’est vous ? comment avez-vous passé la nuit ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Le mieux du monde, et vous ?

MONSIEUR DELOMER.

Moi, j’ai eu le sommeil agité... hier au soir, en vous quittant, je m’enfermai dans mon cabinet, et quand une fois je travaille tard comme cela, le reste de la nuit s’en ressent ; je la passe toute blanche, à bâtir, comme l’on dit, des châteaux en Espagne.

MONSIEUR JULLEFORT.

Cela vaut souvent les plus agréables journées. Surtout quand, ne pouvant dormir, on forme tout à son aise, dans le silence et la tranquillité des nuits, une spéculation bien conçue, bien nette, et qu’à quelque temps de là, elle réussit à plaisir... on ne regrette plus la nuit blanche...

MONSIEUR DELOMER.

Je n’ai pas eu à me plaindre de la fortune ; jusqu’à présent elle m’a assez favorablement traité ; et, je vous l’avouerai, après de certaines rentrées que j’attends, et qui ne tarderont guère, ma fille une fois établie, c’en est fait, je me repose.

MONSIEUR JULLEFORT.

Oh ! vous vous reposerez, il est juste ; mais tout en faisant valoir vos fonds, n’est-il pas vrai ? Oui. Cela amuse, cela distrait, cela réjouit. C’est une occupation. Au reste, il ne tiendra qu’à vous que votre fille ne soit bientôt établie : vous connaissez mes intentions... mon seul désir est de l’obtenir le plus tôt que je pourrai.

MONSIEUR DELOMER.

Je le sais, et l’on m’a parlé encore hier de vous en termes pressants ; vous avez de bons amis. Ma fille doit s’attendre à vous recevoir pour époux, depuis que je vous ai ouvert ma maison avec une distinction aussi marquée... D’ailleurs, la manière dont nous avons parlé en sa présence...

MONSIEUR JULLEFORT.

Il ne s’agit plus, je crois, que de fixer le jour qui doit assurer mon bonheur.

MONSIEUR DELOMER.

Nous allons prendre l’heure pour le contrat. Votre notaire m’a fait part d’une petite formule que vous avez mise à la suite de l’état de vos biens.

MONSIEUR JULLEFORT, d’un ton hypocrite.

Mais je ne le lui avais pas dit.

MONSIEUR DELOMER.

Je ne m’offense point de cela : il est juste que chacun fasse ses conditions... Une fille, avec des attraits, a toujours des adorateurs ; mais ce n’est qu’avec une dot qu’elle devient femme.

MONSIEUR JULLEFORT.

Oh ! je ne prétends point faire de loi, mais observer seulement une certaine forme pour se prémunir contre la chicane. Vous savez qu’il faudra que je tienne maison ; et que, pour qu’elle soit exempte de ces gênes disgracieuses qui troublent tout le plaisir d’être ensemble...

MONSIEUR DELOMER.

Aussi, je vous le répète, rien ne m’a offensé dans vos articles : je n’en ai qu’un de mon côté à opposer aux vôtres ; mais aussi j’y tiens invinciblement, ce n’est que sous cette condition que j’accorderai ma fille, et je crois être sûr d’avance que vous y souscrirez...

MONSIEUR JULLEFORT, inquiet.

Vous êtes sûr !... vous me connaissez bien... mais est-ce de grande conséquence ?

MONSIEUR DELOMER.

De la plus grande ; aussi je n’ai que cette condition-là ; j’exige de vous que vous me donniez votre parole d’honneur que vous la remplirez dans toute son étendue.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Il me fait trembler. Serait-ce de rendre la dot en cas de décès ? C’est toujours là la pierre d’achoppement.

D’une voix un peu altérée.

Quelle est enfin cette condition ?

MONSIEUR DELOMER.

C’est de la rendre toute sa vie heureuse, bien heureuse, la plus heureuse des épouses, entendez-vous ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Ce n’est que cela ?

À part.

je respire.

Haut.

Ah ! comptez sur moi, en douteriez-vous ?

MONSIEUR DELOMER.

On ne connaît jamais un amant qu’après le mariage. L’homme qui aspire à la main d’une fille se contrefait toujours, et chacun prend un masque qu’il ne tarde guère à déposer. Je ne vous mets point de cette classe, c’est une simple réflexion. Il n’y a que deux ans qu’elle est sortie du couvent, et je n’ai point reçu les assiduités d’un autre que vous.

MONSIEUR JULLEFORT.

Je me flatte aussi que vous n’auriez trouvé personne ami plus vrai, amant plus sincère...

MONSIEUR DELOMER.

J’aime à le croire ; mais les charmes de ma fille ne vous empêcheront pas d’arrêter vos yeux sur ce que je lui donnerai.

MONSIEUR JULLEFORT.

Ah ! monsieur de quoi me parlez-vous ? Tout ceci se verra dans l’étude du notaire.

MONSIEUR DELOMER.

Tenez, ce tout ceci est de style. Parlons à cœur ouvert. On ne trouve pas d’inconvénient à ce que la richesse accompagne la beauté. Ce n’est pas que je veuille dire que vous recherchez ma fille uniquement pour son bien : au contraire, je crois que vous l’aimez assez pour l’épouser, quand je n’aurais aujourd’hui que peu de chose à lui donner. Tenez, je vais vous dire ce que je veux faire, c’est tout ce que je peux d’abord...

MONSIEUR JULLEFORT, attentif et dissimulé.

Il faut bien vous écouter, puisque vous le voulez.

MONSIEUR DELOMER.

Mais si vous n’entendiez pas ces sortes d’affaires, nous en causerions tantôt chez notre avocat, il est impartial.

MONSIEUR JULLEFORT.

J’aimerais toujours mieux entendre de votre bouche le témoignage de vos bienfaits paternels... votre âme noble, grande, généreuse...

MONSIEUR DELOMER.

On n’est point généreux envers ses enfants, on n’est qu’équitable. D’abord je vous donne ce qu’il y a de plus solide au monde, de l’argent comptant. Rien de plus commode : avec cela, on fait tout ce que l’on veut, on le prête, on le place, on attend l’occasion. On achète une terre, une charge, que sais-je ? on aplanit toutes les difficultés, on double quelquefois ses revenus.

MONSIEUR JULLEFORT, avec emphase.

Oh ! oui, sans contredit... très bien vu.

MONSIEUR DELOMER.

Vous consulterez ensemble ce qui vous rira le plus ; je vous laisse les maîtres : c’est ma maxime, à moi, qu’on ne réussit jamais bien que dans ce qu’on exécute librement, et à sa propre fantaisie.

MONSIEUR JULLEFORT.

Vous parlez toujours d’une manière si sensée, si judicieuse, que je ne me lasse point de l’admirer ; certes je me ferai gloire en tout de demander et suivre vos avis.

MONSIEUR DELOMER.

Point du tout, vous dis-je ; vous ferez à votre tête ; je vous ferai porter, la veille, la somme : le reste est absolument votre affaire ; je ne m’en mêle plus... vous serez maître de disposer...

Scène IV

MONSIEUR JULLEFORT, MONSIEUR DELOMER, DOMINIQUE PÈRE

Dominique père arrive dans le moment et coupe la parole à M. Delomer.

DOMINIQUE PÈRE, saluant.

Monsieur...

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Au diable soit de l’homme ! j’allais savoir...

DOMINIQUE PÈRE, en habit de gros drap, avec un grand chapeau et de grandes manchettes.

Monsieur permettra-t-il à Dominique, son ancien serviteur, de lui présenter à cette heure ses devoirs ?

MONSIEUR DELOMER.

Bonjour, père Dominique, bonjour... toujours le teint frais !

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Peste soit de l’importun ! nous en étions au point capital.

DOMINIQUE PÈRE.

Je vous importune peut-être, monsieur ; je me retire.

MONSIEUR DELOMER.

Point, nous avons fait : vous êtes une connaissance ancienne, un digne homme que je vois et verrai toujours avec le plus grand plaisir... Nous achèverons tantôt, mon cher Jullefort : aussi bien n’ai-je pas tout dit ; je me souviens de quelque chose, qu’il faut discuter en tierce personne. Passez là dedans ; en lui donnant le bonjour, vous causerez : elle est avec une voisine, de nos amies.

MONSIEUR JULLEFORT, froidement.

Vous me le permettez ?

MONSIEUR DELOMER.

Si je le permets ! Mais voyez donc ! Cela va sans dire.

Scène V

MONSIEUR DELOMER, DOMINIQUE PÈRE

MONSIEUR DELOMER.

Eh bien, père Dominique, qu’y a-t-il ? je suis charmé de vous voir si bien portant : que m’apportez-vous là de bon ?...

DOMINIQUE PÈRE.

Je vous apporte, comme de coutume, le petit mémoire de l’année ; je me suis mis ce matin à faire ma ronde.

MONSIEUR DELOMER.

Mais s’il me prenait fantaisie de ne pas vous donner de l’argent ?

DOMINIQUE PÈRE.

Vous feriez comme bien d’autres ; car on ne paie plus.

MONSIEUR DELOMER.

Comment ! Vous auriez beaucoup de débiteurs, vous ?

DOMINIQUE PÈRE.

Ma foi, il n’y a plus guère que cinq ou six de mes pratiques, et des plus anciennes, qui me donnent, là, sans faire la mine, de l’argent, quand je leur en demande : les autres, petits ou grands, prennent des remises ; et j’ai là une liste, voyez-vous ! où il y a bien des véreux.

MONSIEUR DELOMER, haussant les épaules.

Mais comment peut-on demander crédit à un vinaigrier ? cela me révolte.

Il le paie.

DOMINIQUE PÈRE.

Vraiment, vraiment ! cela vous étonne ? Eh ! eh ! si je voulais leur en prêter, plusieurs et des plus huppés m’embrasseraient et m’appelleraient encore leur cher ami.

MONSIEUR DELOMER.

N’ayez point de tels amis... Je vous souhaiterais un tout autre état, mon cher Dominique ; vous êtes un si brave homme !

DOMINIQUE PÈRE.

Un autre état !... Et pourquoi ? Il y a quarante-cinq ans que j’ai pris ce gagne-pain, je ne m’en repens pas : autant vaut celui-là qu’un autre. Pourvu que je vive en honnête homme, qu’importe, après tout, ma façon de vivre ? Tout en poussant ma brouette, j’ai rencontré des gens qui n’étaient pas si contents que moi. Mon père était un pauvre vigneron, qui avait travaillé toute sa vie pour ne boire que de la piquette. Moi j’ai mieux trouvé mon compte à vendre du vinaigre. Je me suis ingéré d’en composer de plus d’une sorte, ainsi que des moutardes de santé ; et, grâce à Dieu, ce n’est pas pour me vanter, mais elles ont eu une certaine vogue.

MONSIEUR DELOMER.

Je vous estime singulièrement, et surtout, en considérant l’éducation que vous avez donnée à votre fils... Ce jeune homme là promet beaucoup.

DOMINIQUE PÈRE.

Je venais aussi pour en causer un peu avec vous... Vous en êtes donc vraiment content ?...

MONSIEUR DELOMER.

Oui, en vérité, très content : je lui abandonne beaucoup d’affaires à conduire ; il s’en acquitte très bien, avec célérité et prudence : votre fils a des talents, et chacun est enchanté de ses procédés.

DOMINIQUE PÈRE, avec la plus grande joie.

Ce que vous me dites là, me met du bon sang dans les veines, et me fera vivre trente ans de plus ; c’est le seul enfant que j’aie eu, c’est lui qui est aujourd’hui toute ma joie et toute ma consolation sur la terre. Je n’ai goûté d’autre plaisir depuis que je suis au monde, que l’idée attendrissante de le voir se tourner à bien, et devenir un honnête homme : il l’est ; je suis heureux ; je ne me suis marié que pour former un bon citoyen. J’ai donné, selon mon pouvoir, tous mes soins à son éducation, me retranchant sur le nécessaire, pour qu’il ne manquât de rien. Donner la vie est bien peu de chose, si l’on n’y joint l’assurance d’un certain bien-être. C’est un devoir doux à remplir, et qui porte sa récompense avec soi. Je l’aurais bien mis de mon métier : mais les enfants ne réussissent jamais comme leur père, ils gâtent leur état ; et puis ils veulent toujours être quelque chose de plus.

MONSIEUR DELOMER.

Cela est dans l’esprit de l’homme qui tend toujours à s’élever.

DOMINIQUE PÈRE.

Ils n’en sont pas pour cela plus heureux, mais, qu’importe ? ils croient l’être : il faut que chacun suive ses idées, que chacun soit libre, voilà mes principes, à moi... vous pensez donc qu’il fera son chemin ?

MONSIEUR DELOMER.

J’en étais presque sûr dès le moment que vous me l’avez présenté. Je n’ai pas été médiocrement surpris, je vous l’avoue, de vous voir un fils aussi versé dans l’usage du monde.

DOMINIQUE PÈRE.

Voici la troisième année qui court, depuis que je l’ai fait revenir de chez l’étranger, où je l’ai fait voyager de bonne heure ; n’ai-je pas pris le meilleur parti ? J’avais un parent, préfet de collège, qu’on disait savant, et à qui je ne trouvais pas, moi, le sens commun ; il me disait toujours d’un ton rogue : Sans le latin, votre fils ne parviendra jamais à rien... Tudieu ! mon cousin, lui répondis-je, vous avez beau dire, on ne parle plus latin dans aucune maison du royaume. Si mon fils avait besoin d’une autre langue que la sienne, c’est en anglais, c’est en allemand qu’il lui serait utile et agréable de savoir s’expliquer ; il trouverait des gens pour lui répondre... et je vous l’envoyai sur-le-champ dans ces pays là dès l’âge de douze ans. Il demeura chez de braves gens qui le formèrent au commerce, et qui de plus tirent beaucoup de mon vinaigre.

MONSIEUR DELOMER.

Vous avez bien fait, les voyages forment tout autrement que les collèges. Je vous proteste qu’il m’est très utile, et qu’aujourd’hui presque toute ma correspondance roule sur lui.

DOMINIQUE PÈRE, un peu interdit.

Toute votre correspondance !... Diable ! cela m’embarrasse.

MONSIEUR DELOMER.

Pourquoi donc ? Vous ne répondez pas... parlez, vous hésitez.

DOMINIQUE PÈRE, vivement.

C’est que je n’ose plus vous dire à présent que je voulais qu’il s’en allât de Paris.

MONSIEUR DELOMER.

Qu’il s’en allât ! Et où irait-il, s’il vous plaît ?

DOMINIQUE PÈRE.

Tenez, je ne sais : mais ce garçon là, depuis que je l’ai fait revenir de chez l’étranger, est changé considérablement ; il n’est point cependant malade : mais qu’a-t-il donc ? Quand il est arrivé (vous le savez comme moi) il avait une mine rayonnante, et qui faisait plaisir à voir, de l’embonpoint, des yeux vifs, des couleurs vermeilles... à présent (prenez-y garde) vous verrez ses joues un peu aplaties et pâlottes, ses yeux plus enfoncés et moins riants : nous avons dîné l’autre jour ensemble ; ça ne mange plus.

MONSIEUR DELOMER.

Il me fâcherait beaucoup de le perdre ; et, certes, je regretterais autant sa personne que ses talents... mais le voilà : souffrez que je l’interroge un peu à ce sujet... il sera peut-être moins discret avec moi.

DOMINIQUE PÈRE.

Oui, interrogez-le... à deux nous verrons ce qu’il a dans l’âme.

Scène VI

MONSIEUR DELOMER, DOMINIQUE PÈRE, DOMINIQUE FILS

DOMINIQUE FILS, entrant et courant à son père.

Mon père... Ah ! je ne savais pas que vous étiez ici... que je vous embrasse !

DOMINIQUE PÈRE.

Bonjour, mon fils... j’allais passer à ton cabinet.

MONSIEUR DELOMER.

Écoutez, Dominique... il ne faut rien me déguiser... Votre père s’imagine que le séjour de Paris ne vous est point agréable. Il croit deviner en vous une secrète envie de retourner aux lieux que vous avez habités si longtemps ; je crois bien que vous n’êtes pas mécontent de ma maison : mais comme on n’est pas maître de ses inclinations, si elles vous éloignaient d’ici, quel que fût mon regret, vous êtes libre.

DOMINIQUE FILS.

Ah ! monsieur, qui peut me prêter des sentiments qui sont aussi loin de ma pensée ? On a mal lu dans mon cœur : moi m’éloigner de vous, moi vous quitter ! Ah, mon père ! ah, monsieur ! gardez-vous de l’imaginer. Croyez que c’est dans toute autre ville que je vivrais malheureux.

DOMINIQUE PÈRE.

Parbleu ! je suis charmé de m’être trompé. Cet aveu est trop chaudement prononcé pour ne pas partir du cœur : puisqu’il est ainsi, nous serons tous trois contents.

À M. Delomer.

Vous le voyez, monsieur, il n’est pas un ingrat, il vous paie du même attachement que vous avez pour lui.

MONSIEUR DELOMER.

J’en ressens une satisfaction extrême.

À Dominique fils.

Oui, Dominique, j’aurais été fâché de vous voir abandonner ma maison ; vous méritez que je vous en fasse l’aveu ; je vois que vous obtiendrez de plus en plus ma confiance, et à juste titre. J’ai de vous enfin la plus favorable idée, et je l’ai dit à votre père.

DOMINIQUE FILS.

Monsieur, je borne mon ambition à vous satisfaire... Le témoignage que vous voulez bien en rendre à mon père, est pour moi la plus précieuse des récompenses.

DOMINIQUE PÈRE, frappant sur l’épaule de son fils.

Mon ami, le prix d’une bonne conduite est d’être estimé de tout le monde.

MONSIEUR DELOMER.

Il m’aurait causé un grand chagrin en me quittant : je vous proteste que cela aurait altéré le plaisir que je vais goûter, en établissant ma fille.

DOMINIQUE PÈRE.

Ah ! vous mariez mademoiselle ? Bon, bon ; bien fait... bien fait.

Dominique fils paraît tout à coup surpris et agité.

MONSIEUR DELOMER.

Oui, je la marie : je l’accorde à monsieur Jullefort : c’est un parti sortable.

DOMINIQUE PÈRE.

L’aimable enfant ! Je l’ai vue haute comme cela ; et toute petite, elle me faisait toujours trois ou quatre jolies révérences quand j’entrais, quoique j’eusse mon bonnet de laine au moins !

MONSIEUR DELOMER, à Dominique fils.

Dominique, j’attendrai de votre amitié un grand nombre de petits services ; car on ne finit pas avec tous ces arrangements de noces. Je n’ai jamais marié de fille ; cela va faire de l’embarras, il faudra veiller à bien des choses ; je veux que vous représentiez comme un parent, et que vous en fassiez l’office.

DOMINIQUE PÈRE.

Mon fils, voilà ce qui s’appelle des marques d’une estime distinguée.

DOMINIQUE FILS.

Je ne crois pas pouvoir en profiter, mon père... Vous disiez vrai tout à l’heure, vous aviez raison... vous voyez bien mieux que moi... votre expérience... J’ai réfléchi... il faut que je quitte Paris... tout le veut.

À M. Delomer.

Monsieur, c’est à regret, mais je ne puis rester ; je le sens à présent, je ne puis rester.

MONSIEUR DELOMER.

Après ce que vous venez de nous dire, Dominique, je ne vous conçois pas.

DOMINIQUE PÈRE.

Quel raisonnement creux as-tu donc fait à part toi, dans ta cervelle ? est-ce que tu extravagues ? Tu ne voulais pas partir, il y a un moment, et puis tu veux partir ?

MONSIEUR DELOMER.

Comment concilier deux façons de penser aussi différentes ?

DOMINIQUE FILS, avec une certaine véhémence.

Je partirai, je le dois, il le faut ; j’ai mes raisons. Mes raisons sont bien légitimes... il m’en coûtera de vous quitter, monsieur : mais cela importe, cela importe à mon repos, à mon bonheur.

Il s’éloigne dans un coin du théâtre, et paraît accablé.

DOMINIQUE PÈRE, inquiet sur l’état de son fils.

Que me direz-vous de cela, monsieur Delomer ? je n’y entends rien, moi... il veut... il ne veut pas... sa tête ! Je ne le reconnais plus...

MONSIEUR DELOMER.

Tout ce que je vois, c’est qu’il a quelque chagrin secret que je ne puis deviner ; il l’épanchera plus librement dans votre sein. Vous êtes un bon père ; son bonheur vous est cher, il m’est cher aussi. S’il compte, après tout, le trouver dans un autre pays, il faudra bien y consentir : il m’en coûtera ; mais son bonheur avant tout... je vous laisse ensemble.

Il s’en va.

Scène VII

DOMINIQUE PÈRE, DOMINIQUE FILS

DOMINIQUE PÈRE.

Hé bien, Dominique, qu’y a-t-il ?... Vous vous éloignez de moi, et vous pleurez sans me rien dire !

DOMINIQUE FILS, en s’essuyant les yeux.

Oh ! pour cela, non, mon père.

DOMINIQUE PÈRE, le contrefaisant.

Oh ! pour cela, non, mon père !... Tu n’as point de chagrin, non plus !... tu n’as rien à me confier ! tu ne pleures pas en liberté avec moi !

DOMINIQUE FILS.

Mon père ! de grâce, n’exigez aucun aveu... souffrez seulement que j’abandonne dès aujourd’hui cette maison ; plus j’en serai loin, et moins je souffrirai peut-être.

DOMINIQUE PÈRE, avec tendresse.

Et c’est à moi que tu dis de ne te rien demander, à moi que tu déguises quelque chose... as-tu oublié comme nous sommes ensemble ? as-tu un autre confident, un autre ami plus ancien, plus tendre, plus indulgent ? dis-le moi, et je lui cède la place... Mon fils, mon ami, parle, parle... va, je suis peut-être le seul encore qui puisse changer ta destinée.

DOMINIQUE FILS, vivement.

Je n’oserai jamais... mais d’où vient que je n’oserai pas ?... suis-je donc criminel ?... non, non ; ah ! mon père, mon père ! pourquoi n’êtes-vous pas dans un état plus relevé ?... Avec tant de vertus, vous méritiez d’être tout autre que ce que vous êtes.

DOMINIQUE PÈRE.

En voici bien d’une autre ! et qu’est-ce que cela te fait, si je suis content, heureux, satisfait ?... mais parle-moi avec franchise ; rougirais-tu dans le monde d’avoir un père vinaigrier ? Aurais-tu conçu ce pitoyable orgueil ? C’est une maladie commune à beaucoup d’enfants que leurs pères ont faits un peu plus qu’eux, et nous raisonnerions ensemble pour tâcher de la guérir ; car l’homme est si sujet à se laisser prendre à des fantômes !... Va, j’ai prévu dès ton enfance que cette idée là pourrait te saisir un jour ; j’y ai pourvu, et je n’ai point pris d’alarmes.

DOMINIQUE FILS.

Mon père ! je vous respecte, je vous chéris, je n’ai jamais rougi un seul instant de vous avouer aux yeux de tout le monde. Il me serait permis de choisir, que je ne choisirais pas un autre père que vous, je vous préférerais au plus riche, au plus illustre citoyen de cette ville ; mais le préjugé fait que tout le monde ne pense pas comme moi, et je suis malheureux, peut-être à jamais, pour cette seule cause.

DOMINIQUE PÈRE.

Ah çà ! me parleras-tu clairement ?... Voyons ; est-ce de l’argent qui te manque ?

Fouillant à sa poche.

J’ai là quelque chose en réserve... prends, prends...

DOMINIQUE FILS, l’arrêtant.

Depuis longtemps vous savez que mes appointements me suffisent ; vous avez assez fait pour moi, et plus... je voudrais même... que dis-je ? j’espère bien avant peu, si je prospère...

DOMINIQUE PÈRE.

Je connais tes sentiments, tu n’as pas besoin de les exprimer... ton cœur, mon fils, est-il autre que le mien ?

DOMINIQUE FILS, lui baisant les mains.

Mon bonheur sera de vous chérir ; il faut qu’il me tienne lieu de tout autre. Eh bien ! je me consolerai avec lui... vous venez de l’entendre ; M. Delomer donne sa fille à M. Jullefort ; cet homme, parce qu’il est riche, va obtenir sa main.

DOMINIQUE PÈRE.

Serais-tu jaloux de cet homme ?

DOMINIQUE FILS.

Oh ! oui, très jaloux, non de ses richesses, mais de son bonheur.

DOMINIQUE PÈRE.

Est-ce elle que tu désires, ou un établissement ?... prends garde de t’y tromper.

DOMINIQUE FILS.

Que n’est-elle aussi pauvre que je le suis ! j’unirais mon sort au sien... Vous m’avez toujours dit que, pour être heureux, il ne fallait s’attacher qu’à la personne seule.

DOMINIQUE PÈRE.

Mais pour s’attacher à une personne, il faut en être aimé, et sans doute que celui qu’elle consent à épouser lui plaît plus que toi : ainsi, mon pauvre ami, il n’y a rien à faire à cela.

DOMINIQUE FILS.

Ah ! si elle se donnait à celui qu’elle sait l’aimer le plus, je suis bien sûr que personne ne l’emporterait sur moi.

DOMINIQUE PÈRE.

C’est à dire que, si on recevait tes vœux, tu n’hésiterais pas à la prendre pour femme ?

DOMINIQUE FILS.

Hélas ! que ce bonheur est loin de moi... c’en est fait ; non, je n’en aimerai jamais une autre, et cependant elle ne m’appartiendra pas.

DOMINIQUE PÈRE, après un moment de réflexion.

Que sait-on ?... mais, dis-moi ; comment cet amour a-t-il pris naissance dans ton cœur ?

DOMINIQUE FILS.

Mon père ! je l’ai vue dans les premiers temps sans en être frappé ; nous avons conversé, nous avons lu, chanté, joué ensemble, et je n’en étais pas encore touché : au contraire, j’en admirais d’autres qui me semblaient bien plus belles ; mais, dans la suite, j’ai cessé de les trouver si aimables, et plus je conversais avec mademoiselle Delomer, plus je me suis senti enchanté. Si vous saviez comme elle pense, comme elle s’exprime, quelle noblesse de sentiment, quelle sensibilité inépuisable pour les malheureux, quelle honnêteté touchante règne dans toutes ses actions, et le tout sans gêne, sans effort, sans prétention ; elle ales grâces de la modestie, et la gaieté de l’innocence ; sa joie est pure et naïve comme son cœur... j’ai remarqué que jamais elle ne dit de mal de personne, et je l’ai toujours vue reprendre ses amis à la moindre médisance...

DOMINIQUE PÈRE.

Joli caractère de femme !

DOMINIQUE FILS.

Ah ! si vous saviez surtout comme elle aime son père !

DOMINIQUE PÈRE.

Mais peux-tu me dire si elle se marie par obéissance ou par inclination ?

DOMINIQUE FILS.

Par inclination ! oh ! non... Monsieur Jullefort est un fort galant homme, mais...

DOMINIQUE PÈRE.

Te préférerait-elle à lui, si tu étais aussi riche que ce M. Jullefort ; dis-moi ?

DOMINIQUE FILS, avec passion.

J’ose le penser... je me flatte trop, peut-être ; mais c’est la seule consolation qui me soit permise ; je ne la perdrai point, tout infortuné que je suis... mais il va l’épouser ; fille soumise, elle n’osera désapprouver le choix d’un père... elle obéira, elle va être malheureuse pour toujours, et moi aussi.

DOMINIQUE PÈRE, avec réflexion.

Dominique, écoutez.

DOMINIQUE FILS.

Mon père !

DOMINIQUE PÈRE, lui prenant la main.

Prends courage, mon ami... espère...

DOMINIQUE FILS.

Que dites-vous ?... Moi, espérer !

DOMINIQUE PÈRE.

Mais, puisque ce mariage n’est pas conclu, il est encore temps... je parle à son père aujourd’hui, et je la demande pour toi...

DOMINIQUE FILS, avec frayeur.

Y pensez-vous ?... gardez-vous de m’exposer à un refus : il prendrait pour un affront... il recevrait avec un dédain outrageant... j’en mourrais de douleur... sur quoi pouvez-vous espérer ? fortune, rang, préjugés, tout nous sépare. Dans ce siècle de cupidité, qu’importe que l’amour unisse deux cœurs ?

DOMINIQUE PÈRE.

Reste ici, te dis-je... Va, mon ami ; la journée ne se passera pas que je ne vienne te retrouver ici, et peut-être avec de bonnes nouvelles.

DOMINIQUE FILS.

Je me repens de vous avoir parlé... Laissez-moi plutôt fuir loin d’elle ; il est au dessus de votre pouvoir de me procurer un bonheur que le sort éloigne de moi.

DOMINIQUE PÈRE.

Tais-toi, et laisse-moi agir... Tu as beau faire l’étonné ; je veux que tu restes dans cette maison, et que tu n’en sortes point.

DOMINIQUE FILS.

Ah, mon père ! ceci devient au dessus de mes forces.

DOMINIQUE PÈRE.

Ah çà ! il est de ton devoir de m’écouter, et de m’obéir quand je parle... entends-tu ?...

Il s’en va à pas lents ; le fils le suit de loin, la tête baissée. Le père revient sur ses pas, et, prenant la main de son fils, il lui dit d’un ton attendri et ferme.

Tu l’auras, Dominique, tu l’auras.

Le père sort.

Scène VIII

DOMINIQUE FILS

Ce bon père ! comme il se livre aux illusions que lui inspire sa tendresse !... Ah ! je n’ai pas même l’espoir qui accompagne quelquefois l’infortune.

ACTE II

Scène première

DOMINIQUE FILS arrive d’un pas lent et rêveur

Tu l’auras, tu l’auras... Ces mots, et je ne sais pourquoi, reviennent frapper sans cesse mon oreille. C’est en vain qu’il aura voulu distraire la douleur qui me consume... Ah ! trop cher objet ! jamais, non, jamais tu ne sortiras de ce cœur ; ton image y est gravée pour la vie, en dépit du sort injuste qui nous sépare... C’est à présent que j’éprouve combien je t’idolâtre... Moins j’ai d’espoir, et plus je t’aime... Qu’il m’est cruel de te voir destinée à un autre ! Un autre fera-t-il ton bonheur comme je l’eusse fait ?... Un autre saura-t-il t’aimer comme moi ?... Il me faudra donc dévorer mes tourments !... Tout dans cette maison me devient insupportable... Elle-même augmente mon supplice. Je n’ose plus la regarder... Le seul son de sa voix me porte au désespoir ; et plus je la fuis, plus il semble que le sort la ramène sur mes pas... La voici... Resterai-je ?... Non...

Scène II

MADEMOISELLE DELOMER, DOMINIQUE FILS

Dominique fils la salue, et se retire lentement.

MADEMOISELLE DELOMER, comme il est à la porte, d’un ton triste.

Vous vous en allez, monsieur !

DOMINIQUE FILS, revenant.

Non, mademoiselle.

MADEMOISELLE DELOMER.

Vous sortiez, cependant... Que rien ne vous retienne.

DOMINIQUE FILS.

J’allais...

MADEMOISELLE DELOMER.

Hé bien ! vous alliez ?

DOMINIQUE FILS.

Mais je n’allais nulle part.

Il soupire.

MADEMOISELLE DELOMER.

Vous avez pris un air bien triste aujourd’hui.

DOMINIQUE FILS.

Il est vrai que je devrais... À propos, mademoiselle, j’oubliais de vous faire mon compliment.

MADEMOISELLE DELOMER.

Sur quoi, s’il vous plaît ?

DOMINIQUE FILS.

M. Jullefort... C’est une chose décidée.

MADEMOISELLE DELOMER.

Vous êtes ironique !

DOMINIQUE FILS, avec passion et douleur.

Je ne suis que malheureux.

MADEMOISELLE DELOMER.

Laissez-moi... Je fais mal de rester avec vous ; nous nous trahissons tous deux : vous m’êtes un objet de tourments, encore plus que M. Jullefort.

DOMINIQUE FILS.

Moi ! je pourrais vous causer la moindre peine !... Ah ! mademoiselle, qu’exigez-vous de plus ?... N’ai-je pas renfermé, jusqu’ici, et sous le plus sévère silence, le plus vif sentiment ? sentiment trop ambitieux sans doute ; mais du moins j’ai su le taire.

MADEMOISELLE DELOMER.

Je le sais.

DOMINIQUE FILS.

Aucun espoir ne saurait m’être permis ; et c’est cette persuasion cruelle qui va m’éloigner d’une ville où je ne peux plus vivre.

MADEMOISELLE DELOMER.

Mais au lieu de quitter la maison, si vous restiez... Je... Vous tenteriez... vous pourriez même... Mais non, mon père n’y consentira point ; je m’abuse ; il n’y consentira jamais. Le voici... je tremble qu’il ne nous ait entendus.

Scène III

MONSIEUR DELOMER, MADEMOISELLE DELOMER, DOMINIQUE FILS

MONSIEUR DELOMER, arrivant avec précipitation et d’un air égaré.

Dominique ! je vous cherchais ; et vous, ma fille... Ah Dieu !... J’ai de terribles choses à vous apprendre.

DOMINIQUE FILS, avec inquiétude.

Monsieur, qu’y a-t-il ?

MADEMOISELLE DELOMER, tremblante.

Comme votre visage est altéré, mon père ! qu’avez-vous ?

MONSIEUR DELOMER.

Je suis au désespoir.

DOMINIQUE FILS.

Vous ! Ah ! parlez.

MADEMOISELLE DELOMER.

Mon père !

MONSIEUR DELOMER, tombant dans un fauteuil.

Un moment ; laissez-moi respirer... Ma fille, ton père, hélas ! n’a travaillé toute sa vie, que pour se voir en un seul jour tout à coup ruiné.

MADEMOISELLE DELOMER.

Ruiné, vous !

DOMINIQUE FILS.

Comment se peut-il ?

MONSIEUR DELOMER, à Dominique.

Vous méritiez ma confiance, jeune homme ; j’avoue même que j’aurais bien fait d’écouter de certains avis que vous m’avez donnés ; je m’en repens aujourd’hui ; mais il n’est plus temps... Mon cher Dominique, vous avez toujours tremblé de voir la quantité de fonds que j’avançais aux deux associés de Hambourg...

DOMINIQUE FILS.

Ils auraient manqué !

MONSIEUR DELOMER.

Je viens d’en être frappé comme d’un coup de foudre.

MADEMOISELLE DELOMER.

Ah ! mon père, mon père, ne vous livrez point à l’abattement ; voici le jour du courage... Mais quoi ! tout serait-il perdu ?

MONSIEUR DELOMER.

On m’écrit que leur faillite est sans ressource, et c’est dans le moment que j’attendais la plus forte rentrée de mes fonds, que cet accident là m’écrase. Le paiement de l’année, celui de la maison, ta dot, ton sort, le mien, tout reposait sur eux ; tout est précipité dans l’abîme.

DOMINIQUE FILS, vivement.

Je suis à vous, monsieur ; faut-il courir, prendre la poste, aller en personne stipuler vos intérêts, tandis que vous prendrez ici les arrangements les plus convenables ? Je pars ; je ne reviendrai qu’après avoir apaisé l’orage.

Pendant cette scène, mademoiselle Delomer demeure le visage caché, et s’appuyant sur un fauteuil.

MONSIEUR DELOMER.

Il faut attendre ; il paraît que c’est le contrecoup que je reçois. Allez toujours escompter les effets que je vais vous donner. Il nous faut profiter des moments où l’on ne sait rien encore. Nous paierons ces deux jours-ci, mais pas plus... Vous m’entendez bien ?

DOMINIQUE FILS.

Ah ! monsieur, quelle affreuse extrémité !

MONSIEUR DELOMER.

Il n’y a pas d’autre parti. Irai-je supporter seul tout ce fardeau pour en être opprimé ?

DOMINIQUE FILS.

Me permettez-vous de parler comme je pense ?

MONSIEUR DELOMER.

Il le faut ; ces moments sont trop de conséquence pour me rien déguiser.

DOMINIQUE FILS.

Vous ne vous en offenserez pas, monsieur : mais il n’y a que l’infortune qui puisse vous inspirer un tel dessein : il répugne à vos propres principes. De malheureux que vous êtes, deviendrez-vous coupable ? Emprunter sans ressources pour rendre ! Ah ! souvenez-vous de ce que vous m’avez dit cent fois : aucun prétexte ne peut faire manquer aux engagements que l’on a pris : la confiance que l’on nous a donnée ne saurait être trompée... Après tout, monsieur, il vous faudra toujours, dans peu, en venir à la seule opération qui est à faire ; vous ne pouvez vous le dissimuler.

MONSIEUR DELOMER.

Quoi ! vous me conseillez...

DOMINIQUE FILS.

Ah, monsieur ! chassez loin de vous l’indigne faiblesse que donne le premier assaut du malheur. Ne rompez pas cette circulation, l’âme du commerce ; qu’il soit respecté par vous-même au milieu des revers : l’équité et l’honneur surmontent toutes les difficultés. Envisagez le tort que vous allez faire ; vingt familles seront précipitées dans l’indigence, et vous accuseront ; elles seront sans ressources, et vous en avez encore. Daignez vous ouvrir à moi : croyez-vous avoir assez pour parer à tout, si vous vouliez ne rien faire perdre ?

MONSIEUR DELOMER.

Oui ; mais, mon cher ami, il ne me resterait absolument rien.

DOMINIQUE FILS.

Mais aussi vous ne devriez plus rien à personne.

MONSIEUR DELOMER.

Et que deviendrais-je après ?

DOMINIQUE FILS.

On est toujours riche, quand on a tout payé. Croyez que vous serez cent fois plus heureux dans l’état le plus médiocre, lorsque vous ne serez exposé à aucun reproche. Je vous connais, monsieur ; vous ne savez pas l’effet que ferait sur vous le regard d’un homme qui vous dirait : tu m’as trompé ; vous n’y êtes point accoutumé ; la première épreuve serait mortelle : oui, mortelle, j’en suis sûr... Vos biens sont suffisants, ou non, pour payer vos dettes : dans le dernier cas, pourquoi acquitter des créanciers anciens aux dépens des nouveaux ? C’est une action contraire à l’ordre des choses ; c’est une injustice...

MONSIEUR DELOMER.

Il faudrait donc que je m’avilisse ?

DOMINIQUE FILS.

On ne s’avilit pas pour être juste.

MONSIEUR DELOMER.

Que je tombasse dans la dernière misère ? Et ma fille, ma fille !... Eh ! que deviendrait l’espoir de ma vie !

MADEMOISELLE DELOMER.

Mon père, en ce moment oubliez-moi...

MONSIEUR DELOMER.

Tu approuverais que je te dépouillasse de tout ?

MADEMOISELLE DELOMER.

Oui, plutôt que de voir votre front rougir une seule fois.

DOMINIQUE FILS.

Monsieur, je me dévoue pour toujours à votre service ; votre infortune vous rend encore plus respectable à mes yeux ; vous m’avez donné votre confiance, daignez me l’accorder sans réserve ; vous êtes trop troublé pour agir par vous-même dans cette révolution malheureuse. Je vais, sans perdre de temps, travailler à faire l’état le plus exact de vos biens et de vos dettes. Certainement vos créanciers, convaincus de votre bonne foi, seront touchés de votre situation, et vous faciliteront les moyens de continuer votre commerce. Vous conserverez votre crédit, le crédit qui vous rouvrira de nouvelles sources de richesses ; reposez-vous sur moi ; à chaque heure je vous rendrai compte de toutes mes opérations.

Dans un mouvement énergique.

Oui, nous ferons honneur à tout : dites, n’est-il pas vrai, nous ferons honneur à tout ?

MONSIEUR DELOMER.

Vous me touchez infiniment, jeune homme ; vous êtes bien estimable, et jamais je ne vous ai mieux connu que dans ce moment : je vous devrai ma vertu ; oui, je m’en rapporte à vous... Il me reste encore une lueur d’espérance ; M. Jullefort, mon gendre, est riche, il aime ma fille ; il m’aidera sûrement.

DOMINIQUE FILS.

Il peut se rendre doublement heureux, et goûter un nouveau bonheur, en vous offrant l’appui de sa fortune... Que d’avantages pour lui !

MONSIEUR DELOMER.

Je le crois bon ami ; et nous allons l’admettre à notre confidence ; le titre qu’il va porter l’engagera à prendre nos intérêts. Cet aveu, je l’avoue, va me coûter à lui faire : il faut que je lui dise que je suis forcé d’employer la plus grande partie de la dot au paiement de mes créanciers... Mais il ne perdra rien par la suite...

MADEMOISELLE DELOMER.

Hé bien ! souffrez que je vous épargne cet aveu ; il l’entendra de ma bouche ; il le recevra d’une manière différente... Permettez que j’aie un entretien avec lui... Nous ne douterons plus alors de sa réponse.

MONSIEUR DELOMER.

J’y consens. Tout à l’heure en rentrant, je l’ai aperçu qui venait après moi ; j’étais trop troublé pour lui parler ; je vous cherchais ; j’ai recommandé qu’on le fît attendre... Je vais te l’envoyer.

À Dominique.

Allons, mon cher Dominique, je vais remettre tous mes papiers entre vos mains ; ma tête n’est pas à moi ; agissez à votre gré ; je vous confie mes intérêts et mon honneur.

DOMINIQUE FILS.

Je n’ai que du zèle à vous offrir ; mais il est extrême, il est pur, et il ne se démentira dans aucune circonstance de ma vie.

Dominique suit M. Delomer, et mademoiselle Delomer lui jette un regard d’approbation en se séparant.

Scène IV

MADEMOISELLE DELOMER soupire, et dit après un court silence

Qu’il est cruel d’étouffer des sentiments qui semblent aussi légitimes ! Avec quelle noblesse il vient de parler ! Ah ! mon cœur approuvait tout ce qu’il disait. Au moins, si j’en crois un pressentiment flatteur, je n’épouserai pas Jullefort... Le voici ; que je tremble de le trouver généreux ! mais, hélas ! quel souhait terrible !

Scène V

MADEMOISELLE DELOMER, MONSIEUR JULLEFORT

MONSIEUR JULLEFORT, arrivant avec transport.

Mademoiselle, ma chère demoiselle, quelle félicité m’attend ! quel bonheur pour moi ! J’ai vu le notaire ! il a dressé l’acte, tout réussit selon mes vœux, et bientôt nous allons nous appeler des plus tendres noms... Mais que vois-je ? ne soyez pas si sérieuse ; en vérité je n’ai jamais été plus joyeux de ma vie...

MADEMOISELLE DELOMER.

Cette joie ne sera peut-être pas d’une longue durée, monsieur...

MONSIEUR JULLEFORT.

Oh ! elle sera éternelle comme l’amour que je ressens...

MADEMOISELLE DELOMER.

Écoutez-moi, monsieur ; nous avons à parler ensemble, et j’attends de vous toute la sincérité...

MONSIEUR JULLEFORT.

Avez-vous jamais douté que je pusse vous parler autrement ?

À genoux.

Eh bien ! croyez-en les plus brûlantes protestations de mon cœur : je vous jure un amour que la mort même ne pourra éteindre, une flamme qui vivra jusque dans mon tombeau... non, jamais personne ne m’a paru si adorable que vous : j’en jure par tout ce qu’il y a au monde de plus sacré.

MADEMOISELLE DELOMER.

Ah ! monsieur, ce ne sont pas des serments que je vous demande. Je compte peu sur les serments, et les vôtres dans ce moment, si vous voulez que je vous le dise, me paraissent vains et légers.

MONSIEUR JULLEFORT.

Vains et légers ! Que dites-vous, mademoiselle ? Ce ne sont pas ici des serments en l’air comme ceux que font les amants : ce sont des serments d’époux, appuyés d’un bon contrat, et rien dans l’univers ne peut casser cela... Vous doutez de mon amour ! Ah, vous ne savez pas ce que je vous sacrifie ! Si je vous disais tous les partis que j’ai refusés ! Tenez : on me proposait encore, il y a quinze jours, une riche héritière orpheline, et ayant deux oncles cacochymes ! c’était un détail de biens qui ne finissait pas. Mais je n’ai pas voulu lire seulement ; j’ai rendu froidement le tableau. On m’aurait offert un million...

MADEMOISELLE DELOMER.

Mais, monsieur, vous avez peut-être mal fait de refuser un aussi bon parti.

MONSIEUR JULLEFORT.

Comment donc ! mais vous m’offensez cruellement...

MADEMOISELLE DELOMER.

Répondez-vous assez de vous-même pour assurer qu’en m’épousant ce n’est pas le bien que vous regardez ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Si vous étiez sans fortune, le bonheur de vous posséder serait encore le même à mes yeux.

MADEMOISELLE DELOMER.

Quoi ! si je n’avais rien, vous me rechercheriez avec le même empressement ? Vous me prendriez sans dot ?... consultez-vous bien.

MONSIEUR JULLEFORT.

Quelle question ! Je n’ai pas besoin de me consulter ; je vous donnerais, avec la même tendresse, une preuve de mon désintéressement.

MADEMOISELLE DELOMER, à part.

Parlerait-il tout de bon ? que je suis malheureuse !... Allons ; c’est pour mon père.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Qu’elle est simple ! il faut s’y prêter.

MADEMOISELLE DELOMER.

Enfin, monsieur, en supposant que mon père est tombé tout à coup, et par un revers inattendu, dans l’indigence, et qu’il ait besoin de votre crédit et de vos soins pour le relever, vous iriez généreusement jusqu’à vous employer pour lui ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Dans un cas pareil, le bonheur de vous mériter serait d’un prix bien au dessus de tout ce que je pourrais faire... Mais dites-moi, mademoiselle, est-ce pour m’éprouver que vous me tenez ce langage, ou plutôt serait-ce une ironie ? Mes biens sont francs et quittes, je ne dois rien, je vous en avertis : nous ferons une excellente maison... je n’ai point, de mon côté, de ces questions qui respirent la défiance...

MADEMOISELLE DELOMER, l’interrompant.

Ces questions sont plus sérieuses que vous ne pensez, que vous ne pouvez croire.

D’un ton pathétique et douloureux.

Elles sont fondées sur des causes aussi récentes que malheureuses.

MONSIEUR JULLEFORT, paraissant extrêmement inquiet.

Qu’y a-t-il donc, mademoiselle, et que voulez-vous me dire ?

MADEMOISELLE DELOMER.

Ce que je suis chargée de vous apprendre ; je vous ai préparé au dernier trait pour ne point vous accabler d’un seul mot.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Cela commence à me faire trembler... mais serait-ce plutôt une feinte ?

MADEMOISELLE DELOMER.

Ne vous êtes-vous point aperçu que mon père était triste, était changé, et dans une situation qui annonçait un extrême embarras ?

MONSIEUR JULLEFORT, en pâlissant.

Effectivement... mais il est quelquefois comme cela... est-ce qu’il y aurait une cause particulière ?

MADEMOISELLE DELOMER.

La plus terrible. Il vient de recevoir dans l’instant la nouvelle d’une faillite épouvantable.

MONSIEUR JULLEFORT.

Qui retombe sur lui ?

MADEMOISELLE DELOMER.

Sur lui principalement. Ce sont les personnes sur qui roulait depuis vingt ans tout son commerce, qui lui enlèvent tout.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Je suis perdu...

Haut.

Et cela est considérable ?

MADEMOISELLE DELOMER.

De tout notre bien, vous dis-je ; notre ruine est entière.

MONSIEUR JULLEFORT, en jetant un cri.

Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! que me dites-vous là.

Grand repos.

Ce sont des choses qui n’arrivent qu’à moi.

À part.

Que je suis malheureux !

Après un intervalle, haut et vivement.

Mademoiselle, il faut lui conseiller de cacher quelque temps sa situation, précipiter votre mariage, doubler votre dot ; c’est un moyen sûr pour se réserver une planche dans le naufrage. Le douaire des filles est une chose qui passe avant tous les créanciers, et qui leur donne un pied de nez... en faisant le douaire très considérable.

MADEMOISELLE DELOMER.

Mon père ne suivra pas ce conseil, monsieur : il aurait pu vous laisser ignorer son infortune et vous tromper : mais loin de lui ce vil artifice.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Ah ! je l’ai échappé belle.

Haut et d’un ton en colère.

Mais comment s’est-il aussi aventuré ?... il a manqué de prudence.

À son âge faire des sottises, des extravagances de cette force ! Ah ! cela n’est pas pardonnable.

MADEMOISELLE DELOMER.

Il est des commerces sujets à de pareils revers, et l’on n’y prospère qu’à force d’avancer des fonds ; il était à la veille d’une rentrée considérable.

MONSIEUR JULLEFORT.

D’une rentrée considérable ! Il faut les pendre, ces coquins, ces misérables là.

MADEMOISELLE DELOMER.

Ils ne sont que malheureux comme nous.

MONSIEUR JULLEFORT.

Point de grâce, point de grâce. La fortune m’est bien cruelle... Mais je suis furieux contre votre père, il mérite les reproches les plus sanglants... au lieu de garder son argent dans son coffre.

MADEMOISELLE DELOMER.

Qui de nous sait lire dans l’avenir ?

MONSIEUR JULLEFORT.

Mais, mademoiselle, c’est que c’est une perte irréparable... Votre père est, en vérité... il est... non, vous avez beau dire, je ne lui pardonnerai de ma vie.

MADEMOISELLE DELOMER, d’un ton ferme.

Gardez-vous de rien dire, monsieur, qui puisse le blesser ; c’est prendre aussi trop vivement mes intérêts. Mon père ne vous fait aucun tort, je crois ; il travaille actuellement au tableau de ses dettes, et nous entrevoyons avec plaisir, que nos biens suffiront pour payer.

MONSIEUR JULLEFORT.

Et votre dot, mademoiselle, votre dot ?... c’est plutôt pour vous que je parle, que pour moi ; il vous faut toujours une dot dans tous les cas possibles... Mais je n’y songeais pas : vous avez au moins des oncles, des tantes, plusieurs parents enfin dont les successions réunies pourraient former... et réparer...

MADEMOISELLE DELOMER.

Non, monsieur, je n’ai personne, je n’attends rien de personne : mon père était tout pour moi, et ce n’est que sur lui que je répands des larmes.

MONSIEUR JULLEFORT, à part.

Pas un seul héritage, quelle famille ! où allais-je me fourrer !

Haut.

Mademoiselle, je vous aime trop pour n’être pas touché de cet accident... cette maudite faillite... ne sentez-vous pas tout le malheur de deux personnes qui s’unissent pour la vie, et dont l’une... mais comment ! vous êtes bien sûre qu’on ne remettrait pas à monsieur votre père une partie de ses fonds ? Quatre-vingt pour cent, par exemple ?... c’est l’usage.

MADEMOISELLE DELOMER.

Monsieur, il rejetterait un tel projet ; il ne veut point de grâce, il ne veut rien faire perdre à personne.

MONSIEUR JULLEFORT.

Tant pis, mademoiselle : tout cela dérange furieusement, comme vous pouvez bien penser... et, tenez, d’ailleurs je doute fort que vous m’aimiez grandement... je ne sais pas épouser une jeune personne aussi intéressante que vous, du consentement seul de son père... j’aurais sans cesse à me reprocher de ne vous tenir que de sa main... je ne veux point vous rendre malheureuse, vous le seriez peut-être avec moi... le vrai parti en pareil cas serait...

MADEMOISELLE DELOMER.

De vous retirer, monsieur.

MONSIEUR JULLEFORT.

Oui, oui, mademoiselle, je vous obéis... je vais... je vous salue.

Scène VI

MADEMOISELLE DELOMER

Le voilà donc cet homme qui, à l’entendre, ne désirait que moi !... comme il s’est ému à la nouvelle que je lui ai donnée !... il semblait que c’était son bien qu’on emportait. Du moins ce malheur a servi à l’éloigner.

ACTE III

Le théâtre représente une espèce de salle par bas.

Scène première

DOMINIQUE PÈRE, UN DOMESTIQUE

Dominique père, en bonnet de laine et en veste rouge, conduit un petit baril sur une brouette de vinaigrier, à une roue, laquelle est à bras. Il entre sur la scène en roulant sa brouette : un domestique veut s’y opposer.

LE DOMESTIQUE.

Quoi ! vous voulez absolument, et malgré nous, entrer dans cette salle basse ?

DOMINIQUE PÈRE, roulant sa brouette, et tout essoufflé.

Oui, je le veux ; j’ai mes raisons... rangez-vous...

LE DOMESTIQUE.

Qu’est-ce que cela veut dire ? on n’a jamais vu pareille chose, et certainement vous êtes fou.

DOMINIQUE PÈRE, posant sa brouette.

Je ne suis point fou, je sais ce que je fais, et ce que je dois faire... cela m’impatiente, à la fin... attends que ton maître s’en plaigne. Quand mon fils te commande, as-tu coutume de faire tant de répliques ?

LE DOMESTIQUE.

Oh ! si c’est par son ordre, à la bonne heure ; ma foi, on est allé l’avertir de tout ceci.

DOMINIQUE PÈRE.

Mon fils ? et pourquoi ? je n’ai que faire de lui.

En frappant du pied.

Voyez donc un peu ces gens là. C’est à M. Delomer que je veux parler, non à d’autres... Il faut que je lui parle tout présentement...

LE DOMESTIQUE.

Il est empêché pour des affaires de conséquence.

DOMINIQUE PÈRE.

Il n’importe ; il faut absolument que je lui parle tout à l’heure... il y va de la mort d’un homme.

LE DOMESTIQUE.

Voilà monsieur votre fils ; parlez-lui.

En s’en allant.

Le plaisant original !... Il a, par ma foi, la cervelle dérangée...

Scène II

DOMINIQUE PÈRE, DOMINIQUE FILS

DOMINIQUE FILS.

Qu’est-ce donc, mon père ? Qu’avez-vous donc ? Comme vous venez ici ! Eh mon Dieu ! que voulez-vous avec tout ce train ci ?

DOMINIQUE PÈRE.

Mon ami, je viens faire la demande.

DOMINIQUE FILS.

Vous choisissez bien votre temps, et encore mieux le lieu.

DOMINIQUE PÈRE.

Va, va, Dominique ; ne te mets en peine de rien ; laisse-moi faire seulement... tu verras, tu verras.

DOMINIQUE FILS.

Quoi ! cet habit de travail, ce baril, cette brouette dans une salle frottée !

DOMINIQUE PÈRE, le contrefaisant.

Oui, dans une salle frottée ; voyez le grand mal !... Eh bien ! le frotteur recommencera... ce baril te fait pitié, te fait hausser les épaules ; va, va, mon garçon, c’est un petit supplément à mes paroles, qui ne nuira pas, je pense : on réussit toujours bien, dans quelque affaire que ce soit, quand on n’arrive pas les mains vides. D’ailleurs, j’ai pour principe de ne jamais abandonner ma marchandise ; et cet accoutrement qui t’offense, c’est là mon habit d’honneur, entends-tu ? Je ne suis jamais plus hardi que comme cela.

DOMINIQUE FILS.

Vous avez résolu de m’éprouver, mon père, mais j’ai peur que vous ne manquiez aux convenances reçues dans le monde.

DOMINIQUE PÈRE.

Oh ! tu es amoureux ?... Je veux te guérir... je veux te guérir absolument... je le veux.

DOMINIQUE FILS.

Écoutez-moi, de grâce ; M. Delomer n’est pas de bonne humeur aujourd’hui.

DOMINIQUE PÈRE.

Oh ! son humeur changera.

DOMINIQUE FILS.

Ah ! vous ne savez pas...

DOMINIQUE PÈRE.

Eh bien ! quoi ! qu’est-ce que je ne sais pas ?

DOMINIQUE FILS.

Qu’il ne m’est peut-être pas tout à fait défendu d’espérer.

DOMINIQUE PÈRE.

Ah ! bon : j’écoute cela... tu ne m’as jamais menti ; tu t’es bien assuré d’avance que, s’il ne dépendait que de son choix, mademoiselle Delomer te préférerait à celui qu’on lui destine ?... prends garde, au moins, prends garde...

DOMINIQUE FILS.

Oh !... oui, oui, mon père.

DOMINIQUE PÈRE, se frottant les mains, et se promenant.

Tout est dit ; c’est là le principal : allons, allons, mon garçon ; tout ira bien... je te l’ai dit tantôt ; tu l’auras, ma foi, tu l’auras...

DOMINIQUE FILS, le suivant.

Voyez dans quel danger vous me mettez, en exposant votre état aussi publiquement ; vous faites apercevoir davantage la disproportion qui se trouve entre vos fortunes : cela vous amuse, vous semble plaisant, singulier ; mais le monde rit ; il a ses préjugés, le monde est cruel, il ne pardonne pas au ridicule... N’avez-vous pas vu jusqu’à ce domestique lever les épaules en s’en allant... je l’ai bien aperçu, moi.

DOMINIQUE PÈRE.

Après ? qu’y a-t-il donc de si étonnant ? un valet ricane... qu’est-ce que cela fait ?... Laissez-le rire.

DOMINIQUE FILS.

Mais enfin, quel est votre projet, quand M. Delomer sera venu ? Je ne vous reconnais plus ; que lui voulez-vous ?

DOMINIQUE PÈRE, toujours se promenant.

Que tu deviennes son gendre.

DOMINIQUE FILS.

Vous précipitez trop... d’un mot vous m’allez perdre pour toujours. Il me croira de moitié... et dans quel temps venez-vous ?

DOMINIQUE PÈRE.

Parbleu ! fort à propos.

DOMINIQUE FILS fait un geste pour emmener la brouette.

Mon père, en grâce ; je vais vous aider à ôter cela d’ici.

DOMINIQUE PÈRE, s’arrêtant.

Eh ! non, non, non ; je te défends d’y toucher ; il faut qu’elle reste là... oui, là.

DOMINIQUE FILS.

Sous la porte cochère seulement, ici à côté.

DOMINIQUE PÈRE, s’opposant tout à fait.

Veux-tu bien laisser cela, te dis-je !... mais voyez l’orgueil !... renier ma brouette !...

DOMINIQUE FILS.

Il va venir.

DOMINIQUE PÈRE.

C’est ce que je demande.

DOMINIQUE FILS.

Que j’ai de regret de vous avoir parlé !

DOMINIQUE PÈRE.

Tu as bien peu de confiance en ton père ! t’es-tu jamais repenti de l’avoir écouté ?

Presque en colère.

Mais pour qui me prends-tu donc ?

DOMINIQUE FILS.

Tout autre que moi croirait que vous n’êtes pas sage en ce moment.

DOMINIQUE PÈRE.

Nous verrons, nous verrons qui de nous deux l’est le moins.

DOMINIQUE FILS.

Et M. Delomer ne va savoir que penser... Je nierai tout, d’abord.

DOMINIQUE PÈRE, en chantonnant.

Ah ! que de raisons !

DOMINIQUE FILS.

Je l’aperçois : ne lui parlez de rien, je vous en conjure. Voyez comme il a l’air triste ! il n’est guère dans une situation à se prêter à vos plaisanteries.

Scène III

MONSIEUR DELOMER, DOMINIQUE PÈRE, DOMINIQUE FILS

MONSIEUR DELOMER.

C’est donc vous qui voulez me parler, cher papa ? Et qu’est-ce que vous me voulez donc avec tout cet attirail ?

DOMINIQUE PÈRE.

Si vous m’avez estimé, monsieur, je vous demande pour faveur une demi-heure d’audience : tout à l’heure je vous expliquerai les motifs de la liberté que j’ai prise, et vous ne la désapprouverez point.

DOMINIQUE FILS, à l’oreille de son père.

Parlez-lui de toute autre chose.

MONSIEUR DELOMER.

Dominique, j’aime à voir votre père dans cet habit de travail. Il lui donne un air utile qui ne déplaît point à la vue ; son âge semble plus respectable, ses travaux entretiennent la sérénité de son âme... et moi, vous me voyez le cœur serré de tristesse et de douleur.

DOMINIQUE FILS, à voix basse.

Auriez-vous reçu encore d’autres nouvelles ? Je passerai dans votre cabinet : mon père ne vous veut rien d’assez pressé, et nous avons affaire.

MONSIEUR DELOMER.

Je ne dois pas me méfier de votre père. Est-ce que vous ne lui avez point fait part ?...

DOMINIQUE FILS.

Moi, monsieur ! divulguer vos secrets sans votre aveu !

MONSIEUR DELOMER.

Je vous en estime davantage : vous auriez pu cependant les lui révéler sans m’offenser... je puis parler devant lui du nouveau coup qui vient de me frapper ; il ne m’est pas moins cruel que l’autre.

Élevant la voix.

Hélas ! je vous ai annoncé ce matin le mariage de ma fille avec M. Jullefort : j’avais cet établissement à cœur. Eh bien ! cet homme qui me semblait vraiment épris de sa personne, et désirer sincèrement mon alliance ; cet homme est un cœur intéressé, vil, comme il y en a tant.

À Dominique fils.

Dominique, il nous délaisse ; il s’est retiré avec une froideur insultante, et je viens de recevoir une lettre où il a la lâcheté de me faire des reproches...

DOMINIQUE PÈRE, riant.

Vous ne vous serez pas accordés sur la dot... Oh ! je devine cela... Par ma foi, ces épouseurs là sont à la mode. Ils vous marchandent impitoyablement une fille à son propre père. Vous avez bien fait de tenir bon. Croyez que vous ne perdez rien ; car ces sortes de gens là sont toujours de mauvais maris. Pour moi, j’en ai un à vous proposer, qui certainement vaudra mieux que ce M. Jullefort.

À son fils.

Oh ! tu as beau me faire des mines... je parlerai, je parlerai.

DOMINIQUE FILS, en s’en allant brusquement.

Est-il possible !... Adieu, mon père...

Scène IV

MONSIEUR DELOMER, DOMINIQUE PÈRE

DOMINIQUE PÈRE, s’approchant à l’oreille de M. Delomer.

Oui, monsieur, c’est moi qui viens vous offrir un parti pour mademoiselle votre fille, entendez-vous ? cette chère enfant est si aimable, si bonne...

MONSIEUR DELOMER.

Vous, père Dominique ! Voilà qui est neuf ; qui peut vous avoir chargé ?...

DOMINIQUE PÈRE.

Je parle au nom d’un jeune homme dont la famille et les mœurs vous sont bien connues...

MONSIEUR DELOMER.

Bon !

DOMINIQUE PÈRE.

Oh, pour ce jeune homme là, il aime la demoiselle, il l’aime bien sincèrement... le respect est le fondement de cet amour, car il le rend timide et muet... je parle ici pour lui... il la prendrait pauvre comme riche... eh bien ! n’est-ce pas là de la vraie tendresse ?...

MONSIEUR DELOMER.

Achevez, quel est-il, ce jeune homme ?

DOMINIQUE PÈRE, avec fermeté.

C’est mon fils...

MONSIEUR DELOMER.

Votre fils !...

DOMINIQUE PÈRE.

Oui, monsieur, mon fils...

MONSIEUR DELOMER.

Certes, je ne m’y attendais pas... Comment ! lui, à qui je m’ouvre tout entier, il aurait pu former de secrètes prétentions ! il vous aurait chargé...

DOMINIQUE PÈRE.

Il ne m’a chargé de rien... C’est moi qui veux cela... Avez-vous pris garde comme il s’est enfui lorsqu’il a vu que je voulais vous parler ?... Loin d’avoir nourri le moindre espoir, il sèche secrètement de chagrin, tantôt demandant à voyager, et tantôt ne le voulant plus... Il est nuit et jour dans l’état le plus tourmentant, et moi, je n’ai appris qu’aujourd’hui le supplice de ce pauvre garçon, car vous m’auriez vu plus tôt... Tenez, si ce matin je ne lui eusse serré le bouton, il se serait laissé mourir de consomption, sans que nous sussions pourquoi.

MONSIEUR DELOMER.

Vous me surprenez ; je n’aurais jamais soupçonné...

DOMINIQUE PÈRE.

Je me suis dit : puisqu’il l’aime si fort, il ne peut que la rendre heureuse, et être heureux lui-même... Vous connaissez son cœur, son esprit, ses talents ; il suit le même état que le vôtre ; il est estimable, vous l’estimez, pourquoi n’aurait-il pas la préférence ?

MONSIEUR DELOMER.

Bon père Dominique, y pensez-vous ?... Je vous pardonne... vous êtes père... mais...

DOMINIQUE PÈRE.

Monsieur, il n’y a pas la moindre tache dans notre famille : nous allons tous la tête levée ; vous auriez tort de vous scandaliser de ma demande. Allez, sous cet habit grossier je sais ce que c’est que le monde ; il est des préjugés que l’on sacrifie sans peine, pour peu qu’on raisonne... Mon fils a du savoir, de la figure, de l’honnêteté, des mœurs, de l’amour pour l’ordre et le travail ; et qui sait jusqu’où ce garçon-là peut aller ?... c’est un grain de moutarde qui peut monter bien haut.

MONSIEUR DELOMER.

Vous avez raison, et je ne songeais pas qu’à commencer de ce jour, je ne dois pas trouver un si grand intervalle entre lui et moi...

En soupirant.

Ah ! quel jour ! quel jour !... Mais, dites-moi la vérité, est-ce de son consentement que vous me déclarez ses sentiments ? vous n’êtes pas fait pour vous avilir jusqu’au mensonge.

DOMINIQUE PÈRE.

Il s’agirait de sa vie que je ne mentirais pas ; la démarche que je fais n’est point de son aveu. Il est aussi éloigné d’en attendre le succès, que j’en suis, moi, plein de confiance.

MONSIEUR DELOMER.

Vous pourriez cependant vous abuser.

DOMINIQUE PÈRE, avec une certaine assurance.

Non, monsieur, je ne m’abuse point.

MONSIEUR DELOMER.

Mais vous êtes singulier !

DOMINIQUE PÈRE.

Mais je suis vrai, point de détours avec moi. Vous pensez peut-être que ce sont de ces tendresses de dot, comme en avait M. Jullefort.

MONSIEUR DELOMER.

Ne prononcez pas le nom de cet homme là ; il m’anime trop le sang.

DOMINIQUE PÈRE.

C’est seulement pour vous faire entendre que si j’eusse soupçonné dans mon fils la moindre idée d’intérêt, je ne m’en serais pas mêlé... Je suis descendu dans son cœur, je l’ai trouvé tout rempli de cette flamme que vous et moi avons ressentie à son âge ; je me souviens de mon jeune temps... l’objet en est digne, et je suis d’une joie inexprimable. Dites deux mots, et voilà deux heureux, que dis-je ? en voilà quatre.

MONSIEUR DELOMER.

Vous croyez donc que ma fille y consentirait sans peine. Votre fils vous l’aurait-il fait entrevoir ? Parlez, il faut que je sache tout.

DOMINIQUE PÈRE.

Mais, je crois, entre nous soit dit, que mon fils, jeune, aimable, poli, assez bien tourné, doit lui revenir mieux que ce monsieur Jull... Ah ! pardonnez ; je ne l’ai pas nommé.

MONSIEUR DELOMER.

Encore un mot... Votre fils vous a-t-il paru tout à l’heure avoir aussi fortement envie de l’épouser, que lorsqu’il vous en a fait ce matin le premier aveu ?

DOMINIQUE PÈRE.

Vous penseriez que du matin au soir, mon fils serait capable !... mais je vous dirais...

MONSIEUR DELOMER.

Dans de certaines circonstances, il ne faut qu’une heure pour produire de grands changements.

DOMINIQUE PÈRE.

J’aurais seulement voulu que vous l’eussiez écouté un instant avant que d’entrer... La moindre de ses expressions, quand il parle d’elle, vous aurait touché et vous en aurait plus appris que tout ce que je pourrais vous dire...

MONSIEUR DELOMER.

Cela me fait beaucoup de peine...

DOMINIQUE PÈRE.

Beaucoup de peine !

MONSIEUR DELOMER.

Je ne puis lui donner mon consentement.

DOMINIQUE PÈRE, finement.

Et pourquoi, s’il vous plaît ?... la raison ?... À tout il y a une raison...

MONSIEUR DELOMER.

Puisqu’il faut vous le dire... je ne suis pas assez riche pour établir ma fille. Je ne peux lui rien donner... rien !... c’est la plus exacte vérité ; et voilà la vraie cause de cette rupture dont je viens de vous faire part... Vous vous étonnez, mais cela est ainsi...

DOMINIQUE PÈRE, avec joie.

Vous n’avez rien à lui donner ?... Bon, bon... tant mieux, tant mieux !

MONSIEUR DELOMER.

Une banqueroute, après vingt ans de travaux, me remet au même point d’où je suis parti.

DOMINIQUE PÈRE.

Bon, bon !

MONSIEUR DELOMER

Je ne la refuserais pas à un homme assez riche par lui-même pour commencer une maison ; mais ne pouvant aucunement aider votre fils qui n’a rien, vous pensez bien qu’il est inutile d’y songer.

DOMINIQUE PÈRE.

C’est-à-dire que si mon fils était riche... de combien seulement !... Voyons ?

MONSIEUR DELOMER.

Oh ! s’il avait seulement dix mille écus pour commencer... Vous riez ?...

DOMINIQUE PÈRE.

Oui, je ris... Dix mille écus... achevez.

MONSIEUR DELOMER.

Je le préférerais au plus riche négociant de Paris... C’est à vous de faire entendre raison à votre fils. Il a l’esprit juste ; il sentira lui-même combien le sort est contraire à ses vœux.

DOMINIQUE PÈRE.

Me donnez-vous votre parole que s’il n’y avait point d’autres obstacles, votre fille serait à lui ?...

MONSIEUR DELOMER.