Jean Hennuyer, évêque de Lisieux (Louis-Sébastien MERCIER)

Drame en trois actes.

Représenté pour la première fois, à Caen, sur le Théâtre national de Caen, le 6 février 1791.

Personnages

JEAN HENNUYER, Évêque de Lisieux

LE LIEUTENANT du Roi à Lisieux

SIMON, Grand-Vicaire de l’Évêque

LES CURÉS de Lisieux

TROUPE DE PRÊTRES

TROUPE D’OFFICIERS

ARSENNE père, habitant de Lisieux, protestant

ARSENNE fils, époux de Laure, protestant

LAURE, sœur d’Évrard, protestante

ÉVRARD, habitant de Paris, protestant

SUZANNE, protestante, amie de Laure, et parente d’Arsenne

CLÉVARD, protestant

THÉVENIN, protestant

MÉNANCOURT, protestant

DUGAS, protestant

FOULE DE PROTESTANTS

La Scène est à Lisieux. L’action se passe le 27août 1572.

PRÉFACE

Ce Drame a l’avantage d’être fondé sur l’histoire, et les principaux faits qu’il renferme, sont attestés et connus. Il est donc inutile de les remettre ici sous les yeux du lecteur, il suffira de lui faire connaître le personnage qui, jouant le premier rôle dans cette pièce, est demeuré, pour ainsi dire, caché dans l’ombre du tableau, qu’a tracé la plume des historiens. On jugera s’il méritait d’en sortir avec plus d’éclat.

Jean Hennuyer naquît à Saint-Quentin, diocèse de Laon, en 1497. Il fit ses études à Paris au collège de Navarre, où il fut boursier, il y prit des degrés et fut reçu Docteur. Après avoir reçu le bonnet, on lui confia la direction des études de Charles de Bourbon et de Charles de Lorraine. Il paraît qu’avant son Doctorat il avait été précepteur d’Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, et depuis Roi de Navarre : dans le même temps il fut nommé Professeur en théologie. On ne sait précisément en quelle année il parut à la Cour ; mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’il fut premier Aumônier de Henri II, et que ce Prince le nomma bientôt pour son confesseur : il le fut jusqu’à la mort du Roi. Il fut aussi confesseur de Catherine de Médicis. L’on peut remarquer que ce n’étaient pas des consciences vulgaires qu’il avait à diriger. Nommé Évêque de Lodève en 1557, il ne prit point possession de cet Évêché, sans doute parce qu’on le retint à la Cour ; mais après la mort du Cardinal d’Annebaut, Évêque de Lisieux, arrivé au mois de Juin, 1558, François II nomma Hennuyer à cet Évêché.

Ce fut-là, et dans les temps des fureurs de la Saint-Barthélemy, qu’il donna cet exemple d’humanité qui seul immortalise sa vie. Le Lieutenant de Roi de sa province étant venu lui communiquer l’ordre qu’il avait reçu de la Cour de massacrer tous les Huguenots de Lisieux, Jean Hennuyer s’y opposa fermement, et donna acte de son opposition ; il obtint de lui qu’il surseoirait au massacre ; et par ce sage détail il préserva les Calvinistes de sa Ville et de son Diocèse.

Je sais qu’on a voulu lui ravir la gloire d’avoir sauvé les Religionnaires ; mais plusieurs historiens se sont accordés à lui en conserver tout l’honneur. On croit sur de bien moindres preuves des crimes atroces et antiques qui effraient l’imagination, pourquoi aurait-on de la peine à ajouter soi à une action, qui dans le fond n’est qu’humaine ? Tout panégyriste que je suis, je crains même qu’on ne l’admire trop.

On a beaucoup écrit et disputé, pour savoir si cet Évêque avait été Dominicain ou Sorboniste ; il fut homme, ce qu’on ne peut pas totalement affirmer de tous ses contemporains.

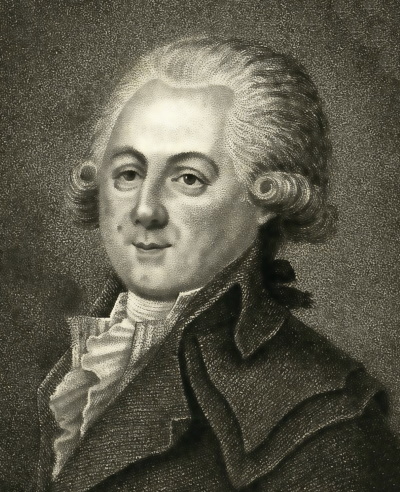

Ceux qui voudront voir son portrait, iront le chercher dans le réfectoire de la maison de Navarre.

Il mourut en 1578, étant Doyen de la Faculté de théologie de Paris ; ainsi il vécut environ quatre-vingts ans, dans les temps les plus orageux qu’offre notre histoire. Il n’est pas inutile de remarquer, qu’il a vécu sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII, de François premier, de Henri II, de François II, de Charles IX, et de Henri III ; ce qui a pu servir, je pense, à lui rappeler que les Rois ne sont pas immortels. Comme le séjour habituel de la Cour, où il passa presque toute sa vie, ne put ébranler ses vertus, on peut avancer, je crois, qu’elles étaient vraiment solides.

C’est un grand et mémorable exemple que celui d’un Évêque qui tandis que Rome[1] et toute la Catholicité autorise et consacre ces meurtres au nom de Dieu, les a en horreur, s’oppose aux ordres d’un Roi faible et furieux, d’une Cour lâche et vindicative, et défend avec courage ces victimes infortunées que proscrivaient le fanatisme et une politique non moins aveugle et non moins barbare. Il n’a pas été le seul homme en place qui se soit distingué par la même fermeté ; mais ce zèle, cette humanité dans un Prêtre vivant à la Cour, et Confesseur du Roi, frappe bien davantage, et a droit encore aujourd’hui de nous étonner.

Qu’il a été petit le nombre de ceux qui ne se montrent pas alors indignes (je ne dis pas du nom de Chrétien, mais du nom d’homme[2] ! À peine cinq ou six Militaires paraissent avoir conservé dans ce temps quelques traces de justice et de lumière naturelle, les autres Commandants de Province surent des forcenés, qui ne différent pas beaucoup de ces dogues dont se servirent les Pisarres et les Vasco-Nuñès, lorsqu’ils allaient à la chasse des malheureux Indiens qu’ils faisaient dévorer. Ces dogues guerriers étaient disciplinés et soudoyés comme eux. Ils obéissaient comme eux, et le savant auteur des recherches philosophiques sur les Américains dit qu’on trouva dans l’ancien état militaire de ce temps-là, que le dogue Hérecillo gagnait deux réaux par mois pour services par lui rendus à la Couronne. Je ne sais si ceux qui servirent si bien Charles IX et sa digne Cour, surent aussi bien récompensés ; mais je maintiens leur barbarie comme beaucoup plus inconcevable. L’histoire ne marque pas qu’ils aient eu le même goût que leurs confrères pour la chair humaine.

Le célèbre Auteur de la Henriade, qui a combattu avec succès le fanatisme et la superstition, et qui sur cet article a déjà fait quelque bien au monde et à sa patrie[3], a tracé ce vers profond, terrible et vrai.

Quand un Roi veut le crime, il est trop obéi.

Lorsque je médite ce vers en silence, un frémissement intérieur parcourt tout mon être, je le vois gravé en lettres de sang à chaque page de l’histoire, et je gémis d’être homme.

Quoi ! la cruauté trouve des exécuteurs si prompts, si aveugles, si fideles, si peu réfléchissants ; et le bien, lorsque l’on veut le faire même avec ardeur, rencontre mille obstacles, marche lentement, et ne peut compter enfin que des agents bientôt découragés, dont l’activité se relâche et s’épuise.

Quand un Roi veut le crime, il est trop obéi.

Ô fuyons d’un globe où cette maxime serait jugée vraie, ou du moins avant de le quitter, faisons tous nos efforts pour ranger ce vers effrayant dans la classe de ceux qui ne présentent qu’une idée absurde et fausse.

On me dira, à quoi bon représenter les horreurs de la Saint-Barthélemy ? Nous ne sommes plus dans un siècle où l’on égorge. Ce siècle barbare est écoulé et ne reviendra plus. J’aime à le croire, je l’espère même. Il paraît que l’on ne s’assassinera plus au nom de Dieu, que la Religion ne soulèvera plus ces volcans enflammés qui répandirent tant de fois leurs ravages, mais l’oserais-je dire, nous n’en avons pas moins besoin de remettre sous nos yeux les tableaux de l’esprit de persécution. Toujours dominant, il saisit tous les prétextes, il revêt toutes les formes, il s’environne de toutes les apparences, il ne fait guère que changer de nom, mais ses fureurs sont à-peu-près les mêmes. L’expérience des siècles passés serait perdue pour les siècles qui les suivent, si la main d’un peintre éloquent ne donnait un corps à ces couleurs qui doivent nous épouvanter en nous rappelant les égarements de ceux qui nous ont précédés : égarements funestes où nous sommes souvent prêts à retomber. Qu’importe au malheureux sous quel titre on le persécute ? Mais est-il vrai que le fanatisme ait perdu toute sa force ? Est-il vrai que les sciences aient émoussé ses traits ? N’a-t-on pas vu, dans un siècle tout brillant de clarté, un Monarque qui portait le nom de grand, environné de tous les arts qui devaient lui former un caractère humain et juste, jeter le désespoir dans le cœur d’une grande partie de ses sujets, les distribuer sur des galères ou dans des prisons, dresser même des gibets, ruiner, désoler ses plus belles provinces, et s’applaudir peut-être après cette violation des lois civiles d’un édit qu’il croyait utile à la Religion Catholique, et qui n’attestait que sa royale ignorance.

L’Espagne n’avait-elle pas donné un exemple aussi déplorable, lorsqu’elle se plongea dans un état de dépérissement et de langueur, en arrachant de son sol une nation entière qui cultivait paisiblement ses champs, dans la seule idée que cette nation ne pouvait pas respirer l’air sans l’infecter de ses opinions particulières. Les maux politiques d’une nation, qui paraît paisible parce qu’elle expire, peuvent égaler et même surpasser les malheurs de la guerre civile.

Et si nous descendons à notre siècle, qu’on ne saurait. accuser d’imbécilité, nous trouverons peut-être un fanatisme politique et raffiné qui a succédé à ce fanatisme religieux où le plus grand nombre, du moins, était aveugle et de bonne foi ; le sang n’a point coulé, il est vrai ; mais les calamités publiques et particulières n’ont pas été moins accablantes. En considérant toutes les larmes répandues, les soupirs, les gémissements, sourds et étouffés, tous les emprisonnements, tous les exils, les proscriptions de toute espèce, nous verrons que notre siècle n’a rien à reprocher à ces siècles d’erreurs et de barbarie ; ce qui distingue le nôtre, c’est qu’il a mêlé quelquefois la dérision à ses autres attentats ; et que non-content d’opprimer l’innocence et l’équité, il s’est efforcé de les traduire en ridicule. Dans deux cents ans notre histoire pourra à son tour effrayer les hommes sensibles, et fournir à des Drames qui arracheront aussi des larmes.

Si je parvenais à éteindre dans le cœur de ceux qui me liront quelques racines de ce penchant persécuteur qui anime les trois quarts des hommes, penchant malheureux qui se masque toujours sous des grands noms ; si je parvenais à ajouter quelque chose à la liberté publique et particulière, à la conviction de ce droit naturel si manifestement violé tantôt par la force, tantôt par un sophisme aussi ingénieux que cruel ; si j’arrachais quelques traits à l’intolérance religieuse, civile et littéraire qui se soutiennent et se prêtent un appui mutuel. Si le tableau de ces épidémies morales, qui bouleversent toutes les notions d’ordre, de justice et d’équité, servait à épouvanter ceux qui reçoivent l’erreur comme la vérité ; ou pour s’exprimer sans emblème, si ceux qui peuvent seuls réaliser les vœux plaintifs de l’humanité, émus par la voix touchante de la philosophie, daignaient lui prêter une force qu’elle n’a pas par elle-même, et foudroyer en conséquence ces opinions impies et déraisonnables qui attaquent la félicité publique et la leur propre, alors souriant à leurs augustes travaux, les premiers peut-être de ce genre, je m’applaudirais, en ne faisant que passer sur cette terre, d’y avoir fait le métier d’homme et d’écrivain.

ACTE I

Le théâtre représente l’appartement de Laure. Une grande armoire est entr’ouverte.

Scène première

LAURE, seule

Laure range plusieurs vêtements et linges, elle se plait à considérer un justaucorps galamment orné.

Il avait celui-là, le jour qui combla nos vœux ! Cher époux, il me semble de le voir... Et cette écharpe... Qu’il était bien !...

Elle baise l’écharpe et la serre avec soin. Elle prend un petit coffret dans lequel sont des lettres quelques joyaux.

Lettres chéries ! vous êtes mon trésor.

Elle lit et soupire en souriant, considérant quelques bijoux.

Aimable en tout, on le reconnaît jusques dans ses dons !

Elle prend une bague.

Il y a un an que j’ai reçu ce premier gage, je tremblais encore et nous n’osions espérer... Qui m’eût promis alors que six mois après... Comme tout ce temps s’est écoulé ! il n’a duré pour moi qu’un instant... Oui, mais ces huit jours d’absence... ces huit jours me paraissent des années... Il devrait être de retour... Comme je l’attends !... Reviens, mon cher Arsenne, reviens, ta tendre Laure sent trop qu’elle ne vit plus sans toi...

Elle prête l’oreille.

À chaque minute il me semble l’entendre et je suis toujours trompée.

Elle ferme le coffret, et le rouvrant tout de suite, elle en tire une lettre.

Que je lise encore celle-ci.

Pressant la lettre contre son sein.

Quelle âme ! quel enjouement naïf ! quelle vérité !

On frappe, Laure jette tout par terre, renverse des chaises, et courant toute émue à la porte, elle l’ouvre en criant avec une respiration agitée.

Oh, c’est lui, c’est lui !

Scène II

LAURE, SUZANNE

LAURE, apercevant Suzanne, recule d’un air surpris et fâché.

Quoi ! vous, Suzanne ?

SUZANNE, un peu interdite.

Ma bonne amie, d’où vient donc ce triste étonnement ? mon abord vous est-il fâcheux.

LAURE, réparant le désordre.

Non, non, ma chère cousine, pardon, mais je croyais que c’était mon époux... il n’est pas encore arrivé, jugez de ma peine.

SUZANNE.

Pour un jour de retard faut-il tant s’alarmer ?

LAURE.

Comment pour un jour ?... Comptez-vous un jour, depuis avant-hier à deux heures qu’il m’avait promis d’être à Lisieux... Nous sommes allées au-devant de lui, il nous a fallu revenir seules.

SUZANNE.

Chère cousine, que ne vous a-t-on pas dit hier au soir pour vous tranquilliser sur ce retard ?

LAURE.

Ah ! ma bonne amie, si vous aviez aimé, vous fau riez que les mots ne tranquillisent pas.

SUZANNE.

Vous devez cependant vous faire une raison... On ne s’en va pas de Paris comme l’on veut. Songez qu’il a là toute votre famille avec une bonne partie de la sienne ; une visite d’un côté, une affaire de l’autre, deux ou trois jours sont bientôt passés.

LAURE.

S’il savait mes inquiétudes, rien ne l’aurait dû arrêter.

SUZANNE.

Voilà comme le plaisir est toujours mêlé d’un peu de peine... Vous vous êtes fait une fête d’aller à Paris voir célébrer ce grand mariage[4] de la fille de Médicis avec le roi de Navarre, vous avez voulu être témoin de cette alliance qui scelle notre réconciliation avec les catholiques... Qu’elle a dû être brillante cette fête ! tous les visages devaient être bien joyeux !... Je n’ai jamais regretté d’être seule que dans cette circonstance, parce que je n’avais pas, comme vous, un mari avec lequel j’aurais pu faire ce petit voyage ; mais quand on est fille, il faut rester à la maison.

LAURE.

En vérité toutes ces fêtes si vantées, si pompeuses, paraissent bien plus belles de loin, et surtout dans les récits que l’on en fait ; de près on voit peu de chose. Le tumulte, le bruit, vous étourdissent, et le cœur demeure froid... Ce que ces fêtes ont eu pour moi de plus agréable, c’est qu’elles m’ont donné l’occasion de revoir encore mes chers parents. J’ai eu aussi l’avantage d’avoir amené avec moi un frère que j’aime, et qui est le meilleur ami de mon époux.

SUZANNE.

Sans doute, c’est bien son meilleur ami... Ils ne sont bien contents que lorsqu’ils se trouvent ensemble ; c’est une union aussi rare que charmante.

LAURE.

Jusqu’ici son cœur a été libre, je voudrais bien qu’une fille de Lisieux pût le toucher et l’arrêter pour toujours dans cette ville, comme Arsenne a su m’y fixer.

Elle jette un regard à Suzanne.

M’entendez-vous, chère Suzanne ? Pourquoi rougir ?...

SUZANNE, baissant la tête.

Oh ! nous parlerons de cela ma bonne amie... Ce sera pour un autre moment s’il vous plaît.

LAURE.

Vous vous défiez de l’amour, chère Suzanne, et vous n’avez pas absolument tort ; mais je vous l’assure, quand il subjugue deux âmes honnêtes, il ne peut qu’ajouter à leur bonheur.

SUZANNE.

Vous l’avez trouvée cette âme honnête qui sympathise si bien avec la vôtre ; moi, je ne puis me flatter d’être aussi heureuse. Deux mariages fortunés sont trop rares pour espérer de les voir se succéder dans le cours de la même année.

LAURE.

Pourquoi cousine ?... Le secret d’être heureux consiste à se bien aimer ; alors tout se conforme de soi-même à nos désirs. Il est une douceur qui absorbe les chagrins de la vie, le cœur de l’un est dans celui de l’autre ; on ne pense, on n’agit qu’ensemble, et souvent on est prêt tous les deux à se dire une même chose... Quels doux épanchements ! quelle confiance ! quel cercle d’heures fortunées !... Non, l’existence n’est vraiment précieuse que pour deux époux qui s’aiment, et je préférerais aujourd’hui de perdre le jour plutôt que ce sentiment délicieux.

SUZANNE.

C’est cette crainte même de perdre un cœur qui m’aurait aimé, qui me fait redouter un engagement sérieux... Que de souffrances au moindre nuage, à la plus légère séparation !... Voyez par vous-même, vous allez passer quelques jours à Paris avec Arsenne, au moment du retour des affaires l’y retiennent malgré lui ; il vous laisse revenir accompagnée de votre frère, il tarde un peu plus qu’il n’a promis, et vous voilà dans des inquiétudes cruelles, dans les transes les plus douloureuses ; j’ai cru hier ne pouvoir jamais vous en faire revenir. Et dites-moi si tous vos contentements ne sont pas trop payés par de pareils troubles ?

LAURE.

Oh non, non ma bonne amie ; l’absence, il est vrai, est cruelle ; mais le retour, le retour Ah ! chère Suzanne, comme mon cœur vole au-devant de lui !... Vous le connaissez, cousine ; qui peut mieux juger s’il mérite d’être moins aimé ? Une bonté de cœur toujours égale, un heureux caractère, une gaieté franche ; quelles vertus n’a-t-il pas ?... Mon frère lui ressemble beaucoup, je voudrais bien qu’il pût vous inspirer le même amour.

SUZANNE.

Revenons, chère cousine, à ce que vous avez vu à Paris... Vous ne m’en avez déjà donné que des détails fort abrégés, qui ne me satisfont pas entièrement. Depuis que vous êtes de retour, on ne peut ni jouir de vous, ni vous faire parler comme l’on voudrait ; vous retombez toujours sur le charme du mariage. Est-ce que l’absence d’un époux lui prêterait de nouveaux attraits ?

LAURE.

Que tu es cruelle ! Eh comment ne pas parler en tout temps de ce qu’on aime ?

Scène III

LAURE, SUZANNE, UN DOMESTIQUE

LE DOMESTIQUE.

Madame, le papa Arsenne va descendre pour déjeuner avec vous... Il dit qu’il veut vous tenir compagnie en attendant son fils.

LAURE, se levant avec joie, à Suzanne.

Allons, allons au devant de lui... Le digne vieillard !... Je le respecte autant que je l’aime.

SUZANNE, criant.

Eh le voilà déjà le cher homme !...

LAURE.

Il n’a point sa canne, ma cousine... Aidons-le à marcher... Je crains toujours à son âge.

Elles vont au-devant de lui, pendant ce temps on apporte une table, sur laquelle on sert le déjeuner, du vin d’un côté, du lait de l’autre.

Scène IV

ARSENNE père, LAURE, SUZANNE

ARSENNE père.

Don jour, ma chère fille. Et toi Suzanne, déjà ?... Tu es matineuse... fort bien, je t’en félicite, je t’en remercie pour elle...

Il s’assied.

Que j’aime à vous voir ensemble... De quoi vous entreteniez-vous là toutes deux, mes aimables enfants ?

SUZANNE.

De tout ce qu’elle a vu de curieux à Paris... Oh ! quand viendra mon tour d’aller voir cette grande ville ?

ARSENNE père.

Bientôt, bientôt, ma nièce... En attendant nous en causerons tout en déjeunant.

À Laure.

J’aime bien que l’on conte, et je ne me lasse pas de t’entendre.

Il s’aperçoit d’un peu de tristesse.

Eh mais, encore rêveuse, chagrine ?...

LAURE, se contraignant pour sourire.

Non, non, cher papa, non.

ARSENNE père.

Il faut que je te le dise, ma chère Laure, tu me sis hier beaucoup de peine, en nous quittant tu m’as dit un bon soir prononcé d’un ton... Je me suis détourné plutôt pour te cacher mes larmes que pour éviter les tiennes... Tu m’as empêché de dormir toute la nuit. La pauvre enfant, disais je à chaque heure, elle tremble pour mon fils, elle veille et pleure... Tes craintes m’ont troublé.

LAURE.

Mon père... puissent-elles bientôt se dissiper !

ARSENNE père.

Oh je ne veux point que l’on soit comme cela ; pour s’aimer faut-il se tourmenter de mille terreurs chimériques, et pour quelques heures de retard créer des malheurs imaginaires... toi qui as de la raison, je ne te reconnais point... Ah ça déjeunons.

LAURE.

Pourquoi du moins n’a-t-il pas, par quelque mot d’avis, prévenu mes alarmes ?

ARSENNE père.

Parbleu si j’avais été ton époux, tu aurais donc pleuré éternellement... Moi qui te parle, j’ai été plusieurs années, et des années entières sans pouvoir jouir du bonheur d’embrasser une seule fois ou ma femme ou mon fils. Il est vrai que portant les armes dans ces temps de guerres intestines, je songeais encore plus à soutenir leurs droits qu’à les revoir dans leurs foyers... Allons, de la tranquillité, ma fille ; la paix est faite, Dieu soit béni, et soyons tous en joie... Va, mon fils avant la fin du jour nous aura tous embrassés ; c’est moi qui t’en réponds.

LAURE.

Je l’espère bien, mais hier vous disiez de même.

ARSENNE père.

Pour aujourd’hui tu verras... Est-ce qu’Évrard est déjà sorti ?

LAURE, à un domestique.

Avez-vous vu mon frère ?

LE DOMESTIQUE.

Madame, il est allé de grand matin faire sa tournée dans la ville, il a dit en partant qu’il irait peut-être hors des portes, au-devant de monsieur son beau-frère, voir s’il n’arriverait pas.

ARSENNE père.

Les chers enfants ! je les vois d’ici qui se rencontrent sur le grand chemin et qui s’embrassent avec un cœur... à leur santé.

Il boit.

C’est un excellent garçon que cet Évrard, n’est-il pas vrai, ma nièce ?

SUZANNE.

Oui, mon oncle... Allons, cousine, reprenez votre gaieté accoutumée ; quelque chose de votre voyage. Je n’ai jamais vu Paris, et je brûle d’entendre toutes les descriptions qu’on en fait. Ce n’est que là, je pense, que l’on trouve du beau et du merveilleux...

ARSENNE père.

J’ai presque regret de n’avoir pas été avec vous, mais à mon âge on fuit le fracas. J’ai vu tant de fêtes dans ma jeunesse. D’ailleurs mon fils y était, c’est tout comme moi-même... redis-moi toutefois ce qui m’intéresse. Vous avez été voir ensemble l’amiral Coligny. Répétez-moi bien cela. On vous a présentés à lui, n’est-il pas vrai ? Eh bien qu’en disait mon fils ? C’est là un vertueux humain, un grand général, un digne patriote... J’ai servi sous lui, nous nous connaissons bien. Un jour... Mais cela irait trop loin... dis, dis.

LAURE.

Mon père, il nous a parlé de vous avec une amitié tendre et distinguée... Il était alors dans son lit, assis sur son séant. Quel respect nous imprimaient ses traits vénérables ! nous arrosions de larmes les mains qu’il nous tendait...

ARSENNE père.

Quoi, l’assassin[5] qui l’a blessé n’est pas encore découvert ?

LAURE.

On le poursuit, nous a-t-on dit... Comme nous entrions, nous avons vu sortir de chez lui Médicis et le Roi. Il en avait reçu les marques d’attachement les plus extraordinaires[6]. Il était tranquille alors, sans émotion, sans trouble, et disait se trouver assez bien.

ARSENNE père.

Dieu veille sur ses jours ! c’est le plus ferme soutien de notre parti infortuné. Notre défense sans doute était juste... Eh que restera-t-il donc à l’homme si l’on veut lui ravir jusqu’à la liberté de penser !... François catholiques ! ô mes compatriotes, ne reconnaissons nous pas le même Dieu ? À quoi ont servi tant de combats cruels ? Est-ce en se déchirant le flanc que l’on apprend à mieux célébrer le créateur... Il fut un temps où désolé de voir l’embrasement de cette guerre civile, j’aurais plutôt souhaité que nous pussions tous devenir catholiques ; mais peut-on agir contre sa propre conscience ? Est-il en notre pouvoir d’avouer une croyance que nous rejetons en nous mêmes ? Il faudrait donc devenir fourbes, hypocrites, menteurs, et alors je préférerais de combattre et de mourir... Mais pardon, ma fille, je vous entretiens de batailles. Un vieillard qui a servi est sujet à ce défaut. Parlons plutôt de cette grande alliance dont tu viens d’être témoin... Tout devait y être bien brillant.

SUZANNE.

Quelle magnificence cela devait faire ? Tout le monde dit que c’était une profusion, et d’un faste, d’un éclat... mais les époux avaient-ils l’air bien content ?

LAURE.

S’il faut le dire ; sous tous ces superbes dehors, je n’ai point aperçu de véritable joie. Une noce bourgeoise m’a toujours semblé plus riante. Cet appareil magnifique ne sert qu’à déguiser l’ennui. Tout est consacré à je ne sais quelle représentation. On observe scrupuleusement l’étiquette, et l’on manque la gaieté. Il faut que la gaieté dans ce pays soit contraire à l’étiquette. Non, les époux n’avaient pas l’air content, je crois. Et la plupart des physionomies de cette cour ne me plaisent point. Médicis a le regard funeste, et Charles IX semble être le page de sa mère. Je ne sais, mais je ne lui trouve ni cette noblesse ni cette dignité affable qui caractérise un Roi. Le Prince de Béarn, par exemple...

ARSENNE père.

Vous voulez dire le Roi de Navarre.

LAURE.

Oui, mon père.

ARSENNE père, le front épanoui de joie.

Eh bien ?

LAURE.

Ah voilà une physionomie d’homme à se faire adorer de tout le monde... un front ouvert qui inspire la confiance... des traits qui peignent la grandeur d’âme et la bonté. Il a avec cela un certain air amoureux qui ne déplaît à personne... Oh, j’aimerais bien à voir un Prince de ce caractère assis sur le trône de France.

ARSENNE père.

Avec un ministre tel que Coligny, n’est-ce pas, ma fille ?

SUZANNE.

Messieurs les catholiques ne trouveraient peut-être pas leur compte à vos arrangements.

ARSENNE père.

Je suis bien sûr que Coligny ne serait point persécuteur et que le Roi de Navarre leur laisserait cette liberté qu’ils veulent nous ravir. Je serais le premier à défendre leurs droits, si l’on avait l’injustice de les contraindre ; mais que dis-je ? Nous n’avons plus de vœux à former. Le calme a succédé aux orages. La paix est cimentée aux pieds des autels ; elle a réuni les partis opposés. Tout nous promet à l’avenir des jours aussi tranquilles que fortunés.

Scène V

ARSENNE père, LAURE, SUZANNE, ÉVRARD entre d’un air effaré et sombre

LAURE, se levant avec précipitation.

Mon frère !... De retour et sans mon époux ?...

ÉVRARD.

Bonjour, ma chère Laure.

LAURE.

Avez-vous été loin au devant de lui, mon frère ?

ÉVRARD, les yeux baissés.

Assez loin, ma sœur.

LAURE.

Quoi, vous ne l’avez pas rencontré, ni lui ni personne qui l’ait vu ?

ÉVRARD.

Personne.

ARSENNE père.

Vous devez avoir grand appétit... Asseyez-vous là et déjeunez.

ÉVRARD.

Je n’ai point d’appétit.

SUZANNE, à Évrard.

Mais qu’avez-vous donc ?

LAURE.

Qu’est-ce donc, mon frère, comme vous êtes changé ?

ÉVRARD, troublé.

Moi ?

ARSENNE père.

Il n’aura rien pris encore... Et le grand air...

LAURE, le fixant.

Qu’avez-vous ?

ÉVRARD, s’efforçant de se remettre.

Mais je n’ai rien, ma sœur, rien du tout, vous dis-je, rien.

ARSENNE père, après l’avoir examiné.

Vous êtes en effet un peu pâle. Jamais il ne faut sortir à jeun, entendez vous, mais buvez un bon verre de vin, cela vous remettra.

Il lui verse du vin.

ÉVRARD, s’approchant d’ Arsenne, bas à son oreille.

Avez-vous un petit moment à me donner ?... J’aurais à vous parler en secret.

ARSENNE père.

En secret !

ÉVRARD.

Oui, passons dans une autre chambre, je vous prie.

ARSENNE père.

Présentement ?

ÉVRARD.

Oui sur le champ, et surtout sans faire semblant de rien.

ARSENNE père.

Allez le premier, je vous suivrai... Non, laissez-moi faire.

Se levant.

Ma fille, je reviens, il faut que je sorte pour un instant.

LAURE, au devant de la porte.

Où allez-vous, mon père ?... Évrard où allez-vous ?... Vous me faites mourir... Votre air, votre son de voix... Eh mon Dieu que lui serait-il arrivé ?... Qu’auriez-vous donc appris ?

ÉVRARD.

Mais rien, vous dis-je... Ma sœur soyez tranquille.

LAURE.

Non, je ne le serai pas... Pourquoi se séparer de moi ?... Je ne vous crois plus, et je crains tout.

ÉVRARD, se domptant.

Ne puis-je avoir quelque chose de particulier à lui communiquer ? Et sur quoi vous alarmez-vous ?

LAURE.

Sur quoi, mon frère ?... Votre visage vous trahit... Va, tu peux tout dire après la terreur où tu m’as jetée.

ÉVRARD, troublé.

Hélas ! que vous dirai-je, ma sœur ?

Scène VI

ARSENNE père, LAURE, SUZANNE, ÉVRARD, MÉNANCOURT

MÉNANCOURT.

Mon cher Évrard, Arsenne est-il de retour ?... Sauriez-vous ?... Nous sommes tous tremblants... Mon père m’envoie... Je viens vous demander des nouvelles.

ÉVRARD, lui faisant en vain quelques signes.

À moi ! des nouvelles ?

MÉNANCOURT.

Oui, vous avez été hors de la ville... On m’a dit que vous avez appris sur la route quelque chose du désastre qui est arrivé dans Paris.

LAURE.

Un désastre !... à Paris !... Dieu ! quel désastre !

SUZANNE, la soutenant.

Ah ! ma bonne amie, pourquoi vous épouvanter à ce point ?

ARSENNE père, à Évrard.

Parlez, Évrard, car la frayeur exagère les maux, et son imagination prompte à s’enflammer va toujours saisir l’excès du malheur... Il ne peut être que moindre dans la vérité... Parlez...

ÉVRARD.

Eh bien, il serait inutile de vous rien déguiser, et d’ailleurs le poids qui m’accable pèse trop sur mon cœur. Apprenez...

Il s’arrête.

ARSENNE père.

Achève, Évrard, tu m’interdis... Achève.

ÉVRARD.

Je tremble, j’hésite à le dire.

Il les prend chacun par une main et leur dit à demi voix.

On parle d’une trahison abominable...

LAURE.

Quelle trahison ?

ÉVRARD.

On dit que cette paix si sacrée, sur laquelle nos frères se sont endormis, vient d’être horriblement violée. On parle de surprises nocturnes, de violences, d’assassinats. Selon les uns, nos frères ont été égorgés dans leurs lits ; selon les autres, on a embrasé leurs maisons. L’amiral même, dit-on, a été massacré dans son hôtel et par l’ordre du Roi.

ARSENNE père, détachant sa main avec feu de celle d’Évrard, et d’une voix pleine de véhémence.

Par l’ordre du Roi ! Coligny ! ne le croyez pas, ma fille, ne le croyez pas... Cela est il possible !... Par l’ordre du Roi !... N’avons-nous pas la sauvegarde de sa parole ? N’avons-nous pas à sa voix déposé tout soupçon ?... Qui peut inventer de pareils blasphèmes et se plaire à les répandre ?... Évrard, votre cœur a-t-il dû y ajouter soi, et comment votre bouche ose-t-elle les répéter ?

ÉVRARD.

J’ai vécu parmi nos ennemis. J’ai vu de près cette cour, et je sais trop ce qu’on en peut attendre.

LAURE.

Ô mes tristes pressentiments ! seriez-vous les avant-coureurs du malheur de ma vie ?... Suzanne, ne m’abandonne point.

ARSENNE père.

Ma fille, vous croiriez...

LAURE.

Eh, si je le croyais, j’aurais déjà cessé de vivre.

ARSENNE père, avec chaleur.

Allez, il n’existe point de pareils monstres sur la face de la terre. Un Roi de vingt-deux ans n’embrasse pas ses sujets, ne les invite pas à des fêtes publiques pour les égorger à l’issue des festins... Quoi, tant de promesses ; quoi, tant de témoignages de bonté n’auraient été qu’une feinte employée pour enfoncer plus sûrement le poignard dans nos cœurs !

ÉVRARD.

Puisse cette affreuse nouvelle bientôt se démentir !... Je suis dans un état violent... à peine me connais je... Mon cher Arsenne, mon ami, nous sommes partis sans toi, nous t’avons laissé dans cette ville malheureuse avec notre mère, et...

SUZANNE, à Évrard à voix basse.

Imprudent ! Eh ménagez sa sensibilité !

LAURE.

Mon frère ! est-ce ainsi que vous me rassurez ?

ÉVRARD, à Laure.

Pardon, ma sœur, je ne songeais pas à toi... Va, croyons-en plutôt l’expérience d’un père. Ce bruit se trouvera sans fondement. Tu ne tarderas pas à revoir ton époux, et moi mon ami.

LAURE.

Cruel de quel ton tu me consoles !... Tu voudrais me donner une espérance qui te manque... Va, il n’y aura que sa présence qui pourra me tranquilliser.

ÉVRARD, avec un frémissement secret.

Le ciel n’aura pas permis ces épouvantables cruautés.

ARSENNE père.

Non, non... modérez-vous, mes enfants, on n’est point impitoyable et barbare de sang froid. J’ai vu nos adversaires lever le glaive sur nos têtes, mais c’était dans le choc des batailles. Je les ai connus trop braves à Jarnac, à Moncontour, aux plaines de Saint-Denis pour devenir sitôt de lâches assassins... Qui a ose imaginer une aussi détestable histoire ? Quelque méchant ténébreux qui s’est plût à épouvanter l’esprit de ses concitoyens par ces peintures sanglantes et bizarres qui en imposent à la multitude... Que de fois j’ai vu les plus petites causes, les plus puériles, alarmer tout un royaume... D’ailleurs est-ce pour la première fois que vous vous êtes trouvés abusés par les faux bruits qui courent ?

LAURE.

Hélas ! les mauvais se sont presque toujours confirmés.

ARSENNE père, à Évrard.

Mais de qui enfin tenez-vous une nouvelle aussi absurde ?

ÉVRARD.

Turinge que j’ai rencontré est le premier qui m’a glacé d’effroi. Dugas, Clévard, ont dit la même chose ainsi que plusieurs des nôtres.

LAURE.

Plusieurs !... mon père !... plusieurs !... ciel ! ce serait la vérité !

ARSENNE père.

Allons, ma fille, je sors de ce pas. Je souffre trop d’entendre de pareils discours. Je saurai qui interroger, je remonterai à la source, et j’espère bientôt vous convaincre que ce bruit est non seulement faux, mais dénué même de toute apparence.

LAURE.

J’irai avec vous, mon père... J’irai partout... Suzanne m’accompagnera.

ARSENNE père, avec réflexion.

Non, demeurez ma fille, nous reviendrons... Gardez-vous bien d’écouter vos alarmes, songez qu’elles offenseraient la nature et l’humanité.

LAURE.

Eh comment ne pas frémir après ce qu’on vient d’annoncer ?... Arsenne ! mon cher Arsenne !

ARSENNE père, lui prenant les mains.

Eh ! ma chère fille, si je pouvais le croire, que ferais-je encore sur la terre ? C’est alors que j’aurais trop vécu, je voudrais mourir à cette place en te serrant la main, et en prononçant le nom de mon malheureux fils...

Scène VII

ARSENNE père, LAURE, SUZANNE, ÉVRARD, MÉNANCOURT, THÉVENIN, TROUPE DE PROTESTANTS

THÉVENIN.

Respectable Arsenne, nous sommes tous plongés dans la consternation. Le malheur existe-t-il ? Où est votre fils ? S’il arrivait, il pourrait calmer nos frayeurs... Elles vont en augmentant.

ARSENNE père.

Messieurs, croyez que tous ces rapports émanent d’une source obscure, et ne nous rendons pas complices d’un bruit dont on pourrait nous faire un crime par la suite.

THÉVENIN.

Ces rapports se sont déjà beaucoup multipliés. Ils semblent venir de plusieurs endroits. Heureusement cependant qu’ils paraissent se contredire.

ARSENNE père, vivement.

Ah, je le crois.

À Laure.

Entendez-vous, ma fille, ces rapports se contredisent. Bientôt ils s’en iront en fumée.

THÉVENIN.

Dieu le veuille... j’ai mon neveu à Paris... il m’est bien cher.

UN PROTESTANT.

J’y ai mon père.

UN AUTRE PROTESTANT.

Moi, mon frère.

UN AUTRE.

Je viens d’y envoyer mes enfants.

ÉVRARD, embrassant l’un d’eux.

Ah malheureux que nous sommes, en serons-nous quittes pour la terreur ?

ARSENNE père.

Mes amis, n’allons pas au devant du désespoir. Nous n’avons aucune certitude. Un moment encore, et nous nous reprocherons sans doute nos craintes. Je me hâte d’aller m’informer de ce qui doit les dissiper. Je me transporterai sur le grand chemin pour interroger tous ceux qui arriveront, et vous rougirez alors d’avoir cru.

LAURE, donnant le bras à Arsenne.

Je vous accompagne, mon père. Je ne vous quitte point... Allons apprendre ce que le ciel a décidé sur notre sort ; mais hélas, que je ne rentre jamais dans cette ville, s’il ne guide mes pas.

ACTE II

Scène première

LAURE, SUZANNE

Laure arrive, pâle, échevelée, les yeux noyés dans les larmes, les bras tendus et levés au ciel, précipitant ses pas dans une espèce de désespoir. Elle va tomber sur un fauteuil, laissant pencher son corps en entier sur un des bras. Suzanne la suit, et se jette un genou en terre en l’embrassant pour la relever. Laure abaisse sa tête contre son sein, et demeure immobile dans un douloureux silence.

LAURE.

Laisse, laisse ; tes soins sont inutiles... il est temps que je meure ma mère... mon époux... tu l’as entendu... ni le sexe, ni l’âge n’ont été épargnés !... La paix est dans le tombeau qu’ils habitent... C’en est fait, c’en est fait... tout est perdu pour moi.

Après un long silence.

Dieu ! tu sais pour qui je t’implore... N’est-il plus, ou l’aurais-tu dérobé au fer des assassins ?... Ah s’il était ainsi ! mille actions de grâces te soient rendues... J’embrasse toutes les autres douleurs, les plus longues, les plus horribles ; mais pour celle-là, ô mon Dieu, daigne, daigne me l’épargner...

Elle retombe accablée et muette.

Scène II

LAURE, SUZANNE, ARSENNE père, ÉVRARD, THÉVENIN

Arsenne père, soutenu par Thévenin et suivi d’Évrard, arrive à pas lents jusqu’en présence de Laure ; ils s’arrêtent tous trois à la contempler dans un morne silence.

ARSENNE père.

Puisse la douleur me délivrer bientôt de ce monde !... terre sanglante !... jour affreux !... Je vous quitte. Qui pourrait vouloir survivre à de pareilles horreurs... Ah c’est bien à cette heure que je gémis d’avoir vécu trop longtemps.

LAURE.

Ô ma mère !... Ô mes chers parents !... Ô toi pour qui j’expire de terreur !...

ARSENNE père.

Mourons, ma fille, mourons, suivons nos frères lâchement massacrés. La France arrosée de leur sang n’est plus notre patrie... recevez-moi dans votre séjour, martyrs glorieux de notre religion. Et toi, Coligny, ombre sacré, pardonne, si avant toi j’ai commencé à pleurer mon fils !

LAURE.

Tout ce qui m’est cher n’est plus sans doute, et je ne puis mourir... Ô tourment !

ÉVRARD.

Que ne suis-je resté à Paris ? Je les aurais défendus, je serais tombé à leurs côtés, et je serais moins à plaindre que dans cette cruelle incertitude... Si j’ai perdu l’homme que j’aimais, ce frère, ce cœur tendre et généreux, il ne me restera plus au monde qu’à le venger... Il le sera, ma sœur, il le sera, j’en jure par toi.

D’un ton sombre.

S’il est mort, tu n’as plus de frère. Tremblez, lâches et féroces assassins, vous n’avez pas tout égorgé. Il reste encore de cette déplorable famille quelqu’un qui saura profiter de vos horribles leçons... Qu’entends-je ? Quel bruit ?

Plusieurs Réformés sont à la porte et l’ouvrent subitement, ils jettent tous un cri en s’écartant pour faire passage à Arsenne en criant tous.

Arsenne ! Arsenne ! Arsenne !

Laure se retourne, et laisse voir un visage où se peignent tous les sentiments qui agitent son cœur. Tous les personnages sont en mouvement.

Scène III

LES MÊMES, ARSENNE fils

ARSENNE fils entre en désordre et s’élance, en passant il embrasse son père et Évrard.

Mon père !... Mon ami !...

ARSENNE père et ÉVRARD.

Mon fils !... Mon ami !...

ARSENNE fils, dans les bras de son épouse, et d’une voix étouffée.

Ô ma bien aimée, je te revois encore !...

LAURE.

Tu vis et je te presse dans mes bras.

La tête penchée, et d’une voix affaiblie par l’excès du sentiment.

Je meurs de saisissement et de joie...

Ils restent quelques moments embrassés. Laure se dégage et le fait asseoir.

ARSENNE père, avec des entrailles.

Ô Dieu ! vous m’avez sauvé mon fils !

ÉVRARD.

Nous te revoyons !... Réponds-nous, ami ; tu ne t’es donc pas trouvé ?...

ARSENNE fils, les bras tendus, la bouche ouverte, les yeux enflammés.

Laissez-moi respirer.

ÉVRARD après un moment d’intervalle.

Dis-nous seulement, aurais-tu été témoin du massacre de cette nuit...

ARSENNE fils, se levant avec précipitation, et se tournant vers Évrard en lui montrant ses vêtements.

Tiens... regarde mes vêtements...

LAURE le prend par un bras et d’un œil alarme visite ses habillements.

Dieux ! ils sont tout couverts de sang... Tu es blessé...

ARSENNE fils, à Laure.

Ce sang que tu vois n’est pas le mien... Hélas ! c’est celui de ta mère, de ton oncle, de tes plus proches parents, de tous ceux enfin qui avec moi ont voulu les défendre.

LAURE, jetant un cri.

Ma mère !... Quoi, son âge !... Les monstres l’ont assassinée...

ARSENNE fils.

À mes yeux !

ÉVRARD, courant toute la scène en furieux.

Ciel !... ma mère !... vengeance, vengeance !

ARSENNE père tombe à côté de Laure.

Chaque instant nous apporte des horreurs imprévues... Où sommes-nous malheureux ?... Une main invisible nous a-t-elle précipités au séjour des démons ?

ARSENNE fils.

Cette cour abominable, fléau perpétuel de la nation, a médité le crime... Paris nage dans le sang. Nos frères sont égorgés. Leurs assassins triomphent etc. foulent aux pieds leurs corps sanglants.

ÉVRARD.

Achève... ma fureur est calme... parle, je peux t’écouter...

ARSENNE fils.

Leur détestable fête cachait le meurtre. En signant la paix ils signaient notre mort... Les lâches, ils nous tendent la veille une main caressante, ils nous souhaitent une nuit tranquille nous nous endormons ; ils brisent nos portes, et nous réveillent en nous perçant le sein.

ÉVRARD.

Et comment nous es-tu rendu ?

ARSENNE fils.

Je ne sais... À travers les flambeaux, les poignards, les meurtriers, les ruisseaux de sang, les monceaux de corps étendus qui barraient les passages, l’horreur et la confusion de cette nuit effroyable, j’ai échappé par miracle à leurs coups.

ÉVRARD.

Et tu n’as pu échapper que seul... Les nôtres... Dieu !

ARSENNE fils, du ton du désespoir.

Quel reproche !... Eh demande moi plutôt, pourquoi dans cette ville il est encore des habitants... La mort était partout... Je combats les assassins, je me trouve renversé parmi les mourants, et bientôt je n’embrasse plus que des cadavres. J’avais perdu le sentiment, ils me laissèrent pour mort, mais revenant à moi je suis sorti pour ainsi dire du tombeau des miens. J’ai erré par la ville. L’arme sanglante que je portais à la main mes cheveux hérissés, mes habits souillés de sang et de poussière m’ont fait regarder moi-même comme un assassin... Enfin précipitant mes pas égarés, j’ai franchi l’espace qui me séparait de vous.

Il retombe accablé.

LAURE, à Suzanne.

Dispense-toi de ces vains secours, et ne cherche point à ranimer ma misérable vie.

ARSENNE fils, après un silence.

Suis-je loin en effet de ces monstres barbares ?... mes idées se troublent... ma pensée s’enfuit... les victimes de leur férocité, pâles et déchirées, me poursuivent et m’environnent. Je les vois encore !

En pleurant.

ah mon père, j’en mourrai.

LAURE.

Tu es dans nos bras, cher époux ; je n’ai plus de mère... hélas ! daigne vivre pour moi.

ARSENNE fils.

Moi, vivre après ce que j’ai vu ?... Ah ! cette nuit horrible n’a point frappé vos regards. Vous n’avez pas entendu les cris de rage des assassins, mêlés aux cris expirants de mes proches. Vous n’avez pas reçu leurs soupirs lamentables. Vous ne les avez point vus la main sur leurs blessures, prendre de leur sang, le montrer au Ciel, et tomber en implorant des vengeurs... Je me sauve chez Coligny. Je voulais mourir auprès de ce grand homme, ou du moins y rallier notre parti dispersé. On précipitait son corps déchiré. Guise foulait aux pieds ses cheveux blancs. Sa troupe impie insultait encore à la dépouille du plus honorable des humains !

ARSENNE père, avec enthousiasme.

Fureur insensée ! fureur impuissante ! son âme rayonnante de gloire, mon fils, était déjà dans les cieux.

ARSENNE fils.

Mais nommez ceux qui conduisaient la horde effrénée des meurtriers ?... À leur tête marchaient ces émissaires de Rome, déchainés du fond de leurs retraites solitaires, monstres infernaux, allaités des poisons de l’Italie Une joie cruelle anime leurs regards. D’une main ils désignent les victimes avec l’image du Christ, de l’autre ils portent le poignard dans leurs cœurs. Ils échauffent avec les noms du Roi et de Dieu le carnage trop lent à leur gré. Ils lèvent leurs mains ensanglantées pour bénir l’homicide qui frappe le plus de coups. Ils relèvent, ils encouragent le bras lassé de forfaits. J’ai vu jusques à des enfants[7], excités par l’exemple, égorger d’autres enfants endormis dans leurs berceaux.

ÉVRARD, errant sur la scène.

Quel tableau, Dieu vengeur ! et ton tonnerre repose !

ARSENNE fils.

Je côtoie la Seine, ses eaux rouges de sang voituraient des corps défigurés. Je passe devant le Louvre. Quel spectacle ! un peuple immense avec des gémissements et des cris désespérés implorait un asile aux portes du palais de ses Rois. Clameurs plaintives, cris pitoyables vous avez frappé l’oreille du souverain sans émouvoir son âme. Que dis-je ! c’est là que les bourreaux marchaient d’un air plus triomphant, que les flambeaux redoublés éclairaient une plus vaste scène de carnage. Le sang des sujets regorge à longs flots sous l’œil tranquilles du Monarque. Les lances, les piques hérissées des soldats renversent, déchirent ce peuple sans défense, tandis que Charles et son barbare frère[8] du haut de leur balcon, dans leur féroce allégresse, font voler la mort sur ceux qui fuient et tirent sur ces infortunés réclamant leur appui, comme sur les animaux de leurs forêts !

ARSENNE père.

Arrête... épargne-moi... plutôt mourir sur l’heure que d’en entendre davantage.

ARSENNE fils.

Ah mon père !... Ah mon ami !... Si dans ces moments affreux je n’eusse songé à vous, à cette tendre épouse, le ciel m’en est témoin, j’aurais péri, mais aujourd’hui nous ferions tous vengés.

ARSENNE père.

Et qu’aurais-tu fait ?

ARSENNE fils, hors de lui-même.

Ce que j’aurais fait ? À travers les lances et les gardes qui l’environnent, j’aurais... Mais une voix plus forte m’a crié que je me devais à vous trois sans réserve. Je suis devenu faible, et j’ai fui en abandonnant la cause de mes malheureux concitoyens.

ARSENNE père.

Ah mon fils ! que dis-tu ? Laisse, laisse toute vengeance à Dieu ; elle n’appartient qu’à lui Si sa justice est lente, elle descendra plus terrible...

ÉVRARD, avec force.

Le Ciel se tait... C’est à nous qu’elle est remise

D’un ton réfléchi et sombre.

Roi, Prêtres, Ministres Princes, Courtisans, tous ont trempé dans ce complot exécrable... Et voilà nos chefs !

Après un silence.

Amis ! vous venez de l’entendre,

Aux Protestants.

ce sont ces Prêtres qui ont donné le signal du meurtre... Le coup vient de Rome. Médicis a respiré l’air de ce climat... C’est elle qui a transporté dans le nôtre des crimes jusqu’alors inconnus... Laisserons-nous tant d’horreurs impunies ?... Attendrons-nous qu’elles se renouvellent ?... Nous tenons ici du moins un de ces chefs fanatiques qui ont fait de l’homme un monstre farouche.

ARSENNE fils, assis.

C’est aux flambeaux des autels qu’ils ont allumé les flambeaux du carnage.

ÉVRARD.

Mon sang bouillonne, et brule de les immoler...

ARSENNE fils, se levant tout-à-coup, fixant Évrard et lui prenant la main.

Eh bien... payons la mort par la mort, et que les plus coupables tombent les premiers.

LAURE, les séparant, et se mettant entr’eux deux.

Ah ! parlez plutôt de vous sauver... Oublies-tu pour qui le ciel t’a conservé ?... Vois ton père, vois ton épouse... Fuyons avant que cet orage sanglant s’étende plus loin... Que fait-on s’il n’arriverait pas jusques à nous ? Un courage inutile n’est qu’une imprudence téméraire... Crois que sans toi tant de forfaits ne resteront pas sans châtiment. Remets-en le soin à ce vengeur suprême qui a compté les soupirs de toutes les victimes !

ARSENNE père.

Je l’approuve... tu te dois avant tout à ton épouse, et tu n’es plus à toi. Fuis, fuis avec elle... Allez, et ne vous reposez pas que vous ne soyez en sureté... Je saurai bientôt vous rejoindre.

LAURE.

Nous ne vous quitterons pas d’un seul instant, mon père ! ce n’est qu’en vous sauvant que nous croirons nous échapper.

ARSENNE père.

Ne songez point à moi... Eh ! qu’ai je à perdre ? Quelques jours malheureux et voisins du trépas. Partez, vous dis-je ? Prenez la route de l’Angleterre. Abandonnez pour jamais cette affreuse patrie que le fanatisme arrose du sang de ses plus dignes citoyens.

ARSENNE fils.

Vous jugez la fuite nécessaire, et je fuirais seul ! et je laisserais ici nos frères troublés, incertains, tremblants dans leurs maisons, la tête sous le couteau mortel... Non... je ne partirai que le dernier. Leur salut à tous me regarde, et m’est aussi cher que le mien.

ARSENNE père.

Chacun de nous prendra différents sentiers pour se réunir sur la frontière. Nous te suivrons tour-à-tour, et...

ARSENNE fils, l’interrompant.

Le malheur nous rend tous égaux, mon père. Le péril doit se partager de même. Dans ces redoutables instants, est-il permis de séparer sa cause de celle de ses amis ? Non... Allez, j’ai vu mourir les miens, je saurai mourir aussi. C’est à vous de partir avec ma femme et Suzanne, leur sexe et votre âge sont un privilège, mais nous...

Scène IV

LES MÊMES, CLÉVARD et plusieurs nouveaux RÉFORMÉS qui entrent avec lui

CLÉVARD, d’une voix triste et plaintive.

Amis infortunés ! voici donc aussi notre dernier jour...

ARSENNE fils.

Clévard ! Que viens-tu nous dire ?

CLÉVARD, à Arsenne fils.

Hélas ! tu ne t’es sauvé de Paris que pour tomber aujourd’hui avec nous. La rage de nos ennemis ne se borne pas à la capitale ; elle s’étend sur toute la France. Partout nous sommes proscrits[9]. Cette malheureuse ville va subir le même sort. C’est un embrasement universel où nous allons tous périr.

LAURE.

Eh que tardons-nous ?... Fuyons, fuyons tous ensemble.

CLÉVARD.

Ah madame, si la fuite était possible, je ne serais plus ici. Les portes de la ville viennent de se fermer. Des brigades sont répandues sur les chemins. La garnison est sous les armes : elle a bloqué les murs. Entendez-vous le bruit des tambours ? Le son redoublé des cloches ? Tout annonce notre trépas...

FOULE DE PROTESTANTS.

Hélas ! où fuir ?

Ils expriment leur effroi, et leur douleur par divers signes.

CLÉVARD.

Les églises des catholiques sont ouvertes... Ils s’y rassemblent comme dans un jour solennel. J’ai passé près d’eux, et j’ai lu notre arrêt dans leurs regards... Ô vous amis, qu’une même foi unit et rassemble, qu’allons-nous devenir ?...

ARSENNE fils va saisir une arme, chacun l’imite.

Armons-nous, armons-nous... il ne s’agit plus de fuir... Vendons cher notre sang... Où te cacherai-je, chère épouse ?... Comment te dérober à leurs coups ?

LAURE armée, et se rangeant auprès de son époux.

Va, j’aurai un courage égal à leurs fureurs... Ils verront ce qu’est une femme qui combat pour ce qu’elle aime.

ÉVRARD, armé.

Je vous défendrai tous jusqu’au dernier soupir.

ARSENNE fils, à son père en pleurant.

Mais, vous mon père, vous hélas ! quel sera votre sort ?... Votre bras affaibli par les années n’est plus celui qui s’est distingué dans les combats... à cette idée je frissonne. Un tremblement affreux me saisit.

ARSENNE père, avec grandeur.

Je ne daignerai point m’armer contre de lâches assassins. Qu’ils trempent leurs mains dans mon sang, qu’ils me délivrent du jour qu’ils m’ont rendu odieux, j’y consens... ta main du moins fermera ma paupière. Je n’approuve pas toutefois cette défense quoique légitime, mon fils ! nous donnerons la mort et nous ne l’éviterons pas. Je préférerais d’attendre, et de recevoir le coup comme Coligny.

ARSENNE fils, d’un ton douloureux.

Comme Coligny ! ah Dieu ! quel nom avez-vous prononce ?... Il redouble ma fureur, ou plutôt il m’éclaire.

Jetant l’épée.

Non je n’ai plus besoin de cette arme. Recours faible et impuissant, je t’abjure.

D’un ton plus calme.

Seul je vous vengerai tous amis, seul je me sens la force d’épouvanter et d’arrêter vos assassins... Ciel ! si tu m’as conservé le jour, je le reconnais enfin, c’est pour un autre exemple, et je le dois à la terre.

ÉVRARD.

Ami ! quel est ton projet ?

Arsenne ne répond rien. Il se couvre le visage des deux mains, errant sur la scène.

Scène V

LES MÊMES, MÉNANCOURT

MÉNANCOURT, accourant avec effroi, et à pas précipités.

Hélas ! où trouver un asile ? Quel Dieu daignera nous protéger... je viens me rejoindre à vous, mais pour mourir.

LAURE.

Ah Ménancourt !

MÉNANCOURT.

Nous ne pouvons leur échapper. Ils nous tiennent enfermés comme des vils troupeaux que l’on doit égorger. Ne craignez pas qu’ils viennent à cette heure, ils sauront bien comment nous surprendre sans rien hasarder. Ils attendront le milieu de la nuit. Alors le signal éclatera, assaillis par le nombre, et brulés dans nos propres maisons, bientôt tout sera dit de nous.

LAURE.

Qu’ils ne frappent que moi, et je bénis mon trépas !

MÉNANCOURT.

Aucun de nous ne sera épargné !

FOULE DE PROTESTANTS.

Hélas ! nous n’avons donc plus qu’à tendre la gorge à ces satellites de l’enfer armés contre les vrais fidèles.

Environnant Arsenne père.

Dans ces extrémités quel parti faut-il prendre, respectable Arsenne ?

ARSENNE père, avec des sanglots.

Attendre la mort en prières, mes enfants, et la recevoir en martyrs. Nos frères du haut du ciel nous tendent les bras !...

FOULE DE AU PROTESTANTS.

Qu’ils sont heureux ceux qui se sont endormis dans la tombe avant ces jours d’horreurs !

MÉNANCOURT.

L’Évêque triomphe : il appelle autour de lui ces hommes hypocrites qui prêchent la paix, et dont le cœur ne vit que pour la haine ; ils ne demandent tous que la mort de ceux qu’ils ne peuvent tromper ou corrompre.

ARSENNE fils, sortant de sa léthargie.

Poursuis, Ménancourt, poursuis...

MÉNANCOURT.

Ils courent dans toutes les maisons aiguiser les poignards qui nous sont destinés. Ils applaudissent à ces épouvantables forfaits. Ils prononcent d’une bouche homicide le nom de Dieu. Ils effrayent par l’anathème de Rome ceux à qui l’humanité parlerait encore.

ARSENNE fils, dans un mouvement désordonné rapide, tirant un poignard.

C’en est trop... vous voyez ce poignard... il va vous faire justice... C’est trop honorer des assassins que de les combattre... Évrard !... viens avec moi.

ÉVRARD, avec transport.

Je te suis partout.

ARSENNE fils, toujours dans le même état.

Je vais saisir le chef de ces prêtres barbares. Sous son vêtement de Pontife, il sentira le fer dans son cœur altéré de la soif de notre sang... Si mon bras faiblissait...

ÉVRARD.

Je t’entends !

ARSENNE fils.

Que ne puis-je du même coup exterminer tous ses ministres !

ARSENNE père.

Dieu !... Mon fils !... Quel dessein affreux, écoute-moi...

ARSENNE fils.

Si vous les aviez vus comme moi dans cette nuit sanglante, vos mains seraient déjà dans leurs cœurs...

ÉVRARD, prenant la main d’Arsenne fils.

Je veux avoir l’honneur du premier coup.

LAURE, à son époux.

Arrête, la vengeance t’égare... Arrête, songe que dans ce sein malheureux est enfermé peut-être un fils que tu vas priver d’un père.

ARSENNE fils, aliéné de douleur.

Qu’il meure dans tes flancs, qu’il ne voie jamais le jour plutôt que de respirer l’air que ces monstres respirent... Qu’a-t-il besoin de naître ?... La vie n’est qu’un présent fatal que je maudis, et que je déteste.

LAURE.

Ah Dieu !

ARSENNE fils.

Je ne vis plus pour lui, je ne vis plus pour toi...

LAURE, avec un grand cri.

Cruel !... Est ce toi qui parles ?...

ARSENNE père.

Mon fils !...

LAURE, à ses genoux.

Aie quelque pitié d’une mère...

ARSENNE fils, détournant la tête.

Je suis mort pour vous tous, je ne vous écoute plus... il n’existe plus de moi que deux bras armés pour la cause commune.

LAURE, lui faisant une espèce de violence.

Je ne te quitte point, cruel !... Tes sens sont aliénés... Laisse désarmer ton bras... Tu caches un poignard... Ah dusses-tu m’en punir, je veux te l’ôter des mains.

ARSENNE fils, la repoussant.

Qu’oses-tu dire ?... Tremble !... Tu ne sais pas... Ce poignard !... Nul ne pourra l’arracher que de mes mains... glacées C’est un monument éternel du crime... Un sang précieux a gravé sur ce fer en traits ineffaçables...

LAURE.

Tu me fais frémir... Un sang précieux !... Tout le mien s’est glacé...

ARSENNE fils.

Malheureuse. !... Oses-tu le demander ?... Je l’ai retiré fumant du sein de ta mère expirante... Il faut que mon bras le replonge tout entier...

LAURE.

Je me meurs !...

ÉVRARD, voulant lui arracher le poignard.

Il m’appartient... Cède, cède le moi.

ARSENNE fils, avec un geste terrible.

Non, je le garde, il est à moi... Les cruels !... Marchons !... Ils m’ont assez montré comme l’on assassine...

ÉVRARD.

Je ne me connais plus !... Où sont-ils les barbares ? Le sang innocent des miens me crie, frappe... Dans chacun de ces prêtres je cours immoler un de leurs assassins.

ARSENNE père, s’opposant au passage.

Vous n’irez pas plus loin, mes enfants, ou vous mé. priserez ma voix mourante.

ÉVRARD.

Cessez de nous retenir. Nous revenons à notre tour tout couverts de leur sang.

ARSENNE père, succombant à moitié sous l’effort.

Arrêtez... Eh quoi, voulez vous me voir expirer à vos pieds ?... Non, je ne me relèverai point que vous n’écoutiez ma prière.

Ses enfants le relèvent en donnant des signes d’impatience et de fureur.

Prêtez l’oreille à un vieillard qui touche à sa dernière heure... La douleur va consumer le reste de ses ans. Je sens vos transports et les accès de votre désespoir, mais répondez-moi, mes fils ? À quoi sert la vengeance ? Ranime-t-elle les cendres de ceux qui ne sont plus ? Hélas ! elle ne peut que rallumer la rage de nos bourreaux. Le fort écrase le faible, et sourit encore de son audace impuissante... N’imitons pas les cruels catholiques, laissons leur l’emploi du poignard, et s’il faut chosifier d’être le meurtrier ou la victime, plutôt mourir que de porter le nom d’homicide... Le ciel en ce moment jette en mon sein un rayon de sa lumière ; il m’éclaire, il m’inspire, il me donne une juste confiance en lui, et je vais t’étonner... Ce prélat sur qui tu veux porter tes mains désespérées ne partage point les fureurs de sa secte. La renommée lui attribue des vertus douces et bienfaisantes. Que fait-on si loin d’être un barbare, il n’est pas au contraire juste, doux, humain, compatissant...

ARSENNE fils.

Lui !... suppôt de Rome... humain !... compatissant !... Ah !...

ARSENNE père.

Mon cher fils, c’est après les scènes du carnage que l’âme plus tranquilles aperçoit l’horreur du forfait, et tremble de le poursuivre. L’effroi du passé entre alors dans les cœurs, et préserve les dernières victimes... Assemblons-nous au palais de l’évêque. La sainteté du lieu sera notre force. C’est là un séjour de paix. Là ne paraissent jamais de soldats armés. Il n’est point dans cette ville d’autre refuge contre la violence. Si elle éclate contre nous, il sera toujours temps de nous défendre lorsqu’on nous attaquera.

ARSENNE fils.

Oui, il sera temps lorsque votre sang rejaillira sur moi, lorsqu’en tombant vous me tendrez vos mains faibles et tremblantes... Eh quoi, vous voulez que je voie massacrer ma femme, vous, mon ami... Si le ciel me désapprouve, qu’il daigne vous soustraire à leur vue... Oui, grand Dieu, mon bras est prêt à frapper ; nul que toi ne peut le désarmer. Que ton tonnerre me réduise en poudre avant de commettre rien qui puisse te déplaire, mais je me regarde en ce moment comme l’instrument de tes justes vengeances.

ARSENNE père.

Aveugle ! ouvre les yeux, qui a veillé sur toi dans l’horreur du massacre ? Qui t’a enlevé du milieu des morts, si ce n’est ce même Dieu dont tu outrages aujourd’hui la clémence ? N’est-ce pas sa main invisible et puissante qui a conduit jusqu’ici tes pas, et tu ne compteras plus sur sa miséricorde, ingrat, sur cette miséricorde qui s’est manifestée sur toi avec tant d’éclat. Ce Dieu qui a étendu jusqu’à ce terme mes déplorables années peut prolonger notre vie au milieu de la troupe homicide. Leurs poignards tomberont devant nous comme ils ont tombé devant toi. Va, ce Dieu qui nous voit n’aura pas réuni notre triste famille, pour la frapper ensemble et l’écraser du même coup.

ÉVRARD.

Ne prêtons pas plus longtemps l’oreille à ce langage d’une timide vieillesse ? Vous parlez de modération, mon père, lorsque nous sommes environnés de tigres furieux !... Dans l’extrême péril qu’a-t-on à ménager ? L’assassin est toujours lâche quand on prévient ses coups. Tomberons-nous comme nos frères ? Ils ont été surpris nous ne le sommes pas... irons-nous offrir notre sein aux meurtriers qui riront de notre faiblesse, et leur ferons-nous dire encore que nous ne savons que pâlir et mordre la poussière ?... Non, nos bras désespérés auront quelque force... Mais c’est trop parler... Tout est permis après cette horrible violation des lois.

Allant à Laure.

Ma sœur, je te donne le dernier adieu... Tu sais qui je vais venger !

LAURE se soulevant avec effort.

Mon frère !... Hélas ! où comptez-vous aller sans moi ?

ARSENNE père, dans la désolation.

Ah ! ils ne m’entendent plus, ma fille, ils ne m’entendent plus... Ils vont être des forcenés comme les catholiques ; ils vont allumer la colère céleste.

Saisissant son fils qui sortait.

Crains-toi, crains-toi, malheureux... Arsenne !... Mon fils !... Tu vas donc les justifier en les imitant.

ARSENNE fils, reculant de surprise.

Moi ! les justifier !

ARSENNE père, avec la simplicité de la vraie grandeur.

Oui, tu comptes pour rien l’innocence... Tu n’as plus d’autre sentiment qu’une rage sanguinaire. Dieu va détourner ses regards de dessus toi, et tu mourras criminel... Mais ne crois pas que je t’abandonne.

Avec éclat.

Mes forces renaîtront pour te l’arracher ce poignard... Au moment que tu croiras frapper, je t’enchainerai dans mes bras, je te crierai : tu n’es plus un Chrétien, et t’arrachant à ton affreux délire, je sauverai ta vertu toute entière.

ARSENNE fils, vaincu.

Ah mon père ! mon père ! qu’a donc votre voix !... Ciel... je tombe dans vos bras... ayez pitié de moi et de ma fureur elle soulève encore mon âme, elle l’oppresse. Votre état est plus tranquille que le mien... Eh bien, dites-moi ce qu’il faut faire pour sauver ma femme, mon ami et vous... Dites, et j’obéis sans résistance... Quel espoir allez-vous me donner ?

ARSENNE père, le tenant dans ses bras avec tendresse.

Le plus sûr, le plus convenable aux circonstances, il faut, je te l’ai déjà dit, il faut nous réfugier au palais de l’évêque, nous y réunir tous... Là rassemblés, nous trouverons, si mon cœur ne me trompe pas, un homme de paix où nous comptions rencontrer un barbare. Là nos gémissements ne formeront qu’une seule et même voix qui montera fléchir le ciel. Là du moins nous serons en plus grand nombre, et s’il nous faut périr, nous nous défendrons avec plus de force et de courage, puisque nous ne formons plus tous ensemble qu’une seule et même famille.

MÉNANCOURT.

La prudence s’exprime par la bouche du sage et vertueux Arsenne. Plusieurs de nos frères se sont déjà rendus dans ce palais comme dans un sanctuaire inviolable... L’évêque, à nos vœux suppliants, pourra sentir son cœur s’émouvoir. Si, malgré nos prières et nos cris plaintifs, il nous refuse un asile à ses pieds ; s’il nous rejette sous le glaive des bourreaux, alors plus de grâce ; que nos bras armés du fer soient aussi prompts qu’inexorables. Mais cachons le glaive de la vengeance, jusqu’à l’instant qu’il faudra frapper. Sachons nous modérer, dissimulais même, autrement leur triomphe serait facile, et notre perte certaine.

UN PROTESTANT, élevant la voix.

Ce projet paraît le plus sage, comme le plus sûr... Nous suivrons tous le même destin.

FOULE DE PROTESTANTS.

Nous l’acceptons, nous l’acceptons.

À Arsenne fils, et l’environnant.

Ami ! il faut l’adopter et te contraindre.

ARSENNE fils, dans leurs bras.

Oui, mes amis, j’embrasserai cet espoir puisqu’il vous reste... Je me contiendrai, je me soumettrai à tout pour le salut général... J’immolerai ma vengeance, ma vie, pour conserver vos jours... Mais veillez sur ce que j’ai de plus cher... Mon père, ma femme, au nom de l’amour demeurez ici...

LAURE, vivement.

C’est en vain... je ne puis plus te quitter.

ARSENNE fils, se jetant dans ses bras.

Ah !

ARSENNE père, avec dignité.

Allons tous, et n’oublions pas la vertu du chrétien, l’espérance. Qu’elle embrase nos cœurs de son feu divin et consolateur. Épouvantons nos bourreaux, mais par la fermeté. Tombons en martyrs, et non en assassins ; et montrons en mourant que nous savons qu’il est une autre vie. Élevons enfin nos âmes vers celui qui nous voit du haut des cieux ; c’est lui qui met un frein aux cruautés des méchants. S’il nous protège, nous ne périrons pas.

FOULE DE PROTESTANTS.

Adressons nos vœux à l’arbitre de nos jours... Et demeurons résignés ensuite à ses décrets éternels.

Ils lèvent tous les mains au ciel.

ARSENNE père, la tête découverte et les mains jointes.

Ô Dieu des miséricordes ! vois ce faible troupeau qui a toujours marché dans la voie de tes préceptes. Au moment où la fureur se déploie contre lui, ne permets pas qu’il périsse tout entier. Désarme les ennemis d’une loi que nos pères nous ont transmise et que nous n’abandonnerons pas, dussions-nous exposer mille fois notre vie pour elle... Grand Dieu, regarde en pitié ce troupeau fidèle qui t’implore en t’adorant. Il espère en toi ; il chantera constamment tes louanges ; il te bénira, soit qu’il tombe sous le fer des bourreaux, soit qu’il revoie le temple où il a coutume de célébrer tes bienfaits et ta clémence.

LAURE.

Ô Dieu ! sauve mon frère, mon époux et mon père.

ARSENNE fils.

Ô Dieu ! daigne me pardonner mes fureurs. Je ne t’offre plus qu’un cœur repentant et soumis... Sauve ma femme et ces généreux amis.

ÉVRARD.

Ô Dieu ! sauve mon frère, et fais-moi la grâce d’expirer.

FOULE DE PROTESTANTS.

Ô Dieu ! sauvez le vertueux Arsenne, et toute sa famille.

ARSENNE père.

Grand Dieu ! fais tomber sur moi seul les coups qui menacent ton peuple... Que j’achève ma longue carrière, et qu’il te loue en paix sur ma tombe.

ÉVRARD, embrassant Arsenne fils.

Ami !

ARSENNE fils, embrassant Évrard.

Mon frère !

ARSENNE père, embrassant Laure et Suzanne.

Ma fille !... ma chère nièce !...

LAURE et SUZANNE, embrassant Arsenne père.

Ah mon père ! ah mon oncle !

FOULE DE PROTESTANTS, en s’embrassant réciproquement.

Mon frère !... Mon ami !... Mon ami !... Mon frère !...

Ils sortent tous ensemble en observant toutefois un certain ordre.

ACTE III

La scène est dans le palais de l’évêque.

Le théâtre représente l’appartement de l’évêque, un diacre est dans le fond. Sur un des côtés du théâtre est un bureau sur lequel sont plusieurs lettres décachetées.

Scène première

JEAN HENNUYER debout, la main droite appuyée sur un prie-Dieu, et de l’autre se couvrant le visage

Il la lève vers le ciel au moment qu’il va parler. Un grand christ doit être au dessus du-prie-dieu.

Grand Dieu !... et ce sont des chrétiens !... Est-ce donc là l’exemple que tu leur donnas en mourant sur la croix.

Il met un genou en terre.

Seigneur, accepte l’amertume dont mon âme est remplie. Je t’offre mes pleurs en expiation... Le reste de ma vie ne va plus être que douleur.

Il reste dans un profond silence : il soupire : il prie : il se relève.

Quelle image épouvantable ! que de crimes ! ô superstition ! Cruel fanatisme, quand cesseras-tu de profaner ma sainte religion... D’un côté l’incrédule, de l’autre l’hypocrite... L’imposteur ambitieux qui corrompt l’esprit faible, et qui le pousse au meurtre... Ah cruels, si la vengeance vous portait à verser le sang de vos frères, fallait-il encore couvrir vos attentats de ce voile respectable et sacré !... Et vous chefs des peuples, que n’en êtes-vous les plus vertueux ? Vous bâtissez vos grandeurs sur de vastes forfaits, et vous ne voyez point l’abîme éternel qui s’ouvre sous vos pas... Ô Médicis ! et toi Charles !... Ô le roi que le ciel m’a donné, quels noms allez-vous porter sur la terre ? Quel rang allez-vous tenir dans la postérité ? Je tremble déjà d’apprendre les châtiments réservés... Père des humains, père miséricordieux, ne les ménage point dans ce monde ; qu’ils servent à ta justice d’exemple effrayant, mais daigne les préserver dans l’autre des supplices éternels.

Il se remet à prier. L’on vient parler au diacre. Celui-ci sort et rentre avec le grand-vicaire. Simon s’approche ; l’évêque se lève.

Scène II

JEAN HENNUYER, SIMON grand vicaire

SIMON.

Monseigneur, le lieutenant de roi vient d’arriver, et demande à parler à votre grandeur.

JEAN HENNUYER.

Qu’on l’introduise.

Il va le recevoir. Simon est devant qui donne ordre aux domestiques d’ouvrir les deux battants. Tout le monde se retire.

Scène III

JEAN HENNUYER, LE LIEUTENANT DE ROΙ

LE LIEUTENANT DE ROI.

Monseigneur, je viens vous faire part des ordres nouveaux que le roi mon maître vient de nous envoyer.

JEAN HENNUYER.

Dieu le garde ! Que nous veut-il ?

LE LIEUTENANT DE ROI.

Les ordres portent expressément qu’aucun réformé ne puisse échapper de cette ville.

JEAN HENNUYER, alarmé.

Qu’entends-je ?

LE LIEUTENANT DE ROI.

Les protestants de Lisieux doivent suivre ceux de Paris. L’édit de mort est général. J’ai pris à cet effet de sages précautions, et la garnison est sous les armes.

JEAN HENNUYER.

Et l’on demande de moi ?

LE LIEUTENANT DE ROI.

Que vous me secondiez, car nous devons agir de concert ; que vous instruisiez votre clergé de ce qu’il doit faire ; que chacun de vos prêtres monte en chaire, et prêche aux catholiques de se montrer inexorables, et de n’avoir égard à aucune liaison du sang ou de l’amitié. Que tout huguenot périsse enfin au lieu où il sera trouvé.

JEAN HENNUYER.

Mais dans la lettre que sa majesté nous a écrite, elle s’excuse de tout ce qui s’est passé. Elle déclare formellement de n’y être entré pour rien[10].

LE LIEUTENANT DE ROI.

L’ordre est changé. Sa majesté déclare Coligny coupable d’un complot qui devait lui ôter la couronne et la vie. Sa majesté s’attend à être servie avec autant de zèle qu’elle l’a été à Paris par ses fidèles serviteurs. Ce sont ses propres termes.

JEAN HENNUYER.

Mais, monsieur, puisque le roi a changé deux fois d’avis, ne pourrions-nous pas en attendre un troisième, et dans un cas de cette importance, ne serait-ce pas le servir très fidèlement que de lui laisser le temps de la réflexion.

LE LIEUTENANT DE ROΙ.

Non, monseigneur. Ceci est une affaire de religion, voyez-vous, et vous regarde particulièrement. Nos projets doivent être unanimes. Encore quelques heures, et la race de ces mécréants aura disparu. Nos soldats brûlent de servir la cause des autels et du trône, et je crois que vos prêtres ne s’y prêteront pas les derniers.

JEAN HENNUYER.

Aucun, monsieur, croyez-moi. Aucun ne participera à cette sanglante trahison. Chargé du salut de tous les hommes que la grâce peut toucher, le pasteur ne saura que prier pour la conversion de ceux qui ne sont pas encore appelés. Ce n’est que par des exemples de douceur, de modération et de vertu, qu’il nous est permis de les convaincre de la supériorité de notre croyance... Je ne connais point, monsieur, d’autre voie pour convertir.

LE LIEUTENANT DE ROΙ.

Ce langage dans votre bouche assurément a de quoi m’étonner... Ainsi loin d’approuver la conduite du roi, vous refusez d’obéir à l’ordre qu’il vous envoie.

JEAN HENNUYER.

Oui, je suis loin de répondre aux ordres homicides que vous m’apportez...

LE LIEUTENANT DE ROI, surpris.

Y pensez-vous, monseigneur ?

JEAN HENNUYER.

J’y pense très bien, monsieur. Et depuis quand les conciles et les tribunaux ont-ils décidé qu’il fallait percer le cœur de celui qui ne pensait pas comme nous ?

LE LIEUTENANT DE ROI.

Mais songez-vous, monseigneur, que par une désobéissance aussi formelle, vous vous rendrez coupable du crime de lèse-majesté au premier chef.

JEAN HENNUYER.

C’est en ne protégeant pas contre lui ses sujets que je croirais me rendre criminel.

LE LIEUTENANT DE ROI.

Envisagez, de grâce, le péril où vous vous exposez... Voilà l’ordre qui me concerne. Voici le vôtre... Lisez...

JEAN HENNUYER, avec un noble courroux.

Je refuse, vous dis-je, de l’accepter... L’ordre me paraît injuste, horrible, abominable...

LE LIEUTENANT DE ROI.

Est-ce à nous d’examiner les ordres du souverain ? Dieu l’a mis sur le trône, il règne par lui. C’est à lui seul qu’il est responsable de ses actions. Elles n’ont d’autre juge que la Divinité même.

JEAN HENNUYER.

Le monarque, qui dit ne devoir répondre qu’à Dieu, dit en d’autres termes ne vouloir répondre à personne, car méconnaissant les lois, il méconnait l’auteur de toute justice.

LE LIEUTENANT DE ROI.

Notre devoir est d’obéir. Nous ne répondons ni du bien ni du mal qui peut arriver. Nos ordres remplis, nous sommes dégagés du reste. Si chaque sujet se mêlait de peser les raisons du monarque, que deviendrait alors son autorité ?

JEAN HENNUYER.

Cette manière de raisonner convient parfaitement au militaire, lorsqu’il est en campagne, ou rangé en bataille devant l’ennemi. Comme il ne fait alors qu’un avec le tout, dont le général est la tête et l’âme, le moment décide, et la volonté particulière doit être anéantie. Mais répondez-moi, monsieur : s’il venait toutefois un ordre à tel régiment de fondre sur tel autre de son parti, et de tourner les armes contre ses propres concitoyens, alors on supposerait, je pense, que c’est un mal entendu, un moment d’erreur, de trouble, de vertige, et l’on se dispenserait, à ce que je crois, de massacrer ses camarades. Il en est de même aujourd’hui. Un délire fanatique a transporté la cour de Charles. Gardez-vous de confondre cette crise violente et passagère avec les lois fondamentales de la monarchie : celles-ci peuvent être oubliées, mais elles seront toujours en vigueur, parce qu’elles se trouvent d’accord avec la conscience, l’honneur et la raison, bien différentes, par conséquent, de cet ordre furieux et insensé qui les outrage également. Comme donc le principe qui l’a dicté est cruel et absurde, cette volonté d’un homme doit être constamment rejetée par tout citoyen digne de ce nom.

LE LIEUTENANT DE ROI.

Monseigneur, je n’admets point de ces distinctions, et je ne me pique pas de raisonner si profondément.

JEAN HENNUYER.

Il ne faut pas raisonner profondément pour sentir qu’on est homme et chrétien avant que d’être sujet, que le monarque qui passe n’est point la patrie, qu’il est des bornes que le pouvoir royal ne saurait franchir, sans quoi le sujet ne serait plus qu’un vil instrument de servitude ; que la vertu enfin est de toute éternité dans le cœur de l’homme, pour l’avertir quand il doit obéir ou résister ; il est de ces ordres sanguinaires que la divinité même (s’il était possible qu’elle les donnât) ne pourrait faire adopter à l’homme juste... Quoi ! Charles âgé de vingt-deux ans ordonnera à des prélats sexagénaires, à de braves et anciens officiers, d’égorger au premier clin d’œil cent mille de leurs concitoyens ; et nous, étouffant toute équité, toute lumière naturelle, nous ne saurions que nous baigner dans leur sang. Si Charles venait à changer, s’il nous ordonnait de suivre le culte de ceux même qu’il vient de proscrire, il faudrait donc, par le même principe, abjurer la soi antique de l’Église, et mépriser le salut de nos âmes... L’humanité, croyez-moi, a ses droits bien avant ceux de la royauté. Qui ne parle plus en homme ne peut plus commander en roi... Il faut donc, monsieur, servir notre jeune monarque en lui désobéissant, et je ne serais pas étonné qu’il punit demain de mort ceux qui auraient été assez lâches pour avoir hâté l’exécution de pareils ordres.

LE LIEUTENANT DE ROI.

Permettez-moi de ne point entrer dans ces détails. Il serait aussi inutile que dangereux de s’y arrêter... Joignez-vous à moi, monseigneur, je vous en prie pour la dernière fois... Je serais forcé d’envoyer un grief contre vous, ne vous perdez pas... Ceci pourrait avoir des suites plus funestes que vous ne pensez... Laissez ces malheureux huguenots subir leur sort ; le roi ne fait sans doute que prévenir leurs fureurs.

JEAN HENNUYER.

Ah Dieu ! ce n’est pas assez de commettre le crime, on entreprend encore de le justifier... Vous m’avez assez entendu pour faire votre rapport, monsieur... croyez que rien ne pourra jamais me faire changer de réponse... S’il vous reste quelque chose d’humain, apprenez à penser comme moi.

LE LIEUTENANT DE ROΙ.

Je suis catholique romain, monseigneur, et j’en fais gloire. J’obéis à ma religion. N’a-t-elle pas enseigné dans tous les temps à obéir aux rois quels qu’ils soient. N’a-t-elle pas décidé qu’ils avaient la puissance du glaive ? N’a-t-elle pas défendu aux sujets de juger de la légitimité des desseins d’un monarque, ni de celle des moyens qu’il jugerait à propos d’employer ? Quand le fils ainé de l’église s’élève contre des hérétiques, il affermit sa gloire, et sa volonté devient une loi sacrée.

JEAN HENNUYER.